从亘古走向未来

王丹

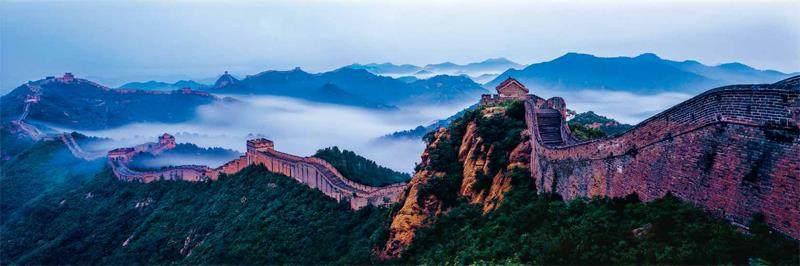

金山岭长城(2012年8月) 谭明 摄

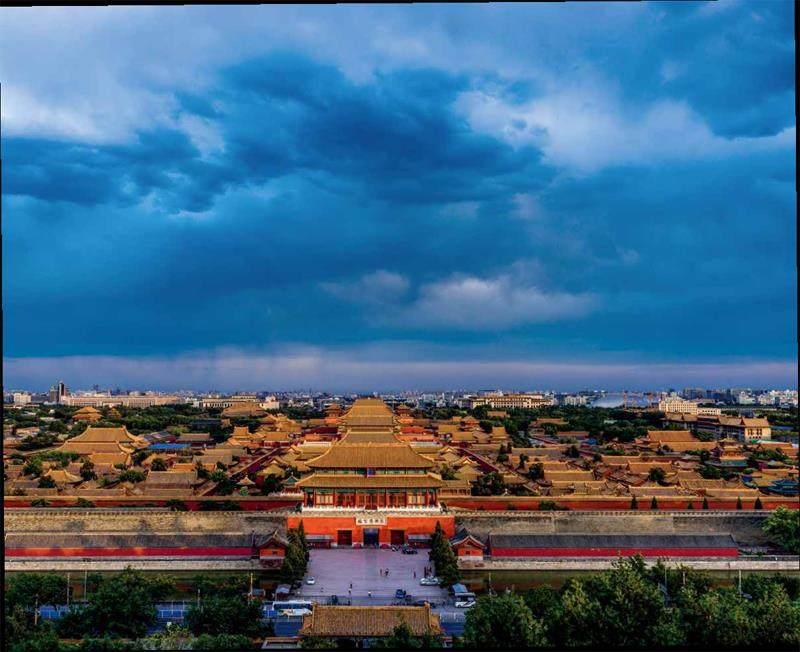

故宫(北京)2016年10月 谭明 摄

前言

在人类文明发展的历史长河中,先人们留下了许多神奇独特的自然景观和博大精深的文化精髓,它们像一棵大树的年轮一样,记录和印证了亘古至今人类的活动痕迹,并被后人们称为“世界遗产”。当人们循着世界遗产中遗存的历史信号,沿着人类文明留下的蹒跚足迹回望历史时,“思接千载,视通万里”。世界遗产是促进人类共同发展,迈向美好明天的前提,它们是历史的见证者,更是未来的指引者。

2022年6月11日是第六个“文化和自然遗产日”。2005年12月,国务院决定从2006年起,每年6月的第二个星期六为中国的“文化遗产日”,2017年更名为“文化和自然遗产日”。这是中国文化建设的重要主题之一,其目的是营造保护文化遗产的良好氛围,唤起和提升全社会关心、支持、参与遗产保护的意识,促进生态文明建设和文化繁荣发展。

《世界遺产名录》是1976年联合国教科文组织成立世界遗产委员会时建立的。目前,全球的世界遗产总数量已增至1154项。中国自1985年加入《保护世界文化和自然遗产公约》以来已经成功申报世界遗产56项。其中,文化遗产38项,自然遗产14项,自然与文化双重遗产4项。这些世界遗产是全人类祖先智慧的结晶,是人类文明历史发展过程中保留下来的宝贵财富。每一项遗产都蕴含着不同民族特有的精神价值,它们不仅具有历史性、社会性、经济性、艺术性、文化性等价值,也具有很高的研究价值。

本专题作者谭明和周剑生与世界遗产结缘几十年,他们的足迹踏遍全国乃至全球,他们用躬行践履的经历创造出世界遗产的影像价值。37年来,谭明用他的镜头描绘世界遗产,他拍摄的中国的世界遗产既有苍劲豪放的气魄、又有俊秀清丽的飘逸,既有温润雅致的幽静,又有含蓄婉约的柔美,他将中国的世界遗产独特、深厚的文化底蕴用镜头语言表达得淋漓尽致。周剑生专注于世界遗产影像创作28年,他的足迹遍布127个国家和地区,拍摄了500多处世界遗产,被誉为追寻世界遗产的“独行侠”。这是他首次以黑白形式发表世界遗产摄影作品。谭明和周剑生不仅为传播与保护世界遗产尽了一分力量,更为展现世界遗产的外在视觉魅力与内在文化价值留下了宝贵的影像资料。

龙门石窟宾阳中洞(河南)2008年5月 谭明 摄

兵马俑(陕西)2012年9月 谭明 摄

26B27259-3B61-4944-B236-2C38F1FAA5F1