淹没在历史烟尘中的马棚街

鲁青

我脚下的这块土地,写满太多的传奇,有多少激荡人心的故事,覆盖在泥土之下,淹没在历史的烟尘中…… 一题记

1.访老支书

中午在朱坝衡家小院吃完午饭,王生标对我说,你不是要看战场吗?我带你去马棚街,抗战时,那儿发生过一场惨烈战斗。

马棚街战斗?我在记忆中极力搜索,看过的新四军资料中似乎没有记载。

王生标看出了我的疑惑,解释说:马棚街战斗在军史上无名,但确是实实在在发生过的,先前,马棚街上许多老人都知道,我小时候也曾多次听人讲起过。那场战斗非常惨烈,新四军牺牲30多个,埋在马棚街后面,至今没有移葬。年代久远,知情的老人逐渐离世,再不挖掘,今后就没人知情了!

我心中一紧,点头说:好,就去那!

朱坝镇退役军人服务站站长王泽华开车,将我们送到了马棚村,途中王生标不断给马棚村的老支书打电话,让他在家等我们。汽车拐上一条乡村道路,路边便是老书记的家,一个典型的农家院,院子里堆满了红薯,老书记的爱人正在挑拣着簸箕里的毛豆,见我们到来满脸笑意。

坐在她家堂屋里的老书记窦步田,现任党总支书记赵士刚,村民张伏前,一起出门迎接我们。

一番寒暄后直奔主题。聊起79年前的那场战斗,老书记说,以前村上的老人经常讲,那场战斗,村上死了六七个人,都是被日军打死的。枪声响起时,有个村民趴在墙头上想望望外面的情况,刚一露头,被日军一枪打死了。上世纪70年代时忆苦思甜,村上的妇女上台控诉,说日军强奸村上妇女的事……如今知情的老人都相继去世了,不过他们讲的我们都还记得许多。

村民张伏前插话:听老人说,那些年罗炳辉和邓子恢也都来村上蹲过的,罗炳辉长得人高马大,村上人说他是大肚子罗汉转世。

老支书和张伏前回忆着村上老人对那场战斗的片段描述。

王泽华说,那场战斗,前些年我们洪泽的笔杆子季大相曾到村里来采访过,访问了许多当时还健在的知情老人,写过一篇文章,另外《洪泽湖风云录》书中也有零星记载。

县志上没有记载吗?我问。

县志是上世纪90年代编写的,所以,上面只写了一句话。我们也曾派人和当年的新四军老部队联系过,部队是找到了,但部队的档案中也没有记载。王泽华接着说。

当年战事频繁,加上又是场失利的战斗,所以文字记录很少,这不难理解。我思索。

但失利亦是积累抗战最终胜利的基础,所以不应埋没,还有那么多烈士呢……王生标喃喃地说。

然后,他和老支书邀我去当年战斗的现场看看。

2.浔河岸边

向东拐过村头再向北,一条小路通向浔河,小路右边散落着几户人家,左边是一片小树林。金秋时节,田野里稻浪翻滚、一片金黄,田头一位50多岁的村民,上身穿长袖衫、下身穿喇叭裤,肩扛一柄木齿耙,停下身来望着我们。

这儿就是原来的马棚街,站在小路中央,老支书指着那一片小树林说。马棚街原来是个集镇,有几十户人家,有磨坊、豆腐坊、杂货店等,因紧邻浔河设有码头,运输的船只穿梭往返,每逢集市商贾云集人来人往,很繁华的,可惜在那场战斗中被夷为平地了。

向北走几步来到浔河水泥桥上,站在桥头,老支书说,这条河直通洪泽湖,原来这儿是座木桥,也在那场战斗中被焚毁了。

日军占领村庄后,把老百姓的门板拿来劈了,架起来烤猪肉吃,日军撤退时,一把火把村庄烧了个精光……

马棚街烧光了,村民回村后没地方居住,后来,新四军就送木材过來盖房子……

老支书的父亲窦明友出生于1907年,那年35岁。他生前多次述说:马棚街上驻着新四军,散住在庄上人家里,庄前挖有壕沟。父亲渐渐老了,但意识清楚。在他记忆中有一名30多岁的军官,和他年龄相仿,人生得干练帅气,却是个秃头,头上没有一根头发,大家都叫他“秃营长”,是名参加过长征的“红底子”。

说到“秃营长”,村上的赵明元老人也记得,曾对前来采访的季大相说:“‘秃营长’人好呢,帮我们庄上人家挑水扫地,大人、小孩喊他‘秃营长’,他一点不生气,响亮地答应,还会问上一句,有事要帮忙吗?脸上挂着笑容,没有一点架子。”

按老支书的说法,那场战斗发生在1942年农历十月十七,按照公历推算,应是11月24日。一大早,“秃营长”就集合部队进入壕沟,准备阻击敌人,并通知村上老百姓,日军要来了,赶快从村上转移。老支书父亲说:金窝银窝,不如自己的草窝,老百姓舍不得家呀,除青壮年外,老人大多都不愿意离开村庄。村上许多妇女则没跑远,躲进了河边芦苇荡。

在老支书和张伏前的断续讲述中,那场惨烈的战斗在我头脑中渐渐清晰起来。

后来查相关资料,村上的新四军属于二师五旅,旅长成钧。

王生标先前曾多方搜集过相关资料,下面战斗过程主要来自他的叙说。

那天早上,新四军二师五旅旅长成钧接到情报,日伪军300多人,由伪乡长褚香朝带路,从淮安(现楚州)出城一路“扫荡”,已到黄集(现洪泽区朱坝街道墩南村),正向新四军驻曹王庄旅部扑来。其时,二师五旅主力部队并不在附近,根据师部反“扫荡”部署,他们早已跳出敌人“扫荡”的包围圈,正分散在各地开展游击战,袭扰敌人,粉碎敌人“扫荡”。旅部只有一些机关、后勤人员。情况万分危急,成钧旅长立即将战斗人员组织起来,约100人,掩护旅部机关和群众撤退。第一道防线在黄庄,第二道防线在马棚街,受命后,战斗部队分头进入阻击阵地,并紧急疏散群众。

日军要进抵曹王庄,浔河木桥是必经之路,所以五旅阻击部队在后黄村东头的大斜路沿线,沿途埋设地雷、炸药,并依托圩堤阻击敌人。日军在黄庄遭遇阻击,死伤数十人,进展缓慢。但日军凭借精良装备和优势兵力,在轻重机枪掩护下不断向前进逼。

黄庄阻击部队在完成阻击任务后,迅速向黄村西大路撤退,消失在密密匝匝的河滩芦苇荡中。

一位骑着高头大马的日军军官在督战,日伪军嚎叫着,渐渐逼近浔河北岸,战斗瞬间在第二道阻击线马棚街打响。在“秃营长”的指挥下,浔河木桥已被拆掉。一河之隔,枪弹横飞,“秃营长”凭借浔河之险和圩堤掩体,将敌阻于北岸。日伪军机枪、掷弹筒、迫击炮齐发,子弹越过河岸,落在马棚街上,村内顿时硝烟弥漫。

战斗持续到下午两点多钟,战士们一直坚守在阵地前沿,饥肠辘辘,极度困乏。突然,阵地上出现一个女人的身影,只见她手中拎着食物和水,冒死来给战士们送干粮。战士们大喊:大嫂,快回去,危险!她像是没有听见,猫着腰,冒着弹雨在壕沟间奔跑,“秃营长”连忙派战士去接应。来人叫钱曹氏,是马棚村农民钱万国的妻子。钱万国曾被日伪军抓去做劳工修碉堡,被毒打致残,无钱医治,一命归天。因此,钱曹氏对日军恨之入骨。眼见一个柔弱女子冒枪林弹雨将干粮和水送上前沿阵地,战士们感动不已,斗志更坚。

此时,侦察员唐石玉(当地唐曹人,他是村上老年人唯一能说出名字的新四军战士,后在其他战场阵亡)来传旅长命令,旅部已安全撤离,阻击部队选择有利时机撤退。

秃营长指挥战士们扔出一阵手榴弹,低声命令部队撤退。部队刚撤到村头,突然,四周冒出上百名日伪军,将撤到村头的部队压回。原来,敌人面对20多米宽的浔河毫无办法,一边用猛烈火力压制对方,另抽出部分兵力悄悄沿河向东运动,伺机寻找突破口。在距马棚街约1公里处的大张小学,敌人发现一条木船,便用刺刀逼迫学校的老师石登三下河划船,分批渡过了浔河。浔河边草木丛生,土丘叠起,敌人渡河后利用这些屏障掩护,悄悄向马棚街包抄过来。在街东南、西南方向分别架起3挺机枪和几具掷弹筒,对新四军官兵形成强歼态势。日军的机枪喷吐火舌,当即有几名战士中弹牺牲。在“秃营长”的指挥下,战士们迅速组成战术队形还击。敌人火力凶猛,战士们被逼进狭窄的马棚街,殊死抵抗。为避免更大牺牲,“秃营长”挑选30名战士组成了敢死队,以院墙、堑沟为依托,吸引敌人火力,掩护部队突围。一阵弹雨袭来,“秃营长”被一颗子弹射中倒地,鲜血染红了身下的热土。

营长的牺牲激怒了战士们,在“为营长报仇”的呐喊声中,敢死队与日伪军展开殊死搏斗,在敌人强大的火力网面前,无一人退缩,他们用鲜血和生命为突围部队赢取时间。

突围部队利用街道居民房靠房、墙挨墙的地理环境,凿墙破洞,分别从西北和西南两个方向突围。向西南突围的战士冲出敌人火力包围圈,前行约数百米,又遭日伪军的阻击,指战员们勇猛冲锋,与正面接触的敌人展开白刃战,一番搏斗,牺牲10多名同志。在突围过程中,一些先前没有转移的群众,慌乱中尾随在战士们身后一同奔跑,战士们说,乡亲们,日军主要是冲着我们当兵的来的,你们赶紧和我们分开来,我们掩护你们转移。于是,老百姓掉头向正南方跑去,战士们则边打边退,又牺牲了几名同志,终于摆脱掉敌人的追击。

从西北方向突围的官兵,迎面遭遇敌人强大的火力网阻击。他们与敢死队员一道,突围战瞬间转变为正面交接战。子弹打光了,战士们端起刺刀,跃出壕沟向敌人冲去,在日军的弹雨中,许多战士饮弹倒下。战斗持续到下午4时左右,马棚街失陷了。

3.失陷后的马棚街

村上的老人说,被日军占领后的马棚街陷入一片狼藉,那个惨啊!日军砍砸开老百姓家的门窗冲进去,肆意洗劫。

天渐渐黑下来,部分已转移的村民以为敌人已走,悄悄回村,被日军抓了个正着。村民被日军用刺刀逼着为他们做事,动作稍慢,一枪托就砸下来。村民王永顺趁敌不备,欲跳河逃走,被日军一刺刀捅死在河里。窦成山、窦成英刚进街,发现情况不对转身要逃,还没等转过身来,就遭到一阵枪击,血流当街。

邻村钱庄的两名姑娘被敌人抓住,日军叫着“花姑娘的干活”,其中一名因反抗被槍杀。一名躲藏在河边的小女孩在芦苇中刚露头,就被日军一枪打死

每当村里组织忆苦思甜,老支书的父亲那一辈人就向年轻的村民讲述这些发生在马棚街的惨剧。日军不是人啊!老人愤恨地骂道。此时,村头杨树上的大喇叭里就开始播送悲凄的歌曲:不忘阶级苦,牢记血泪仇……

老支书的父亲说,他回到村里时,日伪军已经撤退了。敌人临撤退时,在村里放了一把火,村里人穷,住的都是茅草房,风助火势,基本都烧光了,剩下些焦墙黑壁,冒着黑烟,狰狞可怕,惨不忍睹。

那年季大相来村上采访,马棚村二组窦步贵老人还从家中拿来一截长约1米的黑乎乎的木棒对季大相说:“这根木棒我家已收藏了70多年,它是我家当年房屋的木料。当年,我爷爷被日军杀死,屋子被日本鬼子放火烧个精光,只剩下这截糊木棒。我一直没舍得扔,这是小日本的罪证,我要把这根木棒世世代代传下去,让子孙后代牢记家仇国恨。”

马棚街这场战斗,日军被新四军打死不少,日军在撤退时都用布袋将尸体裹起来拉走了。留下30多具新四军烈士的遗体散落在村子各处。当地的乡亲自发加入到掩埋烈士遗体的行动中,他们将散落在各处的烈士遗体集中到村头,含泪为烈士整理衣服,揩擦血污,中间许多战士的面孔他们都熟悉,有的都在乡亲们家中住过。村里的木材都被小日本烧光了,没有棺木,乡亲们只好把烈士遗体抬到挖好的大坑边,小心翼翼地把烈士的遗体摆放整齐,然后进行了掩埋。因为不知道这些战士姓什名谁,家在何方,加上战时环境,敌人不时还在“扫荡”,所以就没有立碑。

赵明元老人曾对来访的季大相说:“人就埋在这里,一个大坑里埋了13个人,前面还有两个大坑,一共埋了三五十人,都是些青壮年的汉子啊!”

王生标之前也曾到黄庄村进行过资料搜集,村上老人告诉他,那次黄庄阻击战中,有一名新四军战士被日军打伤,昏倒在芦苇荡的淤泥里,敌人向马棚村追去后,村民黄国银的母亲发现了他,给他换了干衣服,将其藏在玉米秆的堆子里,为其养伤,直至伤愈才离开去寻找部队。如今,黄庄村的老人们提起“小泥人子”,还记忆犹新。

黄庄阻击战,有11位新四军战士牺牲,5位新四军烈士的遗体被当地群众认领回家,还有7位不知名的新四军烈士的遗体,由村长褚万国(共产党员)带领群众将他们掩埋在褚万明与褚庭久两家田头交界的旱沟里。在掩埋新四军烈士的遗体时,群众试图从他们的衣物里寻找一丝他们的身份信息,令人遗憾的是一无所获……

春草秋黄,几十年过去了,烈士们仍默默地长眠在这片土地上。

4.稻田中的凝望

村头上,稻田边,王生标、老支书等人在微风中向我讲述着这段历史,我望着金色的稻浪,天边的斜阳,思绪翻卷。

王生标对马棚村现任党总支书记赵士刚说,你们在稻子收割后,找几个人在田里挖掘一下呀,如果把烈士遗体找到了,这儿可以申请建陵树碑的呀!

赵士刚点点头,嗯,这件事等稻子收割了就做。

话题不由转移到今天村民的生活上,老支书说了一句经典的話,令我回味难忘:就是现在村上的贫困户,也比当年村上的富农生活强!

随后,他补充道,过去我们这片穷,土改时马棚村没有一户地主,只有一户富农。老人说,富农衣服补丁靠补丁,每顿吃不上白米干饭,只有过年过节时才吃上猪肉。还有调侃的顺口溜:富农吃粗粮、穿布衣,多数农活自己干,年年都会遭匪患。还有个国民党乡长住在镇上,也就是走路骑小驴,吃饭有小鱼……

听着老支书的讲述,我脑海中浮现出一幅画面,当年邓子恢去半城,曾路过此地,对这里渔民生活状况用了“贫穷到了极点”来形容,“不少男子光着腚,有些大姑娘也仅以布片掩体,锅里煮一些小鱼虾赖以充饥,家中没有一点粮油,境况十分凄凉。……”邓子恢慨叹,素称鱼米之乡的洪泽湖,渔民的生活竟然如此贫困。他心情沉重,对随行人员说:“这个湖资源丰富,可渔民为什么这么贫穷,这都是内外强盗造成的。我们只有打倒这些喝人血的强盗,人民才能翻身,只有改变人剥削人的社会制度,人民才会有幸福的日子。”

我想,如果邓老泉下有知,看到今天洪泽湖人民的幸福生活,当至慰。

回朱坝的路上,王生标特地带我去参观了抗大四分校曾经驻扎过的曹王庄(现江苏省淮安市洪泽区曹庄村)。2019年,省、市将曹庄村作为新农村的试点,投资近亿元,为附近村民建起了宽敞漂亮的别墅,还建起了一座很有气势的抗大四分校纪念馆,广场上有村民穿着保洁服、驾着保洁车在打扫卫生。王生标说,纪念馆里的资料许多是他提供的……

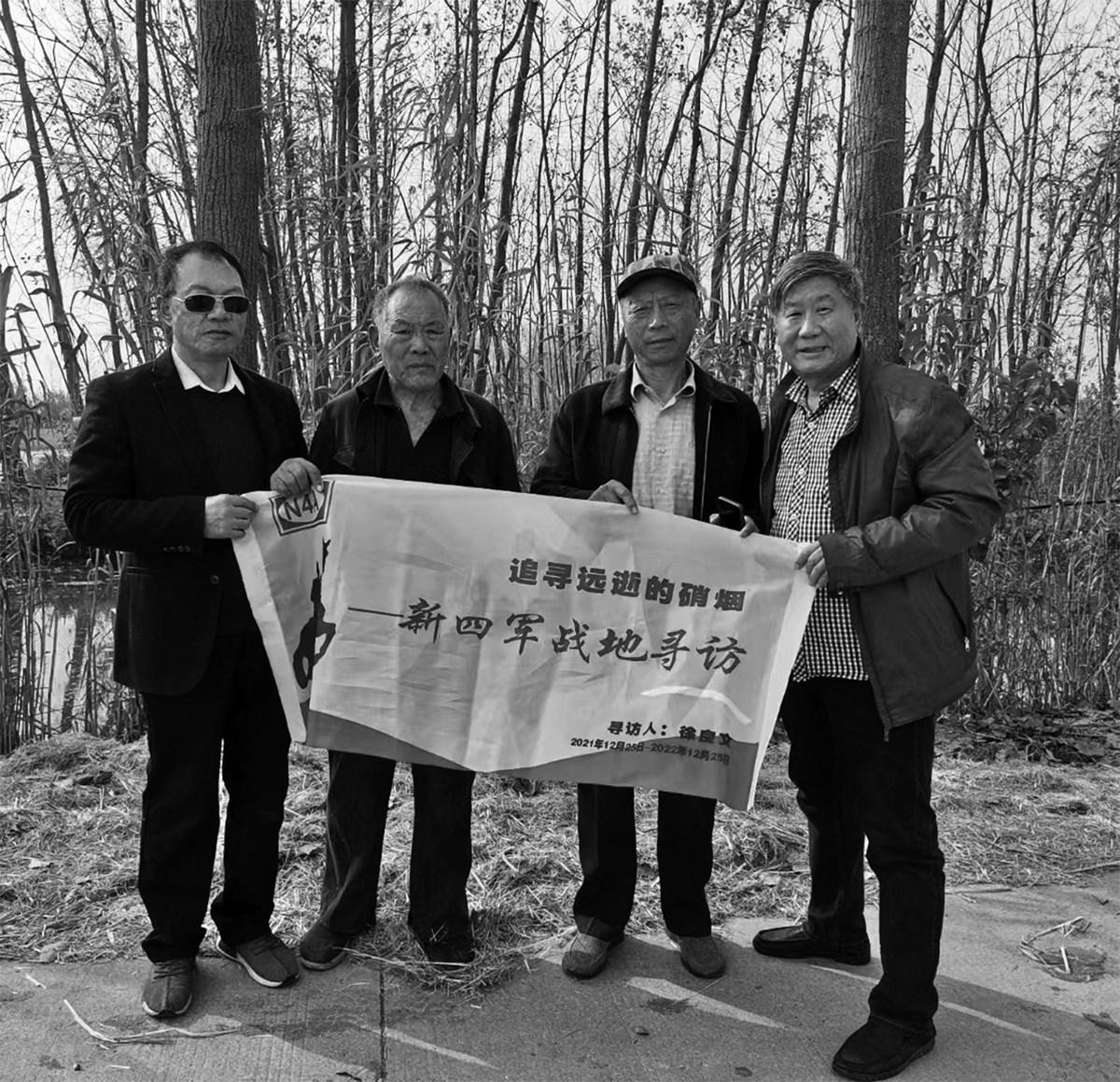

我望着身边这位普通的乡镇宣传员,回望不远处的马棚村,顿生许多感想。我在想,先烈们将生命献给了这片土地,用鲜血浇灌了这片土地,他们的血肉已经和这片土地融为了一体。谁说他们无姓名、无碑铭?这片土地,这片金色的稻田,就是他们的巍巍丰碑! (责任编辑 徐良文)