低碳背景下畜牧业甲烷排放现状与减排策略研究

胡婉玲,黄玛兰,王红玲

1.华中农业大学经济管理学院,武汉 430070;2.湖北大学商学院/湖北大学中国农业碳减排碳交易研究中心,武汉 430062

全球每年甲烷(CH4)的排放量约为5.7亿t,人类活动排放的甲烷占全球总量的60%①https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020。农业源甲烷是人为排放甲烷的最大来源,而畜牧业占甲烷人为排放总量的37%[1]。减缓气候变化需要大幅削减气候污染物的排放,而国际上的关注点主要集中在二氧化碳上。事实上,许多科学家强调减少短期气候污染物,如甲烷等的排放,对于避免突破危险气候临界点,实现可持续发展目标也具有重要作用[2]。当前,随着国际社会对甲烷影响气候认识的加深,越来越多的国家、国际组织和企业参与到了甲烷的减排管控行动当中。

2021年11 月10 日,中美在联合国气候变化格拉斯哥大会发布《中美关于在21 世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》,宣布两国将加强甲烷减排领域的合作,通过激励措施和项目减少农业甲烷排放。此后,在11 月19 日举办的中国农业农村科技发展高峰论坛暨中国现代农业发展论坛发布会上,农业农村部农业生态与资源保护总站首次发布了以减排固碳为主题的农业农村减排固碳十大技术模式。11 月25 日举行的生态环境部新闻发布会上,生态环境部应对气候变化司进一步列出了甲烷国家行动计划五步走战略,再次提到农业甲烷领域的减排计划。至此,农业甲烷减排的重要性被提升到前所未有的高度。

气候变化可能会改变动物的生产力和繁殖效率。畜牧生产和畜牧业对环境的影响相当广泛,将导致空气污染、气候变化、水资源的浪费、水污染、森林砍伐、土地和土壤的破坏、物种的消亡等[1]。为了解决畜牧业可持续发展面临的严峻挑战,本文对畜牧业甲烷排放方面的最新进展进行综述,分析全球各地区、不同种类以及不同国家的畜牧业甲烷排放现状,最后提出畜牧业甲烷减排策略,旨在为推动畜牧业甲烷减排进程以及实现畜牧业绿色可持续发展提供数据支撑和科学依据。

1 相关文献综述

现有对畜牧业甲烷排放现状以及减排策略的研究主要包括以下4个方面。

1)关于畜牧业甲烷排放来源的研究。反刍动物是世界上最重要的人为甲烷排放来源,乳制品、牛肉、山羊和绵羊是甲烷的主要贡献者[3]。来自反刍动物肠道发酵产生的甲烷是畜牧业甲烷排放的最大来源,欧盟畜牧业甲烷排放量中大约2/3 来自肠道发酵,1/3 来自动物粪便[4]。影响反刍动物甲烷排放量的因素也很多,包括采食量、饲料类型和质量、能量消耗、动物大小、生长速度、生产水平、遗传和环境温度等[5-6]。

2)畜牧业甲烷排放量测算及减排潜力估计。这包括对不同研究尺度上[3,7]的畜牧业甲烷排放量的测算[8-9]和未来排放量的预测[10];对畜牧业甲烷排放因子改进并进行建模与估计[11];以及采取措施缓解的减排潜力测算[12]。

3)畜牧业甲烷排放的主要量化方法。反刍动物甲烷排放量化的方法有室内和放牧环境下两种类别[13]。大量构建排放方程和碳账户的研究都采用了箱子顶部的呼吸箱法的方法。定量放牧环境中肠道甲烷排放的方法有六氟化硫示踪技术(SF6)、Green-Feed 气体定量系统、不同类型牧场排放量化方法和动物模型[14-15]。

4)畜牧业甲烷减排策略。这包括遗传选择、饲料添加剂、抗产甲烷牧草、控制瘤胃微生物种群、古细菌疫苗、最优牧场管理实践[16-18]。Knapp 等[19]则将畜牧业甲烷缓解策略分成饲料、饲养管理和营养,瘤胃改进剂,通过遗传和其他管理方法增加反刍动物产量等3类。当前已有众多甲烷减排策略,但是它们在可行性、成本和生产者接受度方面存在差异,仅有少数具有成本效益的实际应用潜力,可以在减少甲烷排放的同时,提高动物生产力而且不会对动物健康或产品质量产生负面影响[20]。事实上,投入应用的甲烷缓解策略应该不仅具有减少甲烷排放的潜力,还应兼顾经济可行性和动物性能提升[21]。

长期以来,在围绕气候变化的政策和科学辩论中,农业温室气体排放一直未受重视[22]。在现行政策下,全球2050年牲畜甲烷排放量预计将比2010年增长约30%,但很少有国家制定明确目标或正在实施减少排放量的政策。其原因可能不仅与许多国家的牲畜业在营养和生计方面的关键地位有关,还与甲烷在大气中的寿命较短、人们对减少这些排放的重要性看法不一致有关[23-24]。农业甲烷的测量和核查所面临的挑战使得针对所有排放源的政策难以实施,但是解决部分排放的次优政策,如反刍动物甲烷排放的次优政策已被证实充分可行[25]。目前,虽然有100多个国家将农业纳入其国家自主贡献(NDCs)当中,但除了新西兰和英国等少数国家外,大多数国家的NDCs缺乏细节,仅有少数国家制定了具体目标或正在制定政策,以推动减少农业甲烷排放[26-27]。由于畜牧养殖技术有待提升,低碳畜牧生产理念有待落实,导致我国畜牧养殖业减排任重道远[28]。有研究表明,在将气候变暖限制在1.5 ℃的缓解途径中,未来牲畜甲烷排放对2050年全球变暖的贡献约为未来净二氧化碳排放的1/3,其将极大地限制剩余碳排预算和实现严格温度控制的能力。这意味着减少畜牧业甲烷排放对实现《巴黎协定》的温度目标至关重要[29]。我国提出的“双碳”目标为总量目标,未包含对减排结构的要求。因此,选择减排成本较低、可观测、可计量的领域是实现这一目标的重点。而畜牧业温室气体在减排技术与实践操作上已基本成熟的现实,使得畜牧业减排满足可观测、可计量、可形成有效规模的减排要求①http://www.cfen.com.cn/dzb/dzb/page_7/202203/t20220329_3799162.html。因此,未来畜牧业减排大有可为。

现有研究为本研究提供了理论基础与借鉴,但是仍然存在进一步完善的空间。一是基于实验测算的畜牧业甲烷排放量分析的排放现状相对准确也更科学,但是,现有利用长时序数据对全球不同区域、不同种类反刍动物以及不同国家的甲烷排放量的变化趋势的研究相对不足。二是现有的减排策略主要从技术视角进行研究,侧重从生产源头减少甲烷排放,缺少从政策制定者和消费者视角来研究畜牧业甲烷减排问题。因此,本研究拟对上述研究不足进行补充性研究。首先,利用FAO 数据库1961—2019年全球尺度的世界各地区、不同种类以及不同国家的畜牧业甲烷排放变化趋势进行分析;在此基础上,从政府端、生产端和消费端3 个维度阐释政策制定者、生产者和消费者的甲烷减排措施。

2 畜牧业甲烷来源与排放量变化趋势

2.1 畜牧业甲烷来源

据2019年FAO 数据显示,全球牲畜业生产的总排放量为每年71亿t二氧化碳当量,占所有人为温室气体排放量的14.5%。其中牛(牛肉和牛奶)、猪肉、水牛奶和肉、鸡肉和鸡蛋、小型反刍动物奶和肉类分别占畜牧业温室气体排放量的65%、9%、8%、8%、6%。而 2019年 IPCC 报告数据显示,2007—2016年间,全球温室气体排放中约有23%来自农业、林业等和土地相关的活动,其中甲烷占比44%。有研究表明,约80%的农业甲烷来自畜牧系统,其中近90%来自牛、羊等反刍动物的肠道发酵,约10%来自动物粪便[7],剩下的20%主要来自稻田,少量来自农业残渣燃烧。因此,降低畜牧业甲烷排放对于快速减缓气候变暖发挥着重要作用。

2.2 畜牧业甲烷排放变化趋势

据估计,到2050年全球牲畜数量可能超过1 000亿头,猪肉将增长290%,绵羊和山羊肉将增长200%,牛肉和水牛肉将增长180%,牛奶将增长180%,禽肉将增长700%。2004年,牲畜消耗了约43%的饲料,到2050年这一比例可能上升至48%~55%,全球平均放牧强度预计将增加约70%[30]。可见,未来全球农业活动数量大、增长快,如果不采取相应的减排措施,畜牧业甲烷排放将会大幅增加。

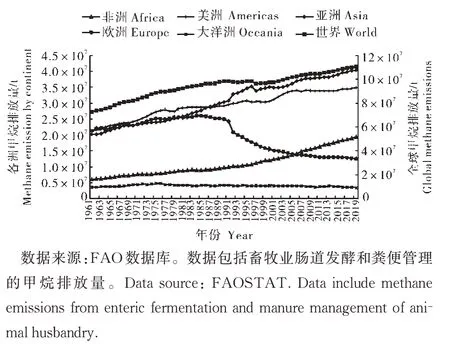

就全世界而言,在世界各地区,1961年以来畜牧业甲烷估计排放量存在显著差异,并且总体呈不断上升的趋势(图1)。1961—2019年,在非洲和亚洲等快速发展的地区,畜牧业甲烷排放总量也增加较多且增速最快;欧洲和大洋洲的排放量略有下降且年增长率为负;美洲的排放总量有一定程度增长且增速适中。

图1 世界各大洲畜牧业甲烷排放量变化趋势(1961—2019)Fig.1 Trends in methane emissions from animal husbandry in the world from 1961 to 2019

全世界畜牧业甲烷排放总量由1961年的7 252.21 万 t 增长至 2019年的 11 055.06 万 t,年平均增长率为0.73%。就各地区而言,非洲畜牧业甲烷排放总量由 1961年的 608.82 万 t 增长至 2019年的1 947.39 万t,年平均增长率高达2.02%。亚洲畜牧业甲烷排放总量由1961年的2 029.97 万t 增长至2019年的4 031.08 万t,年平均增长率高达1.19%。美洲畜牧业甲烷排放总量由1961年的2 132.65 万t增长至2019年的3 487.20 万t,年平均增长率达0.85%。欧洲畜牧业甲烷排放总量由1961年的2 131.48万t下降至2019年的1 248.89万t,年平均下降率达0.92%。大洋洲畜牧业甲烷排放总量由1961年的 349.30 万 t 下降至 2019年的 340.49 万 t,年平均下降率为0.04%。

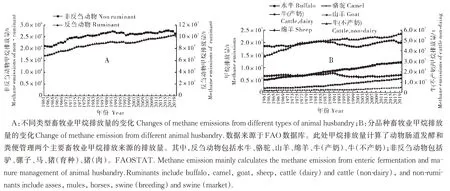

反刍类动物生物代谢所排放的甲烷是畜牧业甲烷排放的主要来源(图2A)。1961—2019年,反刍动物甲烷排放量由6 804.79 万t 增加至10 352.91 万t,分别占畜牧业甲烷排放总量的96.98%、97.51%。主要品种的非反刍动物甲烷排放总量由1961年的211.61 万 t 缓慢增加至 2019年的 264.42 万 t。牛、羊是反刍类动物中的主要甲烷排放来源(图2B)。其中,肉牛的甲烷排放量稳居第一,排放量远高于其他反刍动物的甲烷排放量,由1961年的3 498.87 万t 增加至2019年的5 666.16 万t。其次甲烷排放量位居第二和第三的分别是奶牛和水牛,两者的甲烷排放量分别 由 1961年的 1 861.56 万、520.98 万 t 增加 至2019年的 1 996.04 万、1 208.33 万 t。骆驼是本研究统计的所有反刍动物中甲烷排放量最低的反刍动物,其排放量由 1961年的 78.29 万 t 增加至 2019年的209.52万t。

图2 1961—2019年不同类别畜牧业甲烷排放量的变化趋势Fig.2 Trends in methane emission from different categories of animal husbandry from 1961 to 2019

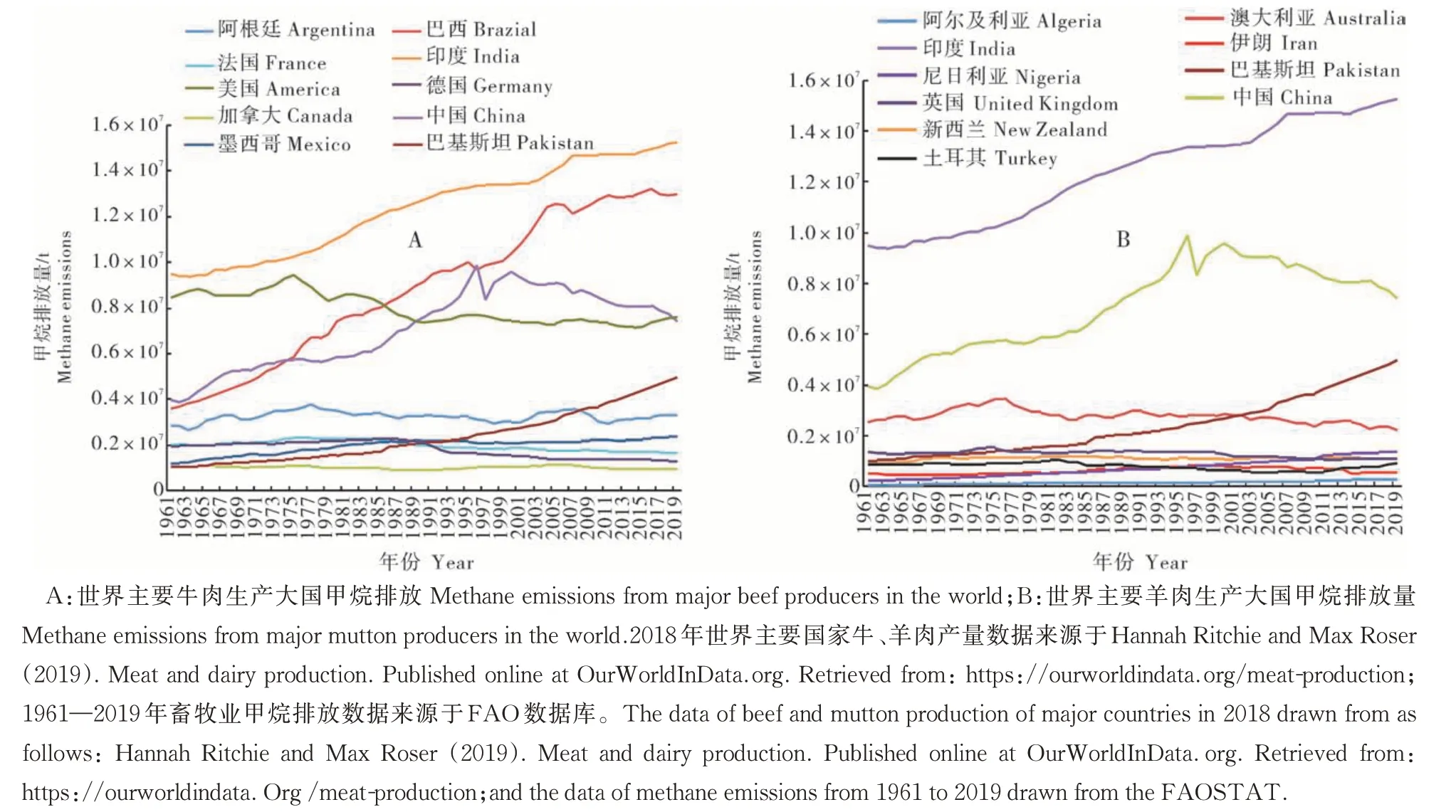

进一步以2018年牛、羊肉生产量排名世界前10位的国家为依据,分别估算了这些国家1961—2019年的甲烷排放量(图3),发现甲烷排放来源主要为肠道发酵和粪便管理两个部分。2018年牛肉生产量位居世界前11 位的国家分别为美国、巴西、中国、阿根廷、印度、墨西哥、巴基斯坦、俄罗斯、法国、加拿大、德国,因俄罗斯的数据缺乏连续性,故将其剔除,将排名第11 位的德国作为替补;2018年羊肉生产量位居世界前11 位的国家分别为中国、澳大利亚、印度、巴基斯坦、新西兰、土耳其、伊朗、尼日利亚、苏丹、阿尔及利亚、英国,因苏丹的数据缺乏连续性,故将其剔除,将排名第11位的英国作为替补。

图3 1961—2019年世界主要牛羊肉生产大国甲烷排放量变化趋势Fig.3 Trends in methane emissions from major beef and mutton producers in the world from 1961 to 2019

全世界主要牛、羊肉生产大国的甲烷排放量存在显著差异,并且呈现出不同的时空变化特征(图3)。由图3A 可知,世界主要牛肉生产大国的甲烷排放量最多的是印度,由1961年的950.65 万t 增加至2019年的 1 525.21 万 t。1961—2019年间,甲烷排放量增长率最大的是巴基斯坦,年平均增长率高达2.76%;其次为巴西,年平均增长率达2.25%;排在第3 位和第4 位的分别为墨西哥和中国,年平均增长率分别为1.23%、1.10%。阿根廷甲烷排放量由1961年的 283.89 万 t 增加至 2019年的 329.34 万 t,年平均增长率为0.26%。与上述国家甲烷排放量不断增长相反,美国、德国、法国、加拿大这4 个国家的甲烷排放量呈现出略微下降的趋势。与1961年相比,2019年此4 个国家的甲烷排放量分别减少了85.15 万、68.77 万、36.31 万、8.45 万 t,年平均下降率分别为0.18%、0.74%、0.35%、0.15%。

由图3B 可知,世界主要羊肉生产大国的甲烷排放量最多的还是印度,由1961年的950.65万t增加至2019年的 1 525.21 万 t。1961—2019年间,甲烷排放量增长率最大的为尼日利亚,年平均增长率高达3.15%;其次为巴基斯坦,年平均增长率达2.76%;排在第三位和第四位的分别为阿尔及利亚和中国,年平均增长率分别为2.26%、1.10%。1961—2019年间,新西兰、伊朗、土耳其的甲烷排放量分别由90.15万、50.12 万、87.66 万 t 增加至 2019年的 109.93 万、55.89 万、90.38 万 t,年平均增长率分别为 0.34%、0.18%、0.05%。与上述国家甲烷排放量呈不断增长的趋势相反,澳大利亚和英国的甲烷排放量呈现出略微下降的趋势,与1961年相比,2019年此2 个国家的甲烷排放总量分别减少了33.79万、27.85万t,年平均下降率分别为0.24%、0.39%。

上述分析表明,印度、中国、巴基斯坦等国家是世界上畜牧业生产大国,其牛、羊等反刍动物产量均排名世界前10位,其甲烷排放量也在不断增加,且增量多增速较快。与此同时,世界各国甲烷排放量及其年平均变化率不一致的情形也较为普遍,这可能是由于各国畜牧业甲烷排放量的基数存在较大差异所导致。整体而言,在牛、羊肉生产大国当中,位于亚洲、拉丁美洲和非洲等快速发展地区的国家,畜牧业甲烷排放总量也增加最多。美国和加拿大以及西欧等国家的排放量则略有下降。

3 畜牧业甲烷减排策略

采取措施减少畜牧业生产带来的环境问题,实现畜牧业绿色低碳可持续发展具有重要意义。一方面,随着全球人口的增长、经济的发展、以及人口向城市迁移导致人类对动物蛋白的需求量不断上升,到2050年,预计这一需求量将增加70%。另一方面,畜牧业产值占发达国家农业总产值的40%,占发展中国家农业总产值的20%,为全世界至少13 亿人的生计和粮食安全提供了支持,对世界经济做出了巨大贡献①https://www.fao.org/animal-production/en/。

3.1 基于政府端减少畜牧业甲烷排放

在控制畜牧业甲烷排放的政策层面,可以从以下几个方面着手。

一是建立畜牧业甲烷排放的统计数据与规范测算标准,并加强对畜牧业甲烷排放的检测和管理。重视缩小我国甲烷方面的基础数据以及测算方法与国际水平的差距。完善甲烷排放的监测标准,降低甲烷监测误差,形成一套受国际认可的基础数据。逐步完善长期以来甲烷减排在国家层面上缺少统一的管理方案,且相关政策主要以安全为导向等的不足。

二是对畜牧业温室气体排放征税或使其参与碳市场提高畜牧产品市场价格,改变人们的消费习惯,从而减少甲烷排放。针对畜牧养殖业征税,以鼓励人们减少肉食消费,降低牛、绵羊和山羊的甲烷排放量。并且,减少牲畜的数量还能够避免森林被变为牲畜养殖场后释放的二氧化碳。充分利用碳排放权交易市场对畜禽养殖业温室气体排放进行控制,以及开展畜牧养殖企业的CCER项目获取生态补偿,实现畜牧养殖企业的环境效益和经济效益的协同发展。

三是建立奖励机制激励农户降低农场的甲烷排放。建立奖励机制有助于农户抵消其投入在温室气体减排技术上的成本,增加农户采纳缓解甲烷排放的经营措施,并且有助于激发农户提升养殖产能的创造力。

四是加强生产者和消费者关于畜牧业促使气候变化方面的科学认知。加强政府和环境组织等对畜牧业温室气体排放对气候变化影响的宣传,增强人们对减少畜牧业甲烷排放问题的环境意识,从而进一步提升人们采取低碳畜牧业生产与低碳畜产品消费的意愿②https://www.chathamhouse.org/2014/12/livestock-climate-changes-forgotten-sector-global-public-opinion-meat-and-dairy-consumption。通过向生产者宣传畜牧业养殖对生态环境的危害性,增强其转向低碳绿色可持续养殖的意愿与行动。此外,还可以向消费者宣传肉类和乳制品对气候变化的影响,促使其降低肉类和乳制品消费比例,以及转向偏植物性的膳食结构。

3.2 基于生产端减少畜牧业甲烷排放

在控制畜牧业甲烷排放的生产端层面,可以从以下几个方面着手。

一是提高牧草质量。草料基地的适当管理、放牧的草料类型和饲草成熟期会影响甲烷排放和反刍动物的生产效率[31-32]。提高牧草质量可以提高日粮消化率并有助于减少动物肠道甲烷排放。草料的质量不仅取决于所提供的饲料类型,饲料成熟度还通过改变饲料的营养密度和消化率影响反刍动物肠道甲烷的产生量。

二是合理的放牧管理策略会降低甲烷排放[33]。牧场管理策略包括饲草生长阶段控制、牧场的休牧和饲草恢复、牧草林的管理(制定放牧计划、放牧系统、围场设计、牲畜分布、豆科牧草)、具备放牧管理术语和计算的实用知识①https://www.beefresearch.ca/research-topic.cfm/grazing-management-48;放牧策略包括提高牲畜的活重与年龄的比率、降低畜群的平均年龄、减少畜群中非生产性动物的比例、改变每类牲畜的相对数量等[20]。De-Ramus等[34]确定,当采用由最佳管理实践(best management practices,BMPs)组成的轮换系统时,与连续放养系统相比,定期受精和频繁轮换动物,将会使动物肠道甲烷排放年均减少22%。在澳大利亚的放牧企业中采用BMPs 可以提高约20%的生产率,同时减少约5%的甲烷排放[16]。

三是添加饲料补充剂。饲料补充剂包括但不限于红海藻[35]、3-NOP[17]、葡萄渣[36]、硝酸盐[37]、灌木或植物化合物[20]、生物炭[18]以及热带豆科植物作为种植饲料或饲料添加剂[38]。

四是遗传选育被认为是可以提高动物生产力并降低单位动物产品甲烷排放的非常有效的管理策略[39]。通过培育高生产性能的动物,进而调高饲喂能量饲料的比例,减少甲烷的排放量[40]。Goopy[41]认为,动物的甲烷排放减少主要是因为瘤胃体积变小、食糜流出率增加和瘤胃发酵减少。为应对气候变化减少温室气体排放,2019年新西兰畜牧业启动了一项全球首创的基因计划,该计划旨在通过培育低甲烷排放量的绵羊来帮助政府应对气候变化。

五是提升畜牧养殖的粪污利用水平。畜牧养殖产生的大量粪便,是畜牧业温室气体的主要来源之一,但也是种植业有机肥生产的原料来源之一。因此,畜牧粪污减排和种养业的高度融合可作为畜牧业甲烷减排的重点研究方向。针对排放潜力大的粪便减少液体贮存过程,并通过厌氧发酵回收甲烷减少温室气体排放是减少粪便甲烷排放的主要措施[42]。建设沼气工程回收利用甲烷、改湿清粪为干清粪减少甲烷排放量、通过覆盖等改变粪便贮存方式减少甲烷排放等都是合理有效的措施[20]。

3.3 基于消费端减少畜牧业甲烷排放

从消费端减少畜牧业甲烷排放的措施包括减少肉类和乳制品浪费和用植物性饮食减少或替代动物类饮食两个方面。畜牧业是世界上最大的土地资源使用者,牧场和用于生产饲料的耕地,约占所有农业用地的80%。用于种植饲料作物的农田占了所有农田总数的1/3,而牧场所占的土地总面积相当于无冰陆地面积的26%。此外,人类大规模开垦农田种植的农作物大部分也不是人类直接用于食物消费,而是给畜牧业的牲畜提供饲料。因此,食物浪费意味着土地和水资源等的无效投入和温室气体的无序排放。2018年,世界自然基金会(WWF)与中国科学院地理科学与资源研究所联合发布了《中国城市餐饮食物浪费报告》,该报告对2015年4 个城市(北京、上海、成都和拉萨)餐饮业调查的统计结果显示,从浪费的食物结构来看,肉食类的人均浪费量约为每餐每人16 g,占总浪费量的18%。其中以猪肉和禽肉浪费为主,分别占总浪费量的8%和6%,奶类浪费比例为0.2%。王灵恩等[43]研究表明,2018年我国人均食物浪费量为67.33 g/d,其中肉类浪费量占比15.38%。其所占用的人均生态足迹为448 m2,肉类的生态足迹占比为34.22%,达到2 140.25 万hm2。因此,消费端肉类和奶类食物浪费的减量化对于缓解食物浪费的环境影响和资源消耗压力、保障全球粮食安全具有重要意义。

此外,改变膳食结构与饮食习惯也可以有效减少甲烷排放。这些措施包括,采取更加均衡的饮食结构,例如,提高粗粮、豆类、水果和蔬菜在饮食中的比例;将动物类蛋白质摄取调整为以低排放、可持续生产的禽蛋肉类为主;适度转向植物性食物和替代肉产品(培养肉,或者人造肉)消费。2010年,联合国可持续性资源管理国际委员会发表的报告指出,为了减少环境压力,人们的膳食结构应该向更加素食的方向转变。2019年,公益机构EAT 和Lancet杂志合作发布的报告指出,基于动物性食物对人体健康和环境的综合干扰,倡议人们减少肉食的摄入量[44]。2019年,联合国发布的《气候变化与土地利用特别报告》指出素食为主可能会成为减缓气候变化的一个契机。因此,消费端膳食结构与饮食习惯改变对于缓解肉类食品需求不断增加带来的环境影响和资源消耗压力、改善人类健康水平具有重要意义。

虽然目前已有多种畜牧业甲烷减排措施,但正如《全球甲烷评估》报告所指出,仅有针对性的甲烷减排措施是不够的。到2030年,非专门针对甲烷减排的其他措施,如转向可再生能源、住宅和商业能效提升以及减少食物损失和浪费,可以将甲烷排放量再减少15%。因此,畜牧业甲烷作为人为甲烷排放的主要来源,在畜牧养殖行业,同样有必要采取非专门针对畜牧业甲烷减排的其他措施。畜牧业甲烷减排是个复杂的工程,只有多策并举才能实现实质性的减排,从而缓解农业对全球变暖的影响,并实现低碳畜牧业的可持续发展[45]。

4 结 论

随着我国“碳达峰”和“碳中和”战略的实施,畜牧业面临着高效生产和绿色低碳协调发展的重大挑战。因此,迫切需要探究更加绿色、安全的畜牧养殖方式来平衡人们对物质需求与生态环境安全之间的矛盾。本文重点分析了畜牧业甲烷排放现状及其相应的减排策略。

在全世界各地区,1961年以来畜牧业甲烷估计排放量存在显著差异,并且总体呈不断上升趋势。具体而言,在非洲和亚洲等快速发展的地区,畜牧业甲烷排放总量增加较多且增速最快;欧洲和大洋洲的排放量略有下降且年增长率为负;美洲的排放总量有一定程度增长且增速适中。反刍类动物生物代谢所排放的甲烷是畜牧业甲烷排放的主要来源,而牛、羊是反刍类动物中的主要甲烷排放来源。其中,肉牛的甲烷排放量稳居第一,排放总量远高于其他反刍动物,其次甲烷排放量位居第二和第三的分别是奶牛和水牛,骆驼在所统计的反刍动物中甲烷排放量最低。世界主要牛、羊肉生产大国的甲烷排放量存在显著的差异,并且呈现出不同的时空变化特征。印度、中国、巴基斯坦是世界上畜牧业生产大国,其牛、羊等反刍动物产量均排名世界前10 位,其甲烷排放量在不断增加,且增量多增速较快。整体而言,处于亚洲、拉丁美洲和非洲等快速发展地区的国家,其畜牧业甲烷排放总量增加最多。美国和加拿大以及西欧等地的排放量则略有下降。本文在综合分析现有研究成果基础上建议从政府端、生产端、消费端三个维度,多策并举减少畜牧业甲烷排放,减缓农业对全球变暖的影响,从而实现低碳畜牧业的可持续发展。