知识生产模式的现代转型与研究型大学跨学科组织的建构

胡德鑫 纪璇

摘 要:知识生产模式转型是研究型大学跨学科组织建构与运行的内在动因与原始驱动。由高深知识和学术研究催生的内在诉求,与科技进步和知识经济所触发的利益主体间非线性交互产生的外在诉求共同塑造着以学术逻辑为导向的模式Ⅰ向以学术和应用逻辑混合为导向的模式Ⅱ演进,进而促进以解决复杂实际问题为目的的跨学科知识生产与组织建构逻辑的孕育。作为美国顶尖的公立研究型大学,密歇根大学凭借其卓越的办学实力与战略规划,基于“两栖型”的组织建构理念形成了独立稳定、灵活分散、辅助协同、开放合作的多类型跨学科组织共同体,并通过与适切的运行保障机制相耦合,以此支撑知识生产的高水平、可持续与创新性。进一步指出,未来中国研究型大学跨学科组织的建构策略与优化路径。

关键词:知识生产模式;研究型大学;跨学科;两栖型组织

一、问题提出

随着新一轮科技革命与产业革新日益纵深化发展,科学的发展与分化不斷加速,知识本身及伴之而生的知识生产模式骈兴错出,推动着社会价值边界的外延、转型与重构。占据知识生产高地的研究型大学也逐渐衍生出了知识生产新模式的雏形——跨学科研究。美国国家科学院曾将跨学科定义为两门或以上学科之间的紧密联系及相关作用——包括从简单的交换学术思想乃至全面交流完整的学术观点、学科范式及各种资料。[1]而跨学科研究则指在特定社会背景中以具体问题的解决为导向,跨越传统学科门类的边界与桎梏,将不同学科的方法及理论进行有机交融的非线性研究活动。[2]但跨学科并不代表着原有学科的弱化与消亡;学科是特定知识领域边界的形成、拓展以及内涵的深化,是由知识层、认知图式层以及价值观层所共同建构起的复杂知识系统,对于跨学科理念与模式的塑造具有重要的借鉴意义,是跨学科的根基与支柱。目前,跨学科的教育与研究已成为开发原创科技成果、实现技术突破、培养具有创新意识的高素质人才的重要手段,对新知识的产生、分化、演进和转型同样具有积极作用。

伴随学科间的交互渗透成为知识转型发展的重要推力,研究型大学的传统学科组织却成为知识整合和交叉发展的藩篱。[3]由于现代研究型大学的学科建构与发展是以人类知识的分化与纵向演化为基础的,在此过程中不同学科已形成一套特有的专门体系与思维范式,其中存在的差异性必然会阻碍跨学科组织的资源共享与价值镜鉴。因此,建构兼具整合性、开放性、创新性、发展性的跨学科组织已成为研究型大学适应知识生产转型、实现知识效益最大化的应然使命。美国是开展跨学科研究与实践较早的国家,其中许多研究型大学拥有丰富的跨学科学术组织建构、运行以及管理的经验。作为跨学科教育的典范、美国公立研究型大学巨头之一,密歇根大学(University of Michigan)将跨学科组织的建设视为科技创新与知识赋能的重要手段,以及服务区域经济社会发展、实现自身学术地位提高的关键。学校致力于跨学科的融合与推进,并将跨学科的价值理念作为其发展的根基,其内部形成了独立稳定、灵活分散、辅助协同、开放合作等形式各异的跨学科机构,辅之相应的组织协同保障机制来推进跨学科研究与实践。

反观我国,随着第四次科技革命与我国加快经济社会转型形成历史性交汇,受新技术、新业态、新模式所影响的新型知识生产模式正推动着跨学科研究的进一步发展。2018年教育部等多部门印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》,提出“创新学科组织形式,围绕重大项目与研究问题整合多学科人才团队”;2020年7月的全国研究生教育大会进一步决定新增交叉学科门类,预示交叉学科将成为我国第14个学科门类。但当前我国多数研究型大学开展的跨学科实践仍受制于传统院系组织架构;部分“双一流”院校所搭建的交叉学科研究院、研究中心面临着机构设置不健全、运行不完善、固有学科惯性及制度依赖等多重问题。同时,顶层设计与实践的差距也引发了诸多学者对研究型大学学科发展规律与跨学科组织模式建构的重新审视。本研究以密歇根大学为例,对其跨学科组织的建构与制度逻辑进行深入剖析与合理研判,以期为我国研究型大学跨学科学术组织的建构提供一定的借鉴与参照。

二、知识生产模式转型视域下研究型大学跨学科组织的内涵表征

(一)由同质到异质:知识生产模式Ⅰ向模式Ⅱ的内涵过渡

知识生产模式转型是上世纪90年代英国学者迈克尔·吉本斯等人提出的。随着英国政府逐渐削减高等教育部门的财政投入,大学为获得外部资金的支持开始从事具有“学术资本主义”特点的活动。知识生产开始走出“象牙塔”,不再以单纯的学术研究为目的,逐渐呈现出市场化、商业性的特征。同时,由于高校知识生产衍生的科技革新在日益激烈的市场竞争中的排他性优势与日俱增,资本的拥簇促使知识生产模式从“模式Ⅰ”向“模式Ⅱ”进一步过渡。[4]其中,知识生产模式Ⅰ是以其特定学科为基础,以学科领域内知识生产与学术研究为主要目的,并以同一学科体系下的学术共同体的研究偏好为主导、同行评议为评估方式的知识生产模式。而随着“纯学术”的单向度知识生产模式向“应用科学”“非线性发展”的新领域延展,其衍生出的新型知识生产模式也对进行知识生产的学术组织提出了新的价值诉求。知识生产模式Ⅱ由来自于不同学科体系的专家学者在交流与合作中共同创建,以具体问题的解决为导向,并在应用情境中展现出跨学科性、弥散性、社会问责的广泛性以及质量控制的多维性等特征。[5]这种知识生产模式转型所引发的跨学科发展趋势也加速了以知识生产为主业的研究型大学的组织重构与制度变迁。

从深层次来看,出现知识生产模式转型是内在的知识生产诉求和外在利益主体交互影响与高度耦合的结果。一方面,内在的知识生产诉求推动着知识生产模式的转型。在不同的知识生产阶段,知识生产与创新始终是大学的核心职能之一,现代研究型大学是基础研究与高深知识生产的中心与主阵地,因此其内部的学术逻辑会驱动知识生产与模式变革。具体而言,研究型大学的知识研究可分为纯基础研究与应用引发的基础研究。前者是指进行原理性的探究,而后者则强调面向现实问题的解决,并伴有跨学科的特点。纯基础研究和应用引发的基础研究并非对立,应用研究主要是将基础研究的成果与产业需求相结合并进行外延与深化。而应用引发的基础研究与产业化的应用研究(纯应用研究)不同之处在于,后者并不去追究所发现问题更深层的科学意义,多存在于企业内部为解决某类特定技术问题所设立的研究机构。

美国学者司托克斯利用二维象限模型系统论证此观点(图1)。该模型认为可将学术认知维度和应用维度作为分类标准,其中巴斯德象限阐明了科学研究的实际情况,说明了以学术逻辑为内涵的基础研究和应用引发的基础研究可以在一定程度实现统一,因为两者的最终目的都是实现社会价值的创造与提升,并共同促进着知识生产模式的转型——即应用所引发的基础研究新模式。[6]两者之间的统一则离不开将不同领域的纯基础研究进行有机糅合,构建出跨学科的学术研究统一体以便更好地解决具体问题、创新生产实践。

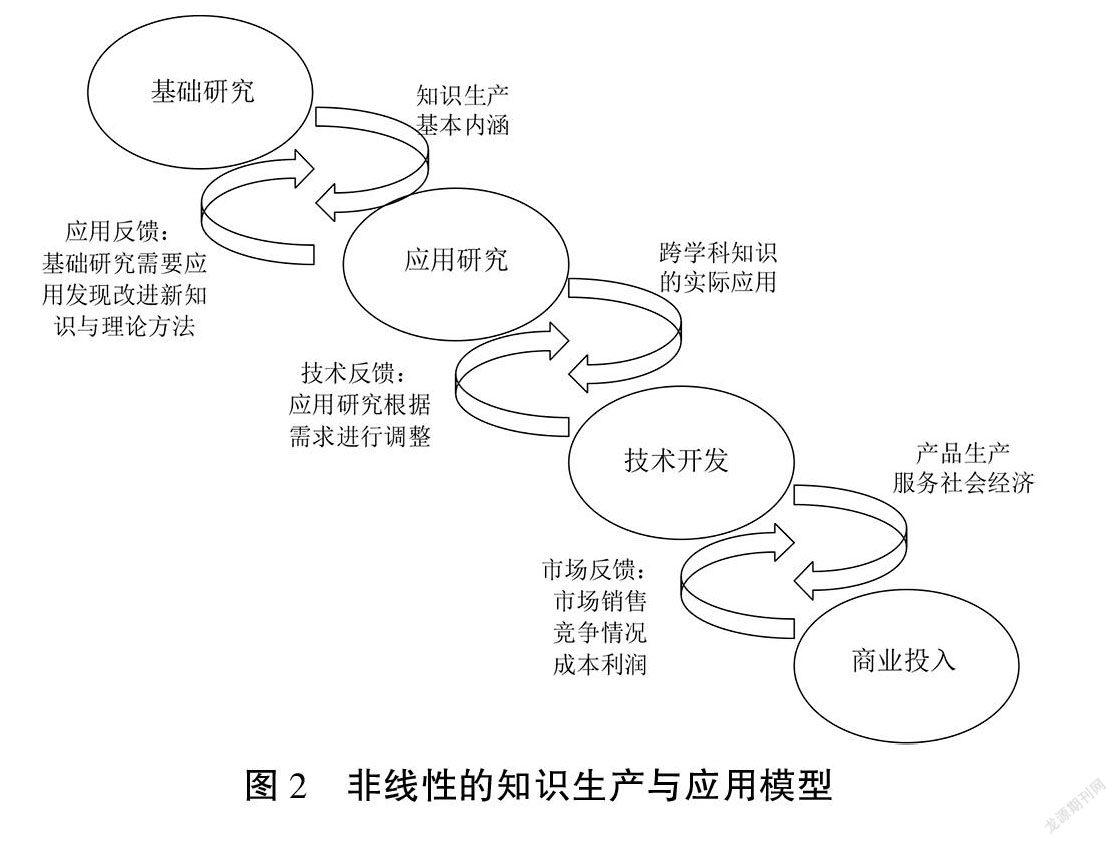

另一方面,外在相关利益主体也对知识生产模式转型提出新的诉求。因为知识生产不但要遵循内在知识生产的内涵要求,也应响应社会不同利益主体间的逻辑互动。[7]具体来看,随着科技进步,技术型的知识已成为具有利益争夺关系的企业维持竞争优势和市场占有率的关键,企业对具有跨学科知识技术的复合型雇员以及研究者的需求也急遽增长。最直接的体现就是研究型大学的知识生产不再以同质知识体系下的内涵式发展为主,而更多地呈现出商业化、跨学科、非线性发展的异质性特点,知识生产边界不断外延,更加讲求交互协同以及共同效益的实现(图2)。

(二)由封闭到协同:知识生产转型与研究型大学跨学科组织形态的互构表征

知识生产模式转型与跨学科组织的建构之间的作用具有双向性。在知识生产模式转型的过程中,从单一学科封闭向多学科协同的演进促进了研究型大学的组织变革;同时,研究型大学的组织结构变革,特别是多样跨学科学术组织的出现,也为知识生产模式的转变提供实践的空间与推进的可能。具体而言,以传统学科为划分依据的科层结构具有相当程度的制度依赖与组织惰性,阻碍了不同学科知识的横向交流。因此学科发展要求研究型大学开展跨学科的合作以挖掘潜在的科技创新触发点。作为一个具有外部资源依赖属性的组织,出于对知识生产控制权的占有以及维持资源竞争优势地位的考虑,研究型大学会对传统封闭的学系结构进行调整以适应知识生产模式的转型。此外,知识生产模式Ⅱ强调知识生产要服务于实际场景衍生的复杂问题,这就对原有基于系科的组织结构提出了新的挑战,研究型大学在知识生产的过程中要打破原有的制度组织藩篱,并与社会各相关利益主体针对具体问题开放磋商。[8]而跨学科的科研院所、交流项目、校际交流平台等组织安排,能够产生一种承载多重复杂知识生产需求的能力,体现模式Ⅱ下跨學科知识生产多主体协同的特点,推动高层次复合型人才的培养。同时,跨学科的学术研究组织同时具备多学科交叉研究、资源集成与能力互补、新知识的生产与扩散等优势,对知识生产模式转型也发挥着催化剂作用。[9]

与此同时,知识生产模式转型与研究型大学跨学科组织的建立在彼此演进的过程中协同共构,互为表征。一方面,知识生产模式转型是透视研究型大学科研组织变革的重要视角。研究型大学的知识生产虽有其特殊性,但其内部科研组织的模式与架构却是大学知识生产的物化形态,知识生产模式转型必然会对研究型大学的组织资源获取及配置方式产生影响。另一方面,研究型大学的知识生产本质上是特定社会规制下的产物。当前“高校—企业—政府”以及“高校—企业—政府—社会”等不同利益主体间的权利博弈对大学的组织结构与管理运行提出了新的要求,即有效开展跨学科的知识生产与创新、完善跨学科组织的实体设计与运行保障能够有效推动知识生产模式的转型与优化,从而呼应不同利益主体之间的需求。总体观之,运用知识生产转型理论来分析研究型大学跨学科组织的建构以及演变逻辑具有必要性、合理性与适切性。

三、密歇根大学跨学科组织的建构机理与运行保障

随着知识生产方式的现代转型,作为世界顶尖的公立研究型大学,密歇根大学一直以来都以其在科学研究、教学实践方面的跨学科特色而著称,其跨学科组织的建构与运行也成为其他各国高校竞相研究与效仿的标杆。密歇根大学认为办学质量和学术地位与分散式的跨学科组织结构息息相关,不同学科领域的“前沿知识”应当由院校内各学术单位来界定并谋求,并且将学校层面的功能定义为为跨学科组织的建构提供充足的资源支持,并对跨学科组织的成果进行定期的质量评估与管理。[10]为此,学校通过打破传统的学科壁垒设置不同的研究与教学组织,同时以问题为导向,将不同学科背景的教师与学生密切联系在一起,依托于多样化、分类型的组织平台开展跨学科的教学实践与研究活动。

(一)跨学科组织的建构机理与分类实践

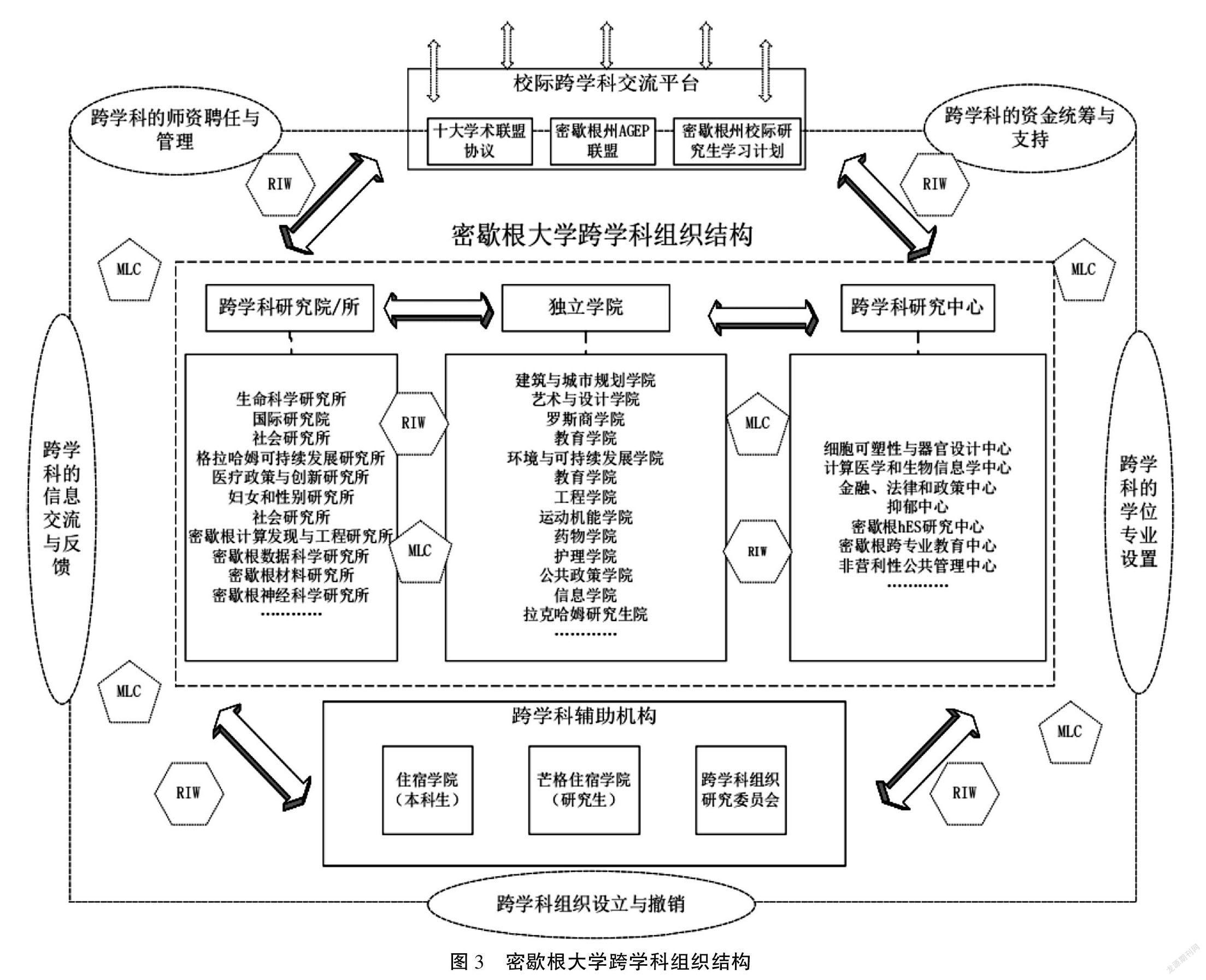

为了解决传统“直线式”组织难以适应模式Ⅱ下不同学科知识交叉的问题,密歇根大学在原有学院组织的基础上创建了以跨学科研究院(所)及研究中心为主体、跨学科平台项目为辅的相对固定的“两栖式”组织结构模式。“两栖式”组织最早是由美国学者图斯曼和雷利在解决企业进行创新型知识生产所存在的结构及文化惰性等问题时提出的,强调要在保持传统组织功能不变的基础上,创新知识生产组织模式。这些突破性的组织结构独立于原有职责部门,并拥有其独立的建制,受特定管理机构的直接监督与资助。为了更好地解决具体问题,“两栖型”组织会与传统部门保有一定程度的横向联系,以促进资源共享与知识联通。基于“两栖型”组织的建构原理,密歇根大学形成由独立学院、跨学科研究院所、跨学科研究中心、跨学科辅助机构及校级跨学科交流平台等构成的新型组织图景。这些组织机构能将不同知识背景的教职员工和学生聚集在一起,通过提供跨学科研究的资源空间,推进不同院系、研究机构的合作进程与工作效率;并能及时响应产业需求,进行应用性、复杂性、跨学科的知识生产。[11]以组织的实体化程度为主要依据,结合密歇根大学跨学科组织建构实践与运行特点,将其划分为独立稳定、灵活松散、辅助协同、开放合作四种类型(图3)。

1.独立稳定的跨学科组织——跨学科研究院、跨学科研究中心

独立稳定的跨学科组织通常有固定的组织结构、相对完善的规章制度、稳定的经费来源及设备支持。在密歇根大学跨学科组织的建构实践中,这些相对固定的实体跨学科组织——跨学科研究院以及研究中心,为了更加高效地进行基于项目的跨学科研究,其组织建制与独立学院保持平行关系,并接受分管科研事务的教务长办公室直接管理。[12]例如,格拉哈姆可持续发展研究所(Graham Sustainability Institute,GSI)、生命科学研究所(Life Science Institute,LSI)、社会研究所(Institute for Social Research,ISR)三个最具影响力的跨学科机构直接向教务长汇报,而其余跨学科组织则向主管不同领域的副教务长、研究主任进行汇报。一方面,这种组织模式使得研究院或研究中心能像其他学院一样受到学校层面的直接管理与监督,并拥有独立的办学空间,与传统学院合作创建了一种横跨院系的开放式问题解决机制,形成资金、信息方面的竞争与协同关系,有效释放组织活力。另一方面,这种组织模式也使得校内的跨学科科研力量以统一的面貌出现在校外利益主体之前,在吸引校外投资与寻求合作方面更具竞争力。[13]借助该种组织模式,研究院和研究中心在各自基础研究以及应用创新领域都取得了突出的成就。如LSI集合了不同学科背景的尖端科研人员,以促进生物科学的基础发现、改善人类健康并造福社会为使命。其下设化学基因组学中心、结构生物学中心、天然产物发现中心等机构,去解决单一学科难以攻克的难题。LSI的研究涵盖神经系统与行为决策、推进抗体测试开发以对抗COVID-19等诸多具有时代价值和现实意义的课题。[14]而成立于1949年的ISR是美国社会科学的国家实验室。在其跨学科的研究实践中,ISR的创始主任伦西斯·李克特开发了“李克特量表”;下属研究机构开创了组织行为学领域的敏感性培训等诸多创新性研究。[15]独立稳定的跨学科组织专注于重要课题攻关或者大型科研项目的推进,为师生提供了一个具有特定组织文化和凝聚力、互相了解并信任的环境体制,极大促进了模式Ⅱ下以应用型知识生产为导向的跨学科研究。

2.灵活松散的跨学科组织——拉克哈姆跨学科工作坊、多元文化领导委员会

灵活松散的跨学科组织通常是基于某一科研项目或任务,由一个或多个负责人牵头,人员流动相对自由且无固定设施资源的组织模式。拉克哈姆跨学科工作坊(Rackham Interdisciplinary Workshops,RIW)、多元文化领导委员会(The Multicultural Leadership Council,MLC)则是其中的代表。RIW源于拉克哈姆研究生院跨部门项目提出的跨学科倡议下的一个子项目,旨在畅通不同院系但有共同学术兴趣的师生间的交流与合作,并帮助博士生建立他们自己的研究团队,为项目开展、论文写作提供支持。项目一般以一个学年为资助周期;RIW要求申请组建的小组由参与者自行组织并拥有稳定的核心成员(成员可以由研究生、教员、博士后等任意组合构成)。参与者必须至少有6人,且成员都需要能够就工作坊的研究主题及组内进行的跨学科研究的独特价值进行阐述,并定期举行研讨会来沟通研究进展,形成研究成果。[16]MLC则是一个联合校内各交叉学科机构以及单学科学系的组织,帮助拥有相同知识兴趣但来自不同种族以及院系的研究生搭建起沟通的桥梁。[17]该组织下属二十余个学生组织,灵活散布在不同的学院、专业以及研究课题当中,有效地将小型研究团体的个人兴趣与研究型大学的卓越资源结合在一起,并推进了密歇根大学多样性、平等和包容(Diversity,Equity&Inclusion,DE&I)计划的开展。2019年,MLC提供了41个教师研讨会并举办22个以DE&I为重点的教学研讨会,并举办十余个学科的学术课程。[18]这类松散灵活的组织能为跨学科的具体实践提供一个灵活松散的信息交易区,并通过制度性的聚会、以网络为渠道的联络方式吸引并容纳具有不同学术背景的研究者,鼓励他们取长补短、有效沟通,摆脱原有的组织束缚并根据自己的研究兴趣进行跨学科的研究。

3.辅助协同的跨学科组织——住宿学院、跨学科组织研究委员会

辅助协同的跨学科组织是为了帮助跨学科研究机构更好地发挥作用,由学校或学院统一筹划具有相对稳定的活动场所与资源设施的支持机构。在密歇根大学的跨学科研究实践中,最有代表性的当属住宿学院(Residential College,RC)及跨学科组织研究委员会(Interdisciplinary Committee on Organizational Studies,ICOS)。RC为本科生和研究生提供了跨学科的日常际会场所,为学生的创意落实以及项目推进起到了辅助作用。其中本科生住宿学院项目是归属于文理学院下的一个子项目,RC通过将必需的生活设施(如宿舍、休息区和餐厅)和跨学科的教学资源(交流研讨室、教职工办公室、社区服务中心等)有机结合,为学生提供跨学科的课程以及专业教师的一对一指导,营造跨学科学习的氛围。此外,RC还为本科生提供了学术顾问,帮助学生就具体的课程学业以及大学适应等方面的任何问题展开咨询与帮助,鼓励学生找到独特的学习兴趣。[19]就研究生而言,芒格研究生住宿项目(Munger Graduates Residences,MGR)将密歇根大学各院系专业近七百名研究生安排在一起并分配到不同的公寓房中,确保每个房间的学生至少来自三个以上不同的学科;且每间公寓都有公共的生活休闲区,有效促进了研究生之间的思维碰撞与信息交流,为其营造了一个开放互通的跨学科社区。此外,MGR还为研究生提供了电影放映室、健身房、小组研讨空间等配套设施,为其跨学科的交流提供了一个舒适便捷的环境。同样,ICOS的职责则是促进对跨学科研究感兴趣的博士生、教师以及学术管理部门之间的合作,通过技术资金支持助力跨学科课程开发、多元文化教学、教学技术研究、教学项目创新等,保障了研究型跨学科组织机构的高效运转,并提高了跨学科研究的质量、广度、深度。[20]这些跨学科的辅助组织通过各自明确的职责分工,使得密歇根大学在知识生产模式转型的背景下能够以其独特、创新、可持续和高质量的跨学科知识生产特点稳踞公立大学的鳌头位置,在保持其长期的研究优势的同时也获得了社会公众以及行业企业的认可。

4.開放合作的跨学科组织——校际跨学科交流平台

开放合作的跨学科组织是密歇根大学为推进校际之间的跨学科合作,自下而上参与的以资源共享和信息交互为导向、无固定组织结构的交流平台。在校际跨学科交流平台的建构方面,十大学术联盟协议(the Big Ten Academic Alliance,BTAA)、密歇根州AGEP联盟(The Michigan AGEP Alliance,AGEP)和密歇根州校际研究生学习计划(the Michigan Intercollegiate Graduate Study,MIGS)是密歇根大学为跨学科研究生提供的三大校际交流平台。通过成员高校之间的合作交流,BTAA充分利用各种方式、软硬件资源、基础设施推进跨校/跨学科的研究,开展诸如课程共享计划、旅行学者计划等系列合作项目。其中课程共享计划旨在为共享优势课程资源提供一种系统的方法,通过“技术促进”消除时间和距离障碍,学生能够与其他院校的参与者共同进行课程学习,且成绩和学分能够被记录在学生所属大学的成绩单上,以此实现联盟内高校不同学科课程的学分互换与学术交流。[21]此外,“旅游学者计划”为博士研究生提供到联盟内的任何一所成员大学进修的机会,博士生可以利用整个学年的时间来研究专业领域,并可在成员高校内的高级实验室中工作,所获学分可以被密歇根大学接受。[22]AGEP联盟则是密歇根大学、密歇根州立大学、密歇根理工大学、韦恩州立大学、西密歇根大学五所密歇根州内大学的研究生院联合人才培养计划,旨在建立一个由多元学科背景的学生构成的跨学科学习平台,并为研究生们提供包括知名导师、实验室、图书馆以及十余种学位课程和丰富的跨学科研讨机会等丰富的教育资源。MIGS则主要针对密歇根大学各个分校之间的学术资源共享,参与该项目的学生拥有6学分的校际学习机会,可以选修任何感兴趣的而所在校区无法提供的课程,借此开拓视野,接触密歇根大学交叉学科的相关思想与知识。

(二)跨学科组织运行的保障机制

1.跨学科组织设立与撤销

对于跨学科组织设立的严格准入和准出是保持跨学科组织高质量建构与运行的根基。在跨学科组织设立之前,密歇根大学会组织专门的学术委员会就组织建构与职责使命展开详细的讨论并就各项指标进行评审,考虑跨学科组织的设立是否符合学校发展的方向、能否提高人才培养的质量以及适应科研合作的需要等,采取物质与精神奖励相结合、职责与权利相匹配的原则推动有潜力的跨学科组织的建构。在跨学科组织运行一段时间后,还需要定期接受学校的检查与评估,跨学科组织审议评估小组会结合跨学科学术组织的学科组成、学者数量与背景、学科交叉的广度与深度、学科资源的共享度,对新兴领域或交叉学科的贡献度、社会价值等进行多元化评估,配套建立结果评价与过程评价相结合、短期评价与长期评价相结合、个人成果评价与集体成果评价相结合的立体式评价机制,客观评估跨学科学术组织知识生产的效率与效益,在此基础上决定对跨学科研究组织加大投入或者撤销重整。总的来看,严格的设立与撤销制度也加强了跨学科组织对于自身研究实践的审视与反思,形成了组织高质量可持续发展的良性反馈机制。

2.师资聘任与管理

师资力量是保证跨學科组织科研质量与组织绩效的重要因素。只有通过建构兼具合理性与保障性的组织结构及与之配套的制度安排,避免科研人员囿于原有学科领域的学术声望带来的既得利益强化继而难以脱离原有学系组织的困境,才能将外在驱动有效转化为跨学科组织发展的内生性动力。就具体实践而言,密歇根大学通过开展“跨学科教师聘用计划”(Interdisciplinary Faculty Initiative),配套组建评审委员会,来对跨学科师资的聘任展开评价与管理。该计划鼓励原有的独立学院依据不同学科的研究特性,有选择地吸纳来自不同学院的优质师资(图4)。联合聘任制度允许密歇根大学任何一个学院自由申请所需要的具有跨学科兴趣的教师,且学校会给予一定的资助。对教师进行聘任的两个及以上学院会就教师的任期、工作任务、薪资分配、行政归属、评估考核签署备忘录,在协商的基础上保证双方的权益。联合聘任制度不但使得多元化的师资配置能够更好地对接跨学科组织机构的需求,避免由于跨学科组织研究项目的更迭造成的人事流动风险,而且能够快速集结智力资源进行跨学科组织内的科研攻关,有效解决跨学科组织壁垒以及人才不足等问题。

3.资金统筹与支持

资金的保障是一个组织稳定存续的物质基础与有效驱动。密歇根大学办学章程中提到:跨学科研究组织应通过与校外机构签署项目合同,或采取前沿研究、培训基金的形式获得经费支持,也可通过为校内教学单位或研究机构提供相应服务获得资金。为了保证组织运行中充足的资金供给,密歇根大学针对跨学科组织机构实行“校级统筹、校外获取、绩效拨付”的多元资金统筹制度。对跨学科组织实行校级资助,能够避免与其他院系竞争联邦及州政府的资金而造成时间浪费与效率低下;同时也给予跨学科组织充分自主权,通过校内的技术转移办公室以及外部的风险投资机制与校外行业企业或者政府部门签订合作协议,进行跨学科研究成果的转化进而获取外部资金支持。对于周期性的跨学科研究项目,则采取“种子基金”的形式按期考核与拨款。[23]每个受到资助的项目须及时在其项目的网页链接上更新研究成果,并在周期性学术报告会上介绍研究的细节并接受质询。由于资助是分期拨付,因此无论跨学科组织或者项目使用的资金是源于校内还是校外,密歇根大学均会根据其业务表现来决定其后期能否获得持续性的款项支持。这种资金统筹措施为跨学科组织的运行营造动态的竞争与淘汰机制,也为跨学科组织持续输出高质量的研究成果提供了保障。

4.跨学科课程与学位设计

在本科生课程设置上,密歇根大学在通识教育的基础上开发出“个性化参与”的培养项目,学生可以与文理学院的专业咨询师进行交流并根据自身爱好与特长制定目标明确的跨学科课程培养计划。此外,在学位设计上,密歇根大学开设了诸如本科跨院系联合学位、个性化联合学位等基于跨学科知识获取和能力掌握划分的学位类别,助推本科生培养多元文化素养与学科背景。而在研究生的跨学科学位设计中,通过开设“学生自主发起的双学位项目”(Student-initiated Dual Degree Programs)和“双向减免学分双学位项目”(Double-Counting Credit Hours for Dual Degree Programs)鼓励研究生参与跨学科的课程实践,并通过拉克哈姆奖学金(Rackham Merit Fellowship)、道琼斯可持续发展奖学金(Dow Sustainability Fellows Program)来对跨学科研究生的学习与研究提供支持。此外,拉克哈姆研究生院每年还会出资5万美元支持研究生举办一系列的跨学科研讨活动,鼓励其提出具有价值的跨学科议题和想法。上述举措能够有效推动学生参与跨学科组织项目的积极性,为跨学科组织的平稳运行和持续更新提供支撑。

5.信息交流与反馈

知识生产模式Ⅱ主导下的跨学科组织,在实践的过程中大多是以应用型的具体问题为导向,因此需要组织内部成员进行良好分工并有明确清晰的工作流程信息,从而确保跨学科项目实施中信息的准确传递以及任务执行能够按需对接资助方的需求。为保持跨学科研究能够及时捕获科技创新前沿进展,密歇根大学的教务长办公室于2017年创建了一个跨学科的工作资源交流网站,通过向教职工和学生提供有关跨学科项目的目标、资金、参与机会以及各种校园计划和倡议的信息,来推进校内跨学科组织的信息交流与知识共享。该网站还通过与密歇根新闻社负责传播事务的副总裁办公室合作,报道学生参与跨学科实践和以社区为中心的项目进展情况。[24]公开透明的信息交流与反馈渠道为密歇根大学跨学科组织的运行创造了一个开放、信任的环境,确保跨学科组织内信息的有效沟通与交流。

四、未来中国研究型大学跨学科组织的建构策略与优化路径

在我国进入新时代背景下,社会问题呈现复杂化趋势,科技发展日益走向综合化,跨学科组织建设受到政府和高校的高度重视,但从目前实际来看仍然存在诸多问题。首先,协作目标难以协调统一。各利益群体参与跨学科组织建设有着不同的利益诉求,特别是作为核心主体的诸多高校在跨学科组织建设中一般以科学问题为中心,难以深度了解企业的社会生产实际与核心诉求,自然也难以与企业形成深度融合的合作态势。其次,传统组织管理形式僵化。传统的学术组织一般以学科为基本单元,其表现形式一般以院系形式为主,而跨学科组织要求的多学术单元深度协作则要求打破传统学科独立自守的藩篱,这在实践中会遇到各种隐性的软抵抗和不合作。最后,绩效评价机制尚未形成。目前,我国已形成基于科学计量学为技术范式,以教学评估、学科评估、学位点评估、大学排名乃至“双一流”动态评价为评价客体的多元评价体系[25],但跨学科组织的特有属性和使命使其难以按照一般的评价方式展开评价。从目前来看,跨学科组织建设的成果仍然基本限于传统的项目级别、论文层次和专利数量等考核指标,而对国家重大战略需求和基础科学突破的支撑明显不足,更难以达到国际前沿一流水准。基于此,加强制度设计与优化组织结构应成为推动未来中国研究型大学跨学科组织建设的有益实践路径。

(一)优化组织架构,释放组织活力

优化组织结构层级与协调模式,丰富组织形式,是释放跨学科组织内在活力的前提。当前我国跨学科学术组织多依附于原有院系且无独立建制,且建设多源于行政力量推动,缺乏知识生产的内生性动力。这种科层式的组织结构以人为学术划分将跨学科研究的多元知识属性割裂开来,来自院系层次和学校层次的多头管理形成交叉,导致跨学科组织运行低效。应借鉴“两栖式”组织形式,首先,要建设拥有独立建制的跨学科组织,保证跨学科研究的重大项目与课题稳续推进,在保持自身独立性的同时与传统院系在师资人才、资金设备、科技研发等方面进行交流共享,在竞合之中寻求动态平衡。其次,鼓励具有跨学科研究想法的师生以及研究人员自下而上建立松散灵活的跨学科组织,保持跨学科组织的开放性与自发性。再次,需完善跨学科辅助机构的建设,以跨学科的理念整合生活设施与交流场所,促进师生、生生之间的思维碰撞。[26]最后,注重校际之间开放合作的跨学科组织平台建构。我国研究型大学可以通过组建学术战略联盟、签署跨学科学术合作协议、建立校际合作的在线研究中心等方式,形成校际跨学科研究合作平台,实现核心设施与知识资源的开放共享。

(二)完善制度建设,加强机制保障

跨学科研究的创新性与复杂性特征意味着更长的研发周期和更高的失败率,而我国大多数研究型大学在师资引进、学生培养、信息沟通、奖助学金等政策上未能对跨学科组织进行政策支持与资源倾斜,单纯利用论文发表或专利申请为标度对研究绩效进行衡量,却忽视对跨学科研究成果所蕴含的复杂交叉性知识、经济贡献和社会意义等问题的深度认识。这导致能力卓越且经验丰富的教师、具有研究兴趣的学生缺乏有力的制度与物质保障,降低其从事跨学科学术研究活动的热情,因此要加强跨学科组织运行的制度性保障机制建设。首先,要落实好跨学科组织的管理,通过设立以各学科首席专家为主要成员的学术委员会,对组织建构、科研活动、资源投入展开合理论证,指导其高效有序地开展知识生产与研究活动;定期考核跨学科组织科研进展,不符合要求的组织应提醒改进或予以撤销。其次,要建构跨学科的信息沟通与资源共享平台,实现资源与信息在组织内的交流、共享与反馈。此外,要改革资源投入机制,采取校内资助与社会资助相结合的方式对跨学科组织实行校级拨款与资助,保障跨学科组织资源获得的可持续。校内应为师生提供充足的软硬件资源,校外则鼓励行业企业成为跨学科组织在技术领域的合作者,在不改变原有院系投入的情况下实行增量发展战略。最后,在师资聘任与管理方面,实行跨学科的联合聘任制。教师按照个人意愿竞争上岗并以课题项目为导向进行研究,并将跨学科活动中教师的研究成果纳入其绩效薪酬的考核,使跨学科研究成为决定教师薪酬待遇以及晋升的标准之一,以此强化科研人员的竞争意识与参与活力,以应对知识生产模式背景下的复杂应用型知识生产需求,通过科学的组织建构与完善的保障机制,在实践中不断地寻找符合自身学科定位及办学特色的跨学科组织发展模式。

参考文献:

[1]National Academy of Sciences.Facilitating Interdisciplinary Research[M].Washington DC:The National Academies Press,2005:1-10.

[2]SIEDLOK F,HIBBERT P.The Organization of Interdisciplinary Research:Modes,Drivers and Barriers[J].International Journal of Management Reviews,2014,16(2):194-210F.

[3]胡德鑫.我国世界一流大学建设的困境与治理挑战:基于多重制度逻辑分析范式[J].高等工程教育研究,2019(2):134-139.

[4]张洋磊.大学跨学科学术组织冲突的特征及其成因[J].高等教育研究,2018(7):24-30+45.

[5]BOZEMAN B,GAUGHAN M,YOUTIE J,et al.Research Collaboration Experiences,Good and Bad:Dispatches from the Front Lines[J].Science & Public Policy,2016,43(2):226-244.

[6]吴卫,银路.巴斯德象限取向模型与新型研發机构功能定位[J].技术经济,2016,35(8):38-44.

[7]GAUGHAN M,BOZEMAN B.Using the Prisms of Gender and Rank to Interpret Research Collaboration Power Dynamics[J].Social Studies of Science,2016,46(4):536-558.

[8]SMITH M,LAI Y,BEATAYLOR J,et al.Collaboration and Change in the Research Networks of Five Energy Frontier Research Centers[J].Research Evaluation,2016,25(4):472-485.

[9]畢颖.大学跨学科研究组织协同创新研究[D].大连:大连理工大学,2015:40-43.

[10]邬大光.世界一流大学解读:以美国密西根大学为例[J].高等教育研究,2010,31(12):82-93.

[11]University of Michigan.Institutes and Centers at the University of Michigan[EB/OL].[2021-08-21]http://www.provost.umich.edu/programs/bpci/.

[12]文少保,杨连生.美国大学自治型跨学科研究组织:结构惰性超越、跨学科合作与运行机制[J].科技与管理,2010,12(3):133-137.

[13]申超.如何推动跨学科的研究、教学与学习:以密歇根大学为例[J].外国教育研究,2017,44(4):54-65.

[14]University of Michigan.Life Sciences Institute.[EB/OL].[2021-08-21].https://www.lsi.umich.edu/recent-news.

[15]University of Michigan.Institute for Social Research[EB/OL].[2021-08-21].https://www.psc.isr.umich.edu/dis/infoserv/literature/social-science-public-interest.pdf.

[16]University of Michigan.Rackham Interdisciplinary Workshops-Rackham Graduate School[EB/OL].[2021-08-21].https://rackham.umich.edu/faculty-and-staff/faculty-and-program-funding/rackham-interdisciplinary-workshops/.

[17]University of Michigan.Diversity,Equity & Inclusion[EB/OL].[2021-08-21].https://diversity.umich.edu/strategic-plan/campuswide-unit-plans/.

[18]University of Michigan.Year Four Progress Report[EB/OL].[2021-08-21].https://report.dei.umich.edu/year-four-highlights/.

[19]University of Michigan.LSA Residential College[EB/OL].[2021-08-21].https://lsa.umich.edu/rc/current-students/rc-student-life.html.

[20]University of Michigan.Interdisciplinary Committee on Organized Studies[EB/OL].[2021-08-21].https://icos.umich.edu/.

[21]Big Academic Alliance.Reserach[EB/OL].[2021-08-21].https://www.btaa.org/research.

[22]Big Academic Alliance.Traveling Scholar Program[EB/OL].[2021-08-21].https://www.btaa.org/resources-for/students/traveling-scholar-program/introduction.

[23]殷红春,闫小丽.美国研究型大学跨学科研究平台的构建机制:基于项目导向型组织理论[J].中国高校科技,2020(6):49-50.

[24]THOMAS L.New Web Resource Supports Engaged Interdisciplinary Work[EB/OL].[2021-08-21].https://record.umich.edu/articles/new-web-resource-supports-engaged-interdisciplinary-work/.

[25]胡德鑫,郭哲.我国高校评价的历史演进与制度设计[J].中国高等教育,2021(17):7-9.

[26]BUIZER M,RUTHROF K,MOORE A,et al.A Critical Evaluation of Interventions to Progress Transdisciplinary Research[J].Society & Natural Resources,2015,28(6):670-681.

(责任编辑 陈志萍)