烟毒回潮:20世纪30年代前期财税失序对禁烟运动的冲击

刘成虎,高宇

关键词:禁烟;鸦片公卖;财税失序;烟毒泛滥

摘 要:1928年末开始的禁烟运动,在中原大战开始前获得了初期成果。但由于各地军阀割据和外国势力干预,禁烟运动逐渐流于表面化,反复倾向明显。在20世纪30年代前期由于南京政权和地方割据势力间的对抗而导致的财税失序的背景下,鸦片成为新军阀筹集军费的重要财源,从中央到地方,纷纷强征鸦片税,保护鸦片运销和吸食以充军饷。即便是处于南京政权控制下的苏浙皖等省,也不能截断鸦片原料供给和无法阻止租界走私。禁烟运动反复导致长江沿岸各大城市烟毒泛滥成灾,鸦片和毒品的巨大利益也成为各种政治势力争夺的对象,成为社会动荡和战乱的重要根源。

中图分类号:F129 文献标识码:A 文章编号:1001-2435(2022)03-0055-09

The Resurgence of Opium: The Impact of Fiscal and Tax Disorder on Anti-opium Movement in the Early 1930s in China

LIU Cheng-hu, GAO Yu(Institute for the Study of Jin Merchants, Shanxi University, Taiyuan 030006, China)

Key words: Anti-opium; opium monopoly; fiscal and tax disorder; overflowing of the opium

Abstract: The Anti-opium Campaign at the end of 1928 had achieved initial results before the Central Plains War. However, due to the interference of local warlords and foreign forces, the Anti-opium Campaign gradually became superficial and recurrent obviously. In the early 1930s, under the background of financial and tax disorder caused by the confrontation between the Nanjing regime and the local separatist forces, opium became an important source of revenue for the new warlords to raise military expenditure. From the central government to the local government, opium tax was imposed one after another to protect the transport,sale and consu mption of opium to pay the army. Even the provinces such as Jiangsu, Zhejiang and Anhui under the control of the Nanjing regime could not cut off the supply of opium raw materials and stop the smuggling of concessions. The anti-opium campaign had repeatedly led to the epidemic of opium in major cities along the Yangtze River. The huge interests of opium and drugs also became the object of contention by various political forces and an important root of social unrest and war.

民国时期,各地军阀以鸦片收入作为养兵割据的财源,强迫民众种植鸦片和公开贩运鸦片,成为各地百业凋零、内乱不止的重要原因。而各地的官员和政界实力人物中,以鸦片为财源者不在少数,这也是导致政治腐败和引起禁烟运动出现反复的原因之一。本文以20世纪30年代前期由于南京政权和地方割据势力间的对抗而导致的财税失序为线索,分析国民政府禁烟运动出现“回潮”以及产生的影响。

一、禁烟运动成效及其制约因素

1928年7月,在中国民众禁烟呼声的推动下,南京国民政府成立禁烟委员会,9月公布《禁烟法》和《禁烟法施行条例》,并于11月召开了第一次全国禁烟会议,正式拉开了禁煙运动的序幕。1929年7月,南京政府又对上述法令进行了大幅度修改,增加了有关禁烟机构、鸦片犯罪罚则以及禁烟法与刑法的关系等相关规定。新禁烟法将禁烟政策的制定权收归南京政府,成为削弱割据政权财政实力的工具。1929年,国民党第三次全国代表大会通过了关于禁烟原则的决议。在此背景下,全国各地展开了禁烟运动,并在中原大战前取得了初步成效,如:据1930年6月日本领事给外务省的报告中指出,江西的禁烟取得了相当大的成绩,其后各机构取缔状况虽然缓慢,但却相当扎实地进行,因而吸食者逐渐减少。1又如南京中央禁烟委员会和首都警察厅联合公布1929年7月至1930年6月禁烟成绩,共破获吸烟、销售、走私、私藏、烟馆各类案件1 698件,抓获犯人中有男性2 106人、女性有566人。2再如日本驻天津总领事馆也在中国禁烟政策压力下做出了禁烟姿态,于1930年1月破获了中国人经营的“新旅社烟窟”。3

九一八事变后,由于东北关税被日本劫夺和华北防卫战与“攘外安内”政策所需军费巨大,南京政府内部出现了从鸦片中寻求财政收入的声音转强。北伐战争打倒了旧军阀,但统一只是形式上的,南京政府的控制范围只有华中几个省,各地军阀依然保持割据状态。各地方政府虽都在原则上强调禁烟,实则对鸦片生产、运输、销售、吸食实施排他性管理。南京政府对民众实施戒烟的同时,一方面通过原则上的禁止和禁止下的特殊许可,将鸦片生产和吸食的高税率、鸦片运销的官营加以正当化,另一方面通过禁烟获得税收、运费以及销售费收入,对于违反者课收高罚金,所谓的禁烟实际上增加了政府的收入。军阀战争和鸦片原料供给过剩,也给受到世界大萧条和国际禁毒条约压制的国际贩毒资本和技术提供了新的转移地,国外向中国走私毒品数量和转移制毒工厂不断增加。此背景下,1931年后各地出现了完全相反的禁烟态势,一面是禁烟呼声的持续,一面是鸦片财政政策纷纷出台。汤玉麟与黄显声贩烟禁烟之争4、张学良在华北开征鸦片印花税5、财政部鸦片公卖计划、山西鸦片官营、地方势力把持清理两湖特税处6、新桂系巨头在香港出售鸦片,都是后者的典型表现。

1932年,世界经济危机日益加深,各国财政都陷入难以自拔的境地,中国则有长江水灾、银价跌落、日本劫夺东北税收、进逼淞沪威胁中国贸易金融中心的种种天灾人祸,导致税收锐减、公债惨跌、银行自顾不暇,无力接济政府。南京政府借危机制定公债整理计划与金融资本达成协议,将所有公债全部以关税为担保,延长还本付息期限,使税收脱离公债还本付息的羁绊。同时控制各地军费支出,“除抗日军队及在鄂赣剿共军外,政府对于其他军队,仅能发给伙食,迨沪局稍定,税收渐有起色,军费之支出重复增加,但仍始终坚守十八年裁兵会议规定,每月一千八百万元之限度”。7通过整理公债和减少军费开支,南京政府每年节省开支2亿元,度过了财政难关,客观上减低了对鸦片特税的依赖。

削减中央对地方军费的财政拨款和宋子文积极主张实行鸦片公卖,却对此后的禁烟运动产生了负面冲击。在南京政府控制下的湖北,军阀混战和“剿共”使裁军计划无法实施,巨额军费支出使得1929年后逐渐建立的中央地方分流的税收秩序再度紊乱。1928年度财政部报告中,两湖特税收入是作为未分类款包含在直拨军费之中,之后年度报告中未分类款项目虽然消失,但在税收项下增设“其他”一栏。在军费支出项下,到1932年为止,每月支出约为1 800万至2 000万元,而由中央直接拨付的只有1 300万元,不足部分由地方截留中央收入拨付、或由军队向地方强征、或干脆拖欠。1以湖北为例,1931年到1932年初湖北军饷总额达每月251万元。这些军饷至1931年11月为止,都由财政部国库司驻汉分库事宜办事处每月分6期交付陆海空军总司令部驻汉办事处。总司令部撤销后,从12月改由中央财政直接拨付,但很快就不能如期拨付了,不足部分由湖北绥靖公署挪用该省中央收入发给。可是财政部拨付军饷却常常延期,每次都经驻汉各军联合办事处再三催促才能到账。因涉及“剿共”,财政部只好同意湖北绥靖公署挪用该省收入中归中央的部分。湖北省中央收入中,特税收入为大宗,但1931年夏大水災后特税收入锐减,每月只有200万元左右。由于军饷拖欠过多,各驻军不得不违反中央禁令从当地财政收入中强征兵饷缺额2,甚至有军队直接出售鸦片以获取军饷。1931年下半年,驻扎在鄂西沙市和宜昌一带的刘湘部第二十一军第三师(师长王陵基)就向地方强行摊派出售烟土办法筹措军费,王陵基将四川烟土运至鄂西20余县,命令军队劝说地方有钱人按家产多少购买鸦片,交付鸦片后,半月以内不付现金者将受处罚,对不吸鸦片者也不允许拒绝购买,此举导致地方绅商怨声载道。3

二、中央层面的鸦片公卖

因国民政府对禁烟的长期性和复杂性认识不足,初期的禁烟法体系庞杂,相互间缺乏有机联系,并且各地政府和参与的禁烟机构对禁烟法各取所需、各自为政地制定禁烟办法,导致禁烟仅止于进行禁烟宣传、查封烟馆、查缉烟贩和吸食者。对查获烟犯惩罚原则也是让犯人在罚款和服刑间进行选择,罚款多寡则根据犯人家产数确定,一般在数十元到数千元之间,具有很大随意性和伸缩性。而且,党、军、警、宪、特等机构都参与查缉,罚款成了各机构生财之道。这种混乱和任意伸缩性导致的财税失序妨碍了禁烟运动,使得禁烟运动无法获得实质性的成果。到1931年前后,南京政府也认识到,各地军队、警察、官员插手禁烟是导致禁烟有名无实的真正原因,却没有有效控制办法。

对此,财政部首先开展排除党、军、警、宪、特对于禁烟行政干扰的尝试。1931年5、6月间召开的国民党第五次中央委员会全体会议决定设立江苏、浙江、安徽、江西、福建五省禁烟查缉处,作为中央直属机构,禁止地方党部和军人干涉。具体设想是由财政部设立全国禁烟处,统辖各省禁烟局。4其真实意图是要排除党、军、警、宪、特的干扰,公开允许鸦片买卖吸食,在实现全面禁烟目标之前将鸦片收入收归中央财政。

时任财政部长的宋子文一向主张实施鸦片公卖,由财政部统一掌控鸦片收入,实行寓禁于征。为实施鸦片公卖,早在1930年6月宋子文就派心腹李基鸿赴日本占领下的台湾考察,并由与台湾有密切关系的周寿卿伴同前往。归来后将详情向中央汇报,制定鸦片公卖方案。

之后财政部开始为鸦片公卖造势,请曾任国际联盟鸦片委员会中国代表的伍连德博士出面,宣称南京的禁烟政策最好是实施公卖制度。同时,任命有“鸦片大王”之称的叶清河为五省运输监督,承包五省在国内的鸦片采购和运输,并与四川、云南等鸦片产地进行交涉。通过交涉议定:“产地价格以每两银元7毛,加运费税金后成本约为2元,再加价为2.5元,以6元批发。查缉处计划对原料店、烟馆、个人吸食按以下办法征税。烟土店每月税金150元,烟馆一等300元、二等200元、三等100元,吸烟每人每月1.5元。”1财政部还分别任命郝子华、丰文郁、何云、袁缙为安徽、江苏、浙江、福建的查缉处长。

厦门对这一政策的反应最快。厦门分处长郑能培于7月3日到任,在厦门市鹭江路100号至103号租赁房屋,以“福建全省禁烟查缉处厦门分处”名义开始办公。厦门市内“与台湾有关鸦片业者打算按每股2万元出资者有6、7名,且出资者中有就任董事者,此等皆为进出口业者,市政府打算以12名为限发放许可。许可条件是,禁止在一层营业,须在二层以上房屋营业,计划分一二三等、令其交纳相当的税金”。2这一政策出台后,上海、香港、福州、厦门、汕头各地也纷纷设立各类公司,欲承包鸦片公卖。3

财政部的举措也引起了全国舆论一片哗然,全国拒毒总会飞檄全国,指责伍连德的主张是挂羊头卖狗肉,会被军阀利用来毒杀民众。福建省政府禁烟委员会和民间拒毒社认为,这一政策与鸦片专卖如出一辙,与严格禁烟不相容,表示强烈反对。1931年6月29日,福建省政府召开临时会议,电请中央推迟禁烟查缉处正式办公时间。同时,对于鸦片进口事宜,通令各机构和军警,在中央有明确回电前,按以前禁令严格禁止,无论以何种借口进口的鸦片一律扣留。省、县党部和祛毒社及各报则积极营造抵制舆论,认为这是“为获取财政收入而允许公开买卖吸食鸦片”。46月19日上海市党部也发表通电,称“蒋介石的举动破坏海牙条约,明显有悖国际信义,使国家的国际地位低落之外,还助长民族危亡,蔣介石是国家公敌”。5各地拒毒组织也纷纷向南京电请缓办。

鸦片公卖政策的真实目的在于“进口替代”。其逻辑是“尽管革命后厉行严禁,然有军人官吏公然从事运输、销售、吸食或以烟苗税和烟灯税为唯一财源之事实。现在广东公然吸烟,云南四川大量生产自不待言,各省盛行种植、运输、销售、吸食,是公然之秘密。除本国产之外,还仰赖印度波斯供给……若是如此默认表面严禁,实则暗地征税之弊政,徒自将每年数千万元之巨款流向鸦片生产国”。6也就是说,与其让外汇流入鸦片生产国或成为地方割据财源,不如由中央政府筹划适当政策进行管理。

但是,这一计划存在一个问题,就是财政部无权直接指挥各省军警。南京国民政府规定各省军警不得干预公卖制度,又下令军警逮捕那些取缔或反对这一政策者,却遭到了各省民政厅和公安局的抵制。福建省民政厅于1931年6月27日发出第155号命令,公开声称无法干预禁烟事务,当地公安局连日常取缔活动也停止了。7由于制度本身的致命缺陷和政府内外反对声浪高涨,行政院不得不于7月8日下令终止实施这一计划。8此后,福州于7月11日、浙江于7月10日、厦门于7月12日关闭了禁烟查缉处。9具有讽刺意味的是,这番举措倒是获得了顺应民意的赞誉。1

上述政策的失败,表明在20世纪30年代初,由于鸦片收益归属问题的复杂性,南京国民政府财政部还不足以有效调动各地方资源。同时,禁烟组织的禁烟目的的真实性和合理性受到质疑。因此明确禁烟机构的强制力和禁烟政策的真实性,成为排除干扰、获得预定成果的关键。如:1934年,南京政府的禁烟政策通过鄂豫皖剿总南昌行营的军令进行发布实施,令出法随,具有很强的强制性,相对而言成效明显。

这一时期南京政府内有关实行鸦片公卖的争论也并未停止。1932年6月5日,宋子文再度向中央政治会议提交鸦片公卖方案。其基本内容为:(1)将鸦片产地分作以下七区:云贵川、陕甘、绥察、晋冀、东三省、两广、闽皖;(2)在各区设置鸦片生产监督所,收购全部所产鸦片;(3)扩充原有禁烟局,调查鸦片上瘾者,核实其需求量,发给吸烟许可证;(4)禁烟局允许有吸烟许可证的人定量购买鸦片。预计通过实施鸦片公卖政府可获收入约2亿元。2

但这一方案再次被中央政治会议否决,同时,据日本驻上海领事村井从孙科的亲信蔡佑民处探听到的情报,蒋介石也不支持宋子文的鸦片公卖计划。为此,宋子文提交了辞呈,并前往上海。汪精卫、何应钦、陈公博等人相继到上海挽留,宋子文则以实施鸦片公卖为复职条件,汪精卫对此并无异议,但认为必须要获得蒋介石和张学良的认可。汪精卫曾赴庐山征求蒋介石意见。蒋介石认为允许鸦片公卖于国家体面上殊为不可,但为救迫在眉睫的财政困难也只好不得已而为之,基本同意了宋的要求。汪宋商定赴北平与张学良商谈此事。3此外,汪精卫还通过公开发表舆论支持宋子文,在6月22日会见记者时,汪精卫称:“我国历来有吸食鸦片积习,不仅未能禁绝,现已是公然秘密。眼下国家财政穷困已极,因此有不少人主张不如将其实行公卖,既可以致力于禁绝鸦片,也能缓和财政危机。但此事事关重大,尚未能决定。若有其他可缓和财政方法,断不应实施此最后办法。但公卖亦因其方法如何,未必会导致世人所想象的不良结果。”4但禁烟委员会对汪精卫的谈话提出强烈反对,禁烟委员会委员长刘瑞恒公开表示:“最近虽有主张鸦片公卖者,但中央绝不愿违背总理禁毒遗训,而且实施此最后政策,不仅与国家财政上没有多少增收效果,反会导致重大危害。国民政府已发禁令限期禁绝之际,决无发生如此自相矛盾事实之可能。”5围绕禁烟和实施公卖,南京政府内各派斗争趋于激化,呈现扑朔迷离的状态。1932年下半年,由于公债整理计划的实施和军费开支的削减,上海停战后税收迅速恢复,整个财政状况趋于好转,财政部的鸦片公卖计划最终被束之高阁,但财政部仍继续征收特税,禁烟前途仍不容乐观。

三、地方军阀加征鸦片税及其纷争

军阀战争和时局动荡导致财政窘迫,加重了中央和地方对税源的争夺。南京国民政府从1927年底开始逐渐在实际控制地区实施禁烟政策,但是在军阀割据势力较强的地区和边疆省份,依然在大量生产鸦片。各地军阀都打着禁烟的旗号,以禁烟税弥补财政收入缺口。1931年陕西省预算岁入为1 399万元,岁出2 078万元,存在着近700万元的收入缺口。陕西省鸦片生产规模和省外运销规模如表1所示。省政府对种植鸦片,每亩征收禁烟费10元。以上税额为禁烟费,并不包含运输、销售、消费部门的税额。向省外运销时每两征收0.2元印花税。每年获得500万到700万元的禁烟税和印花税收入。

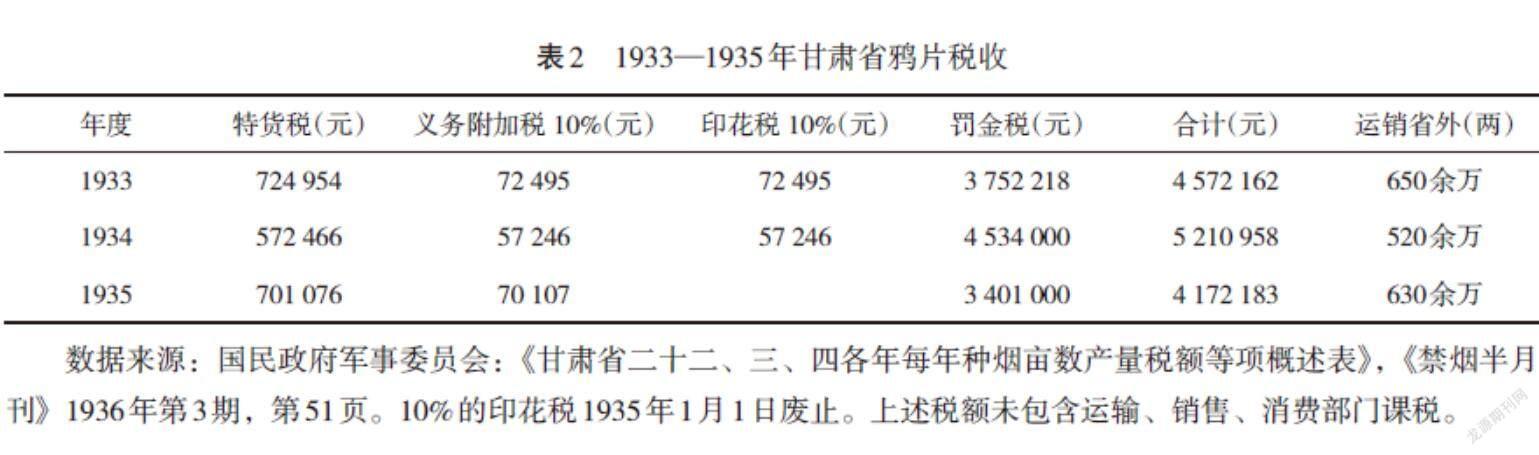

甘肃省1932年预算岁入517万元,岁出1 213万元,财政缺口也达700万元。甘肃省对鸦片生产征税如表2所示,出境税平均为每两0.2元。1933年130余万元,1934年100余万元,1935年120余万元。通过对鸦片生产和流通的各种税收,获得400万到520万元左右的收入。

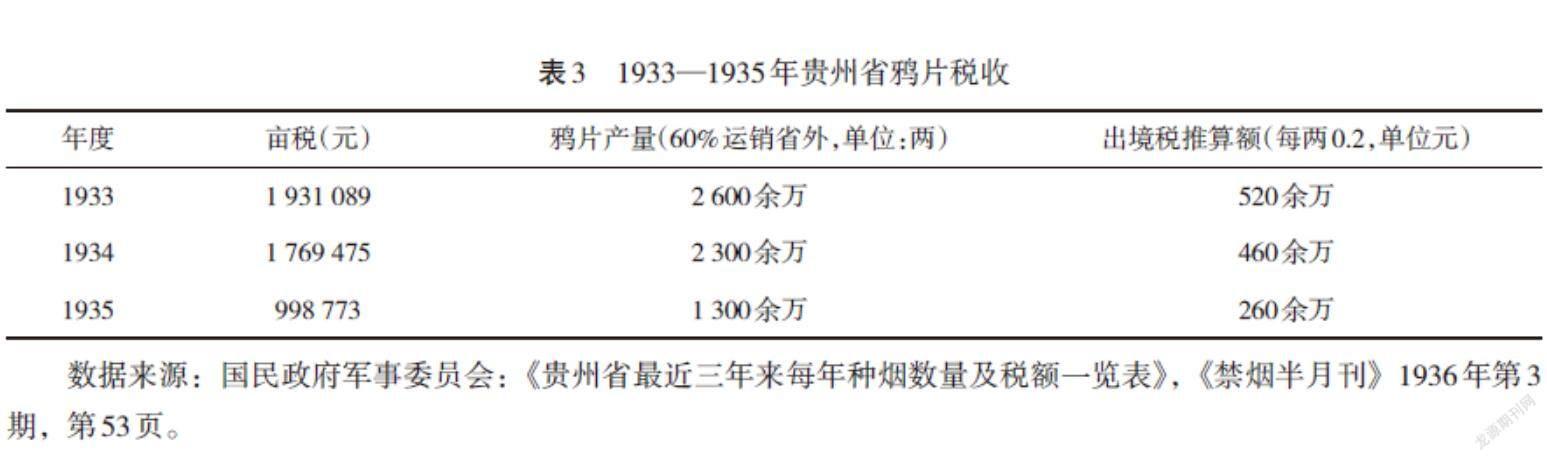

1933年贵州省预算岁入291万元,岁出508万元,收入缺口200余万元。贵州省是当时鸦片生产大省,60%运销省外,出境税每两0.2元。通过对鸦片种植征收亩税和出境税,每年获得360万元到700万元以上的收入。

北洋军阀统治时期,山西就是大量输入麻药之地,吸食“料子”风气盛行,晋中地区吸食者尤多。据中国拒毒会估计,1930年以前山西每年从省外购买鸦片毒品金额高达1亿元。1930年9月,韩复榘曾对日本领事谈到,在中原大战中山西军队战败的原因之一就是很多士兵吸食海洛因,士兵吸毒不仅造成山西军队战斗力锐减,也为外国毒贩带来了机会,“据说山西军在济南和沿线驻扎时,经手该物的日本人每人赚了12万元左右”。11932年阎锡山复出担任山西绥靖公署主任,开始在山西严禁海洛因等毒品。1932年4月15日发布的公卖布告中指出:“今山西每年购入外来衣食住所消费金额不过三千万元,而购入外来丹料、鸦片之费每年达五千万元。最近二十年来外来丹料、鸦片所费实不下十亿元……长此以往,晋省除穷死外无他。”1山西与其他地区的贸易长期处于巨额入超状态,毒品消费是生活必需品消费的1.6到3倍以上。阎担心这种情况的持续会导致山西民间财富枯竭,进而影响山西省财政收入,因此计划以鸦片替代烈性毒品,以绥远产鸦片替代从外省进口毒品。从1932年4月开始,阎锡山在所控制的山西、绥远开始实行鸦片公卖,“由省府制订公卖办法,由官方制造长方形鸦片药饼,重约5、6钱,装于小铁盒内,表面贴标记。每盒定价2元。自公卖开始以来,成绩良好,购买者日多”。2

被称为“模范省”的广西,鸦片通过税最高年度曾达1 800万元,其后也维持在每年1千数百万元的水平。据驻广东日本总领事馆探知的情报,1931年6月17日,李宗仁曾与张发奎、叶祺三人为出售鸦片而赴香港。31932年4月,新桂系为求自保,李宗仁与广东军阀陈济棠联手,形成粤桂滇黔川西南五省联盟对抗南京政府,湖南何健也对其私下支持。鸦片通过税和运销收入是西南五省联盟财政收入中的大宗,滇、桂、川皆为鸦片大產地,粤、黔两省为消费地,湖南则为重要运输通道。1933年7月,广西出台禁烟办法,宣布9个月内禁绝吸食,并于10月1日开始查封烟馆,同时对吸食者按每3个月为一期逐渐提高吸烟许可费用,第一期每月1银元,第二期每月2银元,第三期每月4银元。4但由于广西财政严重依赖鸦片生产、销售和吸食等特税收入,这一政策无异一纸空文,根本不会认真实施。

由于鸦片运销税收入巨大,这项税收成为各种势力争夺的焦点,各地关于鸦片税收的规定不断出台,与中央争夺特税税源。以鸦片收入为战费虽然短时间能获取高收入,但对地方经济来说无异于饮鸩止渴,鸦片成为消耗民间财富积累、推动内战的根源之一。自中原大战后入主华北的奉系军阀为筹措军费在华北开征鸦片印花税,甚至打算为获取更多鸦片税收而允许公开制造毒品。热河自“东北易帜”之后一直以生产医药用鸦片为名不断扩大鸦片种植,黑、吉、辽三省此时虽有积极禁烟之举,而日本控制的旅大租界和满铁附属地却成为走私鸦片的渊薮。迫于维持奉系内部关系和获取军政费用,张学良不得不允许汤玉麟将热河鸦片销往东北。在华北和西北,控制陕、甘、宁、绥、察的地方军阀也强迫农民种植鸦片,这些鸦片被大量运销京津、河北,再沿津浦线和京汉线运往内地。

1931年末,湖北财政收入受长江大水灾和裁撤厘金影响大幅度减少,省政府为增加收入,决定进一步增加鸦片税。12月,湖北省政府决定设立禁烟委员会,制定委员会组织章程,由省政府任命7名委员,下设警务、查缉两处,负责违法处分、统计报告、鸦片种植调查、鸦片吸食者调查、吸食者登记等事宜。在吸食管理上,特许设立禁烟药品店销售戒烟药品,根据其资本金额大小分为甲、乙、丙三种发给营业特许,并须每月交纳营业费。甲等资本金10 000元以上,每月须交特许证费1 000元,营业费100元;乙等资本5 000元以上,每月特许证费500元,营业费50元;丙等资本金3 000元以上,每月特许证费300元,营业费30元。5

清理两湖特税处除对鸦片运销发放特许证、征收许可费之外,还对特许人按鸦片经手数量课税,对违者进行罚款或刑罚。从1932年8月15日开始提高烟土进出口税二成、印花税一成。此外,对特许鸦片商汉口48人、武昌26人、汉阳16人每月征收660元许可费。将汉口铁路外(汉口原安定路今解放大道一带)、武昌城外、汉阳球厂、鹦鹉洲、白沙洲、南洲、下新河、刘河庙、湛家矶等地许可营业的“棚户烟馆”分为四等,规定其每月必须交纳营业特许费一等30元、二等24元、三等18元、四等12元,禁止“棚户烟馆”在交通便利的街道营业,全部迁往指定地区。1这些政策的目的完全在于增加财政收入。

1931年财政部直属清理两湖特税处收入比平常年份减少约三成,即使将其全部用于军费也不足以支付湖北军饷。之前特税收入中除在正税部分划拨一定比例的地方补助外,还有归省市的地方附加税。而对湖北特税正税和附加税的管理,财政部让清理两湖特税处统一征收,然后转交给地方一定的额度。但转交地方的额度远低于以地方名义征收的附加税额,地方附加税成了中央增收的来源之一,因此引起湖北省的不满。1932年6月,宜昌发出了“力争收回特税附加之代电”,要求将宜昌特税分处代征的特税附加捐收回自行征收。2每年宜昌鸦片过境数量最低为3万担,每担征收5元,因此每月附加捐数额达15万元以上,而宜昌特税分处以代征为名每月仅支付当地政府数万元。此事发生后,湖北省政府作出事不关己的姿态。财政部唯恐僵持下去会对己不利,为尽快平息事态,同意特税处长改由地方推荐的人选担任。原汉口公安局长黄振兴被任命为清理两湖特税处长,地方势力开始把持清理两湖特税处。

四、烟毒回潮的多元影响

南京政权禁烟政策的反复和拖欠地方军阀军饷的恶果很快显现出来。1933年前后,各边远省份军阀纷纷在控制区内强征鸦片税,保护鸦片运销吸食以充军饷,过剩鸦片原料生产导致毒品生产增加。同时,长江沿岸各大城市烟毒泛滥成灾,南京、武汉、上海尤甚。

1930年到1933年之间,随着鸦片原料生产增加,烟毒呈扩大之势。1933年9月30日《中国日报》社论就指出消除过剩原料生产、截断产销地联系的必要性,“数年来政府通令禁烟、人民高唱拒毒,却无任何改善之实。鸦片种植延及十数省,白丸金丹制造机构充满华北,即使说租界是毒品储藏运输的根据地,各省若真能认真禁止种植,各部门能严厉取缔其运输销售,必将断其根源,举禁毒之实”。3

1933年以后,陕西、河南、湖北等省已公然种植鸦片。以陕西为例,每亩征收正税8元,该省政府1933年度收入达1 000万元以上。4湖北武汉除作为鸦片运输枢纽,本身也是鸦片的大消费地。尽管从1928年以后,历任省政府都在禁烟,但武汉仍有数千家烟馆。1934年5月,武汉有大小各种烟馆3 000余家。其中,汉口有药膏发售所约60间,土膏代销店百余家,棚户烟馆1 500间,私烟馆上千家,土栈(鸦片批发商)25间;武昌有土膏店8处,私烟馆500余间,汉阳虽无大规模业者,却有相当数量的私烟馆。5

南京也是如此,被日本提交国际联盟鸦片委员会作为证据的1933年10月《中国日报》报道,揭示了南京禁烟的实际状况。文章指出,国民党定都南京之后,对于南京的建设和治理颇下力气。对“素负盛名之烟赌娼三项尤为严厉取缔,以期一改旧观,从外表观之,似乎已大有成绩,究其实际,不过九牛一毛,仍觉相隔太远。专就烟赌娼三项而论,当局之严厉取缔,以为是严无可严,即如娼妓,已禁得无法可禁,乃有消极开娼之举。禁赌,则虽大举搜捕,赌风仍毫不稍戢,至于禁烟则更不堪问矣,政府虽已在命令厉禁,更有禁烟会之督促,畿辅之地,当较其他各处为优,以资模范全国,孰知竟有大谬不然者,全市烟馆林立,恐较往日尤甚”。6另据《中国日报》记者的调查,当时南京烟土批发商每天销售烟土约40担。南京烟馆分成八个等级,头等为军官政客或富商所经营,“于其广大之公馆内,另辟精室数间,专供高级长官吞云吐雾之所……至于烟价则听各大人先生们之赏赐”。八等则为所谓棚户烟馆,“棚户蜗居、地铺芦席、麻布袋为毯、烂棉絮为衾”,贫民以自家住处“备五钱烟土,熬来供一班车夫小哥过过瘾,藉以博得蝇头微利”。这些烟馆都未挂牌,“盖彼能如此之大胆设立烟馆者,不论大小均有靠背之山,以做护符,非大官即小官,非小官即与军警有相当勾结,或则合伙分肥,或则施以小惠……吾人虽常闻,有破获者,不过为贫无立锥之棚户(八等烟馆)而已”。1

表面的严厉禁烟反而造成了毒品的迅速扩散。国民政府内部意见对立与财政困难,是导致禁烟政策上前后矛盾的基本原因。南京国民政府只求中央财政上的自保导致禁烟政策上前后矛盾,再度引发地方军阀各自为政、地方与中央特税争夺,刚建立不久的财税秩序再度紊乱,鸦片和毒品的毒害迅速扩散。南京官员保护下的私烟馆成灾,上海法租界和帮会势力公然走私并贩烟贩毒。各国不法侨民对华走私鸦片、尤其是高纯度毒品活动再度泛滥,鸦片和毒品从被占领土和沿海地区泛濫开来,沿着铁路和长江向内陆渗透。各主要军阀集团利用种植鸦片获得战费,过剩的鸦片生产为制造高纯度毒品提供了充分原料,原先由租界保护、外商垄断的制毒工厂逐渐被军阀控制的“密造”工厂所取代。军阀“密造”和外国人走私、尤其是日籍侨民走私,成为波及政治、经济、外交的痼疾。

在对外关系上,国民政府放任内地鸦片泛滥的同时,却要求外国领事馆和租界配合禁烟,引起了各国的反感和抵制,甚至引发对于南京国民政府执政能力的怀疑。2在1933年10月的国联鸦片会议上,中国代表试图揭露日本军队在华参与和支持贩毒的真相,引起了各国委员重视,这也使日本代表感到危机。日本驻国际联盟事务局不断要求外务省强化信息交流,以使日本代表能够及时了解中国发生的真相,以便确定应对之策。当日本代表将关于南京烟馆泛滥和禁烟政策并未落实3的报刊报道直接呈交给鸦片咨询委员会时,中方代表面临着两难窘境。最后,中国代表提出的运用中国法律惩治租界贩毒的要求也被否决,国际联盟鸦片委员会反而有向中国提交质问书的动议。中国作为受害国,反处于受指控地位。中国代表不得不向日本代表妥协,约定在禁烟信息交流方面互相配合。中国从禁烟角度获取国际协助、撤销治外法权的努力失败了,显然,禁烟回潮成为日方反击南京国民政府的口实。

这一时期烟毒泛滥,是禁烟回潮、走向政策反面的恶果,不仅引起官员腐败和社会秩序的紊乱,毒品的巨大利益也成为各种政治势力争夺的对象,成为社会动荡和战乱的重要因素。此次禁毒政策的反复与倒退,反映出财政政策的出台与执行既需要稳定的政治、经济环境,也需要构建持续稳定的财政政策体系。此次禁烟政策的偏向,源于财政体系失序,也源于地方势力的干扰和持续过剩的鸦片原料生产。财政部追求税收、禁烟委员会流于表面的禁烟,则反映出禁烟必须要有更具强制力的禁烟主体。

责任编辑:马陵合