丹凤超高压地体英云闪长岩脉成因及其对北秦岭早古生代高压-超高压岩石折返过程的制约∗

宫相宽,陈丹玲,木热地力·买合苏提,谭 俊,李 阔,任云飞,罗芬红

(1.新疆中亚造山带大陆动力学与成矿预测自治区重点实验室 新疆大学 地质与矿业工程学院,新疆 乌鲁木齐 830017;2.大陆动力学国家重点实验室 西北大学 地质学系,陕西 西安 710069)

0 引言

大陆碰撞造山带超高压变质地体折返过程中部分熔融作用的研究,对于理解陆壳深俯冲后的折返过程,恢复造山带形成演化历史具有重要意义[1−2].秦岭造山带位于中国大陆中部,呈近东西向带状夹持于扬子和华北两大陆块之间,物质组成复杂,是一条经历了多期次俯冲碰撞造山作用的复合型造山带[3−5].近二十余年来,随着北秦岭造山带秦岭岩群中包括超高压长英质片麻岩和榴辉岩在内的多种类型高压-超高压变质岩石的陆续发现[6−9]以及大量高精度锆石原位U-Pb定年结果的获得,表明北秦岭曾在~500 Ma发生过大陆俯冲-深俯冲作用[4,8−16],形成的高压-超高压岩石分别在470~450 Ma和420~400 Ma经过两期抬升折返回地表[13−16],吸引了学术界的广泛关注.强烈的混合岩化作用是秦岭岩群的另一个显著特征,大量研究表明秦岭岩群的混合岩化作用主要发育在500~400 Ma的早古生代,并且大致可以分为500~485 Ma、460~440 Ma以及420~410 Ma三个期次[17−21],但对其成因则存在深俯冲陆壳岩石折返过程中的部分熔融[7,17,19−20]和商丹洋壳俯冲导致俯冲带之上秦岭岩群发生熔融[18,21]等不同认识.虽然最新的研究倾向于将这三期混合岩化作用与秦岭岩群超高压变质及其两期次的折返退变质作用相联系,但是否存在普遍意义仍存在较大争议.

近年来的研究在陕西丹凤县城以北大寺沟地区秦岭岩群长英质片麻岩中一个透镜状斜长角闪岩内的锆石中发现了含柯石英的超高压榴辉岩相变质矿物组合[9],表明它们是退变质的超高压榴辉岩,并且在含柯石英微区获得超高压峰期变质时代为497±3 Ma的早古生代,同时获得了452±4 Ma和426±3 Ma两期退变质改造年龄,对其围岩长英质片麻岩的年代学研究获得了与含柯石英斜长角闪岩一致的~500 Ma榴辉岩相峰期变质和~450 Ma麻粒岩相、~420 Ma角闪岩相两期退变质年龄[22],表明大寺沟地区的秦岭岩群长英质片麻岩和斜长角闪岩都是大陆深俯冲作用的产物.野外露头可见该地区秦岭岩群的混合岩化作用非常普遍和强烈,长英质片麻岩中可见大量不同规模的脉状、网状长英质浅色体和花岗质脉体.前人对其中部分混合岩化浅色体和含暗色包体花岗岩脉的研究表明,本区的混合岩化作用形成时代分别为445±4 Ma和420±2 Ma,而且浅色体/脉体成分以及脉体内暗色包体中石榴子石的成分特征指示它们是超高压变质地体折返过程中长英质片麻岩发生深熔作用的产物[19].那么,本区长英质片麻岩中其它成分的混合岩化浅色体和花岗质脉体是否同样为超高压变质地体折返过程中部分熔融的产物?是否均由长英质片麻岩的部分熔融形成?作为超高压变质地体重要组成部分的榴辉岩是否也参与了部分熔融?对这些问题的回答可以为北秦岭早古生代的构造格局和演化过程,以及超高压变质岩石的折返和就位过程,即榴辉岩和长英质片麻岩是同折返还是构造混杂提供重要信息.

为此,本文在详细野外地质、岩相学和锆石成因矿物学研究基础上,对该超高压地体中的一个英云闪长质脉体开展了系统的LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素测年和岩石地球化学研究,探讨了岩石的成因和形成机制,研究结果可为北秦岭早古生代高压-超高压岩石折返抬升历史的恢复提供新的约束.

1 区域地质背景

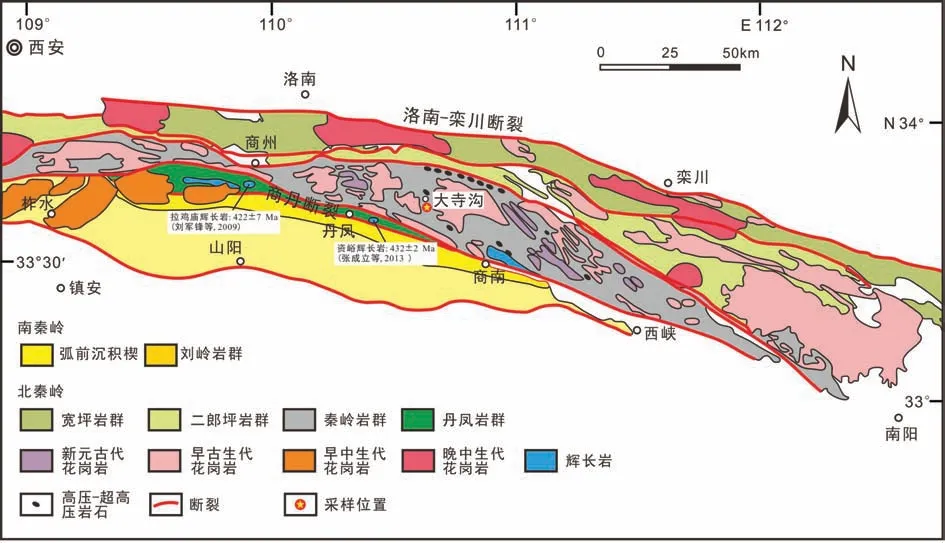

北秦岭构造带指夹持于洛南-栾川断裂和商丹缝合带之间的秦岭造山带部分,自北向南被多条区域性断裂分割为宽坪岩群、二郎坪岩群、秦岭岩群和丹凤岩群(图1).最北部的宽坪岩群主要由绿片岩相-低角闪岩相变质的碎屑岩、基性火山岩以及大理岩组成,变基性火山岩(绿片岩)的形成时代为1 445~943 Ma[23−24],碎屑锆石UPb年代学测年结果显示浅变质碎屑岩的沉积时代应晚于~530 Ma[23,25−27],近年来的研究趋于认为该岩群可能为具有不同时代、形成于不同构造环境的岩石单元组成的构造混杂岩[23].二郎坪岩群主要由枕状和块状玄武岩、放射虫硅质岩以及碎屑沉积物、碳酸盐岩等组成[28],是一套形成在古秦岭洋俯冲引发的弧后盆地环境的蛇绿岩组合,形成于500~460 Ma的早古生代[29−32].秦岭岩群为一套中深变质杂岩系,主体由各种片麻岩、片岩以及大理岩所组成,以普遍经历了中-高级变质作用为特征,出露了大量新元古代早期古侵入体[29]以及透镜状或者似层状榴辉岩、榴闪岩和斜长角闪岩[13,33],副变质岩碎屑锆石与古花岗质侵入体的同位素年代学结果限定该岩群形成于中-新元古代[29,34].近年来的研究先后在一些斜长角闪岩和榴闪岩中发现了绿辉石残留[12,14,35]以及超高压指示矿物柯石英、金刚石[8−9],结合原岩为典型陆壳沉积物的超高压长英质片麻岩的确定[7,36]以及长英质片麻岩和斜长角闪岩锆石中大量~500 Ma榴辉岩相变质锆石的发现,表明北秦岭东部曾在早古生代期间经历巨量陆壳物质的俯冲-深俯冲与折返过程[4,10].丹凤岩群分布于秦岭岩群南侧,主体为一套发生绿片岩相变质的岛弧火山-沉积岩系,其中的蛇绿岩残片是秦岭商丹古洋盆闭合后的产物[24,37−38],形成时代为534~518 Ma并具有MORB特征辉长岩的发现指示商丹洋在早寒武世已经形成了广阔的洋盆[39],523~519 Ma的玻安岩[4,38]和507~500 Ma的IAT型(Island-arcType)镁铁质岩石[25,40]的厘定则表明,商丹洋壳在~520 Ma开始俯冲,俯冲活动持续至~500 Ma.

图1 东秦岭地质简图[41]

2 野外地质及样品描述

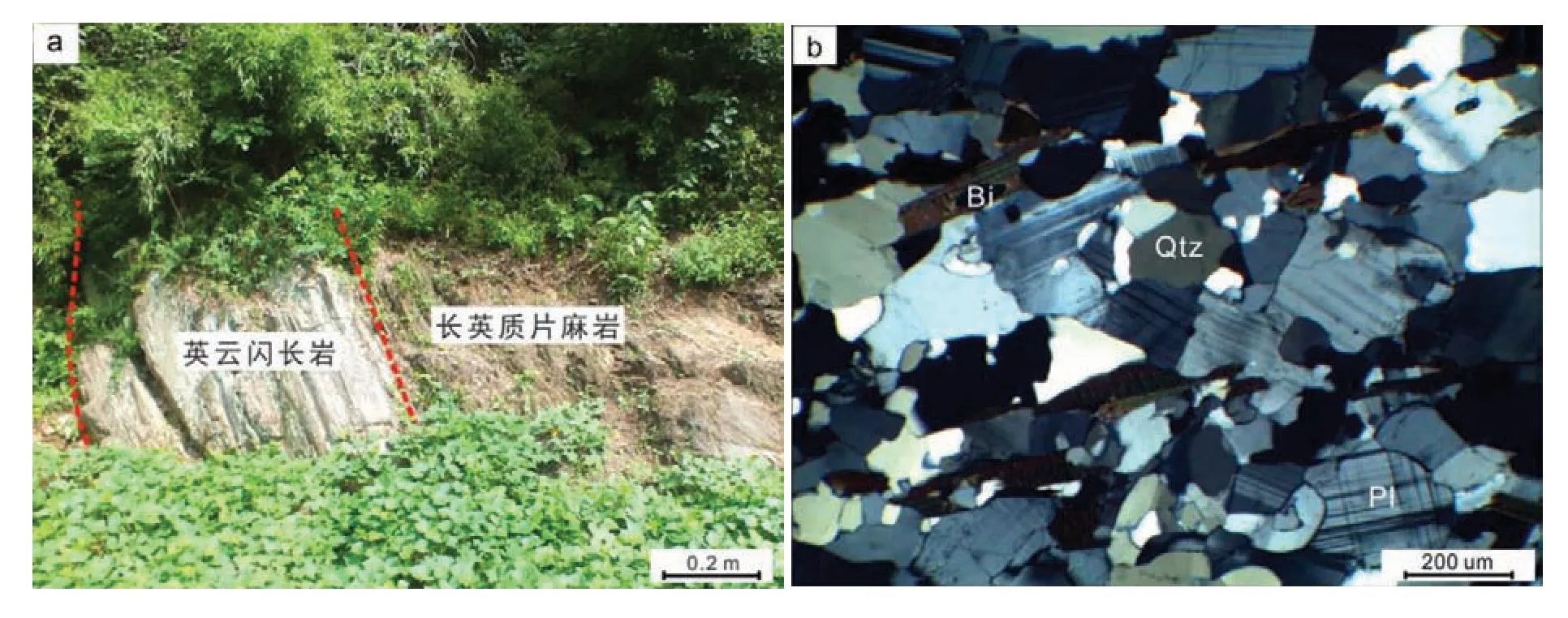

大寺沟超高压变质地体位于陕西丹凤县城东北约25 km,主要由遭受强烈混合岩化的夕线石榴黑云斜长片麻岩组成,其中出露了大量透镜体状产出的超高压退变榴辉岩以及呈脉状或不规则状产出的浅色体、花岗质岩脉.本文所研究的英云闪长岩呈脉体状产于夕线石榴黑云斜长片麻岩中(图2a),宽度约0.5 m.岩石呈灰白色,细粒花岗结构,块状构造,主要由斜长石(55%~60%)、石英(25%~30%)以及黑云母(10%~15%)组成(图2b).斜长石多为半自形-它形粒状,发育聚片双晶;石英为它形不规则状或粒状;黑云母呈片状或鳞片状夹于长石和石英粒间,副矿物主要为磷灰石和锆石.

图2 大寺沟英云闪长岩脉野外产状(a)及显微结构照片(b)

3 分析方法

锆石分选在河北省区域地质矿产调查研究所实验室完成,其余分析测试工作在西北大学大陆动力学国家重点实验室完成.利用鄂式粗碎机和碳化钨钵体碎样机,将新鲜无蚀变的岩石样品破碎为200目以下粉末用于岩石主微量及稀土元素分析.主量元素分析采用碱熔玻璃片在RIX2100X荧光光谱仪上分析获得,测试过程采用国际标样BCR-2和GBM07105以及重复样监控测试质量,烧失量采用高温灼烧法获得.微量和稀土元素分析采用酸溶法在Agilient 7500a型电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)上完成,采用国际标样AVG-1、BCR-1和BHVO-1以及空白样进行监控.

锆石CL图像采集在FEI Quanta 400 FEG扫描电镜上完成,阴极荧光探头型号为Mono CL3+.LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素分析在Agilient 7500a型质谱仪和ComPex102 Excimer型激光器的联机上进行,激光束斑直径30 μm,以高纯He作为剥蚀物质的载气,测试过程用标准锆石91500、GJ-1和人工合成玻璃NIST 610进行质量监控.U-Pb年龄计算采用91500作为外部标准物质,元素含量计算以NIST 610作外标,Si作内标;数据处理采用GLITTER(Ver 4.0)程序,U-Pb谐和图绘制采用ISOPLOT程序(Ver 3.0)获得.

4 分析结果

4.1 锆石U-Pb年代学

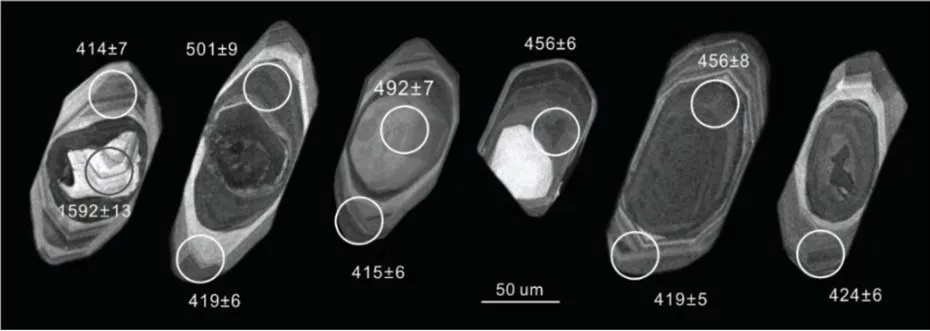

LA-ICP-MS锆石U-Pb定年分析结果与微量元素组成见表1和表2.大寺沟英云闪长岩(LY-2)中锆石为无色、透明的锥状或柱状晶体,长度介于80~200 μm,宽度为50~90 μm.在CL图像中(图3),多数锆石具有明显的核-边或者核-幔-边结构.其中核部发光性较好,可见典型的振荡环带;幔部发光较弱,无明显分带,显示变质锆石特征;边部具有明显的岩浆振荡环带结构,与花岗质岩石中锆石特征一致[42−43].

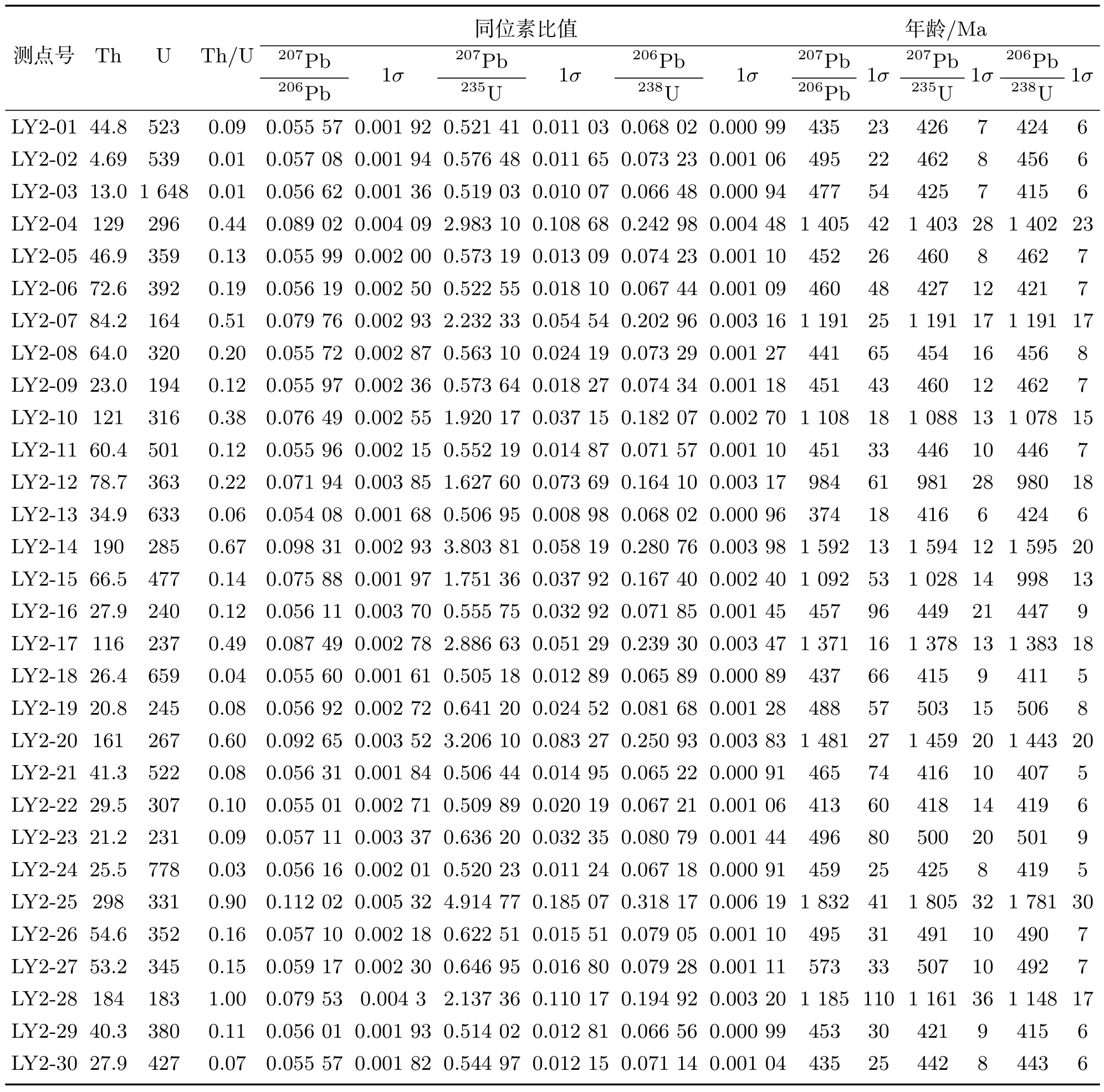

表1 英云闪长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果

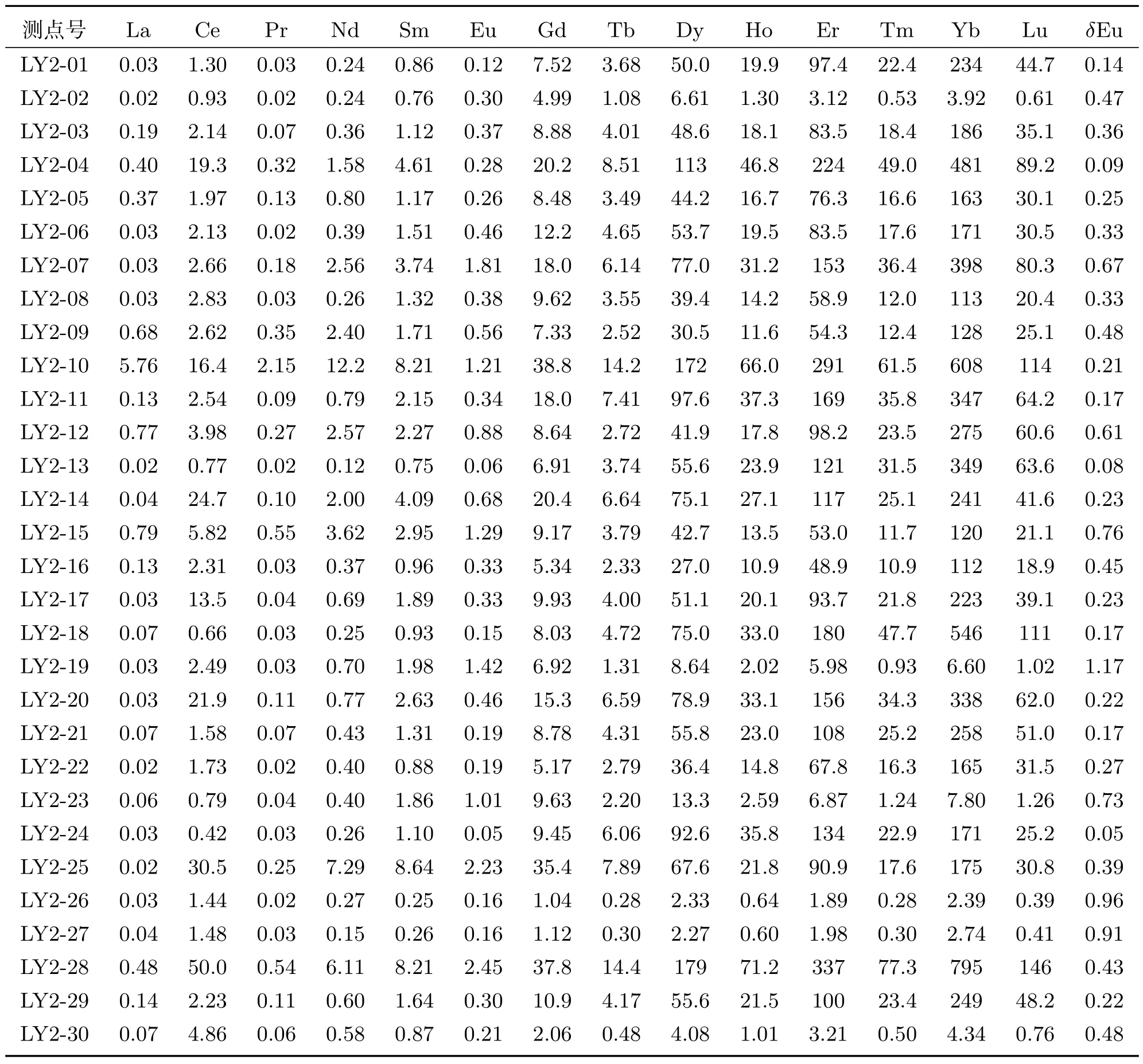

表2 英云闪长岩锆石微量元素(×10−6)分析结果

图3 英云闪长岩脉锆石CL图像

对该样品中21颗锆石进行了30个点的分析,根据测点年龄值可以将其分为4组.其中:第一组年龄由10个测点组成,年龄值变化于1 832~980 Ma之间(表1,图4a),测点位于具有清晰振荡环带结构的继承性岩浆核部(图3),Th/U比值为0.14~1.0,稀土元素配分曲线显示重稀土富集,具有明显Eu负异常和Ce正异常的岩浆型锆石特征(图4b).第二组年龄由4个206Pb/238U年龄介于506~490 Ma的测点组成,它们在U-Pb谐和图上形成一个明显的年龄集中区,加权平均值为496±7 Ma(MSWD=0.98),该组测点位于具有面状结构的锆石幔部或核部,Th/U比值介于0.08~0.16,重稀土配分曲线相对平坦(图4b),Eu负异常不明显或显示轻微Eu正异常(δEu=0.73~1.17),指示与石榴子石平衡共生而没有斜长石,具有榴辉岩相变质锆石特征.第三组年龄由7个测点组成,年龄值介于462~443 Ma,加权平均值为453±7 Ma(MSWD=1.3),对应微区弱发光,Th/U比值较低(Th/U=0.01~0.20),个别测点重稀土配分曲线平坦(图4b),Eu负异常较明显(δEu=0.47~0.48),表明锆石与石榴子石和斜长石平衡共生,具有变质锆石特征.第四组年龄由9个测点组成,206Pb/238U年龄变化于424~407 Ma,加权平均值为417±4 Ma(MSWD=1.11),对应测点均位于锆石边部,振荡环带明显,Th/U比值介于0.01~0.19,稀土元素配分曲线显示重稀土上扬且Eu负异常明显(δEu=0.04~0.36)的岩浆锆石特征(图4b).

图4 英云闪长岩锆石U-Pb谐和图(a)与球粒陨石标准化稀土元素配分图解(b)

4.2 岩石地球化学

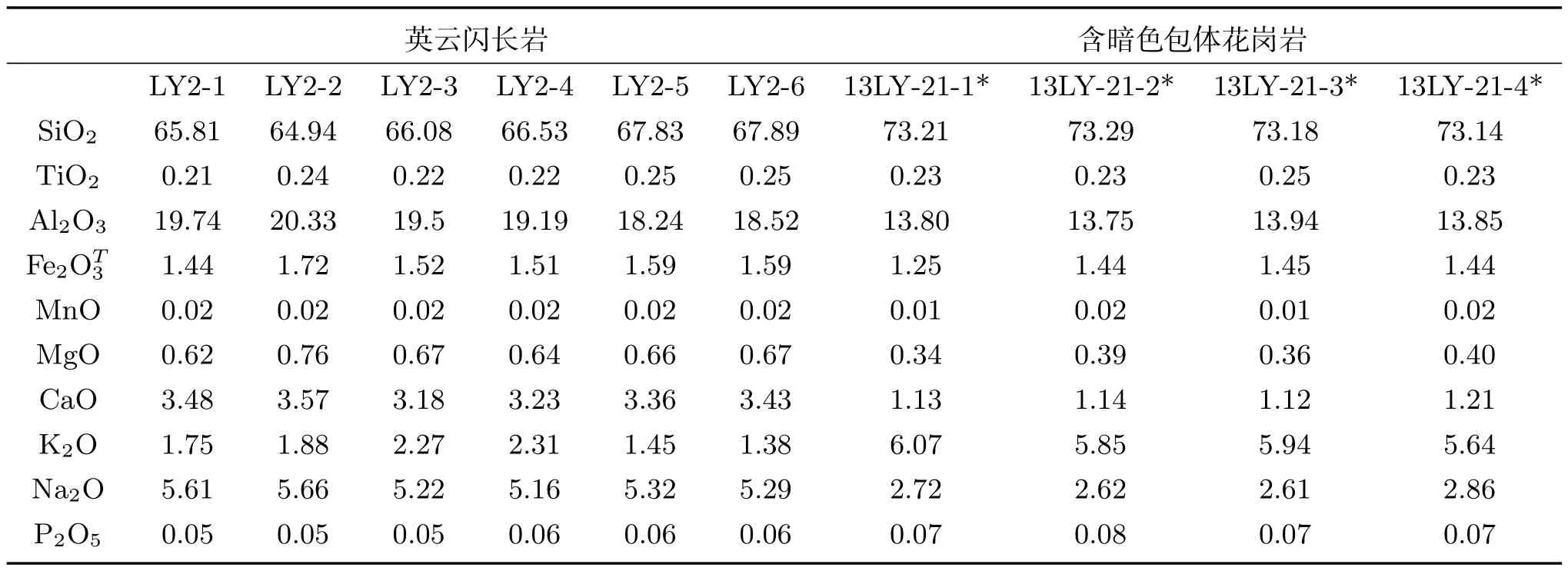

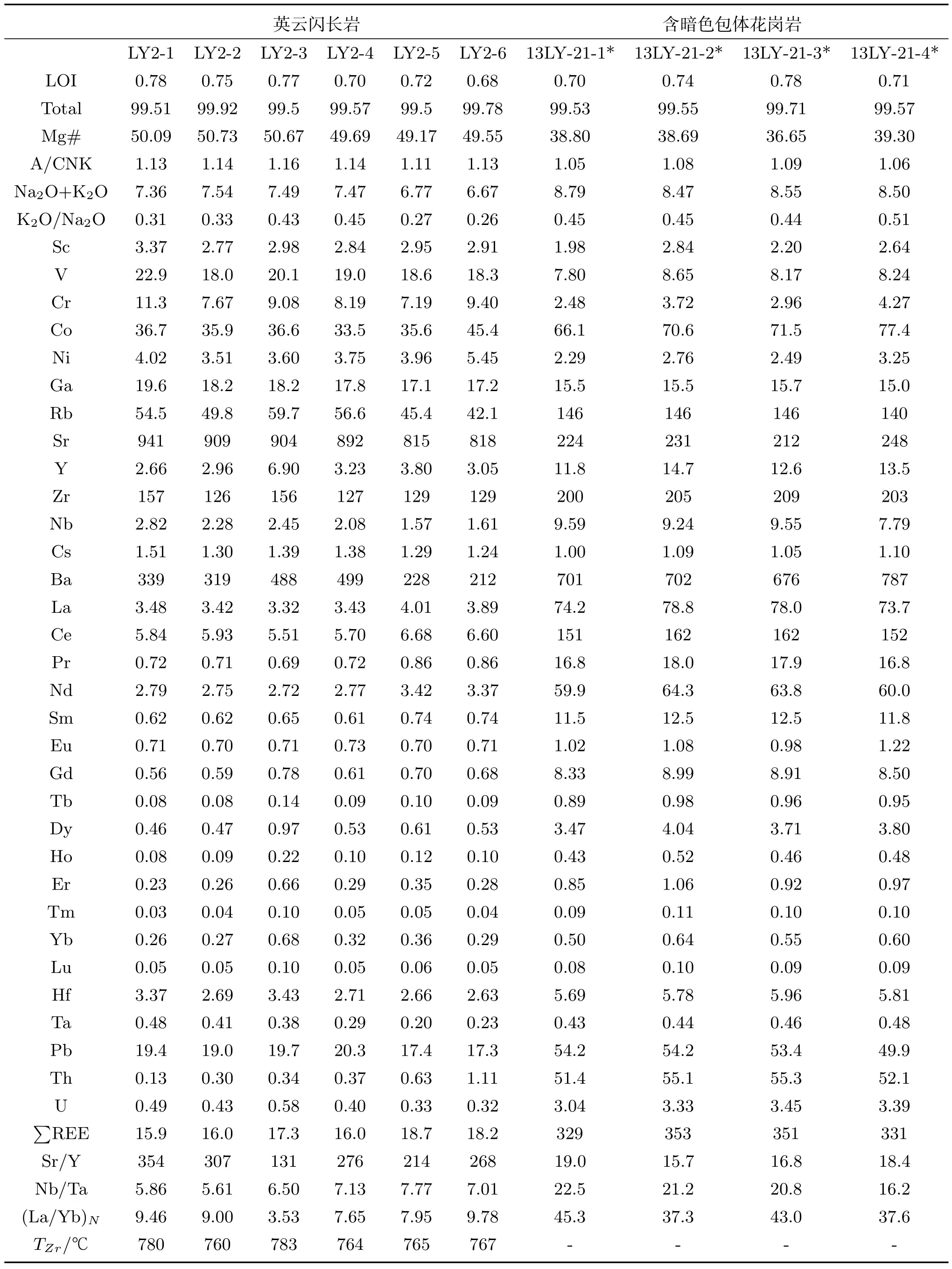

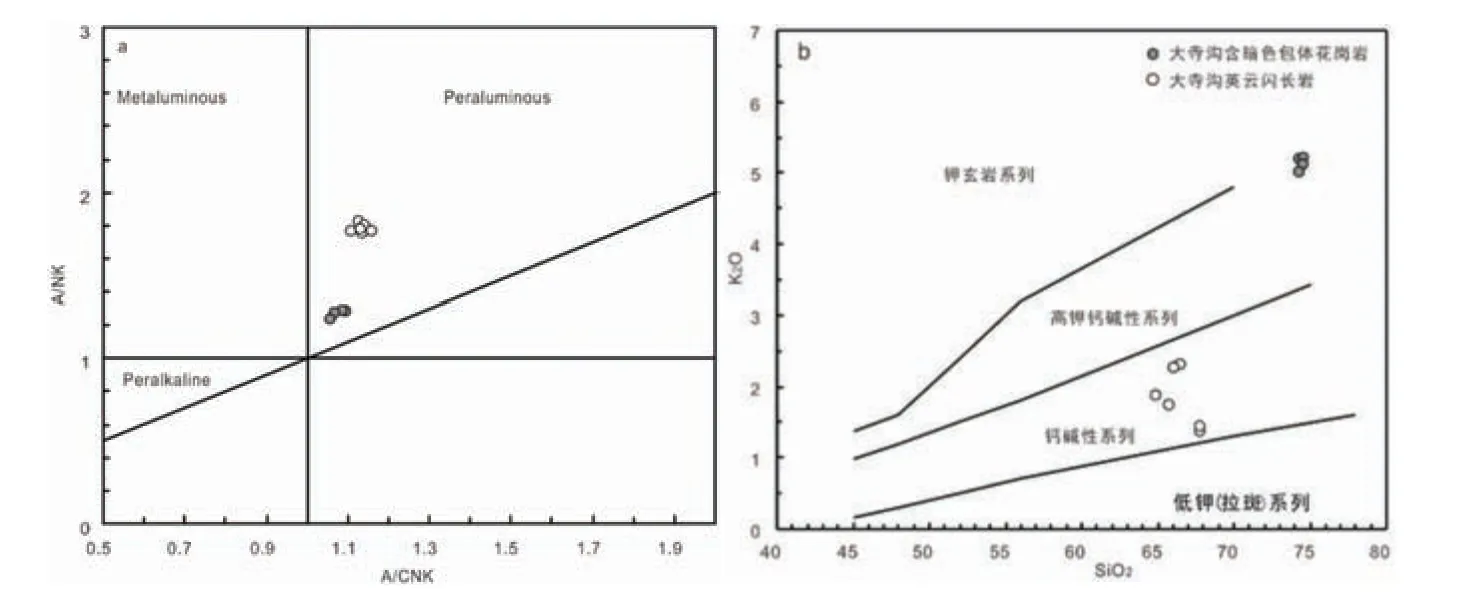

全岩主量及微量和稀土元素分析结果见表3.大寺沟英云闪长岩SiO2含量为64.94%~67.89%,高Al2O3,介于18.24%~20.33%,MgO和含量较低,分别为0.62%~0.76%和1.44%~1.72%,但Mg#值较高,介于49.2~50.7,富碱(Na2O+K2O=6.67%~7.54%),且相对富Na2O(5.16%~5.66%)、低K2O(1.38%~2.31%),Na2O/K2O比值介于2.23~3.83,CaO含量为3.18%~3.57%,A/CNK比值为1.11~1.16,属于过铝质钙碱性系列岩石(图5a,图5b),具有I型花岗岩特征(图6a,图6b).

表3 英云闪长岩全岩主量(wt%)及微量和稀土元素(×10−6)分析结果

续表3

图5 A/NK-A/CNK图(a)[44]与K2O-SiO2图(b)[45]

图6 英云闪长岩Zr-10000*Ga/Al(a)[46]和Na2O-K2O判别图(b)[47]

图7 球粒陨石标准化稀土元素配分图(a)与原始地幔标准化微量元素蛛网图(b)

图8 大寺沟英云闪长岩Sr/Y-Y图(a)[53]和(La/Yb)N -(Yb)N图(b)[54]

5 讨论

5.1 锆石成因及英云闪长质脉体的形成时代

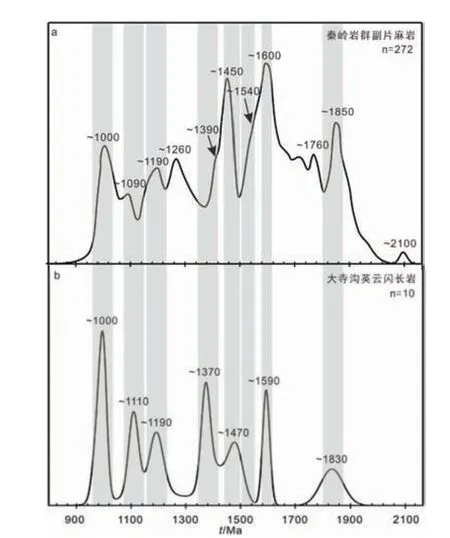

大寺沟英云闪长岩锆石内部结构和年龄组成复杂,但经过仔细对比分析发现,年龄较大的一组测点(1 832~980 Ma)对应锆石微区岩浆振荡环带清晰,显示重稀土明显富集型稀土配分曲线特征(图4b),具有明显的Eu负异常,均为岩浆成因,在年龄累积频率图中形成~1 830 Ma、~1 590 Ma、~1 470 Ma、~1 370 Ma、~1 190 Ma、~1 110 Ma和~1 000 Ma等多个年龄峰值,与秦岭岩群长英质片麻岩碎屑锆石年龄谱系特征一致(图9a,图9b),应该来源于秦岭岩群长英质片麻岩.其余测点在U-Pb谐和图上构成3个年龄集中区,加权平均年龄分别为496±7 Ma、453±7 Ma和417±4 Ma.加权平均值为496±7 Ma和453±7 Ma的两组年龄对应测点位于锆石核部或幔部,其中前者与区内超高压榴辉岩的峰期变质年龄一致,且显示了重稀土平坦、无负Eu异常的榴辉岩相变质锆石特征(图4b).后者与区内高压-超高压岩石~450 Ma的麻粒岩相退变质年龄一致,且部分测点显示出重稀土相对平坦,Eu负异常明显的麻粒岩相变质锆石稀土配分曲线特征(图4b).这两组继承锆石年龄的存在无疑表明本文研究的英云闪长质脉体应该是高压-超高压榴辉岩和秦岭岩群长英质片麻岩折返过程中部分熔融的结果.加权平均值为417±4 Ma的锆石测点位于具有明显的振荡环带的锆石边部(图3b),且都显示了重稀土相对富集、负Eu异常明显的岩浆成因锆石稀土配分曲线特征(图4b),应代表英云闪长岩脉体的结晶时代.

图9 秦岭岩群长英质片麻岩碎屑锆石U-Pb年龄频率图(a)与大寺沟英云闪长岩(b)继承锆石年龄对比

5.2 源区特征

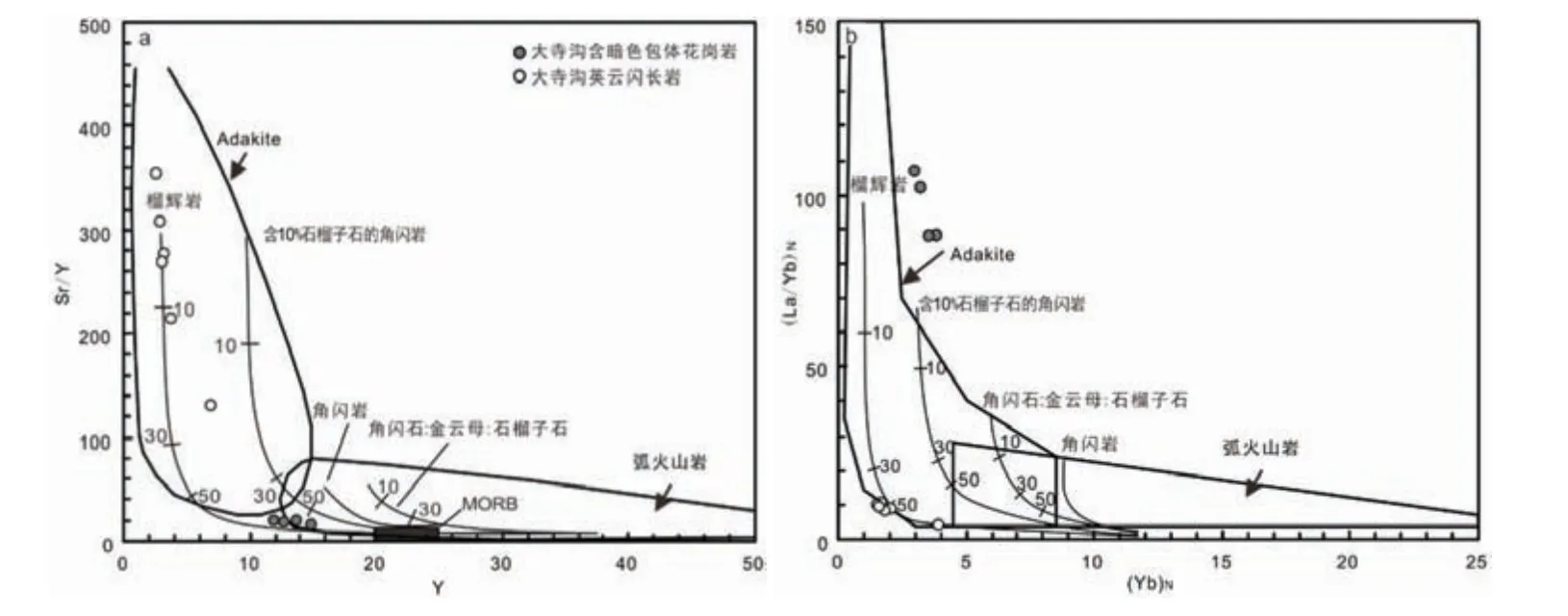

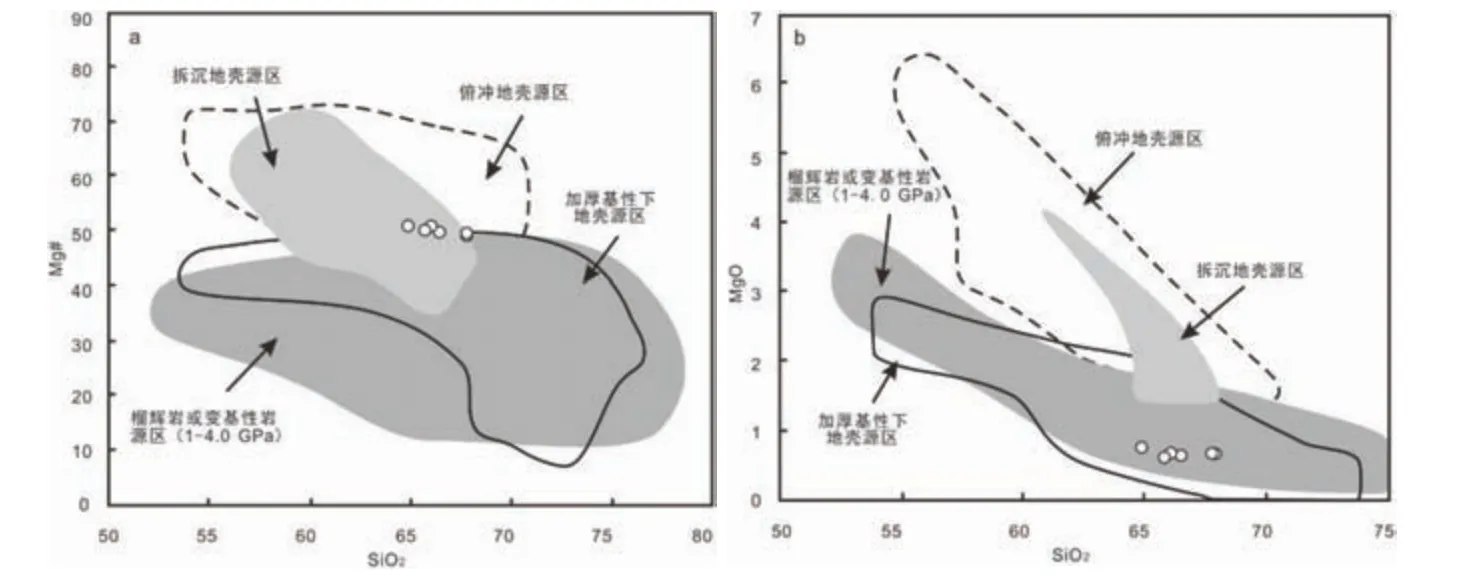

岩石化学组成上,英云闪长岩的SiO2含量为64.94%~67.89%,Al2O3含量较高(18.24%~20.33%),相对富Na2O(5.16%~5.66%)、低K2O(Na2O/K2O=2.23~3.83),属于钙碱性系列过铝质岩石,与由长英质片麻岩部分熔融产生的高钾钙碱性花岗质岩脉明显不同(图5b),在花岗岩类型判别图中落入I型花岗岩区域(图6).岩石的Sr含量较高(815×10−6~941×10−6),低Y(2.66×10−6~6.90×10−6)和Yb(0.26×10−6~0.68×10−6),具有埃达克质岩地球化学属性(图8).但是,与典型俯冲板片熔融成因埃达克岩相比,该岩石的Mg#值(49.2~50.7)以及Cr、Ni含量较低(分别为7.19×10−6~9.40×10−6和3.51×10−6~5.45×10−6),指示成岩熔体未经历与地幔橄榄岩的交代,基本可以排除其为俯冲大洋板片部分熔融的产物.在稀土元素配分图解中,英云闪长岩重稀土相对亏损,显示强烈的Eu正异常(图6a),在微量元素蛛网图中,岩石的Nb、Ta、Ti等高场强元素明显亏损(图7b),表明源区斜长石基本消失,石榴子石和金红石是重要的残留相.在SiO2-Mg#和SiO2-MgO判别图解中,样品点落入加厚基性下地壳源区与榴辉岩范围(图10).但考虑到脉体的形成年龄(417±4 Ma)远小于区域陆壳深俯冲超高压变质年龄(~500 Ma),而且在锆石的继承核中获得分别与区内高压-超高压岩石榴辉岩相峰期变质(500~490 Ma)和麻粒岩相退变质(470~450 Ma)时代一致的496±7 Ma和453±7 Ma两组继承锆石年龄,尤其是两者对应锆石微区分别显示出的榴辉岩相和麻粒岩相变质锆石的稀土元素特征(图3,图4b),表明该英云闪长岩脉很可能是高压-超高压变质榴辉岩部分熔融的产物.在Sr/Y-Y和(La/Yb)N-YbN图解中,样品点均较好地落在榴辉岩部分熔融曲线上(图8),也表明该岩石的形成与榴辉岩的部分熔融有关.

图10 英云闪长岩Mg#-SiO2图(a)和MgO-SiO2图(b)

通常认为,榴辉岩发生熔融形成的熔体成分主要与引发熔融的矿物类型相关,黝帘石和多硅白云母脱水熔融主要形成富K2O、Sr和LREE的过铝质-强过铝质(A/CNK=1.01~1.48)英云闪长-奥长花岗质熔体[57];绿辉石部分熔融则形成富CaO、Sr和LREE,高Mg#(>50)和Na2O/K2O比值,低Y和Yb的弱过铝质熔体(A/CNK=1.01~1.07)[50,58].大寺沟英云闪长岩高Na2O、CaO含量以及Na2O/K2O比值,Mg#值较高(49.2~50.7),Sr和LREE相对富集,Y和Yb含量较低,类似于榴辉岩中绿辉石熔融产生的长英质熔体,稀土元素和微量元素配分型式也与柴北缘锡铁山榴辉岩中绿辉石熔融形成的英云闪长质脉体相似(图7),表明主要是绿辉石发生了熔融.但也应该注意,该岩石Al2O3含量较高,A/CNK值超过1.1,与锡铁山英云闪长质脉体(K2O=0.18%~0.90%,Na2O/K2O=5.99~32.25)[50]相比,K2O含量偏高(1.38%~2.31%),Na2O/K2O比值较低(2.23~3.83,平均3.04),暗示部分熔融过程中应该有其它壳源组分的贡献.结合该岩石中大于1.0 Ga锆石具有与秦岭岩群长英质片麻岩碎屑锆石一致年龄峰值的事实(图9),表明长英质片麻岩也参与了岩石的形成.因此,本文认为大寺沟英云闪长岩脉是秦岭岩群长英质片麻岩和榴辉岩共同部分熔融的产物,且以榴辉岩的熔融为主.

5.3 构造指示意义

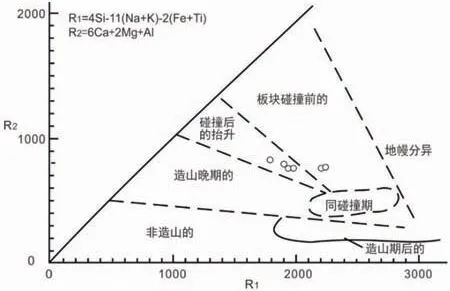

秦岭岩群中出露了大量早古生代高压-超高压变质岩石[6,8−14],它们在空间上呈面状分布,构成一条变质混杂岩带(图1).近年来的研究证实,尽管现有研究得到这些岩石的俯冲深度和折返过程稍有差异,但均记录了顺时针P -T -t演化轨迹[15],具有近乎一致的~500 Ma峰期变质年龄[8−14],且普遍记录了470~450 Ma和420~400 Ma两期退变质年龄信息,尤其是部分退变质年龄与~500 Ma峰期变质年龄来自同一颗锆石的不同微区[13−14,16],而且对应锆石微区分别保留了麻粒岩相、角闪岩相特征矿物包裹体[9,20],指示高压-超高压岩石在~500 Ma的峰期变质后连续叠加了两期退变质改造,对应于两次折返抬升过程[4,15].大寺沟英云闪长岩脉的形成时代(417±4 Ma)明显晚于区内超高压岩石峰期变质的时代,而与区域高压-超高压岩石角闪岩相退变质年龄一致,与秦岭岩群榴辉岩相变质和麻粒岩相叠加变质年龄一致的榴辉岩相和麻粒岩相继承锆石的获得,更是表明丹凤大寺沟超高压变质地体中英云闪长质脉体应该是秦岭岩群长英质片麻岩和榴辉岩在折返过程中部分熔融的产物,为秦岭岩群混合岩化作用发生在俯冲板片的折返过程提供了新的证据.而且,该岩石未见任何变质变形,形成于非挤压的伸展背景,在构造环境判别图解中主体落入碰撞后抬升花岗岩范围(图11),表明此时区内的挤压汇聚作用已经基本结束,之后也再未遭受明显的区域变质变形,处于相对稳定的构造演化阶段.

图11 英云闪长岩R1-R2构造环境判别图[59]

前人对大寺沟含暗色包体花岗岩脉的研究发现,该岩脉具有高SiO2和K2O,富Th和U,轻稀土明显富集,重稀土相对亏损((La/Yb)N=37.3~45.3),显示与石榴子石平衡共生的熔体特征,结合暗色包体中石榴子石的核部成分与围岩超高压变质片麻岩中石榴子石的成分完全一致,且脉体形成时代(420±2 Ma)明显晚于超高压变质峰期时代,从而提出它们是经历高压-超高压变质的秦岭岩群长英质片麻岩在~420 Ma的退变质阶段发生部分熔融的产物[19].本文研究的英云闪长岩脉形成年龄(417±4 Ma)与含暗色包体的花岗质脉体相近,但其成分特征则指示有更多榴辉岩参与了部分熔融过程.此外,根据岩石的主量元素和Zr含量对其进行了全岩锆饱和温度计算[60],得到英云闪长岩的锆饱和温度为760~783 ℃,明显高于含暗色包体花岗岩脉体(628~751 ℃)[19]和区内高压-超高压岩石的角闪岩相退变质温度(696±56 ℃)[12],而与幔源岩浆底侵或经历壳幔岩浆混合形成的I型花岗岩温度相近(750~820 ℃)[61−62],暗示幔源高温岩浆活动很可能在英云闪长岩岩浆形成过程中发挥了重要作用.事实上,现有研究已在丹凤岩群资峪、拉鸡庙(图1)一带发现了430~420 Ma的镁铁质岩石[17,63],它们是北秦岭地区存在~420 Ma幔源岩浆活动的重要证据.深俯冲板片的断离导致区域构造由挤压向伸展转化和俯冲板片的折返,同时引发幔源岩浆的底侵,是大寺沟英云闪长岩脉体形成的主要机制.由于俯冲-深俯冲板片在折返过程中局部参与熔融的岩石类型(片麻岩或榴辉岩)和熔融温度、深度的不同,导致同时代的混合岩化熔体在化学组成上存在显著差异.

6 结论

本文对秦岭岩群东段丹凤大寺沟英云闪长岩进行了锆石U-Pb年代学与岩石地球化学分析.结果表明:

(1)大寺沟英云闪长岩脉体形成于417±4 Ma,锆石中存在大量秦岭岩群高压-超高压变质榴辉岩和围岩长英质片麻岩的继承锆石.

(2)脉体具有埃达克质岩的地球化学特征,富Na2O和CaO,Na2O/K2O比值和Mg#值较高,相对富Sr和LREE,低Y和Yb,主要由榴辉岩中的绿辉石熔融形成;较高的A/CNK值、K2O含量以及大于1.0 Ga锆石年龄峰值与秦岭岩群长英质片麻岩碎屑锆石一致的事实,指示长英质片麻岩也参与了岩石的形成.

(3)大寺沟英云闪长岩脉是秦岭岩群高压-超高压榴辉岩和长英质片麻岩在折返过程中部分熔融的产物,碰撞后伸展背景下幔源岩浆的活动提供了部分热源.