面对奥密克戎我们可以做什么

人类面对新冠病毒已经进入第三个年头,一直以来我国所实施的“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针,以最小成本取得了最大成效。

目前新冠奥密克戎变异毒株已经成为全球流行的主要变异株。今年1月以来,我国多地发生了由奥密克戎变异株引起的本土疫情。

与去年同期相比,无论是从疫情发生的地区还是确诊人数来看,我国新冠疫情进入了一个高频散发的阶段。

在今年全国“两会”期间特别推出的在线视频访谈节目中,相关专家就阻击奥密克戎相关话题展开了讨论。

全国政协委员、复旦大学上海医学院副院长吴凡,香港大学李嘉诚医学院生物化学系教授、病毒学专家金冬雁,全球健康药物研发中心主任、清华大学药学院院长丁胜分别从流行病学、病毒学以及药物研发角度谈谈如何打赢阻击奥密克戎这场战役。以下为专家对话:

从目前已经掌握的情况来看,奥密克戎变异株的传染性和致病性如何?阻击奥密克戎我们要做哪些准备工作?

金冬雁:奥密克戎有两个很重要的特点,第一个就是它的传染性非常强。举个例子来讲,香港现在疫情严重,其实就是从一个发生在防疫酒店里面的事故导致了这么大的疫情。源头是一位巴基斯坦妇女回到香港,在防疫酒店里不幸感染,之后在家里传染给丈夫。她的丈夫又传染给了一位清洁工,清洁工作为超级传播者,由此展开了本轮疫情的一大超级传播链。这次疫情源头的情况其实我们一直紧盯着,但没能阻止病例扩散。

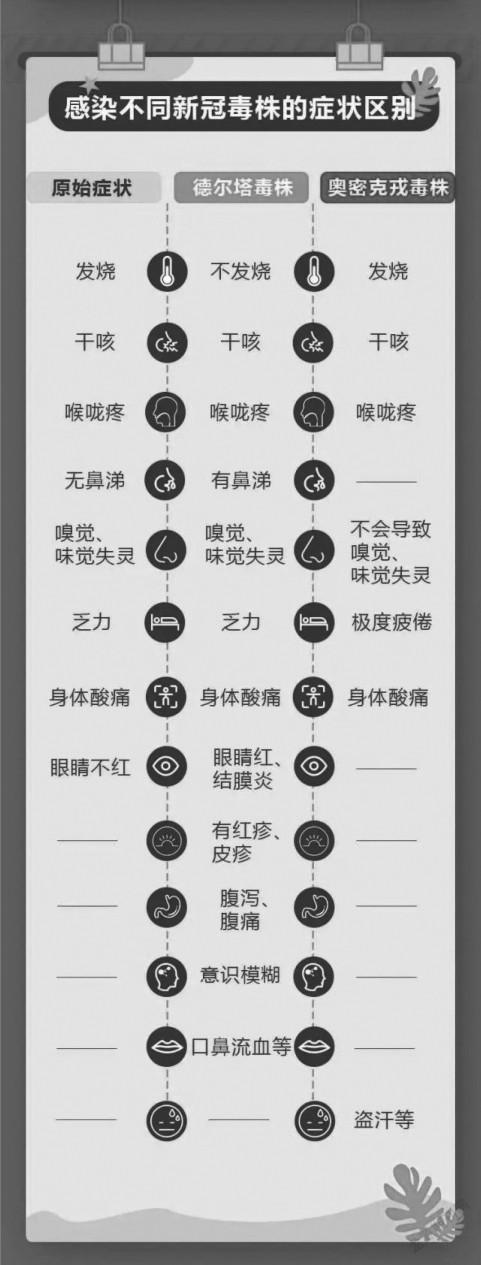

现在香港流行的毒株是奥密克戎亚变体BA.2毒株,它的传染性非常强,是原来武汉毒株的10倍以上,但是致病性比德尔塔、阿尔法等等变异毒株都大大减弱。

结合这次香港的疫情来说,还有一个重要的特点,因为打了疫苗大部分人体内有了抗体,他们病程是跟原来我们看到的完全不一样。

大量的无症和轻症,是此次香港疫情一个非常显著的特点。这样意味着感染者传染性强的窗口期非常短,两到三天隔离就好了,如果隔离太长时间就浪费了资源。

所以各个地方一定要根据奥密克戎特别是BA.2毒株的特点来制定和执行防控策略,这样才能够收到最好的效果。

吴凡:奥密克戎有个最大特点就是传播快,所以第一个就是把入境的这一关卡住,国门守住。

第二个就是医院发热门诊,作为监测发现病毒的网络,无论是主动监测还是被动监测的网络都要十分的灵敏。有这两张网再加上老百姓个人的意识和觉悟,采取好防护措施,我们认为是能够比较有效地防控住奥密克戎的。

奥密克戎传播快带来的第二个问题,就是防控当中是要特别注重一些风险点。

第一个风险点,就是随着入境人员增加,入境隔离酒店就会增加,隔离酒店是一个重要的风险点。医院是有医疗专业人员在做消毒隔离,包括院感防控。但是在短时间里开了大量的隔离酒店,那么隔离酒店就会成为一个薄弱环节或者风险点。所以我们最近是加大力度夯实隔离酒店的防控力度。

第二个风险点,就是病毒不是从本地入境口岸进来的,而是从全国其他口岸进来,通过人群传播,尤其是有更多的轻症和无症状的人传播,那么就要加大发现检测的力度,快速发现病毒。

第三个风险点,是高危群体比如说医务人员、海关的搬运工,等等,他们本身就在风险岗位上,有很多的机会被感染。这些人群的闭环管理和周期性主动发现成为我们目前在“动态清零”政策下的重要举措。

所以应对奥密克戎,有什么特别的招吗?没有。难吗?也特别难。容易吗?其实也很容易,就是这些招儿。

最难的一点是切实落实四方责任,个人、企业、地区、政府每一个环节都把自己的事情做好。每周七天,每天24小时,都能够不折不扣地落实到位,这才是核心,但这个恰恰又是最难的。

面对奥密克戎变异株接种新冠疫苗仍然发生突破感染的情况时有发生,应该如何应对?

金冬雁:防控奥密克戎特别是BA.2毒株,一定要打加强针。我们的数据都非常清楚地表明,不管是mRNA疫苗还是灭活疫苗,两针是不足以保护奥密克戎的感染,对重症的保护效果也是大大降低。所以一定要打加强针,加强针采取序贯策略的保护效果是大大提升的,所以这一点是非常重要的。

打过疫苗的这些人里面,仍然会发生突破性感染。但近期内打过加强针人里面突破性感染绝对是少的。现在发生突破性感染的都是没打过三针,打过两针很长时间了,这部分人里面会发生突破性感染。

但是即使他们发生了突破性感染,他们体内的抗体将会在很短的时间内就产生,把原来产生抗体五天的时间提前到两三天。他们体内会制造出一种非常强的“特效药”来针对病毒作战,这样受感染者的传染性也是大大降低的。

丁胜:当前的疫苗免疫對于奥密克戎毒株为什么没有达到大家期待的预防感染的有效性,奥密克戎本身是传染性非常强的毒株,是一个主要的原因。

打完新冠疫苗的第一针或者第二针之后,随着时间推移的后期人体内新冠病毒中和抗体等免疫水平实际上是处于一个下降的趋势,在一段时间之后疫苗的免疫效果就没有那么强,这可能也是一个因素。

第三个原因奥密克戎毒株确实有这个相当强的免疫逃逸能力,也就是因为新冠病毒的表面抗原和中和抗体结合的很多部位产生了突变。这些突变就会形成免疫逃逸。

所以对于当前而言,其实打加强针特别是不同种的加强针还是有相当好的效果。所以这个肯定是当前需要去落实执行的一方面。

个人防疫“细节”别忽视

虽然疫情防控相关知识大家并不陌生,但在生活中,却常常会冒出一些不经意的“小差池”。

核酸检测时不要玩手机。 排队过程中,尽量少玩手机,避免手机不断暴露在不确定的空气环境中,容易把可能的病毒等有害物揣回兜里带回家,造成二次传播。

检测前,记得带身份证、户口簿等有效证件,有序分时段前往;为了避免影响采样结果,采样前半小时,不要喝水及饮料,不要吸烟、饮酒,不要咀嚼口香糖;开始检查前,不做清嗓、咳痰动作,减少吞咽动作;全程正确佩戴口罩,检测前取下口罩,检测后立即戴好;听从工作人员安排,有序排队,不要扎堆,守好“一米线”。

在采样时,尽量保持身体与采样人员之间的距离。部分受测人员会因为咽部不适而产生咳嗽,飞沫会溅到采样台,所以不要将随身携带的物品放置在采样台上,也不要身体接触采样台,以免发生污染。采集口咽拭子时,尽量放松,头后仰、深呼吸,嘴巴张大。做鼻咽拭子采样时,若出现鼻部刺激感,打喷嚏,应用纸巾或手肘遮挡。

采集后,要立即离开采集地点,不要逗留。避免在采集点周围吐痰、呕吐。核酸检测前后都要注意手部卫生,可使用免洗消毒液等擦拭双手。尽量不乘坐公共交通工具。

幼儿家长错峰接送不聚集

接送孩子时,家长应根据幼儿所在年级入园、离园的时间错峰接送,减少人员聚集。与其他家长和幼儿保持一米以上距离,接送过程有序排队。家长和小朋友在来园、离园的路上必须全程佩戴好口罩。家长应教会孩子正确佩戴口罩,确保口鼻处无缝隙。

家长在家做好家庭健康自测,每天给孩子测量一次体温,保证孩子身体无异常的情况下才可出门上学。如果幼儿在家出现发热、咳嗽、腹泻等不舒服的情况,一定要和孩子班主任汇报病情并立即前往医院就诊,坚决不带病上学。

在疫情尚未结束前,家长朋友尽量不要带孩子进入相对密闭的室内场所(如商场、超市)玩耍。

当然,家长要以身示范,与孩子一起做好各项防疫措施,如勤洗手、多通风、用公筷、打疫苗等,帮助孩子养成健康的行为习惯。出门在外,家长可提前准备免洗手消毒液或用75%的酒精擦拭手部进行消毒。外出游玩时,尽量避免乘坐公交、地铁等公共交通工具。

酒店防控“细节为要”

酒店住宿,在人们的出行生活中占据了很重要的一部分。

酒店工作人员疫苗接种做到应接尽接,实行“绿码”上岗制。工作期间全程佩戴口罩,每日监测工作人员健康状况。对进入宾馆的各类人员进行体温检测,核验健康码和行程卡,体温和健康码正常者方可进入,进入室内的各类人员都需全程佩戴口罩。

坚持“非必须,不开会”的原则,尽量减少或避免举办大型会议,如必须开会建议召开视频或电话会议。现场会议应控制参会人数,优先选择能够开窗通风的会议室,座位的摆放尽量增加间距。会议举办场所尽量减少公共用品的使用,建议参会人员自带杯具。

参会人员实行“绿码”参会制,不得带病参会。会议举办方应登记当次会议所有与会人员联系信息,以便必要时开展追踪监测。做好电梯、公共卫生间等公用设备设施和门把手等高频接触物体表面的清洁消毒。公共卫生间配备足够的洗手液,建议在大堂、电梯口、前台等处配备速干手消毒剂或感应式手消毒设备。

酒店应制订应急工作预案,设置应急处置区域,加强人员健康培训。当出现新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者时,应在疾病预防控制机构的指导下对场所进行终末消毒,对空调通风系统进行清洗和消毒处理,配合做好流调工作。

自测试剂盒来了! 如何操作? 自测阳性怎么办?

近日,五款新冠抗原自测产品正式上市。此前,国家卫健委发布通知,表示决定在核酸检测基础上,增加抗原检测作为补充,并组织制订了《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》。

哪些人可以自测?如何自测?自测结果能取代核酸结果吗?在哪能买自测试剂?

哪些人可以自测?

方案规定了三类抗原检测的适用人群:到基层医疗卫生机构就诊,伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员;隔离观察人员,包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员;有抗原自我检测需求的社区居民。

在哪能买自测试剂?

方案指出,社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测。隔离观察人员由组织隔离观察的管理部门(如社区、村镇、隔离点等)负责抗原检测试剂的采购、发放、管理等相关工作。

自测有哪些注意事项?

为确保采样检测质量,居民须认真阅读说明书,按照规定的要求和流程,规范地进行采样、加样、结果判读等操作:用卫生纸擤去鼻涕,拆开鼻拭子外包装,避免手部接触拭子头;头部微仰,一手执拭子尾部贴一侧鼻孔进入,沿下鼻道的底部向后缓缓深入1-1.5厘米后,贴鼻腔旋转至少4圈(停留时间不少于15秒),随后使用同一拭子对另一鼻腔重复相同操作;采集样本后的鼻拭子按说明书进行检测。

一旦抗原检测阳性,不论是否有呼吸道、发热等症状,居民都应立即向所在社区(村镇)报告,由社区(村镇)联系急救中心,按照相关工作指南,将居民转运至医疗机构进行核酸检测。

自测结果能取代核酸结果吗?

不能,核酸检测依然是新冠病毒感染的确诊依据。

试行方案中的《新冠病毒抗原自测基本要求及流程》强调,抗原检测一般用于急性感染期,即疑似人群出现症状7天之内的样本检测。疑似人群抗原阳性及阴性结果均应当进行进一步的核酸检测,阳性结果可用于对疑似人群的早期分流和快速管理,但不能作为新冠病毒感染的确诊依据。

(本文综合新华网、澎湃新闻、湖北日报)

相关链接

“抗病毒”口罩靠谱吗?

部分医疗器械生产企业宣称“抗菌抗病毒口罩”等功能性产品开发。相关产品如何进行有效验证、能否达到宣称功能等相關问题引发了行业讨论和社会关注。

“抗菌抗病毒口罩”的现状。目前市面上出现宣称“抗菌抗病毒”非医用口罩,一般通过共混、喷涂等方式添加各类抗菌剂,主要添加物包括纳米二氧化钛、纳米银、季铵盐、铜离子、氧化铜、中药提取物等。

这种口罩有用吗?

过滤原理。有研究表明,不同类型抗菌剂以及不同添加工艺可能对熔喷布的静电吸附效果会产生一定负面效果,导致其过滤效果衰减或过早衰减,需要进一步验证。

常用的抑菌、抗菌评价方法。常规“抗菌/抑菌”评价方法并不适用于口罩产品。对于“抗病毒”研究,目前尚没有明确的适用于该类产品的“抗病毒”定义、科学的评价方法和公认的判定准则,相关研究还比较薄弱。

产品临床有效性。目前尚没有临床数据表明该类产品可降低感染率或者“降低二次感染风险”,实际临床条件下应用的有效性还需要进一步研究。

国家药监局器械审评中心指出,目前,该类口罩产品在临床有效性没有得到充分验证前提下,添加抗菌剂引入新的风险,在医疗器械的上市前评价时,该类产品持续、长期使用的风险受益比不足,尚不具备显著的临床意义,产品有效性、安全性还需要进行更加系统深入的研究。(任敏)