『九零后』夫妻的『活化石』手艺

刘伟光

大明湖南岸,鸟语花香,林荫匆匆,一座红砖老建筑在其中显得格外雅致,颇具文化气息,这正是久负盛名的“奎虚书藏”,原为山东省图书馆藏书楼。据历史记载,清代时期济南曾有近三十间刻书房分布于此,足以见得此区域浓厚的历史文化底蕴。

走上“奎虚书藏”二楼,穿过一段柚木色装饰却极富年代感的走廊,一间雕版印刷工作室深藏于此。“90后”夫妻李振豪、王鑫鑫与山东省图书馆合作开设的“皇华馆”,至今已经有八年时间。

雕版印刷是我国最早出现的印刷形式,凝聚着中国造纸术、制墨术、雕刻术、摹拓术等多种优秀的中国传统工艺,在印刷史上有“活化石”之称。2006年,雕版印刷技艺被国务院列入第一批国家级非物质遗产名录; 2009年,又正式入选《世界人类非物质文化遗产代表作名录》。随着国家对其不可替代价值的重视,雕版印刷也得到了越来越多人关注。

世间万事没有无缘无故的偶然性,对于所选择的行业更是如此。对于李振豪来说,从事雕版印刷,是内心的指引,也是被雕版文化的魅力所吸引。李振豪在家排行老三,因为家庭环境,他从小能接触到不少旧医书,虽然看不懂,但是对书里所散发出的古旧气息莫名喜欢。尤其在其长兄进入山东文献研究领域后,他经常跟着倒腾古书籍,顺理成章地对古书修复产生了兴趣。时间久了,李振豪渐渐好奇古书是怎么印刷出来的,一种无形的力量在吸引着他继续深入。

开始时,李振豪根本找不到雕版印刷的师傅,觉得先学雕刻也可以,就跑去聊城学习雕刻年画。那段岁月,他竟用刻年画的方法,一个字一个字地刻出十几块板装,订成一册《郑康成集》。2013年,李振豪又到扬州拜师学艺,其间拜访雕版印刷“杭集刻字坊”第三代传人陈义时,两人常常一聊就是一整天:楷书、行书、隶书怎么刻;草书飘逸的感觉怎么表现;如何通过刀锋看笔锋,又如何按照书法的规律走刀……

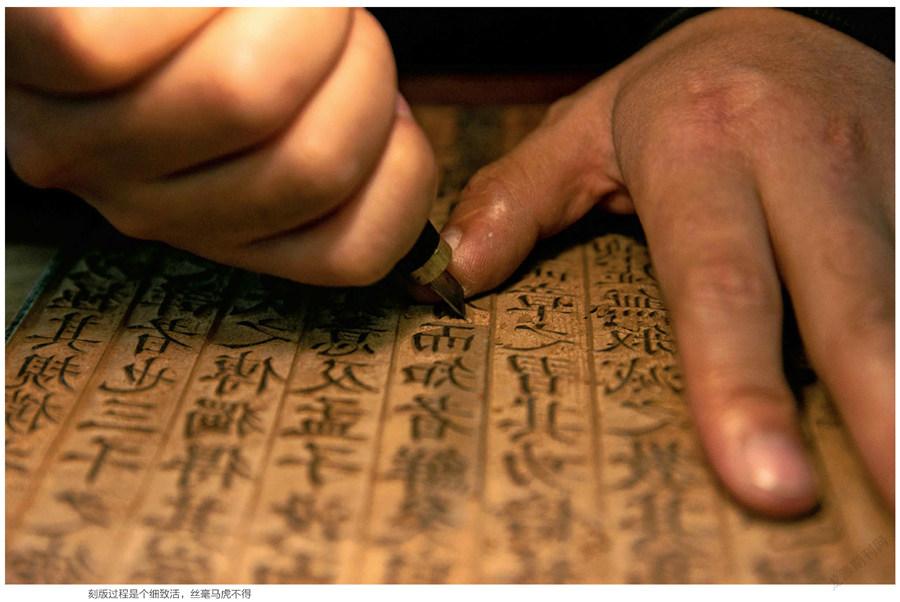

当兴趣变为一种职业时,李振豪需要面临相当大的考验。他说:“首先要忍受长时间久坐的枯燥,一刻就是一天,肯定头昏眼花,但是随着时间的推移,你会慢慢将自己的性子磨得没有了棱角,这是一个坚持的过程,也是一个养心的过程,若心沉不下来,很难把作品刻得很完美。”也正是这种执着钻研的劲儿,打动了他的爱人王鑫鑫。李振豪有时开玩笑说,自己的爱情是用刻刀一点点刻出来的。

雕版印刷看似只是刻刻板,印刷几下,用线订书,感觉不是什么复杂的事情,其实整个环节相当繁琐,拥有其自身完整的行業生态链,若用一句话来概括就是:如何从一棵树变成一本书。李振豪对木料的选择十分考究,自从事这个行业至今,他已经将老家方圆百里的老梨树悉数收购。为了能使上浆环节所需要的浆糊更天然,王鑫鑫都是亲自制作,不添加半点防腐剂;对于所用墨汁李振豪也是自己研究熬制……夫妇二人为了能用上自己制作的手工纸,不惜在老家承包50亩林场种植青檀树等树种。

近几年,李振豪夫妇二人成为山东大学中华传统文化研究与体验基地课程合作教师,使雕版印刷走进大学课堂。疫情之前,每到周末,夫妻二人还为小学生开设雕版印刷公益课,让越来越多的孩子真正了解这门优秀的传统文化。李振豪说:“保护这些传统工艺,使其能更好地传承,很重要一点就是让更多人认识到它的独特魅力,在其基础上进行一定的创新,在延续原有艺术风格的基础上,辅之更多更好的现代元素,以便更好地适应现代人的价值取向。”

一块块刻版,一幅幅雕版印刷品,一部部装订好的古样书……这一切无不在展示着他们独特的精神世界,也正是凭借那种坚忍不拔的韧劲和甘于寂寞的恒心才能创造出如此丰富的天地。