基于浅层地震勘探与钻孔联合地质剖面探测的苏北盆地倪湖庄-七里墩断裂研究1

刘旭东 张世民 晏云翔 李林元 计昊旻 赵俊香

1)应急管理部国家自然灾害防治研究院, 北京 100085

2)中煤科工集团西安研究院有限公司, 西安 710077

3)中国地震局地质研究所, 北京 100029

引言

我国地震灾害主要发生在内陆地区,而地震灾害严重的城镇地区大部分坐落于平原区或盆地区。为科学地减轻地震灾害,首先需查明平原区隐伏活动断裂。

与出露地表的活动断裂相比,对隐伏活动断裂的探测一直是活动构造研究的难点和重点之一。20 世纪90 年代起,有关学者开始利用浅层地震勘探、钻孔联合地质剖面和地层测年等技术综合研究隐伏断裂的第四纪活动性。向宏发等(1993)采用浅层地震CDP 叠加剖面法、浅层地质雷达探测及钻探、槽探等多种手段,对夏垫断裂和南口-孙河断裂进行了系统的探测研究。徐锡伟等(2000)定量研究隐伏断裂的活动特征及古地震序列,通过对夏垫断裂上、下盘2 个钻孔地层剖面年代学的测定和岩性的分析与对比,定量恢复了距今26 ka 以来断裂上、下盘的差异沉积历史和垂直错动过程。向宏发等(2000)采用化探定位、浅层地震勘探、钻探地质剖面和新地层测年等综合研究,确定了聊城-兰考断裂的准确位置、第四纪各时段位错量。至21 世纪初,逐步形成了隐伏活断层探测系统方法和技术,包括地质地貌、地球化学和地球物理方面的多种探测方法(方盛明等,2002;邓起东,2002;刘保金等,2002;潘纪顺等,2002;邓起东等,2003),同时对隐伏活动断层探测中遇到的问题进行了初步讨论(向宏发,2003)。从21 世纪初至今,城市活动断裂探测工作在全国各地逐步开展。以首都圈为例,开展探测的隐伏活动断裂包括顺义-良乡断裂(张世民等,2005)、南口-孙河断裂(张世民等,2007;张磊等,2014)、东北旺-小汤山断裂(何仲太等,2009)、夏垫断裂(刘保金等,2011;杨晓平等,2012)、黄庄-高丽营断裂(张晓亮等,2016)、大兴断裂等(何付兵等,2020)。通过探测工作提出了新方法和新技术,如利用层序地层学进行钻孔第四系地层对比(张世民等,2007)、组合浅层地震勘探(柴炽章等,2006;顾勤平等,2013,2015)、钻孔联合地质剖面对折定位法(雷启云等,2011)、基于浅层地震剖面解译断层上断点等(王银等,2015)。经多年的工作积累,逐渐形成了组合浅层地震勘探、小孔距钻孔联合地质剖面探测与多种第四纪年代测试的成熟技术体系。

本研究基于江苏省淮安市活动断层探测与地震危险性评价项目,研究区位于苏北盆地北部。在项目实施过程中,控制性浅层地震勘探工作成果显示,研究区内无锡-宿迁断裂及洪泽-沟墩断裂上断点埋深为210~363 m,淮阴-响水断裂浅层地震勘探剖面上断点埋深90~140 m,上述3 条断裂的上断点均位于第四系底界(埋深80 m)以下,为前第四纪断裂;新发现的倪湖庄-七里墩断裂上断点埋深47~78 m,进入第四系中部,是研究区内活动时代最新的断裂,且切断了上述3 条区域性断裂。倪湖庄-七里墩断裂位于区内淮安市中心繁华地段,断裂的精确定位和晚第四纪活动性鉴定可为城市防震减灾规划提供重要依据。本文在区域地质构造与第四系地层分析的基础上,通过浅层地震勘探对倪湖庄-七里墩断裂进行定位,并利用钻孔联合地质剖面探测与第四纪测年技术对断层的活动性进行鉴定。

1 研究区地质背景

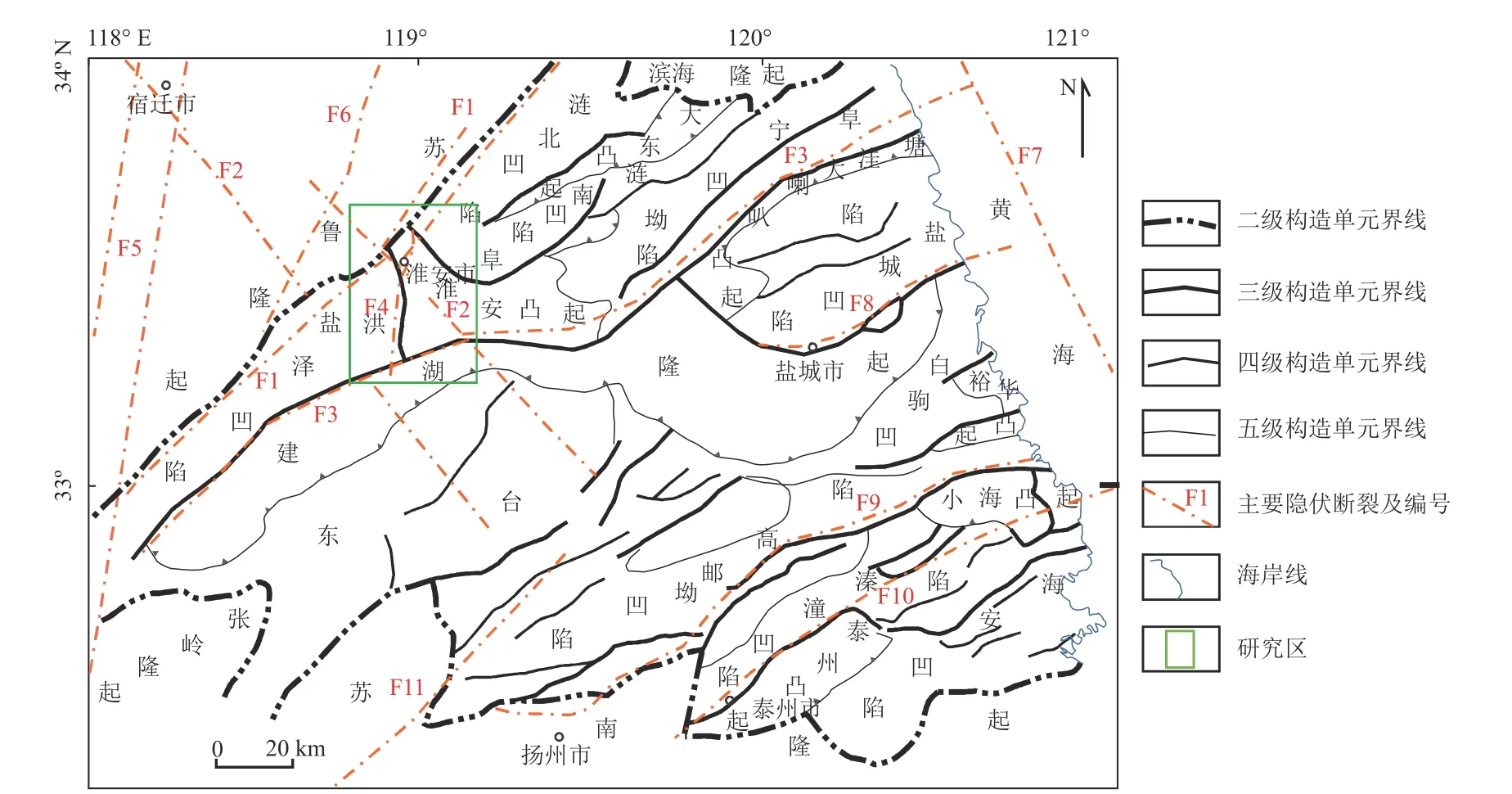

研究区在新构造上位于苏鲁隆起与苏北坳陷过渡带(陈伟等,2020),如图1 所示,新生代以来主要表现为断块差异升降运动。受北东向淮阴-响水断裂、洪泽-沟墩断裂与北西向无锡-宿迁断裂等断裂活动的控制,新构造分区表现为北东向成带、北西向分段的格局(图1)。研究区主体为淮安凸起,并涉及洪泽凹陷、涟水凹陷与建湖隆起3 个新构造单元。根据石油物探资料,淮阴-响水断裂与洪泽-沟墩断裂构成了盐阜坳陷的南、北边界,而盐阜坳陷又被淮安凸起分为洪泽凹陷与涟水-阜宁凹陷(图1)。淮安市幅1∶25 万基岩地质图中,无锡-宿迁断裂从淮安凸起中部穿过,错断了淮阴-响水断裂与洪泽-沟墩断裂(图2)。

图1 苏北盆地区域构造(据陈伟等(2020)研究修改)Fig. 1 Regional tectonic map of the Subei basin (Modified after Chen Wei et al., 2020 )

图2 浅层地震勘探测线及钻孔联合地质剖面位置Fig. 2 Location map of shallow seismic exploration lines and drilling joint geological profiles

研究区在地貌上属黄泛平原与淮河冲积平原,一般海拔<15 m,地势平坦,略向东部黄海微倾,地面坡降1/1 000~1/10 000。根据淮安市幅1∶25 万区域地质调查报告,区内新近系与第四系地层发育齐全,主要为河湖相沉积,局部有冲洪积相分布,下部以巨厚湖相灰绿色序黏性土层为主,往上湖相地层厚度逐渐减小,河流相增加,冲洪积相以夹层的形式。根据地层时代与岩性组合特征,可进一步将新近系盐城组分为上、下段,第四系地层自上而下可划分为全新统淤尖组、上更新统灌南组、中更新统小腰庄组和下更新统五队镇组。

研究区内,已完成的第四系标准地层分层结果如下:

(1)全新统淤尖组(Qhy)厚6~7 m,底界埋深约8 m。上部为深灰黄色粉土,厚约3.5 m;中部为灰褐色、浅灰黑色粉土,局部为深灰色、褐色条带,层理发育,发育纹层,厚约1.5 m;下部为灰色粉砂、浅灰黑色和深灰褐色粉质黏土,厚约3.5 m,为泛滥平原相沉积。研究区内高堰、和平以南,全新统缺失。

(2)上更新统灌南组(Q3pg) 厚15~27 m,底界埋深23~28 m。上部为黄褐色、棕灰色粉质黏土,含粉细砂,发育铁锰质、钙质结核,厚7~10 m;下部为褐黄色、灰绿色粉质黏土与浅灰黑色纹层形成互层,灰棕色、深灰褐色、灰黑色粉质黏土,底部锰质结核颗粒富集,厚8~15 m。

(3)中更新统小腰庄组(Q2px)厚19~25 m,底界埋深47~49 m。上部为黄褐色、红褐色、砖红色粉质黏土;中部为黄褐色粉砂质黏土,含灰绿条带,灰色、深灰色细砂夹薄层粉砂,发育钙质结核,局部铁锰质结核发育;下部为黄褐色、红褐色、砖红色粉质黏土,下部为褐色中粗砂、交互纹层状粉砂、粉砂质黏土。

(4)下更新统五队镇组(Q1pw)厚30~32 m,底界埋深79~80 m。上部为灰绿色、浅褐色、杂色粉质黏土,局部粉质黏土与粉砂薄层形成互层;中部为红褐色粉质黏土、粉细砂,偶含灰绿色条带,整段钙质结核发育,局部黑色铁锰质富集;下部为灰绿色、浅灰绿色粉砂、细砂、中粗砂,夹薄层浅黄褐色、灰黑色黏土质砂,与灰绿色粉砂、细砂形成沉积韵律层,局部含砾,发育钙质结核、铁锰质结核,可见斜层理。下伏新近系盐城组地层颜色变深,顶部为紫红色、棕红色、灰绿色黏土,与下更新统五队镇组区别明显。

2 工作方法与技术手段

2.1 浅层地震勘探

隐伏断层探测的技术思路为:基于研究区1∶25 万基岩地质图等已有探测成果,横跨主要断层开展控制性浅层地震勘探,确定断层几何展布与上断点埋深,进而选择上断点埋深最浅、断层几何结构简单、断错现象清楚的典型地点开展探测精度更高的详细浅层地震勘探,将获得的时间偏移剖面作为开展钻孔联合地质剖面探测的设计依据。控制性浅层地震勘探数据采集主要技术参数为:CDP 点距2.0 m,炮距20 m,接收道间距4 m,接收道数360 道,覆盖次数≥30 次。详细浅层地震勘探主要技术参数为:CDP 点距1.0 m 或1.5 m,炮距12 m 或18 m,接收道间距2 m 或3 m,接收道数320 道,覆盖次数≥20 次。浅层地震勘探深度需超过新近系底界。

控制性浅层地震勘探首先从淮阴-响水断裂、洪泽-沟墩断裂和无锡-宿迁断裂开始。以淮安市1∶25 万基岩地质图为基础,3 条断裂的格局较清楚,因此控制性浅层地震勘探采用等间距布设、一次性施工的方式。横跨每条断裂布设1 条长12 km 左右的测线与若干条4~5 km 的短测线。长测线用于探测断裂带整体特征及其两盘的地层变形,短测线用于探测主断层位置。施工速度快,可24 小时连续施工,但无法随时把握每条测线的探测结果,无法指导后续的工作。探测结果揭示,淮阴-响水断裂与洪泽-沟墩断裂主断裂位置与1∶25 万基岩地质图对应断裂位置较接近(图2),但无锡-宿迁断裂由2 条近平行的分支断裂组成。淮阴-响水断裂、洪泽-沟墩断裂和无锡-宿迁断裂视倾角为38°~70°,上断点埋深>90 m,位于新近系地层中。

在探测淮阴-响水断裂中段的过程中,在测线L1-2 剖面中发现了1 条视倾角73°的陡倾角断裂,断裂倾向与淮阴-响水断裂相反,上断点埋深56 m。其为未知断裂,几何展布尚不清楚,为探明其平面展布,后续的浅层地震勘探从已知点向两端逐次开展,边采集、边处理、边解释,根据上一条测线的探测结果,布设下一条测线,共布设13 条测线,最终确定该断裂为近南北向、倾向西的高角度正断裂,可能兼具走滑错动性质,本研究将其命名为倪湖庄-七里墩断裂(图2)。倪湖庄-七里墩断裂断错第四系底界8~19 m,可解译上断点埋深47~78 m,进入第四系中部。该断裂错断了淮阴-响水断裂和无锡-宿迁断裂,也有可能错断了洪泽-沟墩断裂。作为研究区内活动时代最新的断裂,倪湖庄-七里墩断裂是开展断裂活动性鉴定的工作重点。

2.2 钻孔联合地质剖面探测

考虑到倪湖庄-七里墩断裂与其他断裂的复杂交切关系,其活动性有可能存在分段特征。因此,横跨该断裂的钻孔联合地质剖面探测需有代表性。为此,分别在该断裂北段(淮阴-响水断裂与无锡-宿迁断裂之间)、中段(无锡-宿迁断裂南侧)和南段(洪泽-沟墩断裂北侧)各布设1 排钻孔,旨在确定断层最新活动时代。在断裂不同段落选择上断点埋深浅的地震时间剖面布设钻孔联合地质剖面。现场根据桩号定位上断点垂直地面投影点,并根据上断点距离地表深度和解译断层的倾角,确定两端的孔位。采用对折法,即两侧向中心递推的钻探方式,逐步限定断层位置、断错位移及上断点埋深。野外实施过程中根据实时的钻孔地层对比调整后续钻孔布设位置和进尺,并结合已有研究成果,对钻孔地层进行详细分层、编录与拍照。对不同深度地层逐层有针对性地采集不同类型的年代样品,包括碳十四、光释光、宇成核素埋藏年龄、电子自旋共振等。鉴于研究区第四系底界埋深为80 m 左右,且与下伏新近系岩性差异明显、便于区别,浅层地震勘探揭示第四系底界在断层两侧落差8~19 m,因此钻孔进尺确定为钻穿第四系,旨在精确限定第四系底界断距。碳十四样品在美国贝塔实验室进行测试,光释光样品在应急管理部国家自然灾害防治研究院光释光实验室进行测试。

3 探测结果

3.1 浅层地震勘探

在倪湖庄-七里墩断裂北段,控制性浅层地震勘探L1-2 测线与详细浅层地震勘探JX02 测线揭示断裂倾向北西,倾角71°~73°,在第四系中的落差最大约为16 m(图3、图4)。该断层向上切穿至第四系底界面,上断点埋深53~56 m,推断最新活动时代为中更新世。

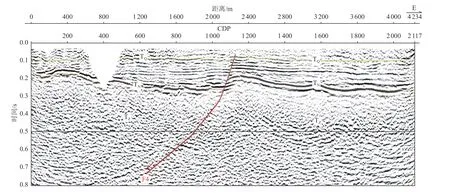

L1-2 测线全长4.2 km,道间距4 m。该测线的地震时间剖面信噪比较高,基岩面之上浅层反射波组连续性好,断层错断特征明显(图3)。 2 个主要反射界面(第四系底界TQ与新近系底界TN)特征明显,发育稳定,能够清楚地显示基岩面特征。在该时间剖面上解释了1 个断点,为正断层性质,断层面浅部陡、深部缓,视倾向北西,视倾角73°,断层向浅部错断至TQ之上,向深部切入老地层中。上断点位于测线CDP 号1 127处,可分辨的上断点埋深为56 m,TQ层位断层两侧落差约为13 m,TN层位断层两侧落差约为60 m。

图3 L1-2 测线地震时间剖面解释Fig. 3 Interpretation diagram of seismic time section, L1-2

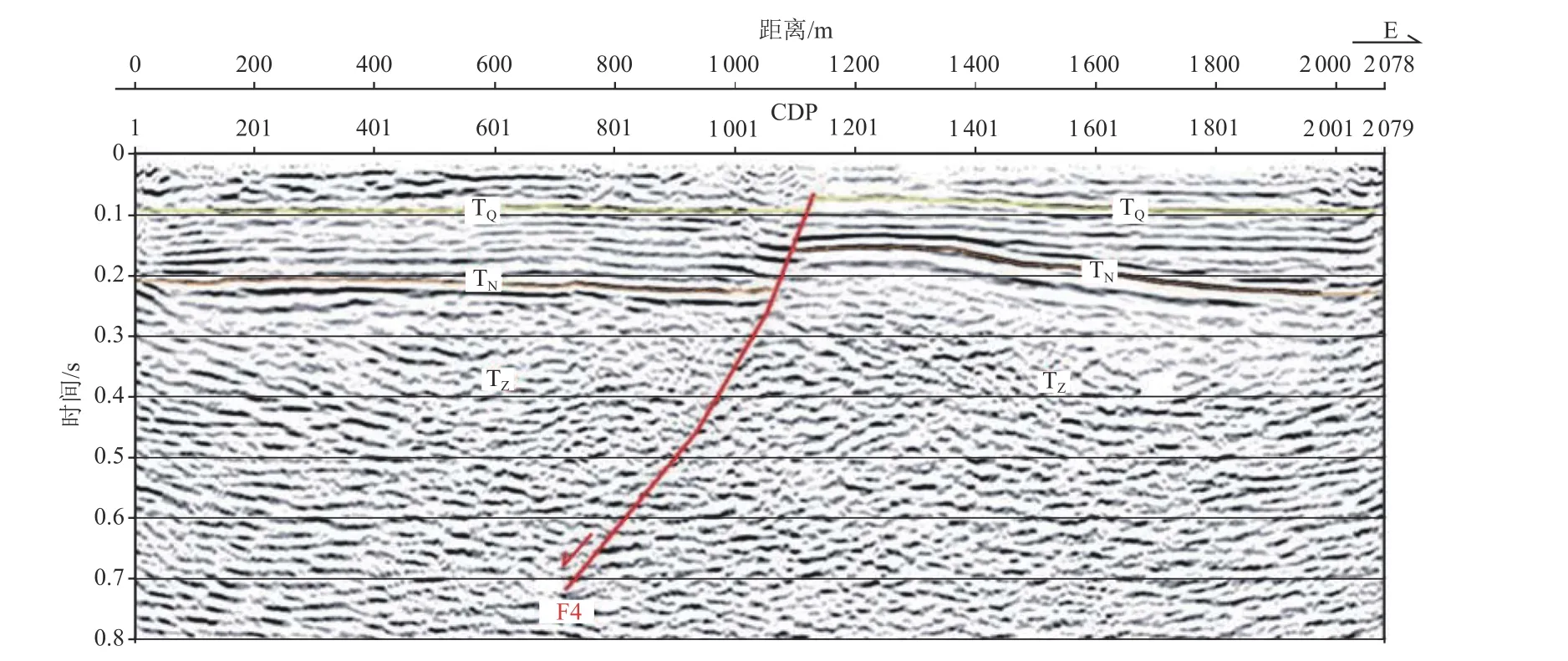

JX02 测线全长2.0 km,南距L1-2 线约260 m,道间距2 m(图4)。地震时间剖面解释的2 个主要反射界面(第四系底界TQ与新近系底界TN)特征清楚,发育稳定,能够清楚地显示基岩面特征。在该剖面上解释了1 个断点,为正断层性质,断层面陡,视倾向北西,视倾角71°,断层向浅部错断至TQ之上,向深部切入老地层中。上断点位于测线CDP 号1 132 处,可分辨的上断点埋深为53 m,推断上断点切穿至中更新统中,TQ层位断层两侧落差约为16 m,TN层位断层两侧落差约为53 m。

图4 JX02 测线地震时间剖面解释Fig. 4 Interpretation diagram of seismic time section, JX02

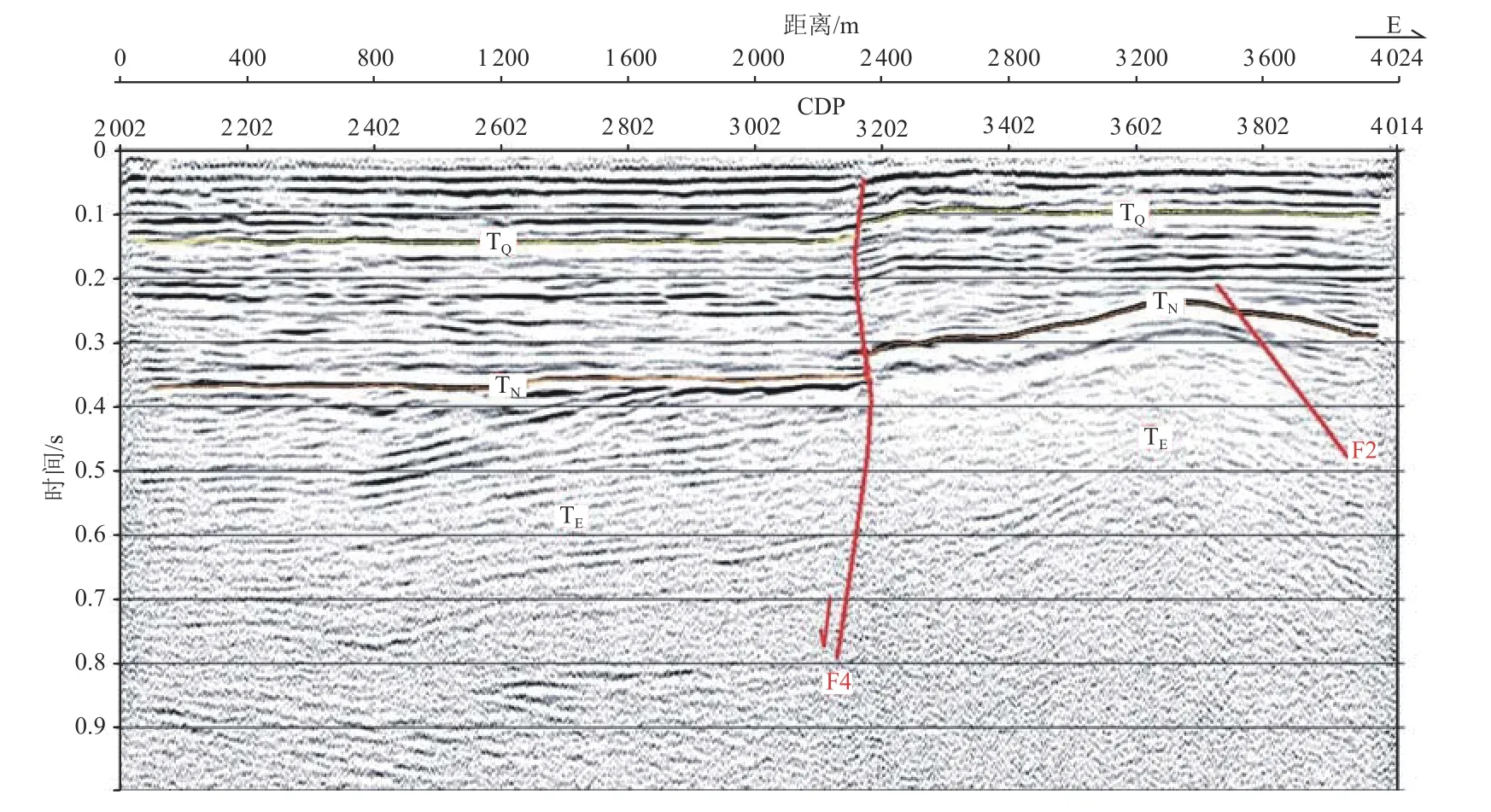

倪湖庄-七里墩断裂中段控制性浅层地震勘探ZX03 测线位于淮安市淮阴区南陈集镇东部的308 县道上,呈近东西向布置,施工长度为4.032 km,道间距3 m(图5)。该测线的地震时间剖面信噪比较高,波组丰富,反射波连续性好,断层特征明显。2 个主要反射界面(第四系底界TQ与新近系底界TN)特征清楚,发育稳定,能够清楚地显示基岩面特征。在该时间剖面上解释2 个断点,其中西侧断点为正断层性质,断层面由浅向深部发生S 形扭曲,总体视倾向西,视倾角81°,断层向浅部错断至第四系底界面以上,向深部切入老地层中,上断点位于测线CDP 号3 173 处,可分辨的上断点埋深为48 m,TQ层位上断层两侧落差约为15 m,TN层位上断层两侧落差约为36 m(图5)。剖面中解释的东侧断层可能为无锡-宿迁断裂分支,为正断层性质,断层将新近系底界面错断,使新近系底界面反射波发生扭曲,视倾向东,断层向上切穿至新近系中,向深部切入老地层中,为前第四纪断裂。

图5 ZX03 测线地震时间剖面解释Fig. 5 Interpretation diagram of seismic time section, ZX03

JM06 测线是在ZX03 测线工作成果的基础上进行详细的浅层地震勘探,测线全长1.024 km,道间距2 m(图6),主要用于精细控制ZX03 测线上解译断层的上断点位置与特征,为后期地质钻探提供依据。该测线解译出的2 个主要反射界面(第四系底界TQ与新近系底界TN)特征清晰,发育稳定,能够清楚地显示基岩面特征。在该时间剖面上的F4 断点可靠,为正断层性质,断层面由浅向深部发生S 形扭曲,总体视倾向西,视倾角79°,断层向浅部错断至第四系底界面以上,向深部切入老地层中。上断点位于测线CDP 号6 337处,可分辨的上断点埋深为47 m,TQ层位上断层两侧落差约为13 m,TN层位上断层两侧落差约为36 m(图6)。

图6 JM06 测线地震时间剖面解释Fig. 6 Interpretation diagram of seismic time section, JM06

综上所述,在倪湖庄-七里墩断裂北段和中段,分步进行了控制性浅层地震勘探和详细地震勘探。结合区域第四系地层资料及研究区第四系标准钻孔结果,初步判断上断点位于中更新统。

3.2 钻孔联合地质剖面探测

3.2.1 漕运西路WSA 钻孔联合地质剖面探测

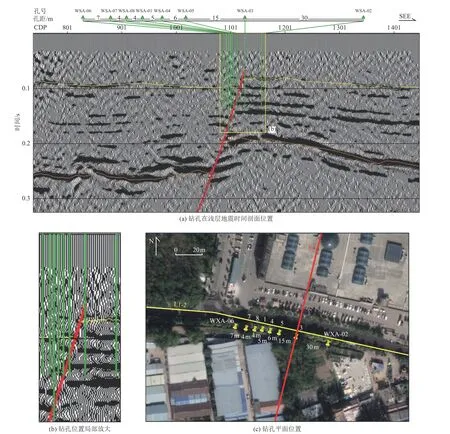

以浅层地震勘探测线L1-2 为依据,在清江浦区月星国际家居南漕运西路南侧布置WSA 钻孔联合地质剖面探测测线(绿线为钻孔位置,红线为解译断层,黄线为浅层地震测线,卫星影像来自Google Earth)(图7)。根据施工条件,钻孔联合地质剖面较浅层地震测线沿断裂走向向南偏移了9 m。在探测过程中,首先在两端施工01、02 钻孔,然后施工中间的03 钻孔。野外施工中发现,02、03 钻孔地层可对比,无明显断错,01钻孔内岩芯发现断层,因此,在01 钻孔两侧加密施工了04~08 钻孔,将断层限定在01~05 钻孔(图8)。钻孔联合地质剖面宽度为71 m,单孔进尺为100~120 m。

图7 WSA 钻孔联合地质剖面位置Fig. 7 Location map of drilling joint geological profile,WSA

根据钻孔地层岩性变化及其层序特征,进行钻孔间地层对比,可划分为12 个地层单元,分层及岩性特征如下(图8):

图8 WSA 钻孔联合地质剖面Fig. 8 Drilling joint geological profile, WSA

(1)1 层为浅灰黑色淤泥质粉质黏土,上部为人工耕植土;

(2)2 层为灰黄色粉土,无明显结构,含水量高,为黄河泛滥沉积;

(3)3 层为灰黑色粉砂、细砂,夹薄层灰棕色粉质黏土,顶部发育含碳量高的灰黑色泥炭层;

(4)4 层为灰黑色细砂,深灰色粉砂质黏土与浅灰黑色粉细砂组成纹层互层,水平层理发育,属于“千层饼”状海侵事件形成的海相沉积,顶部发育含碳量高的灰黑色泥炭层;

(5)5 层为灰黄色含砾粗砂,砾石磨圆成次圆状,该层底部与下部粉质黏土呈侵蚀接触关系;

(6)6 层为棕黄色、浅灰绿色粉质黏土,夹薄层钙质结核富集的黏土质细砂;

(7)7 层为浅棕红色、灰绿色杂色粉砂质黏土,夹黏土质砂;

(8)8 层为灰绿色、浅灰绿色粉质黏土,夹钙质结核富集层;

(9)9 层为棕黄色、浅棕褐色、灰绿色杂色粉质黏土,底部夹棕褐色细砂、中砂;

(10)10 层为浅灰绿色、棕褐色杂色粉质黏土,夹钙质结核富集层;

(11)11 层为灰绿色、浅灰绿色粉质黏土,发育锰质结核;

(12)12 层为紫红色、棕红色、灰绿色黏土,切面光滑。

根据钻孔地层岩性记录及对比分析,识别出4 个标志层:①4 层深灰色粉砂质黏土与浅灰黑色粉细砂组成纹层互层,为海侵事件形成的海相沉积层;②4 层全新统灰黑色细砂与5 层上更新统含砾粗砂之间的界面;③下、中更新统灰绿色、棕褐色粉质黏土中的砂质含量高层、钙质结核富集层或钙板层;④新近系紫红色黏土层顶界。

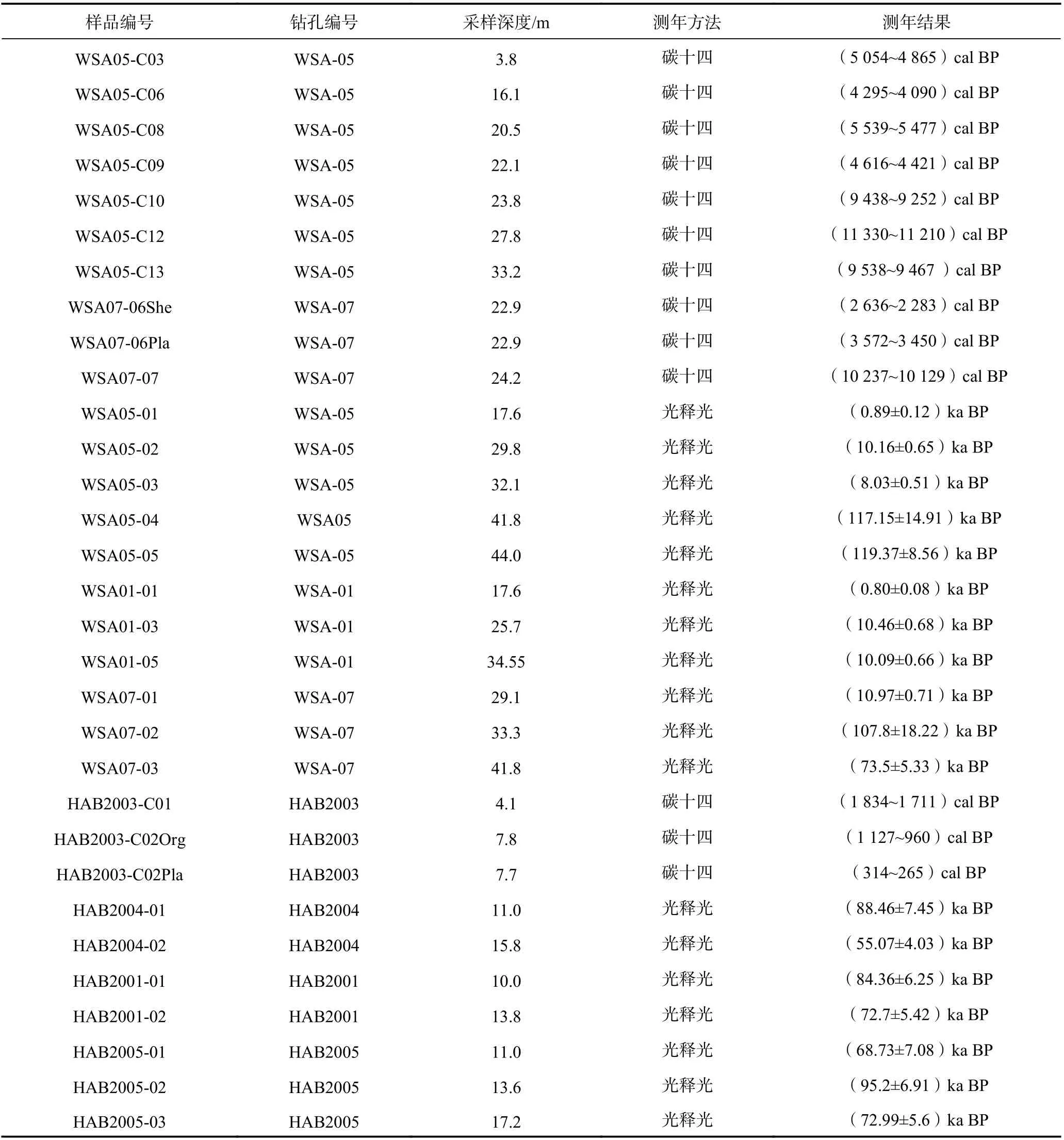

地层时代的确定主要基于与第四系标准钻孔地层的对比结果及钻孔地层测年数据。在WSA 剖面测试碳十四样品10 件,光释光样品11 件,测年结果如表1 所示。

表1 钻孔联合地质剖面年代样品测试结果Table 1 Dating results of chronological samples in the drilling joint geological profiles

WSA 联合钻孔地质剖面位于研究区北部,晚第四纪以来受淮河古河道及海侵事件的影响,与区内第四纪标准地层相比,沉积环境有所差异,剖面内全新世地层的厚度明显大于标准地层。综合WSA 剖面地层分析及年代样品测年结果,1~3 层为1 套河流相夹湖沼相沉积地层。4 层为海侵事件形成的海相沉积地层,其在01、05、07 钻孔中底部样品年代测试结果约10 000 年,为全新世地层。4 层底界埋深为34~35 m,水平连续未断错。5 层为1 套中粗砂河流相沉积,厚6~7 m,底界埋深约41 m,未被断错,其底部光释光年代样品测试结果为74 000 年。6、7 层为灰绿色、深灰色、灰褐色及杂色湖沼相粉质黏土沉积,顶部光释光样品年代测试结果约120 000 年,该结果低估了实际年龄,即6 层年龄老于120 000 年,判定为中更新世晚期地层(图8)。

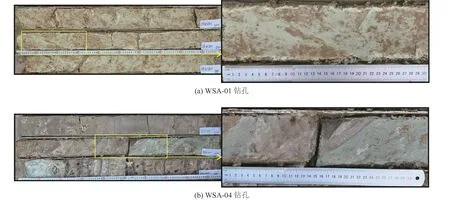

根据WSA 钻孔联合地质剖面中地层对比及地层年代学分析结果,认为在该剖面中,8 个钻孔晚更新统底界为40~41 m,水平连续无落差,晚更新世以来地层未断错。在01、04 钻孔的6 层与10 层中部钻遇断面(图9)。7 层 底界累计垂直位移约13 m,说明最新活动时代为中更新世中晚期。断层上断点埋深为41~48 m,活动性质为正断兼具走滑。在断裂带两盘,中更新统底界垂直落差约为18 m,下更新统底界垂直落差>22 m。粗略估算中更新世期间平均垂直错动速率为0.028 mm/a。

图9 WSA 钻孔联合地质剖面岩芯断面Fig. 9 Pictures of fault plane found in drill cores of drilling joint geological profile, WSA

3.2.2 南陈集镇东HAB20 剖面探测

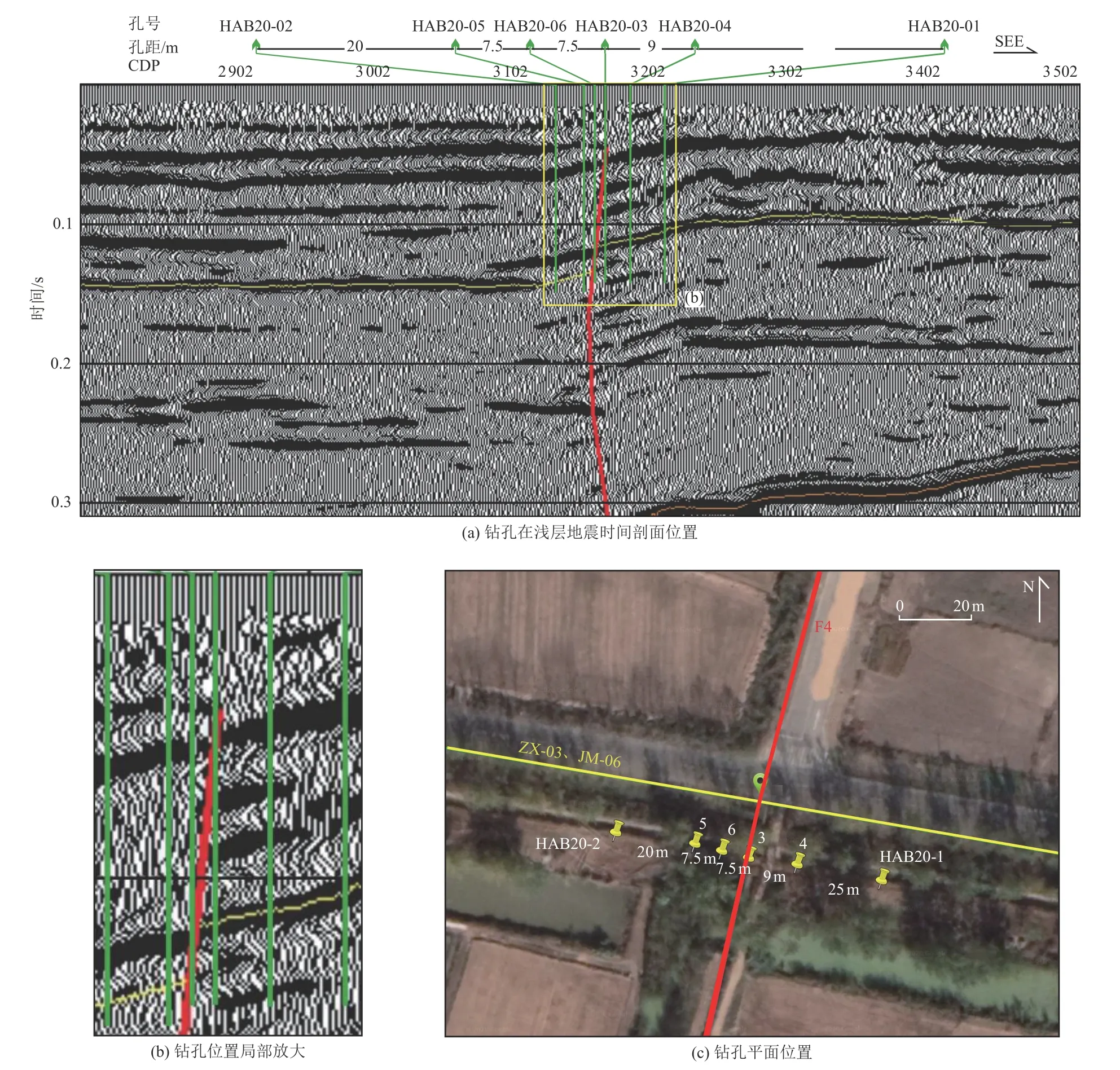

在浅层地震勘探ZX03 测线及JM06 测线的基础上布设了HAB20 钻孔联合地质剖面(绿线为钻孔位置,红线为解译断层,黄线为浅层地震测线,卫星影像来自Google Earth)(图10)。首先施工两端钻孔01、02,确保横跨整个断裂带,然后采用对折法依次施工钻孔03~06。钻孔联合地质剖面总宽度为69 m,单孔进尺为65~70 m。

图10 HAB20 钻孔联合地质剖面位置Fig. 10 Location map of drilling joint geological profile,HAB20

根据钻孔地层岩性及其层序特征,将可进行横向对比的岩性地层大致划分为14 个地层单元,分层及其岩性特征如下(图11):

(1)1 层为表层耕植土壤,含植物根系;

(2)2 层为灰棕色粉土、粉质黏土;

(3)3 层为灰黑色、浅灰黑色、深灰色淤泥质粉质黏土夹粉土,水平层理发育,顶部见螺壳碎片;

(4)4 层为灰褐色、黄褐色粉质黏土,总体发育小粒径铁锰质结核;

(5)5 层为红棕色、灰棕色粉质黏土,夹粉砂薄层,局部钙质结核富集;

(6)6 层为灰褐色、灰棕色粉砂质黏土,上部1.5~2.0 m 钙质结核层;

(7)7 层为黄褐色、灰褐色粉质黏土,局部发育铁锰质结核层;

(8)8 层为红棕色、灰棕色粉质黏土;

(9)9 层为灰黄褐色黏质粉细砂,夹粉质黏土,含灰绿色斑纹,发育水平层理;

(10)10 层为灰绿色、浅灰绿色粉细砂、粉质黏土互层,发育水平层理;

(11)11 层为灰绿色中砂、粗砂;

(12)12 层为灰绿色、黄褐色、红褐色杂色粉质黏土,钙质结核富集;

(13)13 层为黄褐色、红褐色粉质黏土,发育铁锰质与钙质结核;

(14)14 层为灰绿色、灰白色粉质黏土。

根据岩芯分层及岩性对比分析结果,识别了5 个标志层:①全新统底部浅灰黑色粉砂,与上更新统浅灰黄色粉质黏土之间的清晰界面;②上更新统底灰黄色粉质黏土与中更新统顶部浅棕红色粉质黏土、粉砂之间的清晰界面;③中更新统中部棕黄色粉质黏土与下部砂质含量较高的浅棕褐色粉质黏土之间的分界;④中更新统底浅棕褐色粉质黏土与下更新统顶部灰白色、浅灰绿色粉质黏土之间的分界;⑤下更新统上部灰绿色中砂与下部浅黄褐色、棕褐色粉质黏土之间的分界。

HAB20 联合钻孔地质剖面位于研究区中南部,邻近高堰南全新统缺失区,晚更新世以来的沉积厚度稍薄于区内标准地层。在剖面内测试碳十四样品3 件,光释光样品7 件,用于约束地层时代(表1)。综合地层对比分析及年代样品测年结果,2、3 层为陆相湖沼相沉积,3 层顶部年代距今约2 000 年,为全新世晚期沉积。4~6 层为河流相沉积,夹薄层湖滨相沉积,光释光年代测试结果为距今70 000~100 000 年,为晚更新世早期沉积地层。剖面中缺失晚更新世晚期至全新世早期地层。5 层底界埋深16~17 m,地层水平连续未断错。6 层底与7 层顶呈侵蚀接触关系,7 层顶表现为缓坡状古地形面,结合考虑7 层底界在剖面中埋深基本为24.5~25.5 m,5 层底与6 层顶之间的缓坡属于沉积界面。7~9 层为1 套湖相沉积夹薄层河流相沉积,时代为中更新世。

对比上述5 个标志层及地层界线,8~14 层在、03~06 钻孔之间存在阶梯式的垂直落差,其中9 层底(早、中更新世地层界限)、12 层底(第四系地层底界)在4 个钻孔中累计垂直落差为12、17 m,划分了3 条断层,11、12 层在02、05 钻孔之间的累计垂直落差为7 m,划分了1 条断层(图11)。位于04、05 钻孔之间的3 条断层向上断至中更新统中部的8 层顶部,上断点埋深约为25 m,另在02、05 钻孔之间的1 条断层可能断至下更新统上部。中更新统上部至全新统地层连续可对比,未断错。断层带两盘下更新统底界(10 层顶)垂直断距为24 m,中更新统底界(9 层底)垂直断距约12 m,中更新世中部(8 层底)垂直断距为7.0 m。粗略估算早更新世期间平均垂直错动速率为0.007 mm/a,中更新世期间平均垂直错动速率为0.018 mm/a。

图11 HAB20 钻孔联合地质剖面Fig. 11 Drilling joint geological profile, HAB20

4 讨论

4.1 浅层地震勘探测线布设

在开展淮阴-响水断裂、洪泽-沟墩断裂和无锡-宿迁断裂等区域性断裂控制性浅层地震勘探工作中,采用了统一设计浅层地震测线、一次完成施工的方式。测线布设主要依据是江苏省地质调查研究院2009 年完成的淮安市幅1∶25 万基岩地质图,对比了研究区附近石油物探资料,断裂位置差别较小。从探测结果来看(图2),断层实际位置与地质图偏离了500~1 000 m,断层走向基本一致。因此,4 km 长的控制性测线基本能够控制主断层位置。但2 组以上断裂交汇处,断裂几何结构变的较复杂,浅层地震勘探测线宜加长或加密。如本次针对无锡-宿迁断裂的L2-1、L2-2 测线,基本以基岩地质图中断层为中心点布设,其中L2-1 测线长12.2 km,L2-2 测线长7.3 km,前者探测到了无锡-宿迁断裂2 条规模大致相当的分支断裂F2-1、F2-2,后者仅探测到了其西支断裂F2-1。

针对新发现的倪湖庄-七里墩断裂,从已知点向外逐次探测,完成上一条测线的设计、施工与解译工作后,根据所有已知点的展布情况,布设下一条测线。从最终探测结果来看(图2),倪湖庄-七里墩断裂在与其他断裂相交的地段,走向变化大,测线间距不宜过大。如断裂北端为南南东走向,向南与淮阴-响水断裂交汇处转为近南北走向,继续向南与无锡-宿迁断裂交汇处转为南南西走向。在洪泽-沟墩断裂和无锡-宿迁断裂之间,该断裂不受其他构造的干扰,估计走向较稳定,因此加大了测线ZX03、JM05 与ZX05 的间距,揭示断裂南段表现为近南北走向的线性特征。

4.2 浅层地震勘探与钻孔联合剖面探测结果比较

对比钻孔联合地质剖面与相应的浅层地震时间剖面可发现,HAB20 钻孔联合地质剖面断层位置与地震剖面解译位置基本吻合,均位于钻孔04、05 之间(图10、图11)。相比之下,WSA 钻孔联合地质剖面与地震剖面解译位置中断层位置有明显的差异,前者位于钻孔01~05 之间,后者位于钻孔03、04 之间,断裂带西支、东支分别向上盘方向偏离了5、15 m(图7、图8)。

对2 处浅层地震时间剖面进行比较,可发现100 ms 以上反射信号丰富程度差别较大。地震勘探测线ZX03 与JM06 均有多个反射波组,能量强,连续性好,跨断层位错变形明显,因此断层位置较易确定(图5、图6)。而断裂北段无论是4 m 道间距的L1-2 测线(图3)还是2 m 道间距的JX02 测线(图4),100 ms以上反射波组不发育,能量弱,连续性差,断层位置不确定性大。对于同套震源、接收系统与处理流程,反射信号差的原因主要是场地条件不同。断裂北段位于黄泛区与淮河古河道地带,黄泛沉积厚16 m,全新统底界埋深达35 m(图8)。沉积物主要为粉土、砂与粉砂质黏土,结构松散,成层性差,对地震波能量吸收强。相比之下,断裂南段全新统仅有8 m 厚(图11),场地土层结构硬实,成层性好,对地震波能量吸收弱,适于开展浅层地震勘探。

因此,基于地震时间剖面布设钻孔位置时,需找到断层两盘最浅的连续未变形波组,据此确定钻孔联合地质剖面两端的孔位。沿ZX06 测线,HAB20 剖面中01、02 钻孔横跨了连续反射波组的变形带(图10),这是合理的,并得到了验证(图11)。沿L1-2 测线,断层上盘最浅的连续反射波组大致位于150 ms(图7),其与断层相交的位置在CDP 1 100 附近,大致为WSA-08 钻孔位置;而断层下盘最浅的连续反射波组大致位于100 ms,其与断层相交的位置在CDP 1 125 附近,大致为WSA-03 钻孔位置。因此,在布设两端的孔位时,为跨过整个断裂带,又不至于过宽,并考虑到断层倾向及上段点延伸方向,断层下盘孔位宜在02、03 钻孔之间,断层上盘孔位宜在07 钻孔附近。

另外,浅层地震勘探测线L1-2 可分辨断层上断点埋深为56 m,对应钻孔联合地质剖面WSA 揭示上断点埋深为41~48 m;浅层地震勘探测线ZX03 与JM06 可分辨断层上断点埋深为47~48 m,对应钻孔联合地质剖面HAB20 揭示上断点埋深为25~30 m。据此得到断层上断点的实际埋深浅于解译埋深15~20 m。因此依据浅层地震时间剖面进行钻探设计时,需考虑到解译上断点与实际上断点的埋深差异,合理布设孔位与进尺,确保两端钻孔能够跨过断层变形带。

4.3 不同钻孔联合地质剖面之间的地层相变

WSA 与HAB20 钻孔联合地质剖面水平距离约10.6 km,揭示晚第四纪地层沉积厚度与岩相存在明显差异。

WSA 剖面全新统厚度达35 m,上更新统底界埋深41~42 m(图8);而HAB20 剖面全新统厚度仅约9 m,上更新统底界埋深18~19 m(图11)。2 个地点虽均位于淮河中下游冲积平原,但其晚第四纪沉积厚度相差2 倍。WSA 剖面位于淮河古河道地带,地表海拔高度为12.4 m,晚第四纪沉积受淮河与黄河影响,为典型的河流相粗粒沉积,其中上更新统为灰黄色含砾粗砂、中砂,全新统为灰黑色含砾粗砂、中砂,灰黑色细砂,灰黄色粉细砂,上覆灰黄色黄泛粉土。HAB20 剖面位于淮河南岸泛滥平原地区,地表海拔高度为19.2 m,晚第四纪沉积主要为湖沼相沉积和滨湖相细粒沉积,其中上更新统为黄褐色、红棕色粉质黏土,全新统沉积为灰黑色淤泥质粉质黏土。HAB20 剖面地表高出WSA 剖面约6.8 m,但无法通过高程差异解释2个地点的晚第四纪沉积厚度差异,海平面变化对淮河下游地表过程的影响可能是主要原因。受末次冰期鼎盛期低海平面影响,淮河河床下切;冰后期海平面回升,河床发生加积,沿WSA 剖面所在的古河道地带发育了厚层全新统沉积。因此,在邻海的冲积平原区开展第四系划分与钻孔地层对比时,需开展沉积相与古地理分析,关注局部地貌与海平面的影响。

5 结论

在区域地质资料分析的基础上,通过浅层地震勘探技术,查明了淮安市区附近隐伏断裂的基本格局,并结合钻孔联合地质剖面探测与第四纪年代学测试确定了新发现的倪湖庄-七里墩断裂的最新活动时代及活动特征,得出以下结论:

(1)倪湖庄-七里墩断裂为近南北走向、倾向西的高角度正断层,断层倾角72°~82°,探测断裂长度为43 km。浅层地震勘探揭示断面具有近直立或呈S 形的上下反倾特点,指示断层具有走滑性质。该断裂错断了北东走向淮阴-响水断裂与北西走向无锡-宿迁断裂,最新活动时代为中更新世中晚期,垂直断错下更新统底界约24 m,垂直断错中更新统底界12~18 m,据此估算断裂平均垂直错动速率在早更新世期间为0.007 mm/a,在中更新世期间为0.019~0.028 mm/a。

(2)对于有一定工作基础、几何结构简单的已知区域性隐伏断裂,控制性浅层地震勘探可参照1∶25万或更大比例尺的基岩地质图或石油物探成果图,采用统一设计浅层地震测线、一次完成施工的方式。但针对新发现隐伏断裂,宜采用从已知点向外逐次探测的方式,完成上一条测线的设计、施工与解译后,根据所有已知点的展布情况,布设下一条测线。在断裂交汇地段,断层走向变化大,几何结构复杂,浅层地震测线间距不宜过大。

(3)基于地震时间剖面布设钻孔位置时,需依据断层两盘最浅的连续未变形波组,确定钻孔联合地质剖面两端的孔位,同时考虑到解译上断点与实际上断点的埋深差异,结合断层倾向及上段点延伸方向,合理布设孔位与进尺,确保两端钻孔既能够跨过断层变形带,又不至于过宽,避免增加不必要的工作量。

(4)河流下游开展钻孔联合地质剖面探测与地层对比时,需充分考虑局部地貌条件差异与第四纪海平面对陆域地表过程的影响。