共生思维下的城市公园发展状况研究

顾橙铖 廖舒婷

摘 要:在共生思维视野下,城市公园发展有三种状况。第一,城市公园随着人类对其功能需求的变化在空间上开放,进而促进城市绿地系统与公园体系建设共生发展。第二,在各种设计思潮的影响下,现代城市公园又形成了多样的设计风格,城市公园设计更加注重生态性、艺术性和文脉性。第三,自然環境与城市共生,人类对于城市公园发展的生态环境、科学、艺术、人文共同的未来社会价值追求更加凸显。在快速发展的时代,人类还在追寻一种可持续发展的城市公园建设模式。

关键词:共生思维;城市公园;自然

共生的概念最早出现在生物学领域,通过生物共生现象,认识到共生是人与自然之间的一种相互依存、相互统一的命运关系。早在农耕文明时期,无论是《易经》关于“天人合一”宇宙观的经典诠释、《道德经》关于“道法自然”生命规律的认知,还是《庄子》关于“以道观之,物无贵贱”的人与自然平等观的阐释,都与当下所提倡的人与自然和谐共存的城市发展理念不谋而合[1]。

共生这一理念逐渐被引入社会学、经济学、设计学等不同领域,并被进一步理解为人与自然的共生、人与技术的共生、异质文化的共生、历史与未来的共生、部分与整体的共生、经济与文化的共生等多个维度,同样也贯穿到城市设计之中[2]。现代共生城市更注重物质再利用、资源集约、空间综合运用、尊重保护自然。

一、场地功能与空间的共生

早在文艺复兴时期,阿尔伯蒂提出建造花园应是城市公共空间营建的重要部分,从功能形式上将原本城市设计单调的形式及功能进行了深化思考,开始宣传花园对提高城市居民居住质量的重要性。作为工业时代的产物,它的形成有两个源头。第一,宫苑和私园向公众开放,它不再是供特定人群赏玩的“奢侈品”。第二,社区公共场地开放,城市出现纯粹用于休闲目的的非生产性植物景观空间。城市公园的出现打破了私园空间尺度上的限制,公园与人的互动更加密切。但这种土地公有化的现象更容易在欧洲得到认可,在美国,私有制的基础原则到今天仍在保护私有财产。

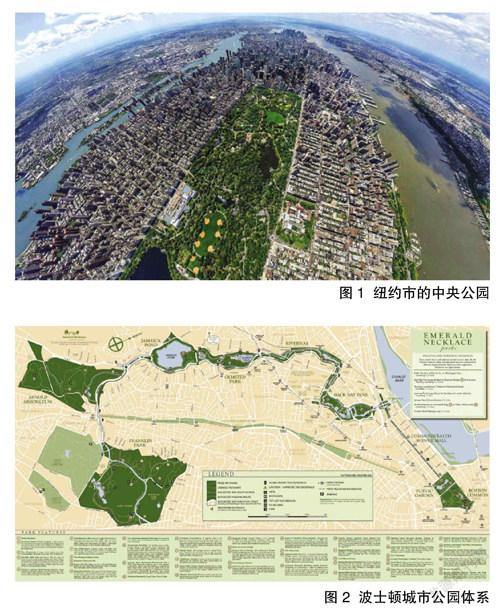

直到19世纪中叶,城市公园的设计进入发展阶段,纽约创建中央公园(图1),这是城市公园设计在空间和功能上的一次大胆尝试,设计落脚点转向城市公园的综合治理。中央公园的建设对于缓解城市生活压力、提升居民生活品质有着重要的现实意义。城市公共空间正出现前所未有的种族、社会分异,多元文化社会中城市公园是极少数陌生群体无差别相聚在一起的场所,城市公园加强了各个社会阶层与自然的紧密联系。在美国,各大城市掀起了城市公园建设运动。奥姆斯特德不仅提出建设城市公园的设想,面对城市工业化大发展、环境问题显著的被动局势,进而又创造了城市绿道的设计构想。他规划了波士顿城市公园体系(图2),将公园的空间组织形式以线性绿道连接,对城市公共绿地进行了更加深入而综合的规划,城市建设、居民生活、景观设计、自然环境共生发展的时代开启。

20世纪,城市公园发展逐渐趋向成熟,同时受到众多艺术流派的影响。例如拉·维莱特公园在空间表现上就更具艺术性,设计师改变设计思维的定势,采用解构主义设计理念,将点、线、面三个维度演变为不同的形式,叠合成拉·维莱特公园的布局结构。实施其特殊概念,把空间用于与原来的空间意图不同的设计;设计不同的空间叠合,弱化二者对立性的存在;将A的必要空间布置与B的可能布置相结合。这样的空间表现既辅助其在空间上满足人对城市公园的基本需求,促成公园打造体育运动、娱乐、自然生态、科学文化与艺术等诸多功能相结合的开放性绿地,同时也可很好地处理本身复杂的场地关系。

近年来,城市公园已表现出多元化发展的趋势,城市公园向适应性更广、生命力更强的新型城市公园方向建设。设计者的注意力从单一的公园体系层次,上升到整体的人类生态系统。在我国,城市规划必须立足于生态动力作为城市转型发展新动能的这一前提条件,强调绿色公共空间与其他城市功能区的有效结合,进而促成城市可持续发展[3]。打造城市公园,在城市微观的尺度上理解,主要指城市内部空间以构建城市公园系统为主要方式,通过公园与周围建筑、街区及城市各类功能区的有机融合,打造园中之城的人居环境。如苏州的环金鸡湖地区围绕环金鸡湖滨水公园,合理布局 CBD,布局商业娱乐区、文化博览中心、科教文卫中心和生活居住区等多个功能区。公园作为城市功能区布局的先导因素,通过公园与城市各类功能区的有机融合,才能实现公园价值溢出的最大化。

二、人文历史与场域的共生

从历史文脉的角度讨论,城市的历史文脉蕴含丰富的历史文化传统,它始终与时间的维度保持关联,其最本质的要素最终被保存下来,成为这个场所的记忆。城市公园设计深入探究其历史文脉能有效促进景观与当地自然历史环境共生,在确保生态平衡的基础上,体现对地域文化的发扬,保持城市文明的可持续性。如今,大多数的城市公园设计在最初认识区域的历史文化之上,能够准确地把握本土文化的精神内涵及其物质特征,通过高新技术手段与传统的技艺兼容。设计者们往往会运用寓意、模仿、简化等设计手法表达城市景观的历史文脉,这是呈现人文传统在场域中可持续发展的一种表现方式。

从地域文化的角度讨论,它更像是一种设计产物与思想之间的介质,反映该地区的自然环境、经济水平、社会风俗等各个层面,不同的气候环境、水文特点、地理条件形成了各具特色的地域特征和丰富的人文情怀。迈希尼在《普通景观的阐释》的导言中提到:“环境维持我们作为生物的人,景观展示我们作为文化的人。”他提出人与自然应和谐共处,人类在尊重自然属性的同时,也要重视地域文化特性,如此才能设计出还原本土环境的艺术作品。城市公园的设计不仅是立足于人在环境中的价值,更重视它的文化内涵。诺伯格·舒尔茨在《场所精神——迈向建筑现象学》中运用当地的技术与材料,设计出具有地域特征与文化特色的建筑。在公园营建的过程中,也应充分利用本土的景观材料和新兴技术,打造富有地域文化特色的公园氛围,城市公园内涵与地域文化之间相辅相成。地域文化特有的品质刻画在城市公园的设计之中,这些蕴含着文化认同感和场所精神的公园作品成为地区的名片。8FF9B311-9D3A-43FC-B9C1-7DE510A335C0

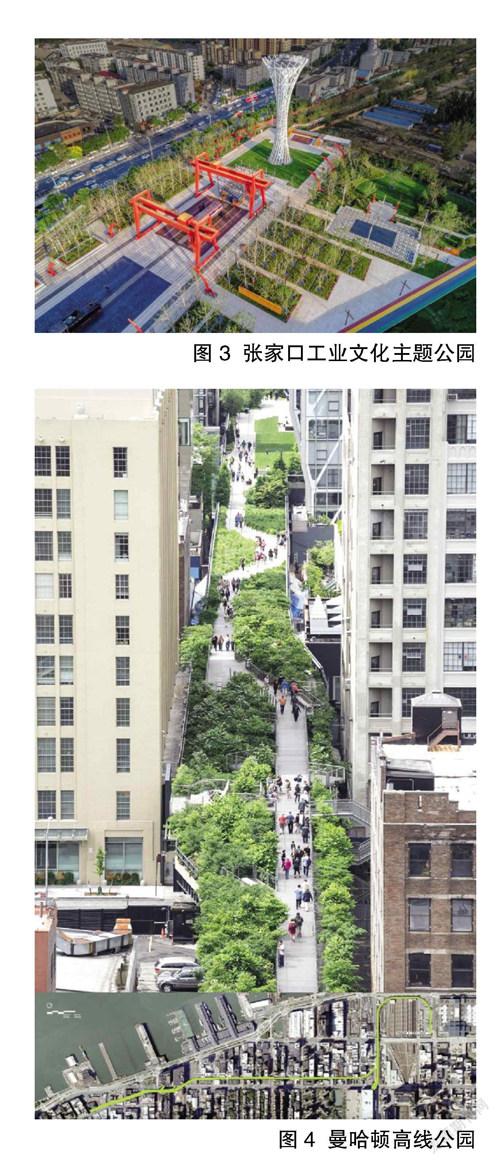

从人文情感的角度讨论,城市公园是城市生活的一个重要组成部分,可以提高城市社区的生活环境品质,使人与自然处于和諧的空间之中,如张家口工业文化主题公园(图3)。在长期的生活中,我们对于身边万事万物已融入了自己的情感,城市公园也成为这些情感寄托的载体,是城市的精神文化标志,可以使人们增加对城市的认同感。

从人文历史的角度看,美国曼哈顿的城市名片高线公园就是一种历史延续性的体现(图4)。城市废墟往往蕴藏着丰富的城市记忆,设计师结合周围居民的诉求,保留高架铁路,将其打造成开放的城市空间。利用原有废弃的铁道,配合本土的自然植被与居民脑海中的场面进行打造。与传统历史保护改造模式不同,高线公园并未选择照搬保留历史遗迹,设计师对其进行了再设计,与建筑物之间建立新关系,在某些特定区域产生新的城市填充形态,将各个历史时期的元素融合,营造新的场域特征,城市公园的未来价值得以在设计中显现。

三、自然环境与城市的共生

《道德经》中有“人法地,地法天,天法道,道法自然”,道出了人与自然的共生观及“以人为本,归于自然”的主题[4]。自然环境作为得天独厚的资源,对于城市公园的营造有着重要的影响。全球城市的发展也见证了种种试图将城市融入自然的尝试。

第一,生态思想的产生阶段。19世纪之前流行的环境保护理念相对传统,提倡回归自然、保护自然,在自然之中适应简单的生活方式。梭罗提出:“我们可以通过认识自然来认识自己,人与上帝的沟通中自然起着至关重要的作用,并且自然是独立存在的,不以人的改变而改变。”[5]这对生态理念的产生和发展有着指导性的作用。之后,缪尔发展了梭罗的思想,对自然主义的生态观念进行了具体的实践,也促进了国家公园理念的发展。

第二,自然引入城市的阶段。此阶段始于城市公园的兴起,它优化了人与自然最原始的结构关系,激发设计师的自然生态观。奥姆斯特德创造性地利用自然景观,使城市更加适宜人类居住,在遵循如诗如画的自然主义造园思想和自然美原则的基础之上又升华了自然主义的思想,提倡自然景观引入城市生活、公园环绕城市,形成完整的公园系统。波士顿城市公园体系成为首个源于自然艺术却以生态学观点为指导的实践案例。

第三,自然与城市共生的成熟阶段。继承了奥姆斯特德的公园理论之后,设计师们采用系统科学的设计手法将城市公园体系发展到区域或城市综合治理的宏观层面。自然优先、整体设计、适应性设计、多学科综合等生态理念先后得到落实。城市公园不仅是视觉上的绿色、城市居民的娱乐场所、单独的公园绿地,还是城市符号文化的名片。以深圳光明区中大附七景观提升为例,它是局部与整体、内部与外部、功能与解构、微观与宏观的有机结合(图5)。

城市公园从游园到开放空间系统,再到现今自然与城市的可持续发展,作为城市与自然之间主要的媒介,打破公园本身的界限,弱化了城市与自然之间的分割状态。城市公园不再独树一帜,大众站在一个更为现实的层面思考自然与城市文明之间的持续性。

四、结语

基于共生思维,从最初的私园空间到公园空间的开放,从公园到公园体系的形成,再到宏观上的城市建设,文化上注重生态性、艺术性和文脉性的体现,功能上从娱乐赏玩、提高居民生活品质到现在的可持续发展。城市公园未来价值凸显,各个城市公园发展体系中的元素兼容并包,城市公园设计正逐步向更加科学的方向发展。

参考文献:

[1]林凯旋,倪佳佳,周敏.公园城市的思想溯源、价值认知与规划路径[J].规划师,2020(15):19-24.

[2]王昀,熊娜.共生与重构:2020DIA设计战疫[J].装饰,2020(8):42-53.

[3]赵建军,赵若玺,李晓凤.公园城市的理念解读与实践创新[J].中国人民大学学报,2019(5):39-47.

[4]李聃.道德经[M].西安:三秦出版社,2018:59.

[5]侯文蕙.征服的挽歌:美国环境意识的变迁[M].北京:东方出版社,1995:13.

作者简介:

顾橙铖,南京艺术学院硕士研究生。研究方向:艺术设计。

廖舒婷,南京艺术学院硕士研究生。研究方向:公共艺术。8FF9B311-9D3A-43FC-B9C1-7DE510A335C0