自我隐瞒对大学生专业心理求助态度的影响:求助污名和心理困扰的链式中介作用

杜美杰,苟双玉,王玲莉,杨钰立,张宛筑

贵州医科大学 医学人文学院,贵州 贵阳 550025

近年来世界各地的大学生心理疾病患病率持续上升[1],我国大学生总体心理健康状况不容乐 观[2],大多受抑郁、焦虑为主的心理疾病所困扰[3]。新冠肺炎疫情期间,高达40%的大学生遭受焦虑症状为主的心理困扰[4]。即便如此,大部分大学生仍不愿求助于专业心理咨询和治疗机构,反而更愿向能力有限的同龄人等倾诉[5-6]。因此,提升大学生对专业心理帮助的认可和接受度,是促进大学生正确自我维持良好心理健康状态的关键。

自我隐瞒是指个体向他人隐瞒痛苦或负面感受的心理倾向[7],其对个体基本心理需求满足存在严重阻断作用[8],高度的自我隐瞒会加剧个体心理困扰,并可能通过阻止个人寻求治疗而降低康复的可能性[9]。专业心理求助污名是指社会对心理求助个体或群体的侮辱性、贬低性的标签[10],是阻碍大学生寻求专业心理帮助的重要影响因素[11]。前人研究已知专业心理求助污名和自我隐瞒都能够负向预测个体专业心理求助态度[12-14],同时结合自我隐瞒和心理困扰的关系[15],本研究提出假设,大学生自我隐瞒水平能够通过心理困扰水平影响大学生对专业心理求助的态度,同时专业心理求助污名在自我隐瞒和专业心理求助态度中起中介作用。

1 对象和方法

1.1 研究对象 采用方便取样与分层取样相结合的方式,在贵州医科大学随机选取5个学院9个不同专业、不同年级的在校大学生作为研究对象,在征得各班辅导员同意后,由心理专业硕士研究生担任主试,以班级为单位现场统一组织填写纸质问卷。问卷采取匿名、自愿的填写方式,所有参与者均签署了知情同意书。对于无法填写问卷的被试,由助手一对一协助填写。填写完毕后问卷均现场收回,由3名心理学专业研究生分别对回收问卷进行检查核对,避免缺项漏项,保证问卷质量。共发放问卷1 038份,其中有效问卷995份,问卷回收率96%。其中男生402人(40.4%),女生593人(59.6%);年龄17~28(20.6±1.5)岁;生源地在城镇192人(19.3%),农村803人(80.7%);独生子女133人(13.4%),非独生子女862人(86.6%);大一358人(36.0%),大二260人(26.1%),大三233人(23.4%),大四132人(13.3%),大五12人(1.2%);寻求过专业心理帮助69人(6.9%),从未寻求过专业心理帮助903人(90.8%),23人拒绝告知求助经历(2.3%)。

1.2 研究工具

1.2.1 自我隐瞒量表:该量表由王才康[16]修订,主要测量个体隐瞒自身的秘密和痛苦的程度。量表为单一维度,共10个条目,采用Likert 5级评分,分数越高表明个体隐瞒的程度越高。前人研究表明,该量表在大学生群体中信效度较好,符合测量学标准[17]。本研究中该量表的内部一致性系数为0.89。

1.2.2 寻求专业性心理求助污名量表:该量表中文版由郝志红等[10]修订,主要测量个体对于寻求专业心理帮助的污名程度。量表分自我污名和公众污名两个维度,共10个条目,采用Likert 5级评分,得分越高代表个体污名水平越高。本研究中该量表的内部一致性系数为0.91。

1.2.3 心理困扰量表:该量表中文版由周成超 等[18]修订,主要测量个体在最近4周内出现的紧张焦虑等非特异性心理健康相关症状的频率,量表为单一维度,共10个条目,采用Likert 5级评分,得分越高表明个体心理困扰问题越严重。在本研究中量表的内部一致性系数为0.93。

1.2.4 寻求专业性心理帮助态度问卷简版:该量表中文版简版由孔雪燕等[19]修订,主要测量个体对于寻求专业心理帮助的看法,量表包括有效性、独立性、开放性3个维度,采用4点计分法,共10个条目,其中有5题反向计分,得分越高表明个体寻求专业心理帮助的态度越积极。在本研究中量表的内部一致性系数为0.74。

1.3 统计学处理方法 采用Epidata 3.1双人录入数据,运用SPSS26.0对数据进行统计分析。计量资料以±s表示,相关性分析采用Pearson相关分析;使用AMOS 24.0建立结构方程模型并对模型进行适配度的检验。运用HAYES[20]编制的SPSS插件process进行链式中介作用检验和Bootstrap分析(Bootstrap样本为5 000,模型6),95%CI不包含0说明中介效应存在。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验 使用Harman单因素检验,对40个项目进行未旋转的主成分因素分析,结果显示有6个因子的特征根值大于1,第一个因子解释的变异量为28.32%,小于40%的临界标准,因此本研究不存在明显的共同方法偏差。

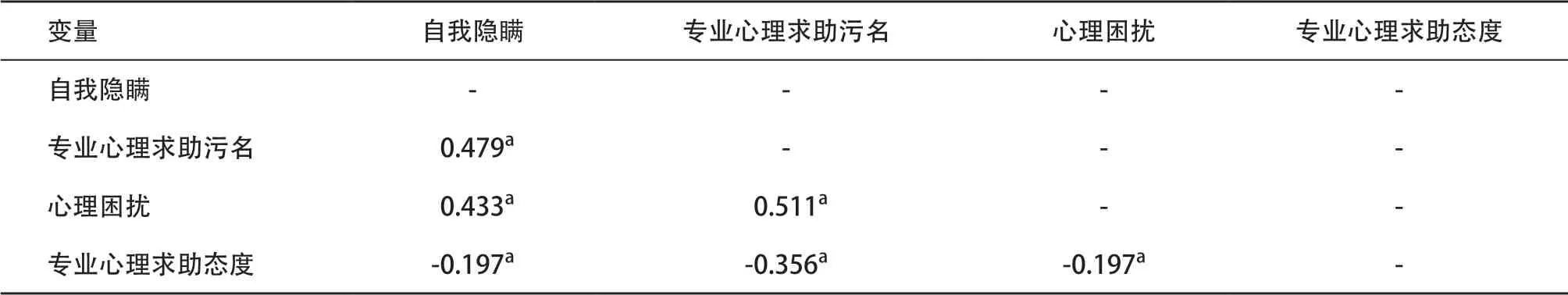

2.2 Pearson相关分析 自我隐瞒、专业心理求助污名、心理困扰、专业心理求助态度的评分分别为:26.53±7.53、21.90±6.82、19.89±6.99、16.75± 2.92。Pearson相关分析结果显示,大学生自我隐 瞒、专业心理求助污名以及心理困扰三个变量之间存在显著的正相关(r=0.433、0.479、0.511,P<0.01),且三者均与专业心理求助态度之间存在显著负相关(r=-0.356、-0.197、-0.197,P<0.01)。见表1。

表1 自我隐瞒、专业心理求助污名、心理困扰、专业心理求助态度评分的Pearson相关分析(n=995)

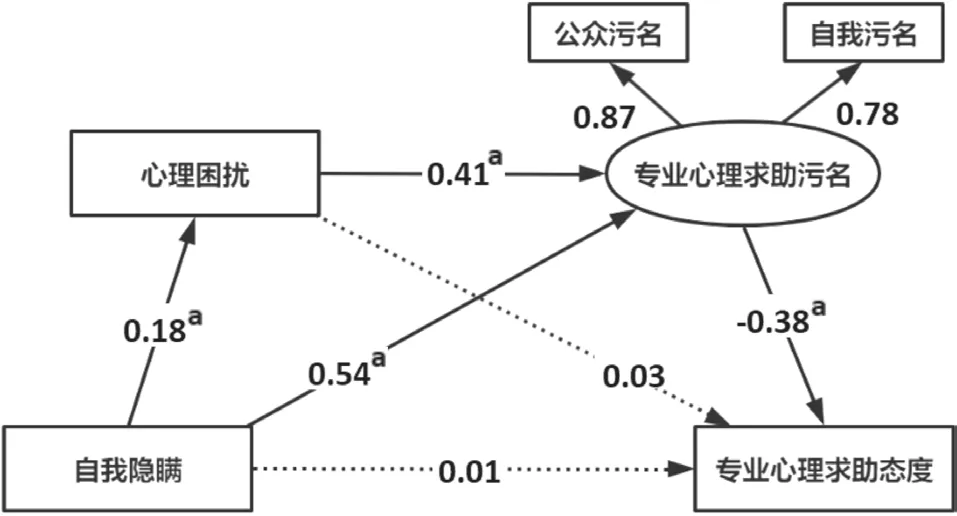

2.3 各变量间的结构方程模型 首先采用AMOS 24.0对以自我隐瞒为自变量,以专业心理求助态度为因变量,专业心理求助污名和心理困扰为中介变量的结构方程模型进行拟合度检验,多重中介模型拟合结果为χ2=15.937,df=4,χ2/df=3.984,GFl=0.994,AGFI=0.976,NFl=0.989,IFI=0.992,TLI=0.979,CFl=0.991,RFI=0.972,RMSEA=0.055。检验结果显示该模型各项拟合指数较为理想,说明该中介模型可以接受。对该结构方程模型中的路径进行分析可知,自我隐瞒对心理困扰具有显著的正向预测作用(β=0.18,P<0.001),心理困扰对专业心理求助污名具有显著正向预测作用(β=0.41,P< 0.001),自我隐瞒对专业心理求助污名具有显著正向预测作用(β=0.54,P<0.001),专业心理求助污名对专业心理求助态度具有显著的负向预测作用(β=-0.38,P<0.001)。结构模型见图1。

图1 自我隐瞒、专业心理求助污名、心理困扰、专业心理求助态度的关系模型

2.4 中介效应显著性检验 中介效应检验结果表明,在控制了年龄、性别和有无专业求助经历变量后,结果显示除总间接效应显著外,共有两条中介路径显著,分别为:自我隐瞒通过专业心理求助污名影响个体专业心理求助态度(95%CI=-0.050~-0.027),相对中介效应占比48.40%;自我隐瞒通过心理困扰和专业心理求助污名影响个体的专业心理求助态度(95%CI=-0.027~-0.013),相对中介效应占比25.22%。见表2。

表2 自我隐瞒与专业心理求助态度的链式中介分析结果(n=995)

3 讨论

本研究探讨了大学生心理困扰和专业心理求助污名在自我隐瞒和专业心理求助态度之间的中介作用。研究结果显示,大学生自我隐瞒和专业心理求助态度呈显著负相关,这与以往研究结果一致[13]。加入中介变量后通过构建结构方程模型检验发现,自我隐瞒对大学生专业心理求助态度呈现完全中介的作用。中介作用主要通过两条路径实现,分别是心理困扰的中介作用,以及通过心理困扰和专业心理求助污名的链式中介作用。

自我隐瞒通过专业心理求助污名间接影响专业心理求助态度。自我隐瞒程度越高,个体对于污名的容忍度越低,这支持了以往研究结果[21]。对寻求专业心理帮助行为的低容忍度导致大学生更容易感知对心理求助的污名,使其在受公众污名的影响的同时,更容易深度内化自我污名。随着专业心理求助污名程度升高,个体寻求专业心理帮助的意愿降低。本研究结果在前人研究基础上进一步探索了自我隐瞒通过专业心理求助污名对专业心理求助态度产生的作用,对高校工作者今后在实践工作中提升大学生寻求专业心理帮助意愿提供理论依据。

此外,本研究还发现,自我隐瞒到专业心理求助态度之间的作用是通过心理困扰和专业心理求助污名的中介作用产生的,由此构成了自我隐瞒→心理困扰→专业心理求助污名→专业心理求助态度的链式中介作用路径。该结果表明,自我隐瞒程度高的个体自身心理痛苦程度也越高,这与已有研究结果相一致[22]。自我隐瞒的情况严重阻断了大学生寻求专业心理帮助以维持基本心理需求的行为。多项研究证实,大学生们不愿意将个体心理健康信息暴露给他人[23-25],这种一味的隐瞒行为最终可能导致大学生出现自杀等严重心理健康问题[26]。同时本研究结果显示,心理困扰对专业心理求助污名有正向预测作用,大学生将心理健康诊断作为自身标签与污名化观点紧密联系在一起,将自身心理健康状况置于恶性循环之中[27],心理困扰越严重,就越不愿意去寻求专业的心理帮助。在此基础上,大学生自我隐瞒状况通过心理困扰与专业心理求助污名的关系对个体的专业心理求助态度产生了更显著影响。KENNETH[28]提出,个体自我隐瞒会直接影响个体对专业心理求助的态度,高自我隐瞒个体在寻求心理帮助时的态度更消极,在遭受心理困扰时个体更倾向于寻找亲密关系的朋友来倾诉心理痛苦,而不是去专业的心理咨询与治疗机构寻求帮助。同时,低自我隐瞒个体能够促进心理问题的暴露,使个体处于健康心理状态之中,进而降低专业心理求助污名水平,在出现心理问题时更倾向于寻求专业心理帮助。

本研究的启示在于,大学生自我隐瞒水平不仅能够直接影响到个体的心理健康状况,还能够通过心理困扰和专业心理求助污名影响到个体对专业心理求助的态度,进而恶化自身心理健康状况,使其进入恶性循环。我国大学生对于寻求专业心理帮助的行为存在普遍的污名现象[29-31],当务之急是改善大学生对于专业心理求助的态度,引导其正确解决心理问题。因此高校教育者和管理者们在提升大学生心理健康水平的工作中应多管齐下,关注大学生当前心理健康状况的同时,重点建设良好的学校氛围,为大学生们创设开放、包容、安全的校园文化环境,使其能够敢于向专业心理机构求助,勇于表露自我内心世界,积极解决自身存在的心理困扰;同时还可以通过适当增加例如团体心理辅导、积极心理学、大学生心理健康等的专业心理健康课程来提升大学生的心理健康素养,完善大学生对心理疾病的认知,降低其对专业心理求助的污名化水平,使更多的大学生愿意接受专业的心理咨询和治疗。