翻译规范本源性概念的中国诠释

喻旭东 傅敬民

(1.上海大学外国语学院,上海 200444;2.无锡太湖学院外国语学院,无锡 214000)

0.引言

20世纪后期,描述翻译研究在西方兴起,成为翻译研究的重要分支(Holmes 1972),对于开拓翻译研究的视野、深化翻译研究的内涵起到了重要作用。描述翻译学派的一个重要理论就是翻译规范,图里(Toury 2012)、切斯特曼(Chesterman 2016)、赫曼斯(Hermans 2020)等学者先后对其进行了卓有成效的研究。但是翻译规范理论在我国一直不温不火,傅敬民(2013:11-15)曾指出:“我国的翻译规范研究经历了引介国外研究成果(移植)、评介相关理论(消化)、运用翻译规范研究中国翻译(本土化)三个阶段,此后未能对翻译规范进行更深入的探讨”。之后我国有关翻译规范的研究有所增加,但仍鲜有关于翻译规范本源性概念的深入探讨,缺少用中国思维对西方翻译规范研究的比较解读或对应解读。西方概念思维对翻译规范研究的贡献在于理性和逻辑、条缕分析,但在主客合一的整体观上稍显不足。比如翻译规范到底是规定性的主观要求,还是描述性的客观表征,这个问题一直没有得到很好的回答。“对本源性的概念阙失边际明确的界定,无疑导致翻译规范研究倍感挫折”(同上)。有鉴于此,挖掘翻译规范的本源性,无疑构成翻译规范研究的核心问题。本文试图基于中国传统象思维来回应这一问题。因为象思维对世界的认识是主客一体、“天人合一”的,它“不是站在被认识者之外,也不是把其当作对象,而是就身在被认识者之中”(王树人2005:32-36)。文章用象思维对翻译规范的本源性概念进行中国诠释,尝试厘清翻译规范的整体内涵,建立“道象互为”(包通法2018:88-93)的翻译规范概念框架,满足翻译研究、翻译实践、翻译教学以及翻译批评活动对翻译规范之本质的认识需求。

1.翻译规范之名——象思维认识构式下的定义

规范是西方描述翻译研究的核心概念和便利工具,其适用性和实用性早已得到证明,但是这个概念其实比看起来要更加模糊、更加难以掌握(Hermans 2020:73)。规范是一个社会学概念,可理解为“正确性概念的社会性呈现”(Bartsch 1987:4),就是特定社区里的人们对于特定行为或人为现象“正确性”的共同认识。图里是将规范概念系统引入翻译研究的关键人物,他将规范定义为“将某一社区所共享的普遍价值或观念——如对正确与错误、适当与不适当的看法——转换为适当的且适用于特定情形的行为指南”(Toury 2012:51)。据此推演,翻译规范就指“把某一翻译场域内所共享的普遍价值或观念,如对正确与错误、适当与不适当的翻译行为的看法,转换为适当的且适用于特定翻译情形的行为指南”(刘晓峰,马会娟2016:55-61)。

基于上述理解,翻译规范可被视为“内化于行为主体(译者)的行为制约因素,这些因素体现了某个群体共享的价值观,翻译过程中的所有决定主要受这些规范的控制”(谢芙娜2018:7)。切斯特曼借用社会生理学的“模因”概念,指出影响译者思维和行为的翻译观念和翻译理论就是翻译中的模因,如对翻译的概念、对策略的理解和对价值的认知等,当某种模因占据主导地位时,它就成了一种规范(切斯特曼2020:64)。皮姆的观点可以为切斯特曼做一个简单的总结——翻译规范就是一种非正式的集体认同,是群体对翻译的期待(Pym 2014:70)。赫曼斯将规范定义为“行为的规律性以及可以解释这种规律性的隐含机制”(Hermans 2020:80)。对此,图里(2018b:137)和切斯特曼(2018:116)均认为,人们能观察到的行为规律本身并不是规范,它们只是规范活跃的外部证据,规范需要从这些外部证据中提炼。而且我们要警惕,首先,即使是合乎规律的行为方式,也必须经由社会自发的或有组织的评价这个环节,才能转变为行为规范(傅敬民,许志芳2014:8-12);其次,不同的研究者或不同的研究方法也许会从相同的规律中重构出不一样的规范(陈勇2019:25-34);再者,并非所有的规律或倾向都是规范的结果,其或许是由时间、认知或译者能力的限制所导致的;最后,规范既可以是规定性的也可以是禁止性的,对于禁止性的规范我们很难找到与之对应的被禁止行为,因此虽然规范多以一些群体规律性行为的方式体现出来,但探查规范又不能简单地仅从复现和群体性的行为规律入手(刘宏2020:57)。

可以看出,有人将翻译规范视为主观存在,有人则倾向于将之视为客观规律。综合以上观点,我们可以从象思维主客一体的认识构式出发,试对翻译规范做出如下定义:翻译规范既是人们对翻译活动的期许和认同,又是翻译活动本身的规律和要求。

2.翻译规范之实——象思维认识构式下的本质

翻译规范在某种程度上是一个被混淆和困惑所包围的概念(Shuttleworth&Cowie 1997:113)。图里(2018a:21)认为规范是一种(对观察到的行为[结果]的)解释性假说,解释性假说的重点在于解释力,关注的是可行性而非存在性问题。根据这一观点,翻译规范似乎只是人们虚构出来的概念而非真正存在的实体。但是,规范只是一个解释性假说吗?它不是先于行为和结果而存在的东西吗?否则它如何影响并制约行为和结果呢?皮姆对翻译规范的定义——群体对翻译的期待——似乎表明,翻译规范确实是先于翻译行为和结果而存在的。问题是,翻译规范既可能是因,也可能是果。翻译规范的形成显然有其时空条件,因而是其他因素之果;特定时空中确立的规范就成为制约行为的因素,成为人们所作所为之因。

对于图里“解释性假说”的定位,切斯特曼(2018:118)怀疑道:“既然规范是解释性假说,那么它们根本不是真正存在的实体。这似乎有些极端:如果规范是社会事实,它们肯定作为社会实体而存在,而不仅仅作为学者的假说?”这里,切斯特曼将翻译规范看作一种社会实体,他想要强调的是“规范的存在具有主体间性”(切斯特曼2020:69)——社会实体是人类行为的创造物,如货币、婚姻,离开人类社会与人类行为,社会实体就不会存在。切斯特曼对规范本质的这种认识要比图里更进一步,然而,切斯特曼对自己的提议用“问号”结尾,多少给人一些不太确定的感觉。

较之于切斯特曼,赫曼斯(2018:175)则笃定地认为,“规范是一种心理社会实体,就像地球引力、语法和罪恶感没有‘确切的存在’,不可能被直接观察到,但很少有人怀疑它的意义”。赫曼斯在“社会实体”前还加上“心理”二字,他可能想要表达的是——翻译规范是一种内在的主观实体。但是当他说没有“确切的存在”时,似乎又忽略了主观实体是基于客观实体建构而来的。实际上,制约翻译的因素确实存在,翻译规范就是之一。它不仅存在于人们的心理或观念中,也存在于实际的翻译产品、翻译事件以及对这些产品和事件的评价中。

上述西方翻译规范研究的代表学者对于规范本质的讨论,在主观认知和客观存在两者之间难以取舍。事实上,对翻译规范本质的探索可以从中国传统文化中汲取宝贵资源,而在这东方的资源库里,象思维的整体思辨智慧形态就可以很好地对翻译规范的本质进行解释。“中国哲学认为,天人本来合一,物我本属一体,内外融为一篇”(申小龙2008:300)。在这种综合性的宇宙观下,我们可以说,客观世界是主观认识的外在基础,人脑认知需要基于时空事实才能进行加工;主观认识是客观世界的能动呈现,时空事实因人脑认知的加工才会变得富有意义。因此,在象思维“天人合一”的认识构式中,翻译规范既存在于客观世界中,也存在于主观认识中;既是翻译活动跨时空的共性表现和运行法则,又是翻译活动经由人的体悟和加工产生的主观建构。

3.道象互为的翻译规范蕴义

西方的概念思维在近代促进了科学理性的发展,成为现代文明的基本思维方式。但是当这种思维方式取得巨大成功的时候,人们有将其绝对化的倾向(王树人,喻柏林1998:38-48),或者将其当作最经典或最规范的形式(吾淳1998:3)。从一般意义上讲,概念思维在认识和把握世界时,把认识主体置身于认识对象之外,将整体加以分割,并将被割裂的局部“静态化”(张祥龙2008:3-8)。相较之下,中国传统哲学的象思维更加注重感性与体悟,将认识主体视为宇宙万象的一部分,追求的是天人合一(包通法2015:89-94)。

象思维是中国哲学中极其重要的一个范畴,其主要过程就是《周易》所说的“观物取象”和“象以尽意”(王树人2006:51-57)。换言之,就是借助“象”来认识世界、领悟世界和表达世界。“象”有双义——表征象和义理象(包通法,喻旭东2020:17-22)。表征象是对事物的具体化和形象化,是对所观之物的整体表征;义理象就是“道”,在中国哲学中被视为宇宙万物的本原和法则(包通法2014:60-63)。表征象和义理象互为彼此、互证互释,即象和道是互为的。象思维虽然在认识形态上缺乏西方哲学那种科学实证和条缕分析的逻辑,略显混沌和模糊,但是在面对有机整体的复杂问题时,仍然有着自己的优越性。将翻译规范置于道和象的统一体认识框架内,我们可以发现它是以“道象互为”的方式运作的,具有“道象互是”“道象互释”和“道象互施”的蕴义。

3.1 翻译规范的“道象互是”

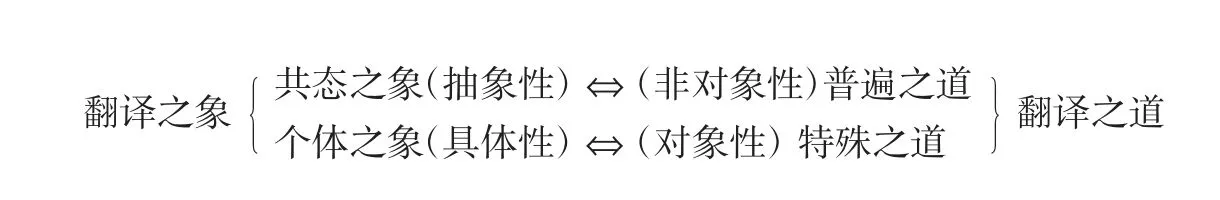

翻译规范的道象互为,“为”首先取“是”之意——翻译规范既是形而下的翻译之象,又是形而上的翻译之道。根据象思维“道寄于象,象生于道”的哲思,我们应该将翻译规范视为一个有机整体,借助“道象互为”的整体、动态思维构式来认识翻译规范的上下双层与左右双面,以及双层双面的内在关联(见图1)。

图1:翻译规范的道象互是

在道象互是的认识框架内,左边的翻译之象是规范之外表,右边的翻译之道是规范之内理,二者一表一里、一实一虚,互为彼此。翻译之象包含两个层次:第一,当其表现为某一个或某一类文本的翻译现象,或某一个时期或某一个社会的翻译现象时,可以称为“个体之象”;第二,当一系列个体翻译现象汇聚到一起,归纳概括出适用于更大范围的翻译现象时,可以称为“共态之象”。对应的,翻译之道也包含两个层次:一为“特殊之道”,是个体翻译现象背后的本源和法则,视为小道;二为“普遍之道”,是共态翻译现象背后的机制和规律,是诸多个体之道的融合升华,视为大道。需要注意的是,翻译规范的这两个层次之间没有明确的边界,它们相互依存,不能脱离对方而独立自在。我们需要将这两个层次置于连续体中进行考察,在这个连续体中的某个翻译规范可能身兼二职,既构成下一层规范的抽象归纳,又作为上一层规范的具体实现。

说到翻译之象时,人们想到的往往是翻译产品和翻译行为这类物象和事象。事实上,翻译之象还有诸多其他具体形式,如副文本、批判性评价和规范内容陈述。副文本指译文中的序言、注释、后记等。批判性评价是指对遵循某翻译规范的翻译行为或产品所做出的肯定,或对违反某翻译规范的翻译行为或产品所做出的批评,这种评价常见于教师点评、翻译评论、客户/用户反馈以及同行评价等。规范内容陈述包括权威发布和信念陈述——权威发布是指翻译权威对规范内容的宣布,但不是所有规范都有相关的权威发布;信念陈述往往以“我认为(在某某条件下)人们(不)应该做某事”的形式出现,是对某种行为或结果的维护,可见于译者访谈、译者笔记、译者前言、译者随笔或信件中(Chesterman 2017:189)。上述副文本、评价和陈述作为翻译之象的一种类型也包含具体性和抽象性两个层面,分别对应翻译之道的特殊性和普遍性。除此以外,另有翻译理论、翻译教学理念、翻译行业的标准和准则、翻译的相关政策等都可以视为翻译之象,它们也分别在具体和抽象两层与翻译之道的特殊层面和普遍层面对应起来。总之,翻译规范作为翻译之象和翻译之道,不再是两个分离的概念,而是互为彼此、相互融通的一体。

3.2 翻译规范的“道象互释”

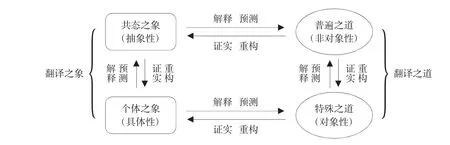

翻译规范的道象互为,“为”其次取“释”之意——道寄于象,可以释解象;象表征道,可以释证道。翻译之道和翻译之象可以互证互释。关于翻译规范的解释力,西方描述翻译学派做了不少工作,比如图里利用翻译规范理论对希伯来语文学译本的研究(Toury 2012);切斯特曼从翻译规范的角度对翻译策略、翻译评价的研究(Chesterman 2016)。总体说来,描述学派对翻译规范进行的研究可以归纳为两个方向:一个方向是通过翻译行为或事件对其背后的翻译规范进行反思,如通过译者在翻译过程中的行为归纳出制约翻译决策的规范;另一方向是用翻译规范对翻译行为或事件进行解释,如从主流的规范出发解释译者在翻译过程中的某些抉择。从道象互释的思维构式来看,描述翻译学派规范研究的第一个方向是从左往右的释证,通过翻译之象对其生成之道进行证实和重构;第二个方向是从右往左的释解,依托翻译之道对其表征现象进行解释和预测(见图2)。

需要指出的是,当翻译之道从右往左对翻译之象进行前瞻性预测时,会促使对某些翻译行为的选择或规避,这就体现了道对象的约束力。此外,翻译规范的互释性除了体现在道象双面之间,还体现在上下双层之间。翻译规范的双层互释也分为两个方向,一个是从下往上,另一个是从上往下。在左侧翻译之象这一面,下层个体之象是对上层共态之象的释证;上层共态之象是对下层个体之象的释解。同样需要指出的是,共态之象可以对个体之象做出前瞻性预测,体现规约性和约束力。右侧翻译之道的上下互释亦是如此。因此,从翻译规范的道象互释认识框架可以看出,翻译规范既具有描述和解释力,也具有约束和预测力。遗憾的是,西方描述翻译学派对于翻译规范的规约性大多持否定态度,特别是图里,他在多个场合一再强调翻译规范是描述的而非规定的。

诚然,要想改变世界,第一步就是描述世界(Rushdie 1992:13),但是理解世界的目的最终还是要“改变世界”(马克思,恩格斯2012)。我们对过去翻译行为和结果的描述,最终目的还是为了对以后的翻译行为或结果进行预测,以及对翻译评价提供更为全面的参考框架。因此,描述是翻译规范研究的起点和重点,但不应成为终点;描述是翻译规范的重要部分,但不是翻译规范的全部。规范具有“社会约束功能”,能够使个体的意图、选择、行动与集体的理念、价值观和偏好保持一致(王传英2013),翻译规范研究可以也应该为翻译实践和翻译教学提供规定性指导。退一步讲,即便翻译规范研究的目标不是要告诉译者应该如何翻译,人们也能通过描述的方法而得出的翻译规范来判断特定历史条件下的翻译是好是坏(Pym 2014:72)。至于描述翻译学派对翻译规范描述性的坚持,切斯特曼或许已经找到了解释:研究翻译规范的方法可以也应该是描述和解释的,但是这种研究方法不能否认翻译规范的规定力量,只不过这种规定性不是来自研究者,而是来自规范自身。也就是说,我们可以描述在一定时间、一定文化中存在的规范,但这些规范本身具有规定性并为从事翻译的人所体验(Chesterman 2017:167)。翻译规范的道象互释认识框架已经表明,翻译规范不仅具有解释力和重构性,还具有预测力和规约性。

图2:翻译规范的道象互释

3.3 翻译规范的“道象互施”

翻译规范的道象互为,“为”还应取“施”之意——翻译之道和翻译之象不仅互相证实、互相阐释,还可以互相促成。象生于道,道可以解释象的成因,还可以指导象的生成;道寄于象,象可以表征道的实质,还可以推动道的演变(见图3)。翻译之道和翻译之象的互释互施,首先可以从两个维度来看。第一是时间维度,在回顾性研究中,可以用翻译规范对已经发生的翻译行为或结果进行解释,也可以通过后者对翻译规范进行证实;在前瞻性研究中,翻译规范可以对今后的翻译行为或结果进行预测从而施加影响(图里2018c:167)。第二是空间维度,从种系发生学的角度,翻译规范可以视为对群体翻译行为规律或翻译知识偏好的描述;而从个体发生学的角度,翻译规范必然会影响和指导群体中每个人对翻译的认识、判断与操作,因而具有规定性(切斯特曼2020:74)。就翻译规范概念的时间性和空间性演化,图里提出翻译规范具有嬗变性——翻译规范有过时、主流、前卫三种形态,它们总是随着时间呈线性发展、流变;他还提出翻译规范具有多元性——在每个群体中,针对任何行为总是存在不止一个的规范,在同一个群体中运行的各项规范不仅互相有别,在很多时候他们还为争夺支配地位而相互竞争(图里2018a:35-36)。事实上,翻译规范在时间上具有的嬗变性和空间上具有的多元性都是翻译之道和翻译之象通过人文性互施的结果。

图3:翻译规范的道象互施

如前所述,象思维是“天人合一”的。道和象都是动态生命性的,道象的互相施为要通过人的中介,通过人的实践方能得以实现。翻译规范也不例外,因为翻译事件本身是人文的。“翻译规范就是内化于个体的采取某种行为的倾向或习性”(Hermans 2020:82),内化是指吸收他人的思想观点,将所认同的新思想与自己的原有观点、信念结合在一起,形成一个统一的态度体系。一个群体中的成员可以通过三种途径或方式习得翻译规范加以内化:第一是对翻译知识的学习,包括对群体翻译观念的日常接触、对相关翻译理论的专门学习,以及对规范权威之言的遵循;第二是对群体中翻译行为和翻译产品的规律进行总结或模仿;第三是对群体就翻译行为和产品所作的评价进行顺应,包括群体对规范习得者自身翻译实践的反馈以及对他人翻译实践的评价。在将翻译规范内化之后,人们将通过自身的社会实践将其表征出来,即翻译规范的作用体现在翻译群体遵守规范的过程之中。在翻译规范的互施形态下,规范的效力可以源自权威如翻译专家或教师,也可以源自群体对它的共同遵守,或者权威与实践皆然。规范与奖惩概念相关联,正是奖惩的出现使得翻译规范对译者的行为产生影响。在一般情况下,译者总是想要获得对恰当行为的奖励而避免对不恰当行为的惩戒(Toury 2012:249)。规范效力的具体实现还与译者对规范的态度息息相关,译者对规范的响应不仅仅只有机械的同意(Hermans 2020:79),还可以选择违背某个规范。遵循规范的翻译行为和产品在容易获得认可的同时会强化盛行的规范;违反规范则要承担相应的惩罚或制裁,但译者对某规范的违背和挑战也可能促使规范的发展和变化,这就体现了翻译之象对翻译之道的反施力。上述翻译规范的道象人文性互施证明:翻译之象是对翻译之道的表征,受道的制约;翻译之道通过翻译之象得以实现,受象的促成。因此,翻译之道和翻译之象具有时间性、空间性和人文性的互施形态和时空演化。

4.结语

翻译规范概念的重要性,再怎么强调都不为过,无论是做翻译、研究翻译,还是从事翻译教学,翻译规范都是一个绕不过去的问题。对翻译规范的诉求“不仅仅是翻译实践的要求,而且也是翻译研究的应然,更是翻译教学之所急”(韩子满,钱虹2021:32-38)。遗憾的是,有关翻译规范的研究仍然存在诸多悬而未决的争议,如“翻译规范的定义不尽相同、翻译规范的涵盖范围大相径庭、翻译规范的分类五花八门”(徐修鸿2011:49-54)。这些问题一方面是因为研究者采用的视角不同,另一方面也是因为缺乏对翻译规范本源性概念系统深入的研究。在翻译学科、翻译行业和翻译教育蓬勃发展的当下,挖掘翻译规范的本源性,厘清翻译规范的概念体系,已然是现实之需。因为,若是连翻译规范的本质属性都没有摁住,那还何谈做好翻译规范研究,更妄论要在翻译实践、翻译教学和翻译批评中建立或培养翻译规范意识。本文基于西方翻译规范研究的成果,以中国传统哲学问题框架和思维构式为指导,对翻译规范的本源性进行了探讨,指出了翻译规范既是形而上的翻译之道又是形而下的翻译之象,在“道象互为”的概念中蕴含着“道象互是”、“道象互释”和“道象互施”的本质。文章运用中国传统思维构建“道象互为”的翻译规范概念体系,深化了对翻译规范的认识,为翻译实践、翻译教学以及翻译批评等活动提供了一个可资利用的概念工具。