从“苏松嘉湖”到“苏松常镇”

宋可达

关键词:明代;江南;地域分异;文化认同

一、问题的提出

江南研究是长盛不衰的一门显学,已有论著汗牛充栋,而新出成果依然大量涌现。以往研究中,学者们多从经济、市场、城镇、产业、文化等角度切入,讨论“江南”区域的独特性状。不过,对于“江南”地理范围的界定,仍是江南研究者们首先要面对的一个基础性问题。

作为一个历史地理概念,“江南”在不同历史时期,有着不同的地域指向。就颇受学界关注的明清“江南”范围而言,前辈学者已经做了相当深入的探讨。李伯重提出,经济史研究视阈中的明清“江南”,应指苏、松、常、镇、宁、杭、嘉、湖及太仓州等八府一州。1周振鹤《释江南》将近代以来的“江南”诠释为镇江以东的江苏南以及浙江北部地区。2陈学文在《筚路蓝缕的三十年——明清江南史研究的回顾与展望》里,表示个人倾向以苏、松、常、镇、杭、嘉、湖为狭义的“江南”。1罗时进认为,若从自然生态、经济水平、人文环境3方面加以综合考量,大致可将环太湖地区称之为“江南”,即以明清时期的苏、松、太、常、嘉、湖五府一州为主,也包括杭、镇两府的部分地区。

总体而言,在如今明清江南史的研究语境中,持“江南”为“七府”或“七府一州”的说法已居于主导地位。在学者们看来,位于太湖平原的苏、松、常、镇、杭、嘉、湖七府,在明清时期基本可以视作一个均质的地域共同体。从区域研究的整体史关怀来说,这样的研究理念当然无可厚非。但是,在强调明清“江南”区域具有高度同质性的同时,对于这一时期“江南”内部存在的多样性、差异性面貌,也当予以足够重视。正如王家范指出的:“作为大区域的‘江南,其内部经济、社会、文化的地方差异日益拉开,各自逐渐塑造出不同的个性特点,这就决定了它很难作为一个“共相”的大概念被长期广泛使用。”3谢湜在《高乡与低乡:11-16世纪江南区域历史地理研究》中也明确表示,历史上的“江南”是一个不断变动的区域,应将其视为一个时空连续体进行综合考察。4无独有偶,高逸凡通过对明代官方文书所记的“江南”概念及其空间范围的探索,揭示出随着明初太湖流域及其周边地区行政区划的重大变化,明人心目中的“江南”随之发生了不小改变,并渐趋形成了“江南直隶”等新的“江南”概念。5胡克诚从朝代更迭、财政政策和行政管理3个维度出发,对镇江府在有明一代是如何由“江南”外部转化成“江南”内部的动态过程进行了解构。其研究结果表明,所谓的“江南七府”地区,事实上存在一定的地域差异。6除此以外,张伟然以湖州为中心,对其地域归属在明清时期发生出吴入越的变迁过程作了一番梳理,进而阐明“江南”内部的文化认同有着颇为明显的吴、越之异。7以上研究成果启示:“江南”是一个复杂的地理概念,研究者在关注明清“江南”区域整体性的同时,也应尝试把“江南”放入纵向时间轴,对其内部存有的多样性和差异性面貌进行动态性观察。

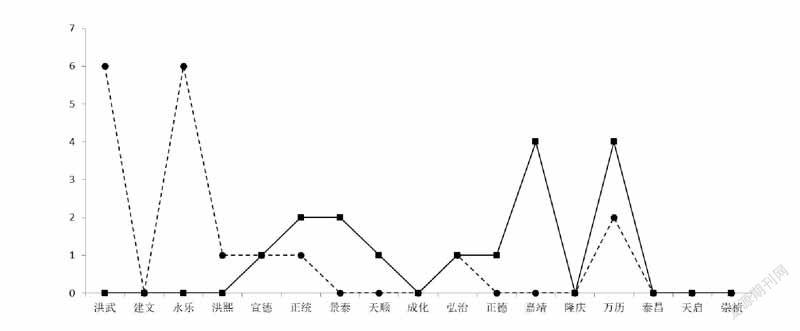

表1:《明史》中“苏松嘉湖”與“苏松常镇”使用次数统计表

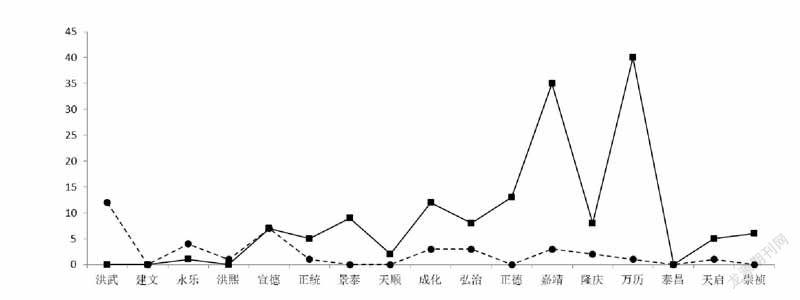

表2:《明实录》中“苏松嘉湖”与“苏松常镇”使用次数统计表

沿着上述思路,本文以明代的官私文献记载为基础,对其中关于“江南”诸府的地域称谓进行微观性质的考察,发现:明人认知中的“江南”核心地域,大致依正统朝为限,发生了明显由“苏松嘉湖”到“苏松常镇”的变迁。这种转变,既受到了行政区划的制约,又隐含地域文化层面的影响。时至今日,学界对明清“江南”区域的研究可谓无孔不入,但甚少有研究者注意到这一重要的社会文化现象,遑论对其进行深入的考察。本文即从明代官私文献记载入手,对“江南”诸府地域称谓的变迁过程进行梳理,展现并分析这一时期“江南”内部发生的地域分异现象。不当之处,尚祈赐正。

二、明代官私文献中的“苏松嘉湖”与“苏松常镇”

(一)正统以前的“苏松嘉湖”与“苏松常镇”

为了详细说明“苏松嘉湖”与“苏松常镇”两种地域称谓在明代官方文献中的使用频率,以下依据《明史》《明实录》两种基本史料,利用“中国基本古籍库”和“明清实录数据库”统计相关词频,制成表1、表2。

根据以上两表可以看到,正统以后,“苏松嘉湖”在官方文献中的出现频率大幅下降;与之相对,“苏松常镇”在《明史》《明实录》中的使用频次则急剧攀升。

从表1的统计结果来看,正统以前,“苏松嘉湖”在《明史》中出现14次,占使用总次数的78%;正统以后,仅在正统、弘治、万历三朝零散出现了4次。至于“苏松常镇”,正统以前,该地域称谓止在宣德朝被使用1次;此后,其在《明史》中共出现15次,占使用总次数的94%。

与表1相比,表2的数据样本更大,其呈现出的结果亦更具典型性。据统计,正统以前,“苏松嘉湖”在《明实录》中出现24次,占总数的67%。正统以后则出现12次,占总数的33%。与之形成鲜明对比的是,正统以前,“苏松常镇”仅仅在永乐、宣德二朝出现8次,占总次数的5%。此后,这一地域称谓在《明实录》中被使用达143次,占总数的95%。

如果将《明史》《明实录》中“苏松嘉湖”与“苏松常镇”的使用次数进行横向对比,可能更能说明问题。据表1,正统以前,“苏松嘉湖”与“苏松常镇”在《明史》中的出现次数分别为14次和1次,比例为14:1;正统以后,则分别为4次和15次,比例逆转为4:15。《明实录》的统计结果也大体相似。正统以前,“苏松嘉湖”、“苏松常镇”两种地域称谓在《明实录》中分别出现了24次和8次,比例为3:1;在此以后,其被使用的次数分别为12次和143次,比例接近1:12。

表3:秦至元“江南七府”区划沿革表

表4:洪武二十六年(1393)“江南六府”平均亩税比较表

通过以上数据分析不难看出,明前期官方曾普遍以“苏松嘉湖”为“江南”区域的典型代称。在使用这一地域称谓的语境中,有的涉及“江南”的田赋、水利事务:

洪武三年(1370)九月,户部奏:“苏、松、嘉、湖四府官民田租不及六斗者,请输京仓。六斗以上者,输镇江瓜洲仓。”

永乐元年(1403)六月,帝以久雨,谓户部左侍郎古朴等曰:“苏、松、嘉、湖四郡水必泛溢,宜遣人驰往视之。”

洪熙元年(1425)九月,左通政岳福奏:“苏、松、嘉、湖诸郡春夏多雨,禾稼损伤。”帝命行在户部遣官覆视,被灾者蠲其税。

宣德元年(1426)七月,帝御奉天门,谕户部尚书夏原吉等曰:“山东诸郡奏今岁农事,已悉知之。苏、松、嘉、湖未知雨旸如何,卿其遣人驰往视之。”

亦有关乎当时“江南”区域的经济制度。如洪武十年(1377)五月,户部奏:“苏、松、嘉、湖四府及浙江、江西所属府州县,粮长所辖民租有万石以上者,非一人能办,宜增副粮长一人。”从之。

须提请注意的是,当时官方文书中提到的“苏松嘉湖”,在相当多语境里不仅仅指苏州、松江、嘉兴、湖州四府。如宣德六年(1431)二月,行在户部奏:“比者苏州府知府况钟言:‘苏、松、嘉、湖等六府,每府设通判,每县设县丞,各一员,专督粮长、治农及催办税粮,其粮长遂不听府县约束,专听于治农官。交处既久,人情稔熟,事多怠废。”

苏州知府况钟在章疏中直截了当地用“苏、松、嘉、湖等六府”来指代“江南”财赋重地。7可见在明前期的“江南七府”中,“苏松嘉湖”四府实有举足轻重的地位。

再来看“苏松常镇”。正统以前,其在官方文献中的使用次数屈指可数。据《明史·王来传》,宣德六年(1431),王来“以荐擢御史,出按苏、松、常、镇四府”。8这是洪武至宣德“苏松常镇”唯一一次出现在《明史》的记载。

《明实录》所记“苏松常镇”被使用的时代稍早。永乐四年(1406)十二月,常州府孟渎河闸官裴让言:“河自兰陵沟,北至闸六千三百三十丈,南至奔牛镇一千二百二十丈,年久湮塞,艰于漕运,乞发民疏治。”奏上,“命右通政张琏发苏、松、镇江、常州民丁十万浚之”。9此为四府首次在明代官修史籍中并列出现。宣德时,“苏松常镇”的使用次数逐渐增加。如宣德五年(1430),南京刑部右侍郎成均奏:“蘇州旧积粮少,会苏州卫等卫衙门官并下西洋旗军缺粮支给,宜从刑部奏准,例以苏、松、常、镇四府问过囚人赎罪米,暂于本处官仓收贮,以备支给。”10根据上文表2统计,宣德间,“苏松常镇”和“苏松嘉湖”在《明实录》中的出现次数皆为7次,这表明“苏松常镇”这一地域称谓在官方话语体系中被提及的频次正在不断提升。这一趋势,在正统以后表现得愈加明显。

(二)正统以后的“苏松嘉湖”与“苏松常镇”

正统以降,“苏松嘉湖”与“苏松常镇”两大地域称谓在官方文献中的使用情况,较之前发生了翻天覆地的变化。“苏松常镇”全面取代“苏松嘉湖”,成为官方视野里“江南”区域的典型代表,兹举数例:

成化二十一年(1485),辽东巡抚马文升应诏言十事,疏内称:“江南田税,除苏、松、常、镇四府粮多外,余皆量增折银分数。”

嘉靖二十四年(1545),苏松巡按吕光洵条陈水利五事,云:“苏、松、常、镇居东南下流,而苏、松又居常、镇下流。”

万历六年(1578),兵部覆巡按御史王民顺奏:“苏、松、常、镇财赋之区,而泖渎、具区夙为盗薮,该地方官务广行缉捕,以安良民。”

天启四年(1624),南京工科给事中徐宪卿上疏称:“东南之赋甲于天下,而苏、松、常、镇四郡之赋,复甲于东南,非其地广利厚足以倍他有也。”

以上诸条史料,分别涉及到正统以后传统“江南”区域的田税、水利、捕盗、财赋等庶务,可见官方文书中的“苏松常镇”,已成为一个固定的地理概念,即用来指代“江南”财赋要区。

官方的说法既如此,民间及私人的观念不能不受到影响。成化三年(1467),苏州人徐有贞撰《观风题名记》云:

惟皇明有天下,当高帝肇大一统之初,定鼎金陵,以苏、松、常、镇为京辅郡,如汉扶风、冯翊之于长安也。其地大人众,事力之强,控制江海,屏翼天室,而财赋所出、国用所资最天下,视扶风、冯翊为加重。

弘治间,徽州人程敏政在《赠侍御陈君知松江府序》一文中写道:“国家财赋悉仰东南,南畿为府十有三,独苏、松、常、镇号四大府,非才弗畀。”5二人皆以“苏松常镇”为东南首屈一指的重镇,而不涉及嘉、湖等府。

到了嘉、隆时期,“苏松常镇”已被广泛看作一个地域共同体。常州人薛甲《武举乡试录前序》云:“南畿辅郡,惟苏、松、常、镇堤防江海,任为尤重。”6这是针对苏、松、常、镇四府在军事战略上的意义而言。同一时期,苏州人郑若曾说:“苏、松、常、镇四郡,唇齿相维,利害相共。”7在《苏松常镇四府总论》一文中,郑若曾将苏、松、常、镇四府地域一体的认知阐述得愈加清晰,其称:

苏、松、常、镇四郡,幅员千里,乃朝廷命脉之地也,有识者须申画封守,而慎固之。何以故?我国家财赋仰给于东南,东南财赋莫重于苏州,夏税秋粮共二百余万石,较湖广全省一十五府十六州一百七县之赋加多焉。次松江,夏税秋粮共一百余万石,较福建全省八府一州五十七县之赋加多焉。次嘉、湖、杭,谚不云乎,上说天堂,下说苏杭,是也。迩年倭犯中国,首至苏、松,巢柘林,横行列郡,燔劫靡遗。然后略淮、扬,略温、台,略闽、粤,先后次第,咸有成算,四郡为奸雄之所垂涎可征已。况京口当江南运道咽喉,凡中原之人欲之吴、越,之闽、粤,必由此进。万一天下有事,人所必争,岂待智者而后喻哉?此皆第二义也,其第一义尤在于留都,四郡特其裀褥也。

根据这段材料,可以看到苏、松、常、镇四府在经济、政治、军事层面实有着唇齿相依的密切关系。虽然在郑氏论述中,亦提到同属“江南”的杭、嘉、湖三府在经济上的重要性,但其仍将“苏松常镇”从“江南七府”中剥离出来,强调其为一个独特的实体地域,可见在郑若曾等当地人看来,此四府的空间联系已达到相当紧密的程度。

当然,在正统以降“苏松常镇”这一地域称谓全面占据官、私话语主导权的同时,受历史惯性影响,“苏松嘉湖”时或会出现在时人记述中。如隆庆间,嘉兴籍进士黄洪宪《复滕少松巡抚》文称:“苏、松、嘉、湖财赋甲于天下,一遭凶荒,束手无措,冀国赋或能少蠲,则田租亦可无税。”9不过,与明前期相比,“蘇松嘉湖”作为“江南”区域典型代称的地位,整体上已为“苏松常镇”所取代。

综上所述,我们大致可以描绘出明中期以后时人对于“江南”的认知图景:苏、松、常、镇四府在官方及民间层面,被普遍视作一个紧密联系的实体地域。进一步而言,与苏、松同属南直隶的常、镇二府,已经逐渐替代浙江之嘉、湖,成为明代中后期朝野舆论中“江南”核心地域的重要组成部分。

由此引出的问题是:明人对于“江南”核心地域的体认,何以会发生从“苏松嘉湖”到“苏松常镇”的转变?下面通过行政区划、文化认同两个维度,以历时性的视野进行分析。

三、政区变迁背景下的“江南七府”

从政区沿革来看,太湖流域——明代的“江南七府”,明以前经常同属于一个行政单位。秦与西汉属会稽郡。东汉顺帝永建四年(129),以钱塘江为界,分会稽为吴、会稽二郡,1太湖流域属吴郡。六朝属扬州。唐代前期,太湖流域属江南东道;肃宗乾元元年(758)十一月,“置浙江西道节度使,领苏、润等十州,以昇州刺史韦黄裳为之”。2至北宋,太湖流域隶于两浙路;南宋属两浙西路。入元后,杭州路、湖州路、嘉兴路、平江路、常州路、镇江路、松江府等六路一府之地皆隶江南浙西道肃政廉访司,统属于江浙行省。

基于以上史实,谭其骧先生指出,“明以前的太湖流域本来一直同属于一个政区”,且“从来都没有分开过”。3这一论断基本无误,但从微观上考察,略有可补充的地方。

事实上,经历了秦汉大一统时代,后世“江南七府”之地在南朝时曾长期分属两个不同的高层政区。宋文帝元嘉八年(431),以“江北为南兖州,江南为南徐州,治京口,割扬州之晋陵、兖州之九郡侨在江南者属焉”。4当时南徐州的辖郡,包括晋陵、义兴、南东海、南琅琊、广陵、海陵、盱眙、钟离、山阳九郡,其中晋陵、义兴、南东海三郡范围,大致同于明代常州、镇江二府辖域。随着南徐州在南朝时期的稳定设置,汉晋以来一直统于扬州的太湖流域,在高层政区归属上遂发生了分裂。换言之,整个南朝时期,后世常、镇二府地域在绝大多数时间里皆隶于南徐州,而苏、松、嘉、湖、杭五府之地则受扬州管辖。

接踵而来的隋唐盛世,“江南七府”之地重新统于同一高层政区。但自唐末以降,随着王朝秩序的崩溃,太湖流域复为不同的地方割据势力占据。与南朝时期类似,后世“江南七府”中,常、镇二府之地属杨吴政权,苏、松、嘉、湖、杭五府则属钱氏吴越政权。故北宋太平兴国三年(978)吴越国主钱弘俶取消王位,以所部十三州一军“纳土归宋”时,其所纳之土并不包括常、润(即明代镇江府)二州。

到了元末,群雄并起,作为东南财赋所聚的“江南”地区成为各方势力角逐之所。至正十六年(1356),朱元璋引军渡江,克集庆、镇江二路,改为应天、镇江二府,进围常州。7同年二月,张士诚集团亦自通州渡江南下,“陷平江,并陷湖州、松江及常州诸路”,8与朱元璋军对峙于常州。次年(1357)三月,徐达克常州,改为常州府。9“江南七府”中,常、镇二府遂入朱元璋势力范围。而苏、松、嘉、湖、杭,则稳定属于张士诚势力。史称张士诚政权之辖域,“南抵绍兴,北逾徐州,达于济宁之金沟,西距汝、颍、濠、泗,东薄海,二千余里”

元至正二十五年(1365),朱元璋势力对张士诚政权发起总攻。次年(1366)十一月,朱元璋军克嘉兴、湖州二路,并改为府,隶江南行中书省。3未几,李文忠领军克杭州,4改杭州路为府。吴元年(1367)正月庚子,松江府守臣降,5以该府隶江南行中书省。同年九月,“徐达克平江,执士诚,吴地平”,6改平江路为苏州府,隶于江南行中书省。至此,“江南七府”尽入朱元璋政权。

由此可见,在明以前,常、镇二府与苏、松、嘉、湖、杭五府,先后在南朝、唐末五代、元明之际经历了3次行政归属上的分裂(见表3)。尤其是元明之际朱元璋、张士诚两大集团在太湖流域的激烈军事冲突与对峙,对于明初“苏松嘉湖”地域称谓的形成,起到了一定的推波助澜作用。典型的证据是,元末属张士诚势力的苏、松、嘉、湖四府,入明后在经济上被课以重税,作为对当地民众支持张士诚集团的报复。《明史·食货志》称,洪武初,

太祖定天下官、民田赋,凡官田亩税五升三合五勺,民田减二升,重租田八升五合五勺,没官田一斗二升。惟苏、松、嘉、湖,怒其为张士诚守,乃籍诸豪族及富民田以为官田,按私租簿为税额……大抵苏最重,松、嘉、湖次之。

与“苏松嘉湖”相较,常、镇二府的赋税负担则要轻松不少(见表4),朝廷亦常施宽政以抚恤之。如洪武二年(1369)诏曰:“朕自渡江,首克太平,定都建业,其应天、镇江、太平、宣城、广德,实为京师辅翼之郡,军需钱粮供亿浩穰,朕每念之不忘。去岁曾免税粮,忽遇天旱,民无所收,惠不及下,朕有歉焉。其今年夏秋税粮并再免一年,其无为州今年税粮亦与蠲免。

当然,明前期形成“苏松嘉湖”这一地域称谓的背景,并不仅仅是因为此四府在元明之际属张士诚势力范畴。从微观层面来看,苏、松、嘉、湖尤其是苏、松、嘉三府,在政区沿革上确实有着相当密切的前后承袭关系。一个无可争议的事实是,直到元至元二十八年(1290)朝廷以松江府直隶江浙行省,2松江才脱离嘉兴的管辖。而作为统县政区的嘉兴,在后晋天福三年(938)被置为秀州(嘉兴府前身)之前,3长期为苏州下辖之县。因此,较之常、镇二府,苏、松、嘉(湖)在历史上的联系似乎更加引人瞩目。

至洪武十四年(1381),朱元璋以嘉兴、湖州二府自直隶改属浙江,4这一举措,造成了太湖流域行政区划的长期分裂。值得注意的是,嘉、湖与苏、松此后虽分属不同的高层政区,但在明前期,这一政治现实并未过多影响官私文书对于“苏松嘉湖”一词的使用。这中间固然有着历史惯性的因素,同时亦不能忽视明代一种特殊地方行政区划——巡抚辖区对于时人认知所起的作用。

洪熙元年(1425)正月,明仁宗遣布政使周幹等巡行“江南”诸府,赐敕谕曰:“南方诸郡尤廑念虑,诚以民众地远,情难上通,今特命尔等巡视应天、镇江、常州、苏州、松江、湖州、杭州、嘉兴八府,其军民安否何似,何弊当去,何利當建,审求其故,具以实闻。”5同年八月,周幹还京,“言有司多不得人,土豪肆恶”,继位不久的宣宗“命广西按察使胡概为大(理)寺卿,同四川参政叶春巡抚直隶及浙江诸郡”。6这一巡抚,即明代应天巡抚的前身。

由此可见,洪武十四年(1381)明廷以太湖流域分属直、浙两大高层政区后,到洪熙元年(1425),复以巡抚辖区的方式,将苏、松、嘉、湖在政治空间层面进行了某种程度的整合,这是明前期“苏松嘉湖”这一地域称谓得以广泛使用的重要政治背景。

尽管如此,苏、松、嘉、湖四府毕竟并非属于同一省级政区。即以巡抚辖区而言,此四府也不是稳定地属同一巡抚管辖。与之相较,常、镇与苏、松虽然在明以前经历了3次行政区划上的分裂,但自吴元年(1367)以后,苏、松、常、镇一直属于同一高层政区和巡抚辖区,且再也没有分开过。这一现实因素,在之后岁月里持续影响着明人对于“江南”核心地域的认知。尤其在景泰五年(1454),应天巡抚李敏因“抚内多事,建请添设大臣一员,分巡督理”。7景泰六年(1455)正月,朝廷应李敏之请,“敕提督蓟州永平军务,左副都御史邹来学巡抚苏、松、常、镇四府,抚安兵民,操练军马,禁防贼盗,赈恤贫困”。8朝廷以苏、松、常、镇四府单独设一巡抚辖区,充分体现出决策机构对此“江南四府”的高度重视。虽然天顺元年(1457)英宗夺门后,下诏撤销了该巡抚辖区,9但这一短暂的行政措置,对于苏、松、常、镇四府的地域整合,仍是一次重要的尝试。

嘉靖以降,随着浙江巡抚的稳定设置,10包括杭、嘉、湖在内的浙江省全境皆为其固定辖域,苏、松、常、镇四府与杭、嘉、湖三府彻底分属不同的巡抚辖区。与此同时,明中期以后,苏、松、常、镇四府常设有苏松巡按及苏松兵备道之职,其行政、监察、军事事务已高度统一。在这样的背景下,相较明前期的“苏松嘉湖”,当时人更倾向于把“苏松常镇”视为一体,并将此四府看成是“江南”区域的典型代表。如嘉靖时期,南京工部尚书周用《江南灾伤疏》云:“臣惟国家财赋取给于东南,而江南各府出办,莫重于苏州、松江、常州、镇江等四府。”1苏松巡按吕光洵则称:“《禹贡》扬州之域,自江以南,其郡以十数,苏州、松江、常州、镇江四郡最大。于地为吴分,其部所领,凡一州、十有七县,绵地千里,畛畷无数。自汉唐以来,号称财赋疆。”2从此种言论中,不难窥探出苏、松、常、镇四府在明中后期时人心目中有着相当特殊的地位。这种认知的形成,实际上受到了明廷对于太湖流域行政规划的直接影响。

四、文化认同视野下的“江南七府”

从地域文化层面而言,地处太湖流域的“江南七府”,在民风、民俗、方言、信仰等文化要素上有着较高相似性,并长期被视为一个不分彼此的地域共同体。尤其自六朝以来,兴起了一个对后世影响深远的“三吴”概念。《水经·渐江水注》云:“汉高帝十二年,一吴也,后分为三,世号三吴:吴兴、吴郡、会稽其一焉。”3随着历史的演进,“三吴”的地域指向虽有变化,但包括杭、嘉、湖在内的太湖流域,一直被认为是“三吴”的重心所在。如北宋税安礼《历代地理指掌图》释“三吴”称:“今苏、润、湖州。”4柳永《望海潮》词咏杭州云:“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。”5建炎南渡后,寓居嘉兴的李曾伯《沁园春》词曰:“丹桂开时,青苹渺处,家在三吴天尽头。”6

到了明代,情况却发生了相当大的变化。在明人尤其是明中后期时人认知中,“三吴”一词,几乎等同于苏、松、常、镇四府,同属“江南”的杭、嘉、湖则常被排斥在外。

弘治时期,南京户科给事中杨廉等以灾异言六事,谓:“近年两浙、三吴,水灾相仍,谷米踊贵。”7奏中的“两浙”、“三吴”,显然是两个相对独立的地理概念。嘉靖间,宣城梅鼎祚撰文云:“明兴,两都并建,三吴诸郡登在三辅,其地不右岨山则左环海,县官财赋大半出自东南,故吴为重矣。”8梅鼎祚意念里的“三吴”诸郡,乃南京之三辅,实际上指的是拱卫留都的南直隶苏、松、常、镇四府。

隆庆五年(1567),高拱在《议复苏松管粮参政并水利佥事兼辖苏松疏》中言道:

国家财赋大半出于东南,苏、松、常、镇四府在东南中尤为钱粮最多之处,顾各省皆有督粮参政、参议等官,而此四府独无,所以往往拖欠不完。至于三吴之水,本与嘉兴、湖州等处相通,乃浙江治其上流,苏、松治其下流,彼此不相顾,亦属未便。9

作为内阁首辅,高拱明确以“三吴”专指“苏松常镇”,并且将同属“江南”的嘉、湖诸府排除在“三吴”以外。这在某种程度上,可以代表当时官方对于“三吴”空间范围的看法。

至万历,嘉兴人陈懿典《贺观察彭公开府上谷序》文称:“当倭氛方张,议者新析三吴四郡分隶两兵使者,而常、润介于江海,微公外张军实,内戢黔黎,即倭未至,而诸亡命恶少年为所不可为者,岂少哉?”10其所谓“三吴四郡”,即苏、松、常、镇四府。同样,在贺原苏松兵备许鸿川升任山西按察使时,陈氏写道:

公仕凡两治方州,再治水,称备兵大夫者二,入冏寺者一,然其大者,在弘济三吴之功。弘济为

漕运咽喉,三吴为财赋根本,顾弘济金堤往来,共睹共称;三吴石画,散于四郡十八州县,人且阴受其赐而不觉,公亦不自明。

在此,陈懿典同样将“三吴”地域限定为苏、松、常、镇四府十八州县。

值得一提的是,在嘉、隆、万时期对于“三吴”概念的使用、阐释之中,最具影响力的莫过持海内文柄的苏州人王世贞。王世贞《赠侍御洛阳董公还朝序》文写道:

御史所按部,自司隶至荒服,凡十七,而又独三吴为最重。三吴之地,延袤不能当天下五十之一,而其狱讼、期会、簿吏,独十之二,户口十之三,至赋税乃几十之七。三吴之钱谷,日夜委输于大司农水衡,犹之尾闾之受百川,纳而不复吐也。2

董公指董尧封,隆庆元年(1567)曾任苏、松、常、镇四府巡按御史。由此可见,王世贞在文中所谓的“三吴”,即为苏、松、常、镇。

在王世贞意念里,“三吴”既然已和“苏松常镇”画上了等号,那么他又如何看待同属“江南”的杭、嘉、湖三府?这在王世贞《送督抚少司马温一斋公入领左司徒序》一文有着集中体现,该文称:

公乘车至浙凡二载,浙大治,于是复召公为右司徒……公今入佐领司徒,司徒,天下赋薮也,浙东西之民,财力已尽,赖公而苏之。然仅如医者之治疾,治其标而已。疾虽去,所以为长生久视、深根固蒂之道,未易究也。浙西北而为吾吴。吴,帝畿也,其风土如浙,而赋加重,其困更加重。

饶有趣味的是,自吴人王世贞看来,浙西北之杭、嘉、湖,在历史渊源上虽属故吴之地,但其自然环境与风俗、习气,则类于两浙其余诸府,这显然是一种认同上的差异。在《送饬兵观察使对沧王公迁浙江右布政使序》中,王氏又言道:

吾吴在故京之左辅,而厥赋又当天下半,其三垂踞海,与岛夷共,一旦之命,而饬兵独一按察使者,使者之势日益重,而格日益以高……敢问大宰之迁公于浙也,为重之耶?将不尔也。以秩,则右使右而观察使左;以地,则吴急而越缓;以寄,则饬兵使者难而藩贰易。

在此,王世贞不仅表现出一种强烈的吴地本位意识,且将包括杭、嘉、湖在内的浙江省视为越地。5由此可见,其意念中的杭、嘉、湖与苏、松、常、镇,整体上分属不同的文化区域。

相较而言,对于同属南直隶的苏、松、常、镇四府,王世贞则表现出了很强的文化认同。如《送按察副使巴蜀邓公迁任福建序》云:

按察副使巴蜀邓公,以湖广节奉玺书来治吾吴中四郡军事,公至则躬按行海戍,以时延见文武吏士,访问利害……且闽与吴孰重?吾吴四郡,谷粟金帛之赋,日夜灌输于京师而不已。吴赋十之,闽赋一之,县官所悉也,奈何轻去邓公于我。

无论是“吾吴中四郡”,抑或是“吾吴四郡”,这些称谓皆反映出以王世贞为代表的南直隶“江南四府”知识精英,对于“苏松常镇”有着相当高的认同感和归属感。

类似的感知,在同期“江南”士人著述中比比皆是。如常州人孙继皋《赠同年卫阳赫君司理苏州叙》云:“君所自治州一县七,皆物伙众盛,俗奢而讼繁,号难治。即其旁郡,如吾常、若松、及镇,皆君车辙所得遍历也。三吴,畿辅之地,国家财赋所自出也。”1显而易见,孙继皋以“三吴”等同于“苏松常镇”,并将此四府视为一个实体地域。至其《又赠周公移守苏州叙》更言道:“国家北都燕畿,以吾江南为外府,四郡棋置,山水相错如绣……时平则肩摩,世难则肤剥,辟若一家,然是其为同室,而不第为乡邻明矣。”2可见在孙继皋等“江南四府”士人心目中,“苏松常镇”已经“辟若一家”。

万历以后的天启、崇祯两朝时人认知中的“三吴”空间范围进一步固化。如嘉兴人吴麟徵在记述“江南”灾情时称:“入夏,淫雨害稼,湖州尤甚,三吴闻亦有蝗灾。”3自其看来,“三吴”地域,显然不包括浙江嘉、湖等府。苏松巡按祁彪佳疏云:“三吴四郡,延袤虽不过千余里,然以险阻言,则留京之左辅也。以税赋言,则国家之外府也。”4明确将“三吴”等同于苏、松、常、镇四府。更具典型意义的是绍兴人刘宗周在《与祁世培》书中的表述:“前者吾乡早禾大熟,听浙西以往三吴之商,日夕稛载而出。”5在此,浙人刘宗周将“浙西”杭、嘉、湖三府与“三吴”地域作了清晰的区分,足见传统上属于“三吴”范畴的杭、嘉、湖,已日趋被排除在“三吴”之外。

当然,“江南七府”毕竟同处太湖流域,彼此间的自然、经济等地域联系实难以割断。故晚明人在提及“三吴”时,偶有将此七府皆纳入“三吴”范畴,如苏州太仓人张采《与郑抚台书》云:“倘黄梅雨盛,桃花水涨,则震泽泛滥,三吴七郡皆鱼鳖,祸在旦晚。”6与之相对,苏州吴江人周宗建《请恤东南加泒疏》称:“第其事有难,概于臣乡三吴者,臣请得详言之。臣尝考海内赋额,东南居其大半,而苏、松、常三郡又居东南之大半。三郡之中,苏又居其大半。人但知三郡赋甲天下,而不知此非祖宗制赋本意也。”7从中可以看到,广义上的“三吴”,8仍为苏、松、常、镇、杭、嘉、湖等“江南七府”;更狭义上的“三吴”,似指苏、松、常三府。但需要指出的是,以上两种认知,在当时皆不具备普遍意义。整体而言,明中期以后时人尤其是“江南”士人所广泛认可的“三吴”,即等同于“苏松常镇”,杭、嘉、湖并不被包括在内。

五、明代“江南”地域分异的存在形式

通过以上论述可以看到,从明前期到明中后期,“江南”区域内部逐渐产生了一定的地域分异。这种地域分异反映在官私文献记载中,即为“苏松常镇”取代了“苏松嘉湖”,成为明人心目中“江南”区域的典型代表。这一现象提醒研究者:明清時期的“江南”,并不是一个自来被认为牢不可分、几无差异的区域,其内部实际上存在着多样性的面貌。尤其从明代的情况来看,以洪武十四年(1381)直隶嘉、湖二府改属浙江为标志,传统“江南”区域内部形成了一条长期稳定的省界。这一政治举措对“江南”区域的影响至为深远。以政策的制订及施行为例,朝廷开始将地处省界两端的“江南七府”进行分区管理。据《明史·英宗本纪》记载,正统十二年(1447)三月,“免杭、嘉、湖被灾秋粮”。四月,“免苏、松、常、镇被灾秋粮”。9“江南七府”在自然、经济层面虽是一个密切联系的整体,但朝廷仍从彼此的政区归属出发,制订独立的赈灾政策。

到嘉靖以后,随着浙江巡抚一职的稳定设置,“江南七府”在巡抚辖区上亦作了全面的剥离。除特殊情况外,“苏松常镇”与“杭嘉湖”的民政、军务基本互不相涉,正如松江人莫如忠总结的:“今各院所临地方,得兼苏松、浙江者,惟巡盐御史。”1以干系甚重的水利治理为例,嘉靖十四年(1535),应天巡抚侯位奏称:“旧以浙江佥事兼管苏、松(常、镇)等四府水利,至是太仓添设兵备,不但水利宜属兵备,及四府钱粮俱宜令其管理,庶事体归一。”2部复从之。又,崇祯四年(1631),苏松巡按饶京上疏云:“臣属四府(苏、松、常、镇),所食皆浙盐,而臣巡历,见沿海一带有盐灶八百五十对,俱在吴地。盐虽浙名,而实吴产也。昔制以浙江盐按臣辖之,每岁不过巡行一次,而鞭长不及,不若即以苏松巡按附近兼制。”3饶京希望将苏、松、常、镇四府盐政由两浙盐区中分离出来,专属苏松巡按管理。疏上后,虽因“祖制相沿已久”4等理由未能施行,但亦可窥见“江南七府”在行政管理上的分离趋势已日趋凸显。

要而言之,如果从区域一体化的视角来看待明代中后期的“江南七府”,不难发现七府的一体化进程,因缺乏制度层面的保障而举步维艰。正如嘉兴人魏大中《答田陆海》一文强调的:“浙西三郡、江南四郡,本块土而分,履者二之,各自为政,痛痒不接。”5魏大中在阐述“浙西三府”与“江南四府”“本为块土”这一深厚历史渊源的同时,亦指出由于现实行政区划的因素,致使“杭嘉湖”与“苏松常镇”在地域联系上处于一种“各自为政,痛痒不接”的分裂状态,这对于加强“江南”区域的整合显然是不利的。

另一方面,在明代两京共建的政治体制下,隶属南直隶的苏、松、常、镇,相较隶于浙江的杭、嘉、湖,在政治地位上不免有一些超然之处,这推动四府士人逐渐形成了一种“苏松常镇”地方主义或“苏松常镇”本位意识。嘉、万时期,松江人王圻撰《东吴水利考》,是书“首列东吴七郡水利总图,而书中所载止六郡,于杭郡未之及也。六郡中,尤详于苏、松、常、镇四郡,嘉、湖则稍略焉”。6可见其独以“苏松常镇”四府为重。崇祯时,应天巡抚张国维集“三吴”名士,撰成《吴中水利全书》,书中开篇《东南水利总图说》明确指出:“《水利全书》为苏、松、常、镇而作。”7兹书卷二《图·太湖沿境水口分图说》又道:“(湖州)乌程、长兴不载,以隶浙省,而全书之纂止四郡耳。”8可见该书虽以“吴中”为名,但其所述地域,处处皆与苏、松、常、镇相关,甚少涉及杭、嘉、湖三府。明末苏州人卢泾才在《上史大司马东南权议四策》一文中,则将苏松四府士人的“苏松常镇”——“吴地”本位意识表现得更为明显,文云:

(时)有三大害,一曰吴耕浙贩。浙之米价,毎溢于吴。浙商舳舻,昼夜不绝。居民之射利者,又乐与之,以致吴民尝苦饥,而浙商倍获利。自用兵以来,江广之米,渐已难致,全赖此本地之粟。而秋成之后,搬运一空,吴人不能越境而戢诸商,此其为害者一。

一曰吴盗浙窝。嘉、湖之间,湖荡寥阔,爰有巨憝,庇匿奸盗。每聚至千人,劫掠于吴,而逃庇于浙,官兵互相推诿,文移莫可勾摄,此其为害者二。

一曰吴盐浙榷。苏松沿海,亦有盐灶,而不设运司,分隶于浙。夫盐产于吴,而税归于浙,当此兵兴之际,独不可以佐吴力乎?况乎私盐出没,亦不能行其清覈,此其为害者三。

夫直隶四府,皆冲江海,浙之四府,惟杭、嘉临海,我苏松四郡,既出兵力以卫浙,而浙反以累吴。平时尚然,若一旦有事,必至此坚彼瑕,此备彼隙,

一处溃防,则在在无用。故以八府合属一抚,以统三镇,而杭、嘉四府,亦宜设处兵饷以佐协守,则地势既专,地利亦尽,此保江南之急着也。其浙抚,则移驻浙东绍兴,以保障宁、绍、温、台、处、金、衢七府,以为江南尻脊外蔽,可耳。

卢泾才这段策言,透露出3层重要信息:其一,太湖流域行政区划的分裂,致使“江南七府”在粮食调输、地方捕盗以及盐政管理上存在诸多矛盾;其二,文中提及于时“江南”存在“吴耕浙贩”、“吴盗浙窝”、“吴盐浙榷”等三大地方治理问题,但卢泾才认为吴地利益在其中受到了严重损害,而浙江则得到了实惠。故其发出了“夫盐产于吴,而税归于浙,当此兵兴之际,独不可以佐吴力乎”、“苏松四郡,既出兵力以卫浙,而浙反以累吴”等抱怨之语。其三,卢泾才建议将苏、松、常、镇、杭、嘉、湖、严八府合属同一巡抚管辖,其出发点主要是从保卫苏、松、常、镇着眼。无论是杭、嘉、湖、严四府,抑或是浙东七府,止被看作苏松四府的外部屏障,而非将“三吴”、“两浙”视为一个同等重要的整体。从中可见,“苏松常镇”本位意识已深深镌刻在于时“江南四府”精英群体意念里,并在其著述和日常言论中自觉或不自觉地表现出来。

综上所述,明清时期的“江南”区域,并不是同质化、均質化的。相反,在明代特殊的时代背景下,“江南七府”在行政归属、文化认同等层面出现了明显的地域分异,进而在明中后期逐渐形成了“苏松常镇”和“杭嘉湖”两个相对独立的地域系统。从这一意义上看,我们在关注明清“江南”区域整体性的同时,不能忽视其内部存在的地域分异现象。