移动网络使用特征及其虚实空间联动性研究

王德 朱礼才淇 晏龙旭

摘要:移动网络使用在日常生活中的比重逐渐增加,对个体时空间活动产生了一定的影响。手机信令数据的获取途径能够同时反映虚实空间活动特征及其相互关系,因此以该数据为基础,对个体虚拟空间活动特征及虚实空间联动关系进行探究。研究发现:上海核心用户日均上网时长已达5.35小时,主要集中于“网络购物”“手机视频”和“社交网络”等类型,且访问类型随性别、年龄、访问强度等特征而发生变化;其次,访问类型间存在一定的相关性,并呈现圈层分布的网络结构;再次,虚实空间关系呈现由相互促进到相互制约的变化,网络访问作为一种新的个体属性“标签”,能够对个体行为模式和空间分布进行解释与分析。

关键词:手机信令数据; 网络访问; 个体行为活动

C912.81 A 0056 11

一、 引 言

随着信息通讯技术快速发展,居民在日常生活中对虚拟网络空间的使用频率和强度越来越高,领域也不断扩展。根据我国2018年全国时间利用调查公报,居民使用互联网日均时间为2小时42分钟,其中城镇居民可达3小时23分钟,而其全部个人自由支配活動时间也只有3小时56分钟,可见网络访问在生活中的不可或缺性。网络对居民实体空间活动的影响也日趋增加,对居民日常活动的模式产生了极大的影响,进一步改变了居民实体空间的使用特征,而实体空间也会反向作用于居民的活动模式的变化[12]。

虚拟空间活动对实体空间活动的影响主要体现在工作、出行、购物、休闲等方面。现有研究表明,移动互联网络可通过改善工作活动条件、时间、地点,在一定程度上缓解交通拥堵[34],提高交通网络的效率[56],同时也为出行活动提供了多任务处理的可能性[711]。通勤时间的节约能够让居民获得更多休闲、购物时间[1216],并提供了新的休闲、购物方式[14],但也会受到居民个体经济社会属性、网络使用情况、建成环境类型等影响[1516]。在探讨虚拟空间活动差异对实体空间活动影响时,相关研究从移动互联网依赖程度、使用内容和手机App使用类型、时长、偏好等角度进行了分析。在移动互联网依赖程度方面,不同依赖程度的人群其实体空间活动模式也不同。相比轻度使用者,重度使用者通常会花更多的时间待在家里,独自进行更多的活动,出行相对较少,并且其花在户外活动和运动、离线社交、看电视上的时间较少,在晚上睡觉上花费更多的时间[1718]。在移动互联网使用的内容方面,有研究探讨了不同互联网使用内容在促进实体空间活动上的差异[1920],如获取音乐会、戏剧表演和餐厅的更新信息,重新配置居民对周围实体空间的访问[2122]。还有研究通过居民App使用类型、时长与偏好进一步对人群空间到访偏好进行识别,发现使用移动互联网较多的人更倾向于访问商业区,而使用移动互联网较少的人更倾向于待在住宅区,对于那些喜欢浏览旅游类资讯的用户,他们在闲暇时更喜欢去一些旅游区[23]。虚拟空间活动对实体活动的空间利用具有促进、替代、补充的影响[24],并会进一步促进传统城市空间的转型[25],实体空间也会反作用于虚拟空间活动[26]。一些研究指出,在城市化水平越高的地区,数字化是实现目标和管理日常生活的实用工具,而在低密度居住环境中,社区中心和社会关系是日常生活管理的重要因素[27]。居住地城市化水平越高、离商业中心距离越近的居民网购频率越高;在同一城市化水平的地区,物流设施不均衡的空间分布又会使得网购频率产生较大的差异[28]。

既有研究成果虽丰富,但在研究内容上主要关注虚拟空间活动对实体空间活动模式、选择、活动偏好的改变以及对实体空间利用的影响,还未有研究指出不同虚拟空间活动偏好人群在实体空间上的分布特征是怎样的。在研究数据方面,现有研究多数使用小样本调研数据,不能反映出大多数人的虚拟行为及其活动特征;有少数研究使用了手机信令中记录的App使用时长数据,但并未对虚拟空间活动对个人行为模式的变化及实体空间互动关系进行分析。

目前主要的上网方式已经从传统的电脑向移动设备转移。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至2020年12月,我国网民规模为9.89亿,其中使用手机上网的比例达997%,手机上网已成为网民最常用的上网渠道之一。手机信令数据在以往的研究中多应用在居民行为和时空分布等领域[29];但随着数据采集设备和采集能力的提高,其已经能够记录个体层面的集计虚拟空间活动数据,是研究虚拟空间活动及其与实体空间互动关系的绝佳数据源。基于此,本文以上海为例,利用手机信令数据探究居民的虚拟空间活动特征和其实体空间活动及分布上的关联,以期为网络时代居民行为模式领域的后续研究提供参考和借鉴。

二、 数据来源与研究框架

(一)数据来源与处理方法

1. 数据来源

本研究使用的数据是2018年某月上海联通公司用户的手机信令数据,其用户总量为1000万人。考虑到数据和人口的连续性、稳定性,本研究主要对其中约600万本地核心用户(即运营商识别其居住地在上海且当月在本地出现超过10天的用户。基于获取数据的时间范围不同,相关研究认定的识别时间也略有差异[29]。但一般认为,本地核心用户的居住地在本地,且在本地出现的天数要大于获取数据时间范围的1/3)进行分析。其数据构成主要分为三个部分:(1)实体空间活动数据。采用空间网格的方式记录用户在某一时刻的位置,受地区基站密度影响,其网格单元边长由250米至2000米变化不等。运营商已基于空间位置进一步识别用户的驻留点、出行链,并根据驻留点特征标记用户的居住地和工作地。(2)虚拟空间活动数据。个体在使用移动网络时会向运营商发出传输数据请求,运营商便可基于此记录个体的网络访问类型、访问时长和使用流量;其中网络访问类型按照功能分为6个大类、102个小类(表1),基本覆盖了虚拟空间各类领域。由于个人网络访问频率较高,数据量极大,无法保留全部原始信息,因而本研究获取的数据均为按月汇总后的集计数据,即每个用户每月访问该类网络的时长(单位:毫秒)和流量(单位:bit)。(3)用户属性数据。即基于手机号码注册和手机使用过程而记录的个体信息。本研究主要使用了用户性别、年龄等标签属性。

2. 处理方法

(1)空间单元处理。由于原始数据网格单元跨越不同尺度且相互叠合,因而需要对其进行均一化处理。考虑到后续空间分析尺度,本研究重新划定了覆盖上海市域的500米网格,并以与原网格的重叠面积为权重进行数据归并,使得空间单元连续、可比。

(2)数据抽样处理。受用户隐私等数据获取限制,在涉及个体层面的研究部分,无法获得全部用户的所有上网数据,因而采用随机抽样的方式,从600万用户中抽取了10万用户作为个体行为的研究样本,并将其指标与总体样本对比,以验证抽样数据的可靠性(表2)。相比于传统数据,该数据量下的个体行为模式研究与时空间分布仍具有相当的可信度。

(二)研究框架

从虚实空间活动的角度出发,本文的研究内容可分为两个部分:第一部分为虚拟空间活动。从总体和分类的角度对居民上网强度和特点进行概括;其次,结合性别、年龄等属性对不同群体间网络活动差异与规律进行分析,并从访问类型内部关联的角度抽象总结虚拟空间关联网络,以体现居民虚拟空间活动的共性和个性。第二部分为虚实空间活动关联。首先,以访问强度为出发点,对不同人群的实体空间活动和空间分布特征进行描述;其次,重点对“金融理财”和“手机视频”两类高、低用户的居住地分布进行刻画;最后,将网络访问、个体属性和实体空间活动三者相关联,通过人群画像的方式进行现实意义的解释,从而揭示网络对个体时空间行为活动的影响。

三、 虚拟空间活动特征

(一)网络访问强度特征

1. 总体上网特征

从上海居民移动网络访问强度来看,其网络访问日均总时长为5.35小时,中位数为3.87小时,在个体生活中占据相当的比重。而全国时间利用调查显示,移动端上网时长仅为1.88小时。据此可推测,手机上网活动实际呈现出一种碎片化和伴随性的特点,因而实际上网时长超过主观调查下个体认知的时长。观察网络访问时长分布可发现(图1),其呈现长尾分布特征,并通过双对数坐标轴验证符合截断幂律分布(图2),且几个主要网络访问类型趋势相同,这说明上网的强度分布是严重不均的,少量用户访问量极大,而大量用户访问量较少。

2. 分类型上网特征

从网络使用类型来看(图3),访问时长突出高值为“网上购物”,其次为“手机视频”“社交网络”,其占了全部手机网络使用总时长的64%。访问流量上仍以该三类为主导,但排序出现差异。“手机视频”类网络访问由于呈现单位时间高流量的特征,因而排序更加靠前,同时占全部手机网络使用总流量的76%。“网上购物”则明显消耗流量较低。考虑到访问时长和使用流量间的不匹配关系,后续研究中仅将访问时长作为评价网络访问强度的指标,其能更真实地反映网络特征与关系。

(二)网络访问属性差异

在了解居民总体上网特征后,可进一步从性别、年龄和访问时长三个角度对不同群体的上网差异进行研究。

1. 网络访问性别差异

基于按性别上网时长统计可发现(图4),男性日均手机上网时长比女性多出1.7小时。一方面说明其上网时长相对较长,另一方面则是由于男性高强度上网比例多于女性,这在类似的网络极端案例研究中也有相关发现。从访问类型上则能反映两者的上网偏好差异:男性在“手机视频”“手机游戏”“浏览器”等类型上明显投入时间更多,而女性则更多地使用 “社交网络”。

2. 网络访问年龄差异

从上网时长年龄分布上来看(图5a),手机上网的高强度群体主要集中在15—24岁的青少年,其日均手机上网时长接近9.5小时,几乎占了全部的可自由支配时间乃至部分学习、睡眠等刚性约束活动时间。而随着年龄的进一步增长,上网时长则会逐步下降,总体呈现一种倒U型阶段性分布的特点。针对不同年龄群体访问的网络类型进行研究可发现:青少年更加关注“手机游戏”“手机音乐” “手机视频”等娱乐类别;而中老年群体对“金融理财”“打车软件”“企业门户”等商务性类别的关注度则相比青少年群体较高。通过不同类型间演替的折线图可以发现(图5b),年龄变化带来的上网偏好转移主要发生在19—24岁这一阶段,其关注重点逐渐从 “手机视频”“手机游戏”向“网上购物”“社交网络”过渡,居民的虚拟活动重心开始从娱乐性向生活性转变。

3. 网络访问强度差异

由于总体特征中已经揭示了不同个体间网络访问强度的量级差异,单纯将其按时长分组则组间样本量可能相差巨大,本研究结合其幂律分布的特点,采用上网时长对数分组的方式将人群划分为20个小组,其上网时长随分组序号逐渐增加。将各组用户网络访问构成进行均一化可以发现(图6),访问类型和上网强度间确实存在一定关系:上网时长较短的用户使用各种类型网络的时间是较为均衡的,均为使用较短的时间以满足基本的生活和工作需要;而随着个体手机上网时长的增加,多余的上网时间往往集中于 “手机视频”和“网上购物”,其占据了高强度人群60%的上网时间,即“非常规”上网活动的主要类别。

(三)网络访问关联性

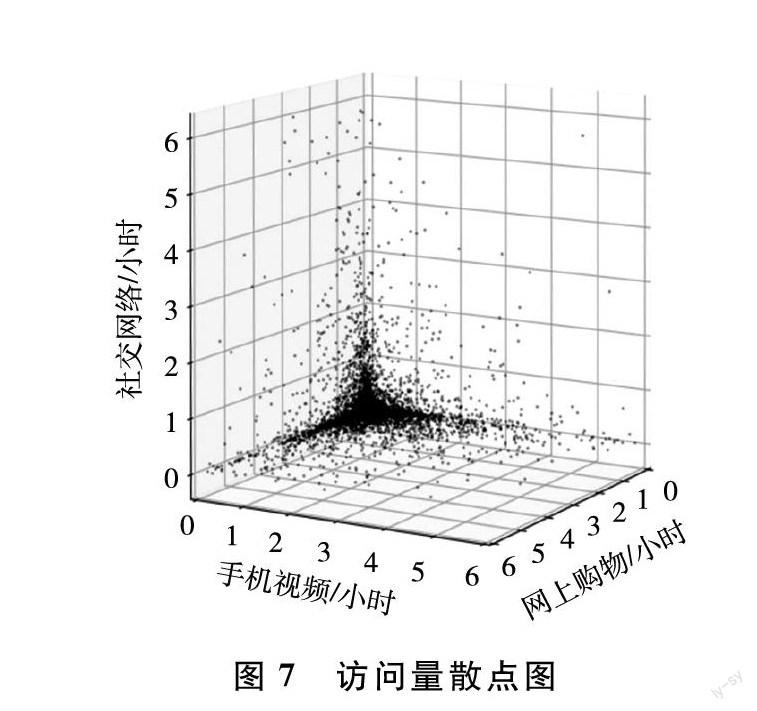

网络访问中末位类别的访问总量微乎其微,因而本研究针对个体网络访问的关联性探究仅选择了总量为前24位的类型,并对抽样的10萬居民上网数据分别计算两两类型间的相关性。结果表明,直接计算下的网络访问相关性普遍偏低,没有明显规律。继续将其中前三类访问量做散点图则发现(图7):由于访问时长呈现幂律分布,一般性访问被压缩,几乎无法反映两两之间的真实关联。为了进一步体现这种网络关系,此处设计了Z值进行反映,其计算了两种上网类型间的平衡程度随上网时长的变化,具体如下:

Z=Tx-TyTx+Ty

式中,Tx为用户访问x类网络的时长,Ty为用户访问y类网络的时长。

将“手机视频”“网上购物”两类计算Z值可视化发现(图8):只有当两种类型访问量均较小时会呈现一种平衡状态,过量的访问并不会在两者间均匀分布并呈现一种单纯的正向关系,而是只会集中在单一类别上(这一现象同样出现在其他两两计算Z值的访问类型中)。这一规律的现实意义更容易理解:在个体时间约束下,居民上网的强度和集中程度是相关的。居民上网时间越长,这些增加的时间访问的类型也就越集中,其越容易被特定的功能所吸引,即广义上所说的“网络沉迷”以及“信息茧房”。

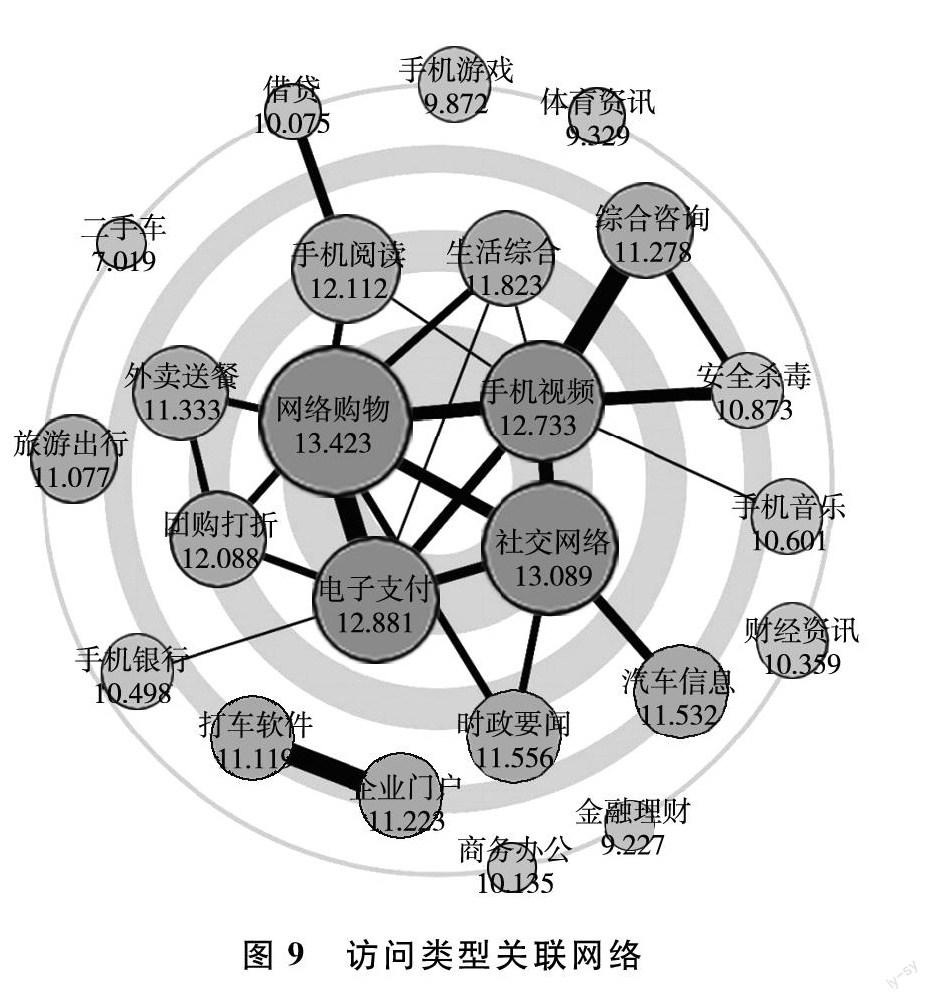

了解这种关系机制后,可以将访问时长超过正常值的部分去掉后重新计算其相关性,从而发现:“企业门户”与“打车软件”、“网上购物”与“电子支付”、“手机视频”与“综合资讯”间也出现了明显的相关关系,其基本符合常识中对上网类型的经验判断。将单个访问类型与其他类型间的相关性叠加即反映了该类型的中心程度,用连线粗细反映相关性强弱,即形成了上网类型的关联网络(图8)。在这一关联网中,越靠近中心说明人均访问时长越长,与其他类型间的关联性也就越高,是居民上网的共性和主导类型;越靠近外侧则说明人均访问时长越短,是居民上网的个性和附属类型。中心组团的关联主要围绕“网络购物”“手机视频”“电子支付”和“社交网络”展开并向外延伸,同时再次形成次级集聚组团。其中部分关联较符合经验常识,但也有部分较为特殊,比如“借贷”和“手机阅读”相关联,“汽车信息”与“社交网络”相关联,这可能也映射了部分信息的传播或投放途径。访问量不低的“手机游戏”则居于外侧,一方面因其并非生活性功能从而受众面不如低强度类别广泛,另一方面则是由于其与核心组团间存在明显的时间利用竞争关系,都是对闲暇时间的争夺,而非功能互补,因而成为个性类别居于外侧。

四、 虚实空间活动关联

虚拟空间活动在时间的约束条件下必然会对实体空间活动产生影响。同时,作为个体兴趣或活动特征的反映,相似虚拟空间活动的群体也应呈现一定的实体空间活动共性。对此,我们从虚拟空间的访问强度和访问类型两个角度展开,探究其与实体空间的联动关系。

(一)访问强度下的空间关联

1. 空间活动关联

针对访问强度,这里沿用了前文访问时长指标以及对数分组的方式;针对实体空间活动特征,主要选择了约束性更低的到访活动(非居住地、非工作地的长时驻留点),并以工作日和周末、白天和夜晚两组属性交叉下的四个时段的活动时长和总体活动频率作为指标,分析不同访问强度下的活动特征差异。结果显示(图10):随着网络访问时间的不断增加,两个指标具有总体相似的变化特征,即先升高后下降;其中典型活跃的居民,其平均到访活动时长和活动频率分别是不活跃居民的1.4倍和1.8倍。为了进一步反映这种变化,研究做出用户网络访问时长和活动时间的散点图(图11),其更清晰地呈现了个体而非群体状态下的虚实空间影响关系。针对这种变化趋势,可以结合现实意义解读其影响机制:当访问量总体较低时,结合前文特征关系中的分析,其用户群体应以中老年为主,其空间活动的强度主要是受个体活动能力或刚性活动制约而呈现较低的特点;随着访问强度的增加,人群结构开始向青少年转移,其空间活动强度加大、范围扩张,两者呈现正向的关系。这两个阶段下,虚实空间强度上的关联主要还是以个体属性为媒介,而非直接相互作用;但当访问强度超过特定阈值后,由于个体可支配時间具有有限性,进一步的虚拟空间过量访问必然会带来实体空间活动的可见压缩,因而形成了休闲活动的大幅回落,此时虚拟空间已经跨越了个体属性开始直接对实体空间产生影响。

2. 空间分布关联

过往对于居住空间的研究多揭示了个体属性下“大杂居、小聚居”的特点,但这种属性都是可见、可感知或是外在的社会性属性;单纯的虚拟空间活动作为属性则具有特殊的私密性,并不会被主观察觉以作为居住选择的考量因素。那么,虚拟空间的访问强度是否具有清晰可见的空间分布规律?对此进行研究,可分别简单统计每个空间单元内用户的平均上网时间,再观察总体的空间分布趋势。结果表明,这种研究方法并没有明显的规律,仅呈现从中心城区向远郊区逐步降低的特点,而缺乏特征区域。通过分析可发现,这一结果可能是受到统计单元中人数总量分布差异的影响,单纯统计平均值只会在“幂律分布”的概率条件下变相呈现人口多、均值大的特点,而部分人数较少的单元也更容易失真。因而,本研究最终采用了如下方式来凸显不同访问强度用户的分布差异:(1)将用户按访问时长排序。(2)选择总时长排序前2万人作为“高访问”用户,后2万人作为“低访问”用户。(3)将每个统计单元内的两种用户分布数量相减并进行空间可视化,负值区代表低访问用户聚集,正值区代表高访问用户聚集。通过这种处理方式,一方面使得两者具有相同的人口基数,能进行空间分布比较,另一方面也能避免因本身人口分布不均带来的结构性偏差以及网络访问量间的数值差距,从而直观准确地描述两类极端人群的分布差异特征。最终结果显示(图12):两者空间分布确实具有一定差异,低访问用户主要集中在中心城区,且最低值区域出现在上海市中心的黄浦区,尤其是一些历史保护区域、里弄集中区域。其中本地老年人口较为集聚,因而呈现明显网络访问低值。而高访问用户则相对集中在近郊区域、各大学校区和远郊的工业区。这种空间分布差异本质上再次回应了个体属性分布差异,即低访问用户多为中老年人群,而高访问用户则以学校学生、工厂区域周边工人为主。这与最初对其活动特征的推测也是一致的,即:虚拟空间活动本身可能并不会成为居住选择的考量因素,但受到个体属性的影响,也必然呈现一定的空间集聚性。

(二)访问类型下的空间关联

在揭示不同访问强度群体分布的机制后,可预见的是,相同上网偏好群体在社会属性的作用下必然也会产生不同的空间分布特征。鉴于网络访问细分类型多,不同类型间访问量差距大,且彼此间本身就具有相关关系,这里只选择了“金融理财”和“手机视频”两类,以探究其高访问用户和低访问用户的空间分布差异。

“金融理财”空间分布中(图13),高访问群体主要集中在中心城区,以斑块状区域为主,并在陆家嘴区域连绵成片,向外则聚集在近郊典型高档住宅区,如浦东别墅区、佘山别墅区和泰晤士小镇别墅区等。低访问群体空间分布则并不具有典型特征。这基本揭示了研究对象中访问“金融理财”类网络的用户一方面多为陆家嘴金融工作从业者,另一方面则多为相对高收入人群。“手机视频”空间分布规律(图13)则与“金融理财”基本相反,中心城区整体以低访问群体为主,而高访问群体则集中在高校校区和制造业工业区,说明高访问用户主要是学生和工人群体。

这两个空间分布的案例进一步说明了虚拟空间属性、实体空间分布与个体社会属性的关联关系。相似的经济能力、从业类型、年龄、受教育水平下的个体具有相似的虚拟空间活动特征,网络访问数据进一步扩展了手机信令数据除时空间信息外的新的社会属性标签。

(三)基于虚拟空间活动的人群画像

在对居民虚拟空间活动及实体空间关系进行部分探究后,本研究进一步尝试通过人群画像的方式对这一信息进行整合分析描述。以10万个体用户为样本,将“网上购物”“手机视频”“社交网络”“综合资讯”“金融理财”五个典型网络访问量作为属性标签,采用K-means方法进行人群聚类,预先以各类访问量最大值为聚类中心进行拟合,以反映上网差距,并根据访问量差异程度合并相似聚类,调整聚类中心,最终形成了五种不同网络访问重心的群体。为更易理解,这里以代称分为:“社交型人群”“金融型人群”“网购型人群”“娱乐型人群”和“低上网人群”。在进行各类人群分类后,对每类人群的年龄结构、性别比例分别进行计算,同时将其到访活动的时长、频率、距离作为空间活动指标,形成虚实空间统一的居民特征,具体如下(表3):

(1)“社交型人群”。该类人群以女性、青少年群体居多,其虚拟空间活动最典型的特征即高强度访问“社交网络”类网络,其次为“网上购物”类网络。在空间活动上呈现“中频长时”的特征,即外出活动频率为中等水平,但单次在外活动时长是最长的。这一年龄段主要对应着学生群体,考虑到上学的刚性约束,其典型的到访活动大多局限在周末,因而制约了其活动频率;但精力充沛的年轻人往往会尽可能地增加在外游玩的时间以进行补足,个体的社交需求从线上到线下形成了连续的闭环。

(2)“金融型人群”。该类群体在“金融理财”类网络上投入了远高于均值的大量时间,并以男性、中年为主。从他们的到访活动可以发现,其外出频率较高,同时能够接受的外出距离也较远。个体属性与虚拟空间活动的匹配基本符合现实中对该类群体的预期。与前者不同的是,其主要社交从线上转移到了线下,需要更加频繁的外出活动,同时考虑到这一群体有私家车的比例,也不难解释个体机动能力提高的情况下空间活动范围的扩张。

(3)“网购型人群”。该类群体性别基本平衡,年龄也并不集中,趋势为年龄越大,所占比例越低。其虚拟活动的主要类型则为“网上购物”。该类人群的空间活动同样频率较高,但活动距离不会过远,活动时间则稍长。对于这一类型的虚实空间关系并不能单纯通过个体属性进行判断。如果说社交和金融更多是作为一种实体空间活动的补充,两者行动具有一致性的倾向,网购这一行为则与原有实体空间活动存在明显的竞争关系。这也是虚实空间关系的复杂之处,竞争关系带来的结果可能是共同促进,但也有可能是相互替代。

(4)“娛乐型人群”。这部分群体以男性偏多,年龄上则呈现高度青年化。他们在“手机视频”“综合资讯”上花费了大量时间,主要是访问“快手”“抖音”“微博”等类似的平台。从个体活动上看,其外出活动时间和活动频率相对较低,但能接受的空间活动距离较远。这一类人群反映了当前青年群体虚拟空间活动中最常见的一面。同时不可否认的是,较多的网络休闲活动削弱了这一类群体的短距离外出。

(5)“低上网人群”。该类人群上网特征也较为鲜明,即:对各类网络的访问量均较低,较少地使用移动网络;性别基本平衡,年龄上则与“网购型人群”相反,趋势为年龄越大,所占比例越高;其空间活动特征也呈现明显的差异,外出活动的时长、频率和距离都是最短的,也就是说他们更多在家附近进行短距离的活动。这组人群的属性、网络访问和实体活动三者基本是相匹配的,几乎呈现了较少上网的老年人的空间活动状态。

实际上,网络访问本身的复杂性决定了个体活动选择具有无数种可能,基于不同的分类标准或是网络类型划分也可能产生更多的人群类型。这里的五类人群主要是基于最多访问的类型来划分,可展现一种虚拟空间活动分类解释所对应的社会属性和空间活动的方式。这种解释虽然不能完全地剖析实体空间活动或默认两者产生了直接影响,但从空间活动差异对比或是分布的角度仍为我们提供了一种新的视角。

五、 总结与讨论

手机信令数据由于其兼具实体空间活动数据以及虚拟空间访问数据的双重特点,因而能够更好地反映两者间的互动关系。基于本文研究可发现:(1)以数据反映的上海核心人口为例,居民日均上网时长约为5.35小时,类型上以“网上购物”和“手机视频”为主;男性、青少年群体上网强度显著增加;同时随着年龄的增加,网络访问需求呈现从“娱乐型”向“生活型”的转变。(2)网络访问类型间存在较为复杂的关联关系,随着访问量的增加,类型逐渐由“均质化”变为“集中化”,且由“网络购物”“手机视频”“电子支付”“社交网络”所组成的核心“共性”圈层向外扩展。(3)虚实空间活动共同受到个体社会属性的影响而呈现随同变化的特点。网络访问增加,外出活动也随之增加,但当访问总量超过一定限度时,就会反向直接约束实体空间活动。(4)相同访问强度、访问类型的群体其空间活动和空间分布存在一定的共性,虚拟空间活动可作为一种平行于社会属性的“标签”,对个体的时空间活动进行解释。

本研究一方面探索了基于手机信令数据的虚拟空间研究方式,并与实体空间活动相结合,扩展了个体时空间研究的领域范围;另一方面也印证了虚拟空间活动作为独特的个体活动类型在居民中的差异与影响。对其信息和特征的挖掘不仅有助于丰富当前时代背景下的个体行为研究,同时作为一种特殊需求的反映,也可以作为新的社会性“标签”来解释社会现象。实际上,虚拟空间活动与实体空间活动间的互动不仅体现在本文重点研究的访问强度和类型上。当进一步缩小研究的时间精度时,伴随实体活动发生的网络行为所反映的信息也能从更微观的角度对个体行为进行解释。因而,针对这一领域的研究不仅仅需要通过大数据对宏观层面进行把控了解,同样需要问卷调查、时间利用日志等多种微观层面的后续研究进行拓展丰富。

(感谢邓良凯对本文的贡献。)

YOUSEFI Z, DADASHPOOR H, HANLEY R E. How do ICTs affect urban spatial structure? A systematic literature review[J]. Journal of Urban Technology, 2020, 27(1):4765.

[2] 申悦,柴彦威,王冬根.ICT对居民时空行为影响研究进展[J].地理科学进展,2011,30(6):643651.

[3] 王波,甄峰,谢金燕,等.智慧社会下的远程通勤:基于全天和非全天在家办公选择及影响因素的分析[J].地理科学,2021,41(5):788796.

[4] HOPKINS J L, MCKAY J. Investigating “anywhere working” as a mechanism for alleviating traffic congestion in smart cities[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 142:258272.

[5] LENZ B, NOBIS C. The changing allocation of activities in space and time by the use of ICT—“Fragmentation” as a new concept and empirical results[J]. Transportation Research Part A Policy & Practice, 2007, 41(2):190204.

[6] SCHWANEN T, KWAN M P. The internet, mobile phone and space-time constraints[J]. Geoforum, 2008, 39(3):13621377.

[7] WARDMAN M, LYONS G. The digital revolution and worthwhile use of travel time: Implications for appraisal and forecasting[J]. Transportation, 2016, 43(3):507530.

[8] GRIPSRUD M, HJORTHOL R. Working on the train: From “dead time” to productive and vital time[J]. Transportation, 2012, 39(5):941956.

[9] TANG J, ZHEN F, CAO J, et al. How do passengers use travel time? A case study of Shanghai—Nanjing high speed rail[J]. Transportation, 2018, 45(4):451477.

[10] VARGHESE V, JANA A. Impact of ICT on multitasking during travel and the value of travel time savings: Empirical evidences from Mumbai, India[J]. Travel Behaviour and Society, 2018, 12:1122.

[11] 王波, 盧佩莹, 甄峰. 智慧社会下的城市地理学研究——基于居民活动的视角[J]. 地理研究, 2018, 37(10):20752086.

[12] DING Y, LU H. The interactions between online shopping and personal activity travel behavior: An analysis with a GPS-based activity travel diary[J]. Transportation, 2017, 44(2):114.

[13] CAO X. E-Shopping, spatial attributes, and personal travel[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2009, 2135: 160169.

[14] ZHOU R, FONG P, TAN P. Internet use and its impact on engagement in leisure activities in China[J]. PLOS ONE, 2014, 9(2):111.

[15] 张永明,甄峰.建成环境对居民购物模式选择的影响——以南京为例[J].地理研究,2019,38(2):313325.

[16] 王德,田金玲,谭文垦.基于网络购物行为偏好的上海市居民购物方式演替研究[J].同济大学学报(自然科学版),2020,48(11):15521561.

[17] KONRAD K, WITTOWSKY D. Virtual mobility and travel behavior of young people — Connections of two dimensions of mobility[J]. Research in Transportation Economics, 2018, 68:1117.

[18] THULIN E, VILHELMSON B. More at home, more alone? Youth, digital media and the everyday use of time and space[J]. Geoforum, 2019, 100:4150.

[19] SHEN C, WILLIAMS D. Unpacking time online: Connecting internet and massively multiplayer online game use with psychosocial well-being[J]. Communication Research, 2010, 38(1):123149.

[20] EKSTROEM M, OLSSON T, SHEHATA A. Spaces for public orientation? Longitudinal effects of Internet use in adolescence[J]. Information Communication & Society, 2014, 17(2):168183.

[21] LEYSHON M, DIGIOVANNA S, HOLCOMB B. Mobile technologies and youthful exploration: Stimulus or inhibitor?[J]. Urban Studies, 2013, 50(3):587605.

[22] SKELTON T, GOUGH KV. Introduction: Young peoples im/mobile urban geographies[J]. Urban Studies. 2013;50(3):455466.

[23] WANG Yihong, CORREIA G H A, et al. Understanding travellers preferences for different types of trip destination based on mobile internet usage data[J]. Transportation Research Part C Emerging Technologies, 2018, 90: 247259.

[24] 尹罡,甄峰.人群與活动差异视角下网络休闲对实体休闲的影响方式研究[J].地理与地理信息科学,2020,36(5):7279.

[25] XI Guangliang, ZHEN Feng, GILLES Puel, et al. Spatio-temporal fragmentation of leisure activities in information era: Empirical evidence from Nanjing, China[J]. Chinese Geographical Science, 2017, 27: 137150.

[26] ZONG W, ZHANG J. Use of smartphone applications and its impacts on urban life: A survey and random forest analysis in Japan[J]. Sustainable Cities and Society, 2019, 49.

[27] HATUKA T, ZUR H, MENDOZA J A. The urban digital lifestyle: An analytical framework for placing digital practices in a spatial context and for developing applicable policy[J]. Cities, 2020, 111.

[28] 邓清华, 薛德升, 龚建周. 广州市居民网络购物频率的影响因素及其空间差异[J]. 地理科学, 2020(6):928938.

[29] 钟炜菁, 王德, 谢栋灿, 等. 上海市人口分布与空间活动的动态特征研究——基于手机信令数据的探索[J]. 地理研究, 2017,36(5):972984.

[30] 丁亮, 钮心毅, 宋小冬. 上海中心城就业中心体系测度——基于手机信令数据的研究[J]. 地理学报, 2016, 71(3):16.

The Characteristics of the Use of Mobile Internet and the Comovement

between Physical and Virtual Spaces

WANG De, ZHU Licaiqi, YAN Longxu

College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, Shanghai 200092, China

Mobile network has played an increasingly important role in daily life. It has also influenced the individual spatial-temporal activity. Based on cell phone signaling data which can reflect both the characteristics of physical and virtual space activities and their correlations, this paper focuses on the features that characterize the individual virtual activity and its association with physical activity. It is found that the average daily surfing time of Shanghai residents has reached 5.35 hours and “online shopping”,“mobile video” and “social media” are the main preferences in cell phone usage, which vary with gender, age, online intensity and other characteristics. Upon further exploration, a certain correlation among online types was found, showing a network structure with different layers from tight to loose. It is also found that the relationship between virtual and physical space has changed from mutual promotion to mutual restriction. Online activity, as a new label of individual attribute, has great potential in explaining individual behavior patterns and spatial distribution.

cell phone signaling data; online surfing; individual behavior