他经常唱起西南联大校歌

杨学义

1950年3月,王希季在大洋彼岸登上克利夫兰总统号邮轮,踏上了回归祖国的征程。

1950年3月的一天,美国西海岸旧金山的码头,克利夫兰总统号邮轮发出巨大的汽笛轰鸣声。5个月前,中华人民共和国在大洋彼岸的东方成立了,几十名回鄉心切的中国留学生放弃了个人前途和美国的富足生活,登上这艘邮轮,义无反顾地奔向祖国怀抱。

王希季就是这群中国留学生中的一员。在随后一个月的旅途中,这群有志青年经常聚在一起,畅想着祖国的未来。他们个个学识广博、心怀梦想,都想把一身本领毫无保留地奉献给生机勃勃的新中国。一天,王希季走到甲板上,突然看到中国同胞们在放声高歌,于是情不自禁地加入其中,《抗日军政大学校歌》的声音飘扬在浩瀚的太平洋上:“黄河之滨,集合着一群中华民族优秀的子孙。人类解放,救国的责任,全靠我们自己来担承……”

梁园虽好,非久留之乡

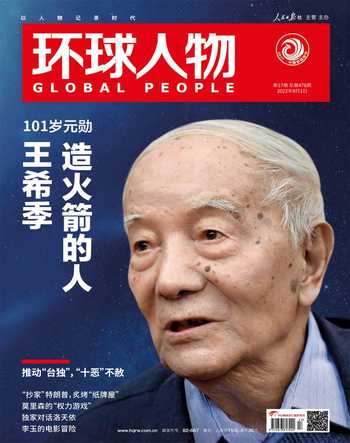

在1999年“两弹一星”功勋奖章颁授之前,出版社编辑找到传记作家朱晴,让她出一本王希季的传记。“我是‘老三届的最后一届,对科学很陌生,对中国航天知道的就更少了,而且也并不感兴趣。”朱晴对《环球人物》记者回忆,她第一次联系王希季有些勉为其难,而王希季的回复也很干脆:“我从来都不接受采访。”毕竟“两弹一星”科研人员隐姓埋名那么多年,王希季的回答几乎像一种本能,朱晴也就索性卸下了担子。

后来,有关方面进一步协调,王希季才同意配合。朱晴一边恶补科学知识,一边趁王希季挤出的时间采访。但两人共同话题少,交流效率不高,直到朱晴有次无意中说,自己母亲是西南联大毕业生,王希季的眼睛瞬间亮了,马上问:“她的学号是什么字母开头?”朱晴答不上来,王希季就问她的母亲是从哪个学校过去的,听到是南开大学,王希季立即说出她母亲的学号是“N”开头。

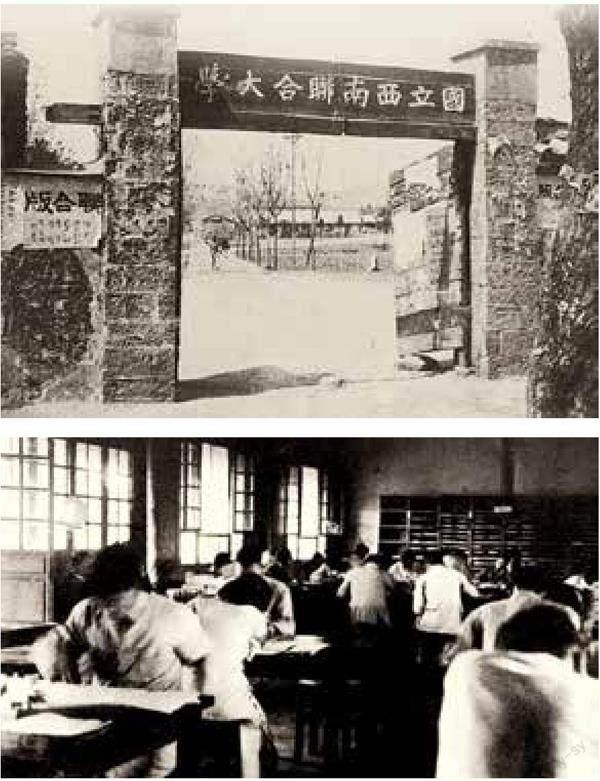

1937年11月1日,由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学组建成立的国立长沙临时大学开学。由于长沙连遭日机轰炸,1938年2月,长沙临时大学分三路西迁昆明。1938年4月,改称国立西南联合大学。每位学生学号的开头,是原属学校的英文首字母,清华是“T”,北大是“P”,南开是“N”,而王希季学号开头是“L”,因为他是在1938年直接入读西南联大的。

发现这个缘分,王希季的话匣子一下就打开了。祖籍大理的王希季本出生于昆明的白族富商家庭,后来的战乱使其家道中落。1938年,17岁的王希季还在昆明昆华高级工业学校读一年级,就考入了西南联大工学院。

这看似是走了捷径,但王希季入学后才发现,自己的短板很快暴露出来。联大实行学分制,毕业要求严苛,有的学生甚至五六年都毕不了业。王希季只上了一年职校,课程还有一大半都没学完,就要接受大学教育。“比如数学课,代数还没学完,就要学微积分了。”朱晴说,还有个难题,西南联大那些如雷贯耳的大教授来自五湖四海,上海腔、湖南调……云南青年王希季很难听得懂,有的先生甚至干脆上来就是满口英文。

王希季没有望而却步,而是发奋图强。大学一年级,他将时间利用到极致,发明了“四段作息制”:白天上课;吃完晚饭趁天没黑以及同学外出活动的间隙,抓紧学习;晚上8点前上床睡觉,凌晨一两点起来学习;学到清晨5点左右,再睡两个小时,起床上课。他就这样整整坚持了一年,逐步迎头赶上。

当时,大片国土沦陷,西南联大也不能免于战火和极度物资匮乏。王希季的“四段作息制”是在一个40多人的茅草房宿舍里实践的,“里面的臭虫,咬得我睡不着觉,浑身都痒。你把它蹍死,全是血。后来慢慢地,就是你咬你的、我睡我的,处于‘和平共处的状态了”。

由于日军飞机频繁轰炸,学生们几乎天天“跑警报”,而只要警报解除,不管刚才情况多么危急,都要继续上课或考试。一次惨烈的空袭过后,王希季不放心家人的安全,顺着城墙往家中跑去,沿途硝烟密布,尸横遍野,到处是撕心裂肺的哀嚎声。直到年纪很大后,他也没有忘记这些画面,在他心中,这些意味着“国耻”。他曾说:“那个时候就是想工业报国。落后挨打,人家总说你工业不行,造不出炮,造不出舰。”

王希季本来向往到对口的热电厂工作,借此改变家乡落后面貌。但1942年毕业后,他放弃了,毅然选择到21兵工厂安宁分厂工作。虽然不知道生产的是什么,但有一点可以肯定:兵工厂的产品是打鬼子的,这是国家的当务之急。进厂后,他很快被提拔为翻砂厂的主管技术员,相当于车间主任。两年后,他又晋升为工程师。此时的王希季不过二十出头,就业不过3年,就已经有了人人称羡的社会地位。

上图:西南联大简陋的校门。下图:西南联大图书馆中,学生们如饥似渴地学习。

21兵工厂原是南京金陵兵工厂,战时几经辗转,其中分厂落脚昆明。抗战胜利后,兵工厂要迁回南京,王希季却提交了辞呈。他看到,日寇已被赶出中国,但国内依旧在打仗,此时再为兵工厂效力,就成了国民党的内战帮凶。

百姓民不聊生,需要的是建设,于是他先后加入了昆明耀龙电力公司发电厂和联合勤务司令部重工程机械修理厂。两年多的时间里,他更加深刻感受到中国工业基础落后,萌生了出国留学的念头。

1948年4月,他登上邮轮,先后到美国弗吉尼亚州里士满大学和弗吉尼亚州理工学院深造。在攻读硕士学位期间,他坚持每隔一日到学校附近的热力发电厂工作8小时。每天课程结束是下午3点,他在车间继续工作到晚上11点。不去工厂时,他就在图书馆看书到凌晨1点,早晨不到7点就起床。1949年12月,王希季完成论文答辩,获得硕士学位。

就在王希季计划攻读博士时,看到《纽约时报》上刊登的两张照片:一张是解放军为防止扰民,露宿上海街头的场景;另一张是中华人民共和国成立时的宏大场面。

大洋彼岸的王希季看到了一个站起来的新中国,归心似箭。不少人劝他留美发展,就算是回国,先读完博士也不迟。但那个积贫积弱的祖国一直浮现在他的脑海,挥之不去。优渥生活和博士学位都不是他的人生目标,建设祖国才是。现在正是祖国最需要人才的时候,他一刻也不能等!

就是在那艘克利夫兰总统号邮轮上,王希季与其他热血青年一同高唱《抗日军政大学校歌》时,看到了一个熟悉的身影:西南联大教授、著名数学家华罗庚。在美国讲学的华罗庚刚刚谢绝了高薪挽留,义无反顾地回国,还慷慨激昂地呐喊:“梁园虽好,非久留之乡,归去来兮!”邮轮途经香港、韩国等地时,王希季又遇到了从英国归来、辗转登船的地质学家李四光和夫人许淑彬。面对王希季这些归国青年们,李四光满怀信心地说:“你们放心吧,中国非常有希望!”

那是一个激情燃烧的年代。经过长时间的接触和采访,朱晴看到王希季虽然逐渐老去了,但谈到自己毕生奋斗的事业,永远都是热情澎湃、满眼放光,与当年那个邮轮上的归国留学生没什么两样。

左图:1949年,王希季在美国弗吉尼亚理工学院实验室外留影。右图:20世纪60年代,王希季(左)在上海机电设计院向徐向前元帅汇报探空火箭的相关情况。

年过九旬的王希季在508所唐家岭航天城新区调研。

朱晴曾问他:“您在西南联大学机械,在美国攻读动力与燃料专业,在大连工学院任教期间又编写《锅炉学》《涡轮学》等教材……人生的每段经历都在换学科,怎么做到的?”王希季居然用非常同情的眼神看着她说:“学问到了一定程度,不分学科,甚至不分文理,都是相通的。”

在王希季看来,工业救国的理想抱负,就是他攻克每一门学科的法宝。“我用一个词,你可能觉得不可思议,那个年代的科学家,真的非常干净!”朱晴说,王希季和那一代科学家一样,每个阶段的人生选择都是“无我”的,最先考虑的永远都是国家和民族需要,这一特质一直延续至今。

搞工程,只有满分和零分

后来的王希季做出了更多“无我”选择。回国后,他到大连工学院(今大连理工大学)任教,后来调入交通大学(今上海交通大学)。1958年10月,王希季加入中国共产党,11月,组织找他谈话,要他去新成立的上海机电设计院兼任职务。如果从个人利益出发,这并不是一件好事,增加了任务不说,还因此错过了去民主德国的柏林大学交流两年的机会,但王希季毫不犹豫服从了安排。

1967年11月1日,国防科委决定将长征一号运载火箭的总体任务移交给第一研究院——运载火箭技术研究院负责。在此之前的很长一段时间,长征一号都是王希季工作的重中之重,移交任务时,囊括关键技术的火箭初样设计已经结束。尽管有千万不舍,王希季还是服从了国家安排,交出总体研制任务,并继续配合国家完成关键系统和技术的研制工作。

1960年4月29日,“T—7M”探空火箭发射,并回收成功。钱学森、王希季、杨南生等人在火箭发射架前合影留念。

王希季的“无我”背后,是一颗拳拳赤子心。纵观王希季的人生,可以发现他无论从事哪方面研究,都主张紧密结合中国实际情况,做出真正造福于国家和人民的工程。新中国工业基础薄弱,又处在西方的封锁和孤立之中,尖端科技领域几乎是一张白纸。即便如此,王希季那一代航天人还是摸索出一条适合中国的道路。

调到上海机电设计院后,王希季意外发现接待他的副院长竟是西南联大机械系的同学杨南生。两人交集颇深,同为系足球队的主力队员,王希季为右前锋,杨南生为门将。老同学告诉他,设计院是一个搞运载火箭和人造卫星的总体设计单位,从事的工作高度保密。就这样,这对昔日球场队友,又成了科研战友。他们的手下,是从上海各大院校调集的学生,平均年龄还不满21岁。中国运载火箭究竟应当怎么起步?两人争分夺秒啃书本,经常是头一天晚上啃了刚刚掌握的新知识,第二天就要给大家授课,王希季戏称这是“现买现卖”。

在这样的条件下,弯路是没少走的。经过不懈努力,卫星运载火箭的第一级“T-3”完成了方案设计,但当零部件准备下厂试制时,大家才发现这些零部件只能在实验室做,工厂不能批量生产,“T-3”成了纸上谈兵。

1958年11月,杨南生和王希季带领年轻人重新着手研制“T-5”。这是一种比“T-3”小得多、有制导系统的探空火箭。团队克服重重阻力,完成了“T-5”的设计、制作和总装工作,但到了试验阶段,所必需的仪器设备不齐全、不配套,导致试验无法继续推进,“T-5”最终成了一件展览品。

这两次失败让王希季意识到,研制运载火箭不能只考虑运载火箭本身,发射卫星是一项高技术、大门类工程,必须要有大系统观念,否则就会导致前功尽弃。

这一经历,让王希季想到了西南联大教授刘仙洲的教诲。刘仙洲是我國现代机械工程学先驱。一次考试中,刘仙洲让学生计算时将数字准确到小数点后三位,王希季拿着一把计算尺就开始算。“稍微动动脑子就知道,小数点后三位只有手算才算得出来,结果我用计算尺算,什么都是对的,就是后面第三位错了。”就是因为这一点差错,王希季本可得满分的试卷变成零分。这是最有意义的一个零分,王希季从此明白:“搞工程必须坚持零缺陷,如果有缺陷,那工程就是零。”

后来的工作中,王希季总是事无巨细,细心到极致。不少同事都惊叹,王希季对由数万个元器件和零部件组成的卫星竟了如指掌,研制的动态也很清楚。他经常亲自动手计算核实,对关键部位还要打着手电筒实地检查。当过工人的他还经常下车间,与工友打成一片,有效提升了元器件的生产工艺。

他将质量和细节视为生命。曾有一位和他熟悉的同事出了差错,汇报时调侃了几句,王希季不讲情面,马上严肃批评。同样,只要有人说出纠正他的话,哪怕是再小的问题,他都没有架子,虚心接受。

2003年,王希季与航天员在神舟五号飞船返回舱前合影。后排左起依次为:费俊龙、翟志刚、杨利伟、聂海胜、吴杰。

时间长了,对细节的把握也成了他的生活方式。朱晴回忆,在她创作传记时,王希季总是在稿子上用蝇头小楷整齐地写上意见,连标点符号都要改。只要上班,他基本都穿整齐的西装,扎上领带,而领子一定是白的。

不过,王希季的严苛,并未让下属抱怨。一个重要原因是,他本人率先垂范。朱晴说:“几乎他的每一个身边人都说,只要是他参与的项目,他一定在现场,并且一定是最早去的。”

有一年,酒泉卫星发射基地发射了一枚技术试验火箭,箭头落到了距发射塔正南100千米处的巴丹吉林沙漠西端。箭头中,装有返回式卫星用的高空摄像机和红外地球敏感器等试验仪器。由20余人组成的回收队伍挺进沙漠,王希季也坚持去,众人说什么也不同意,于是留下一车重物,让王希季在原地看守。正值7月,从上午到下午再到晚间,沙漠温差极大。直到凌晨,王希季也没有等到队伍归来,他发射的信号弹,也无人回应。已是第二天拂晓时刻,王希季再次发射信号弹,终于得到了回应,原来回收队伍在下午5点才发现目标,一直到晚上8点多才打道回府,但漆黑沙漠,让他们迷失了方向。见到王希季时,他们的水和干粮全喝光吃光了,不少人体能已达到极限。他们发现汽车上的一大桶水一滴没少,王希季就这样守着水桶,熬了一天一夜。

回到基地后,从70千米高空拍摄的胶片被冲洗出来,非常清晰。王希季团队终于没有辜负这次荒漠求生。

坚持正确意见,不能算固执

有一年,有人在干部考核表上罗列了王希季的一大堆优点后,小心翼翼地在最后写下一条缺点:有时比较固执,别人感到不好商量工作。看到这个评价后,王希季专门在“对组织评价的意见”一栏里真实表达了内心看法:总体评价高于本人,谢谢,但对其中比较固执的提法认为不一定妥当,坚持自己的意见和见解并不是固执,因为所坚持的也可能是对的。

朱晴认为,人们之所以对王希季有这样的看法,主要是因为他在很多问题上确实是“少数派”,甚至是“独自派”。特别是在新技术论证无法统一,又必须做出决策的关键时刻,他从不模棱两可,敢于坚持、担责。

当第一次提出要在返回式卫星上试验一种新型国产彩色胶片时,不少专家表示反对。反对者主要从稳妥角度考虑,认为黑白胶片已多次成功,且清晰度好,加上国家投资卫星不容易,何必要锦上添花呢?而王希季认为,这个险值得冒,因为彩色胶片获取的信息量要大很多,能为国家解决更多问题,锦上添花有何不好?于是他坚持要上保定胶片厂的新型胶片,试验结果不理想,就亲自去厂里做结果分析。最终他拍板决定:下一颗星不但要上彩色胶卷,而且要多上!后来,这种国产彩色胶片被长期使用,卫星研制工作真的锦上添花了。

20世纪80年代中期,有研制者提出在卫星上用计算机,因为当时数字化卫星姿态控制系统已经完全具备装星应用的条件。但那个年代,国人对“数字化”概念还很陌生。又是王希季顶住压力,进行试用,并取得成功。从此,数字化卫星姿态控制系统得到普遍应用。

还有一次,王希季主张在卫星总装测试完毕后,出厂前要进行整星振动试验。这个意见遭到大多数人反对,认为这样会增加正样卫星被振坏的风险。权衡利弊后,王希季说,即便真的振坏了,也未必是坏事,出厂前在地面被振坏总比上天时被振坏损失要小得多。后来实践证明,整星振动试验效果非常好。

上图:1947年,王希季与聂秀芳订婚。下图:2014年8月,王希季与物理学家杨振宁(中)、翻译家许渊冲(右)相聚在一起。他们同为西南联大的第一届学生,也是一生挚友,都牢记着母校“中兴业,须人杰”的教诲,在各自领域做出突出贡献。

他的眼光不仅独到,而且长远。2008年,神舟七号载人飞船实施中国航天员首次空间舱外活动。筹备期间,王希季得知航天员出舱可能身着俄罗斯的舱外航天服,在会上坚决反对:“出舱活动是载人航天的重要发展阶段,终归我们迟早是要解决舱外航天服的,自己研制不是没有基础嘛,如果你们做不出来,我可以组织力量来做,保证按时完成!”最终,航天员翟志刚身着中国人自主研制生产的“飞天”舱外航天服,完成了中国人的第一次太空行走,已经进口的俄罗斯“海鹰”舱外航天服留作了备份。

王希季曾说:“空间基础设施具有关系国计民生和国家安全的特殊性质,不应寄希望于买别国的,只能立足于自己建造!”多年以前,他就深刻意识到,花大价钱买别国的空间基础设施,受到国家财力限制,也受国际政治、经济等利害关系制约。世纪之交,我国已有导航卫星,但尚未形成全球性星座。王希季始终主张将控制权、自主权牢牢掌握在自己手中。如今,中国的北斗卫星导航系统已全球组网成功。

90多岁时,王希季与多名两院院士共同完成中科院学部咨询评议项目《空间太阳能电站发展预测和对策研究》,提到中国将在2040年建成商业性的空间太阳能电站。他的目光,超越了人生的长度,投向了无尽的未来。

朱晴发现,王希季愈发怀念自己的青年时期了。前些年,与他相濡以沫六十余载的老伴聂秀芳去世了,“他的女儿说,爸爸嚎啕大哭”。因为那是这个世界与他相伴时间最长的人,二人相恋于昆明,用一生诠释了最美好的爱情。

王希季的内心依然是炙热的,他经常对朱晴推荐家乡:“我们大理,特别适合养老!”朱晴说:“您在那里还有亲戚呢,自己怎么不去呢?”王希季反驳说:“去不了啊,我还有事没做完。”

年过百岁,青春未逝,这就是王希季。

转眼间,朱晴与王希季也已相处二十余载,有時处得像一对父女。朱晴与他的女儿关系也很好,她们发现,王希季最近总是喜欢唱起那首西南联大的校歌。因为那是他的青春,也是他们那一代人,用尽一生实现的理想:

“万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹,弦诵在山城,情弥切。

千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。”