新时期巡视制度的建构逻辑与效能转化路径

肖云忠 何苗 袁良林

摘 要:巡视制度优势与效能的关系问题是目前相关学术研究的薄弱环节,加强新时期巡视制度的建构逻辑与效能转化问题研究具有理论和实践意义。运用制度社会学原理探讨巡视制度的建构逻辑,发现巡视制度生成演变的过程、特点及优势的确立是制度环境变迁与技术环境变迁双重作用的结果。制度化是巡视制度优势向治理效能转化的内在机制与实践路径。因此,特定制度环境下的权力监督缺陷导致权力异化和运行失范,巡视制度以高位势特点集中资源,修复权力监督运行缺环,弥补监督体系链条中的薄弱环节,解决监督体系碎片化问题,实现监督体系重组,由此彰显巡视制度理念与设计优势,实现制度优势向治理效能的有效转化,成为全面从严治党的重要战略支撑。

关键词:巡视制度;建构逻辑;效能转化

中图分类号: D262.6文献标志码: A 文章编号:1672-0539(2022)03-0017-08

一、新时期巡视制度的建构逻辑与治理效能转化的重要性

监督思想和实践具有悠久的历史积淀,其核心是对政治权力主体及其行使过程的控制和约束。中国共产党的巡视制度始于民主革命时期,而作为现代意义上的党内监督制度,中国共产党的巡视制度正式确立始于2004年《中國共产党党内监督条例(试行)》的颁布[1]。改革开放以来,党和国家监督制度不断完善,呈现从单一监督的离散状态到监督体系的合力状态的演变过程。巡视制度是党和国家监督体系的重要组成部分,其实践如火如荼,其研究方兴未艾,主要包括巡视制度本体、价值和实践三个方面。本体研究涉及巡视监督的定义、特点、组成要素等基本问题。价值研究涉及巡视监督的作用、效能与定位问题,主流观点是把巡视监督定位为政治监督,巡视是政治巡视,而不是业务巡视[2],肯定巡视监督在党和国家治理体系中的重要地位和作用。巡视实践研究方面提出了联动论、贯通论。

那么,新时期巡视制度生成演变遵循何种逻辑?其演变蕴涵的优势何在?这些优势如何转变为治理效能?对这些问题的探讨还比较薄弱。为此,本文立足国家治理体系和治理能力现代化的时代背景,把巡视制度纳入国家治理体系和治理能力现代化范畴,聚焦新时期巡视制度的建构逻辑与治理效能转化问题,为进一步优化巡视制度结构、功能与运行机制提供理论依据。巡视制度的建构逻辑是指制度和技术环境影响巡视制度监督优势发挥所呈现出来的规律性。效能转化路径是指巡视制度的监督优势转化为治理效能的方式方法。

任何组织都会受到技术环境和制度环境的约束。技术环境要求组织的运作具有效率,制度环境则认为“组织不仅仅是技术需要的产物,而且是制度环境的产物”,违背社会事实或者公众认可的组织实践将遭遇“合法性”危机。巡视制度作为党和国家监督体系的重要内容和组成部分,其生成演化是制度和技术环境变迁的产物,其优势的生成和发挥离不开改革开放新时期的监督难题,而监督难题的生成演变又离不开制度和技术环境的影响与制约,由此形成“制度环境变迁-权力监督缺陷-巡视制度设计与权力监督科学化-治理效能转化”的建构逻辑与效能转化路径,其含义是指:特定制度环境下的权力监督缺陷导致权力异化和运行失范,巡视制度通过弥合权力监督结构碎片化,修复权力监督运行缺环,实现权力监督科学化,由此彰显巡视制度理念与设计优势,进而实现制度优势向治理效能的有效转化。

巡视制度的社会环境针对合法性问题,合法性包括合规律性、合目的性等内容,具体表现为腐败问题与民心关系以及权力的来源、指向与运行问题,应然状态表现为巡视制度要符合党的性质、宗旨,体现人民本位的价值取向。巡视制度的技术环境针对权力监督难点、困境问题,应然状态是能够对权力进行有效监督,要求把传统技术与新技术相结合,把自上而下与自下而上监督相结合,打破信息垄断,实现权力运行的开放性、透明性。巡视制度的建构逻辑分为两个部分,第一个部分是“制度环境-合法性-巡视制度的价值理性表达-巡视制度优势的生成演变”逻辑;第二个部分是“技术环境-监督难题-巡视制度的工具理性设计-巡视制度效能的生成演变”逻辑。

二、新时期巡视制度的建构逻辑

(一)基于制度环境变迁的巡视制度建构逻辑

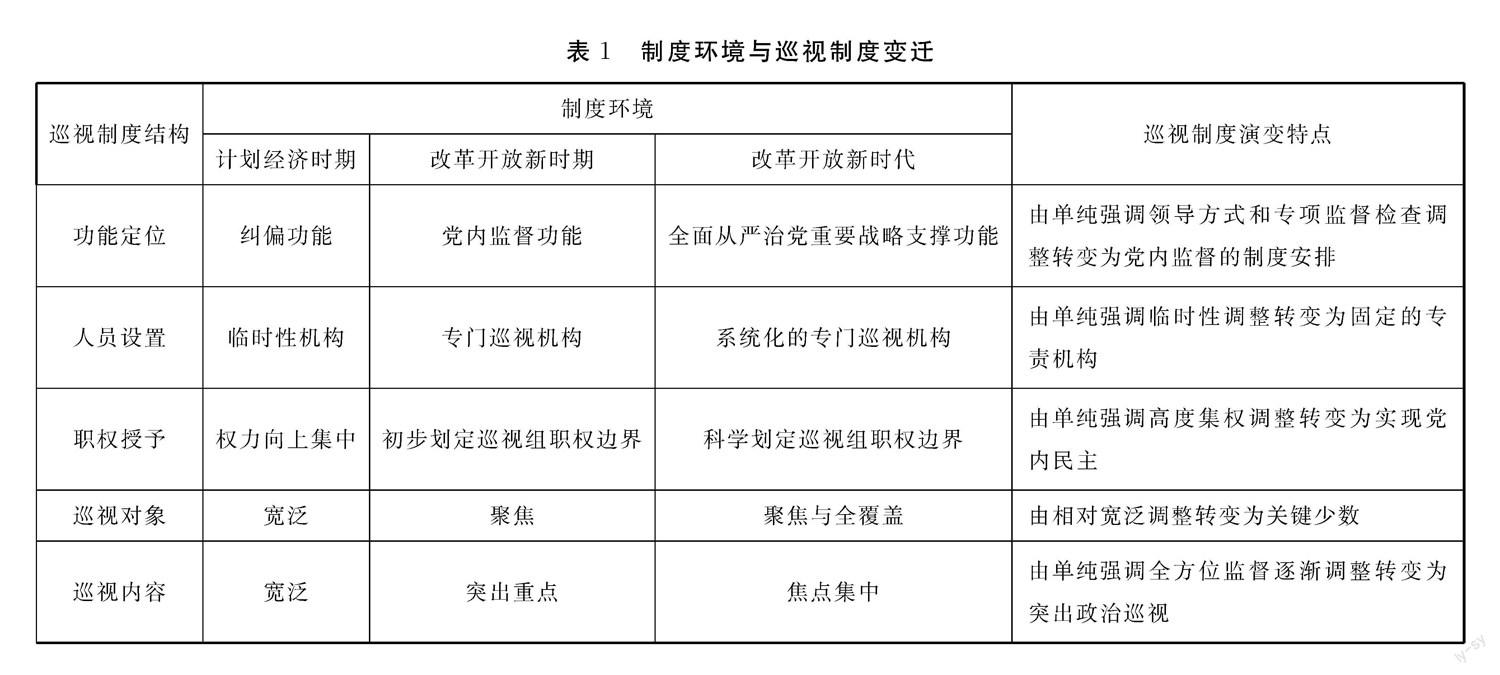

早在新民主主义革命时期,我党就设立了巡视制度,巡视组织为党的奋斗目标提供了合法性辩护,为应对外部复杂环境压力和团结内部同志发挥了积极作用。中华人民共和国成立以来,制度环境发生了深刻变迁,巡视制度结构、功能与运行也随之发生变迁,从中呈现巡视制度的建构逻辑,制度环境与巡视制度变迁的关系概括为表1。

1.合法性功能的削弱

这是指巡视制度在计划经济时期(1949-1978年),其合法性功能遭遇削弱。该时期的巡视组织与时代发展具有密切关联,党的八大之前,巡视活动较为活跃,巡视方式呈现多样化特点,巡视制度在各项运动中发挥领导、考察、监督功能,但受“文化大革命”波及,巡视制度在部分地区被削弱甚至取消[3]。①在功能定位方面,领导和指导纠正各项政治运动偏差。②在人员设置方面,1949年后的相当长时间内,巡视组属于采取抽调人员建成的临时性机构,因事而设,事毕废止。巡视员选拔重视工作经历和工作经验。③在职权授予方面,1949年后领导方式和专项检查的职能定位决定着巡视工作核心任务是加强上级对下级、中央对地方的领导,体现权力向上集中特征,巡视员拥有相当大的权力。④巡视对象涵盖国家机关和公务人员,较为宽泛。⑤巡视内容包括监督履职尽责、推动财经生产政策的贯彻落实,较为宽泛。

2.合法性功能重建与发展

这是指巡视制度在改革开放新时期(1978-2012年),其合法性功能得到恢复与发展。1978年以来,随着市场经济的发展,腐败问题越来越严重,巡视制度作为党内监督手段开始探索重建,在党风廉政建设和反腐败斗争中发挥了部分作用。①在功能定位方面,1996年1月中共中央纪委全会正式提出党内监督体系的功能定位。②在人员设置方面,2003年十六届中央纪委二次全会首次提出“专门巡视机构”概念,要求中央纪委和中央组织部设立专门巡视机构。③在职权授予方面,1996年的《关于建立巡视制度的试行办法》和 1997年的《关于重申和建立党内监督五项制度的实施办法》规定巡视组“四不”原则,要求巡视组不干预被巡视党组织工作、不承办案件、不处理问题、不做个人表态,合理规范巡视员职权。④在巡视对象方面,党的十八大前,巡视对象由党政主要负责同志拓展为党政和人大、政协领导班子及其成员。⑤在巡视内容方面,改革开放以后,巡视重点聚焦党风廉政建设、全面从严治党、坚持党的领导。党的十七大之前巡视任务仍旧宽泛,内容覆盖政治、经济、社会、文化、环境等情况。

3.合法性功能完善与优化

这是指巡视制度在改革开放新时代(2012年至今),其合法性功能得到完善和优化。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视巡视制度在党和国家治理体系中的重要作用,将巡视制度作为党自我净化、自我革新的重要手段。党的十八大报告、十八届六中全会、十九大报告、十九届二中全会和四中全会相继出台关于巡视制度的规定和论述。党中央在推动巡视巡察实现常规化、贯通化的基础上发挥巡视巡察在党的政治建设中的整合监督作用,从根本上净化党内政治生态,维护其权威和集中统一领导。①在功能定位方面,2013年4月,习近平总书记提出巡视制度的“四个重要”,巡视制度作为党之利器、国之利器,成为全面从严治党重要战略支撑。②在人员设置方面,设立中央巡视工作领导小组-办公室-巡视组等机构,以及省级巡视机构、市县区巡察机构。③在职权授予方面,2013年5月,建立巡视组组长库,由原来终身制改为“一次一授”,明确巡视组不同于干部任命考察组、工作组、办案组。④在巡视对象方面,党的十八大后,巡视对象在突出关键少数的同时,强调巡视全覆盖和部门、人员无禁区。⑤在巡视内容方面,党的十八大后,巡视工作经历三次深化。第一次围绕“一个中心、四个着力”,第二次紧扣“六项纪律”,深化“四个着力”,突出纪严于法、纪挺法前;第三次围绕“三大问题”,聚焦党的领导、党的建设和全面从严治党,2015年中央第八轮巡视首提“政治巡视”,党的十九大报告从以政治建设为统领、全面加强党的建设的高度,再次强调要坚定不移深化政治巡视,《中央巡视工作规划(2018-2022)》按照“六围绕一加强”布局,对政治巡视巡察要求进行再次深化和具体化,把政治巡视始终放在首位。

上述制度环境与巡视制度互动呈现的建构逻辑表现为三个方面:首先,宏观经济社会结构构成巡视制度生成演变的制度背景。一是社会背景,着眼于经济社会演变过程中的腐败现象,提出对权力进行监督的重要性和必要性。二是历史背景,着眼于巡视监督的历史演变过程,强调路径依赖及对优秀监督文化的继承发展。三是监督背景,着眼于监督中的困境,提出监督制度改革与重构的必要性。巡视制度出台的相关会议和文本着眼于监督实践的经验与成效,提出监督体系与效能转化问题。

其次,巡视制度围绕合法性机制展开自身内容。在革命党地位下设置的巡视制度,其使命、组织机构、运行带有特定制度背景的特点,是建构合法性、争取合法性、确立合法的过程;到了中华人民共和国成立初期的计划经济时期,巡视制度的设置、使命、任务及效果受到削弱;改革开放新时期,巡视制度得到重建,并不断发展;改革开放新时代,巡视制度结构、目标、运行机制更加完善和优化,优势不断凸显。

再次,巡视组织趋同于党政组织而具有独特优势。巡视组织在目标任务、组织结构、运行机制等方面与党政组织一致,这样的组织设计具有三个优势:第一,能够以同体结构获得合法性,巡视组代表上级组织,具有较强的权威性,容易取得群众信任、认同和接受;第二,能够整合资源,集中力量开展实践工作;第三,能够更有力地实现制度优势向治理效能的转化。

(二)基于技术环境变迁的巡视制度建构逻辑

技术环境是影响组织运行效率的技术条件,这些技术条件包括组织运行的设施设备、技术手段、行为方式。对于巡视组织的技術环境而言,是指巡视组织在所属党建范畴中的技术规定,这种技术规定以监督问题为导向,即针对监督缺陷及绩效。要在弄清制约监督绩效因素的基础上,通过技术、流程、手段等工具理性层面的创新实现巡视制度效能的提升和优化。就改革开放新时期的监督难题来看,主要有监督主体、监督对象、监督内容、监督机制、监督方法等五个方面。因此,围绕监督难题展开的技术环境创新构成技术环境变迁的巡视制度建构逻辑。

(1)监督主体碎片化。监督主体多,有党内监督,有体制内监督,还有体制外监督,这些监督主体相互之间存在疏离和协同性不足的问题,给腐败和不正之风留下空子和机会。而协同性不足的一个重要原因是缺乏高位势的领导机构,高位势领导机构的缺失使得资源整合力不足,难以打破利益藩篱、利益壁垒或者利益共同体对改革政策的阻碍,难以对“一把手”进行有效监督,由此衍生出腐败问题。要破解监督主体碎片化难题,需要建立权威性强的组织机构,以此在纵向层面实现监督力量的整合。

(2)监督机制不顺。在行政监察机关方面,监督者往往受制于被监督者,监督工作难以开展,只能对下级监督,不易对同级监督,更难对上级进行监督。县级以上地方各级人民政府监察机关对本级人民政府各部门及其公务员、下一级人民政府及其领导人员实施监察。但监察机关在对同级单位进行监督时存在较大的掣肘,作为监管机关领导之一的本级政府如果介入干预,会导致平行监督形同虚设。即使是对下级的垂直监督,受监督区域或空间的限制,上下级监察机关之间实际上存在信息不对称、沟通不顺畅的问题,通常只能以事后补救为主,事前预防为辅,削弱了监督机构的威慑力,难以做到防患于未然。纪检与监察合署办公有助于克服党政监督体制分离所带来的重复、交叉乃至冲突等问题,但弊在党政不分、行政监察职能萎缩、政府内部监督薄弱,同时出现非党公务人员纪律约束的空白地带。由于监督机构隶属地方和部门,其功能受到限制,腐败行为的发现机制失灵、防范机制失效、惩治机制乏力,同级监督形同虚设。其最大危害是无法对地方和部门领导进行日常监督,省部级官员问题必须寄希望于中央查处,中央一旦监督不到位,极易发生腐败问题。

(3)监督对象覆盖不全。以前的监督对象主要是党员,非党员公职人员的监督是个空白,给腐败和不正之风留出空子和机会。

(4)监督内容泛化。以前监督内容多,纪委、监察机构承担大量业务,没有集中精力聚焦主业,力量分散,监督效率不高,监督效益不显著。

(5)监督方法单一。以前监督主要是运用现场走访、看材料、问卷、座谈会等方法,信息技术和大数据分析方法运用不多,多种监督方法的协同性不够。普通群众对反腐败机构进行监督的意识较为薄弱,参与监督渠道不够通畅,存在被打击报复的担忧。

正是监督主体、对象、内容、机制、方法方面存在的问题,导致监督效能不够显著,这些问题可以归结为监督结构碎片化与监督过程不闭合,只有破解这些难题才能提高监督效能。巡视监督作为治理范畴,可谓切中现有监督的症结,实现了监督治理的科学化。

三、巡视制度建构逻辑与治理效能的关系

(一)巡视制度优势与治理效能的关系

制度环境和技术环境对巡视制度建构逻辑呈现巡视制度生成演化的必然性、合理性,这种必然性与合理性体现为巡视制度的优势,巡视制度优势需要通过运行效能来检验,运行效能的检验首先需要探讨巡视制度优势向治理效能转化的理论和路径问题,即一方面弄清巡视制度与治理效能的关系,另一方面探讨制度化在巡视制度效能生成演化中的角色地位及其实践路径。

制度优势与治理效能的关系体现为层层递进的三个方面:一是“并列结构”,二者不可偏废;二是“相互支撑”,二者相得益彰;三是“更好转化”,聚焦效能优化。“更好转化”聚集实践环节,强调实践是将制度优势更好转化为治理效能的关键桥梁。制度设计的优势既可以通过加强制度话语宣传和制度理论研究来进行阐释,也可以通过在这种制度条件下治理效能的实际转化水准来进行呈现[4]。制度优势是提高治理效能的基础和前提,制度设计科学合理是治理效能生成演化的前提,不好的制度难以产生良好的治理效能。治理效能是制度优势发挥的结果,可以印证制度优势,巩固、完善制度优势,二者相辅相成,构成工具理性与价值理性的辩证关系。

巡视制度优势是巡视制度在监督体系中所具有的优越性能,从本体角度看,是指制度优势的内涵、特征,从实践角度看是制度优势的运行路径、方法手段,从价值角度看是制度蕴藏着优势,这种优势有绝对优势、比较优势之分。治理效能属于价值理性范畴,表现为结果或效果,效果体现为效益、效率,效益有正效益、负效益之分,效率是单位时间完成的工作量多少,或者单位产品生产所耗费的时间多少。治理效能包括质与量的规定性,质的规定性是指性质,量的规定性是指数量、规模、大小、速度、强度等。衡量制度优势的标准是什么?习近平总书记在十九届中共中央政治局第十七次集体学习时指出:“衡量一个社会制度是否科学、是否先进,主要看是否符合国情、是否有效管用、是否得到人民拥护。中国特色社会主义国家制度和法律制度是一套行得通、真管用、有效率的制度体系。”制度是规范,治理是行为,制度优势不可能直接转化为治理效能,要将制度优势转化为治理效能,必须借助中介,即首先要将制度优势转化为制度优性。从能量角度看,优势是一种势能,优性一种性能。势能是外在的,需要借助他力才能发挥作用;性能是内在的,它自身是能够做功的。势能因其外在性,往往是容易丧失的;性能由于内在性,则是不容易丧失的。因此,只有通过制度变革,将制度势能转化为制度性能,使制度本身具有优秀的品质(即制度禀赋),制度优势转化为治理效能才能实现,从而制度自身才能长治久安[5]。

由此来看巡视制度的优势,表现为:一是绝对优势,这是指巡视制度针对特定问题而产生,对问题具有对症下药的精准性,构成巡视制度的绝对优势。二是比较优势,这是指相对于其他方案,巡视制度在解决问题时具有优越性:巡视组代表上级组织,具有较强的权威性,容易取得群众信任;巡视组成员来自外地、外单位,具有独立性,敢于监督;巡视監督发现问题能力强,具有震慑性。

(二)制度化是巡视制度效能生成演化的关键环节

制度化是指“行动被重复和被自我及他人赋予相似意义的过程”,制度化是在组织的历史进程中发生的。组织的制度化反映了组织独特的历史,反映了组织中的人们、组织所代表的群体及其既得利益,还反映了组织适应环境的方式。制度主义在分析组织与制度环境互动中的独特视角与理论思维具有启发性,即更多关注“事情如何发生”。巡视制度化是指巡视组织在环境影响下不断调整自身结构、功能与运行的过程,包括五个维度:①文本化,这是指巡视制度作为正式政策提出并确立的情况。②组织结构化,这是指巡视制度在组织建设和机构设置方面的情况。③功能定位,这是指巡视制度要解决问题的确立情况。④方式方法运用,这是指巡视制度的具体方法和技术使用情况。⑤反馈机制,这是指巡视制度效能评估、问题反思与改进情况。

巡视制度化构成巡视制度优势向治理效能转化的动力机制,通过制度环境与巡视组织的互动,巡视制度合法性得到增强,效能得到增长。巡视制度效能来自巡视制度结构与环境互动产生的适应力、转换力、引领力,适应力是指巡视制度随着环境变迁做出相应调整,实现制度创新,其创新方式有诱致性制度创新、强制性制度创新。转换力是指巡视制度通过发现问题、形成威慑,为解决问题提供支持的能力以及促进地方政治生态持续好转与优化的能力。引领力是指巡视制度在监督体系中的纽带能力,作为贯穿监督体系的纽带,能够起到纲举目张的效果。概言之,制度环境变迁与巡视制度功能定位,制度环境变迁引发巡视制度结构变迁,结构变迁的过程就是不断调整巡视制度的性质和运行的过程,由此增强巡视制度适应环境的能力,最终通过监督范畴的定性及纽带作用的定位,发挥出比较优势。

实践证明,党的十八届中央委员会在五年任期内进行十二轮巡视,首次实现一届任期内巡视工作的全覆盖,并以巡视工作带动巡察工作高效开展。截止2021年2月,十九届党中央第六轮巡视工作完成,巡察工作亦向基层党组织深入推进。巡视制度在新时代获得新的生命力,进入质量并行的新发展阶段,成为党内监督和政治建设的战略性制度安排,在理论与实践的交互中不断将制度优势转化为社会治理效能。

四、巡视制度效能转化的实践路径

(一)巡视制度的文本化

从巡视制度变迁过程来看,巡视制度文本化程度不断提升,直接体现为巡视制度在制度势位、正式化、体系化这三个方面的程度不断提高,巡视制度进入顶层设计范畴,制度势位较高。巡视制度作为党建的正式文本,正式化程度较高。巡视制度内容设计不断完善,体系化程度较高。巡视制度文本化为依规治党打下了基础,提供了依据,成为巡视制度优势转化为治理效能的重要依据。

(二)巡视组织结构的优化调整

1.横向结构

党的各级委员会(党组)在巡视巡察组织架构中居于核心地位。巡视工作领导小组、巡视工作领导小组办公室、巡视组围绕党委(组)构成巡视工作的横向组织架构。各级党委成立巡视工作领导小组,并委托巡视工作领导小组部署开展具体巡视工作。按照《中国共产党巡视工作条例》(2017年)规定,“巡视工作领导小组组长由同级党的纪律检查委员会书记担任,副组长一般由同级党委组织部部长担任。巡视工作领导小组组长为组织实施巡视工作的主要责任人。”巡视工作领导小组在同级党的纪律检查委员会下设办公室作为其日常工作机构,辅助其开展巡视工作。巡视组由党委设立,具体负责每轮巡视工作的开展,并向巡视工作领导小组汇报工作。巡视组设置组长、副组长、巡视专员及其他职位。在巡视实践中,各级党委(组)一般设置巡视组长库,从中选任执行任务的组长,组长对巡视组负总责。

2.纵向结构

巡视制度坚持中央统一领导下的分级负责原则。中央、省、自治区、直辖市委员会及中央有关部委、中央国家机关部门党委(组)实行巡视制度,市、县委员会实行巡察制度,各级党委(组)承担主体责任,设立巡视巡察机构,组织开展对被管理党组织的巡视巡察工作。省、自治区、直辖市党委巡视组巡视范围和对象的相对级别和类别与中央巡视组巡视对象和范围大致相同。在巡视工作开展过程中,中央巡视工作领导小组需要加强对省、自治区、直辖市委员会及中央有关部委、中央国家机关部门党委(组)巡视工作的统一领导,省、自治区、直辖市巡视工作领导小组同样对所负责和所巡视部门党组织的巡视工作加强领导,巡察工作参照施行,进而确保协同推进巡视巡察高效开展,在纵向层面发挥巡视制度合力。通过中央巡视工作领导小组的统一领导,巡视组织在横向建构的基础上实现了纵向贯通,巡视工作在全国上下一盘棋的整体布局稳步推进[6]。

(三)巡视制度性质和内容的聚焦

经过前9轮的“三次深化”创新后,中央巡视工作渐次把政治巡视放到巡视工作最重要的位置,巡视内容不要太宽泛,要紧紧围绕党风廉政建设和反腐败工作这个中心,着力聚焦作风、纪律、腐败和选人用人等四个方面,发现问题,形成震慑。“一个中心”和“四个着力”抓住了党内监督的重点,克服了以往巡视内容过泛、职能过散的问题,这是中央巡视工作的第一次深化。第二次深化是在继续强化“四个着力”的基础上,紧扣“六项纪律”,突出纪严于法、纪在法前,更加强调抓早抓小、惩前毖后、治病救人,从源头遏制。第三次深化则以执政党建设为根本,聚焦全面从严治党,强化“四个意识”,明确提出巡视工作的政治站位。2017年5月,中央政治局会议强调:“深化政治巡视,聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从嚴治党,突出严肃党内政治生活,净化党内政治生态,促进管党治党标本兼治。”“政治巡视要从厚植党执政的政治基础的高度辨析问题,查找政治偏差,坚决维护党中央权威和集中统一领导。”中央巡视“三次深化”最终把政治站位作为巡视的聚焦点,不仅是巡视实践成果的集中反映,抓住了全面从严治党的根本性问题,而且保证了巡视工作的科学开展。

(四)巡视技术和方法的不断更新

习近平总书记指出:要抓好工作创新,在总结经验的基础上,适应形势发展,推动巡视工作方式方法、制度建设等方面与时俱进,完善工作机制,增强巡视工作的针对性和实效性。

(1)实行“三个不固定”。在建立巡视组长库和一次一授权、一次一任命的基础上,实行“三个不固定”,即巡视组组长不固定、巡视对象不固定、巡视组和巡视对象的关系不固定。

(2)探索应用多种巡视方法。在常规巡视的基础上开展专项巡视、回头看以及点穴式、巡查式、机动式巡视。在一对一巡视的基础上,开展“一托二”“一托三”等一对多的巡视方式。打破以往“板块轮动”的巡视方式,采用从整体上统筹推进、交叉安排的方式。正是有了这些创新,才保证了巡视的全方位和不缺位、不越位、不错位,使之成为反腐利剑,对腐败形成更大震慑。

(3)巡视工作机制实现融贯联动。一方面,巡视制度的纵向联动路径,包括中央和省级巡视的功能定位、市区县和单位内部巡察的功能定位以及联动的领导体制、工作机制。另一方面,巡视制度的横向贯通融合路径,运用系统性思维和“闭环理念”[7],完善巡视制度包括巡视巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督的关系,巡视巡察与组织监督、司法监督、信访监督、审计监督、群众监督的关系。实现巡视组巡视和有关职能部门办案的密切协作和无缝对接,即中纪委有关纪检监察室全程参与巡视工作(巡视前向巡视组通报情况,巡视中派员参加,巡视后立即将问题线索移交纪检监察室处理)。整合内外监督资源、加强制度有效链接,形成巡视机构发现问题、深入分析研判问题,相关职能部门优先处置问题,再到巡视机构严格督查督办,从而推动问题整改到位的完整链条,以更好地彰显巡视制度的价值[8]。

(4)发挥新技术在巡视巡察中的积极作用。巡视巡察小组是一个实体,要入驻被巡视巡察单位,能否在技术层面运用大数据辅助进行巡视巡察,做到权力监督与治理体系和治理能力现代化的结合,实现廉洁与效率并重[9]。

(五)建立巡视反馈机制

(1)提升巡视结果的应用能力。①中央巡视办建立巡视工作统计指标体系“四率七表”,分为纵向和横向两个向度,覆盖巡视全环节、全过程和所有责任主体;②巡视组就巡视发现的问题进行分类处置,强化巡视报告、巡视反馈和巡视整改;③及时把巡视探索得到的经验和创新成果以党内法规形式固定下来,使巡视工作制度化、法治化。中央政治局会议分别于2015和2017年两次修订《中国共产党巡视工作条例》,就是在充分吸收前期巡视成果基础上的“升级版”。强化整改落实和成果运用,就是做好巡视的“后半篇文章”[10]。

(2)不断解决巡视制度优势向治理效能转化中的问题。①监督困境,即如何有效监督监督者的问题。在巡视工作实际运作过程中,巡视人员的违纪违法问题是较难发现的。巡视长于对巡视对象的监督,短于对自身监督,如果自我监督乏力,可能导致巡视权力被滥用[11]。②代理人困境,即如何有效激励代理人的问题。巡视是上级党组织对下级党组织的下沉监督,上级党组织是委托人,巡视组是代理人,而委托人和代理人之间的利益未必完全一致。③信息困境,即如何获取有效信息的问题。被巡视党组织成员出于维护团体利益或者“多一事不如少一事”的心态,往往不会主动联络巡视组反映问题。④权力有限,即巡视只发现问题、不解决问题。如果群众反映的问题在巡视后不能得到真正解决,容易影响群众以后参与巡视监督的积极性。⑤时间有限,即每次巡视时间不会太长,如果准备不足、能力有限,就难以发现有价值问题。⑥制度信用困境,即如何维护巡视制度威信的问题。制度的威慑力根植于制度的执行力,而被巡视党组织整改不彻底的问题在一定程度上损害巡视制度的威信。面对巡视制度优势向治理效能转化中的困难、难点,可以从建立激励机制、保护机制、追责机制、队伍建设机制等方面优化制度设计,破解委托与代理困境,打破信息壁垒,保障巡视工作人员及举报人员的人身安全,保障巡视制度有生力量的培养、选拔、重组与更迭,从而提升制度整治和政治效能。

巡视制度本质是一种自上而下的党内监督方式。在当代中国反腐倡廉工作格局中,党纪反腐与司法反腐构成制度反腐的“两翼”,巡视制度具备高位势、权威性强的特点,由此整合多元监督力量,打破地方封闭和藩篱,实现监督力量一贯到底,解决监督体系碎片化问题,实现监督体系重组,弥补监督体系链条中的薄弱环节,由此增强监督效能,成为全面从严治党的重要战略支撑。

参考文献:

[1]董娟.中国共产党巡视制度研究的梳理与思考[J].广西社会科学,2017,(9):31-36.

[2]宋伟,刘文奇.新时代巡视监督的内生演化与战略发展[J].河南社会科学,2019,(6):7-11.

[3]胡云生.1949-2019:中国共产党巡视制度述略[J].中州学刊,2019,(7):126-133.

[4]周虎,王明生.制度优势转化为治理效能的深层逻辑与实践路径[J].南京大学学报,2020,(2):5-15.

[5]虞崇胜.将制度优势转化为治理效能——国家治理现代化的关键环节[J].理论探讨,2020,(1):5-11.

[6]付胜南,王传利.整治与政治:中国共产党巡视制度的嬗变和结构功能分析[J].理论探讨,2020,(4):133-138.

[7]刘占虎.巡视监督:当代中国过程防腐的主导机制[J].中州学刊,2015,(12):15-19.

[8]李小中,王明生.新时代党内巡视制度的功能及完善路径[J].南京社会科学,2019,(6):80-85.

[9]李辉.权力监督与治理体系现代化建设——从“最多跑一次”改革看中国廉能政府建设[J].南京社会科学,2020,(2):10-17.

[10]张正光.新时代以来中央巡视工作述论[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2019,(1):1-7.

[11]钟龙彪,王俊.提升巡视监督效能:问题与进路[J].天津行政学院学报,2016,(6):51-56.

Construction Logic and Efficiency Transformation

Path of Inspection System in New Period

XIAO Yunzhong1, HE Miao1, YUAN Lianglin2

(1.Humanities and Law School, Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan 610059, China;

2.School of Marxism, Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan 610059, China)

Abstract:The relationship between the advantages and efficiency of the inspection system is a weak link in the current research. It is of theoretical and practical significance to strengthen the research on the construction logic and efficiency transformation of the inspection system in the new period. Based on the theory of institutional sociology, this paper discusses the construction logic of the inspection system, and finds that the establishment of the process, characteristics and advantages of the inspection system are the results of the dual effects of institutional environment change and technological environment change. Institutionalization is the internal mechanism and practical path of transforming the advantages of inspection system into governance efficiency. Therefore, the specific system under the environment of power supervision defects leads to alienation and anomie operation, the system of inspection tours characteristics with high potential resources, repairing power supervision run short of ring, making up the supervision system of weak links, solving the problem of supervision system fragmentation, and implementing the supervision system restructuring, which displays the system of inspection Tours concept and design advantages. Effective transformation of institutional advantages into effective governance has become an important strategic support for comprehensively governing the Party with strict discipline.

Key words:inspection system; construction logic; efficiency of the conversion

編辑:邹蕊