阅读理解及分析

一、现代文阅读

阅读下面的文本,完成1~4题。

手寫故乡的人

迟子建

①齐鲁大地有个西王善村,1985年秋天,有个男孩儿出生在一户姓吕的人家,他是吕氏二十二世传人。这个男孩儿家族的祖辈,无论是爷爷还是姥爷,都是饱学诗书之人,奶奶和姥娘虽然文化不高,但她们具有中国妇女传统的美德,善良、隐忍、勤劳。他的父母平平凡凡,但识大体、懂感恩。可以说,这个男孩儿出生在好的土壤中,这个土壤既包含了自然的土壤,也包含了来自家庭和社会的人文土壤。爷爷给他取名“吕震”,但父亲为他报户口时,派出所的户籍警为图方便,随手写成“吕振”。在我看来,舍“震”取“振”,也是命运对他的一次温柔眷顾:“震”阵仗太大,而“振”内敛得多。拥有这样的“振”,既低调,又昂扬向上,实在得感激那位懒得写繁复笔画“震”的户籍警。

②吕振在西王善村度过了难忘的童年和少年时光,之后随父母进城,和这个年代出生的孩子一样,受到良好教育,虽然初次高考失利,但复读一年后,考上了青岛大学,毕业后做了编辑,又考取山东大学研究生,再之后考上公务员,进京成了国家某机关的一名公职人员。可以说,以吕振目前的年龄,他从一个小小的西王善村起步,得天地厚爱,靠着个人努力,一路走到今天,也是赶上了一个好时代。因为不是所有的时代都能人尽其才的。

③吕振爱好文学,自上学起就对数理化不感兴趣,偏爱语文,很早就在校刊发表作品,文学是他生命的灯。就像他在作品中写的那样,元宵节时,姥娘会用胡萝卜削一盏别致的灯,插上灯捻儿,注入豆油或花生油,让胡萝卜灯照亮简朴温馨的家。家人领受它的光明后,胡萝卜又会被炒了吃掉。有谁吃过“灯”呢?西王善村长大的这个孩子,就有这个福气。而从土壤中长出的“灯”,给了吕振生长的力气,也给了他审美的智慧。所以尽管来到大都市,他对故乡还是心心念念,在工作之余,勤奋笔耕,拾取那片土地的文学珍珠,以虔诚的手写方式,在悠长的回忆中,一笔一画,写就那本《望乡书》。

④我与吕振并不熟,只在北京关于文艺工作的两次座谈会上匆匆见过。几年前他因公来哈尔滨出差,因为同行者中有我故乡的一位老友,老友说吕振比较喜欢我的作品,希望能见一面,结果我去宾馆看望他们时,吕振刚好出去了,错过了交流机会。这次他寄来《望乡书》的手稿,希望我能为他的新书作序,令我诚惶诚恐。因为我给自己立了个规矩,除了工作原因,不做任何形式的序言,主要是我能力和精力实在有限。[A]但当我花了三个晚上拜读完这部散文集后,为他朴实的文字所打动,心有所触,愿意为他的文字写点什么,就算对这本书粗浅的读后感吧。

⑤也许因为我的祖辈也来自齐鲁之地,所以我读《望乡书》时,有一种亲近感,因为很多风俗是相近的。比如他对红白喜事的描绘、对祭灶的描写等等。而且吕振的语言朴实,不乏诗意,有着他这个年龄段的人难得的一份稳健和赤诚,所以好像是在听一个人真真切切地讲故事,很容易走进文本。

⑥《望乡书》共1 0章,每一章都有个主题,但无论主题如何细化,吕振笔到之处,无论是故乡的人,动物、植物,还是风物,都脱不开一个“情”字。他的散文不干瘪,洋溢着动人的泥土芳香,这都有赖于他的情感浓度。他很自然地贴近了五味杂陈的生活,既拾取那天籁般的美好,也不回避它的落后和愚昧的一面。看到他捉鱼捉出了蟾蜍的描写,谁能不会心一笑呢?[B]至于偷杏子和西瓜,放野火,捉知了,吃蚂蚱,挖荠菜,点燃玉米秆“照庭”,做游戏等洋溢着乡间浪漫情调的童年往事回忆,更像一杯杯醇酒,醉人心脾。

⑧读《望乡书》,我知道吕振喜欢读韩少功、梁鸿、刘亮程等描写乡土的作品,他们也是我极为欣赏的同行。除了刘亮程,其实新疆还有位女作家李娟,她是当代散文天空的夜莺,不可多得的好作家。如果说吕振的散文还有缺憾的话,那么比之这些成就卓著的前辈作家,他笔下的乡土,虽然经过了文学的“反刍”,但还不够精深,个别章节枝蔓繁复,裁剪不当。我想,随着阅历的增长,这些问题都可以得到解决。毕竟他给我们奉上了一部心血之作,没有哗众取宠,踏踏实实走着自己的路。

2.品味文中[A][B]两处画线语句,按下列括号内要求进行分析。

[A]但当我花了三个晚上拜读完这部散文集后,为他朴实的文字所打动,心有所触,愿意为他的文字写点什么,就算对这本书粗浅的读后感吧。(补写“我”的心理活动)

[B]至于偷杏子和西瓜,放野火,捉知了,吃蚂蚱,挖荠菜,点燃玉米秆“照庭”,做游戏等洋溢着乡间浪漫情调的童年往事回忆,更像一杯杯醇酒,醉人心脾。(从词语运用的角度分析)

3.你如何理解文中加着重号的这句话——“吕振的根在故土,所以多了一份天然的广阔和必然的沉重,这是他生命和事业的两翼吧”?

4.你将这篇文章推荐到了你们学校的校刊,要写一段自己的感悟作为推介语,请你写出来。

(考题出自2 0 2 2年河南省普通高中招生模拟考试语文试卷)

二、古诗文阅读

阅读古诗文,回答1~4题。

【古诗赏析】

游山西村

[宋]陆 游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

1.请说出“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”蕴含的人生哲理。

【古文阅读】

[甲]臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

(选自《出师表》)

[乙]亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。

(选自《隆中对》)

2.解释下列句子中加点的词语。

3.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)受任于败军之际,奉命于危难之间。

(2)将军宜枉驾顾之。

4.根据[甲]、[乙]两文的内容,用自己的语言对诸葛亮其人作出评价。(答出两点即可)

(考题出自2 0 2 2年黑龙江省龙东地区二模语文试卷)

三、科技文阅读

阅读下面的文章,完成1~4题。

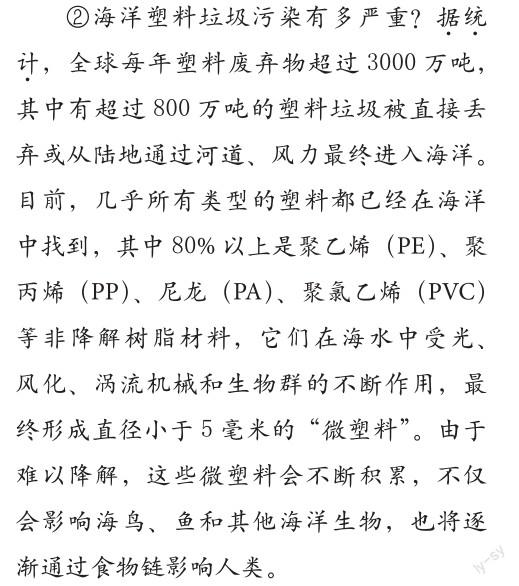

①当前,塑料污染已经成为地球上直逼气候变化的另一重大威胁,因为它正在急剧而不可逆地污染每一种自然系统,并危及越來越多的生物。海洋也是如此。

③与陆地上的白色污染治理不同,受海洋特殊水域环境限制,人们几乎无法通过传统打捞方式对这些细小的塑料微粒进行广泛收集和处理。因此海洋塑料污染的治理日益紧迫但困难重重。

④那么,如何才能遏制这种趋势?开发和使用能在海洋环境中自行降解的塑料制品,替代PE、PP、PA等难降解塑料制品,是公认的解决这一问题的最根本途径。

⑤近年来,我们为了解决“白色污染”,开发了很多种可生物降解的新材料,如聚乳酸(PLA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)及其共聚酯(PBAT)等。这些新材料已在众多领域中替代了不可降解的通用塑料,成为“禁塑令”实施的重要支撑,在一定程度上缓解了陆地上的“白色污染”。

⑥但这些材料在海洋中却难以降解——聚酯材料堆肥降解的本质是聚合物在微生物酶作用下发生的酶促水解反应,这需要环境中特异微生物、数量、温度等满足一定的要求。

⑦然而海洋却没有这种条件。

⑧研究表明,海洋环境以高盐、高压、低温和稀营养为特征。海面及近海处平均温度1 7℃、海面以下大部分水温为0~4℃。海洋微生物数量除了近海区密度略大外,大洋中微生物密度平均每毫升只有几个至几十个,与堆肥降解过程中每升土壤中的微生物数量相比,几乎可以忽略。海洋环境的这种特点极大抑制了聚酯材料在海水中的降解性能。以陆地上常用的生物降解塑料PLA为例,堆肥条件下,PLA标准样条50天左右失重达到7 0 %;但是在自然海水中放置1年也没有观察到明显失重。

⑨不过令人欣喜的是,通过对不同材料在海水中降解过程和降解机制的深入研究,科研人员将非酶促水解与生物降解过程相结合,已经设计研制出了一类在海水中可快速降解的聚合物,这类高分子材料在功能主链中嵌入了易水解的位点或片段,不仅具有与通用塑料相媲美的使用性能,同时可以在海水、土壤、淡水等自然环境中快速降解,是一种全自然域可降解的高分子材料。

⑩这只是迈出的第一步。作为新的可降解材料,还需要经受相关材料标准和检测标准的进一步验证。而作为新的可海水降解的塑料制品,还需要结合市场需求进行材料筛选,并将复杂的合成工艺进行生产放大,仍然任重道远。

(选自《光明日报》)

1.文章采用的说明顺序是。

2.文章第②段中加点的词语“据统计”能否删去?为什么?

3.文章第⑧段中的画线句除了运用举例子的说明方法外,还运用了哪些说明方法?有什么作用?

4.生活中,我们每个人怎样做才能减少海洋塑料垃圾污染?(说出两点即可)

(考题出自2 0 2 2年黑龙江省龙东地区二模语文试卷)

(答案见47页)