乡村振兴视域中的农村居民媒介接触:数字赋能与纾困释能

【摘要】数字赋能乡村振兴背景下,农村数字传输基础设施建设步伐持续加快,在短时间补齐硬件短板的同时,留给农村居民接触、接受数字技术的时间却极为有限,从而使农村居民数字媒介接触困境显现。农村居民具有简单的数字媒介抵触和强烈不自觉的数字媒介依赖表现,两极化接触特征要求解决农村居民数字媒介接触问题须有群体针对性。不仅要从关注受者的角度提升农村居民的数字媒介素养,更要从传者的角度培养数字媒介接触兴趣、引导使用行为,确保数字赋能乡村振兴能实现有效释能。

【关键词】乡村振兴 农村 数字媒介 接触

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)7-054-09

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2. 2022.7.008

基金项目:教育部2019年人文社会科学研究项目(19YJC860011);陕西省2020年哲学社会科学基金项目(2020M013)

作者信息:郭小良(1979— ),男,陕西铜川人,延安大学文学与新闻传播学院副教授、新闻系主任,主要研究方向:乡村传播、延安时期新闻事业。

2021年年初,在《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中,明确指出要加强农村的数字基础设施建设,促进数字技术全面赋能乡村振兴。有效释能是数字赋能乡村振兴的关键环节,核心则在于农村居民的数字媒介素养。推进农村地区数字化进程、提高农民的数字媒介技术素养本就是乡村振兴工作的重要组成部分,同时也会积极反作用于乡村振兴。二者相互影响、相互制约。农村经济社会的快速发展、数字化基础设施建设的不断完善为农村居民数字媒介技术接触、使用提供了可能,同时因其留给农村居民接受数字技术、农村社会消解数字媒介接触问题的时间极为有限,也加速了农村居民数字媒介接触困境的出现和问题的凸显。问题的出现是我国经济社会快速发展进步的结果,解决这一问题的过程本就是振兴乡村的过程。

Mark Prensky2001年在《数字原住民,数字移民》一文中首次提出了基于数字技术迅速发展普及而产生不同响应结果的人群分割问题。Wesley Fryer2006年在《数字难民和桥梁》中首次使用“数字难民”一词。人类每一次技术革命都会有拥护者和适从者,也会有抵抗者与落伍者。与前三次科技革命相比,第四次科技革命对社会的影响具有普遍性、广泛性特征,涉及城市乡村。

当然,从形成背景来看,我国农村居民数字媒介接触困境与世界其他国家和地区的“数字难民”形成具有共性,都是以智能化技术研发、推广、应用为代表的第四次技术革命的必然產物,也是人类数字文明跨越式发展进程中的必然。但Wesley Fryer所定义的数字难民具有“无法接触”和“抗拒”的显著特征,这与我国农村居民数字媒介接触现状的总体可能性、较强依赖性的实际不甚吻合。因此,以西方“数字难民”之义描述我国农村居民数字媒介接触问题之实不具有在地化的准确释义,亦缺乏对农村地区数字移民行为发生的建设性评价,故文章将其描述为农村数字媒介接触弱势群体,而非笼统的“数字难民”。勒纳在《传统社会的消逝——中东的现代化》一书中,将大众传播媒介称为社会发展过程中的“奇妙放大器”,认为能大大加速社会发展速度,提高现代化程度,其突出强调了传播形态对社会发展和传媒对人的积极作用。即瑞·库茨维尔从摩尔定律中获得灵感,提出了库茨维尔定理,认为人类的技术发展均以指数形式增长。数字技术发展、推广的急剧性,使数字媒介接触问题已然超越了人类特别是农村社会发展过程中的自然代谢承载能力而表现得尤为突出,凸显为发展数字技术、助力乡村振兴过程中必须解决的问题。

在现有文献中,关于“数字难民”的研究主要从数字鸿沟[1]、代际反哺[2]、产生因素[3]等角度进行分析并寻求解决办法;也有学者注意到新媒体环境下数字难民群体的传播变化,从UGC信息生产和传播优化的角度探讨银发传播,[4]将“数字难民”置于“数字利维坦”的语境框架内,对数字技术与公众价值理性的潜在威胁进行批判性审视等。[5]总之,这些研究都普遍意识到数字难民问题不仅隔绝了数字难民群体与现实世界、虚拟世界的互联,在一定程度上已开始影响人的生存和社会发展,但从研究的关注度与问题的凸显性看,关于“数字难民”问题的本土化探讨仍然较少,关于我国农村数字媒介接触弱势群体则鲜有涉及。文章尝试从乡村振兴的背景出发,探讨农村数字媒介接触弱势群体的出现、表现与问题的解决。

一、乡村振兴:数字赋能与释能实现

“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”是乡村振兴的总体要求。促进农村生产要素的流通,是数字化发展背景下乡村振兴的必然之路。以发展数字技术作为主要支撑的智慧农业、农村电子商务、乡村数字治理、数字金融等项目,是实现乡村振兴总体要求的具体举措。其目的是打通城乡经济循环中的数字交通障碍,推动乡村经济发展全面融入国家、区域经济发展循环。

根据2021年5月公布的第七次全国人口普查结果,居住在农村的人口占36.11%。而截至2021年6月,我国农村网民规模为2.97亿,占网民整体的29.4%。农村地区非网民4.16亿,占比达50.9%。[6]在现有非网民中,农村占比高于全国农村人口比例23.3个百分点。[7]巨大的非网民群体存量说明农村地区有大量数字媒介接触弱势群体存在的可能。

作为中国社会历史变迁中的一个重要的群体——农村居民始终处在社会发展的最基层,也同样是社会信息传播的最底层。受地理环境的相对封闭、生产生活方式的相对独立等影响,其信息传受场域相对封闭,这种封闭性导致的强烈自我认同强化了农村居民信息接收中的自我属性。同时,外界信息对于他们来说具有明显的“入侵者的性质”和“他者”属性。所以,农村居民作为信息传播的受众,一方面具有自我属性,一定程度上具有自主性;另一方面具有他者属性,一定程度上具有被排斥的特点。[8](183)

约瑟夫·克拉帕也曾指出,受众选择性心理是在既有观点与兴趣的基础上发生的,进而产生如“人民对赞同性信息的心理偏好”[9]这样的媒介接触行为。农村地区经济社会发展相对滞后,对数字技术的接纳平台和基础受限,加之乡村传统的农耕生产生活文化极易形成闭环传播,建立在既有观点、经验、认知基础上的选择性接触比较典型、排他性特征比较明显。农村居民接受数字技术过程中表现的对抗性要素依然活跃、壁垒顽固。面对数字媒介的信息传播,其自然成为选择性接触、理解和记忆的群体,进而成为对载有“入侵者性质”信息的“数据不敏感,对数据价值认知模糊,缺少数据收集、分析、处理和运用能力,以及对数据安全、数据伦理等无感无知”,[10]踏进数字技术门槛面临的困难较多。另外,在互联网发展的成熟期(2015至今),农村互联网基础设施建设的步伐加快,在短时间补齐硬件短板的同时,却给当地居民接受新技术、社会消解数字媒介接触弱势群体等问题的时间极其有限。因此,农村居民面对政策、商业强劲驱动下的数字化浪潮,短时期内无法快速适从。

“农民是农业农村发展的主体,也是实施乡村振兴战略的主体。推进乡村振兴,是为了农民,也要依靠农民。”[11]显然,农村地区数字媒介接触弱势群体问题已成为通过发展数字技术赋能乡村振兴过程中必须解决的内在制约性问题。发展传播学视域下,乡村振兴需在充分知识信息传播分享的过程中,增强接受主体内在的否定性和超越性向度,调动人的主动性和创造性。数字媒介接触弱势群体因其信息接受、分享、反应困难成为数字赋能乡村振兴过程中释能环节的关键阻力。

新思想、新事物的普及、推广是一种特殊的传播形态,社会接纳过程也是社会的发展过程,这一过程包括“知晓、劝服、决策、证实”等环节的创新扩散。数字技术能否赋能乡村振兴,其根本在于农村居民对于数字技术是否认可及敏感性能否及时建立,最终实现数字化的迁徙,并持续强化其变化了的媒介接触行为。这一过程中,数字化迁徙的国家、社会期待与主观上较弱的承载能力、释能表现之间产生了激烈的对抗,从而使农村数字媒介接触弱势群体的数字化迁徙过程变得艰难而又全新。推进并缩短这一进程是数字赋能乡村振兴之需,且这一进程必须建立在对数字媒介接触弱势群体特征的准确认知基础之上。

二、农村居民数字媒介接触困境:问题形成与特征描述

“在中国乡村系统的传播实践活动中,传者中心论是显而易见的,以致形成了思维定式,经常忽略受传者的主体性。”[12]违背地缘、生产生活方式等归属的强加性他者思维,还有流量中心化、体验浅层化等,均无法形成信息传播创新扩散的条件并推动乡村社会的发展。在乡村社会快速数字化进程中,如何让信息传播回归交流分享、取得理解并达成共识的本质,需对农村居民的数字接触现状和使用行为进行实证性的调查和分析。正如A·孔德等人所言,只有当社会世界能够用数学语言来表示时,各部分间的确切关系才能得到证实。

智能手机是植入农村社会数字媒介技术的物化载体。作为小型的移动终端设备,方便携带、功能多样、信息处理能力强大,相比传统终端在农村地区更具发展优势和基础。作为一台智能化的综合性移动媒介,智能手机拥有海量信息传播处理与便捷丰富的服务功能,成为继报纸、广播、电视、网络之后的“第五媒体”,并深刻影响着人们的生活。价格低廉的智能手机为农村地区居民数字化生存提供了重要的可能和潜在机遇。[13]作为重要输出输入终端的智能手机使用情况,是衡量农村地区数字媒介技术普及水平的一个重要测量维度。

课题组采取抽样调查方式采集了作为原国家集中连片特困地区的陕西秦巴山区、山西吕梁山区、宁夏六盘山区10个自然村居民智能手机使用行为的数据。在选取的764份有效样本中,有588人使用智能手机,占比77%,176人不使用智能手机,占比23%。可见,智能手机在农村地区普及率较高,是农村居民数字媒介接触和主动获取数字服务的潜在主要方式;也说明以智能手机的使用情况来描画农村地区数字媒介接触弱势群体的用户特征具有一定代表性和有效性。

数字化迁徙是一种解构与重构,是将人类的生产生活从物理世界迁移到数字虚拟世界。从当下来看,智能手机成为完成迁徙的重要工具。当然,使用智能手机不能说明其已完成数字化的迁徙,只可以说具备了数字化迁徙的基本前提。因此,对于不使用智能手机样本原因的分析是推动数字移民策略制定的重要依据。调查中,针对23%选择不使用智能手机的样本进行了基于原因的进一步调查(见图1)。

图1数据显示,在“不使用”智能手机的176个样本中,“不会用”占65.22%;“不想用”占19.56%;“买不起”占15.22%。其中,“不会用”占比最多。这种“不会用”不是简单的操作无法完成,而是无法达到数字媒介功能的个性化需求实现。“不想用”的样本说明在互联网时代,不能对农村地区的数字媒介接触弱势群体带有某些偏见,作为受众的农村数字媒介接触弱势群体也有其“使用與满足”的自主性需求,这是由其信息传受中的自主属性决定的;还有一个重要的因素是用户需求无法从数字技术及其产品中得到满足,这是乡村传播“传者中心”格局的一种必然结果。而“不会用”样本所反映的核心问题就是农村居民的数字媒介素养问题。

在数字赋能乡村振兴愿景中,不会使用智能手机直接影响农村居民的生活状态、生命状态和生存状态。农村用户享受不到智能手机的便捷服务,无法利用智能手机增加内心的否定性和超越性的向度,亦不会为自己以及所在地区创造新的价值,从而处于数字化生活边缘,成为数字媒介接触弱势群体。

1. 基于年龄的分析

年龄是影响数字媒介接触弱势群体出现的一个重要原因,一方面是技术换代更新速度快,另一方面是个人接受能力随着衰老逐渐下降。“科技创造的最佳年龄区间在青年、中年阶段”,[14]同样技术学习的最佳年龄也在这个区间。老年群体的学习、生理能力都在退化,数字化生存能力渐弱,且数字技术的发展与个体随着年龄增长,其与认知水平的弱化相随,成为数字媒介接触弱势群体的可能性增大,这在农村地区表现得尤为明显(见下页表1)。

从表1可以看出,随着年龄增长,不使用智能手机的人数在增加。首要影响因素是“不会用”,其次是“不想用”,而“买不起”占比极为有限,说明农村经济社会的发展和农民购买力的增强。但“不会用”的样本中70岁以上的高龄老人最多,年龄越大对智能手机使用愈受限制,且学习困难、主观能动性越差;“不想用”的样本观念保守,对智能手机持怀疑和抵制态度。

农村地区居民的人口构成以留守老人和留守儿童为主。2019年我国留守儿童互联网普及率为77.7%,城乡未成年人互联网普及还存在3.6%的差距。[15]根据2021年7月发布的2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告,城镇未成年人互联网普及率达到95%,农村未成年人互联网普及率也达到94.7%。数据显示,城乡未成年人互联网普及率差异连续两年下降,说明随着移动互联网向农村地区持续渗透,农村未成年人在互联网接入方面与城镇未成年人已不再有明显差异,老年人已然成为农村地区数字媒介接触弱势群体的主体。

值得注意的是,在“不会用”智能手机的样本中,有51.9%的非老年人群,足以说明农村地区数字媒介接触弱势群体形成中的非主观性和典型性。当然,年轻数字媒介接触弱势群体占比虽小,却能说明数字鸿沟的存在以及影响未来发展的可逾越性制约因素,也再次说明跨文化意义的“数字难民”意义与我国农村实际的差异性。

2. 基于性别的分析

性别与技术有着具体关联。受传统观念影响,媒介信息技术主导权往往集中在男性,女性则处于信息技术的边缘地位。女性在科学、政治、技术等领域的地位与男性不平等,这与社会赋权有着密切的关系。女性往往被动或主动与数字技术保持距离,是农村地区数字媒介接触弱势群体性别特征明显的主要原因。

调查显示(如图2),不使用智能手机的样本中女性占比64.77%,男性占比35.23%。女性样本数接近男性的2倍。女性与技术的“天然屏障”使得其被技术所排斥,或者基于传统观念赋予女性身份的自我认同使她们主动远离技术。在农村地区,女性在家庭中的分工多是照料家庭成员、处理家务等,这些“日常”行为往往被归为不会对家庭维系做出重大贡献的琐事而不受重视。男性从事农業生产劳动,掌握着主要权力地位,使得女性在家庭中的地位往往低于男性,只要性别间的不平等存在,就会映射到技术世界。[16]农村地区女性的家庭地位也促使女性在技术领域被边缘化。主观上对技术接受的思想认识、接受困难和客观上的制约导致农村地区女性面对数字化生存的困窘状态。

3. 基于文化水平的分析

从古至今,教育都是人们获得美好生活、实现阶层跨越的最重要渠道。[17]教育对地区发展和个人能力有着重要作用,与每个人的职业、收入息息相关,也影响着人们对数字媒介技术的接触能力、认知水平和消费水平。

受教育程度影响着农村地区居民智能手机的使用。调查发现,显示“不会用”的样本均为无教育经历者和小学学历者,其中无教育经历者占73.58%。而初中及以上学历的人群中则没有“不会用”的数据呈现。可见,学历和不使用智能手机情况成反比。同时,调查显示,“不想用”智能手机的样本随着学历的提升也在逐渐减少,真实有力地反映了受教育程度与个体媒介认知和媒介使用动机之间的紧密因果关系。

文化水平决定对媒体功能的认知水平。越是文化水平低,越是无法感知媒介对自身发展的作用与影响。调查同时发现,赖特在拉斯韦尔基础上所补充的媒介娱乐功能在当前农村地区被认为、被实现为媒介的主要功能。此外,对新媒体缺乏信念感,认为新媒体最主要的功能是“网络交易”的样本中,有近半数被调查者几乎不接触、不使用新媒体。[18]文化水平制约对数字技术传播价值的全面认知、信息获取和接收能力,间接造成一部分农村居民不敢逾越、也不想逾越数字鸿沟,成为数字化生存的观望者、传统生产生活方式的固守者。

4. 媒介依赖程度分析

新的媒介出现并稳定发展后就会和受众之间形成一种稳定、双向的依赖关系。在这种依赖关系中,媒介一方较为强势,会从传播内容、关系等方面控制受众。[19]基于“不使用智能手机是否会对生活造成不便”的调查,是为了进一步确认农村地区居民对智能手机的依赖程度。对技术的依赖其实是技术为人服务功能实现的一种现实反馈,反映着农村地区数字化的推广与农村居民的应用水平,同时也体现着与之相关的传统生产、生活方式的维持状态(见图3)。

调查结果显示,认为“不使用智能手机不会对生活造成不便”的样本数占比62.63%。可见,大多数农村地区居民对智能手机、数字技术的态度是可有可无,认为其不会对生活产生影响。他们主要依靠电视、广播等传统媒介娱乐、获取信息,且认为这些信息已满足需求。这就说明数字媒介技术还没有在农村发展到与农村用户形成稳定的关系。作为“社会因素+心理因素—媒介期待—媒介接触—需求满足”[20]的因果连锁过程,并没有在农村用户与数字媒介之间发生。

这与长期以来农村地区居民对电视、广播已形成近乎顽固的信息获取习惯有关。传统媒介在心理和行为上能满足其信息需求和媒介体验,从而不会产生新的获取方式需求。因此,数字难民也是一种客观身份赋予,并不是主观体验感知。与之相反的是,调查发现,37.37%的智能手机认同者却在积极使用的过程中产生了超乎一般的强烈依赖,这也与样本基于文化水平等因素对媒介与人的关系缺乏理性认知和合理把握有直接关系。综上,农村居民在接触数字媒介的过程中,具有简单的数字媒介抵触和强烈不自觉的数字媒介依赖表现。

5. 媒介使用主观能动性分析

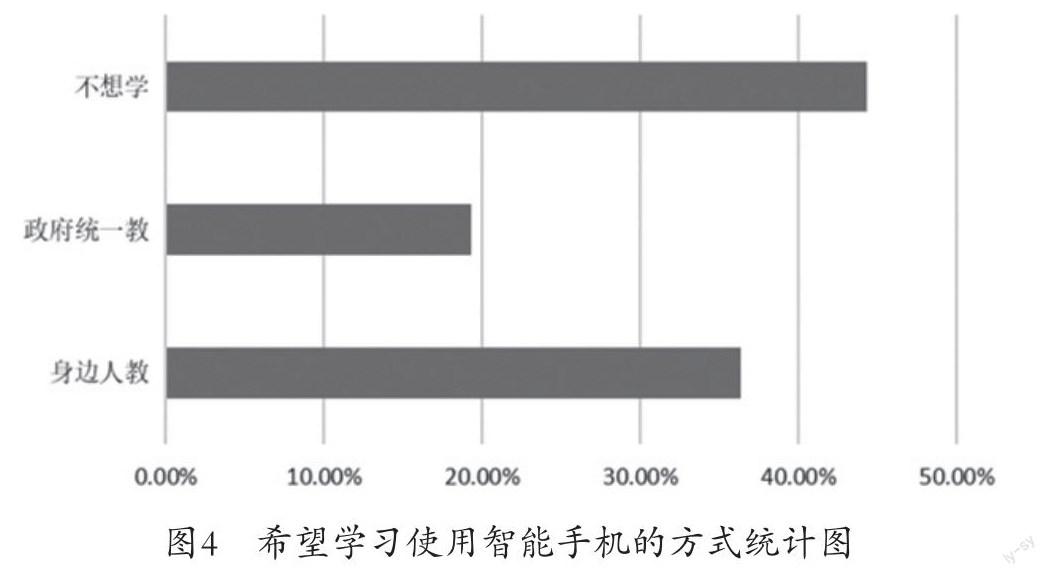

分析农村数字媒介接触弱势群体的特征,除要考虑其生理因素外,还要注意个体心理接触倾向因素。选择性接触指人们尽量接触与自己观点相吻合的信息,同时竭力避开相抵触的信息这一种本能倾向。[8](165)针对学习智能手机方式的研究是分析农村地区居民对数字媒介技术学习意愿与方式的有效路径。内在的学习动力是促使其学习智能手机并产生良好学习效果的主要因素,主观能动性是学习智能手机的根本动力,外界帮扶只起推动作用(见图4)。

图4显示,希望学习智能手机的方式统计中,有36.36%的样本选择身边人教,19.32%的样本选择政府统一教,44.32%的样本“不想学”,占比最大。面对数字技术的快速发展,多数农村居民选择逃避、抵抗而不是面对,无视环境的改变和技术的发展。学历、知识水平限制了他们对于新技术的客观理性认知,学习兴趣也不大。并且年龄较大的受访者表示“不识字”,对于学习使用智能手机信心不足,担心智能手机操作带来的新风险,也强化了他们对其的警惕与排斥。

农村地区居民对数字媒介存在两种极端现象:一种是直接逃避、对抗的心理和行为,不会使用也不想使用;一种是强烈的依赖性,但这是一种缺乏判断力的依赖,数字技术、信息未能对其产生建设性的影响,主要原因就是接触过程中缺乏选择性和判断力。这两个看似对立的现象,却有着共同的社会、历史、文化原因及其个体年龄、性别、文化水平等因素。对于农村地区数字媒介接触弱势群体共同特征的描述、画像正是探寻解决问题方法的重要前提。

三、数字移民:缩短周期的纾困路径选择与策略

人类社会发展历程中阶段性跨越的时间在不断缩短,农业阶段从约1万年前开始,工业阶段从17世紀末开始,信息化阶段从20世纪50年代后期开始。这种愈发紧凑的发展节奏留给农村居民反应、接受新技术的时间在不断地缩短,而从心里接受、态度转变再到积极行为的发生需要外界环境的刺激和自身适应性的建立,这是一个认知的过程。年龄、性别、文化水平、生产生活方式的差异和差距都在无形中延长了农村地区居民对数字化生存的认知和适应过程。因而,数字技术浪潮催生的农村数字媒介接触弱势群体因超越了农村社会发展过程中的新陈代谢和自我调适能力而凸显,这是问题出现的根本所在。作为国家乡村振兴战略实施主体的基层政府和服务部门,对于数字赋能乡村振兴过程中农民自身适应性建立的正确认知和完成数字释能环节的重视,是采取措施促进农村数字媒介接触弱势群体问题解决的前提。

基于历史、理论、实践与传统的逻辑,考虑不同信息传播方式的相互影响和作用,从乡村组织传播、人际传播、家庭传播的实现路径探索建立数字媒介乡村大众传播的适应性,从乡村数字传媒领袖培养、组建农村数字媒介学习小组、教育子代重塑家庭数字反哺、公共服务植入倒推四个层面,社会、乡村、家庭、个体“四位一体”全方位驱动、纾解农村地区数字媒介接触困境,打通数字赋能乡村振兴的关键性释能环节。

1. 历史逻辑:组织传播视域中的乡村数字媒介素养教育实践

农村的生产生活方式决定作为上层建筑的信息传播。农业生产的相对有组织性与独立性使生产组织内部信息交流频繁而有效。相对来讲,大众传播参与农村社会公共治理、推动社会发展则具有不确定性因素,这取决于传受两个方面,也是文章探讨数字赋能与乡村振兴的出发点。但建立在具体生产生活方式基础上的组织传播具有鲜明的优势,能完成建构进而影响、主导社会大众观念的任务。在我国农村长期的生产实践中,基于不同的社会历史背景,产生过变工队、互助组等分工合作的生产组织形式。这种以推动生产作为主要目的而建立的组织形式,为组织内部的政治、文化、技术交流传播提供了可能,依靠组织传播推动文化、技术传播和农村社会文明进步是一种乡村传播的历史实践。

延安时期,中国共产党在信息闭塞、交通落后的陕甘宁边区农村,通过组织“变工队”读报活动把培养政治传播的“意见领袖”、开展识字运动、社会动员紧密结合起来,以报刊为信息源、以读报活动为重要方式,构建两极信息传播和宣传模式,实现社会教育、社会动员等多重历史作用。特别是通过读报活动的开展,陕甘宁边区农村群众媒介素养普遍得到提升,逐渐认识到报纸的重要性,实现了大众传播媒介从接触到信任的认识飞跃。

基于读报活动的历史实践,当下农村基层组织可以从村情出发,有效倡导村民自愿成立数字媒介学习小组,开展数字媒介使用线上、线下互帮互助,互通有无。村委会在小组建立过程中要做好引导,特别注意年龄、学历、性别、学习意愿等关键性影响因素主体的合理分布,确保每个小组都能形成较好的小组认同和学习效能。尤其注意本村数字媒介领袖在各小组活动的分布和参与。小组学习内容以接触、获取与农村居民利益紧密相关的新媒体产品和信息为主,并交流解决获取过程中存在的技术困难,旨在增强接触意愿和接触体验,帮助农村居民转变“不想用”的态度,进而产生认知冲动,促进“不会用”问题的解决。

2. 传统逻辑:家庭传播的价值引导与行为重塑

诞生于20世纪60年代的“家庭传播”主要关注家庭成员的互动、交流、关系构成等问题。“家庭传播也影响了媒介的形式和实践”。[21]基于西方运用家庭沟通模式、父母介入等理论探讨家庭传播对于青少年媒介接触影响(Clark,2011;Krcmar,1998)的研究与实践,农村数字媒介接触弱势群体问题解决的传统家庭传播路径似乎也具有一定理论可行性,但在实践操作层面应注意反向血缘关系及其家庭文化的中国特征考察。

近年来,学界有关数字难民的研究方向凸显了当前中国新闻业的转型语境,提出的解决措施具有传统逻辑的遵循又顺应了时代变化。其中,“数字反哺”作为一个实现全民数字融入的合理又合情的解决方案被不断强调。以家庭传播为切入点,从家庭和社会两个方面指出数字代沟与反哺的学术研究思路;[22]从子代和亲代两方面,促进老年数字难民群体适应,不但子代要主动营造终身学习的家庭氛围,亲代也应积极适应日新月异的数字环境,且更突出亲代在“脱难”过程中的能动性。[22]另外,认为“后喻文化”视角下年轻世代与中老年世代对话的缺失是中老年世代沦为“数字难民”的原因之一,从重塑青年人格的角度发挥“数字反哺”作用,重构健康平等的新型代际关系。[23]

所以,解决数字难民的历史实践与主观期待并无缺陷,但基于农村地区数字媒介接触弱势群体子代特点的分析与重新审视亦很重要,特别是引导子代换位思考、从孝老爱亲的角度去审视数字反哺的家庭意义和社会意义,这是解决农村居民媒介接触中“不会用”数字媒介和技术的重要突破口之一。

在乡村家庭传播环境中,家庭反哺实施的可能性主要包括两个方面:一是调研中未成年群体较高的接触比率为部分农村数字媒介接触弱势群体家庭的代际反哺提供了可能,后疫情时代部分农村外出务工青年有更多与家人共处的时间,使得数字反哺的设想具有可行性;[24]二是“数字弱势群体”并非失去了学习能力,而是具备通过良好的教育和引导能享受数字福利的可能;三是在乡村社会的“熟人”环境下,子代或孙辈作为亲人,其与农村数字媒介接触弱势群体中的老年群体间的人际传播相较更容易实现,传播效果也更为有效。因此,发挥家庭血缘纽带和代际传播作用,家庭反哺可作为解决农村数字媒介接触弱势群体问题的主要策略。但问题是应通过对子代的宣传教育,引导其改变传统的孝老爱亲观念,把数字反哺亲代作为时代赋予的孝老爱亲新内容去认知,并重塑自己的行为,增强家庭反哺的作用发挥。

引导子代在代际反哺中树立正确的价值观和传播观,这是家庭反哺实现的根本前提。定期开展子代的宣传教育工作需要基层政府、公共服务部门和村“两委”的积极介入和组织实施。因为,相比城市的子代,农村子代对亲代数字化能力培养的意愿更低。主要由于乡村地区的数字化接入度相对较低,生活较为传统,社会变动较小,亲代在熟悉的生活环境中按照既有方式生活,不需要做出改变,因此子代忽视了对他们的反哺。[7]作为这一特殊传播过程中的传者,相关部门应通过培训、宣传、公益广告引导子代摒弃过去的认知偏见,把数字反哺作为孝老爱亲的重要内容,从家庭长远发展的角度出发,通过多种方式积极帮助亲代学习、普及数字媒介技术。

3. 实践逻辑:人际传播习惯借用与乡村数字媒介用户领袖培养

基于数字媒介发展普及的媒介化人际传播,是人际传播发展的新趋势,同时这一趋势也在阐释着媒介发展与人际传播的互动关系。非媒介化的人际传播作为农村居民重要的传播行为是其接触数字媒介并实现人际传播媒介化的必然过程。因为,基于一定的血缘、邻里和生产关系所建立的人际关系使人际传播在乡村一直是一种重要而牢固的信息传播形式。可以说这种具有强大生命力的传播形式一定程度上减持了农村居民对新传播媒介与技术的期待,但也为解决农村数字媒介接触弱势群体问题提供了有效思路。通过人际传播推动数字媒介的发展进而实现媒介化的人际传播。

正如调查所见,希望学习智能手机使用技术的样本中有36. 36%的农村居民希望由“身边人来教”,这就说明通过乡村数字媒介领袖的人际传播活动实现数字媒介技术的普及和推广、农村居民数字媒介素养的提升具有可行性,当然前提是通过培训、引导使其自身具备相对丰富的数字媒介技术素养。

基于此,基层政府和村委会可以以乡镇为单位,在每个自然村的农村居民中选拔一批对新事物敏感、学习意愿强烈、学历水平相对较高、数字媒介接触较为成熟稳定的本村居民,特别是具有群众认同的“乡村能人”进行集中常态化数字媒介素养培训,使其成为乡村数字媒介领袖。通过他们用农村居民最愿意接受的方式(教授主体是“身边人”、方式是人际传播)向同村村民、左邻右舍教授数字媒介使用技术和注意事项,以乡村数字媒介领袖“传帮带”解决农村数字媒介接触弱势群体“不会用”的问题。

当然,乡村数字媒介领袖培训应该纳入基层政府乡村振兴工作范畴,根据数字媒介的发展和数字赋能乡村振兴的具体工作开展常态化培训。同时,应注意做好乡村数字媒介领袖新老接替工作,确保工作的稳定性和连续性。乡村数字媒介领袖在助力完成本村数字媒介接触弱势群体数字化接触“传帮带”后,可接续成长為乡村数字媒介使用的意见领袖,引导、影响农村数字媒介接触弱势群体在完成数字化迁徙之后,成长为能趋利避害、有效使用数字媒介技术服务生产生活的新时代农民,这也是乡村振兴、乡风文明的应有之义。

4. 反向逻辑:大众传播数字体验生成与农民接触意愿增强

农村数字媒介接触弱势群体“不想用”的心理和行为不仅影响自身,且通过人际传播影响同村邻里对数字媒介的价值认同,甚至使其产生排斥心理。当前,数字技术与传统农村的差序格局已在互联网时代被电子媒介进行了重塑,[25]这意味着必须从正反两方面推动农村数字媒介接触弱势群体对数字技术的全面认知、态度转变与行为发生。解决农村数字媒介接触弱势群体问题,除从传者和受者角度进行考虑,也要适当考虑动力因素形成的社会条件,从反向角度倒推农村居民数字媒介接触水平的提升,这是解决农村居民“不想用”数字媒介的一个重要路径。

霍夫兰的“S→O→R”刺激反应模式主要关注的是信息内容对人的影响,但作为一种心理学的行为主义模式,亦应具有信息之外的媒介对人的影响意义存在。动力因素促使农民采用创新,而阻力因素又妨碍农民采用创新。[8](168)作为信息载体的新的媒介形式和信息会同时刺激受众,并引起一系列的态度和行为改变。

数字媒介技术的传播理念和使用体验是植入新媒体产品中的。基层公共服务部门一方面可适时开发针对农村居民数字媒介素养教育的新媒体产品,普及相关技术和知识,增加使用体验;另一方面是在与农村居民利益攸关的医疗卫生、社会保障等公共服务方面,通过服务介入、虚拟环境创设、体验加速形成,可提升数字媒介技术对农村数字媒介接触弱势群体的公信力、影响力和引导力,倒推农村居民接触使用数字媒介技术,激发可能的家庭反哺式数字媒介素养教育功能最大释放和最快实现,以此推动基于代际老化而形成的农村数字媒介接触弱势群体实现数字化迁徙。但需注意的是,在推进新服务形式的同时也要保持人文关怀,做好引导服务,并对传统的形式予以有效保留,以渐进的方式推动农村社会的数字化进程。

当然,农村居民受教育程度的不断提升、城乡一体化进程加快、家庭反哺等传统方式的不断影响,终将促使部分数字媒介接触弱势群体完成数字化的迁徙。同时,代际老化也会稀释这一问题的社会表现,因为信息技术快速更新发展和人的自然衰老所形成的矛盾,是人类社会历史发展的伴生物。但这一问题的解决不会是全部,也不会在短时间内,因为媒介接触习惯和使用行为的形成具有长期性和复杂性,这是由人的认知规律和社会发展的规律决定的。需要强调的是,当这一矛盾发展到了需社会特别干预的程度,就不能顺其自然。农村数字媒介接触弱势群体就已发展到了需要国家、社会普遍关注的程度,并通过对问题的解决打通数字赋能乡村振兴通道,助力农村经济的社会发展。

参考文献:

[1] 昌堃. 我国数字鸿沟引发的伦理问题及其对策[J]. 理论观察,2021(11):63-67.

[2] 李涵. 家庭代际信息反哺与老年群体的数字化变迁[D]. 郑州大学,2018.

[3] 刘文灵.“数字难民”的非数字化困境[J]. 传媒观察,2021(3):20-25.

[4] 江苏佳. 银发群体的信息生产及传播优化[J]. 青年记者,2020(25):9-11.

[5] 颜昌武,叶倩恩. 现代化视角下的数字难民:一个批判性审视[J]. 学术研究,2022(2):51-58,177.

[6] 中国互联网信息中心. 第48次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].[2021-09-15].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202109/t20210915_71543. htm.

[7] 中国互联网信息中心. 第47次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].[2021-02-03].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202102/t20210203_71361. htm.

[8] 李红艳. 乡村传播学[M]. 北京:北京大学出版社,2010.

[9] 段京肃. 传播学基础理论[M]. 北京:新华出版社,2003:101.

[10] 金兼斌. 数字鸿沟的概念辨析[J]. 新闻与传播研究,2003(1):75-79,95.

[11] 韩长赋. 用习近平总书记“三农”思想指导乡村振兴[N]. 学习时报,2018-03-28(1).

[12] 谢咏才,李红艳. 中国乡村传播学[M]. 北京:知识产权出版社,2005:134-135.

[13] 萧淑贞,李忠,张博,等. 在农业文明和工业文明中寻找幸福[J]. 中华民居,2019(3):11-12.

[14] 胡伟略. 关于人口老龄化与技术进步的关系问题[J]. 数量经济技术经济研究,1991(11):27-34.

[15] 刘乐乐,张淑华. 乡村女性的媒介使用与自我赋权[J]. 新闻爱好者,2021(2):45-47.

[16] 薛源. 农村受众新媒体接触及使用研究[D]. 吉林师范大学,2017.

[17] 庞雪. 我国教育代际传递的城乡差异研究[D]. 云南大学,2019.

[18] 中国城市中心. 从大数据看人口流动:基于手机信令数据分析[EB/OL]. [2021-02-01]. https://www. yidianzixun. com/article/0LDkLiZM?appid=oppobrowser&s.

[19] 韓秀,张洪忠,何康,等. 媒介依赖的遮掩效应:用户与社交机器人的准社会交往程度越高越感到孤独吗?[J]. 国际新闻界,2021(9):25-48.

[20] 周雅如. 北京大学生时尚杂志阅读研究[D]. 中国青年政治学院,2017.

[21] 朱秀凌. 家庭传播研究的逻辑起点、历史演进和发展路径[J]. 国际新闻界,2018(9):29-46.

[22] 周裕琼. 当老龄化社会遭遇新媒体挑战:数字代沟与反哺之学术思考[J]. 新闻与写作,2015(12):53-56.

[23] 刘建平. “后喻文化”时代的价值危机与新青年[J]. 学术界,2022(1):109-118.

[24] 秦钰玺. 后疫情时代“数字难民”的困境与突围[J]. 新闻知识,2021(4):88-92.

[25] 陈洪友. 从差序格局到新媒介框架——我国乡村传播结构转型的考察[J]. 编辑之友,2020(9):43-48.

Media Engagement of Rural Residents from the Perspective of Rural Revitalization: Digital Empowerment and Resolution

GUO Xiao-liang(College of Literature and Journalism, Yan'an University, Yan'an 716000, China)

Abstract: In the context of digital empowerment in rural revitalization, the pace of rural digital transmission infrastructure construction continues to accelerate. While the hardware shortcomings are complemented in a short time, the time left for rural residents to engage in and accept digital technology is extremely limited, which makes rural residents' digital media engagement a plight to be addressed. Rural residents have simple digital media resistance and strong unconscious digital media dependence. The polarized engagement characteristics require that the solution must focus on the features of rural population. Not only attentions should be paid to improve the digital media literacy of rural residents from the standpoint of media recipients, but also the interest in digital media engagement and use behavior guidance should be cultivated from the perspective of sender, so as to ensure the effect of rural digital revitalization.

Keywords: rural revitalization; rural area; digital media; engagement