新知识观:从硬知识、软知识到网络化知识

[摘 要] 近年来我国学者先后提出了两种新知识观:一种是面向智能时代新知识观,一种是回归论知识观,前者主要基于新建构主义,后者主要基于联通主义。两种新知识观各有优点与不足。回归论知识观对网络和智能时代新知识的内涵与外延均有所拓展和丰富,但也带来概念过于抽象宽泛、难于理解和不易操作等新问题;基于新建构主义的新知识观则更具现实指导意义和可操作性。导致这种差异的原因是方法论的不同,回归论知识观是一种由上至下的演绎性理论,基于新建构主义知识观是一种由下至上的阐释性理论。两者可以互补,但未来阐释性理论将更加重要。

[关键词] 新知识观; 联通主义; 新建构主义; 软知识; 网络化知识

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

一、引 言

自从笔者于2017年发表《面向智能时代的知识观与学习观新论》以来,一种被何克抗教授命名、以软硬知识划分为主要特征的“新知识观”理论开始引起学术界的讨论乃至争议[1]。北京师范大学陈丽教授及其团队于2019年发表《“互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化》[2],这种“回归论知识观”也被称为“新知识观”。这两种“新知识观”有何异同、各有何优点与不足、对教育教学和终身学习有何影响、产生差异的原因何在?这些问题值得深入辨析与探讨。

二、基于联通主义与新建构主义的“新知识观”

笔者2017年提出的面向智能时代新知识观,最初是受西蒙斯在其联通主义著作中提出的软知识与硬知识概念的启发,在对软硬知识划分标准进行深化、细化基础上,结合新建构主义学习理论发展而来的相对系统的知识观,以及与这种新知识观相对应的学习观与教学观。这种新知识观虽然起源于西蒙斯提出的软、硬知识概念,但主要还是建构在新建构主义理论基础之上,与新建构主义关系更为密切,故可称之为“基于新建构主义的知识观”。其核心思想是将网络与智能时代的知识划分为硬知识(即传统知识观中的知识概念)和软知识(网络诞生之后被发现的一类新知识),并认为在智能时代,软知识的重要性将取代硬知识原有的地位,从而引发了以何克抗教授为代表的一些学者对新知识观“消极作用”的担忧[1,3]。

陈丽等学者提出的“回归论知识观”则完全由联通主义知识观发展而来,与笔者的新知识观可谓同源而殊途,构成新知识观的两个既有联系又不完全一致的分支。由回归论知识观,陈丽等进一步提出了网络化知识概念[4]。比较硬知识、软知识和网络化知识,可以看出两种新知识观的异同。见表1。

由表1可以看出,网络化知识与软知识既有相似之处,也有不同之处。相似之处主要表现在诸多特征上,如不稳定性、动态变化、依赖网络情境、未经提炼加工、普通网民参与生产和跨学科等诸多方面,这从陈丽等在《网络化知识的内涵解析与表征模型构建》一文中多次引用笔者论文中对软知识的描述来阐释网络化知识就可以看出。不同之处主要表现在几个方面:一是知识来源不同。笔者认为软知识主要来自于个体的生产生活实践,互联网只是作为其传播、加工、整合、共同建构的场所;而陈丽等则认为网络化知识主要来自互联网中群体的交流、互动与汇聚。二是结构化程度不同。笔者认为软知识是硬知识的“前身”,是未完全结构化或半结构化的知识,软知识有一部分最终会“沉淀”为硬知识[5];而网络化知识则直接“回归”到人类的全部信息、理解、技能、价值观和态度,结构化程度似乎更低或参差不齐。三是表征形式不同。软知识的表征形式与硬知识比较接近,都是借助符号表征,只不过传统的硬知识更多以语言文字符号表征为主,而软知识则是语言文字符号与图像视频符号表征并重;而网络化知识需要采用融合表征法,即符号表征法和连接机制表征法[4]。四是分类方式不同。划分硬知识与软知识的主要标准是知识的稳定性,软知识与硬知识的区别主要在于知识在内涵、结构和价值三方面的稳定性不同;而区别传统知识与网络化知识的标准主要是知识生产方式,传统知识主要是知识精英通过精加工生产的符号化信息(这与硬知识概念没有什么不同),而网络化知识则是众多网民(尤其是草根)的智慧在互联网上交互、汇聚而成。五是组织方式不同。虽然软知识和网络化知识都具有跨学科特征,但软知识是以个人的兴趣和问题解决需要为中心组织起来的,而网络化知识则是以网络中的知识主题为中心组织起来的,前者更强调知识的针对性、实用性,后者则偏重知识的群智性、连接性。

尽管有上述诸多不同,笔者认为,硬知识、软知识和网络化知识仍可纳入统一的维度进行比较,这个维度就是知识的外部特征。如果从一维到多维、层级到网络、静态到动态这几方面特征之间,画一条渐变线,那么硬知识和网络化知识分别位于渐变线的两端,而软知识介于硬知识和网络化知识之间,无论是硬知识与软知识之间,还是软知识与网络化知识之间,都没有截然的分界线,而是都有交叉重叠的部分(如图1所示)。

软知识与网络化知识的差异,体现了新建构主义与联通主义在本质上的主要差异。前者主要讨论的是学习的内部过程,后者主要讨论的是学习的外部过程[6]。

三、基于新建构主义的新知识观和

回归论知识观各自的优点与不足

如前所述,基于新建构主义的知识观与回归论知识观都属于新知识观的范畴,是既互相联系又有所区别的两个分支。它们同源而殊途,分别向两个不同方向发展。前者倾向于继续建构,从软知识向硬知识方向发展,通过碎片重构的方法建构新的、以问题解决为中心的知识体系;后者主张从符号化精加工知识向人类全部智慧回归,知识生产主体由精英向草根转移,通过群智汇聚生产动态化网络化知识。两种新知识观各有优点与不足。

(一)回归论知识观对新知识的内涵和外延均有所拓展与丰富

回归论知识观将知识观的讨论上升到哲学层面,对新知识的论述更加系统全面,知识观念的转變更彻底,“革命”更坚决。它弥补了基于新建构主义的知识观和联通主义知识观源自个人洞察与直觉的局限,认为网络和智能时代的新知识包括但不限于未结构化或半结构化的软知识,还包括全部信息、理解、技能、价值观和态度等这些传统观念中一般不纳入知识范畴的部分,大大拓宽了知识范畴,但也因此带来一些新的问题。

(二)回归论知识观对知识的解读过于抽象宽泛,难以理解

回归论知识观继承于联通主义知识观,并加上了“全谱系”“人类全部智慧”等新内涵,如果知识是一种“网络现象”,“知识存在于连接之中”,那么,这样的知识到底是个什么样子?究竟如何表征?尽管陈丽等学者提出了融合表征法,将连接机制表征法与符号表征法相结合,并提出了自己的网络化知识表征模型,但对这些表征方法与模型的描述过于抽象,在此基础上设计的网络化知识实体抽取的方法框架更只限于少数计算机和人工智能专业人士能够看懂[7]。这使得回归论知识观容易停留在学术思想层面,难以在教育实践中落地。

(三)回归论知识观对教育教学实践指导意义有限

如果知识已还原为人类的全部智慧,包括全部信息、理解、技能、价值观和态度等,那么这样的知识应该如何教、如何学?教与学效果应如何检验?学校教育应如何变革?终身学习体系应如何构建?如果网络化知识传播与习得呈现出“草根服务草根”特征,未来知识精英的作用何在?高校教师和研究人员的地位会发生哪些改变?这一系列问题回归论知识观尚未给出明确的答案。

陈丽等学者沿用了联通主义理论观点,认为学习就是连接知识结点、建立知识网络的过程,知识生产通过“意会交互”“寻径交互”等方式进行。为了进行基于联通主义理论的学习的实证研究,陈丽教授及其团队仿照西蒙斯的cMOOC课模式,开展了主题为《互联网+教育:理论与实践的对话》的课程教学,并在此基础上进行了大量的学术研究。笔者有幸受陈丽教授邀请,短暂参与了这一活动,分享了自己对新知识观研究的成果和心得体会。通过与以中文核心期刊论文为代表的传统知识生产的对比研究,陈丽等得出了下列结论:基于cMOOC的联通主义知识生产呈现出主题聚焦性、理念时新性和视野广角性三种类别的属性;而以中文核心期刊论文为代表的传统知识生产则呈現出分层结构性、特定群体关注性和物质供给侧重性三种类别的属性。这些研究当然很有价值,但问题是通过这种cMOOC学习,到底得到了什么具体的学习成果?产生了哪些新概念、新理论、新知识、新方法?学员有哪些具体的可检验的收获?以论文中举出的具体案例“消费驱动的教育供给侧改革”课程为例,究竟产生了怎样的改革方案、建议?发表了哪些论文、成果?取得了什么样的效果、功用?文章中都没有具体提供。而这些不正是证明联通主义cMOOC知识生产所必须的指标吗[8]?

笔者认为,联通主义理论的主要贡献是让我们对网络时代知识发生变化有了深刻、清醒的认识,但其在如何开展有效学习方面缺乏具体的可操作的方法、策略,所谓“寻径”“意会”这些概念不仅晦涩难懂,而且不具可操作性,难以被普通学习者所效仿。这也是西蒙斯等倡导的cMOOC,始终不如后来斯坦福大学等发展的xMOOC流行的根本原因。

(四)基于新建构主义的知识观更具理论与现实意义

基于新建构主义的知识观不仅指对软硬知识的科学划分,还包括对知识生产主体变化、知识生产过程革新、知识迭代更新特征、软硬知识的互相演变与地位升降、乃至对知识定义的更新,以及由此引发的学习观、教育观、教学观、整合碎片的包容性思维方法等一系列内容[9]。内涵十分丰富,具有重大的理论与现实意义。

1. 软、硬知识的划分为教育教学变革指明了方向

软、硬知识的划分,使人们在传统知识观念之外,认识了一种新的知识类型,并且意识到这种新知识类型即软知识的重要性。软知识在网络与智能时代大量涌现,无论在内涵和外延以及总量上都超过了传统的硬知识。与传统的硬知识累积式增长方式不同,软知识是不断更新迭代的,旧的知识不断被新的知识所替代,被替代的旧知识直接被淘汰,没有继续学习的必要。学习软知识一定要从最新的版本开始。随着时间的推移,软知识的重要性不断上升、硬知识的重要性不断下降。因为硬知识可以被智能机器人所掌握,凡是用硬知识能解决的问题,都可以逐渐交给智能机器人去完成。人类应专注于对软知识的学习与建构。软知识的学习不同于硬知识的学习,硬知识的学习是对已知知识的理解与掌握,而软知识的学习是大家一起共同建构未知知识,学习与创新是同步进行的。

同时也要清醒地认识到,硬知识的重要性下降是一个漫长的过程,是与人工智能技术的发展同步进行的。只有当某部分硬知识已被智能机器人完全掌握并用于实践,这部分硬知识的重要性才开始下降。在智能机器人还没有完全掌握并应用这部分硬知识之前,人类对它的学习还是必要的。举两个例子,只有当自动驾驶技术已经完全成熟并已来到我们身边,人类中的绝大部分才无需学习与驾驶汽车相关的硬知识;只有当阅片机器人已经能够阅读大部分医学影像照片并作出正确诊断,人类的影像专业医生才面临普遍下岗局面。

任何新技术在解决老问题的同时会带来许多新问题,人工智能也不例外。智能机器人在替代人类完成大量程序性、规范性劳动的同时,也会带来许多新的工作机会。这些新行业、新领域往往存在许多未知的东西,不那么标准化、规范化,会遇到许多难以预测的环境与任务,需要人类创造性地完成。在这些新领域、新行业中一定会产生大量的软知识。这是人类需要学习与建构的。一旦其中的一部分软知识最终沉淀为硬知识、硬技能,又可以交给智能机器人去完成,人类又可以去开拓新的认知领域[10]。

所有这些变化都给教育教学变革指明了方向:那就是在重视必要的硬知识学习的同时,更应该关注软知识的建构;在培养标准化、专业化人才的同时,更要大量地培养通用型和创新型人才。

2. 新建构主义理论为软知识的学习与建构提供了可操作的方法

软知识的学习是一个学习与建构同步进行的过程,众多网友将生活实践中获得的经验、认识、技能,带到互联网上分享、交流,并通过网络共同完成这些经验、认识、技能的优选、提炼、加工、整合、完善,逐步形成结构化、系统化、符号化的知识。这些知识起初还是基于某个问题解决需要的、情境化的知识,具有一定的实用性和时效性。当环境、条件、问题乃至观念发生变化时,有些临时组合而成的知识也许就失去存在价值而被淘汰,新的知识组合替代了旧的知识组合,是为迭代;其中极少数具有长远价值和普遍价值的知识最终被专家学者提炼出来,经结构化、系统化后成为硬知识。

由于软知识通常具有碎片化特征,适合采用新建构主义的零存整取式学习策略进行碎片重构,通过积件式写作、个性化改写和创造性重构,不断地对软知识进行结构化、系统化,最终实现化零为整、知识创新的目标[11-12]。

在课堂教学中,则可采用新建构主义教学法设计的三个步骤,通过分享与交流、协作与探究、整合与重构三个环节和两大教学推进策略开展教学[13]。上述方法都来自于实践,其操作性、有效性得到充分检验,具体可参见相关论文,此处不再赘述。

四、新知识观中亟待厘清的一些问题

(一)个体知识与社会知识到底是一种什么样的关系

前文提到,新建构主义主要讨论的是学习的内部过程,它主要发生在人的大脑内部,它产生个体知识;联通主义主要关注的是学习的外部过程,即社会知识的构建,它虽然也偶尔提到大脑内部的神经连接,但只是将个体视为知识的一个结点,主要关注的是大脑外部的结点之间的连通。个体知识与社会知识之间到底是一种什么关系?笔者曾在《重新认识知识和学习》一文中指出:“一个好的学习型组织如同一个有机体,个人如同有机体内的细胞,团队犹如有机体中的器官。无论是团队学习还是组织学习,都离不开个人学习。好的团队和组织中一定有一至数个灵魂人物,灵魂人物可以是团队和组织的领导者、学习带头人和信息分析师等,他们起到引领团队学习方向、总结团队学习成果的关键作用[14]。”团队和组织学习如此,更广义的社会化学习亦如此。

在笔者看来,个体学习是社会化学习的前提与基础,没有一个个独立个体的学习,就没有团队或社会化的学习。社会知识是无数个体知识的汇聚与升华。即使有些社会知识高于个体知识,不能被每一个个体所了解与掌握,也必须为其中少数优秀分子所了解与掌握。因为知识本身就是人类大脑对世界(包括人类自身)的认知结果。离开了人類的大脑,知识无从知晓。即使未来有可能由智能机器人产生出不为人了解的“暗知识”,也是被人类大脑所朦朦胧胧感知到的,否则无所谓知识[10]。而人类的大脑是彼此独立、在物理上互相分离的,因此,对人类而言,学习必须发生在个体大脑之中,连通也必须主要发生在个体的大脑之中。如果连通只发生在物理网络或智能机器人内部,那是机器在学习,而不是人在学习。

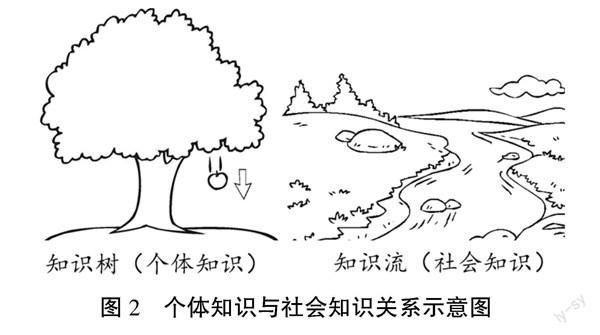

新建构主义将个体知识比喻为一棵有机生长的树,而将社会知识比喻为流过树旁的河流。知识树也像大自然的树一样,经过发芽、长叶、开花、结果、凋亡等过程。知识树具有三级结构,第一级结构是感性认识,第二级结构是理性认识,第三级结构是联想。教育是一种知识嫁接,即将他人的知识片段嫁接到学习者大脑知识树的二级结构中[15]。知识树从河流中汲取水分和营养,也向河流贡献自己的果实[16](如图2所示)。

有鉴于此,新建构主义既强调个体的学习,主张通过零存整取、碎片重构的方式,建构个性化的知识体系(知识树);同时也重视团队学习、社会化学习,主张将个体的学习置于网络与社会化交流协作之中,通过不断地与他人交流互动,加快个体知识的建构过程和个体知识的社会化过程;并通过团队层面的零存整取、社会层面的零存整取和技术层面的零存整取,促进群体知识和社会知识(知识流)的生成。对于个体学习而言,连通只是学习的一种方式、一个环节,而不是全部。零存整取、碎片重构才是关键。笔者还对何时需要连通,何时需要建构进行了细致的区分,认为对不同信息与知识需要加以筛选,选择的原则是以自我为中心,即以个人的兴趣爱好和问题解决需要为中心进行选择。对那些与个人兴趣和需要关系不太密切的信息和知识,只需要弱连通、间接连通即可;对那些与个人兴趣和需要关系密切的信息和知识,则需要强连通、直接连通,而强连通是通过零存整取、自主建构的方式实现的[6]。

(二)符号表征与连接机制表征到底谁更重要

回归论知识观认为,知识已从精加工的符号化信息回归为全部的人类智慧。既然如此,符号表征法已难以表征知识的全部内容。于是提出了连接机制表征法,与符号表征法一起构成融合表征法。根据陈丽等学者的总结归纳:“符号表征法是指用各种包含具体含义的符号,以各种不同的方式和次序组合起来表示知识的一类方法,……如文字、图像就是不同的符号表达方式。根据符号形式不同,也可将表征方式分类为单一表征和多元表征。如有声读物就是综合的多元的语言符号和文字符号。视频则融合了语言符号、图像符号和文字符号。”而“连接机制表征法是指用神经网络技术表示知识的一种方法,它把各种物理对象以不同的方式和次序连接起来,并在其间互相传递并加工各种包含具体意义的信息,以此表示相关的概念和知识。基于连接机制的知识表征包括状态空间表征、产生式表征、框架表征、语义网表征、脚本表征、过程表征、信念网表征、一阶谓词表征和本体表征等”[4]。

与陈丽等认为连接机制表征法是一种较为根本的知识表征方法不同,笔者认为符号表征法更为重要。因为符号表征法能具体表征知识的内容与细节,离开了符号表征,知识甚至无法在个体之外存储、传播与交流;而连接机制表征法很难被一般读者所理解与掌握,这种表征法可能在制订宏观教育政策或指导机器学习中有用,但对于日常的教育教学尤其是个体的学习可能作用有限。

无论是软知识还是网络化知识,其中都包含大量的隐性知识。隐性知识不容易被语言文字符号所表达,但可以部分地被图像视频符号所表达。知识一定要以某种符号表征出来,才能够在更大范围传播与交流。

图像符号与文字符号相比,在表征可视化事物方面具有直接、形象化、无需编码和解码的优势,在表征非可视化事物方面则具有不明确、不固定、模糊不清等劣势。图像符号只适合表达片段的、表象的信息与知识,要形成整体的、深度的认知,必须借助文字符号的帮助。图像符号通过整体表达意义,不像文字符号那样可以拆分、重组,不利于进行分析、推理等理性思维。基于图像的学习虽然信息量大,但容易导致信息超载、知识碎片化、思维肤浅和认知偏差等问题。因此,图像时代的学习应该以新建构主义理论为指导,以零存整取、碎片重构为原则,实现创新创造性学习。写作是必不可少的方法和手段。而广义的写作虽然包含了图形图像等符号,但仍以文字符号为主[17]。

综上所述,对于日常教与学而言,对知识的符号表征重要于连接机制表征;而对于深度学习而言,语言文字符号又比图形图像符号更重要。语言文字更容易表达抽象的内容并进行逻辑推理,图形图像则更方便直观表达具体事物。不具体无法了解事物真相,不抽象难以进行深度思考。

(三)知识精英在网络和智能时代到底是否需要

有不少论者认为,以专家学者为代表的知识精英在网络时代地位下降,而普通大众(草根)对知识的贡献增大。网络化知识的传播可以通过“草根服务草根”的方式进行,而无需知识精英的参与。大致来说,这是符合实际的。然而也不宜对这一现象过于夸大。今天和未来仍然需要专家学者参与知识的共同建构。只是未来的知识精英不再只是以研读书本知识为主要任务的传统知识分子,更多来自那些善于对网络上的信息与知识进行收集、加工、整理、创造的新型知识分子;他们擅长使用的工具也不再仅仅是语言文字符号,还包括图形图像和音视频的加工制作技术,以及灵活运用VR/AR/MR和元宇宙等新技术进行知识生产的能力。在团队学习、群体学习、社会化学习中,这些新型知识精英担负着引领、推动、总结、提炼、集知识之大成的任务,加快软知识更新迭代,并使之进一步结构化、系统化,最终上升为硬知识。

五、导致两种新知识观分野的原因何在

著名哲学家冯友兰先生在论及“中国哲学的方法论”时,有下面一段介绍。

诺斯洛普教授(Prof. S. C. Northrop)曾提出:概念可分两种,一种来自直觉,一种来自假定。“来自直觉的概念指向某个事物,它的完整的意义可以立即从某个事物领会到。例如,蓝色是人对某种颜色的感觉,它是由直觉得到的概念。……至于假定得出的概念,它的完整的意义是根据一个假设,用演绎法推演出来,从而认定的。……例如,‘蓝色用来描述电磁波的波长数字时,它是一个假定的概念。”[18]

概念如此,理论也应该如此,因为理论就是概念以及由概念作出的推理与判断的总和。理论也可分为来自直觉的理论和来自假定的理论。

以往的知识观和学习理论大都来自某种假定。比如,客观主义与表征主义知识观就是来自人的认识是对客观世界的镜像式的摹本与表征这一假定,而生成主义和建构主义则假定知识是人在与客观世界的互动过程中才形成的一种主观阐释。这些假定与其说有足够的事实和证据作基础,不如说更多的是一种信念。在西方哲学中,对知识的通行定义就是:知识乃是得到证明或辩护的真信念。不同的是命题真实性的证据有所不同[19]。

又比如,行为主义学习理论也是来自学习是对刺激的强化过程这一假定的。尽管这一假定有动物的条件反射实验作基础,但把这一结论推导到人类学习的普遍机制,本身就只是一种不太可靠的推论,其证据是不足够、不充分的。行为主义学习理论就是从这一假定演绎出来的。与此类似,认知主义学习理论是来自学习是内部心理结构的形成与改组这一假定的,建构主义学习理论是来自学习是主客观因素相互作用的意义建构过程这一假定的,它们同样缺乏必要和充分的证据。

这种由假定推演出的学习理论,我们姑且称之为演绎性学习理论,它们是可以追溯到最初的哲学和心理学基础的。

但另一些理论不是来自假定,而是来自对事物的观察与直觉。比如,西蒙斯的联通主义学习理论,就是来自西蒙斯本人对网络时代知识与学习已发生变化的直觉。这从其著作Knowing Knowledge的写作方式也可以看出,它不像大多数学术著作那样,是概念清晰条分缕析的,而是描述性的、意识流式的,充满了警句、比喻、灵感和顿悟。但你从那些看似不太连贯的语句中,可以窥见事物的真实状态,激起共鸣与认同。

软知识也是一种来自直觉的概念,它是西蒙斯和笔者对信息时代知识变化的观察和领悟,可以对应到具体的事实。与之相对应的联通主义与新建构主义理论也是一种来自直觉的理论。有人对这两种理论质疑,认为这两种理论都没有哲学和心理学作為基础,算不上真正的学习理论。笔者以为是因为对这两种理论的方法学不够了解所致。

郭文革曾经把笔者的理论称为“阐释性理论”,这种阐释性理论是无需追溯其哲学和心理学基础的,而应该追溯其实践基础,其发展过程体现了实践、认识、再实践、再认识的循环往复过程。

演绎性理论的可靠性来自假定和演绎过程的正确性,如果这两方面都是正确的,那么这种理论就具有较大的普适性。但问题是,任何假定都是片面的、有局限性的。演绎过程也很难完全不出差错。无论是客观主义知识观、表征主义知识观,还是行为主义理论、认知主义理论、建构主义理论,在实践过程中都表现出某种程度的不适用、脱离实际、不接地气现象,都曾导致教育教学某些负面现象的产生,就因为如此。

阐释性理论的可靠性来自对实践经验的有效提炼与归纳,如果这种提炼与归纳是准确的,具有一定普遍性的,那么这种理论就是有用的。但任何经验都是局部的、情境性的,理论的提炼与归纳难以避免意外情况的出现,因此,阐释性理论在普适性,以及永久价值方面常常会受到质疑。

冯友兰认为,中国哲学家大多从直觉出发,把直接认知的东西视为哲学思维的出发点;而西方哲学家大都是从假设观念出发的,即从不证自明的“公设的概念”开始的。由假设观念出发的哲学家喜欢明确的东西,需要逻辑演绎;而由直觉出发,则需要重视不明确的东西,需要对事物进行连续审视。前者是“正的方法”,后者是“负的方法”。正的方法和负的方法并不是互相矛盾的,而是互相补充的。一个完整的形而上学体系应当从正的方法开始,而以负的方法告终。如果不从正的方法开始,就缺少对哲学来说最重要的明晰思考;如果不以负的方法告终,就不可能登上哲学的高峰[18]。

因此,无论是阐释性理论,还是演绎性理论,都有各自的价值。个性之中有共性,共性寓于无数个性之中,是无数个性交叉重叠的那部分。阐释性理论虽然更多地来自个性化的经验,但其中也有部分具有共性化的内容,也有一定的普适性和持久的价值。

笔者的新建构主义理论和基于该理论的新知识观,不是来自某个初始的假定,而是来自对网络时代知识变化和自己与他人网络学习的持续审视与思考,来自一种对知识变化规律和网络学习规律的直觉与洞察。例如,当知识载体由纸质书本转向网络时引发知识本身的变化,网络时代学习面临的两大挑战——信息超载和碎片化,零存整取学习策略、写作的意义与重要性等等,都可以一一在实践中找到对应的现象与经验(笔者在论文中会经常对自己的理论观点提供相对应的学习生活实例)。笔者的理论是对自己和他人学习实践的总结,是从实践中提炼、上升出来的一种理论,是一种由下而上生成的理论,而不是来自某个哲学和心理学中的假定;是归纳总结的结果,而不是演绎推导的结果。

相比之下,回归论知识观和网络化知识概念的提出,则是从哲学的本体论出发进行的理论推演。它更像是源自联通主义的一个假定:知识存在于连通之中,学习产生于交互。尽管这个假定以一定的洞察力作为基础,但更多的还是一种信念。由此推演出寻径、意会等方法,大都不是来自于教育教学实践,而是来自于理论推导(这可从陈丽等学者的论文写作中看出),属于一种由上至下的演绎性理论范畴。

人类社会已经进入一个快速发展的阶段,技术进步的日新月异致使社会形态和各个方面都处于持续不断的变动之中,软知识也好,新知识观也好,都是在这样的背景下产生出来的。在这样一个快速变化的时代,试图寻找一种具有绝对真理性和永恒性的知识和理论,既不需要也不切实际。而根据实践的变化不断迭代更新的知识和理论或许更有价值。从这个意义上看,未来阐释性理论将比演绎性理论更被需要,也更具有生命力。

[参考文献]

[1] 何克抗.也论“新知识观”——到底是否存在“软知识”与“硬知识”[J].中国教育科学,2018(2):36-44.

[2] 陈丽,逯行,郑勤华.“互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化[J].中国远程教育,2019(7):10-18.

[3] 王竹立.面向智能时代的知识观与学习观新论[J].远程教育杂志,2017,35(3):3-10.

[4] 王怀波,陈丽.网络化知识的内涵解析与表征模型构建[J].中国远程教育,2020(5):10-17,76.

[5] 王竹立.再论面向智能时代的新知识观——与何克抗教授商榷[J].远程教育杂志,2019,37(2):45-54

[6] 王竹立.关联主义与新建构主义: 从连通到创新[J].远程教育杂志,2011(5):34-40.

[7] 王怀波,郑勤华.互联网社区中网络化知识实体抽取研究[J].开放学习研究,2022,27(2):7-16.

[8] 李小杉,陈丽,王文静,李艳燕.联通主义视阈下的cMOOC知识生产的实证研究——基于机器学习的对比分析[J].中国远程教育,2020(1):23-34,76.

[9] 王竹立.新知识观:重塑面向智能时代的教与学[J].华东师范大学学报(教育科学版),2019,37(5):38-55.

[10] 王竹立.论智能时代的人—机合作式学习[J].电化教育研究,2019,40(9):18-25.

[11] 王竹立.新建构主义:网络时代的学习理论[J].远程教育杂志,2011(2):11-18.

[12] 王竹立.零存整取:网络时代的学习策略[J].远程教育杂志,2013(3):37-43.

[13] 王竹立.新建构主义教学法初探[J].现代教育技术,2014(5):5-11.

[14] 王竹立.重新认识知识和学习[J].企业文明,2017(6):26-28.

[15] 王竹立.知识嫁接学说:一种更具包容性的教学理论[J].现代远程教育研究,2013(1):33-39.

[16] 王竹立.碎片与重构2:面向智能时代的学习[M].北京:电子工业出版社,2018:69-74.

[17] 王竹立.论图像时代的学习[J].数字教育,2020,6(4):1-7.

[18] 冯友兰.中国哲学简史[M].赵复三,译.北京:新星出版社,2018:28,402,404.

[19] 雷红霞.西方哲学中知识与信念关系探析[J].哲学研究,2004(1):49-52.

New Perspective of Knowledge: From Hard Knowledge, Soft Knowledge to Networked Knowledge —Discussion with Professor CHEN Li and Others

WANG Zhuli

(Teacher Development Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou Guangdong 510275)

[Abstract] In recent years, Chinese scholars have successively put forward two new knowledge views: one is the New view of Knowledge for the Intelligent Era, and the other is the regressionist view of Knowledge. The former is mainly based on neo-constructivism, while the latter is mainly based on connectionism. Both new knowledge views have their own advantages and shortcomings. The regressionist view of knowledge has expanded and enriched both the connotation and denotation of new knowledge in the network and intelligent era, but it also brings new problems such as abstract and broad concepts, difficult understanding and difficult operation. The knowledge view based on Neo-constructivism is more practical and operable. The reason for this difference is the difference in methodologies. The regressionist view of knowledge is a top-down deductive theory and the neo-constructivism-based view of knowledge is a bottom-up interpretive theory. The two can complement each other, but in the future the interpretative theory will become more important.

[Keywords] New View of Knowledge; Connectivism; Neo-constructivism; Soft Knowledge; Networked Knowledge

[作者簡介] 王竹立(1963—),湖南人。副教授,硕士,主要从事网络、智能时代的学习理论和创新思维教学研究。E-mail:WZL63@163.com。

基金项目:广东省创新创业教育课程立项建设项目“创新思维训练”(项目编号:05010-52112001)