粉蓝相间

凡妮

家姚有次在国内,对朋友说:“我是海边一咸鱼。”

朋友喊起来:“咸鱼也会翻身的!”

咸鱼们,都有一个会翻身的故事。但家姚说自己是咸鱼,不是表明她翻身了。

翻身又怎样呢。每条咸鱼都会被翻身,继续晒干。它是被动的。它已经死了,脱离了水,没有了新鲜,不会游泳。

咸鱼家姚也曾经是条活蹦乱跳的鱼,一条爱自由自在游泳的鱼。家姚新婚,来到了日本小城。老公是个日本中年人,温和而有点羞涩。老公为结婚新租了房子,这是她的家。是个2DK(二室一厅)。老公说:我只喜欢乡下。幸亏是乡下,能租得起这么大的房子。

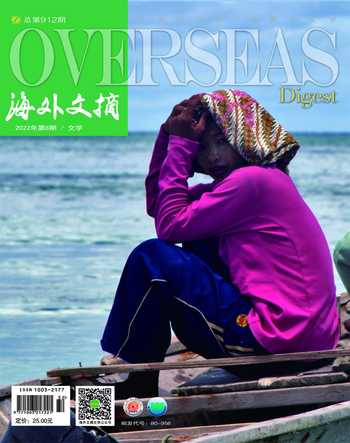

窗外能远看到蓝色的大海,近处一个山坡,山坡的树可以算是自家的庭园,能看一年四季更迭,闲云缱绻。“能看到海欸,太好了。”家姚也这么想。

老公是一名社畜,工资不高,加班天天有。但家姚真的觉得很满意,钱少一点没有关系,小城市没有鳞次栉比的商场,淡化物欲,除了生活所需没什么要买的。

但听不懂说话就比较苦闷了。家姚希望能参加一个日语班。老公说日本语学校太贵了,那是留学生来日本要考学校之前上的语言学校。你去免费的学日语团体吧。

于是家姚去了和主妇老人进行日语沟通的社工团体组织的日语班。去了几次这种日语班,家姚发现在自己词汇量很少的情况下,进行一个半小时的纯日语沟通是非常痛苦的。热心的社工很愿意教,但他们本身不会中文或英文。这种不系统的学习,每一次都随机和人聊天的日语班,去了几次便不想再去。

家姚尝试想找个工作,但因为不会日语,都被婉言拒绝,如果是工厂不用语言的工作,她又不愿意去。她回国时和朋友说,我真是要被晾干了,我是一条咸鱼。

没关系,家姚很快有了宝宝。生宝宝后带宝宝很忙;她似乎没啥需要和她的世界沟通,只和自己的宝宝说话了。

家姚起初没有手机,有时需要和老公联系孩子的问题,老公买了一个简单功能的给她。在国内智能手机成了人类身体的一部分,她真的不需要手机。家姚最经常的是和孩子在楼下的庭院玩,空中掠过飞鸟,孩子摘来野花,她的世界温和安稳。

公寓里有很多人住,但家家户户几乎不会在楼道见面。也许房子里面的人,听到楼道外面有人经过,会在门里等,等人走过再推门而出。擦肩而过需欠身微笑,打招呼也似乎是负担,这是家姚的猜想。偶尔在楼下经过的人,面孔无须正视,程式化的一声“你好”就可匆匆而过。人和人不过是对方的风景,就像某一棵树对于某一只鸟的存在。

家姚明明在過往的热闹和繁华中逃离,但在这个理想的与世无争中,却为何确定不了自己是否有点情绪。孩子还没有到去上幼儿园的年纪,家姚想回国。但老公说:“我们是一个家,孩子怎么能不在爸爸身边成长?”

爸爸倒是能见到,不过,只有在周日,见到的是疲惫的、总是倒头就睡的爸爸。

那个向往日本生活的粉色的梦、那个可以看见遥远的蓝色海岸的家、没有什么可以挑剔的有礼有序的安心,以及排遣不去的忧郁,都是异国生活的颜色。