雅俗之辨

吴中杰

从事文艺创作的人,总希望把自己的作品修饰得精细雅致一些,以免粗俗之嫌。十年磨一剑,是一句常用的激励语。就创作态度而言,这种追求是可贵的;但就艺术作品的实际价值看,过于精细的雕飾,却未必都好。鲁迅在谈到文学语言的提炼时,就说:“太做不行,但不做,却又不行。用一段大树和四枝小树做一只凳,在现在,未免太毛糙,总得刨光它一下才好。但如全体雕花,中间挖空,却又坐不来,也不成其为凳子了。”(《做文章》)接着不久,在论及梅兰芳的表演艺术时,他又说到雅俗问题:“梅兰芳不是生,是旦,不是皇家的供奉,是俗人的宠儿,这就使士大夫敢于下手了。士大夫是常要夺取民间的东西的,将竹枝词改成文言,将‘小家碧玉作为姨太太,但一沾着他们的手,这东西也就跟着他们灭亡。他们将他从俗众中提出,罩上玻璃罩,做起紫檀架子来。教他用多数人听不懂的话,缓缓的《天女散花》,扭扭的《黛玉葬花》,先前是他做戏的,这时却成了戏为他而做,凡有新编的剧本,都只为了梅兰芳,而且是士大夫心目中的梅兰芳。雅是雅了,但多数人看不懂,不要看,还觉得自己不配看了。”“他未经士大夫帮忙时候所做的戏,自然是俗的,甚至于猥下,肮脏,但是泼剌,有生气。待到化为‘天女,高贵了,然而从此死板板,矜持得可怜。看一位不死不活的天女或林妹妹,我想,大多数人是倒不如看一个漂亮活动的村女的,她和我们相近。”(《略论梅兰芳及其他》上)

对于鲁迅的梅兰芳论,人们所关注的往往是前期著作《论照相之类》里所说的“男人看见‘扮女人,女人看见‘男人扮”等讽刺语,其实,那只是对于当时戏曲舞台上男旦制和观众中畸形审美观的一种批评,而后期著作里这两篇《略论梅兰芳及其他》(上)和(下),才是对于梅兰芳舞台艺术的正论。在这两篇文章里,鲁迅对梅兰芳的表演艺术有所批评,也有所肯定。肯定的是梅兰芳早期“俗”的表演,而批评的是他经过士大夫雅化后的矜持艺术。

梅兰芳《黛玉葬花》

梅兰芳《天女散花》

在这里,鲁迅颠覆了审美领域中一个重要的流行观念,即崇雅轻俗的看法,而认为雅不一定比俗好,特别是士大夫的病态之雅,也许正是使艺术走向衰落的原因所在。鲁迅出身于士大夫家庭,但他并不欣赏高雅的昆曲,也不喜欢当时已经盛行的京戏,在作品里对京班名角和京剧的演出方式常取讽刺笔调,说自己很不适应戏院里的冬冬喤喤之灾,倒是对“远哉遥遥”的少年时代在故乡所看的社戏,念念不忘。这种审美情趣,隐含着他的文化观。

雅俗之辨,不仅存在于演员的表演艺术之中,而且关系到剧种的消长盛衰。

昆曲,是明代发展起来的高雅艺术,特别是魏良辅创制了水磨调之后,深受士大夫们的喜爱,风行一时。明人沈宠绥在《度曲须知》中说:“我吴自魏良辅为‘昆腔之祖,而南词之布调收音,既经创辟,所谓‘水磨腔,‘冷板曲,数十年来,遐迩逊为独步。”但是,由于它过于优雅、缓慢,缓得有时一个字的声母和韵母都要拆开来唱,慢慢就脱离了群众,终于为京剧所替代。京剧原本并不姓“京”,是由地方戏发展而成。前些年曾举行过徽班进京二百年纪念活动,这就是说,它成为京戏,只有两百多年的历史。当初它与昆曲争夺文化市场,叫作“昆乱之争”,或称“花雅之争”。雅部即昆山腔,花部为京腔、秦腔、弋阳腔、梆子腔、二簧调等,统称为乱弹。京戏的文化底蕴远不及昆曲深厚,不但剧本不及昆曲有文采,唱腔不及昆曲雅致,而且有些唱词说白还语法不通,但是,在竞争中它却胜出了,终于成为戏曲中的头牌,冠以“京剧”之名。

可见,剧种的发展,并不在乎其高雅的程度,而取决于社会的需要,特别是文化市场的接受程度。马克思说:“理论在一个国家的实现程度,决定于理论满足这个国家的需要的程度。”(《〈黑格尔法哲学批判〉导言》)文艺作品不是理论,但其发展与社会需要的关系,则是相同的。昆曲在明朝能够得到高度的发展,与当时的社会条件有关。明朝虽是一个极权主义时代,但同时也是一个商品经济获得发展的时代,特别是在江南富庶地区,商人和士人还是有文化享受的空间的,看张岱的《陶庵梦忆》,就可以想见当时士人的文化生活:鲜衣、美食、声色、犬马。高雅的昆曲就是在这种生活空间里发展起来的。到得清兵入关,商品经济遭到极大的破坏,江南士人备受压制,高雅文艺自然也丧失了许多接受空间,昆乱之争,以乱弹取胜,也在所必然。有些京剧名伶,还走进宫廷,成为皇家的供奉,地位之高,很受时人的羡慕。

《度曲须知》 〔明〕沈宠绥撰明崇祯十二年刻本

其实,昆曲本身也是从地方戏曲发展而来。徐渭在《南词叙录》中说:“今昆山以笛、管、笙、琵按节而唱南曲者,字虽不应,颇相谐和,殊为可听,亦吴俗敏妙之事。请问《点绛唇》《新水令》,是何人著作?今唱家称‘弋阳腔,则出于江西,两京、湖南、闽、广用之;称‘余姚腔者,出于会稽,常、润、池、太、扬、徐用之;称‘海盐腔者,嘉、湖、温、台用之。惟‘昆山腔行止于吴中,流丽悠远,出乎三腔之上,听之最足荡人,妓女尤妙此,如宋之嘌唱,即旧声而加以泛艳者也。隋唐正雅乐,诏取吴人充弟子习之,则知吴之善讴,其来久矣。”这段话,大致说出了昆腔在南方各地流传发展的过程。昆曲本来也是俗文艺,后经文人艺人之手,发展得雅致起来,但过雅之后,却又成为小众化艺术,其统治地位遂被乱弹所代替。不过,作为一个剧种,昆曲并没有在剧坛消失。拍曲,仍是一些士子的雅好;少数昆剧团,也还存在,只是盛况不再;有些昆曲演员,同时也兼唱京戏,成为京昆双栖演员。

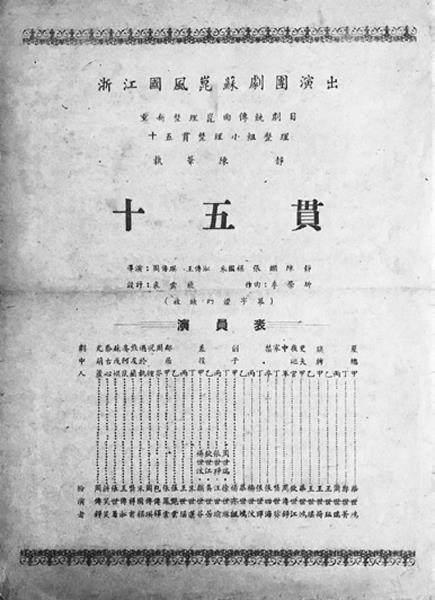

使昆曲重放异彩的,是一九五五年由黄源主持改编,由浙江昆苏剧团演出的《十五贯》。当时昆苏剧团虽然还存在,但已衰落不堪,演员的工资很低,生活非常艱苦,所演也只是一些旧戏。《十五贯》就是古人根据冯梦龙所编的小说集《醒世恒言》中《十五贯戏言成巧祸》一文改编的旧戏,《缀白裘》中就有。黄源看到了这出戏包含有新的思想价值,针对当时肃反运动中存在的问题,突出了实事求是精神和调查研究方法,改编成功,深受观众的欢迎,也得到许多领导人的肯定。作家巴人写过一篇很有影响的杂文《况钟的笔》,从况钟那支三起三落的笔说起,赞扬这种对人民生命负责的精神;《人民日报》发表了一篇题为《从“一出戏救活了一个剧种”谈起》的社论,则从“百花齐放,推陈出新”的文艺方针出发,为老剧种的新生作出肯定。《十五贯》的改编演出成功,对昆曲的新生和发展,起了巨大的推动作用。

浙江省国风昆苏剧团《十五贯》演出单

但文化界对于昆曲的传承,并不是从《十五贯》的改编和演出开始。还在一年之前,即一九五四年,华东戏曲研究院(后改名为上海戏曲学校)就开始招收昆曲班学员,培养了一批年轻一代的昆曲演员,如梁谷音、岳美缇、华文漪、张洵澎、王芝泉、蔡正仁、计镇华、刘异龙等,俗称“昆大班”。可见文化当局早就已经注意昆曲人才的培养。而且在一九五七年以后,这个昆大班的演员,就不断有剧目演出。记得二十世纪六十年代初,上海市委宣传部和市文化局还多次送票给一些青年评论工作者,叫大家去捧场。记得演出的都是一些折子戏,如《游园惊梦》《墙头马上》《思凡》《下山》《小宴》《惊变》等。可惜我们实在不懂昆曲,写不来评论文章,剧场中也不知鼓掌、叫好,遂被讥为“冷酷的观众”。

为什么昆曲经常演出的都是一些折子戏,而不是全本呢?这不但取决于青年演员的学习进度,而且与演出的客观条件有关。昆曲常演的剧目,如《牡丹亭》《琵琶记》《长生殿》等,要演全本,都很长,不适应现代职工的观赏需要。过去的昆曲观众,大抵是些富贵闲人,有的是消磨在剧场或堂会里的时间。到了二十世纪五十年代,大家都很忙,而且强调文艺要为工农兵服务,高雅的昆曲,当然不可能连台上演。直到改革开放之后,舞台上的各种探索才多了起来。记得在一九九八年,上海昆剧团曾上演过一次五十五出全本《牡丹亭》,三个下午三个晚上,加起来共有二十多个小时。我有幸得到观赏的机会,觉得很过瘾。但因为演出者将原本中一些迷信的民风民俗也搬上了舞台,受到一些非议。这个全本戏只演了一次,就停演了。不过我想,停演的真正原因恐怕不在于那些旧的民风民俗,因为如嫌其落后,是可以删掉的,毕竟所占篇幅并不很多。而且,从全本演出看,除了追求爱情的青春戏之外,还反映出许多政治斗争的社会内容,表现出主题的丰富性。全本演出无法流行,大概还是因演出时间太长,现代观众无法接受之故吧。到得第二年,又演出了一次删节本,删掉了一半,只演三个晚上,三十四出。看后还举行了一次座谈会,要大家讨论三天三夜的全本好,还是三个晚上的删节本好。我是赞赏全本的,曾发言表达我的意见,但这种意见并非主流,主导方向是肯定三个晚上的删节本。不过即使这删了一半的本子,后来也没有继续演下去,多年后却来了一个只演一个晚上的青春版《牡丹亭》,这个戏是送到大学礼堂里来演出的,倒是比较受师生们的欢迎。从接受美学的观点看,这与观众的需求有关,它适应了青年观众的审美需要,也在他们娱乐时间允许的范围之内。文学艺术不但在内容上要考虑接受者的水平,而且在篇幅上也要考虑到接受者的需要。

昆曲在二○○一年已被联合国教科文组织列为“世界非物质文化遗产”,对于这门艺术的传承和发展,这当然是好事。但如何传承和发展,却还是个难题。是原封不动地演出,还是根据现实的需要而有所变动?

作者对自己的作品都是很珍惜的,不喜欢别人来改动。汤显祖就说过,《牡丹亭》的演出,“要依我原本,改本切不可从”。但实际上,为了演出的需要和观众的接受,改本却层出不穷。有些改得精练,有些却改得粗俗化了,甚至到了不堪卒听的地步。龚自珍在《己亥杂诗》中写道:“梨园串本募谁修,亦是风花一代愁。我替尊前深惋惜,文人珠玉女儿喉。”并自注道:“元人百种,临川四种,悉遭伶师窜改。昆曲俚鄙极矣,酒座中有徵歌者,予辄挠阻。”

对于昆曲这类高雅艺术,如何既适应现代观众的审美需要,又不走向粗俗化,这是一个值得深入研究的问题。据说昆大班的蔡正仁曾提出昆曲改革“三条腿走路”的设想:一是演传统折子戏,二是改编传统名剧名著,三是创排新戏,如《蔡文姬》《三打白骨精》之类。这主要是就剧目而言,而更难的恐怕还有唱腔的改革,既不可能完全照搬水磨调,也不能离原调太远,雅俗之间,很难掌握这个度。

——士大夫的精神世界