门前山茶舞东风

唐雪元

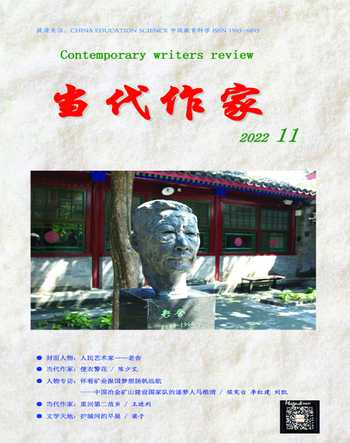

哥哥拍来照片,湖南株洲乐棠湾老屋门前的两棵山茶花又开放了。看着那一朵朵红似火的山茶花叠叠地缀在肥绿的枝叶间,远观俨然两簇熊熊燃烧的烈焰在东风中舞动,往事又一次在我的脑海中清晰地浮现……

那年月,父母亲都健在,一家人住在一幢泥坯的屋子里。父亲最大的特点是走路,脚步疾,步子重,头胸前倾——那都是常年急着赶农活做养成的行走习惯。每当干活回家晚了,常常人未进家门,家里人就远远地听到他的脚步声。孩提时,总是晚饭弄好了,母亲就站在门前,扯着长声儿呼唤贪玩的我们回家吃饭。

父亲命苦,在他还没有成年时,奶奶就去世了,虽然在那个上世纪60年代读了一个高中,但最终仍然改变不了面朝黄土背朝天当农民的命运。母亲同样苦命,姊妹多,书读得少,为挣几个可怜的工分以分家忧不得不早早辍学务农。他们两人走到一起后,有了姐姐、哥哥和我。他们把各自所经历的痛苦深深地埋在心底,艰辛地养育着儿女——活着!

小时候,最惊讶父亲吃鱼。每每春天下雨涨水,他就戴上斗笠,披上蓑衣,腰间绑上鱼篓,鱼篓口上斜放上我的小漱口缸——为的是勺进鱼网的小麻嫩儿。一切装束完毕,他便急急背上支好鱼网的竹篙往河边占“搬鱼”的回水最佳位置。记忆中,只要父亲出去“搬鱼”,我们便有了“打牙祭”的机会,通常都不会空篓而回。鱼搞回家了,母亲总是先将一锅清水煮开,往里面撒上一大把葱花和姜末,再把鱼

入锅,然后用大火闷上十几分钟,起锅时洒少许盐。这样一来,一大盆色香俱美的清汤鱼就好了。

这时候,父亲总要从床底摸出他珍藏已久的“邵胡子”酒,吆喝我赶紧洗好那已蒙灰一层的酒杯,美美地喝上几杯。滋一口酒,父亲从菜盆里夹起一条三寸左右的鱼,自鱼头吃起,只见他抿起嘴巴不紧不慢地嚼着。只一会儿,一条鱼就下肚了,不吐半根刺。我们很惊讶,面面相觑,父亲笑着对我们说:“晓得不,这样吃,不浪费,鱼骨头还补钙嘞。”

早晨,父亲扛着锄头下地了,母亲和姐姐在厨房里生火做饭。哥哥给自家鱼塘打鱼草,我也起床了,要不帮着扫院子,要不是拌鸡鸭食。碰到放假了,不想做活路的我,便捡懒自告奋勇去放生产队轮流看养的牛儿。一来可以骑牛背,二来可在牛背上看《三国演义》。走在村边的田埂上,村子的上空,炊烟袅袅,端直上升,像房子长出的一根根尾巴,高高地翘到了天上。牛儿有时会趁我不注意,舌头一闪,就把一蔸禾苗大口吞到了嘴里。我便用力扽一下手里的牛繩,大骂一声牛儿。

大姐最是可爱,也最疼我。总是把我在外面疯玩弄得脏兮兮的衣裤洗得干干净净,也总是在我打猪草完不成一筐不能回家交任务时,把她筐里的猪草往我筐里装,好让我回家向爸妈表功。记得最深的是,因为许久不洗澡,我头上长虱子了。那会,许多女孩头上也长虱子。有阳光的冬日,还会看到有人头发里的虱子爬出来晒太阳,浑身黑黑的,肚子鼓鼓的,捉了掐死满是血。女孩子经常头靠头待在一起,虱子就跳到另一人头上了,这就是所谓的传染。大人有空,会帮孩子捉头上的蚤子。有人头发上还会长满白色的小点点,当然是虱子的虫卵。村上一同龄女孩因头上长虱子,其家中孩子多,母亲无暇顾及,就帮她剃了光头。每天出门,她头上都扎着一条方巾。有次,村上有人恶作剧,扯了她的方巾,她伤心地哭了。现在回想起来,还真非常心疼她。我头上也长了虱子,不知是怎么传染上的。这事让姐知道了,她就帮我洗头,然后帮我把头发修剪成短短的平头,再用梳篦一直篦,直至把虱子、虫卵全部篦掉。从此,我头上再没长过虱子。

大姐慢慢长大了,要嫁人了。我和哥哥都舍不得姐出嫁,母亲说:“生了女儿,总要嫁人的,不然妈妈怎么生你们呢?”姐出嫁那天,看着她一身新衣在鞭炮声里走出村子,想起小时候外婆教我唱的乡谣儿:“……生一个女,许东坑。大舅舅,来做媒;小舅舅,来扛箱。一扛扛到杨梅岭,看到婆家花屋顶;一扛扛到杨梅林,看到婆家花大门……”止不住滴下泪来。我们家吃饭的桌子上少了一人。

月有阴晴圆缺,人有悲欢离合。

最难忘,1991年9月,刚40岁的父亲突然撒手西去,一家天崩地裂胜过大厦倾。父亲走了,我们家吃饭的桌子上又少了一人。从此,父亲常坐着吃饭的那个位置总是空着。

父亲的离世,让本就贫寒的家,处境越发艰难,可母亲却非要供哥哥和我上学。她那日渐佝偻的身体让我和哥哥在学习之余,学会了默默地承担家庭的各种农活。打猪(鱼)草,割稻子,做副工,卖雪糕,冬天抓着柴刀去山上捡柴。有一回,我不慎让柴刀砍着了自己的脚背,鲜血直冒。哥哥赶忙找来苔藓止血,又撕了身上的衣服片条儿包扎伤口。即便这样,我的那只鞋肚子里仍然渗得全都是血,还硬撑着一瘸一拐地将一捆柴火扛到了家。母亲见状,心疼不已,抱着我泪水长流……

村里开始有人家买彩电了,我们家连黑白的都买不起。晚上,只有我和哥哥在家时,母亲才舍得点电灯让我们在灯下做练习和看书。若我们不在,母亲便在黑暗里默坐,电灯都舍不得用。家徒四壁,大概就是当年我们家那样子吧。

最难忘,那年读大学的哥哥开学在即,母亲借遍全村和身边的亲朋四友也凑不齐那开学通知书上的所需数字。母亲不甘心,决意打“同宗牌”一试,“教导”哥哥上村中几位发达了的唐氏叔辈家再借。待哥哥垂头丧气像霜打的茄子一样归家时,不等母亲发问,他就神情沮丧地长叹一口气说:“姆妈,这个学我不上了,我出去打工挣钱供雪元去读!”问及缘由,哥哥阴沉着脸说,第一个叔辈的答复是:钱都拿去买车购家俱了,无闲钱在手上;第二个的回复是:贤侄,你可知道如今借钱,是看了面子,还要看底子。中国有句老话,叫救急不救穷。就你家现在这光景,我只怕是有借无还嘞!第三位的回复更狠:你爹在,我认你是侄,你爹不在了,我们的唐字自然也是分开写的!

最难忘,母亲听后,紧咬嘴唇,热泪长流,对我们兄弟俩说:“今天借钱一事,你俩兄弟要永远记在脑子里,至死都不能忘记!一定要攒劲读书,读出一个名堂!如果有一天,你们兄弟像那路边的石头翻了身,有了出息,也永远不要忘了今天的耻辱!”说完,母亲让我们抓紧时间写作业,她径自背起竹筐,拎着柴扒往莫公坡扒拾落叶当柴火去了。

最难忘,当天擦黑时,满头大汗的母亲在背回一大筐落叶柴火的同时,还带回了2棵小窝怒放的花儿。母亲顾不得擦一把汗,卸下竹筐赶紧又拎着锄头在屋前正中间挖了2个洞,再在鸡舍里捣刮出一些鸡粪掺和着屋后的金沙土,精心种植好。忙完这一切,疲劳不堪的母亲望着两棵正怒放的花儿自顾自地笑了。她让我把哥哥也叫来,然后温和而庄重地对我俩兄弟说:“这花我看到时,长在陡崖上,看它长得好看,开得像一团火,不怕鬼来不信邪,又刚好是两窝。我瞧着喜欢,就用手抠了下来。还专门问了莫公坡的老人,才知道它叫山茶。我今天特意把它栽在我们屋中间,就是希望你们俩兄弟像这茶花一样,不管别人看不看得起,自己一定要挣气!”

接下来,母亲含泪将我们娘仨租地打来的满仓粮食全部低价出售以凑哥哥的开学费用——那些粮食若在平常远不止这样的卖价。

可是,母亲朴实的教诲和栽花励儿之举,唤醒和砥砺了我们兄弟俩的血性,我们心生出一股这样的理念:即便在最艰难的日子里,也要好好生活,顽强抗争,不争,就连活着,都是一种奢望!

“我曾遍体鳞伤,伤口长出的却是翅膀。”这是我在回顾那段岁月时的刻骨铭心之感。而今,回望那段经历,顿感我们不用感谢苦難,但一定要感谢在苦难中成长起来的自己。我们的内心越来越坚韧,能力越磨越杰出,早晚有一天,苦难的凄风厉雨将不能撼动你的根基,我们定会迎来守得云开见月明的惊喜和好运。

高尔基说:没有太阳,花朵不会开放,没有母亲,就不会有诗人和英雄。

在母亲栽下山茶的6年后,我参军到了大西南的警营,此后左手钢笔右手钢枪,闯出了一片属于自己的天地,有幸成为了一名军事记者,更有幸挤进了作家的队伍,继而进了一家省报当上了记者部主任兼主编。哥哥也有幸在大学毕业后,成为了工程师,继而用十年的打拼成为了所在公司的技术总监,终于彻底摆脱和洗刷了当年的耻辱。这于母亲而言,是莫大的骄傲和荣耀,她说这辈子最大的幸福就是看到我和哥哥把书读出来了,又成家立业了,她的苦没有白吃,今生很满足。

而今,那幢土坯结构的老屋已被哥的四合院取代,然往事历历,物是人非,唯有门前母亲栽下的那两棵山茶花树年年岁岁开放,不误花期。看到它们,我总会忆起与母亲共度的那些难忘的艰苦岁月,也时常陷入沉思,常想起珍珠的形成过程——如果没有沙石植入体内的苦难经历,平凡的河蚌怎会孕育出璀璨的珍珠?不由想起寒山与拾得的那段经典对话。昔日,寒山问拾得曰:“世人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、厌我、骗我,如何处治乎?”拾得云:“只是忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他。再待几年,你且看他!”

岁月多馈赠,往事不苍凉。此刻,端详着手机中怒绽的山茶花图片,仿若心中也种上了山茶,它让我淡看尘世纷扰,用心生活,但不随波逐流,固守一片桃源,任往事去去离离,缘聚缘散,让人明白如果事与愿违,就相信上天一定另有安排:所有失去的,都会以另外一种方式归来。继而,激励自己修一颗云水禅心,无论怎样的境遇,不悲天悯人,不妄自菲薄,不念过往,不畏将来,向着阳光,永远有坚定的目光和勇敢前行的力量……