董康《读曲丛刊》的编纂与近代戏曲理论文献整理的开启*

石 倩

1917年,董康辑录刻印的《诵芬室读曲丛刊》是民国以来首部戏曲史料总集,辑录元明清曲论七种,收入“诵芬室丛刊二编”,后来又以“诵芬室读曲丛刊(刻)”为名单行刻印,新增两种曲论,共计九种。1921年,古书流通处陈乃乾依据《读曲丛刊》增订出版了《曲苑》,共收录14种曲论,陈乃乾辑印《曲苑》之后,又有《重订曲苑》《增补曲苑》《新曲苑》等一系列以“曲苑”为名的戏曲论著选集发行。新中国成立后,1959年《中国古典戏曲论著集成》乃至2008年出版的被称作“新编中国古典戏曲论著集成”的《历代曲话汇编》都是循着《读曲丛刊》的编选模式不断扩增的戏曲理论选本。然而,《1911年-1984年影印善本书目录》《中国丛书综录》《中国昆剧大辞典》等大型丛书目录或戏曲工具书的戏曲史料子目均以陈乃乾之《曲苑》为首部,未曾提及《诵芬室读曲丛刊》。

董康的贡献之所以被忽略,与他抗日战争时期担任华北伪政权要职有一定关系,郑振铎于1954年主持编印《古本戏曲丛刊》初集上删除了董康的藏书印章可能就出于这样的缘故。但是,董康的贡献总不被提及并非完全由于其晚年的政治错误,而是因为董康当时以收藏古籍、搜罗文献之功著称,却少有人注意到他对近代戏曲研究亦作出了开创性贡献。洛地、郭英德、苗怀明等学者已经重提董康《读曲丛刊》在戏曲理论史上第一部的意义,《戏剧通典》等工具书中也并不避讳介绍《读曲丛刊》在戏曲学史上的地位。当时的董康汲汲于政坛并未专心于此,且《读曲丛刊》不同于后来“曲苑”系列的刻印方式,使得这部戏曲史料选本的定位游移在文献收藏保存和文献研究两个目的之间,其刻印成本和阅读方式均影响了它的流传广度。也就是说,即使今天我们对于董康的认识已经能够将其政治立场与学术分列看待,《诵芬室读曲丛刊》的历史价值仍然由于一些客观原因被低估。回顾近代以来戏曲理论文献的整理选编工作,其编选模式都仍然有《读曲丛刊》的影子。《诵芬室读曲丛刊》实际上规定了戏曲理论研究资料编纂的基本范式,开启了戏曲文献的近代学术研究转型,成为戏曲理论文献与研究的先声。本文试图厘清《读曲丛刊》的编选经过、版本和内容,并考察其中初见端倪的戏曲文献研究意识和董康之于戏曲文献研究的观念。

一、《读曲丛刊》与文学研究热潮

陈舜年回忆吴梅自述:北京大学校长蔡元培在旧书肆中,购得《顾曲麈谈》一书,阅览后颇为赞赏,时值陈独秀主持北大文科,特出面礼聘至北大任古乐曲教授。于是1917年9月,吴梅于北京大学任教。颇有戏剧性的是,同年《诵芬室读曲丛刊》也刊刻面世。吴梅、蔡元培等人在北大教授曲学的行为正与董康辑刻《读曲丛刊》之目的不谋而合。吴梅于1913年作《顾曲麈谈》,他在书中谈到自金元以来,曲之作品颇多,而作曲之论“则缺焉不论,遂使千古才人,欲求一成法而不可得。”书中仅提及王世贞《艺苑卮言》、魏良辅《曲律》等曲话,又在后文提到“虽有《中原音韵》及《九宫曲谱》二书,亦止供案头之用,不足为场上之资。”可见当时还未有人专门整理曲学论著,吴梅也曾苦于无书可参,“余少时即经过此难,遍问曲家,卒无有详示本末者”,深感“暗室无灯,何怪乎此道之日衰也。”而《诵芬室读曲丛刊》的面世恰好有补足戏曲研究资料匮乏之缺憾。吴梅的《顾曲麈谈》本质上是一部近代曲话,其目的是接续古代传统曲学的余脉,而董康的《读曲丛刊》是以专题形式汇集古代曲话,为戏曲研究作资料准备。如果说,吴梅是生活在新阶段仍以个人学识继承旧有曲学传统的学者,那么董康则是站在新阶段试图以新的身份远望旧有传统的吹号者。

《诵芬室读曲丛刊》的面世正值戏曲研究需要之时。这时的文学研究界正弥漫着一种新的思潮,即呼吁文学艺术界从古代传统文人的自我抒怀中走出,开辟新的研究方向。1920年《文学研究会会章》首次提出“整理中国旧文学”,郑振铎于1924年以笔名子汶在《小说月报》上发表《中国文学研究的重要书籍介绍》,其中介绍了《诵芬室读曲汇刊》和《曲苑》两部戏曲理论的选本。郑振铎介绍书籍的目的在于开启新的研究范式,他在文中指出“我们现在研究中国文学,乃研究其内容与艺术,决不欲再步武古人,去做什么古律诗、杂剧,或去填什么词,所以这里对于‘诗歌作法’一类的书,仅举其最好的有研究的价值的二三种。”这样的倡导意味着将古代文献作为研究资料,以新的方法和视角回望过去,而不是再写一部与之相类似的书加以承接。于是,1927-1936年成为中国文学史写作的“繁荣期”,近代以来首部词曲史——王易的《中国词曲史》也诞生于此时段,书中“测运第十”有言:“武进董康《诵芬室读曲丛刊》,汇刊前人谈曲之书……皆曲学要籍。”可以说,对于潜心研究中国文学乃至中国戏曲的人来说,整理文献的目的在于利用和研究,《读曲丛刊》无疑是不可忽视的重要资料选本,在其出现之后亦得到研究者的关注和使用。

上海成立的“古书流通处”于1921年刻印了陈乃乾辑校的《曲苑》,采用石印技术。《曲苑》循着《读曲丛刊》的专题选本模式,在其基础上增加更多内容,共14种曲话。如果说《诵芬室读曲丛刊》在当时的影响力仅限于被一小部分业内人士所知的话,那么《曲苑》的影响力则要大得多。鲁迅曾买《曲苑》一书,阅读其中的焦循《剧说》,并利用《剧说》对《西游记》的记载,修正了以往文献的缺失。实际上《诵芬室读曲丛刊》也收录焦循的《剧说》,并且是首次刻印,《曲苑》所收《剧说》版本正是依据《读曲丛刊》本刻印的。而鲁迅当时只知《曲苑》,似不知有《读曲丛刊》。

近代出版行业兴起,逐渐改变了人们获取知识、乃至从事学术研究的方式。清末石印技术传入中国并流行,不仅方便迅速,书写体也能直接上石,书的纸张版式也讲究,从各方面说都凌驾木刻书之上。但是很多好古之人,仍然视木刻为正宗,譬如董康。虽然《读曲丛刊》的问世在前,《曲苑》在后,但《曲苑》采取了石印技术,远比《读曲丛刊》手工雕版木刻的制作成本小得多,且出书速度快。除此之外,古书流通处的陈立炎售书颇有策略。对于同行、熟人可打折销售,各大图书馆亦可来询价,并且能够向全国各地的读者邮寄出售。多样的销售途径增加了书籍的流通面。古书流通处在上海,而鲁迅却是在天津的直隶官书局买到的《曲苑》。《读曲丛刊》问世之后,仍遵旧时的琉璃厂售卖古玩的方式,其售卖群体仅限于那些本就精通古书的研究者和爱好者。黄裳曾回忆:“过去人们到琉璃厂的书铺里来,可以自由地坐下来与掌柜的谈天,一坐半日,一本书不买也不要紧。掌柜的是商人也是朋友,有些还是知识渊博的版本目录学家。他们是出色的知识信息传播者与咨询人,能提供有价值的线索、踪迹和学术研究动向,自然终极目的还是做生意,但这并非唯一的内容。至少应该说他们做生意的手段灵活多样,又是富于文化气息的。”这种售卖方式以圈内行家相互推荐为主,书籍的流通面非常有限,自然与古书流通处积极扩大影响力和销售数量的方式不同。不仅如此,近代古籍售卖逐渐凋零,“民初学者,注重新书,厌见古籍”,后来1932年的《增补曲苑》已使用铅字排版,流行很广,其销售对象已经从学术研究者扩大到一般读者。不但如此,从《曲苑》到《重订曲苑》再到《增补曲苑》,每次刻印都是在原先已有的资料基础上新增,不断扩大,读者只需购买最新版本,即可获得最全的戏曲资料。

从《曲苑》到《增补曲苑》,有销售策略作支撑,加之选本名称上的接续性和资料的逐步扩增,其影响力远超《读曲丛刊》亦是情理中事。《读曲丛刊》虽然恰逢近代文学研究热潮,却失之于售书出版策略的凝滞,稍显落寞。实际上,郑振铎等人在《读曲丛刊》问世的第一时间就将其列入研究者必读书目,如若董康当时能极力缩减成本,加印数量,增扩资料,或许流行的便是“读曲丛刊”系列而非“曲苑”系列了。

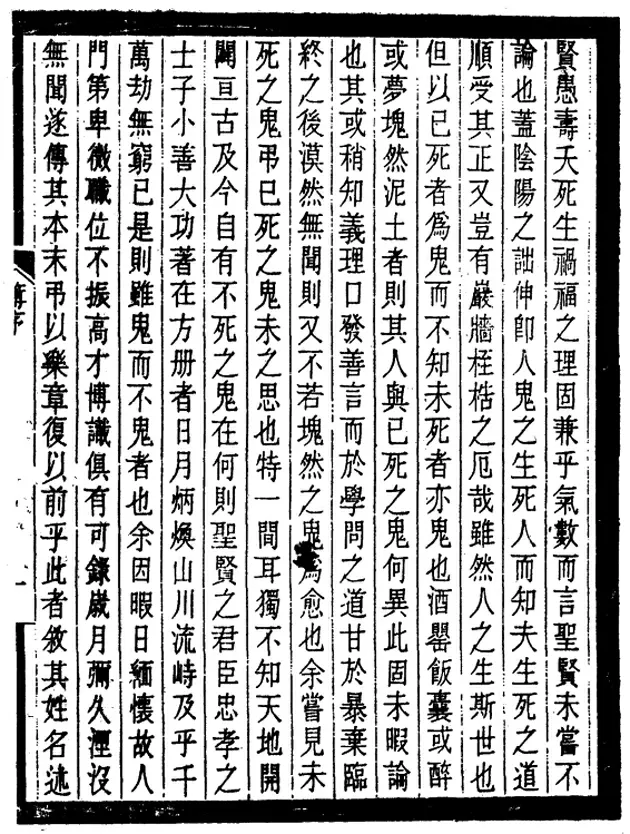

图1 《诵芬室读曲丛刻》书影(1983年中国书店影印)

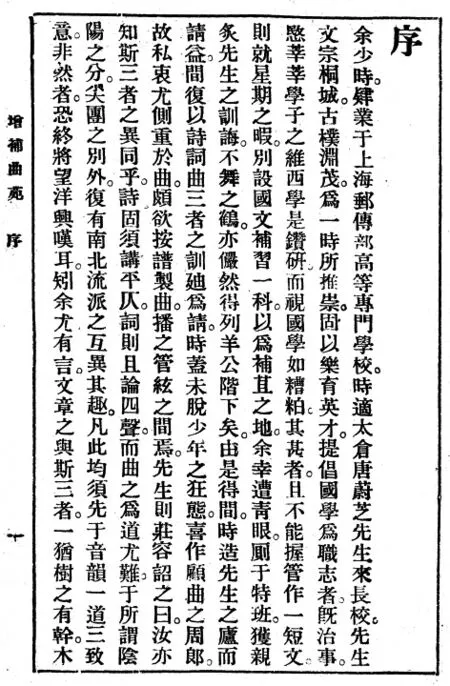

图2 《增补曲苑》书影(1932年六艺书局排印)

二、《读曲丛刊》版本与子目内容的演变始末

存世的《诵芬室读曲丛刊》在收录内容和册数上有很大的不同,版本繁杂。这导致各大工具书和研究专著中对《读曲丛刊》所收曲话的种类和数目介绍通常不一致,《中国丛书综录补正》中专门提到了《读曲丛刊》版本子目不同的情况,但也并未真正厘清各版本间的关系。

以现今各大图书馆所藏“读曲丛刊”的册数和收录内容来区别,主要有“五册本”和“四册本”两种。“五册本”《读曲丛刊》收入“诵芬室丛刊二编”,子目标有八种曲话,其中《度曲须知》注明“嗣出”,实际收录七种。“四册本”虽然与“五册本”同样收7种曲话,但实际收录内容大有不同,较“五册本”多了《九宫目录》《十三调南曲音节谱》,少了《顾曲杂言》和《曲律》(王骥德)。两种版本《读曲丛刊》所收曲话共计 9 种。

现将“五册本”和“四册本”所收曲话目录放入下表,以便明了收录内容上的差别:

五册本《读曲丛刊》(计划八种,一种“嗣出”,共七种)四册本《读曲丛刊》(七种)《录鬼簿》2卷 《南词叙录》1卷 《衡曲麈谭》1卷 《曲律》1卷(魏良辅) 《曲律》4卷(王骥德) 《顾曲杂言》1卷 《度曲须知》2卷(嗣出)《剧说》《录鬼簿》《南词叙录》《九宫目录》《十三调南曲音节谱》①《衡曲麈谭》《曲律》(魏良辅)《剧说》

在民国时代,这两种本子均有流传。“五册本”于1917年刻印流通,“四册本”则紧随其后至迟于1918年面世流通。

五册本《读曲丛刊》在1917年刻印之后,通常与“诵芬室丛刊”系列丛书一同售卖和流通。1931年的《丛书书目续编初集》录入“诵芬室丛刊”初编和二编,二编内容中列有七种曲话,亦即五册本实收的七种曲话。1934年《来熏阁经售学术机关刊物目录》中有“武进董氏诵芬室刊印书籍目录”,其中列有“读曲丛刊八种,白纸,五册,八元”,虽未标出详细子目,但根据八种五册的规格,猜测正是“诵芬室丛刊二编”所收的五册本《读曲丛刊》。从五册本《读曲丛刊》的流传和售卖方式来看,书商和读者大多将其看作董康“诵芬室丛刊”系列丛书中的一部分,而非单独的戏曲选本资料。其受众定位主要是喜爱稀有古本的收藏家,而非一般的广大戏曲研究者和爱好者。

然而,仔细对照会发现,董康在“诵芬室丛刊二编”的总目之后又专门分设了《读曲丛刊》子目,总目录与子目录在曲话的排列顺序上有所不同。子目录专门按照成书年代将8种曲话重新排列,包括嗣出的《度曲须知》在内。(参看图片3、4)此种做法看似多此一举,实则内藏深心。重列目录并以时间顺序重新排序的做法透露了董康在“以影印异书为唯一职志”之外有了以专题形式选辑戏曲理论资料的意图。如果说总目录是为了向读者展示“二编”有多少珍稀文献,那么子目录按照曲话的成书年代编排则显示了董康试图使“读曲丛刊”呈现出一种历史时间的连续性,这是董康初见端倪的戏曲专题研究意识。

图3 南京图书馆藏“诵芬室丛刊二编”总目录

图4 《读曲丛刊》子目录

总目与子目的分设,体现了“诵芬室丛刊二编”所收《读曲丛刊》兼有文献收藏与文献研究两种目的。

《读曲丛刊》所收的九种曲话不仅是董康搜求异书的结果,也是他从大部头的丛书中筛选出来作为曲学研究专题的成果。例如《衡曲麈谭》和魏良辅的《曲律》是从《吴骚合编》这部散曲集中挑选出来的。从作品集中专门挑出具有理论性的曲学篇目单刻印行,这无疑是一种有意识的选辑行为,启发戏曲研究者专门从事理论研究。

似乎正是受到这种取舍意识的启发,董康在单独刻印四册本《读曲丛刊》时,并不是简单地将新增戏曲文献加入,而是在增加两种曲谱的同时删去了两种文献(王骥德《曲律》和《顾曲杂言》)。这种增删说明董康对这部戏曲研究资料选本的学术专题特点有自己的考量。

首先,由于曲谱的加入,使整个选本中“曲”的意味更加浓厚,这一文献类型使得《读曲丛刊》“名副其实”。两种《曲律》中删除王骥德《曲律》,留下魏良辅《曲律》,可能是为了突出选本中每种内容的唯一性。因为,魏良辅的《曲律》是“度曲”理论而非“作曲”理论,是《读曲丛刊》中唯一重视曲唱实践的曲话,而王骥德《曲律》则与《衡曲麈谭》在性质上有所重复。况且,董康刻书似有只做第一人的追求。郑振铎于1923年发表《关于中国戏曲研究的书籍》(《小说月报》第14卷第7期),其中介绍30种曲话论著,《录鬼簿》《十三调南曲音节谱》《衡曲麈谭》《曲律》(魏良辅)《剧说》均以《读曲丛刊》本为首选或唯一版本。而王骥德《曲律》有近人姬佛陀辑录的《学术丛编》本,于1916年上海仓圣明智大学排印,早于《读曲丛刊》。可能出于这两种原因,《读曲丛刊》四册本删去了王骥德《曲律》。

其次,删去《顾曲杂言》。这本曲论仍然与王骥德《曲律》、骚隐居士的《衡曲麈谭》属于同一类型文献,而且其中有些内容不足信,《四库全书总目提要》指出:“其(《顾曲杂言》)论元人未灭南宋以前,以杂剧取士,核以《元史·选举志》,绝无影响,乃委巷之鄙谈。其论《辽史·乐志》有大食调,曲谱讹作大石,因有小石配之,其意以大食为国名,如龟兹之类,不知自宋已有此名,故王珪诗号‘至宝丹’,秦观诗号‘小石调’,不由曲谱之讹。”董康可能是考虑到整个选本内容的原创性和准确性,故而删去《顾曲杂言》。

《录鬼簿》《南词叙录》和《剧说》一直存在,则是由于它们分别是元、明、清时期记录戏曲作品目录的珍贵资料,保证了时代上的延续性。《录鬼簿》是当时最古的关于戏曲目录的书,《南词叙录》记录了诸多南戏剧目,《剧说》则记录了许多戏曲本事和清代花部戏的资料,以其资料的珍贵和唯一性留存下来。

经过增删之后,四册本《读曲丛刊》在收录内容上包括了元明清戏曲剧目著录、曲谱、度曲理论和作曲理论,基本涵盖了曲学理论应有的文献类型。《四库全书》集部设曲品、曲谱、曲韵三门类,仅收《顾曲杂言》《御定曲谱》《度曲须知》三种,董康的《读曲丛刊》则大大拓宽了“读曲”的范围和理论内容,实际上是从经典雅文学意义上的“曲”转向雅俗共赏的“剧”。

还应值得注意的是,四册本做了收录内容的增删之后,不再以收入“诵芬室丛刊二编”的方式流通,而是单行刻印流通。1983年中国书店据此版本影印了《诵芬室读曲丛刻》(4册),中国书店本至今流行甚广。董康在刊印四册本时,已决意将《读曲丛刊》和“诵芬室丛刊”系列丛书分离开来,作为一种独立的戏曲理论资料选本发行和出售。

总而言之,董康的《读曲丛刊》打破了以前以“经史子集”为大目录的藏书式汇集资料的方式,不再以作者、藏书印书机构为分类进行书籍的编目,而是从文人子集中挑出有关曲学的论著,有意识地将它们选编在一起,并按照历史朝代顺序排列,形成专题形式的资料型选本,开启了戏曲理论研究的选本意识。《读曲丛刊》涵盖元、明、清三代的曲学论著,文献类型多样,其选编体例正引发了近代以来学者对戏曲专题研究的兴趣。

三、《读曲丛刊》的三重价值

董康在《读曲丛刊》中蕴藏了多重意图,首先,它是董康搜求珍稀戏曲文献的成果;其次,在选辑观念上,追求“全”而不追求“原”,使得《读曲丛刊》成为一本带有戏曲文献研究意识和考证意味的戏曲资料选本;最后,董康在刻印时仍有力求拟古的倾向,使其独具收藏价值。

(一)珍稀孤本辑存

董康在刊印书籍时仍然以史料的珍贵性为第一要务。《读曲丛刊》中的这些文献在当时的确都是极难获得的。如《南词叙录》是据仅存的壶隐斋黑格钞本翻刻的,焦循的《剧说》是首次刻印。不仅如此,《诵芬室丛刊二编》中还有《剪灯新话》《剪灯余话》《盛明杂剧》等都是由于董康的刻印才第一次为世人所知。显然,董康将这些文献一一罗列于“诵芬室丛刊二编”总目上,就是要强调这些“异书”的珍贵价值。而且,董康在刊印之后,仍然持续搜求文献,民国十四年(1925)艺文丛书《诵芬室丛刊》陆续刊印成册,仍然分初编、二编。其重刊的目的是董康终于集齐了《盛明杂剧》的二集。他在《书舶庸谈》中说:“《盛明杂剧》为明沈林宗辑,曩曾假王静庵藏本影刻于宣南,嗣在厂肆文友堂获二集廿余种,赓续付梓。比来沪渎,从盛氏愚斋图书馆藏本补刻七种。客岁复以九十金从来青阁购得首册,叙图俱在,刊以行世,无遗憾矣。”可见董康当时仍以搜求稀见古书,汇集成册为重心。

四册本《读曲丛刊》中新增的两种曲谱尤为瞩目,因为它们是所见最早的曲谱。据钱南扬考证《十三调南曲音节谱》近宋,《九宫谱》近明。然而这样的结论都是在明代蒋孝的《旧编南九宫谱》被发现之后才完成的,蒋孝之谱被称为“现存完型南曲格律谱中最古老的一种”,其作谱的主要依据正是这两种曲谱,因而将两谱附录其中。研究者大都是经由蒋孝之谱的附录才得以见到这两种曲谱。实际上,王骥德《曲律》中早有言:“《九宫》《十三调》二谱,得之陈氏、白氏,仅有其目而无其辞。”董康辑印《读曲丛刊》时,恐未见到蒋孝之谱,而是以其深谙曲学资料的功底而一眼看到了它们的独特性和稀有性。

与此同时,笔者将《旧编南九宫谱》附录本与《读曲丛刊》本对校后发现,《读曲丛刊》本相比蒋孝所整理的“附录本”面貌不同,有很多错误,主要分为三类:内容接续混乱、曲牌遗漏和错字。董康刻书以质量上乘著称,这些错误与其说是刻工粗心所致,更有可能是董康当时手头并没有其他版本,故而无从比对和校勘。非常凑巧的是,《藏园群书经眼录》中记载傅增湘于丁巳(1917)年有这两部曲谱的“明写本”:

旧编南九宫目录一卷 明写本。(丁巳)

十三调南曲音节谱一卷 明写本。(丁巳)

实际上,董康与傅增湘是同年,在收藏与刊刻古籍方面的交往甚密。《藏园书目题记》中记载了二人在收藏和刊刻古书的活动中互相关照和来往的诸多事迹,可知二人相交颇深,傅增湘一旦获得新书,董康都能很快知晓。董康根据傅增湘1917年所见的“明写本”曲谱刊刻进《读曲丛刊》是非常有可能的。或许正是由于“明写本”曲谱错误较多,即使董康率先将这两种曲谱刊刻流通,也并未引起太大的利用率。但是,“明写本”的存在作为一种可供对比的资料,更能体现蒋孝对这两种曲谱的整理之功。董康对这两部曲谱的首次刊刻之功仍然是不可忽视的。

总而言之,董康是以收集和刻印海内孤本而闻名的,鲁迅、胡适都曾对董康之于俗文学的贡献做出中肯的评价。《读曲丛刊》的刻印,亦有保存珍稀文献的目的在内。

(二)活校精刊,求“全”不求“原”

《诵芬室读曲丛刊》倾注了董康戏曲文献研究的热情。《读曲丛刊》不以恢复古籍原始面貌为目的,而是力图呈现最全、最好的新“版本”。

首先,董康并不一味按照原书辑刻,而是尽可能参考目力所及的多个版本,从中做出最优选择。关汉卿的号是“已斋叟”,明孟称舜刊本《酹江集》:“前辈已死名公有乐府行于世者”及“前辈已死名公才人有所编传奇行于世者”两句的“已”字都刊作“巳”。曹氏《楝亭十二种》本与《酹江集》有同样的错误。王国维的《宋元戏曲史》则误刊成“己斋”。后世很多误刊为“己斋”就是延续了王国维《宋元戏曲史》中的错误,这种因袭原不易察觉,但又非常重要。《读曲丛刊》本是根据曹氏《楝亭十二种》本刻印的,却精确地刊成“已斋”。可见董康刻印此书时,在校对过程中做了精细的校改。

其次,董康对戏曲史料进行整理和补充。现存焦循《剧说》的最早版本是《读曲丛刊》本,也是如今各版本《剧说》的主要来源本。遗憾的是,《读曲丛刊》本《剧说》没有说明是依据何版本刊印的。北京图书馆藏有焦循《剧说》稿本六卷,是焦氏手稿。据研究者比较发现,《读曲丛刊》本比焦氏手稿本内容全面,而且把《剧说》所引用的书目全部列在了书的前面。也有一些文献研究者认为,这样的做法不遵循原著,且《读曲丛刊》本存在私自添加内容、移动条目次序而不出校勘记等问题。但不得不说,《剧说》是由于《读曲丛刊》本的出现才得以足本流传,这恰恰反映了董康本人对戏曲研究的初心,即追求文献资料的“全”而不追求“原”。资料补遗和添加目录的做法使文献更具可读性和研究价值。

(三)刻印精良,收藏价值极高

董康以刊刻古书为志业,为的是“书终古不废、刻书之人终古不泯”。王国维对董康这种理想亦有称赞:“窃谓廷尉(董康)好古精鉴,不减遵王(钱曾),至于流通古书嘉惠艺林,则有古人之风流,非遵王辈所能及已。”在当时近代新兴的石印技术兴起之时,让古代文献以优良古籍的面貌流通于世的做法似乎已经过时,但却不失为保护古籍文献的清流。

董康刊刻的书质量上乘、精美,历来为收藏家称誉。《诵芬室丛刊》中的《盛明杂剧》《五代史平话》被誉为清末民初板刻书之冠。董康俨然将古籍作为一种艺术品而非单纯的阅读物来对待,书籍的外观、质量、直观美感、视觉和触觉效果等都纳入品鉴的范畴。在当时的学者看来似有鉴赏多于研究的倾向,洪亮吉等人还曾将此倾向讥讽为“横通之学”。

但是,董康并非“横通之学”。孙犁曾提到自己花了二十五元重金从南方邮购了诵芬室刊刻的《梅村家藏稿》。除了收藏价值之外,这版《梅村家藏稿》还收录了吴梅村在明亡之前所作的有“奴虏”字样的作品,是今天梅村诗的一个最足本。可见董康尽力使自己刊刻的书籍兼顾外在与内在质量。董康所刻各书选择底本认真,他还曾刻《中州集》一部,拿来与原本一对照,微有差异,遂着文楷斋将全部刻板铲平刻它书,重募好写手刻工,全部重新写刻,虽耗资甚巨,而在所不惜。董康对刊刻文献内容版本的筛选和取舍、校勘都是为了使所刻文献版本精良、具备研究价值,而这绝难用收藏癖好一言以蔽之。没有对文献版本的精确校勘和对古籍纸本的真实触感,学术研究亦会有失之偏狭的问题。

董康的刻书行为可以用傅增湘的一句话来概括:“君之好书也,取之以鉴藏,用之以雠校,公之以传布。”他不乏守旧的心态中包含着一种学术研究的意识,使得《读曲丛刊》的三重价值最终指向近代意义的戏曲专题研究,尤其是从四册本《读曲丛刊》的单行刻印开始,为戏曲研究提供多方面的资料类型成为首要目的。

余 论

董康对近代戏曲研究的贡献始于《读曲丛刊》,但他对戏曲研究事业的关注和努力远未止步于此,后来他又组织编纂了《曲海总目提要》。此书辑录考证材料,做成题解式的条目,比王国维的《曲录》更方便研究者查阅和参考,胡适指出此书在戏曲目录学的体例上大有创新。董康在《曲海总目提要·序》中云:

方今文学振兴,戏曲列入国学专科,莘莘学子不可无典丽之巨制以资考镜,爰为条例,作者世代先后,厘为四十六卷,以其事其文悉出于修辑原手,仍用旧名,无嫌剽掠。

从序言中能看到董康整理戏曲史料的深心明确地在于教育和学术,而又以戏曲剧目研究为基础。他不仅有心汇集戏曲史料,而且有意识地进行具备戏曲学术研究意味的选辑、编目、考证,为戏曲研究者提供方法和路径。正如邓长风所说,“倘若不因人废言、因人废行的话,则董康对于戏曲研究的贡献,实不在王(国维)、吴(梅)之下。”

《诵芬室读曲丛刊》之于戏曲文献整理研究的开创性贡献至少有三。其一,《读曲丛刊》的出现是近代以来戏曲理论文献独立成部的标志。原先这些文献分布于文人别集和词曲部之中,甚至像《南曲十三调音节谱》《曲律》(魏良辅)《剧说》等论著既不被文人子集所重视,亦不属于韵文范畴,《读曲丛刊》将这些介于雅俗之间的戏曲理论文献汇集起来,为戏曲理论板块的成立奠定基础。《读曲丛刊》之后,“曲苑”系列继而盛行,随着戏曲理论文献的挖掘不断增扩,随后《中国丛书综录》等丛书目录开始专列戏曲子目。

其二,直到今天,对戏曲理论资料的广泛搜罗、选辑与校订仍然是开启戏曲研究最基本的方式。古代戏曲属于俗文学,它不同于正统文学的文献资料能够比较集中地在文人别集中获得,而是零星散布在文人别集、笔记杂著等各种类型的文献中。后人沿着《读曲丛刊》从各处搜罗和删选文献的办法,又将戏曲序跋、诗词、日记、花谱、报刊杂志、方志等纳入进来。从《历代曲话汇编》到《京剧历史文献汇编》及《续编》(清代卷),获取戏曲理论史料的来源更加丰富多样,有关艺人与舞台的演艺资料往往来自于意想不到的宫廷档案、日记、碑刻、画报乃至海外文献中。现如今,拓宽戏曲文献的搜寻范围实际上决定了戏曲研究的转型方向。

其三,《读曲丛刊》所收曲话涵盖了戏剧作品、场上表演、案头创作、曲律等研究专题,预言了今时戏曲理论专题资料选辑与研究多样发展的态势。如今各种戏曲专题研究的资料汇编不断出新。有以作家为专题的资料选编如《关汉卿研究资料》《汤显祖研究资料汇编》等;以戏曲作品为专题的,如《牡丹亭资料汇编》《西厢记资料汇编》《琵琶记资料汇编》等;以不同文体为专题的,如《明人笔记小说中的戏曲史料》《中国古典戏曲序跋汇编》《历代咏剧诗歌选注》等;以朝代为界的如《隋唐五代宋金戏剧史料汇编》;以政策导向为专题的,如《元明清三代禁毁小说戏曲史料》《清代禁毁戏曲史料编年》等;还有关于戏曲艺术本体的,如《古典戏曲声乐论著丛编》《中国古典编剧理论资料汇辑》《古典戏曲美学资料集》等。

从戏曲理论文献整理工作开展的角度来看,《诵芬室读曲丛刊》实具有相当大的开创意义。可惜董康以政界身份未曾被戏曲研究界过分关注,又因收藏家的守旧姿态使得其戏曲理论近代研究的深心被遮蔽,假若其晚年能守住底线,转向俗文学研究,其贡献当会更大。