平安大街西城段街道更新

柴培根

继东段之后进行的平安大街西段街道更新,在秉承与东段基本策略一致的同时,针对西城段的城市历史空间结构特点和当下的具体问题,进一步向精细化、因地制宜的方向推进,在多处沿街城市空间节点更新中,街道空间的复合化和生活化被重视和推动,对城市历史演变信息的尊重和表达也被作为重要的前提。

The renewal of the Xicheng section of Ping'an Street following the Dongcheng section,while adhering to the basic strategy consistent with the Dongcheng section,is further promoted in the direction of refinement and local conditions according to the characteristics of the urban historical spatial structure and current specific problems of the Xicheng section.In the renewal of urban spatial nodes along the street,the compounding and living of street space are valued and promoted,the respect and expression of urban historical evolution information is also taken as an important premise.

1 统一与多样

刘爱华:平安大街街道更新中,西城段是在东城段之后启动的。在东城段更新中,建立中央绿化带、以林荫化的方式重构街道尺度、拓宽人行道、整合市政设施等一系列基本策略已经确定,同时市政府也明确了一街不能两样的整体要求,这是否意味着西城段的更新工作主体是“复制”和落实以上基本策略呢?

柴培根:最开始我们参与到这项工作中时,我个人也有类似疑问,东城段的更新已经确定了这次街道更新的基本模式,西城照做就可以了,那我们作为设计方参与其中的意义是什么?或者说我们还能在此次街道更新上做哪些工作?对此其实并不是特别肯定。

于是,我们花了一段时间仔细梳理现场问题,从一个市民的角度来重新看待这条街道,同时调研东城段及其具体更新工作。正是在这些前期调研之后,我们逐渐对这次更新设计的内容有了更加清晰的认识。政府提出的“一街不能两样”是指要建立统一的道路实施标准,可以说这是一个规定动作;同时,面对平安大街全线的空间现状、生活内容和城市氛围所呈现出得非常丰富多元的状态,我们还要结合西城的具体问题,以街道的线性空间为线索,梳理和挖掘城市公共空间的多样性,让街道真正成为城市生活的载体,这也是城市公共空间活力得以被激发的基础,从这个角度说又是“一街多样”的。

在工作之初我们就一直在提醒自己,不能再走以前街道治理“表面化”“绅士化”的老路,而要把这条街道放到整体的城市空间格局演变当中,放到整个城市的交通系统中,放到街边的日常生活中,重新看待街道的定位及其相应可能的调整和改变。

刘爱华:具体来讲,平安大街的西城段与东城段有哪些不同的现状特点和问题?

柴培根:我觉得可以从历史和现实两个层面来看平安大街东西两段的差异。

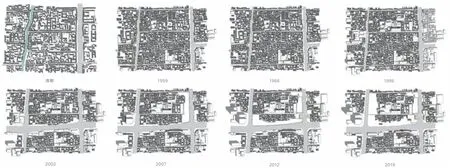

老城内原本没有平安大街,后来出现了这样一条横穿老城东西的街道,原本就是一件不寻常的事情。为此,我们绘制了平安大街的城市空间结构演变简图,呈现它逐渐形成的历史,分析它是怎样一步步出现在这个城市里,背后有哪些原因,留下哪些城市发展演变的痕迹。在这个过程中,我们越来越意识到平安大街的形成是以皇城的北边界为一个起点,之后逐渐顺应两侧城市肌理向东西延伸,直到1999 年(迎接国庆50 周年),政府制定了统一的道路规划,实现了平安大街的东西向贯通。

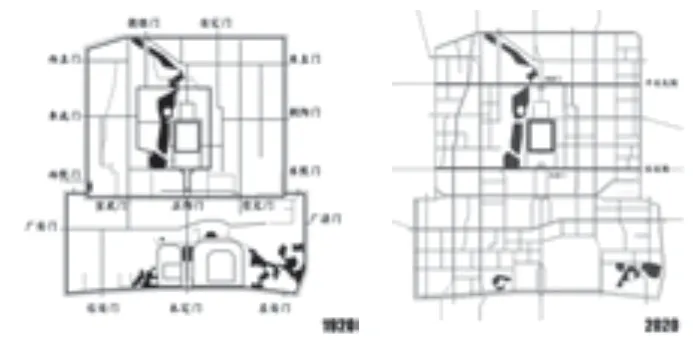

从历史层面看,北京老城结构在大家印象里是以中轴对称布局的,对紫禁城和内城、外城来说,确实是明确的严整对称,但位于内城和紫禁城之间的“皇城”却不是中轴对称的。原因是北海、中海和南海这片开阔的水域包含在皇城之内,所以从中轴线看皇城大约有三分之二区域在西城,三分之一区域在东城。因此,历史上所呈现的西城段跟东城就不太一样,西城段路南长长的皇城城墙和路北围绕什刹海公共水域的日常生活场景,与东城严整的传统胡同格局形成了很大的反差和对比。

从今天的城市关系看,这种不同又体现在东城段文物建筑比较多,基本上是保护为重,所以1999 年道路拓宽时向南侧扩,北侧边界基本顺应了原来的胡同边界;在西城段,皇城墙、什刹海这一段基本维持了原来的尺度和格局,继续向西延伸就是当时争议最大的大片拆除四合院,尤其是平安里段,所以离开地安门西大街后再往西,很难看到像东城那样有着传统尺度和面貌的城市空间,而以大尺度的现代建筑居多。此外,西城段还有北大医院、中纪委、儿童活动中心、北京四中,这些大型机构面向平安大街所形成的长而封闭的边界,给街道状态划定了一个最基本的特征,这也是我们在处理街道分段和街道空间节奏上的一个重要依据。

平安里路段老城肌理变迁 © 一合建筑

2 平安里,空间和时间的“过渡段”

刘爱华:为什么会选择将平安里路段作为平安大街西城段最先启动的试验段?

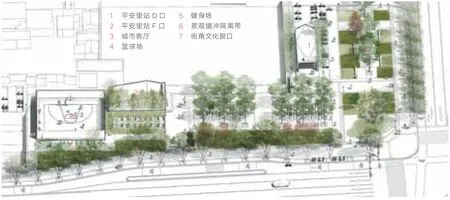

柴培根:平安里路段是从西四到赵登禹路口之间的区域,恰好我们团队之前参与的北京地铁19 号线一体化工作也涉及这个区域的一体化织补。19 号线是在地下南北穿越老城,平安大街则是在地上东西穿越老城,有机会在这两个层面的交汇点解决并探寻老城在发展过程中遇到的问题,以及在未来发展中的机会,我们觉得很有趣,也很难得。

平安里被选择作为这次西城段街道更新的试验路段,主要基于两方面的考虑。

首先,我们把平安大街西城段分为三段——沿着什刹海、北海公园围墙的地安门西大街为古都风貌保护段;从官园桥往东现代建筑居多的路段为现代城市风貌段;二者之间就是平安里这一段。这里长期被地铁4 号线、6 号线、19 号线施工占用,可以说地铁施工对老城造成了很多破坏。但反过来说,平安里区域也为老城基础设施的改善和建设做出了很多牺牲。除了1999 年在打通平安里路段时拆除了胡同四合院之外,地铁的建设又进一步对老城肌理进行了蚕食,我们也绘制了一组分析图来反映这一过程,还是让人很痛心的。

平安里路段的设计工作还面临这样的任务——未来地铁施工完成后如何处理其腾退的场地,如何织补老城肌理,如何更好地利用这一城市空间给老城面对当下和未来生活做出功能上的完善补充和提升。实际上机会也在其中,所以我们选择了平安里路段作为西城段的试验段。同时,它也是“过渡段”,既是从传统风貌到现代城市街区的空间过渡,也是从当下地铁建设中待定、暂时状态到未来地铁建设完成后全新面貌的一种时间过渡。

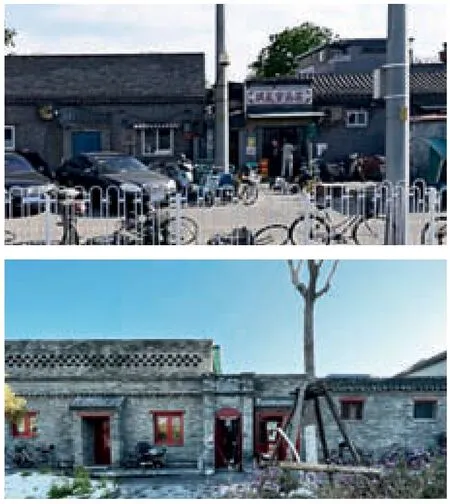

其次,选择平安里作为试验段的另一个原因是,地铁施工导致这一路段的城市面貌一直为市民所诟病。地铁施工围挡长期占道,整个路段只有8 棵行道树,人行道宽度最窄的地方不到2m,还有电线杆和公交车站台,使得通行非常困难;已完工的4 号、6 号线地铁站窝在施工场地内,人们只能穿过夹道进出地铁。在道路南侧,两层的仿古建筑因不同使用方自行装修而变得非常杂乱,中段还有当时拆除平安里段留下的破旧的传统民居,前车胡同的南墙夹在两侧仿古建筑中间,整个街道的面貌看起来非常奇怪。

选择平安里路段作为试验段,既延续了东城的道路更新标准,也希望能够改善这一区域的状况,解决过渡期的很多现实问题,是非常有意义的。

3 场所即记忆

刘爱华:在城市空间节点的更新改造中,如何让这些场所成为承载城市生活的空间载体?建筑师的介入和广场或公园的偏景观类设计有什么不同?

传统北京城市结构与东西贯穿老城的长安街和平安大街 © 一合建筑

改造后平安大街西城段 © 一合建筑

改造后地铁站出口的白蜡树树林 © 一合建筑

改造后的平安里地铁站街角公园轴测 © 一合建筑

柴培根:在完成平安里试验段的工作后,我们对这次街道更新工作有了非常具体的认识。改造中,我们将平安里段靠东侧的街角作为空间更新的一个节点,重点是解放两个地铁站口空间后形成街角公园和迷你篮球场。改造后的场所很快获得了来自市民、学生,甚至有些同行的非常积极的反馈,觉得这里的环境改善使每天从这经过时的感受都有很大不同。这样的一小片城市空间能够产生这么大的影响,给周围居民生活带来这么多积极的改变,也给了我们很多信心。此后,我们陆续对沿街其他重要城市公共节点进行了调研和设计。

对于什刹海荷花市场前广场,我们同样先做现场调研和问卷,了解人们在日常生活和旅游上的需求。同时,把什刹海节点放在平安大街的整体空间结构演变的历史关系中,从老城空间体系来说这里是皇城墙脚下,虽然现在皇城墙没有了,但北海公园的北墙某种程度上仍是对皇城墙的空间提示:可赏什刹海,可看钟鼓楼,甚至远眺西山,我们意识到它不应是一个被旅游化或者简单服务于日常生活的街头广场,而应是北京老城中具有非常重要历史意义的空间节点。因此,我们经过几次讨论,非常慎重地确定整体设计方向,一方面不能成为迎合旅游化的景点;另一方面要从解决高差、步行连续性、释放开放空间等具体问题入手,以轻介入、微更新的方法改善场所环境。

从完成效果看,应该说达到了目的。人们来到这里,第一眼不会觉得有太多变化,但是在实际使用中能感受到以往在空间体验和使用上的问题被有效地解决了。通过一条景观坡道,人们从街道能更方便地走到广场上;原来被大片绿地围绕的古树被解放出来,形成可以休憩停留的树荫;保留原水岸边界,适当放大水岸空间;没有调整场地的原铺地关系,只是更换了少量破损的材料,更换并重新铺砌了通向荷花市场牌楼的地面甬道,强调了轴线;取消了部分绿篱,让广场的东西向和两侧人行道之间的衔接通行更通畅。

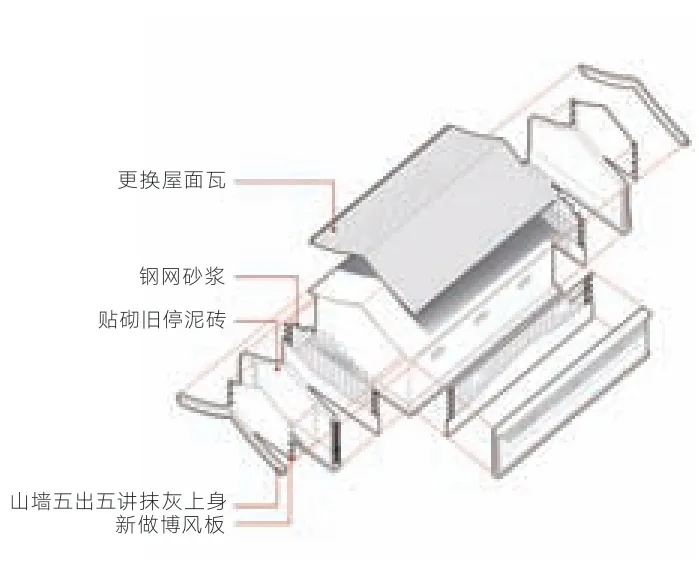

除了城市中重要的历史节点外,还有那些反映了平安大街形成过程的历史信息的区域节点也应该被关注,它们既是大家所讨论的问题所在,同时也是历史记忆所在,这些历史信息是应被保留的。前面提到的平安里段前车胡同就是这样一个区域,当时平安大街的贯通导致前车胡同直接面向大街,并紧邻地铁站出入口。最初我们从扩大地铁站口使用空间的角度,曾考虑放大地铁口站前小广场,将其与前车胡同路面做成一个整体,但这样的话胡同南侧边界消失了,胡同的痕迹就被抹掉了。后来综合前车胡同的车行交通规划,我们决定把胡同边界非常清晰地定义出来,以环境的方式适当区分地铁站前广场和前车胡同,形成两种不同的空间类型。同时依据对沿街住户的调研,重新修缮沿平安大街的胡同立面,采取与以往简单用涂料或面砖处理的不同方式——传统做法贴砌,让修缮后的民居更适合居住,获得更长久的使用状态。

当这些工作完成后,前车胡同和平安大街之间的关系不再像以前那样生硬、尴尬,同时一些平安大街形成的历史痕迹也被保留下来,这对未来的城市发展是有意义的。多年之后,人们可能会问为什么平安大街上有一小段传统四合院被夹在两侧仿古建筑之间,我想这样的疑问会促使人们去探寻、了解平安大街的形成和当下状态,也是一种城市记忆。

街道的环境整治和提升工作需要多专业协同合作,从这些节点的更新设计中能看出,建筑师的介入模式是把街道环境转化为“场所”去判断问题,更多地考虑人的活动和状态、城市日常生活的节奏和记忆。同时,基于既有建成区的更新工作中,建筑尺度是定义街道空间关系的前提。因此在尺度感上,我们非常重视对规划的宏观尺度和景观的微观尺度之间的协调。

已改造完成的四处城市空间节点位置图 © 一合建筑

新建篮球场和健身区给街边公园增添了活力 © 一合建筑

滨水空间被打开,便于人们远眺钟鼓楼、近赏前海荷花 © 一合建筑

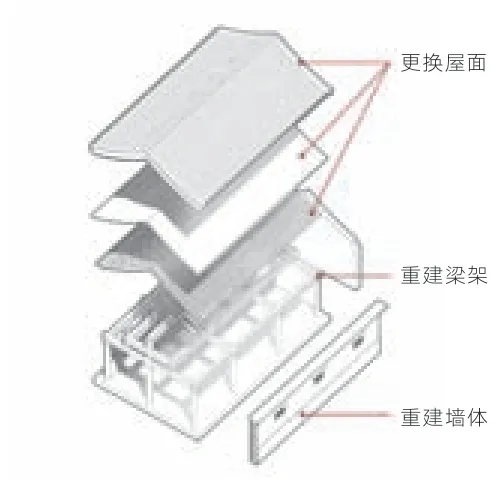

沿街无人居住的直属公房改造做法 © 一合建筑

沿街有人居住的私属民房改造做法 © 一合建筑

刘爱华:在这次街道更新设计中,我们明显看到了对城市历史结构——“城市记忆”的关注和表达,这是基于对城市和历史怎样的价值观?

柴培根:说到城市记忆的问题,在做平安大街之前,我们团队已经参与了不同类型的北京老城更新工作,包括单体建筑的改造、历史片区的整体区域发展研究、点状的小院更新等。随着这些不同类型的城市更新工作,我们逐渐形成了对城市的统一价值判断,其中很重要的一点就是如何发现、整理、保存这些城市记忆。当然,在不同项目里对城市记忆有不同的表述,比如我们经常说的城市发展的经久性元素,作为城市记忆所依附的实体既有其自主性,又有一定生命力。

在这样的观念下,我们越来越清晰地意识到城市更新工作,尤其是老城更新,首先不是静态的、以某个历史时期的风貌为目标的,也没有所谓节点或终点。因为城市的变化无时无刻不在发生,我们只是以某个角度或某种身份参与到城市发展的历史进程中。在这个过程中,我们既是建筑师,也是生活于城市中的市民,始终带着一种感情和温度来审视自己的生活环境。从这个角度上来说,对城市记忆的审慎、尊重的态度也是对我们生活环境的一种维护。对于老城而言,不管实体的城市环境如何变化或消失,虽然也很惋惜,但相比较而言城市记忆的消失更加可怕。如果人们对老城曾经的发展过程和历史脉络认知已经慢慢模糊,或者已不关心,那么老城的保护和更新会面临更大的困境。所以我们在工作中不断提醒自己,希望给未来老城的发展留下一些线索、空间和余地。

高台区的改造也是基于这一价值判断而进行的。在地安门西大街路北,有一段传统四合院位于街道标高之上近1m 高的高台上,这里也容纳了人行道,高台之下是机动车道和非机动车道。因为平安大街是按照现代城市道路标高而设定的,自然造就了看似奇怪的高差,因此从这个角度可以理解为平安大街代表的现代北京的标高,而高台上的四合院则记录了传统北京的标高。虽然这个高差提示着街道变迁的历史信息,但现实的使用状态非常尴尬。政府原本希望弱化这个高差,但我们的策略是把人行道从高台标高挪到路面标高,使得步行更加顺畅,高台区域也成为传统四合院的外延空间,居民们的生活空间可在合理规范和管理下适当延伸。这样在街道界面就会出现有趣的对比,既有服务于现代通勤的城市道路,又有传统街区的日常生活,二者之间在高度上形成一种缓冲与过渡。

4 城市更新需要多维思考

刘爱华:在2020 年,您和团队深入参与了北京隆福寺地区的更新工作,从街区更新及单体建筑改造到平安大街的街道更新,是否存在着共性的关联?

柴培根:最初我们是从北京隆福寺地区更新设计开始了老城更新领域的工作,后来又参与了王府井大街的富豪宾馆改造、鼓楼西33 号院改造,这些工作都采用了研究型设计的方式——不断发现一些现象和问题,再用研究的方式回看,以设计手段寻求解决方法。虽然我们一直关注城市,坚持把建筑放在总体的城市关系中,但仅从建筑角度看待城市是比较抽象的,因为它被转化成了空间、形态、结构,而城市更新工作则涉及非常具体的问题——城市发展的历史线索和周边社区的日常生活,人的因素变得越来越强。

城市是一个非常复杂的系统,如果仅从历史街区更新或单体建筑改造的视角看城市更新,很难形成全面的认识和理解。尤其是在完成平安大街西段的更新之后,也包括更早的地铁19 号线一体化工作,我们发现只有从不同的尺度、不同的空间状态、不同的区域参与更多不同类型的城市更新工作,才能以更加多维的视角和方式看待城市发展的丰富状态,从而更全面地理解城市更新,也有助于在未来城市更新工作中形成更客观的认识,以更恰当的方式做好这项工作。

前车胡同区域肌理在1999 年平安大街贯通前后对比 © 一合建筑

前车胡同沿街民居改造,更换门窗屋面、增加外墙贴砌 © 一合建筑

台上区域为居民活动空间,台下区域设置了宽敞步道 © 一合建筑

业主:北京蓟城山水投资管理集团有限公司

设计单位:中国建筑设计研究院有限公司一合建筑

项目负责人:柴培根、童英姿

街道更新设计:李楠、程显峰、夏露、王益茵、崔博昊、郤嘉琦、孔丹、陈伟、叶佳昶界面设计及立面更新导则:程显峰、王益茵、崔博昊、郤嘉琦

城市空间结构研究:周凯、夏露、崔博昊、张宏宇、赵毅

市政协同设计及研究:李楠、夏露

交通顾问和道路交通设计:洪于亮、赵光华、杜倩雨、张兴雅、孟令扬、郝世洋、顾文津、李奕譞、王建彤

景观设计:北京图石空间创意设计有限公司、中城规划景观生态研究所、北京创新景观园林设计公司

设计时间:2020—2021