制造强国进程中我国制造业优势生产能力的空间布局*

李金华

一、引言

当前,全球制造业呈现智能化、绿色化、自动化的趋势,计算技术、人工智能技术、网格技术正日益渗透到产品的设计、生产甚至消费过程,传统的生产制造方式正加速向数字制造、绿色制造升级转变。世界各国特别是发达国家,都高度重视制造技术的研发,促进制造技术与信息技术的深度融合,抢占制造业发展的制高点。这种背景下,中国于2015年发布了《中国制造2025》,提出强化工业基础建设,实施重大专项建设工程,分三个阶段将中国建设成世界制造强国。同样地,英国政府于2017年1月发布了《现代工业战略》,提出要建立“工业挑战基金”,发展生产,促进增长,以经济活动改善人民生活水平。英国需要加大科研与创新投入,提升产业技能;加快基础设施升级,支持初创企业,重点支持中小企业发展;鼓励贸易、吸引境外投资,实施更具有战略性的对外投资手段;培育世界领先的生命科学、超低排放车辆等产业,支持创新活动,驱动全国经济增长。2019年11月,德国公布了《国家工业战略2030》,内容涉及制造强国德国的法律框架、新技术研发、技术主权等。该战略提出,要扶持工业重点领域,强化德国工业在全球的竞争力;培育中小“隐形冠军”企业, 促进私有资本研发投入;加强科技创新,打造欧洲自主的数据基础设施;维护科技主权,执行更为严格的技术转让条件。2018年10月,美国国家科学技术委员会发布《先进制造业美国领导力战略》报告,认为先进制造是美国经济实力的引擎和国家安全的支柱,美国需要不断开发新的制造技术,培训、教育、集聚高素质的先进制造业劳动者,拓展增强制造供应链。其着力点是建设智能制造系统和集成电路设计,发展先进材料产业和先进加工技术。这一报告还提出要在一些重要领域取得重大突破,如先进工业机器人、智能制造、数字制造、增材制造、人工智能基础设施、高性能材料、关键材料等。该报告还强调要着眼于未来,建设强国教育体系,完善职业技术教育途径,扩展美国制造业创新链,改善创新生态环境。

制造业的优势生产能力,主要指先进制造能力强大的地区、企业和园区等的生产能力。一些学者一直关注制造业发展和产业能力的布局问题,并进行相关研究。陈香、蒋培(2021)①陈香、蒋培:《先进制造业集群空间布局研究现状及展望》,《中国经贸导刊(中)》2021年第7期。研究过中国先进制造业集群空间布局现状,提出要优化先进制造业结构,加快先进制造业集群,提高先进制造产业链的重组效率,增强先进制造业集群的竞争优势。邓素华(2020)②邓素华:《我国高端设备制造业现状及问题》,《企业管理》2020年第6期。研究了中国高端设备制造业现状及问题,认为资本结构不完善,发展高端设备制造融资难;自主创新能力薄弱,科研投入力度不足;不同地区贸易环境复杂。据此,中国高端装备制造业要增强财政、税收、金融政策的扶持力度,完善资本市场结构,提高对外合作水平,提升高端设备制造业综合竞争力。尚路、史学敏(2021)③尚路、史学敏:《关于传统制造业数字化时代转型的一些思考》,《新经济》2021年第9期。研究了制造业行业数字化转型的内涵,探讨了数字化转型的策略,提出要打造数字化的企业文化,引入数字化技术相关人才,打造数字化产业生态,并考虑数字化转型对组织结构和就业等方面的影响。洪群联(2021)④洪群联:《中国先进制造业和现代服务业融合发展现状与“ 十四五 ”战略重点》,《当代经济管理》2021年第9期。研究了中国先进制造业与现代服务业融合发展的现状及“十四五”的战略重点,认为中国先进制造业和现代服务业融合发展状况与发达国家存在差距:生产性服务业发展滞后;融合发展范围不够广、程度不够深、水平不够高;产业间企业间协同性不够强,融合发展效益没有充分释放。“十四五”的战略重点是打造多元化融合发展主体,探索重点行业融合发展新路径,培育融合发展新业态,打破现有产业边界,加速制造业和服务业的融合互动,催生产业发展新模式。Mahmood et al.(2020)⑤Kashif Mahmood, Tauno Otto, Jelena Golova, Tavo Kangru, Vladimir Kuts, An Approach to Analyze the Performance of Advanced Manufacturing Environment, Procedia CIRP, vol.93, 2020, pp.628-633.探讨了先进制造业绩效分析方法和环境,提出一种分析先进技术集成制造性能的概念,并通过一个仿真案例来验证和实现所提出的概念。 Silva et al.(2020)⑥Elias Ribeiro da Silva, Ana Carolina Shinohara, Christian Petersson Nielsen , Edson Pinheiro deLima, Jannis Angelis,Operating Digital Manufacturing in Industry 4.0: the Role of Advanced Manufacturing Technologies, Procedia CIRP, vol.93,2020, pp.174-179.设计了先进制造业分析中的一种新方法,以应对各种产品和产品系列的生产能力测度。Liu et al.(2019)⑦Jen-Li Liu, Li-Chih Wang, Pei-Chun Chu, Development of a Cloud-based Advanced Planning and Scheduling System for Automotive Parts Manufacturing Industry, Procedia Manufacturing, vol.38, 2019, pp.1532-1539.在全球智能制造发展趋势背景下,从微观角度讨论智能工厂的产业政策,并基于云信息系统设计了有利于中小企业实施智能制造的先进计划和调度系统,以此满足特定生产特征和降低规划约束的实施成本。

上述文献从不同角度研究了制造业的集聚、转型和融合发展等问题,但分析中国先进制造业优势能力空间布局的文献仍较少。本文则从宏观角度研究中国先进制造业优势生产能力在空间上的布局情况,并有针对性地提出一些政策思考。

二、产品优势生产能力的空间布局

英国经济学家马歇尔在其代表作《经济学原理》中,把劳动、资本、土地之外的产业组织作为第四生产要素,并同时讨论生产要素的产业组织分工和集聚问题。他指出,产业向特定地域集中,可以为企业带来外部经济和大规模的生产利益,在工业上表现得最为清楚。不过,马歇尔对规模经济的分析,形成了被后人称之为“马歇尔冲突”的理论困境,即产业集聚带来大规模生产,使一些企业的单位生产成本降低,市场占有率提高,但这同时使得市场上的垄断因素不断累积,让竞争机制无法在生产资源配置中发挥作用,使经济增长丧失活力,扼杀市场的自由竞争。 按照产业布局理论,产业布局受自然条件、经济地理区位以及人口因素等的影响。在产业布局中,企业是主体,目标是利润最大化,手段是经济利益导向,企业将从利润最大化出发,自发地选择最优区位。

在产业发展过程中,产业集聚不等于产业集群。产业集聚,是各企业为了等外部性而采取的向某地集中的现象。产业集群,是一系列具有竞争和依赖关系的生产企业、供应商、服务机构等在特定区域内组成的群体。产业集群不仅仅是产业的集聚,还必须有企业的分工和协作,集中在一起的企业能够相互促进、相互支持,从而节约交易费用,获得知识外溢,形成整体性的竞争力。产业集聚不一定最终能形成产业集群。一个国家制造业的发展水平,重要的标志之一就是优势产能在空间上的集群。

(一)省级层面的主要制造品产能集中区

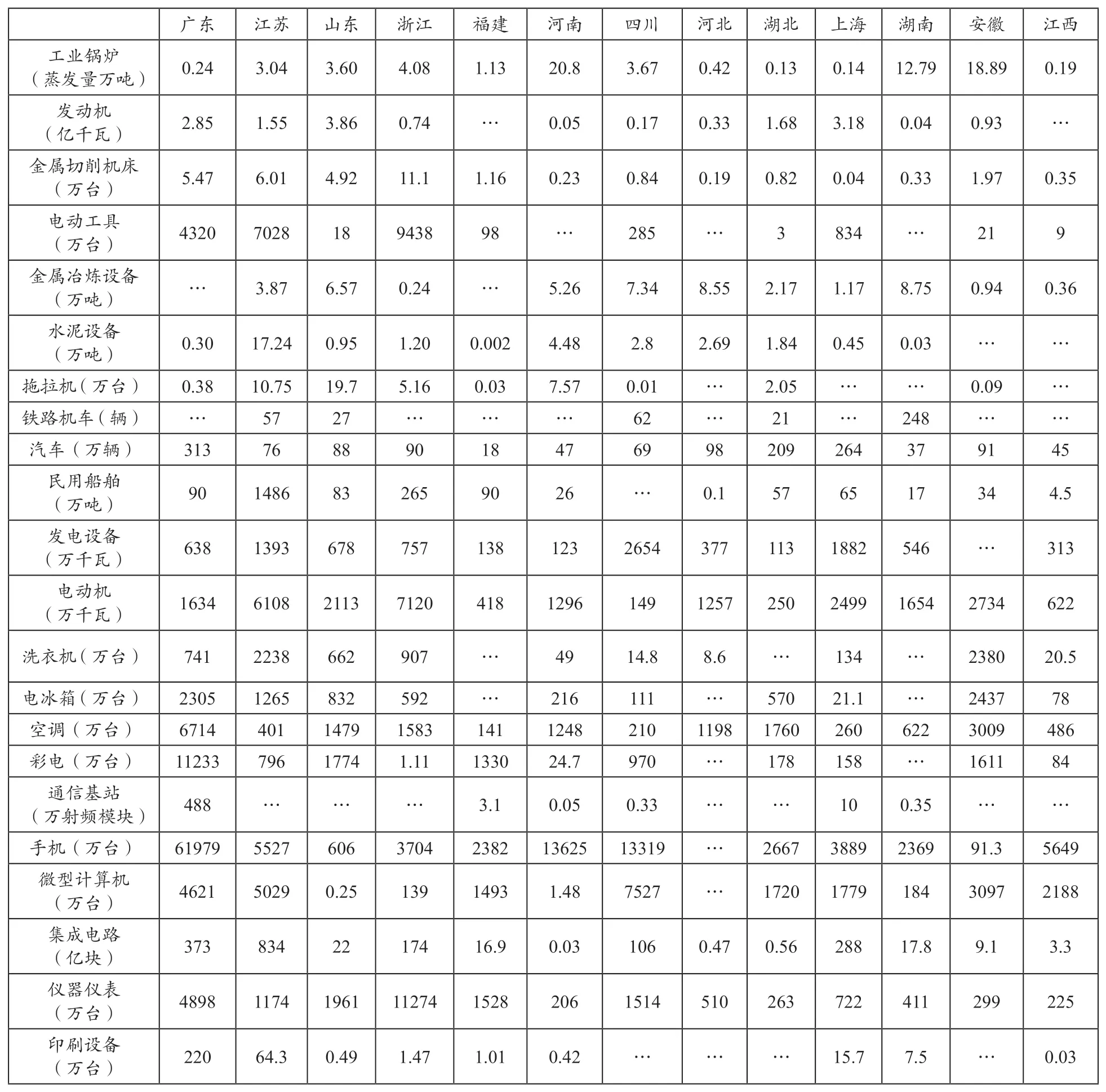

中国不同地域地理位置、自然环境和自然条件差异巨大,这些成为经济发展水平不平衡的重要原因。中国制造业特别是先进制造业产能主要分布在东部沿海地带,内陆地区也建设了一批新的工业基地,有些内陆省市的先进制造业工业得到了更快的发展。现在,中国不仅能生产现代化的工业设备,还能制造飞机、船舶、汽车、计算机等先进制造产品,形成了一个门类齐全、具有较高技术水平的独立工业体系。广东、江苏、山东、浙江、福建、河南、四川、河北、湖北、上海、湖南、安徽、江西等成为中国重要的制造业强省,先进制造品产能也主要集中于这些省市,可以将这些省市的先进制造产能列示如下(见表1)。

由表1可以发现,中国主要制造业产能集中在经济发达的东部沿海和部分内陆省份。其中,工业锅炉产能主要集中在河南、安徽、湖南等省;发动机产能主要集中在山东、广东、湖北等省;金属切削机床产能主要集中在浙江、江苏、广东等省;电动工具产能主要集中在浙江、江苏、广东等省;金属冶炼设备产能主要集中在湖南、河北、四川等省;水泥设备产能主要集中在江苏、河南、四川等省;拖拉机产能主要集中在山东、江苏、河南等省;铁路机车产能主要集中在四川、江苏、山东等省;汽车产能主要集中在广东、上海、湖北等省市;民用船舶产能主要集中在江苏、浙江、广东等省;发电设备产能主要集中在四川、上海、江苏等省市;电动机产能主要集中在浙江、江苏、上海等省市;洗衣机产能主要集中在安徽、江苏、浙江等省;电冰箱产能主要集中在安徽、广东、江苏等省;空调产能主要集中在广东、安徽、浙江等省;彩电产能主要集中在广东、山东、安徽等省;通信基站产能主要集中在广东、上海、福建等省市;手机产能主要集中在广东、河南、四川等省;微型计算机产能主要集中在四川、江苏、广东等省;集成电路产能主要集中在江苏、广东、上海等省市;仪器仪表产能主要集中在浙江、广东、山东等省市;印刷设备产能主要集中在广东、江苏、上海等省市。

表1 2020年中国主要制造品产量重点省份分布表

东部地区和中部地区有较好的工业基础设施,交通便利发达,科技力量雄厚,集聚了大量的先进制造资源,新材料产业、信息技术产业、生物医药产业、装备制造业等产能优势突出,产业集聚特征明显,先进制造产业链条较为完整,有些产业的发展已居全国领先水平,如装备制造、生物医药等;有些产业已具备较强的国际竞争力,如微型计算机、铁路机车、民用船舶等。在现阶段,西部地区、东北地区的主要制造品产能还比较薄弱,与东中部的产能还不协调、不平衡。

(二)区域层面的主要制造品产能集中区

随着经济的发展和产业格局的演化,中国已经形成一些主要制造品产能集中区,包括长三角地区、东南沿海地区、粤港澳大湾区、环渤海地区、中原地区、西北地区等。不同大区集中了不同类型的先进制造产能。

长三角地区(合肥、南京、南通、无锡、苏州、上海、杭州、宁波),合肥集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造业,通用设备制造,铁路、船舶、航空航天,电气机械和器材制造,汽车制造等;南京集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造业,医药制造,汽车制造,铁路、船舶、航空航天,电气机械和器材制造,仪器仪表制造等;南通集中的主要产能是化学原料和化学品制造,医药制造,通用设备制造,专用设备制造,铁路、船舶、航空航天制造,仪器仪表制造等;无锡集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造, 医药制造,专用设备制造,化学纤维制造,通用设备制造,专用设备制造,铁路、船舶、航空航天制造,电气机械制造,仪器仪表制造等;苏州集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造,医药制造,化学纤维制造,通用设备制造,铁路、船舶、航空航天制造,计算机、通信和其他电子设备,汽车制造,仪器仪表制造,电气机械和器材制造等;上海集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造,医药制造,通用设备制造,专用设备制造,化学纤维制造,计算机、通信和其他电子设备,汽车制造,仪器仪表制造,电气机械和器材制造等;杭州集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造、医药制造、化学纤维制造、通用设备制造、电气机械和器材制造、仪器仪表制造等;宁波集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造,通用设备制造,专用设备制造,计算机、通信和其他电子设备,汽车制造,电气机械和器材制造等。

东南沿海地区(福州、厦门),福州集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造、化学纤维制造、仪器仪表制造等;厦门集中的主要产能是计算机、通信和其他电子设备,电气机械和器材制造,专用设备制造等。粤港澳大湾区(广州、东莞、深圳、惠州、佛山、江门),广州集中的主要产能是化学原料和化学品制造、医药制造、通用设备制造、汽车制造、医药制造等;东莞集中的主要产能是通用设备制造、专用设备制造、电气机械和器材制造、仪器仪表制造等;深圳集中的主要产能是医药制造,专用设备制造,电气机械和器材制造,计算机、通信和其他电子设备,仪器仪表制造等;惠州集中的主要产能是化学原料和化学品制造,专用设备制造,计算机、通信和其他电子设备制造等;佛山集中的主要产能是化学原料和化学品制造,通用设备制造,专用设备制造,电气机械和器材制造,仪器仪表制造等;江门集中的主要产能是化学原料和化学品制造,铁路、船舶、航空航天制造,仪器仪表制造等。

环渤海地区(沈阳、大连、北京、天津、济南、青岛),沈阳集中的主要产能是医药制造,通用设备制造,汽车制造,铁路、船舶、航空航天制造等;大连集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造,医药制造,铁路、船舶、航空航天制造;北京集中的主要产能是化学纤维制造,医药制造,专用设备制造,汽车制造,铁路、船舶、航空航天制造,仪器仪表制造等;天津集中的主要产能是医药制造,化学原料和化学制造品制造,专用设备制造,计算机、通信和其他电子设备等;济南集中的主要产能是化学纤维制造、汽车制造等;青岛集中的主要产能是化学纤维制造,专用设备制造,汽车制造,铁路、船舶、航空航天制造,电气机械和器材制造,仪器仪表制造等。

中原地区(郑州、武汉、长沙),郑州集中的主要产能是医药制造,计算机、通信和其他电子设备等;武汉集中的主要产能是医药制造,化学纤维制造,专用设备制造,汽车制造,铁路、船舶、航空航天制造,电气机械和器材制造等;长沙集中的主要产能是专用设备制造,汽车制造、电气机械和器材制造等。西部地区(西安、成都、重庆),西安集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造,专用设备制造,汽车制造,铁路、船舶、航空航天制造,电气机械和器材制造,仪器仪表制造等;成都集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造,专用设备制造,汽车制造,铁路、船舶、航空航天制造,仪器仪表制造等;重庆集中的主要产能是化学原料和化学制造品制造,医药制造,通用设备制造,专用设备制造,汽车制造,铁路、船舶、航空航天制造,电气机械和器材制造,计算机、通信和其他电子设备,仪器仪表制造等。

中国地域辽阔,矿产资源丰富,各地自然资源禀赋、交通运输、人文环境差别大,经济发展水平参差不齐,形成了中国现在的主要制造品产能分布格局。但随着中国制造强国建设进程的推进,主要制造品产能集中区的格局会逐渐发生变化。

三、企业与园区优势生产能力的空间布局

企业是现代社会重要的组织形式。按照古典经济学理论,消费者的目标是在收入和价格的约束下追求利润效用最大化,而企业则是在技术和市场的约束下追求利润最大化。诺贝尔经济学奖得主、美国著名经济学家科斯(Ronald H. Coase)认为,企业的存在有着相对独立性。当企业存在时,一种生产要素与企业内部同他合作的一些生产要素签订一系列契约的数目会大大减少,一系列的契约就被一个契约替代了;当市场交易成本高于企业内部的管理协调成本时,企业便产生了;企业的存在正是为了节约市场交易成本,即用费用较低的企业内部交易代替费用较高的市场交易。在现代,新一代信息技术、数字技术、人工智能技术正深刻影响着人类传统经济结构和社会秩序,企业所处的环境已不再是简单的物质环境和经济环境,而是以客户为中心、网络为媒介,将企业组织结构、技术研发、生产制造、市场营销、售后服务紧密相连的信息经济环境。而这一环境对企业成长有着全方位的影响,如企业的经营思想、经营理念和经营模式,最终影响企业的竞争力。在市场经济条件下,企业的竞争力表现为企业通过获取外部可寻资源,并综合加以利用,有效地向市场提供产品和服务,为顾客创造价值,为自身创造利润的综合性能力。企业的综合竞争力是企业发展的源泉和根本,也是建设制造强国的关键。制造企业是建设制造强国的重要供给力,中国的制造企业以园区的形式已形成集聚优势。因此,可以从优势制造企业和先进制造园区的角度分析中国优势制造产能的分布情况。

(一)制造500强企业的分布

2021年9月,中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2021中国制造业企业500强榜单”。①《2021中国制造业企业500强榜单发布》,品牌总网:http://news.ppzw.com/article_show_242699.html,2021年11月1日。该榜单依据全国制造业企业2020年度营业收入进行排序,上榜企业较多的分别为北京93家、广东58家、山东50家、浙江45家、江苏43家、上海33家、河北24家、福建18家、四川14家、重庆13家。2021年中国制造500强企业中全部专利数居前10位的企业是华为投资控股、北京电子控股、美的集团、海尔集团、中国石油化工集团、珠海格力电器、中国五矿集团、中兴通讯、中国航天科工集团、TCL,这10家企业占了500强企业全部专利总数的45.52%;而发明专利数居前10位的是华为投资控股、海尔集团、中国石油化工集团、中兴通讯股份、北京电子控股、TCL、中国航天科工集团、小米公司、美的集团、中国信息通信科技集团,这10家公司占500强企业发明专利总数的60.32%。在地域分布上,东部、中部、西部、东北地区500强企业的净利润、营业收入等都存在差别。500强企业净利润和营业收入在东部的占地分别为73.81%和77.96%,中部的占比分别为12.43%和10.19%,西部的占比分别为9.81%和8.47%,东北的占比分别为0.95%和3.58%。不难发现,中国制造500强企业净利润、营业收入在东、中、西、东北地区的分布与企业数量的分布一样,很不均衡;东部、中部仍然占有较大比重,而西部和东北地区占比较小。

(二)“独角兽”和“小巨人”企业分布

“独角兽”和“小巨人”企业也是重要的生产能力表现。2020年7月,恒大研究院发布了《2020中国独角兽报告》。②参引自恒大研究院发布的《2020年中国独角兽榜单》。数据显示,截至2019年12月31日,中国拥有广义“独角兽”③独角兽企业是指发展速度快、投资者竞相追求的创业企业。其标准是:在中国境内注册、具有法人资格;成立时间不超过10年;获得过私募投资,且尚未上市;企业估值超过10亿美元。企业166家,其中狭义“独角兽”企业141家。中国“独角兽”分布在15个城市、14个行业。北京、上海、深圳、杭州是中国“独角兽”企业最为密集的地区,分别拥有“独角兽”企业69家、35家、20家和13家。行业上,汽车交通、文娱媒体、电子商务领域是集中“独角兽”数量最多的行业,企业数量分别为25家、21家和20家。此外,医疗健康、金融科技、教育、物流、房产服务、企业服务、本地生活“独角兽”较多,企业数量占比均超5%。

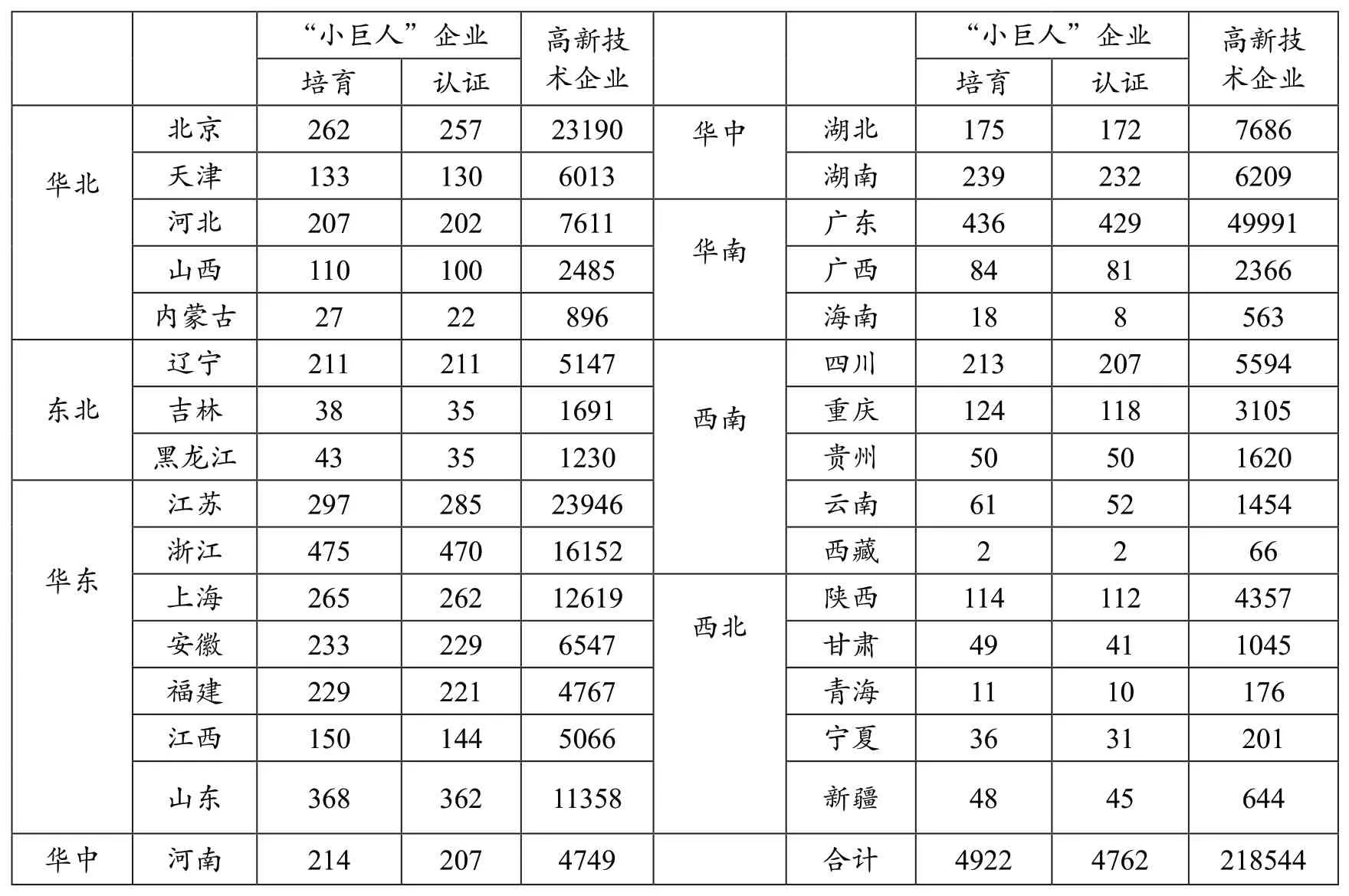

2021年7月,国家工业和信息化部发布了第三批2930家专精特新“小巨人”④专精特新“小巨人”企业,是指专业化、精细化、特色化、创新能力强的中小工业企业。培育企业名单。截至2021年7月,国家工业和信息化部于2019、2020、2021年先后认定并发布了三批专精特新“小巨人”企业,这些企业90%集中在制造领域。国家公布的第一批“小巨人”培育企业共248家,其中在A股上市的公司35家;第二批“小巨人”培育企业共1744家,其中在A股上市的公司157家;第三批“小巨人”培育企业共2930家,其中在A股上市的公司119家,三批总计认定公布“小巨人”培育企业4922家,实际认定的“小巨人”企业4762家。

反映生产能力的另一类企业是高新技术企业。高新技术企业,⑤中国确定的高新技术范围为:微电子科学和电子信息技术;空间科学和航空航天技术;光电子科学和光机电一体化技术;生命科学和生物工程技术;材料科学和新材料技术;能源科学和新能源、高效节能技术;生态科学和环境保护技术;地球科学和海洋工程技术;基本物质科学和辐射技术;医药科学和生物医学工程;其他在传统产业基础上应用的新工艺、新技术。是经国家认定的、知识密集、技术密集的经济实体。对于一个地区和城市而言,专精特新“小巨人”企业、高新技术企业是城市实力的直接体现,也关系着城市未来的产业升级和新旧动能转换,其数量和规模对地区经济发展水平和制造强国建设有着重要的影响。因此,可以将“小巨人”企业和高新技术企业的分布状况列示如表2。

表2 优势生产能力企业分布状况(单位:家)

根据表2的数据和相关资料可以发现:河北“小巨人”企业集中地是石家庄(45)、①括号中的数字指“小巨人”企业数量,后同。唐山(37)、邢台(22);山西:太原(37)、长治(12)、忻州(12);内蒙古:包头(11)、呼和浩特(3)、赤峰(2)。

东北地区:辽宁“小巨人”企业集中地是大连(53)、沈阳(52)、营口(15);吉林“小巨人”企业集中地是长春(28)、吉林(5)、通化(2);黑龙江“小巨人”企业集中地是哈尔滨(27)、牡丹江(4)、齐齐哈尔(3)。华东地区:江苏“小巨人”企业集中地是苏州(51)、南京(49)、无锡(34);浙江“小巨人”企业集中地是宁波(182)、杭州(58)、温州(53);安徽“小巨人”企业集中地是合肥(66)、芜湖(29)、安庆(21);福建“小巨人”企业集中地是厦门(84)、福州(39)、泉州(37);江西“小巨人”企业集中地是宜春(27)、南昌(21)、九江(18);山东“小巨人”企业集中地是青岛(101)、烟台(43)、济南(37)。华中地区:河南“小巨人”企业集中地是郑州(65)、新乡(36)、许昌(20);湖北“小巨人”企业集中地是武汉(51)、宜昌(27)、襄阳(16);湖南“小巨人”企业集中地是长沙(74)、株洲(38)、衡阳(20)。

华南地区:广东“小巨人”企业集中地是深圳(170)、东莞(80)、广州(71);广西“小巨人”企业集中地是柳州(25)、南宁(23)、桂林(15);海南“小巨人”企业集中地是:海口(17)、儋州(1)。西南地区:四川“小巨人”企业集中地是成都(116)、绵阳(20)、德阳(17);贵州“小巨人”企业集中地是贵阳(22)、遵义(16)、铜仁(5);云南“小巨人”企业集中地是昆明(33)、玉溪(10)、曲靖(5);西藏“小巨人”企业集中地是拉萨(2)。西北地区:陕西“小巨人”企业集中地是西安(76)、宝鸡(16)、咸阳(11);甘肃“小巨人”企业集中地是兰州(10)、白银(7)、酒泉(6);青海“小巨人”企业集中地是西宁(10)、海东(1);宁夏“小巨人”企业集中地是银川(14)、石嘴山(11)、吴忠(8);新疆“小巨人”企业集中地是乌鲁木齐(19)、昌吉(6)、伊犁(4)。

“十四五”规划提出要培育形成具有国际影响力的工业互联网平台,稳妥发展工业互联网和车联网;在一些重点行业和区域建设若干具有国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心。据此,2021年11月10日,福布斯中国发布了“2021福布斯中国工业互联网系列评选”结果,其中登榜“2021年度中国十大工业互联网企业”是树根互联股份有限公司(广东)、浙江蓝卓工业互联网、海尔卡奥斯物联生态科技(山东)、上海宝信软件、北京百度网讯科技、山东浪潮工业互联网、航天云网科技(北京)、广东美云智数科技、重庆忽米网络科技等。登榜“2021年度中国十大工业数字化转型企业”是福建水泥、富士康科技、江苏沙钢、美的集团、南京浦园冰淇淋机械制造、青岛海尔生物医疗、三一集团、山东京博石油化工、天津市新天钢冷轧薄板、浙江恒逸集团。可以看出,十大工业互联网企业和十大工业数字化转型企业均集中在东部沿海地区。

(三)先进制造园区分布

如优势产能企业一样,中国先进制造百强园区也是更多地集中在东部沿海地区和中部地区,西部地区和东北地区的百强园区较少,拥有的先进制造生产能力较弱。赛迪顾问发布的《2021全国先进制造业100强园区》榜单显示,东部地区上榜百强园区67席,中部地区上榜16席;西部地区上榜10席,东北地区上榜7席。2021年先进制造业百强园区分布在全国24个省(自治区、直辖市),其中江苏省独占22席,占比接近全国的25%,且超过第二名两倍以上。广东省有10个园区排名第二,浙江省有9个园区排名第三。山东、天津、湖南、上海园区均超5个。

四、政策思考

(一) 支持东部沿海地区实现制造现代化,推进东西部制造产能协调发展

“十四五”规划指出要建立健全区域战略统筹、市场一体化发展、区域合作互助、区际利益补偿等机制,更好地促进发达地区和欠发达地区、东中西部和东北地区共同发展。故而,要充分发挥东部沿海地区既有先进制造产能和创新要素的集聚优势,推动东部地区率先实现先进制造业技术突破和重大成果创新,提升产出效益和全要素生产率,在创新引领上发挥示范作用;要支持东部地区实现先进制造业和现代服务业的融合发展,建成世界级的先进制造业集群,引领新兴产业和现代服务业发展,率先实现制造业的结构优化和先进制造业升级;要创造条件鼓励东部先进制造业企业走出国门进行实质性技术合作,扩大国际影响力和国际竞争力,形成和增强新优势,率先实现东部地区制造业现代化;要在东部沿海地区建成世界级水准的先进制造业基地,提升东部地区先进制造业数字化和人工智能水平,在长江经济带、京广铁路沿线等交通发达地带建成一批有较高水准的制造产业集群,有效承接先进制造业的布局和转移,带动中西部地区加快崛起,形成中国重要增长极。

要加快改善西部地区交通环境,加强西部信息、运输、通讯等新基础设施建设,降低制造业原材料的运输成本,形成高速公路、高速铁路、现代航空的立体交通网络,保证东部的零部件、原材料可以低成本、顺畅地输入到西部的生产基地;要挖掘西部制造业优势产能,建设制造业转型升级示范区,重构西部老工业基地竞争优势;要发挥西部低成本要素,降低生产制造成本水平;要加强西部地区先进制造的产业基础能力,构建有利于制造业基础能力提升的制度环境,推动一批能够助力产业变革的产业基础技术和产品突破,形成引领西部未来发展的产业基础优势;要不断挖掘西部承接东部先进制造产业转移的潜力,选择若干基础设施较好、交通便利、资源环境承载力强的中等城市,在人才、资金、技术、土地供应、税收等方面加大支持力度,形成一批智慧高效、绿色低碳的先进制造业基地或一批新的国家工业基地,实现东中西部地区制造产能的优化布局和协调发展。

(二)壮大东北、西部制造行业领军企业,打造行业国际顶级品牌

随着人工智能、新一代信息技术、5G技术的普及,中国先进制造业正在快速发展,制造业自动化程度越来越高。尽管中国先进制造已培育了一批创新型领军企业,但与世界制造强国相比,中国先进制造领域的领军企业仍不多,在全球有重大影响力的领军企业更是缺乏。此外,领军企业的行业分布不均衡、创新能力偏弱等问题依然存在,因此需要加快培育和壮大一批掌握核心技术、拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的领军企业。

要加快遴选先进制造领域的领军企业,特别要壮大东北、西部制造行业领军企业,按照优中选优、动态管理的方式,确定一批具有原创性技术、颠覆性技术的企业入库培育。要培养造就一批具备全球眼光、世界视野的卓越企业家,形成勇于创新、敢于担当、高水平高素质的领军企业家队伍,创造一批在全球具有影响力的原创性、引领性、突破性的先进制造成果,形成先进制造领军企业方阵。要发挥领军企业人才、资本、技术、信息等方面的集聚优势,特别是要在一些关键领域如新材料、新能源、高端装备制造、极端制造等行业尽快培育出领军企业。以此带动整个先进制造产业供应链和价值链,形成全行业的技术升级和价值提升,推动先进制造业在不同产业、不同地域联动发展,从根本上实现从要素驱动转向创新驱动。

要支持东北、西部地区优势先进制造企业进行跨地区、跨行业的兼并重组,开展境外并购和投资合作,达到强强联合,实现先进制造业的集聚和集中,进而降低生产成本,实现规模化、集约化的生产经营。要破解企业融资难融资贵的瓶颈,为领军企业、优势企业提供平台、资金、业务方面的支持。相关金融机构如商业银行、融资担保公司、融资租赁公司要针对领军企业的需要,创新多样化的金融贷款产品,为企业提供有效的贷款产品、融资担保和融资租赁。要积极实施创新产品示范应用工程,提升制造产品质量,提升产品国际影响力,提高产品国际市场份额,打造先进制造领域一系列国际顶级品牌。

(三)加大力度培育中西部地区“小巨人”企业,形成“小巨人”企业集群

培育一批特色明显、主营业务突出、市场竞争力强、未来成长性好的专精特新“小巨人”企业,推动提升“小巨人”的专业化能力、创新能力和生产水平,强化梯度培育,是建设制造强国的重要路径。现时期,中国“小巨人”企业专业性不强,有些企业优势还不十分明显,创新能力也不强劲,社会认可度还不高,生产设备较落后,生产模式传统,无法应对激烈的市场竞争。特别是中西部地区“小巨人”企业数量还较缺乏,未能形成规模。因此,要加大力度培育中西部地区“小巨人”企业,形成分布合理的“小巨人”企业集群。

要孵化创新型中小企业,引导或促进其向专精特新“小巨人”企业发展,政府和行业协会要建立“专精特新”企业数据库,丰富完善数据库资料。要完善支持“专精特新”中小企业的政策,建立部门协同配合、共同推动的工作模式,推动技术、人才、数据等创新要素资源向专精特新“小巨人”企业集聚,促进专精特新“小巨人”企业发展壮大。中西部地区要重点围绕“填补空白”的产品进行技术攻关,重点培育先进制造产业链上关键基础技术、新一代信息技术与实体经济深度融合产品的“小巨人”企业,加大力度支持“小巨人”企业进行创新产品的技术攻关。要鼓励支持“小巨人”进行创新,坚持向专业化、精细化、特色化方向发展,把“小巨人”打造成为拥有独门绝技的“单项冠军”或者“配套专家”,努力在制造业细分领域为国家解决一批“卡脖子”难题。

要对西部地区“小巨人”企业开展精准服务,拓宽“小巨人”企业融资渠道,做好“小巨人”企业等优质企业上市培育。要实施“小巨人”企业工业设计赋能专项行动,提升“小巨人”企业掌握和运用数字化和设计资源的能力。要加大力度开发针对“小巨人”企业的服务项目,如管理咨询、信息支持、法律服务、人才培训等。要支持“小巨人”进行组织管理变革和营销模式创新,全面加强质量管理,强化风险防控,提高全要素生产率。要完善西部“小巨人”发展硬件设施,营造公平公正的市场竞争环境,推进“小巨人”企业与领军企业融通创新,支持“小巨人”企业产学研协同创新向纵深发展,不断完善“小巨人”中小企业创新生态,形成分布合理、竞争力强的“小巨人”企业集群。