生态文明背景下旅游地学与规划工程专业生态美育教学模式探索与实践

李 文, 叶长盛, 姜勇彪, 张慧娟, 沈婷婷, 刘金花, 柴 乐

(东华理工大学 地球科学学院,江西 南昌 330013 )

践行生态文明思想,建设生态文明社会是我国未来发展的重要方向,因此生态文明教育必须融入高校人才培养过程之中[1,2]。生态文明思想强调人与自然的和谐共生,从美育的角度认识、理解、融入自然,有助于主动践行生态文明思想。本研究根据旅游地学与规划工程专业的专业特色,构建生态文明背景下本专业生态美育教学模式。

1 旅游地学与规划工程专业与生态美育的关系

1.1 新形势与新专业

近年来,随着生态文明思想的普及,国民教育水平和科学素养的不断提升,在旅游活动中获取科学文化知识逐渐成为人们旅游出行的重要目标,生态旅游、研学旅游、科普旅游等旅游业新业态的快速发展成为突出表现。这要求旅游从业者必须要掌握一定的地球科学知识来满足游客需要[3]。此外,提供有品质的审美体验也是未来旅游业的重要特点,这要求旅游从业人员需要具有较高的审美素养与人文蕴涵[4],传统的旅游人才培养方式难以适应和引领这一新趋势。东华理工大学近年来在新工科理念指导下,跨界整合地质学、地理学、旅游学、规划设计等学科[5],自2017年开始在自然地理与资源环境专业下招收旅游地学方向本科生。同时,该校申报的旅游地学与规划工程专业于2020年获得教育部备案和审批,列入普通高等学校本科专业目录。旅游地学与规划工程专业旨在培养具有扎实的地学、旅游管理和规划设计基础以及较高的审美素养的复合型人才,该专业学生毕业后可以从事基础地学和旅游管理的教学和科学研究、地质遗迹开发与保护、旅游策划设计与管理等工作。

1.2 旅游地学与规划工程专业生态美育教学的内涵、特点和意义

1.2.1 美育教学的内涵和特点

美可分为社会美、艺术美、自然美等。美学教育是指通过系统性的教育手段培养人的审美情趣、意识和能力,促使受教育者按照美的规律塑造健全的人格,实现人本身以及全社会的全面协调发展[6]。2019年,教育部在《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》中明确指出,美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉,学校美育是培根铸魂的工作,全面加强和改进美育是高等教育的重要任务。

传统美学教育主要是以艺术教育为载体,如绘画等[7]。笔者认为,不同专业还应因专业特色而异,在艺术审美之外融入其他美育教学。旅游地学与规划工程专业具有强烈的地学特色,其美学教育应该特别强调对自然生态之美的认知、感受与鉴赏,即通过生态美育培养学生的审美素养和情趣,进而“以美润德、以美激智、以美健体、以美益劳”,促进学生“德智体美劳”平衡协调发展[8]。生态美育是生态学、美学和教育学的有机结合,旨在培育审美者的生态审美意识与能力,使其按照生态美的规律生存与实践,是基于自然生态环境规律之上的情感和伦理意识教育。生态美育具有很强的情感性、亲人性和形象性,教学中需要通过形象生动的教学展示和实践活动使学生潜移默化地获得审美体验[9]。

1.2.2 生态美育教学的意义

生态美育对旅游地学与规划工程专业学生具有重要意义。第一,提高审美能力,完善专业素养。通过生态美学教育,提升该专业学生认知和鉴赏地球之美、自然之美的能力,提高基础地学、旅游地学、旅游规划等方面的专业素养。第二,提升就业、执业能力。通过生态美学教育,激发该专业学生感受、发现、创造美的能力,提升审美情趣、诗性魅力和人文蕴涵,有助于提高专业素质,适应和引领旅游业新趋势。第三,健全人格发展,提升文化自信。通过生态美育,引导学生形成健康高尚的审美情趣,陶冶高尚情操,健全人格发展,帮助学生理解生态文明思想和中华优秀文化的内涵,从而提升文化自信。

2 旅游地学与规划工程专业生态美育教学探索与教学模式构建

2.1 教学探索实践

基于上述认识,本研究以东华理工大学自然地理与资源环境专业(旅游地学方向)2017级和2018级两个年级的学生为研究对象,在文献学习、访谈调研的基础上分别对这两个年级的学生进行了一次(1学时)生态美育教学,作为该专业生态美育教学模式建设的探索实验课,并以问卷调查的形式对教学内容、教学效果、改进方向等进行了调研。

授课前,在对该专业学生关于生态文明思想教育、美学教育、生态美学等进行摸底调查中显示,绝大多数学生对生态文明思想的了解程度处于了解一点或大致了解的状态,有42.11%(2018级)和50.00%(2017级)的学生在之前的教育经历中接受过美学教育,但接受过生态美学教育的只占21.05%和14.81%,2018级和2017级分别有89.47%和90.74%的学生认为有必要从美学的角度看待生态文明思想。

本节课的教学内容分为基础理论和实例教学两部分。理论教学包括生态文明思想、美与美育、生态美与生态美育等。实例教学的目的是让学生通过可视听、可感官的教学内容获得良好的自然生态审美体验。本研究选择以江西河流美景为例进行教学,将江西河流之美分为秀丽美(以龙虎山泸溪河为例)、壮阔美(以长江九江段为例)、险峻美(以赣江上游十八险滩为例)、古典美与现代美的融合(以赣江南昌段为例)、温润美(以婺源星江河为例)、凄婉美(以乐安江泪滩为例)、奔放美(以大觉山漂流为例)、神秘美(以神农宫和竹山洞地下河为例)八个类型。教师通过语言表达、图文展示、播放视频资料等方式引导学生体验江西河流之美并获得审美体验。

2.2 教学效果评价

课后的教学效果调查结果显示,两个年级(2017级和2018级)的学生中认为,本节课有助于提升感受和发现美的能力、提高审美情趣和素养、提高专业素质的学生均占总人数的68.42%~77.19%;认为有助于健全人格发展、树立正确三观、提升文化自信的占学生总人数的24.56%~38.89%;两个年级中均有超过85%的学生认为本次生态美育教学有助于加深理解生态文明思想和促使其从美学角度认知自然。本次生态美育课堂教学在提升审美素养与能力、促进专业学习方面取得了较为良好的教学效果,而健全人格发展、树立正确三观、提升文化自信则需要相对更长时间的美育教学;另外,通过此次课程教学,有80.70%(2018级)和75.93%(2017级)的学生认为旅游地学与规划工程专业有必要独立开设生态美育课程,有47.37%(2018级)和61.11%(2017级)的学生认为有必要在相关专业课程中融入生态美学教育。

2.3 教学改进的内容和方向

调查结果显示,在本次教学实践能够使学生提高审美体验的教学内容和环节中,2018级学生中有77.19%选择了PPT图片和教师语言表达(包括语速、语调、肢体语言等),其次为讲演稿(57.89%)和教师授课情绪(47.37%);2017级学生中有85.19%选择了PPT图片,其次为教师语言表达(79.63%)、教师授课情绪(62.96%)和讲演稿(50.00%)。相对来说,这两个年级的男学生更加关注教师语言表达,女学生则较为关注PPT图片。这说明制作精良的PPT课件、组织良好的教师语言表达、内容丰富的讲演稿、激情饱满的教师授课情绪是需要授课教师重点加强的几个方面。

关于本专业生态美学教育中应该增加的教学环节,2018级学生中有75.44%选择了视频观摩,知识竞赛和分组讨论发言分别为40.35%和38.60%。相对来说,女生更希望通过视频观摩提升审美体验,男生则对分组讨论、翻转课堂、知识竞赛等活动教学更感兴趣。2017级学生中同样是选择视频观摩的学生最多(占55.56%),同时2017级学生选择活动教学的比例高于2018级学生且女生相比男生对活动教学更加感兴趣。这表明在该专业生态美育教学中选择风格适宜、制作精美的视频资料提高审美体验非常重要,同时要增加一定的实践性教学环节,尤其是针对高年级学生或男生较多的低年级学生。

3 旅游地学与规划工程专业生态美育教学模式构建

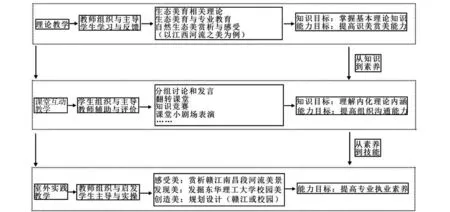

根据上述教学实践结果,本研究构建了旅游地学与规划工程专业生态美育教学模式,如图1所示。该模式分为理论教学、室内互动教学和室外实践教学三个阶段。第一阶段为理论教学阶段,以室内课堂教学为主,教学目的是让学生掌握基本理论知识,教学活动主要由教师组织和主导,该阶段需特别重视PPT课件制作、授课语言组织、授课情绪把握等;第二阶段为室内互动教学阶段,由学生组织与主导,通过知识竞赛、课堂小剧场等活动加深学生对知识的理解,教师扮演辅助与评价的角色;第三阶段为室外实践教学阶段,由教师组织学生到室外(田野)进行实践教学,教师组织和启发,学生主导和实操,目标是让学生掌握专业执业技能与素质,主要教学内容以感受自然之美、发现与发掘身边的自然美和创造美等。

图1 旅游地学与规划工程专业生态美育教学模式

该教学模式在兼顾理论与实践教学的基础上,引导学生进行探索学习,尤其在互动教学和实践教学阶段。在教学目标和能力培养层次上形成从知识获取到能力锻炼的持续渐进过程:第一到第二阶段的过渡在教学形式上强调由教师主导课堂变为学生主导课堂,培养目标从知识学习转化到素养提升上,第二到第三阶段的过渡中教学为目标,从素养提升转变为掌握专业执业技能与素质。该模式可以应用于独立开设的生态美育课程,也可以融入相关专业课程(如地质公园学、地质景观赏析等)之中。

4 结语

本研究结合东华理工大学旅游地学与规划工程专业的学科特色和培养目标进行了生态美育探索性课堂教学,调查研究了教学效果和不足之处,在此基础上构建了“理论教学—室内互动教学—室外实践教学”的三阶段式生态美育教学模式。该模式强调要积极引导学生组织专主导课堂,注重学生从理论知识获取到实践能力培养的递进式提升过程,可为该专业及相关专业的生态美育教学提供借鉴。