自然资源数据治理体系构建分析

黄 勇,肖 让,张 勇

(贵州图智信息技术有限公司,贵州 贵阳 550000)

0 引言

国土资源-自然资源信息化在新形势下有了新内涵,要求建立三维立体自然资源“一张图”,按照统一的标准构建自然资源大数据体系,在此过程中整合各类资源信息,其中包括土地、海洋、矿产等,经过测绘后经各类数据传输至系统中,但利用度不高成为自然资源信息化管理的瓶颈。因此,在后续优化中从体系购进方敏入手,结合现代化手段进行强化,同时满足管理和服务需求。

1 自然资源数据治理体系概述

1.1 数据管理知识体系

数据管理知识体系是行使权力和控制的活动集合,能够指导其他数据管理职能如何执行,包括数据开发、安全管理、元数据管理等内容,但在实际项目操作中需要进行针对性裁剪,对各方面进行规划与考虑[1]。

1.2 数据治理框架

数据治理框架是相关工作开展的基础组成部分,为此必须从多个层面进行细化分析,依据规则对范围进行实施的过程,要求在此过程中梳理数据治理的十个关键要素,将数据治理进一步明确,最终形成一个从方法到实施的完整生态。

1.3 数据治理统一流程

数据管理涵盖了业务问题、制定路线图、管理主数据等方面,相较于DAMA 框架更具有可操作性,实际执行中可以构建数据规范定义体系,为此要强化数据仓库的构建,聚焦于关系型数据库,以此为后续相关工作开展提供指导。

2 自然资源数据治理体系的现状问题及需求分析

2.1 自然资源数据治理体系的现状

当前我国各地区积累了大量的自然资源数据,并将其整合为数据库,这些数据具有种类繁多、格式复杂,包括土地利用规划数据、矿产资源审批数据、海洋开发数据、油气生产数据、信访管理数据、执法巡查数据、行政审批数据,由此可以看出数据量大、覆盖面,因此导致了实际工作中出现了数据无法充分利用的情况,其根本原因在于数据更新、运行、服务体系尚未形成,只能提供单一的数据服务与查询分析,难以满足当前时代我国发展的需求。

2.2 自然资源数据治理问题探究

自然资源部门在治理中需要结合我国相关标准规定,认真履行“两统一”下的各项职责,但就目前情况来看,传统的管理体系架构已经无法适应时代发展需求,主要存在以下问题,具体如表1 所示。

表1 自然资源数据治理现状分析

2.3 需求分析

现阶段各系统缺乏统一的建设模式,统筹整合力度不够,为此应推进大数据研究和应用,贯彻落实相关标准,在工作中全面推进一体化管理,在工作中将电子政务、行政审批、空间规划、公共服务融合,通过搭建有效的数据平台,从而避免上述问题的出现,为后续相关工作提供基础数据指导。

3 自然资源数据治理框架路径及目标

3.1 数据治理框架

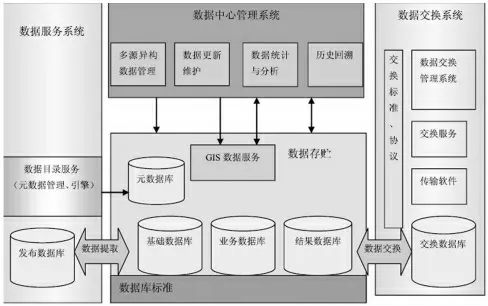

结合规划和自然资源业务和现状,需要加强数据质量管理,按照“一张图”标准收集大数据,通过数据汇聚模块促进数据标准的落地,保持原有业务工作和业务系统的连续性,真正发挥数据资产的价值,提高识别、监控、预警等工作的有效性。同时,要求基于数据中台封装各类数据服务和功能接口,提高不同形式和不同颗粒度的微服务,借助各类系统的上云迁移,以此使数据汇聚后形成常用产品,从而优化现有业务系统的内容和功能,进一步提升服务质量。在此基础上需要开发分析平台,提供批量计算等多种分布式计算能力,根据业务需求进行批后监管、土地供应监管、储备监管等,如图1 所示。

图1 自然资源数据治理框架

3.2 数据治理路径

各级政府要意识到数据资产的重要性和价值,规划和自然资源管理部门应建立组织机构,数据治理的组织机构领导牵头,建立考评策略明确各方职责,每个岗位需要与其他岗位沟通和配合,横向满足数据的使用需求,在此基础上制定清晰易理解的数据标准,保证数据质量的主要条件。同时,不能一味追求完善与齐备,要包括流程化控制和合规性控制,对可以被使用的数据与不可被使用的数据进行区分,全过程必须符合国家、部委的相关标准和要求,通过相关制度进行约束,最终实现安全、高效利用,避免发生风险问题。

3.3 数据治理目标

数据治理的总目标是“能用”,因此需要建立完善的数据管控体系,并建立更新机制,综合数据需求的特点提供统一的数据服务,形成标准化和规范化的数据线,将输入和输出规范化,提供标准化的分析工具或接口,实现审批时限分析工具和建筑规模分析。同时需要按区域或业务类型选定治理域,全面分析数据的价值,必须要有数据治理工具的帮助,通过数据治理信息化工具集的应用,实现数据管控流程和规则,提高数据的安全性,提高数据消亡的全生命周期。

4 自然资源数据治理体系构建的策略

各级自然资源部门需要充分考虑自然资源部“两统一”职责,因地制宜构建自然资源数据治理体系,具体策略如以下5 点。

4.1 构建标准规范体系

按照自然资源部职责的要求,构建融合“地上地下、陆海相连”的全空间三维立体大数据资源,使其能够对应自然资源数据治理的各个环节。在实际执行过程中,需要确定数据汇聚标准规范,梳理资源和国土空间规划的各类数据,在体系架构下开展以下几方面工作,具体如表2 所示。

表2 标准规范体系构建

4.2 数据清洗、加工、入库

纸质档案进行数字化,将没有空间化的空间信息空间化,根据数据质量标准规范对数据进行加工,按需求组合、融合、脱密后衍生,同一要素多版本数据的差异冲突检测和融合处理,根据数据质量标准规范对整合的数据进行标准化质检,按照数据组织规范和统一数据模型进行标准化入库,以此形成三维立体自然资源“一张图”。在此基础上,需要按照我国相关标准进行改造,形成对应的数据库,随后进行统一管理,提高资源利用的有效性[3]。

4.3 三域关系构建

在完成标准规范体系和资源体系构建之后,需要发现和维护数据间的空间关系、业务关系和时态关系,整体上维护数据体系的一致性,并为基于完整数据和数据关系的大数据挖掘奠定基础,如图2 所示。

图2 自然资源三域关系

4.3.1 以空间关系为主线

由空间关系引出其空间实体对应的时态和属性,快速确定国有土地的使用权人,提升征地部门的工作效率和准确性。

4.3.2 以业务关系为主线

将业务办理全链条中涉及的各种数据和关联关系找出并维护好,探寻工作开展前的各项参数,以此还原自然资源实体的历史断面,有效解决相关问题。

4.3.3 以时态关系为主线

以管理数据的演化关系为主线,记录其相关的空间、属性信息,比如工程建设项目的各个审批环节建立时态关联,利用时态关系查询以往的审批情况[4]。

4.4 统一管理机制建设

基于统一数据资源目录的分布式数据,各分中心数据定期或不定期汇交到主中心进行统一管理,打通自然资源部门内部的数据通路,实现高效充分的数据共享。在此基础上需要建立自然资源数据分布式统一管理机制,通过服务的方式发布资源目录,针对特定数据采用数据集中方式汇交和管理[5]。

4.5 数据更新维护机制

进一步利用信息化平台建立三维立体自然资源“一张图”大数据体系的更新-维护机制,确保“一张图”大数据体系能够一致,二其他行业部门共享数据汇聚更新、抓取数据汇聚的指标更新等,更新后的时间或版本信息配置,先接收要素并侦测其是否变化,对发生变化的要素进行增量更新[6]。

5 基于自然资源数据治理的数据分析挖掘

数据分析挖掘的前提是大量数字化信息的存在,在自然资源基础数据治理基本完成之后,进一步挖掘和分析辅助自然资源智能监管,对传统数据管理需要进行基础空间分析,有效模拟人员流动情况,在短时间内进行多种空间分析过程。大数据必然要和数据挖掘相结合,根据大量数据拟合出预测模型,找到数据的隐含关系和隐含价值,照“两统一”职责定位的建设要求,利用元胞自动机等相关模型进行预测,采用自然资源数据中台的设计思路,实现对自然资源数据治理各环节从数据汇聚、加工处理融合,通过信息化系统平台来实现标准规范体系,真正提升自然资源和国土空间管理的精细化、科学化水平。

6 结语

自然资源数据治理体系是在“两统一”职责下,对原有的体系进行吸收、提升、完善,要求真正实现“用数据说话,推动自然资源信息化向更高层次发展。在此过程中各级自然资源行政主管部门需要进行完善,站在自然资源信息化的新高度,实现对各种自然资源数据全覆盖,可利用先进的信息化系统平台多角度治理,为后续我国的发展建设提供帮助。