微观视角下的中华民族共同体构建

——基于甘肃合作“南木娄村”的日常生活实践

切 排,德吉草

(兰州大学 西北少数民族研究中心,甘肃 兰州 730000)

自习近平总书记在2014年5月举行的第二次中央新疆工作座谈会上提出“牢固树立中华民族共同体意识”的重要论断之后,党的十九大通过的党章修正案中第一次增写了相关内容,“铸牢中华民族共同体意识”也自此成为了我党民族工作中的核心理念和维护国家统一的重要思想基础。在最近的中央民族工作会议中,习近平总书记更是强调了“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的‘纲’,所有工作要向此聚焦”[1]。由此可见,铸牢中华民族共同体意识不仅可以为民族交往交流交融提供功能目标、理论支撑与实践指引[2],而且具有“强化一体、维护一体的价值蕴含”[3]。

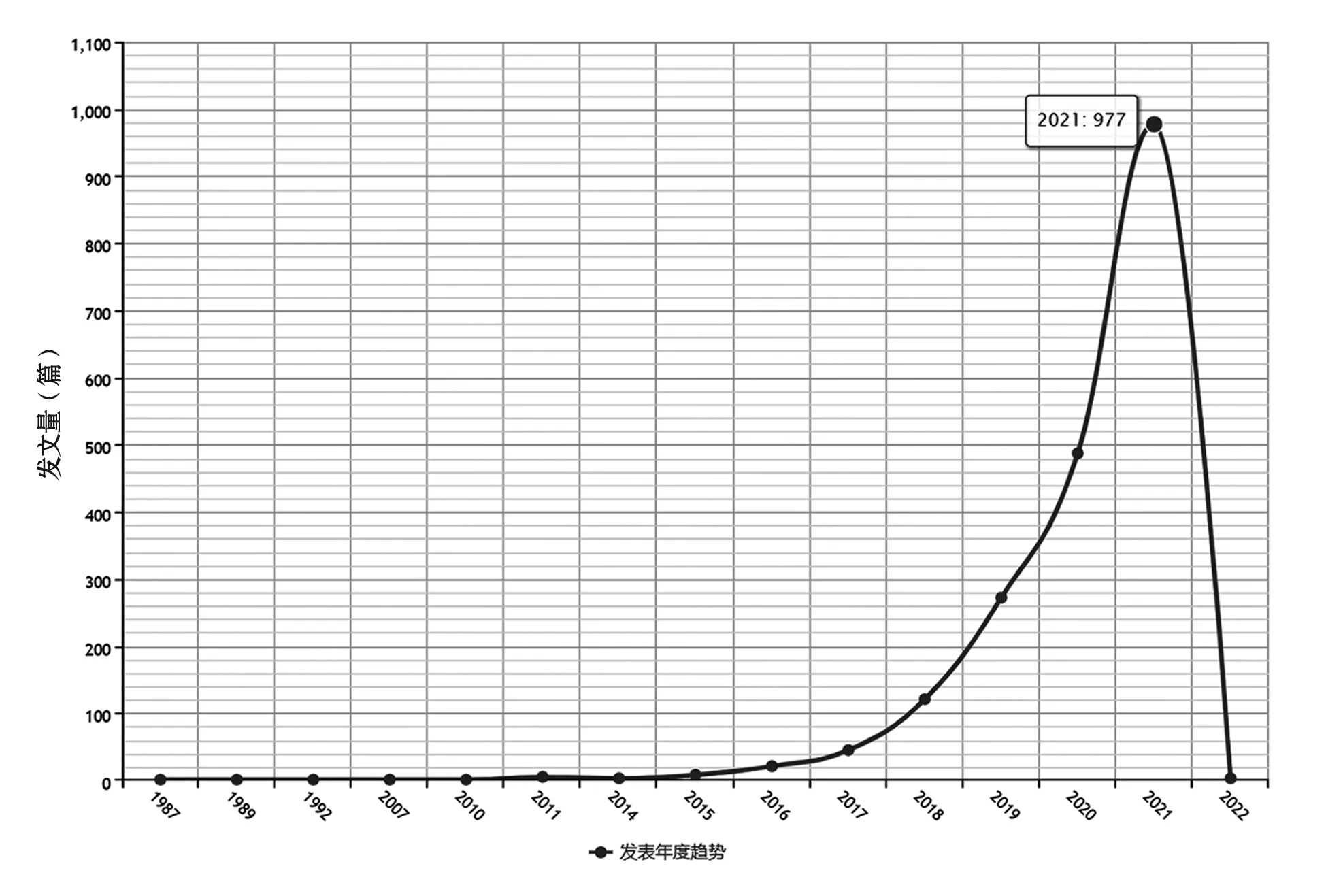

截至2021年12月,笔者在CNKI中以“中华民族共同体”为篇名检索到的相关学术论文共1 968篇,其中2021年共有977篇论文(见图1)。对其进行总体分析后发现,出现次数最多的关键词是“中华民族”“文化认同”“五个认同”和“民族团结”等。可见,既往研究中,大多数学者集中于宏观层面的理论解读、发展脉络梳理、价值意蕴挖掘和培育路径的设计等,对于如何构建中华民族共同体的个案研究相对较少,而为数不多的个案研究中又以中观层面的单一民族研究和高校研究为主。就目前搜索到的相关研究成果来看,较少有学者从“互嵌式社区”内部的村民(居民)日常生产生活实践层面探讨“铸牢中华民族共同体意识”的相关议题。

为了能更直观地体现“中华民族共同体意识”在微观视角下的深入程度,本文不仅将田野点下沉到行政村一级,还试图挖掘农民群体在日常生活实践中潜意识里迸发出的“中华民族共同体意识”,希望以此为缩影折射出“铸牢中华民族共同体意识”如何在超越族群差异的同时,结成各民族间相互理解和信任的情感纽带。

图1 以“中华民族共同体”为篇名检索结果

一、田野点概况:南木娄村情况简介与历史沿革

就地理位置而言,南木娄村位于合作市区南郊,分居国道213线和省道306线两侧,地理位置优越,交通便利,耕地面积4 208亩,林地面积7 600亩,属半农半牧区。行政村辖上南木娄、下南木娄、上知合么、下知合么、阿木去乎昂、咱洒、仁子、高走、帕乔、安高娄、仁子拉么、旦子昂、加吾录等13个村民小组(自然村),共329户,1 920人,其中党员有52人。该村的民族人口分布大致如下:藏族1 670人,占总人口的87%;汉族192人,占总人口的10%;回族58人,占总人口的3%。由此可见,南木娄村是一个藏、汉、回族多元文化共存、生活习俗相融的多民族聚居互嵌社区。2016年12月国家民委将合作市命名为“第四批全国民族团结进步创建活动示范单位”,2017年9月合作市被国家民委评为“全国民族团结进步示范市”,2019年9月合作市委被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”。而南木娄村在1998年7月被州委、州政府命名为“州级文明村”,2019年被评为合作市“民族团结进步示范村”。2020年合作市将10个企事业单位及村落共同打造为“全市民族团结进步示范点”,在该次遴选的示范点中,南木娄村是唯一入选的行政村,可见,南木娄村在民族团结工作中具有一定的代表性。

据相关文献记载,黑错地区的藏民族多半是从俄合、热贡、勒秀、博拉、卓尼、让吾等地来的一些牧户居牧,逐渐又迁向它方[5]。只不过此时,这里还是一个未被统一管理的区域。直到公元10世纪初叶,卡加“措周”(六部落)之一的黑错祖先勒嘉先率部来到这里定居,该部逐步繁衍成为六个措哇,后又逐渐繁衍成现在的二十一措哇。勒嘉先是吐蕃玉擦将军的后裔,作为吐蕃驻守边防的将领,玉擦又是藏族古代姓氏“噶”“东”“智”中“董”氏的后裔[6]。

据史记载,先秦时期,合作地方属于氐羌之地,到了魏晋南北朝时吐谷浑人在此建立政权,开辟了历史上著名的“丝绸南路”,合作地处其要道之上,同时,又位于“藏彝走廊”之中,费孝通先生认为“这个走廊是汉藏、藏彝接触的边界……在历史上被称为羌、氐、戎等名称的民族活动地区,并且出现过大小不等、久暂不同的地方政权。”[7]因而,这里可将四川、中原进入西域、西藏和印度的道路连接起来,既是“丝绸南路”上的著名集散地,又是“藏彝走廊”的南北通道。换言之,合作自古以来就是安多地区与中原、西蜀连接的重要枢纽和经济中心[8]24,32。据此推断,南木娄村的藏族由两部分组成:一是从今西藏等地迁徙而来的吐蕃后裔;二是受到吐蕃影响而逐渐转化为藏族的古代羌人、党项人和鲜卑人等。

汉、宋、明各朝,汉人曾在甘南地区活动,但因种种原因当时的汉族迁离了。明末清初,因政府数次西征并实行屯田戍边的政策,有不少汉族进入甘南。至清朝中叶,回族起义遍及西北各地,汉族逃往相对稳定的地方避难,便逐渐定居于黑错(今合作境内)、卡加、美武等交通要津。1928年“河州事变”爆发后,河州西乡的汉族难民扶老携幼涌入今合作地区,此时合作地区的汉族人口陡然增加[9]131-132。一直到解放前夕,附近的汉族群众部分因战乱等原因逃避至此。另据田野调查显示,村里的大部分汉族是解放前迫于生计从临夏一带逃难而来的。位于上知合么村的L爷爷回忆道:“我1944年出生于临夏州韩集县漫路乡周家岭村(现为临夏县漫路乡周家岭村),1947年我3岁时,父亲带着母亲和我一路逃难来到知合么村,我们附近村子的这些汉族基本也都是逃难过来的,到现在为止我们在知合么村生活70多年了,据我父亲说当时马步芳是西北五省的长官,所以小时候老家的情形是‘三年一小反,十年一大反’,这使得我们在临夏的生活极其困难,这种困难不只是经济条件的困难,更在于生活的动荡和不安。然后老人带着我们一路往甘南方向乞讨,直至走到知合么村,当时的村民接受了我们,对我们很友好,给我们分了地,也给了个尕房子,我们自此就在知合么村安家落户。”(3)访谈时间:2020年8月13日下午;访谈地点:下知合么村LDX家;访谈对象:LDX,男,汉族,76岁,下知合么村人,村民。

而关于当地回族的来源,查阅文献后发现,元代时,回族就已进入洮州(今临潭县区域),1253年忽必烈远征大理,路过洮州,驻扎数月,军队中的大部分留了下来,他们就成为了甘南最早的回族居民[8]42-43。经过历史的发展,明时,黑错虽有回族活动,但是人数极少,无人定居在此。至清朝末年,西北爆发了大规模的回族起义,起义失败后,不少参与起义的回族为躲避战祸,相继流入黑错、美武等地落户,20世纪20年代末,河州事变,又有不少河州、洮州的回族群众来到黑错、美武躲避战乱,自此合作地区成为了回族的重要聚居地,他们的主要生计模式为商业和农业[9]132-133。就南木娄村里的回族而言,大部分是20世纪60年代末因为政策原因,一部分从临夏地区迁徙而来,另一部分由今那吾镇附近的八一街居民区迁徙而来,大多数回族其实于20世纪80年代末已先后迁离,但因为种种原因还有一小部分回族群众留了下来。“我们基本上是1960年代从各个地方安置过来的,80年代包产到户以后很多人都搬到临夏或者回到合作的加阔街了(4)今那吾镇政府所在地。,说实话我们那时候回去也什么都没有了,这里好歹还有地和房子,而且我们在村里安了家,再就没有搬。”(5)访谈时间:2020年8月21日下午;访谈地点:高走村MSLH家;访谈对象:MSLH,男,回族,70岁,高走村人,村民。

藏、汉、回是该村的三个民族,他们在生活方式、文化信仰、风俗习惯等方面具有一定的差异性。随着社会的不断发展、传统生计方式的变迁以及民族贸易的兴起,该村诸民族在日常生产生活中,交往愈加频繁,在交流互助中建立了和谐融洽的关系。

二、生活实践与文化再造:田野点人们生活世界的呈现

(一)邻里与共:地理空间层面的相邻而居

一个多民族村落的邻里关系在一定程度上决定了村落内部民族关系的走向,而人们的居住模式则体现了民族关系及其发展程度。作为最能直观反映民族关系状况的外在元素,居住格局从某种意义上决定了村落空间的分布结构。就村落社会本身的结构层面而言,多民族村落的居住格局支撑着村落社会关系的构成,而这一社会关系又为民族间交往交流交融的发展演进创造了契机。仁子拉玛村是一个居住着藏族、汉族、回族三个民族的自然村,其住宅大都建在省道306线西侧,早期这里是藏族村落,村中藏族依其家族缘故有着相对聚集的区域,至于后来的汉族和回族,基本上都是“见缝插针”地分布在村庄的各个角落,这使得村内出现了三族交错杂居的局面,这样一种居住格局一定程度上决定了多民族之间的交往与融合程度。如上、下知合么村,虽然村中现只居住着汉藏两个民族(6)据田野调查得知,20世纪80年代以前上知哈么村、下知合么村中仍有藏、汉、回三个民族,村中的回族在当时大范围迁移时,已经全部搬走。,但是他们的居住格局仍然同仁子拉玛村类似,都是交错杂居,其余十个村落的布局也是如此。可以说,在居住分布上,南木娄村是多民族互嵌的,这种模式缩短了族际交往的地理空间距离。

“居住格局不仅是民族关系在空间上的一种表现形式,还是各民族开展交往和各种互助合作的重要条件,各民族交错分布的程度越高,交往、合作的可能性也就越大。”[10]历史上,回、汉民众远离故土,来到此地生存居住,带来了先进的农业技术,教会当地藏族群众种植小麦、豆类等农作物,使他们从以往粗放的耕作模式中逐渐走了出来。交错杂居的居住格局也让不同民族间的通婚成为可能,下南村的WQQ和DZJ是一对汉藏通婚的夫妇,丈夫WQQ是汉族,妻子DZJ是藏族,两人因从小在同一个村子长大,到了婚配年纪,便自由恋爱了。“双方父母没有反对,尤其我父母觉得从小看他长大的,对他家知根知底,我还能因此嫁在家跟前,父母也非常高兴。”(7)访谈时间:2020年8月12日上午;访谈地点:下南木娄村WQQ、DZJ家;访谈对象:DZJ,女,藏族,42岁,下南木娄村人,村民。

所以说,南木娄村这种以藏族为主体,多民族互相嵌入式的居住格局,让民族交往交流交融因为互嵌式社区环境的形成而得以强化,这使得空间层面的互嵌式社区推动了物质层面的互动合作,同时也促进了精神层面的文化认同。而互嵌式社区内部各族群众在彼此交往的过程中不仅实现了村落价值的共建和共享,更实现了嵌入式的情感依赖。在这种充满温情与相互支持的社区环境中,人们打造了经济互嵌和文化互嵌的社区实践。从某种意义上来说,南木娄村这种民族互嵌式社区环境的构筑带动了民族互嵌式社会结构的建构,使得社区作为共同体所蕴含的亲密性、互助性和归属性在与日俱增,并为最终铸牢中华民族共同体意识构筑了坚实的实践阵地。

(二)守望相助:心理空间层面的相融相依

“平等、团结、互助与和谐”是社会主义的新型民族观,所以说多民族间的互助合作、人情交换等是社会主义制度所决定的社会主义民族关系的一个基本特征。一般来说,礼节仪式是最能体现村庄日常生活的环节,因为此环节所蕴含的情感伦理不仅属于村民的日常观念活动,而且属于村民的日常交往活动。

据田野调研得知,在日常生活中,逢年过节的礼物交换、婚丧嫁娶时的互帮互助等是最为普遍和极具生命力的村民交往模式。如阿木去乎昂自然村的藏族村民CSJ说:“上半年村里WJ(汉族村民)的父亲去世了,我们都跑到他们家帮忙,大家都在一个村子待着,不管什么民族,人情都是一样的,今天你帮了别人,明天别人就会帮你,这都是互相的。”(8)访谈时间:2019年12月25日下午;访谈地点:阿木去乎昂村CSJ家;访谈对象:CSJ,男,藏族,53岁,阿木去乎昂村人,村民。对于2008年夏季的洪灾,村民们仍记忆犹新:“那时候我家院子里全部进了雨水,房子也不像现在是这样的二层,那时候就是一层的平房,当时丈夫去外地打工,家里就剩下我和婆婆还有两个娃娃,邻居MES(回族)在大雨中跑过来,把我的两个娃娃和婆婆接到了他自己家里。”(9)访谈时间:2019年12月13日上午;访谈地点:GCX家;访谈对象:GCX,女,汉族,36岁,仁子村人,村民。南木娄村村规民约中对村民之间的关系也有相关规定:1.村民之间要互尊、互爱、互助,和睦相处,建立良好的邻里关系;2.自然村之间,若有牲畜进入庄稼地,每头牛无论大小,处罚青稞2公斤;每只羊,无论大小,处罚青稞0.5公斤。以上这种在日常生活中建构的互助友爱的和睦氛围,不仅与村规民约的严格制定及遵守有关,更是来源于人们的“自发性”,这种“自发性”又源自于新时代我国“民族政策”的优越性。

贺雪峰认为,当前我国的绝大多数农村,人们有着稳定的居所和收入来源,有着有力的人际互助联合,有着历史感和对未来的明确预期以及“我们”的社群意识[11]。在南木娄村的日常生活实践中,互助行为本身在村落共同体社会关系的维护和再生产中发挥了非常重要的作用,作为原始“人情”的表现形式,互助的目的就是为了追求和建构认同。依赖互助而产生的人情循环,进一步促进村民的内生团结,而村民之间的情感维系也在村落共同体的互动中得到了进一步增强。

(三)手足相亲:经济发展层面的资源共享

历史上此地经历了族际间的相互排斥与相互融合的过程,汉族擅农,藏族擅牧,此种民族专业化的分工促进了当地劳动生产力的提高,劳动生产力的提高又需通过物品的交换实现彼此利益的最大化,而回族擅商,便天然地承担了这一中介之职,这种经济结构中共生互补的民族分工,便是藏、汉、回三族在甘南最为传统的生计模式。在延续传统生计方式的基础上,还将当地经济的进一步发展提到紧要层面。

习近平总书记在2014年全国两会上曾指出:“增强团结的核心问题,就是要积极创造条件,千方百计加快少数民族和民族地区的经济社会发展,促进各民族共同繁荣发展。”[12]在此基础上,2021年的中央民族工作会议进一步指出:“民族地区要立足资源禀赋、发展条件、比较优势等实际,找准把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、实现高质量发展、促进共同富裕的切入点和发力点。”[1]经济学家李曦辉认为:“我们是经济居先、文化一体的民族国家模式,也就是说,我国不同族体之间先有经济往来,逐渐形成文化认同,最后才是建立统一的民族国家。”[13]所以说,经济的发展实为民族关系平等、团结、互助与和谐的物质基础。

21世纪初以来,南木娄村在合作市的统一带领下,在当周街道办事处的管理下,紧抓生态文明小康村建设、全域旅游无垃圾建设、脱贫攻坚、乡村振兴等有利机遇使人民生活发生了翻天覆地的变化,特别是自2015年全州范围内的全域旅游无垃圾示范区创建工作开展以来,南木娄村民的生活环境得到了很大的改善。依照《甘肃省甘南藏族自治州城乡环境卫生综合整治条例》《南木娄村村规民约》等相关规定,充分发挥群众的主观能动性,对13个自然村重新划分责任区域,禁止村民随意倾倒生活垃圾和污水,组织街道工作人员和村民一起将村内的积存垃圾、死角垃圾、三堆五乱进行彻底清运整治,并于每周二、五统一进行村内清扫,现在这种按时清扫村内环境卫生的行为已成为村民的习惯。当地干部说:“优质的环境具有‘洼地效应’,能使资金、技术、人才、自然资源等生产力要素不断汇集,形成新的经济增长点。”(10)材料源自2015年甘南州委书记俞成辉在全州城乡环境卫生综合整治动员部署大会上的讲话。南木娄村正是在此大环境下,实现了经济发展和生态保护的双轨并接,使绿水青山和金山银山实现有机统一,其中受益最大的是当地旅游业。如当周沟旅游景区后山的彩隆沟属于仁子村的地皮,每逢旅游旺季(每年7月至8月)游客很多,游客的大量输入为村民们带来了非常可观的收益,村内的藏汉回族均在景区划分的区域内开办农家乐,据统计此处共有村内旅游点(农家乐)19处。为了招揽更多的客人,藏汉两族开办的旅游景点中,所请厨师都是村里厨艺较好的回族,服务人员则是村里放暑假的各族学生。而且,据了解,2018年南木娄村党支部引导村民充分利用村集体土地,通过个人筹资、银行贷款、政府补贴配套等方式建设民俗项目。依托“当周神山藏文化国际生态旅游体验区”“一会一节”项目等有利资源,引导村民发展以藏家乐、旅游点为主的旅游产业,为刺激带动经商务工房屋租赁等更多的产业发展,带动更多的群众增收致富奠定了坚实的基础。

各民族之间的相互关系取决于一个民族的生产力、分工和内部交往的发展程度[14]。可见,多民族村落的发展,不仅仅是靠村民的自身能动性发挥作用,就现阶段而言,国家政策的大力扶持是更为关键的要素。所以,村落中的个体及群体也在“国家在场”的话语体系下,以政府导向为主,通过各种方式求取自身利益的最大化,并不断地增强着对国家的认同感——体现在民族关系中,就是各民族之间产生的一种团结互助、和睦相处的共生关系。

(四)日常生活实践的拓展:相依共融的价值追求

1.身份认同与价值归属

埃克瓦尔曾说过:“每当叛乱爆发或强盗横行时,涉藏地区一直都是邻近地区汉族人的避难所……筷子是典型的汉族人餐具,因为与汉族的频繁接触,筷子的使用便在藏族人中迅速传开来。”[15]村内的汉族和回族因为种种原因留在了现居地,当地政府和群众给他们分了地,给了房,让他们的生活自此有了保障。调研时L爷爷说:“我父亲是个木匠,有些手艺呢,刚到这里时,我家没地没房,是村里的藏族群众接纳了我们,给我们分了地也给了房,当时藏族群众没人会做木工活,我父亲为了表达对村民们的感激之情,经常免费给村民们做些木工活,比如说打个柜子、凳子啥的,这里的村民、这里的土地对我们家是有恩情的,我们也就很快融入了村子里,和村民们相处得特别好,谁家有事都会互相帮助,这都是家常便饭。”(11)访谈时间:2020年8月13日下午;访谈地点:下知合么村LDX家;访谈对象:LDX,男,汉族,76岁,下知合么村人,村民。一些藏族妇女在调研时称:“我们现在过年时家里也会炸些馓子、果果(黑糖和白面混合的油炸面制品)什么的,这都是当时村里的回族教给我们的。”(12)访谈时间:2020年8月14日下午;访谈地点:高走村TRL家;访谈对象:TRL,女,藏族,57岁,高走村人,村民。村里的回族群众三餐主食基本和当地藏族群众一样,除了米、面以外,也吃青稞、糌粑、酥油和曲拉。这些使得藏族村民能收到很多源于村里回、汉两族群众赠予的蔬菜,而藏族群众也经常将自制的酥油和曲拉馈赠给回汉两族,以上这种礼物的频繁互赠维系了彼此间的情感关系。

可见,藏汉回三族群众在生活方式上深受对方的影响,每次的文化转型都会经历多次的文化断裂和再造。饮食生活方式等的变迁为人们心中稳定的“传统”找到了一种关联,这一关联将各自的价值观统一在了“修身利他”和“众生平等”,此时,作为主体的“我”与作为客体的“他”已升华为“我们”的理念,使得各族人民在生活中都在为实现民族团结而不断“修行”,这种“修行”的终极目的与当今时代所提倡的“我为人人”不谋而合,而“我为人人”的实践也将必然促成“人人为我”的实现。所以,此时每个人的利他行为其实也是在为自身创造美好的生活。正所谓“只有在共同体中,个人才能获得全面发展其才能的手段,也就是说,只有在共同体中才可能有个人的自由”[16]。

2.民族团结教育与价值取向

近年来,在各级各类学校当中,政府开展了很多卓有成效的国家认同教育,锻造了青少年们团结向上、凝聚一心的民族认同感。对于个体而言,若要认同其自小生长的国度,增强他(她)的民族自豪感,就要让其自幼认同国家的构成要素,即身边的人、事、物,最终达到一个更高维度的认同,即对国家的认同。如南木娄小学现在改名为“合作市第五小学”,属合作市教育局管辖,学校占地总面积54亩,建筑面积13 000平方米。该校现有10个教学班,学生398人,其中女生164人,该小学目前已实现了附近村庄适龄儿童入学全覆盖。笔者调研了解到学校在每周一早晨的升国旗仪式后都会举行国旗下讲话,其主题包括“遵守文明礼仪”“互助友爱”等,每逢国庆、七一、学雷锋等特殊而重要的日子,就会将该主题融入讲话;他们还将每学期一次的诗歌(散文)朗诵比赛与“七一”“民族团结”“热爱祖国”等主题相结合,让学生积极广泛参与,培养了他们的口头表达能力和语言组织能力。据了解,2020年疫情期间,该校老师自发组织捐款,为特困生送去学习用品,并根据学生的具体情况完善了学习规划,让各族学生从实际生活中感受到温暖,进一步强化了学生的“国家意识”和“共同体意识”。

不难看出,学校进行的民族团结教育,正是这样一种在身边出现的人、事、物等微观实在的基础上进行的认同教育。这种教育方式不仅加大了情感认同教育在民族团结教育中的重要作用,为更高级别的国家认同教育奠定了坚实的基础,而且使各族学生从中华民族的认知实现了向中华民族认同的情感转化。正如校歌歌词所示:“高原羚城南,碧绿的草原上,有一座文明的摇篮,民族团结的愿望,在这里实践。”(13)歌词来源于合作市第五小学校歌。

3.语言互通与价值相通

国家通用语言是国家建构的基础、公民建构的要素、认同建构的关键。国家通用语言文字对于形成祖国认同具有助推器的作用[17]。所以说,党和政府对国家通用语言文字的全面推广普及,就是为了推动我国各民族能够平等享有公民权利,共享改革发展成果,均等获得政治参与的机会[18]。南木娄村回、汉两族的通用语言是汉语,而由于长期生活在以藏族为大多数的村庄之中,藏语也是十分流利,村里的藏族群众中,65岁以下的村民都能说一口流利的“合作汉语”,很多年轻人都能够熟练运用普通话接待外来游客,几乎家家户户上学的小孩也都能说一口流利的普通话,甚至很多藏族小孩能够在藏语和汉语间无缝切换。田野调查中了解到,在南木娄村商品交易和求学(职)是村民们应用普通话最广泛的领域。

“我们常年在当周沟口卖刚挤出来的新鲜牛奶和做好的酸奶,特别是夏季,刚从当周沟口下来碰到想尝尝鲜奶味道的外地游客,因为我能听会说普通话,就能抓住机会把这笔生意做成。”(14)访谈时间:2020年7月27日下午;访谈地点:当周沟口SMZ牛奶销售处;访谈对象:SMZ,男,藏族,44岁,上知合么村人,村民。“我儿子今年考上了‘三支一扶’,最后被分配在市里的小学当语文老师,他本科学的汉语言文学专业,夏天刚毕业就考上了,我都不敢相信我家都出干部了。”(15)访谈时间:2021年9月20日下午;访谈地点:下知合么村ZGCR家;访谈对象:ZGCR,男,藏族,42岁,下知合么村人,村民。“我们以前最多就是在合作藏小、那吾藏小、合作藏中上学,学习好的学生考大学时几乎报的都是民族类院校的少语专业,相信推广和普及普通话以后一定会有更多的孩子能有机会考进其他院校,有机会选择更多其他的专业。”(16)访谈时间:2019年7月26日上午;访谈地点:咱洒村DZC娘家;访谈对象:DZC,女,藏族,29岁,咱洒村人,小学教师。国家通用语言文字的灵活运用让村民得到了更多实惠,尤其是在生态文明小康村建设、脱贫攻坚与乡村振兴战略等实施过程中拥有了更多的获得感和幸福感。这种共同体验说明,语言的相通打破了沟通的障碍,使人们更易在思想、文化、情感等方面达成共识,这一共识内涵着对情感归属与认知凝聚力的提升。所以,当语言的相通成为增进各民族间文化交流、理解和欣赏的重要媒介时,多民族的社会才能保持稳定和团结,而由此催生出的深层次的结构力不仅可以让个体在群体的发展变化中保持趋同性,更可以强化中华民族共同体意识。

三、中华民族共同体构建的生活实践

中华民族身份的认同,不仅是国家力量的依法赋予,更需要自我的自觉认同的培育。这种培育即是中华文化的家庭浸润、社会教育和“生活实践”[19]。就中国社会而言,村落作为组成社会的基本单位,不再是封闭和原始的,而是与整个中国社会的发展联系在一起的,甚至可以说,中华人民共和国成立70多年来,全国经济的飞速发展正是源于宏观层面的政策推动和全体民众的积极参与,尤其是农民群体自始至终所发挥的“稳定器”和“蓄水池”的功能。

在多民族聚居地区,因自身文化所具有的独特性,彼此之间存在一定的差异,但田野调研发现,这种差异的出现并未影响人们的正常交往,反倒促成了个体之间的互相包容。众所周知,“中华民族共同体”的提出是党对中华民族关系发展历程的时代总结和思想升华,所以固有的文化差异与“中华民族共同体”的构建是兼容并蓄的,而这种兼容并蓄则体现于村民的日常实践当中。从逻辑理路上看,“中华民族共同体”的构建在日常生活实践中,包含以下两个方面:一是完全符合“共同体”低度变动的结构,即在稳定的“血缘、地缘、业缘”等所形成的社会关系结构中,完成个体之间最初的社会化,维系乡土秩序;二是村民因日常生活中的团结形成的“生活共同体”推动了“中华民族共同体”构建的最终实现。

从中华民族共同体构建的深层含义看,通过对南木娄村“地方知识”与“日常实践”的详细探讨得出两个结论。一是发现生活实践往往构成了日常生活中最为重要的事实,对生活实践的分析也就可能是探寻和挖掘社会事实时最为重要的方法。尤其是从“中华民族共同体构建”的大局来看,南木娄村正是以村内的日常生活实践作为“铸牢中华民族共同体意识”的时代议题——一个民族地区的积极回应。这一回应,不仅使透过厚重而细腻的真实存在来反映和检验中央提出的“中华民族共同体”构建的内在逻辑和时代价值成为可能,还使借此深入认识中华民族由“多元”走向“一体”的过程得以实现。从现实角度来说,各族群众长期交往的事实与经济文化间的交流交融,使当地的农牧经济得到长足的发展,这与在中华民族多元一体格局的基础上,对各民族间的多样性和差异性给予尊重,进而促进各民族的发展繁荣相吻合。二是通过农牧民的“生活实践”,我们不仅找出了隐藏其后的各民族交往交流交融的特点及其规律性,还认为国家宏观制度和结构的解读需要切入“微观”的日常生活视角。各族群众在这一视角中体现出的互帮互助、团结友爱的精神内核不仅符合“中华民族共同体”构建中“团结统一”的最高表现,而且为“中华民族共同体”的深层构建提供了宝贵的实践经验。也就是说,将个体的日常体验与宏大的社会结构相联系,在地方知识的范式更替中,日常生活实践成为了撬动知识生产的关键——人们在日常生活中的交往和互动推动了知识的再生产。总之,中华民族共同体的构建需要有普通群众广泛而又积极的参与,只有这样,才能将“中华民族共同体”构建的深层意蕴真正落地生根。这也进一步说明,对行为主体乃至各主体之间的关系互动予以学术观照在研究“中华民族共同体”构建中的重要性。