电信网络诈骗犯罪的发展趋势及治理对策研究

赵 娇

一、近年来电信网络诈骗打击治理取得的成效

2020年以来,公安部门严格落实党中央决策部署,克服疫情的阻碍,齐抓共管,密切协作,全力推动打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作。全年共破获电信网络诈骗案件32.2万起,抓获犯罪嫌疑人36.1万名,止付冻结涉案资金2720余亿元,劝阻870万名群众免于被骗,挽回经济损失累计1870余亿元,有力维护了人民群众财产安全和合法权益。公安部会同中国电信、中国联通、中国移动等运营商依托线索快打机制,捣毁境内诈骗窝点1.1万个,抓获嫌疑人6.9万名。另外,随着“长城”“云剑”“断卡”等行动的展开,截至目前,全国共打掉“两卡”违法犯罪团伙1.2万个,抓获犯罪嫌疑人21.3万名,缴获手机卡328.6万张、银行卡19.1万张,查处行业“内鬼”422名,惩处营业网点、机构1.2万个。据公安部新媒体平台发布,2021年截止到11月,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件37万多起,抓获违法犯罪嫌疑人54.9万多人,并且2021年6月至11月期间出现发案数连续6个月同比下降的趋势。2021年持续深入推进“断卡”行动,截止到11月已累计打掉涉“两卡”违法团伙3.9万个、查处违法犯罪嫌疑人5000多名,坚持打防结合,提高了群众的防骗意识和防骗能力,治理成效显著。

随着对电信网络诈骗犯罪治理力度的加大,国家取得的治理成效是显著的,人民群众的满意度也逐渐上升,具体表现在以下几点:

(一)遭遇网络诈骗的网民数量有所下降

当今时代,信息通信技术和电子设备的发展极大地改变了人类的生活和交流方式,从国家层面到个人层面无不被互联网和信息技术所笼罩着,人们的一言一行,一举一动都需要网络来传达。截至到2020年12月份,中国拥有互联网网民数量达到9.89亿人,互联网普及率高达70.4%,较2016年12月份的相比,总体增长了17.2%,数量可观(如图1所示)。

图1 网民规模和互联网普及率

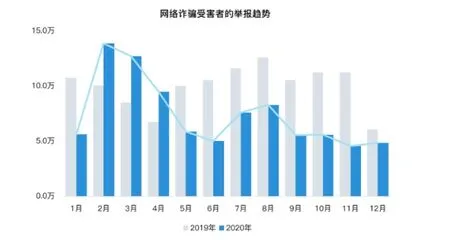

随着网民数量的暴增以及互联网普及率的增长,也给犯罪分子有可趁之机,借助网络而出现的网络诈骗犯罪便是其中的一种表现形式。因此,为有效治理网络犯罪,净化网络环境,国家相继展开“净网”专项行动,且成效显著。截至2020年12月份,我国网民遭受到各类网络诈骗的网民较2020年3月份相比有所下降,达4.6%。据腾讯110平台统计,2020年网络诈骗举报数量呈下降趋势,与2019年相比,下降达25.7%。[1](如图2所示)

图2 网络诈骗受害者举报量

(二)诈骗呼叫处置数量明显增长

随着多家对电信网络诈骗犯罪治理工作的不断深入,信息通信行业各个相关部门相继加快推进各类防诈骗处置技术的能力提升和技术突破,将大数据、人工智能等技术运用到防范电信网络诈骗犯罪的工作当中。据统计,就目前的防范技术的防范情况来看,全国诈骗呼叫及日均短信处理次数达到360余万,与2018年相比,同比增长56%,防范能力和治理效果都显著提高。[2]

(三)关停涉诈互联网账号数量上升

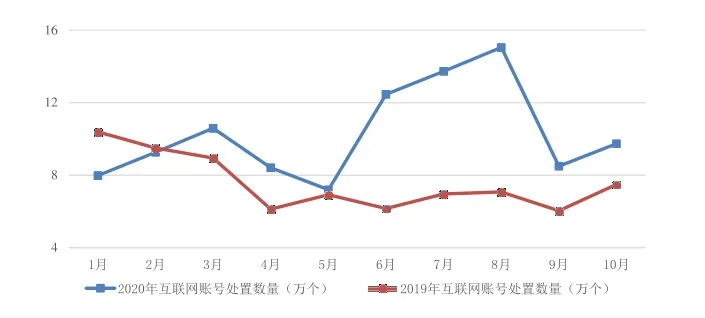

众所周知,2020年是极为特殊的一年,受疫情的影响,据统计,2020年腾讯、阿里巴巴、字节跳动等重点互联网企业关停涉诈互联网账号103万个,环比增长36%。(如图3所示)

图3 互联网账号处置情况

(四)诈骗损失上升幅度得到有效控制

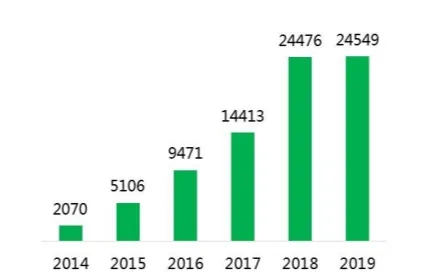

电信网络诈骗在我国船舶和蔓延以来,其造成的损失可谓是与日俱增,诈骗形式越来越猖狂,犯罪分子也越来越肆无忌惮,民众所遭受的财产损失也越来越高。(如图4所示)但是,可以从图中看出,随着国家对电信网络诈骗犯罪打击力度的加大和治理能力的提升,电信网络诈骗所造成的损失也逐渐得到有效控制,增幅逐渐放缓。

图4 2014-2019年电信网络诈骗人均损失(元)

(五)立案数下降的同时起诉和审结数有所上升

据近五年来《最高人民检察院工作报告》以及《最高人民法院工作报告》统计显示:2016年全国人民检察院共批准逮捕电信网络诈骗犯罪嫌疑人19345人,全国人民法院共审结电信网络诈骗相关案件1726件;2017年全国人民检察院共起诉电信网络诈骗犯罪3.2万人,全国人民法院共审结徐玉玉被诈骗等案件1.1万件;2018年共起诉电信网络诈骗犯罪43929人,同比上升29.3%,共审结相关案件8907件;2019年加大惩治电信网络诈骗等犯罪力度,共起诉71765人,同比上升33.3%;2020年共起诉网络犯罪14.2万人,在刑事案件总量下降背景下,同比上升47.9%,全国人民法院共审结电信网络诈骗、网络传销、网络赌博、网络黑客、网络谣言、网络暴力等犯罪案件3.3万件。由此发现,近年来随着国家打击治理电信网络诈骗犯罪力度的加大,在立案总数下降的同时,全国检察院对此类犯罪的起诉数和全国法院的案件审结数是有所上升的,打击力度和取得的成效显著提高。

据公安部最新数据统计,2021年1至5月,全国共破获电信网络诈骗案件11.4万起,打掉犯罪团伙1.4万余个,抓获犯罪嫌疑人15.4万名,同比分别上升60.4%、80.6%和146.5%。成功劝阻771万名群众免于受骗,为群众挽回经济损失991亿元。2021年5月,全国共立电信网络诈骗案件8.46万起,与4月相比下降14.3%,案件持续高发的势头得到了一定遏制。[3]

二、新时代电信网络诈骗犯罪的新特点

(一)作案主体特点

1.作案主体的智能化程度高。为了提高诈骗的成功率,诈骗分子可谓是绞尽脑汁,全面综合利用大数据、心理学等技术和知识,针对不同的受骗群体而编制不同的诈骗剧本和话术,进行个性化定制。同时,诈骗组织也会聘请相关方面的专家,对组织成员进行专业的培训,不断提升组织成员的技能,对不同的受骗人都有一套智能化的应对策略。

2.作案主体职业化趋势明显。职业化作为一个专业术语源自于社会经济管理领域,职业化的出现是由于社会分工的不断细化,逐渐在一个特定的行业领域内形成一套标准化、规范化、制度化的职业行为规范。电信网络诈骗犯罪案件当中的犯罪分子往往将某一特定犯罪类型当作一种生存的技能,成为自己固定谋生的手段。

3.作案主体组织化程度高。呈现出的另一个显著特点就是犯罪团伙的组织化程度不断提高,犯罪产业化趋势明显,上下游犯罪分工明确。从近年来破获的电信网络诈骗犯罪案件来看,此类犯罪涉及范围之广令人震惊,犯罪网络内部层级结构清晰,人员分工明确,呈现出明显的产业链式的犯罪特点。

(二)作案手段特点

作案手段即犯罪分子为达到某种犯罪目的,在实施犯罪时所采取的具体的方式、方法。从博弈论的观点出发,犯罪与侦查是博弈的双方,犯罪分子在与侦查主体的博弈过程中往往希望通过各种途径来提升自身作案水平,隐蔽自身犯罪行为,从而达到逃避侦查打击的目的。因此,犯罪分子在实施犯罪活动时竭尽全力、千方百计的通过各种方式来隐藏自己的犯罪行为,防止留下犯罪的蛛丝马迹。

当前的时代背景为犯罪分子升级作案手段、隐蔽犯罪行为提供了有利条件。在电信网络诈骗犯罪当中主要表现形式有:紧抓社会热点的疫情诈骗、兼职刷单诈骗、付费色情诈骗、“杀猪盘”诈骗、仿冒老师诈骗、网络交友诈骗、注销校园贷诈骗、仿冒领导诈骗、红包派送诈骗、返利诈骗等等,真可谓是花样百出、千奇百怪。犯罪分子的作案手段紧跟社会潮流、紧随民众需求,让人防不胜防。

(三)作案方式特点

犯罪方式指的是个体或群体在一定社会环境条件下,在某种犯罪心理支配和影响下,外化为犯罪行为的过程、形式或模式的统称。[4]随着社会开放程度的不断加深,社会人口流动性进一步加强,借助现代化的交通工具,人、财、物的流动性极大提高。电信网络诈骗犯罪当中的犯罪分子往往为了逃避打击,抓住公安机关在案件管辖权、刑事执法权、国际合作等问题上的漏洞,往往采取跨区域、跳跃式作案,作案方式呈现出明显的动态化、系列性和组织性的特征。

(四)作案时空特点

所谓“时空”,也即时间与空间的简略集合名词。在传统的接触性犯罪案件当中时与空往往是同步的,而在电信网络诈骗犯罪案件当中打破了传统犯罪的时空界限,将时间与空间隔离开来,诈骗分子通过互联网高科技技术进行远程犯罪,他们将诈骗窝点设在东南亚等国家,通过广泛撒网的方式来对受害者进行诈骗。

(五)滋生一系列上下游关联犯罪

社会存在决定社会意识,犯罪与侦查作为社会现象的一对矛盾而存在,其必然依附于一定的时代背景和社会环境,带有明显的时代印记。电信网络诈骗作为当前时代背景下的产物,其要想进行运转就必须依靠其他的违法犯罪行为,这就滋生出一系列上下游关联犯罪。例如,受利益驱动,一些人非法获取、贩卖、提供个人信息,成为以收集、清洗整合、出售、非法利用为内容的网络黑色产业链的源头,危害极大;再如,为使诈骗行为得逞,手机卡、信用卡等成为其犯罪工具,这就引发了非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为;同时,微信、抖音等新型社交软件以及“猫池”、GOIP等硬件设备被用于犯罪活动。

三、电信网络诈骗犯罪的发展趋势

(一)立案数在刑事案件立案总数当中比例上升

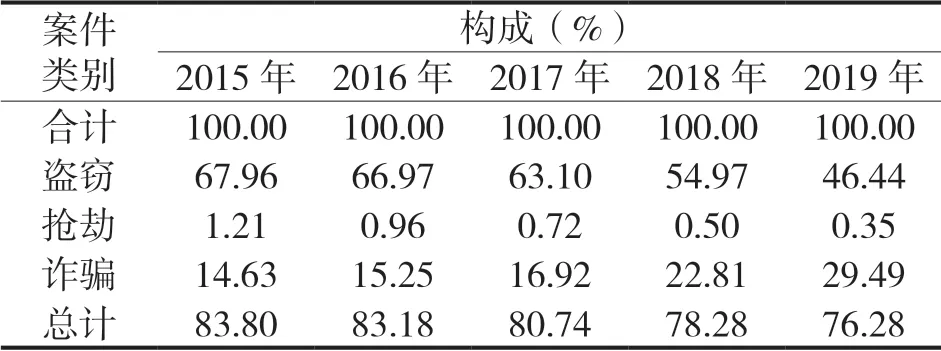

自2016年3月22日打击“盗抢骗”专项行动实施以来,公安机关加大了对此类案件的打击力度,并且取得了卓有的成效(如表1所示),通过数据可以看出,盗窃、抢劫、诈骗在刑事案件当中的总比例是逐年下降的,由2015年的83.8%下降到2019年的76.28%,下降幅度明显。但是,在盗窃、抢劫等传统侵财犯罪下降的同时,诈骗犯罪的立案数量是呈逐年上涨的态势的,这从侧面反映出的问题就是:电信网络诈骗在刑事案件总数当中所占的比例越来越高,且上升势头明显。

表1:各类案件占刑事案件总数的比例(数据来源:中国法律年鉴)

(二)诈骗金额越来越大,人均损失越来越高

《2019年网络诈骗趋势研究报告》显示,猎网平台全年共收到15505例诈骗举报,举报者被骗总金额高达3.8亿元人民币,人均损失达2.5万元人民币,与2018年相比有所增长。且数据显示,从2014年到2019年,电信网络诈骗人均损失呈逐年增长的态势,2019年创下六年新高。

(三)金融诈骗占比越来越大,且“啃老”趋势明显

据电信网络诈骗趋势研究报告统计显示,在网络诈骗类型前十名当中,金融股诈骗的举报量最高,其次依此为兼职诈骗、网购诈骗、身份冒充诈骗、网络赌博诈骗、游戏诈骗、交友诈骗、虚拟物品交易诈骗、中奖诈骗、虚假办证诈骗。在金融诈骗犯罪案件当中,虽然受骗群体主要年龄段为80、90后,但是,就人均损失来看,58岁以上人群虽然举报量很低,但是人均受骗金额却最高,达8.4万元,该年龄段的多为退休人员、或者有一定的积蓄,经济基础较好,且对理财比较感兴趣。

(四)社交平台成诈骗“大舞台”

随着移动通信技术的快速发展,移动互联成为人民获取信息、互相交流的主要平台,诈骗分子也充分利用这一技术,依托各种社交平台,广交“好友”,从而对其进行诈骗。据统计,QQ、微信成为受害者接触诈骗者或诈骗信息的两大主要途径,占比超总量的20%,其次依此为电话、短信、钓鱼网站、游戏、QQ群、二手平台、微信群、好友推荐。可以看出,社交平台逐渐取代电话和短信而成为犯罪分子实施诈骗行为的主要工具和路径,成为他们“各显身手”的“大舞台”。另外,随着官方打击防治力度的加大以及手黑人防范意识的提高,诈骗分子也将会扩大“战场”,交友平台转换场景,由传统的微信、QQ等加好友方式转向短视频聊天、游戏组队等,通过抖音、快手、王者荣耀等热门平台实施诈骗。

(五)“爱情+金钱”诱惑难抵,人均损失越来越高

所谓“爱情+金钱”,即诈骗分子披着爱情的外衣,以谈恋爱交友为幌子骗取受害人的信任后,诱使受害人投资股票、网络赌博、借钱转账等方式从而获得诈骗钱款,俗称“杀猪盘”诈骗。此类诈骗是近年来最流行的诈骗方式之一,也是成功率最高、诈骗分子屡试不爽的方式之一。据统计,此类诈骗人均损失达13万元之高,并且有越演越烈之势,在爱情和金钱的双重催眠之下,受害人越陷越深,付出的代价也是越来越高。

(六)“区块链”为诈骗带来新“机遇”

“区块链”这个词并不陌生,从比特币、以太坊,到如今智能制造、供应链金融、数据共享……越来越多的领域和产业开始和区块链发生联系。那么区块链到底是什么呢?所谓“区块链”它是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成链式数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的账簿。其实,直接从本质上来看,区块链就是给人们提供一种能够与全球范围内任何个体,以任意规模,无需中间人就可以做生意的方式。[5]然而,在享受信息技术发展成果的同时,其带来的负面效应也越来越明显,催生了新的犯罪法益或者为犯罪行为的发生提供了新的“机遇”。从各类型金融诈骗所造成的人均损失来看,虚拟货币所造成的人仅损失最高,大约达到13.5万。[6]诈骗分子蹭上“区块链”、“数字货币”、“比特币”等热点,冠以投资的名义,以行业的热门概念为幌子,诱导受害人进行投资,进而实施诈骗行为,达到诈骗的目的。

四、新形势下治理电信网络诈骗犯罪的对策

(一)加强个人信息保护

公民个人信息的泄露是滋生电信网络诈骗犯罪的重要诱因和源头,反过来,电信网络诈骗犯罪要想长久发展就会出生更广泛的上游犯罪,也就是更为广泛的侵犯个人信息的犯罪。因此,个人信息的乱象依然成为扰乱社会秩序、诱发电信网络诈骗犯罪的罪魁祸首,严重危害了国家信息安全和公民的安全感。随着信息化社会建设的逐渐深入,侵犯公民个人信息所引发的下游犯罪所产生的危害必将日益扩大,因此,加强个人信息的保护,加大对侵犯公民个人信息的法律制裁,已经极为必要,而这也必将有利于极大地改观电信网络诈骗高发、多发的态势。

(二)强化重点人群及弱势群体管理,提升宣传效率

据近几年的《网络诈骗趋势研究报告》显示,不同类型的诈骗针对的受害群体不同,不同的年龄人群被骗的方式不同,具体表现如下:

从性别结构上来看:男性的高危诈骗类型为金融诈骗、游戏诈骗、赌博诈骗,其中网络赌博诈骗是男性群体人均损失最高的诈骗类型;女性的高危诈骗类型为金融诈骗、兼职诈骗和交友诈骗,其中交由诈骗是女性群体人均损失最高的诈骗类型。

从年龄结构上来看:以80后、90后为主的年轻人群受骗人数最多、举报量最高;以60后、50后为主的老年人群受骗的人均损失最高。

从诈骗类型上来看:金融诈骗的受害人群较广泛,老、中、青通吃,兼职诈骗举报量最多的是大学生人群,游戏诈骗受害人群以青少年居多,00后成为游戏诈骗的最大受害群体,交友诈骗主要受害人群为80后、90后。

因此,针对不同的人群采取有针对性的宣传策略就显得尤为必要。以基层所队、社区、校园为依托,深入群众,有针对性地广泛开展“防骗大讲堂”、“警营开放日”、“防骗进课堂”、“中老年人反欺诈宣传”等活动,帮助广大互联网用户了解不同类型诈骗犯罪地表现特点、发展态势、预防对策等,不能只停留在形式宣传,要让宣传真正的“入心入脑”,从根本上提升群众的警惕意识,形成“骗不了”的社会大氛围。

(三)持续提升技术方法能力

1.事前预测

按刑事案件的构成要件来分析,犯罪行为不是瞬间完成的,而是一个循序渐进的发展过程,可以分为犯罪准备、犯罪预备、犯罪实施及实施犯罪活动结束之后的等一系列行为。侦查人员可以通过大数据的预测功能,在犯罪活动实施前去捕捉犯罪信号。充分发挥大数据预测技术,整合互联网欺诈数据,收集反欺诈对抗经验,建立针对不同手法的反诈骗治理体系,可以从预测诈骗类型、诈骗行为人及诈骗犯罪发展的态势等出发,实时验证、更新、发布诈骗最新特征及反诈对策,提高事前“止骗”的命中率。

2.事中拦截

诈骗犯罪能否得逞,最重要的环节就是事中的行骗行为能否顺利进行。因此,阻断诈骗行为的实施过程,是提升反诈效率的重要举措。具体可以从开发升级全新的电商、社交、搜索引擎等平台发欺诈工具出发,强化对设诈内容在跳转连接、相关搜索、广告、页面推荐、联系植入等方面的审查,推动建立互联网信息审查处置机制,依法拦截屏蔽欺诈内容并及时清理,提升事中拦截的效率,维护用户权益。

3.事后挽回损失

诈骗犯罪是一个循环往复的过程,一旦诈骗行为得逞,犯罪分子将会以同样的手段或更换一种手段进行再次诈骗,如果不进行及时制止和处理,将会造成更大的损失。所以,在提升侦查效率、加大惩治力度的同时,对已发生的诈骗案件进行整理分析,总结经验,充分利用诈骗数据,再创价值,优化止骗机制,加强受骗资金紧急拦截工作,坚决守住人民群众钱袋子。

(四)加大、加深宣传力度,提升群众网络安全意识

近年来,中国的互联网飞速发展,我国网民数量逐年增长。据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截止到2018年12月,我国网民的数量已达8.29亿。在这样庞大的基数之下,人民群众却对网络安全的知识了解甚少,网络安全知识宣传教育的缺失,也是导致网络诈骗频发、网络治理困难的重要因素。电信网络诈骗的宣传教育是预防犯罪发生的基础和根本,在具备完备的法律、强大的网络后背力量之后,若不能从根本上解决问题,群众自身的防范意识和维权意识不能提升,那么电信网络诈骗犯罪的治理只能是一波未平一波又起。因此,加强公民对网络安全知识的学习,真正做到入心、入脑,让人民群众自觉形成遵守网络安全规范的意识,增强防范意识和维权意识,才能从根本上减少电信网络诈骗的犯罪率,减少对人民群众的身心和财产损害。

(五)完善组织保障体系,高站位推进治理工作落地落实

1.建立专门负责机构

为有效应对日益职业化、智能化、信息化的电信网络诈骗犯罪,常规单一的刑事侦查力量已无法满足工作的需要,需整合侦查资源,建立省、市、县三级公安机关电信网络诈骗中心,专门负责全省的电信网络诈骗案件的预防和打击。此外,充分整合公安机关内部及互联网企业资源,搭建省、市、县三级公安机关共用、集预警劝阻、技术反制、信息研判等功能为一体的防范打击电信网络诈骗作战平台,实现“一平台”对电诈警情前端感知、中段拦截、后端打击的全环节处置。只有不断加强警力、装备和信息资源保障,才能提高涉诈资金、通信流查控和止付挽损能力。对于一些涉案资金较多、社会影响较大的案件,可有省级公安机关层面统一指挥,调集警力,加大投入,及时侦破,抓捕犯罪嫌疑人,追回涉案赃款,真正打出声威,震慑犯罪。

2.建立跨部门协作机制

建立完善公安、银行、信息通信等部门专门反制系统和作战平台,有效监测,及时发现诈骗行为,精准拦截、实时预防、有效打击,实现“以专对专,以快对快”。一要建立与电信部门协同作战的诈骗电话防范系统,研究电信诈骗最新通讯手段和方式,引入声纹识别等先进技术,增设语音通话即时阻断功能,实现对境外来电,异常号码来电的实时监测、全覆盖拦截。二要建立与银行系统的交易风险防控体系,完善银行账户异常资金交易风险防控系统和异常交易信息通报制度,提高信息处置和拦截效率。

3.畅通社会各行业协同治理渠道

电信网络诈骗犯罪的形成需要利用非接触性技术、被害人过错、相关产业链等社会性因素,因此,电信网络犯罪的治理以及网络空间秩序的维护不能只靠政府部门,需要社会行业与人民群众的共同努力。相关企业应积极响应国家号召,配合警方,密切合作,资源共享,协同治理电信网络诈骗。具体可以从以下几点着手:(1)借助党的领导优势,形成群防群治的社会大氛围,建立基层自治组织,发挥治理主体主观能动性,推动精细化治理,借助社会治理主体的社会属性,完成对潜在被害人的精准分类和全覆盖;(2)扩展局、校、企、检协同治理路径,形成开放性的打防控体系,以此来推动对犯罪全链条打击的互联互通、互利共享,完成与实战相吻合、与科学技术发展相适应、与司法控制相衔接的保障。

(六)构建电信网络诈骗犯罪的国际合作新机制

据国际网络安全智库的研判,未来随着互联网用户以及电子智能产品的应用和普及等,电信网络诈骗犯罪的产业化特点将会不断的提升,其犯罪组织结构也将会顺势而变,据统计,2015年至2021年的六年之间,网络犯罪造成的损失由3万亿美元增长到6万亿美元。[7]而电信网络诈骗作为网络犯罪的重要表现形式之一,其每年造成的损失也是极为庞大的。网络空间是互联互通的,各个国家之间唇齿相依、休戚与共,当今世界的人类是相互依存的利益共同体,没有哪个国家、哪个民族能够独善其身。因此,推动惩治电信网络诈骗犯罪的国际合作新方向、构建电信网络诈骗犯罪的国际合作新机制尤为必要。首先就要树立网络空间命运共同体意识,积极推进电信网络诈骗全球治理法律的制定:其次,网络空间是一个开放的全球公共领域,再加上电信网络诈骗犯罪具有高度的跨国性、前沿性、复杂性等特点,这就需要充分发挥各国政府之间、司法机构、执法机关及政府或非政府间国际组织,甚至是民间团体和个人等各利益相关方的作用,形成合力,发挥全球治理的作用,构建起全方位的电信网络诈骗犯罪国际合作新格局;最后,联合国应充分发挥其作为国际组织代表性、权威性,有力、有效推进惩治电信网络诈骗犯罪国际合作、制定相关国际公约,同时,要充分发挥亚非法协、上合组织、欧洲委员会及其欧洲委员会《网络犯罪公约》等现有机制、国际公约的作用,共同促进惩治电信网络诈骗犯罪的国际合作。[8]