模拟电磁曲射炮装置的硬件设计

廖 虎,韩大江,吴 栓,周杨帆,兰召根,张金亮

(湖北汽车工业学院 电气与信息工程学院,湖北 十堰 442002)

0 引 言

电磁炮是利用电磁耦合的原理,将电能转换成机械能,加速推进弹丸,实现精准目标打击的装置。相对于传统的火炮推进武器而言,具有隐蔽性好、射速高、成本低、安全可靠等诸多优势。随着国际环境和战争形势的变化,小型化、便携式的轻型电磁炮作为新型武器装备受到了国内外的广泛关注。近年来,对电磁炮射击技术理论的验证、装备的实体化研究成为了各国探索的焦点。对其相关技术的研究具有非常重要的现实意义。

本文基于电磁耦合原理,设计一款模拟电磁曲射炮装置。根据实际系统应用需求,首先对系统的总体结构进行了设计,进一步对系统电源、电磁发射等核心模块电路进行了详细的设计;结合二自由度旋转云台和摄像头识别模块,搭建了模拟电磁曲线炮的硬件实物,并对系统实物进行了功能测试。

1 系统总体设计

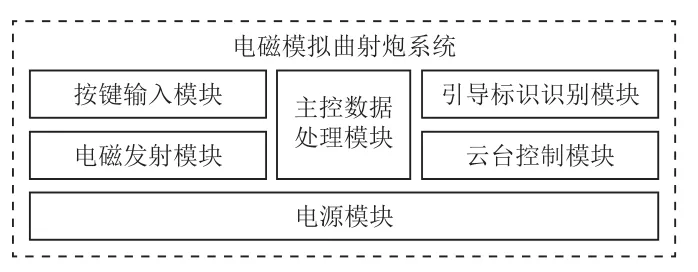

本系统主要由主控数据处理模块、按键输入模块、电磁发射模块、引导标识识别模块、云台控制模块和电源模块组成,总体结构框图如图1所示。

图1 系统总体框图

按键模块:实现系统靶目标、任务命令、模式切换时相关参数的输入。电磁发射模块:实现储能、能量转换和加速发射弹丸。引导标识识别模块:识别和测量靶目标与发射点间的距离。云台控制模块:通过两个维度的旋转实现对发射模块仰角、左右偏移角度的调节。

电源模块:为各子模块供电,并进行不同电压等级之间的转换。

主控数据处理模块:对各模块的数据进行采集、运算、处理以及相关算法实现等。

2 系统详细设计

2.1 电源模块

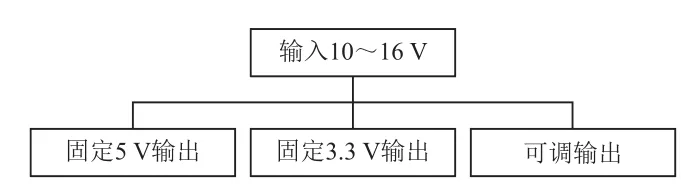

整个系统电源模块供电需要三个不同的电压等级,分别为:固定5 V输出、3.3 V输出和可调输出,如图2所示。

图2 电源模块电压等级要求

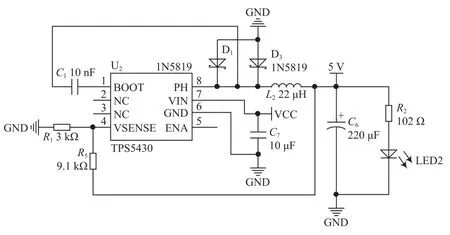

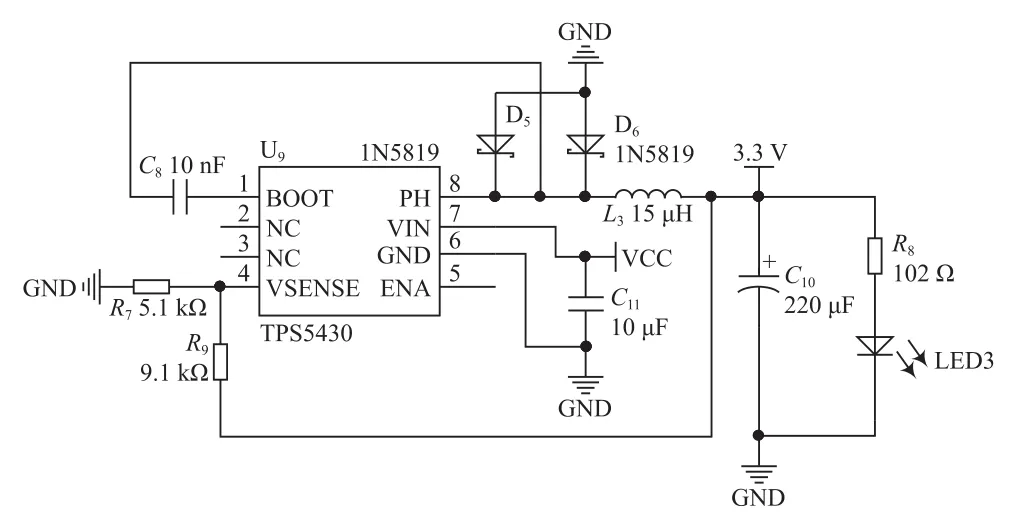

对于5 V和3.3 V电源输出,基于TI公司生产的DC/DC开关电源转换芯片TPS5430进行模块电路设计。TPS5430具有较宽的输入电压范围,输出电流高达3 A,且转换效率高,具有开关使能、过流保护及热关断等功能,能够很好地满足本系统的性能要求。

基于TPS5430设计的5 V和3.3 V电源模块电路分别如图3和图4所示。两者应用电路结构基本一样,不同点在于输出分压电阻的选择。输出电压由VSENSE脚的电阻(、和、)决定。参考电压为1.221 V,对于5 V电源输出,为9.1 kΩ,则确定为3 kΩ;对于3.3 V电源输出,为9.1 kΩ,则确定为5.1 kΩ。

图3 5 V电源模块电路

图4 3.3 V电源模块电路

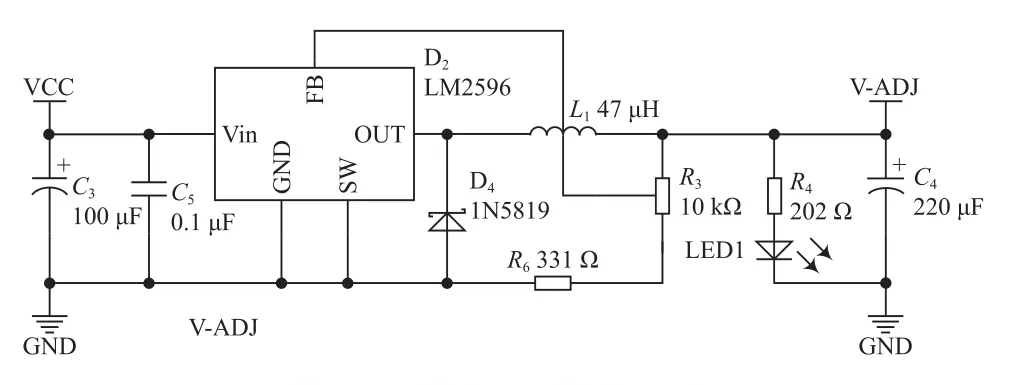

可调输出模块采用TI公司生产的降压开关型集成稳压芯片LM2596,该芯片输出电流高达3 A,具有良好的线性和负载调节特性。基于该芯片所设计的模块电路如图5所示,输出电压由参考电压以及分压电阻和共同决定,选取为330 Ω、为10 kΩ的可调电位器,从而实现输出电压可调。

图5 可调输出电源模块电路

2.2 电磁发射模块

本系统采用的电磁炮结构为线圈炮。线圈炮是由固定电磁线圈、大容量储能元件、继电器及控制电路构成。基于直流电机原理,固定的电磁线圈作为炮管,通电后,靠同轴线圈作用的互感梯度形成强磁场,产生电磁力,加速弹丸并发射出去。

具体模块电路如图6所示。其中,为大容量储能元件电容;为固定电磁线圈电感。电路基本工作原理为充电和发射两个过程。模块上电后,调节电位器改变采样电压,作为比较器的输入,与设定的充电电压对比,低于预设值,V输出高电平;通过三极管放大电路驱动继电器J接通311 V交流电,给电容充电,充电过程中采样电压V逐渐升高,直至达到预设值,比较器V输出低电平,继电器断开,从而完成充电过程。通过V信号和开关K控制电容放电,放电瞬间,电磁线圈电流增大、周围产生变化磁场,弹丸受电磁力作用,加速运动直至射出炮口。

图6 电磁发射模块电路

2.3 主控模块及其他模块

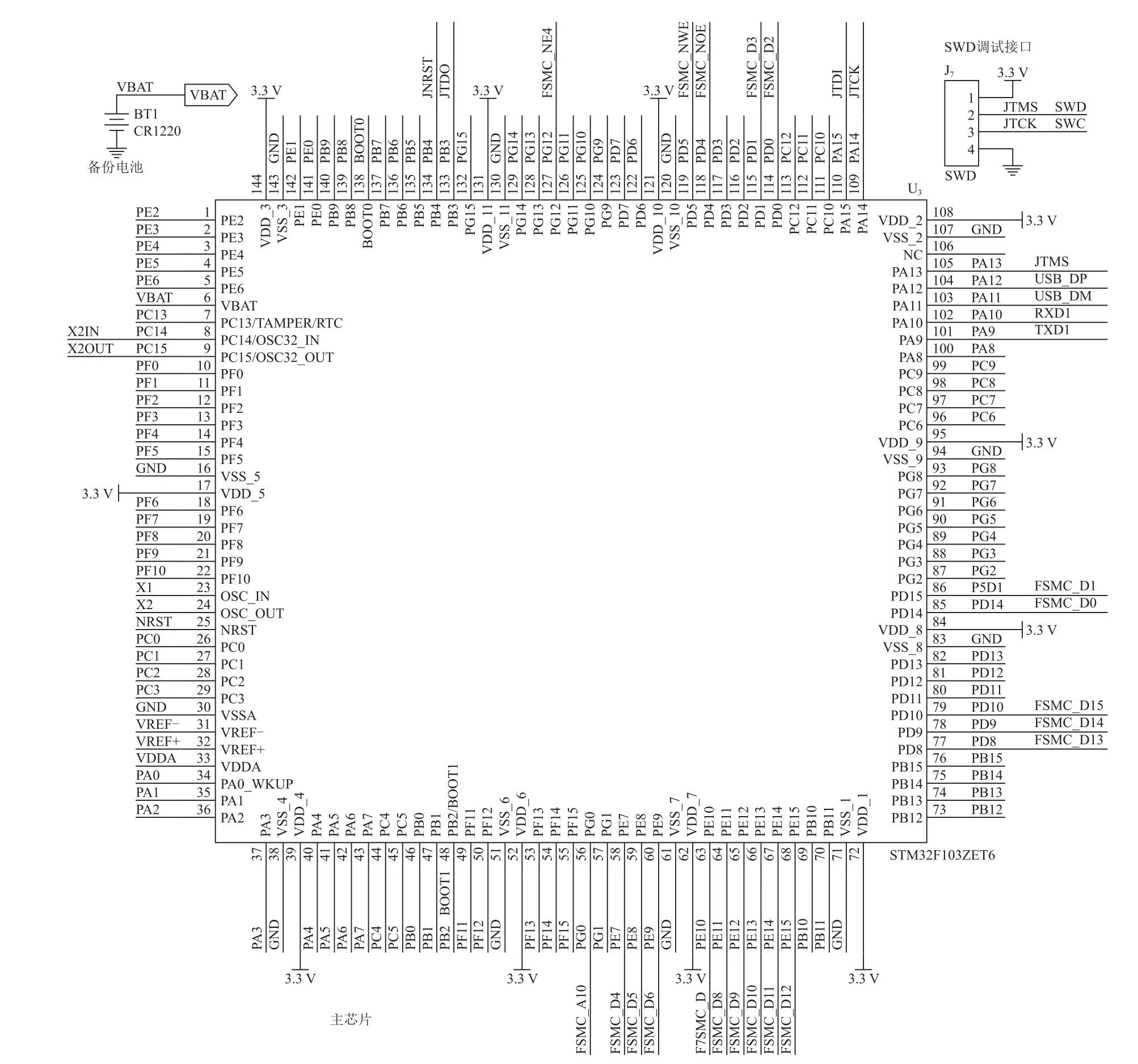

系统主控芯片采用意法半导体公司生产的32位处理器芯片STM32F103ZET6,主频高达72 MHz,内置高达512 KB的高速闪存,具有丰富的I/O端口和各类标准的通信接口,完全满足系统的功能和性能要求。主控芯片的最小系统原理如图7所示。

图7 主控最小系统电路

云台控制模块是由两个舵机组成的二自由度旋转小型云台,采用的是大扭矩、高性价比的舵机,通过多功能口直接进行连接固定,可以在水平和垂直方向做二自由度运动。结合摄像头识别模块,可以实现对靶目标的跟踪。

3 系统测试

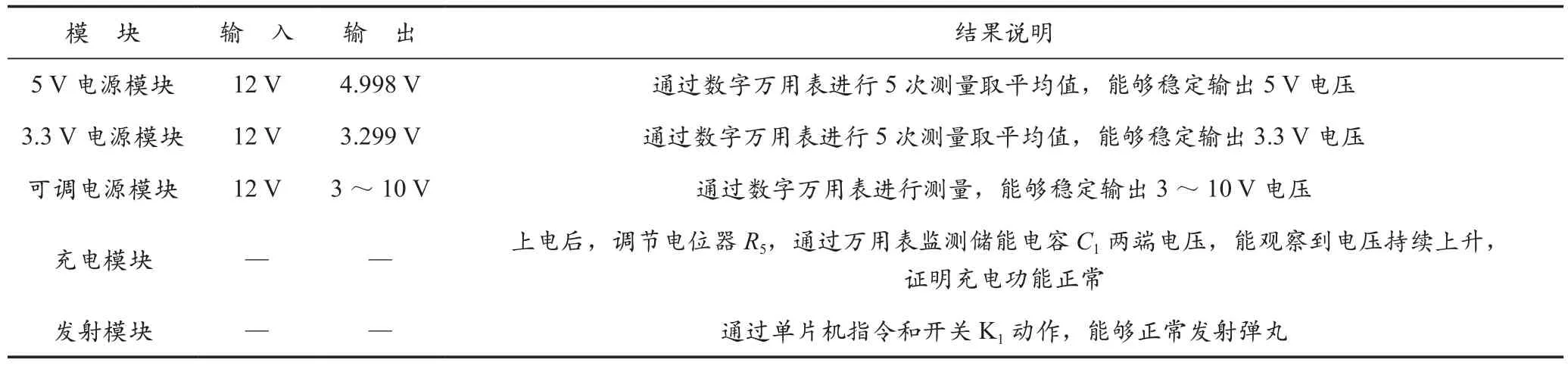

根据设计的原理图制作PCB,购买主要的芯片或者模块,完成焊接工作后进行硬件测试。测试主要内容和结果见表1所列。

表1 硬件测试结果

硬件主要模块测试完毕后,编写软件代码,进行软硬件联调,进而实现整个系统的功能。经过多次测试证明,系统响应速度快,能够很好地跟踪给定范围的靶目标,自动调整电磁炮的发射角度,并发射弹丸,满足系统预期的功能要求。

4 结 语

本文基于电磁耦合、自动控制、图像识别等技术,设计了一种模拟曲射电磁炮装置。以STM32为控制核心,对系统的主要硬件模块进行了详细设计和分析。通过实物测试表明,系统能够满足预期的功能要求和设计指标。受限于当前的实验条件和环境,在靶目标的跟踪、对准以及射击的精度等方面仍有待提高。未来将结合物联网、人工智能等新技术进行融合。