“城市双修”背景下的滨水公园提升设计①

——以南京市龙池湖为例

李 茂 张青萍 蔡 玲

(南京林业大学华设设计集团股份有限公司 江苏 南京 210000)

当前,中国发展进入新阶段,城市中的环境问题不断显现,城市环境建设面临转型与升级的问题。“城市双修”是推动城市绿色发展,与自然融合的有效方法[1],城市修补和城市生态修复越来越被大家重视。城市公园绿地中的滨水空间有其特有的自然环境和景观风光,能够为人们提供休闲观光、共享交流、健身活动的开放户外活动空间,是城市双修理论的重要施力点,在国内外都受到了城市建设者的广泛关注,开展了较多的规划研究和工程设计工作。近年来,南京市六合区的城市建设飞速发展,周边居住人群激增,导致龙池湖周边环境出现生态环境恶化、健身活动空间不足、原有设施老化破损现象严重等一系列问题,影响到龙池湖作为六合区城市中央公园的功能定位和门户形象。因此,亟待通过合理的生态修复与景观提升,改善龙池湖环境,增加城市活力,提升六合区的城市建设品质,带动六合区的城市文化甚至是经济的发展,增加城市与公园绿地、滨水空间的耦合联系,展现城市文化风采。

1 龙池湖概况

龙池湖位于南京市六合区核心区域,东面为城市快速路山深线,南面为城市主干道宁海线,并且南侧有地铁S8 线贯穿。场地紧邻六合区人民政府以及S8 号线龙池站,周边路网密布,交通发达,是整个六合区最核心的城市节点。龙池湖全域面积为102.64 hm2,其中水域面积78.78 hm2,陆地面积23.86 hm2。在近五年,龙池湖周边已成为六合区的政治经济中心,周边商业综合体、住宅社区围绕,目前是一个主要服务于周边居民的社交、游玩、健身的城市滨水公园。

2 龙池湖景观存在的问题与需求

2.1 生态环境亟待修复

目前,龙池湖水域中芦苇、再力花疯长,严重阻隔园路周边观景视线,并且导致亲水栈道、观景平台无法观景游览;水生植物疯长导致近岸水质较差,水底能见度低,湖中水生动物的繁殖地受到影响。

2.2 居民活动需求迫切

过去,龙池湖周边业态主要以待开发用地为主,仅存在少量居住用地,龙池湖公园可以为周边居民提供相对充足的休闲活动场地。随着城市的发展,龙池湖周边高楼林立,出现大量住宅小区,龙池湖地位已从普通城市绿地公园,变为城市核心公园绿地,并承担着城市形象展示的作用;同时,过去单一的承载功能难以满足周边居民对一个功能更加完善的亲水游憩地的需求。

2.3 形象展示功能不足

龙池湖紧邻六合区区政府,其重要性类似于玄武湖之于南京,是人们到达六合区对城市风貌的第一印象。目前龙池湖周边景观整体风貌单一,缺少标志性景观及形象展示功能,整个滨水岸线内文化元素匮乏,仅有“龙池举网”“茉莉馆”两处文化性构筑。龙池湖作为六合区政府所在地、其文化形象重要性不言而喻,因此,如何结合龙池文化展现龙池特色也是本次景观提升有待解决的问题。

3 龙池湖景观修复的原则与目标

3.1 设计原则

3.1.1 保护性原则

保护性原则是城市滨水公园生态修复的首要原则,也是滨水公园景观提升和可持续发展的指导思想。在提升设计的过程中,应重视滨水公园的自然景观条件和生态系统的保护,减少对非可再生资源和材料的使用,提高使用效率,降低能耗。

3.1.2 服务性原则

以人民为中心,明确将周边居民作为公园的主要服务对象。充分考虑不同年龄段,不同文化程度,不同出行目的人群的使用需求。从游戏设施多样化,服务设施智能化,使用体验品质化等方面提供多元化、人性化的共享空间。

3.1.3 地域性原则

通过提炼、筛选当地传统风俗文化、地域特征,重新塑造空间故事并纳入地域文化主题表达中,使城市公园赋予历史文化内涵,增添靓丽风景线,形成城市名片[2]。重点体现在地域文化的发掘和艺术化处理等方面,形成具有龙池特色的文化景观节点,从而更好地提升城市形象。

3.2 目标愿景

通过对龙池湖生态环境的修复和景观空间的重塑,将其打造为一个可以纵览湖城美景的生态之环;一条总长约2.6 km,穿梭于疏林草地、广场、花海的多彩路径;能够被92.74万六合居民所共同向往的活力文化之地。

4 龙池湖景观提升策略

4.1 智慧化设计:大数据探寻人群活动导图

在现场调研和市民调查的基础上,利用智慧手段辅助设计,运用大数据对龙池湖周边的人群集聚情况进行精细化分析,一方面有助于了解龙池湖对周边地区服务情况的现状,另一方面也可以为龙池湖公园未来的智慧化运营、维护和监管提供数据支撑。本次设计利用手机信令数据,对龙池湖公园地区的出现人群进行统计分析(图1)。在时间维度上,通过区分工作日与休息日及区分全天不同时段的人流量,分析展示龙池湖地区在不同时间服务情况的变化。根据大数据对龙池湖不同时间段人群密度分析并结合场地现状在手机信令人流密度最强的区域集中设置大型的健身活动空间,形成公园新的主要空间节点。

图1 龙池湖手机信令人流密度分析

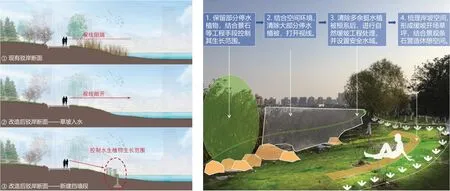

4.2 空间做“减”法:空间去灰色、生境再恢复

龙池湖现状灰色空间形成了对人群活动高密度空间的围挡,无法亲近水岸、无法支撑滨水活动,甚至在一定程度上形成了负面的户外空间体验。设计者将原本闭塞的空间整合为积极的空间,结合功能需求与人群活动导图进一步优化滨水活动空间形态,设计了一套完善的滨水活动景观区,包括:滨湖休憩、健身、儿童嬉戏等节点。同时针对龙池湖原生滨水植被群落进行提升与恢复,将疯长的芦苇与菖蒲采用生态手法部分去除,打开视线,适度种植再力花、矮生花叶芦竹、千屈菜、苦草等水生植被,打通外界与龙池湖之间的区域,形成良好的视野通透区和开放的可达空间形成开敞、舒适的滨水植被景观(图2)。

图2 限制水生植物生长、塑造活力亲水空间

4.3 活动做“加”法:营造活力场、多元化运动

在场地的营造上,立足于场地环境承载力,同时针对周边人群及未来发展需求,建立活力多元的活动场地。在设计中充分融入了多龄段、多时段的需求进行活动组织与场地配套设施设计,通过地面铺装的变化引导活动功能分区,通过设施小品精心设计形成核心活动区和景观视线焦点,通过文化元素提炼融入绿色景观设计体现城市温度。同时也在运动设施的设计上融入交互式体验,提升大众参与性,让运动能够更好开展。此外,建立外圈休闲活动带,扩宽园路形成开放轴线,营造建立滨水休闲漫步带;通过园路艺术化提升将游人引导至亲水体验区;扩展公园内支路的功能,结合周边业态,提供多元活动区域。

5 龙池湖景观提升重要节点设计

本次龙池湖公园景观提升,通过梳理岸线,修复龙池湖生态环境,打通城市与滨水空间的步行廊道观景视线,活化、提升了城市滨水空间活力,形成新的“龙池八景”,分别是:闲听荷雨、生态绿岛、水岸望景、茉莉烟云、择水闲憩、艺术草坪、湖堤风光、鱼跃龙门这八处新景点。其中闲听荷雨、水岸望景、艺术草坪是重要的滨水活动空间,湖堤风光、择水闲憩是重要的观景休憩空间,飞鸟绿岛、茉莉烟云和鱼跃龙门是具有六合龙池湖文化特色的形象节点。

5.1 闲听荷雨

闲听荷雨节点位于龙池湖最南侧,现状为亲水平台与步道围合成的内部水塘,由于芦苇的蔓延生长,挤占了荷塘的绝大部分水域。荷花的数量已大幅减少,亲水视线也被芦苇封闭,设计基于原有景观特征清除芦苇,恢复种植荷花,并增加睡莲的种植。同时梳理周边植被,岸坡上增加开花的小乔木,草坪上适当增植草花,上层空间种植绿色大叶乔木,提亮环境色彩的同时丰富林冠线变化。

5.2 水岸望景

水岸望景位于龙池湖北侧,茉莉馆以东,原滨水空间环境闭塞,观湖视野不佳,而且园路狭窄,游人通行不便。大数据分析结果表明此处工作日人流量较大,是公园内重要的通行空间。因此,在提升设计中,扩展园路通行宽度,提供多样化的路径选择,在安全水域外侧设置特色观景平台。此外,在节点北侧紧邻停车场位置新建一座公厕,满足游人的使用需求。

5.3 艺术草坪

艺术草坪位于龙池湖西侧,设计中首先将现有2 m 宽的园区进行扩展,增强场地与周边道路的联系,方便周边游人进入公园;其次,结合地形营造多功能活动空间,并布置健身器械、户外乒乓球台、欢乐跳板、情人秋千等设施为游人提供丰富的活动选择;结合测量数据,对现状大乔木的精准定位,在保留原有乔木的同时形成自然的林下空间,供游人休息。

5.4 湖堤风光

此处节点为龙池湖西南侧湖堤,原湖堤两岸被2~3 m 高的水生植物遮挡,湖面视域被完全遮挡,园路两侧植物杂乱,缺少组团草花,弹石铺装的园路缺少特色。在提升设计中,对河堤两侧的水生植物进行梳理,拔除原有的高大芦苇,换植并点缀些低矮的水生植物如唐菖蒲、水葱等低矮水生植物,确保游人可以纵览整个湖面;其次,对园路的铺装进行重新梳理,将原有的弹石路面替换成美观度更高、耐久性更好、脚感更为舒适的彩色混凝土路面,拆除的弹石进行二次利用,填充于格宾网铁笼,形成景观矮墙;最后,对园路两侧绿地的软环境重新梳理,种植常夏石竹、黄金菊、长春花等管理粗放的四季草花,增添公园的自然野趣。

5.5 鱼跃龙门

鱼跃龙门为一处绿雕花境景点,位于龙池湖西侧停车场,临湖远望区政府大楼,水草疯长,阻隔了原本极佳的观景视线,无法突出远望办公大楼的视觉感受。设计中将鱼跃龙门、龙池湖荷花、水波进行提炼,最终形成具有龙池湖文化特征的绿雕小品,在展示文化特色的同时巧妙将远处的区政府大楼框入画面之中(图3)。

图3 “鱼跃龙门”在展示文化的同时巧妙框景

5.6 生态绿岛

生态绿岛节点位于龙池湖东南侧,由大小三座绿岛组成。现状绿岛与龙池湖岸线相连,缺少了“岛”的功能与灵性。在设计中,通过地形处理重塑小岛的自然形态,清理下层植被,形成自然的缓坡入水,结合乔木栽植景观花卉。绿岛的岸边栽植再力花、矮生花叶芦竹、矮生花叶美人蕉等开花挺水植物,且通过水下隔根墙控制其生长范围,防止其疯长蔓延;在绿岛上选择合适的点位,设置水鸟透明雕塑,夜间发出柔光,提升公园夜景效果。

本次提升设计秉承生态优先的观点,融合以人为本的服务理念,重塑龙池湖滨水景观的同时,改善了龙池湖周边居民的生活环境,解决了长期以来观景视线闭塞、活动场地不足、设施环境老旧等问题。实现了公园的生态修复、功能提升、视觉优化和文化传承。