人工智能影响复合战略稳定的作用路径:基于模型的考察*

蔡翠红 戴丽婷

【内容提要】 技术进步与时代变迁促使战略稳定的体系框架发生了重大变化。战略稳定理论的研究视角也经历了从核战略稳定、军事战略稳定到复合战略稳定的转变。一个新时期的复合战略稳定模型为探求上述理论与现实之间的互动提供了支撑,即通过战略能力、战略行为和战略意愿等三大链条,分析复合战略稳定的要素构成与互动关系,并且选取最有代表性的颠覆性技术——人工智能作为案例,分析其在复合战略稳定模型中的作用路径。人工智能的优势在于能够打破国家战略能力、战略行为和战略意愿三者的间隔,通过对战略能力的全面渗透效应、对战略意愿的双向引导效应、对战略行为的动态介入效应,从正负两个方面影响复合战略稳定。但是,人工智能对战略稳定的影响在多数情况下是负面的。这一发现,对于更好地认识人工智能对战略稳定的影响,以及维护战略稳定和提升人工智能治理能力,都具有重要的启示意义。

一 问题的提出

“战略稳定”始终是一个发展的概念,源于冷战时期美苏两国关于核不扩散的联合声明,①“United States-USSR Joint Statement on Non-Proliferation, Washington D.C., June 1, 1990(Excerpts),” SAGE journals, October 1, 1990, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09670 1069002100404.旨在从军备结构上消除美苏两个超级大国之间爆发核战争的可能性。该理论最后成为美苏两国核战略的主要基础,直接导致了“确保摧毁”战略的提出,并影响着此后几十年两国战略核力量的发展。然而,战略稳定没有随着冷战的结束而消亡,相反,战略稳定概念在冷战后经历了从狭义到广义的一系列拓展。一种观点认为,战略稳定最狭义的定义是“任何一方都没有机会或动机破坏对手所有核力量的一种相互关系状态”。②Jeffrey Logan, “China’s Space Program: Options for U.S.-China Cooperation,” CRS Report for Congress, December 2007.从广义上讲,战略稳定是指国家或国家联盟在政治、经济和军事等方面的累积力量使得任何一方都不可能发动军事进攻。另一种观点认为,战略稳定可以狭义地描述为大国之间的平衡,特别是战略武器的力量和能力的平衡。③杨毅:《全球战略稳定论》,国防大学出版社2005年版,第3 页。从更广阔的视角看,战略稳定意味着各行为主体在全球范围内保持自我约束和相互制约,从而在国际体系内形成相对稳定和平衡的战略态势。④李喆:《“第二核时代”战略稳定性研究》,《江南社会学院学报》2015年第4 期,第32 页。总体而言,战略稳定体系经历了从单一稳定到复合稳定的变化,而如何在新时期的复合战略稳定体系中确保全球安全,成为当前的一个重大问题。

本文将主要以人工智能技术为案例来验证复合战略稳定框架的适用性。选择人工智能技术主要有以下原因:首先,基于美国、中国、俄罗斯等大国都在竞相开发人工智能技术的事实。目前,已经有二十多个国家和地区出台了人工智能的相关战略。其次,人工智能自身的特性也为研究新时期的复合战略稳定框架提供了便利。加特纳公司(Gartner)认为,人工智能作为一个总括性术语,涵盖很多具体技术。人工智能的核心能力通常由四个部分组成,即认知(cognition)、预测(prediction)、决策(decision-making)和集成解决方案(integrated solution)。⑤封帅、周亦奇:《人工智能时代国家战略行为的模式变迁——走向数据与算法的竞争》,《国际展望》2018年第4 期,第40-41 页。

作为一种“颠覆性技术”(Disruptive Technologies),①“颠覆性技术”概念详见Christopher A.Bidwell, JD and Bruce W.MacDonald, “Emerging Disruptive Technologies and Their Potential Threat to Strategic Stability and National Security,”September 2018, https://fas.org/publications/articles-and-opeds/?wpv_aux_current_post_id=570&wpv_view_count=582-TCPID570&wpv_paged=3。人工智能带来的系统性革命必将推动世界体系的变革,研究人工智能技术在复合战略稳定框架下的作用路径,也可以为其他技术变革与战略稳定的关系提供理论经验。本文正是在人类已经进入第四次工业革命时代的背景下,考察不同技术发展阶段的战略稳定框架存在的不同之处,分析新时期的复合战略稳定性体系框架有何特点,并对人工智能技术如何作用或影响复合战略稳定的条件进行探索。

二 战略稳定理论的演变

战略稳定存在从狭义到广义的概念层次,但不同划分方式都有其合理性及缺点。例如,爱德华·华纳(Edward Warner)提出的战略稳定三层次论认为,狭义的战略稳定指的是缺乏首先使用核武器的动机(危机稳定)和缺乏建立核力量的动机(军备竞赛稳定);中间层次的战略稳定指的是拥有核武器的国家之间不存在武装冲突;广义的战略稳定则描述了一种区域或全球安全环境,各国在其中享有和平与和谐的关系。②James M.Action, “Reclaiming Strategic Stability,” February 5, 2013, https://carnegieendowment.org/2013/02/05/reclaiming-strategic-stability-pub-51032#.后续使用此分类的阐述者詹姆斯·阿克顿(James M.Acton)把三个层次分别对应美国、俄罗斯和中国政府的战略稳定观,并认为这种分类更偏向美国智库分析报告的阐述视角,但是较为缺乏学理支撑。③Christopher A.Bidwell, JD and Bruce W.MacDonald, “Emerging Disruptive Technologies and Their Potential Threat to Strategic Stability and National Security,” September 2018, https://fas.org/publications/articles-and-opeds/?wpv_aux_current_post_id=570&wpv_view_count=582-TCPID570&wpv_paged=3.战略专家戴尔·沃尔顿(C.Dale Walton)和科林·格雷(Colin S.Gray)则从研究对象的视角,把战略稳定分为面向“整体”与讨论“武器”两类,④C.Dale Walton and Colin S.Gray, “The Geopolitics of Strategic Stability: Looking Beyond Cold Warriors and Nuclear Weapons,” in Elbridge A.Colby and Michael S.Gerson, eds., Strategic Stability: Contending Interpretations, Carlisle, PA: U.S.Army War College Strategic Studies Institute,2013, pp.85-116.前者以国家总体力量特别是政治力量为基础(军事力量只是整个战略格局中的一个组成部分)来考虑战略稳定性,后者则着眼于军事力量平衡的波动如何影响战争的可能性,尤其是诸如核武器及其运载系统相关的军事武器对于战略稳定性的影响。这种划分方法更为合理,但是对“整体”战略稳定的解释缺少经济、心理、技术等要素的分析。中国学者王政达站在中美战略稳定构建的角度,从战略稳定的要素出发,将其划分为“单一战略稳定”与“复合战略稳定”两类。①王政达:《中美复合战略稳定关系:建构依据、基本框架与发展趋势》,《国际安全研究》2019年第5 期,第80 页。这种划分方式能够体现出战略稳定理论的时代变化,但是王政达对于复合战略稳定的分析实际还是聚焦于“军事战略稳定”,对其他要素关注甚少,并且他将研究主体集中于中美两国,缺少对中美两国之外的国家和非国家行为体的关注。在梳理前人研究的基础上,本文认为,战略稳定理论大致经历了核战略稳定、军事战略稳定到复合战略稳定三个阶段的转变。

(一)核战略稳定理论

传统的战略稳定理论即核战略稳定理论。这一派学者认为战略核领域的基本原理一直不变,新兴技术的发展并没有从根本上改变战略稳定的核心,技术革命在战略稳定中始终处于边缘位置。目前看来,人工智能等技术对核安全环境发挥着越来越大的作用,但是核稳定仍然是全球秩序中军事政治和军事战略稳定的基础。②Brian Rose, “Rethinking Approaches to Strategic Stability in the 21st Century,” Center for Global Security Rrsearch, February 2017, https://www.osti.gov/biblio/1351129.

核战略稳定理论源远流长,已经经历两个阶段的发展。第一阶段即所谓的“第一核时代”的核战略稳定理论,源于冷战时期,主要研究核武器的脆弱性、③Albert Wohlstetter, “The Delicate Balance of Terror,” Foreign Affairs, Vol.37, No.2, 1959.核稳定的逻辑、④Thomas C.Schelling, The Strategy of Conflict, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960;Thomas C.Schelling, Arms and Influence, New Haven, CT: Yale University Press, 1966.形成核稳定的方式⑤形成核稳定的方式是指以“相互确保摧毁”(MAD,Mutually Assured Destruction)的核威慑为核心,以签订限制条约为法理基础。等主题。核稳定的主体互动集中于美苏竞争。同时由于核武器易于量化、美苏两极格局的大环境利于建模,因此这一时期的研究大量采用量化操作⑥Glenn A.Kent and David E.Thaler, “First-Strike Stability: A Methodology for Evaluating Strategic Forces,” R-3765-AF, Santa Monica, CA: RAND, 1989.和建立简约模型(例如博弈论模型)⑦Thomas Schelling, The Strategy of Conflict, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960.等手段来分析战略稳定性如何达成的问题。这一时期核战略稳定理论的中心任务是,如何让美苏两个超级大国避免发生核战争。

核战略稳定理论的第二阶段是以基思·佩恩(Keith B Payne)、科林·格雷和保罗·布拉肯(Paul J.Bracken)为代表提出的“第二核时代”理论。①详见Paul Bracken, “The Second Nuclear Age,” Foreign Affairs, Vol.79, No.1, 2000; Keith B.Payne, Deterrence in the Second Nuclear Age, Lexington, KY: The University Press of Kentucky, 1996。“第二核时代”的讨论,主要是针对冷战后美国面临的全新核安全环境与安全威胁进行学理分析与评估,强调新时期的核武器对于美国国家安全依然重要。②李喆:《“第二核时代”理论与美国的核战略转型》,《国际政治研究》2019年第4 期,第80 页。在这一时期,学者们主要讨论核武器发展的新特点、寻求新时期下的核稳定方式、③详见Keith B.Payne,Deterrence in the Second Nuclear Age, Lexington, KY: The University Press of Kentucky, 1996。在传统理论基础上拓宽大国战略稳定要素④李彬、聂宏毅:《中美战略稳定性的考察》,《世界经济与政治》2008年第2 期。以及从美国、中国、俄罗斯视角探讨大国的战略稳定观,等等。⑤Paul Bracken, “The Second Nuclear Age,” Foreign Affairs, Vol.79, No.1, 2000, pp.146-156; Andrei Kokoshin, “Ensuring Strategic Stability in the Past and Present: Theoretical and Applied Questions,” Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University, June 2011, http://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/Ensuring%20Strategic%20 Stability%20by%20A.%20Kokoshin.pdf.这一时期主要解决的问题是,如何在新时期下避免核武器的扩散与使用,以及大国之间如何维持和发展核战略稳定。

然而,技术边缘化作用论所依据的核战略稳定无法提供一个全世界普遍接受的战略稳定的共识性概念。首先,与冷战时期不同,冷战后美国一家独大,已经失去了对等的敌对方,因此相对平等的战略稳定观被美国抛弃,转而寻求基于“美国优势”的战略稳定观。2001年12月13日,美国总统小布什正式宣布,美国退出1972年与苏联共同签署的《反弹道导弹条约》,这使冷战时期核战略稳定的基石遭到破坏。其次,美国认为在核平等的基础上,中国没有实力与其对话;而如果基于核不平等的前提,中国也拒绝与美国对话。与美国相比,中国以更广阔的视角看待战略稳定,并将外交和经济因素纳入其稳定评估之中。这引起了美方的质疑,使得该术语(于美方政府而言甚至并非概念)在中美关系中失去了效用。⑥Brian Rose, “Rethinking Approaches to Strategic Stability in the 21st Century,” Center for Global Security Rrsearch, February 2017, https://www.osti.gov/biblio/1351129.

(二)军事战略稳定理论

军事战略稳定理论认为,技术革命对于战略稳定的影响是依附于军事发生作用的,这种视角发展于被称为互联网时代的第三次工业革命时期。⑦本文有关工业革命的时期划分与特点主要借用了蔡翠红、戴丽婷:《第四次工业革命与外交变革探究》,《国际政治科学》2021年第2 期的相关分析。此种观点虽然已经突破了单一的核战略稳定路径,但是认为很少有技术能够从根本上重塑国际冲突形态,且很难对其中的某些新兴技术进行全面的开源评估,①Todd S.Sechser, Neil Narang and Caitlin Talmadge, Emerging Technologies and Strategic Stability in Peacetime, Crisis, and War, London: Routledge, 2021.同时强调技术变革并不能成为战略稳定的独立影响因素,因此,包括人工智能在内的技术成果的影响力仍然依附于军事力量的升级。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)曾经在2019年组织全球各地的学者讨论“人工智能对战略稳定性和核风险的影响”,但是该研究的大多数成果也集中于人工智能对核武器的赋能以及对常规军事力量的升级效应。②Lora Saalman, ed., The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and Nuclear Risk,Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), October 2019.此类观点认为,其他的新兴技术同样也是依附于军事发生作用,难以成为独立的影响因素。例如有学者认为,网络空间战略稳定目前只能服从和服务于国家总体安全以及全球战略稳定的需要,难以独立实现。③刘越、王亦澎:《从互联网治理看网络空间战略稳定》,《信息安全与通信保密》2019年第7 期,第13 页。

军事战略稳定视角与核战略稳定视角的区别在于,是否将核武器作为最重要且唯一重要的影响要素。军事战略稳定视角将非核要素摆在与核要素同样重要的位置,研究整体军事要素对战略稳定性的影响,重新考虑应该如何进行威慑,并且开始重视单一非核要素的分析。随着人工智能和各种信息技术的不断进步,能够影响战略稳定性的战略博弈对手不再限于美苏两家;博弈手段不再单单限于核武器及其运载工具;博弈空间也不再局限于陆海空三维空间。④李喆:《“第二核时代”战略稳定性研究》,《江南社会学院学报》2015年第4 期,第34 页。依据此理论,新兴技术并未被认为是影响战略稳定的独立因素,而是依附于军事因素被加以考察。

军事战略稳定视角在中美学界和政策界都有支持者,但侧重点略有不同。美国学界更多地考虑全球治理以及美国如何在新时期维持战略稳定的问题。针对国家间竞争与合作并存,核力量大大削减,先进的非核军事技术正在或已经复制、抵消或减轻核武器的战略影响并使核威慑更加复杂,核国家增多使得核安全困境从美苏两国进入多维困境,核武器、核技术和核材料扩散以及核恐怖主义成为全球性威胁等状况,⑤Gregory D.Koblentz, “Strategic Stability in the Second Nuclear Age,” Council Special Report,No.71, November 2014.美国学者提出了“跨域威慑”与“定制威慑”的概念,⑥Keith B Payne, Deterrence in the Second Nuclear Age, Lexington, KY: The University Press of Kentucky, 1996, p.127.将太空、网络和常规武器威慑纳入战略威慑体系,构建全域制胜型战略威慑体系。①罗曦:《美国构建全域制胜型战略威慑体系与中美战略稳定性》,《外交评论》2018年第3期,第38 页。而中国学界则基于与美国在核领域的“非对称性地位”,更多地考虑非核因素在战略稳定中的作用。尽管也有学者提出包含经济、政治、军事等更多要素的复合战略稳定概念,但实际上在相关分析中还是以战略武器特别是军事为核心,对其他要素着墨不多,所以仍然主要还是军事战略稳定的视角。②例如,王政达:《中美复合战略稳定关系:建构依据、基本框架与发展趋势》,《国际安全研究》2019年第5 期。

在美方的战略逻辑中,其整体性的战略优势是建立在不同行动域的战略稳定的总和之上。③沈逸:《解析中美网络空间战略稳定的目标、方向与路径之争》,《信息安全与通信保密》2018年第9 期,第26 页。因此,在军事上总体占优的美国需要的战略稳定也是照搬核战略稳定的整套概念。同时,军事战略稳定视角的主要问题是,不仅过于关注军事要素,也忽视了美苏(美俄)之外其他国家和非国家行为体。所以,基于军事战略稳定的技术军事依附论视角,也无法提供一个中美两国乃至世界所能接受并符合时代潮流的战略稳定的共识性概念。

(三)复合战略稳定理论

在以智能化为核心,人工智能、物联网等技术为代表的新一轮工业革命中,复合战略稳定理论逐渐成形。复合战略稳定理论认为,过度聚焦战略武器来考察和分析战略稳定欠缺全局思维。战略稳定的本质并不是战略武器,而在于相关国际体系中主要角色的战略关系。④徐纬地:《战略稳定及其与核、外空和网络的关系》,《信息安全与通信保密》2018年第9期,第20 页。源于冷战的核武器与核军控领域的战略稳定概念已经发展为如今的复合战略稳定,并且从范畴和主体都呈现出多元化发展且相互交错的综合战略平衡状态。实际上,所谓真正的战略稳定性仅仅只是柏拉图式的理想,从本质上讲是无法实现的政策目标。但是,通过各国的努力可以寻求建立更为稳定的双边和多边关系,甚至塑造一个更为稳定的国际安全整体环境。⑤C.Dale Walton and Colin S.Gray, “The Geopolitics of Strategic Stability: Looking Beyond Cold Warriors and Nuclear Weapons,” in Elbridge A.Colby and Michael S.Gerson, eds., Strategic Stability: Contending Interpretations, Carlisle, PA: U.S.Army War College Strategic Studies Institute,2013, pp.85-116.

相较于核战略稳定与军事战略稳定,复合战略稳定有两个重要变化。第一,战略稳定的范畴从描述核力量关系到军事与安全关系、再到总体战略关系的扩展。保持战略稳定的核心是相互威慑关系的达成。正因如此,跨域威慑概念开始替代核威慑概念进入决策者的视线中。近年来,美国致力于打造一种全域制胜型的战略威慑体系,并从认知和行动层面逐步调整其战略威慑体系。在认知层面,美国已经从核恐怖主义转变为大国战略竞争的威胁感知。在行动层面,美国在重塑核威慑绝对优势的同时,正力图建立攻防一体的跨域威慑手段。其宗旨是,实现核威慑、常规威慑、新兴网络和太空领域威慑手段之间的灵活组合和优势互补。①罗曦:《美国构建全域制胜型战略威慑体系与中美战略稳定性》,《外交评论》2018年第3期,第37 页。随着人类社会经济与科学技术的发展以及国际战略竞争向“陆海空天网”五大空间的拓展,加上许多重要战略与安全领域日益增强的外溢效应与相互联动性,战略稳定问题正逐步扩展到网络空间、外层空间等新场域以及信息技术、人工智能等新兴和前沿技术领域。②石斌:《国际关系思想史研究的重要实践意义》,《史学月刊》2021年第1 期,第12 页。人工智能等颠覆性技术也可以像冷战时期的核武器一样,对潜在威胁提供威慑。

第二,战略稳定的主角实现了从“美苏两大集团→拥核国家→主要大国→全球范围的各行为体”的扩展。冷战期间,由于当时的全球权力博弈高度集中在美苏两国,任何第三方力量都难以影响两个阵营之间的权力平衡,战略稳定等同于美苏的战略平衡。冷战结束后的较长时期内,全球战略稳定的焦点仍然是美俄两个超级核大国的双边战略稳定。然而,随着世界进入“第二核时代”,战略稳定问题不再局限于美俄两军之间的战略核力量对抗。在全球核力量系统中,影响和发挥决定性作用的不再是两个超级核大国,拥有战略核力量的国家不再局限于《核不扩散条约》所界定的五个国家。③李喆:《“第二核时代”战略稳定性研究》,《江南社会学院学报》2015年第4 期,第32 页。随着全球化进程的深化,核环境日趋多极化,不仅更多的国家试图获取核力量,核恐怖主义也开始威胁国际体系稳定。同时,许多非核武器已经可以取代核武器的某些功能,拥有常规军事力量的行为体也在战略稳定体系中占有越来越重要的地位。此外,更多的行为体可以通过人工智能等颠覆性技术的非对称手段对全球的战略稳定态势产生影响。

更重要的是,复合战略稳定理论是伴随颠覆性技术而生的。颠覆性技术有渗透性和带动性的特点,其影响可外溢至各个领域,带来全方位翻天覆地的变化。在人工智能和网络时代,颠覆性技术还会带来新型力量的非对称性效应,常规力量较弱的行为体可能会使用不对称的方法来挑起冲突,④刘杨钺:《网络空间国际冲突与战略稳定性》,《外交评论》2016年第4 期,第114 页。从而影响战略稳定。

复合战略稳定并不意味着彻底否定核战略稳定与军事战略稳定,而是在当前国际关系多样化和颠覆性技术发展的新背景下,包含并超越核战略稳定和军事战略稳定的一个现实概念。核战略稳定与军事战略稳定作为传统的战略稳定,单一的要素构成使得各国缺少灵活互动,在政治博弈上容易陷入两败俱伤的局面。再者,传统的战略稳定理论由于没有重视新兴技术的变化,缺少技术变量对战略稳定产生影响的路径与逻辑基础的分析。复合战略稳定恰好能够弥合这些不足,从而为新时期的国际关系环境提供更好的解释。

但是,基于已有研究的复合战略稳定理论还有以下问题亟待解决:第一,对于复合战略稳定概念的内涵与外延缺少统一的认定标准与共识,概念的使用过于混乱,欠缺全面思考。第二,缺乏一个系统的分析框架,特别是对复合战略稳定的要素构成与互动关系缺少学理分析。第三,对颠覆性技术变量在复合战略稳定理论下产生影响的路径和逻辑未做详尽分析。因此,我们需要设计一个适应时代发展的更为全面的战略稳定分析模型,并使用最有代表性的颠覆性技术——人工智能为案例,分析其在模型中的作用路径。

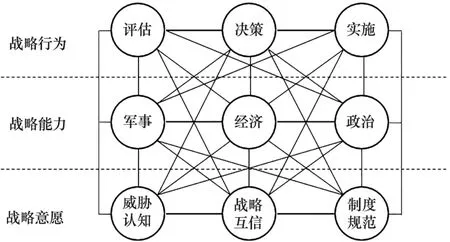

三 复合战略稳定模型构建及其特点

基于前述研究成果,本文认为,战略稳定是一个系统、多维、跨学科的议题,涉及安全战略、地缘政治、军力结构、经济能力和科技水平等许多方面。①石斌:《大国构建战略稳定关系的基本历史经验》,《中国信息安全》2019年第8 期,第32 页。战略稳定状态可以理解为大国战略能力平衡、战略意愿稳定以及行为冲突与治理机制平衡,因此本文构建的复合战略稳定模型由三条链交织与融合而成,分别对应战略能力、战略行为和战略意愿。之所以使用“链”而非“线”的概念,主要是因为复合战略稳定的每一层元素都不是线性的,而是相互交织甚至迂回环绕。在这一模型中,战略能力是基础,战略意愿是桥梁,战略行为是结果(参见图1)。

图1 复合战略稳定简化分析模型

战略能力主要包含影响战略稳定的重要资源与能力。冷战时期,这种战略资源集中表现为核威慑能力。随着技术的发展与国家间相互依赖的加深,战略稳定依赖于政治、经济和军事等方面的累积力量。在人工智能时代,人工智能等颠覆性技术对战略能力产生了全面的渗透效应。技术性因素为各国战略实力奠定了物质基础,是决定战略稳定的根本因素,因此,全域制胜型的战略威慑体系成为人工智能时代的战略稳定基石。

战略行为包含战略行动的各个过程。从评估到决策再到实施,国家行为的每一节点都有可能对现有的战略稳定造成巨大影响。战略评估是基于战略能力、战略环境与威胁认知的综合判断,战略决策是各方博弈权衡的过程,战略实施的结果最终决定了战略稳定的状态。战略行为过程可能放大或缩小战略能力,技术变革则能通过不同程度地影响战略行动的各个过程而在复合战略稳定中发挥作用。

战略意愿包括威胁认知、战略互信与制度规范三个要素。最高层级的战略稳定是政治层面的意愿稳定。战略意愿往往通过制度形式进行表达,从而对危险行为设限,或者对合作意愿进行制度固化。制度性因素是国家行为互动的结果,可以重构技术和行为性因素,微妙地改变国家的行动,建立新的武器技术发展规范。①李德顺:《战略稳定性中的相互依赖因素》,清华大学博士学位论文,2012年,第19 页。进入第四次工业革命之后,新兴技术的发展影响了对威胁的认知、战略互信的建立和制度规范的发展,从而提升了其对大国战略稳定的作用。

构建这一分析模型主要是基于新时期复合战略稳定的以下特点:

第一,复合战略稳定模型融合了战略稳定的三大类要素,分别是“技术性因素”“行为性因素”和“制度性因素”。②俞倩倩:《从战略稳定性看反卫星武器的发展》,复旦大学硕士学位论文,2008年,第17-18 页。这三类要素在本模型中体现为战略能力、战略行为和战略意愿。战略稳定不仅基于一个国家在特定攻击和防御模式下的威慑能力,也与国家行为方式和有关机制紧密相关。战略能力为各国战略实力奠定物质基础,这是决定战略稳定的根本因素。战略行为是催化剂,能够放大或缩小物质力量的作用。战略意愿可以重构战略能力和战略行为。技术变革则在战略稳定的各要素中发挥了重要作用。冷战后,尽管以核武器“相互威慑”为保障的战略稳定依然是维持国际军事力量平衡的最后支柱,但是人工智能、生物技术、太空发展和网络技术等可能给许多国家带来后发优势的机会。

第二,这一模型体现了新时期战略稳定要素的拓展性。模型列出了主要影响要素,但是每一类要素都没有穷尽所有影响因子,而是开放性的模型。例如,影响战略能力的除了军事、经济和政治要素,其他如社会文化要素也会有影响,但为了分析和理解便利,模型只列出了相对重要的影响因子。根据复合战略稳定论,在新的历史时期,“战略稳定性”的内涵被扩大,核武器不再是战略稳定性的唯一考量因素。核武器只能保护一个国家本土不受外敌大规模攻击这一核心安全利益。但是仅仅将战略稳定局限于战略核武器领域,并不能保证一个国家全面有效的安全。核武器不能为一个国家的非核心利益提供有效的支撑。①波尔特:《战略稳定概念对美国安全战略的影响及启示》,《国际论坛》2016年第5 期,第48 页。对于任何大国来说,除捍卫核心利益外,还有许多其他的政治、经济、安全等方面的国家利益。这些利益的保护不仅需要核力量支撑,还需要常规军事力量和其他实力的配套支撑。同时,能够对战略稳定性产生影响的因素也不仅仅局限于各国战略军事力量的发展,还涵盖了新的威胁和不稳定因素。战略稳定已经变成一个多重驱动的问题。单边主义、核扩散、核恐怖主义和非核武器的发展正在成为影响战略稳定性的新的干预变量。②李喆:《“第二核时代”战略稳定性研究》,《江南社会学院学报》2015年第4 期,第32-36 页。同时,网络安全、地区冲突、能源问题、政治和外交影响力、经济依赖性和对国际事务的参与度等都是大国战略稳定的考量要素。

第三,这一模型反映了第四次工业革命背景下战略稳定的动态发展性和复杂过程性。战略稳定并不是一个固定的状态,而是包括了战略评估、决策和实施的过程。人工智能技术具有“技术纠缠”(Technological Entanglement)特征,③Elsa Kania, “Technological Entanglement?—Articificial Intelligence in the U.S.-China Relationship,” China Brief, Vol.17, No.17, https://jamestown.org/program/technological-entanglementartificial-intelligence-u-s-china-relationship/.复合战略稳定模型上每条链上的节点都受到新兴技术的影响,并随着人工智能等技术的应用而快速拓展。例如,各国的军事能力和经济能力既因为人工智能而提升,同时又相互牵制。复合战略稳定模型中的每一链条既可单独成链,但是每一链条上的节点又相互交织,相互影响。例如,影响战略意愿的威胁认知不仅仅受限于各行为主体的思维习惯,而且会受到对包括核武器和常规武器在内的相互战略能力的认识的影响,并在战略行动过程中又随着具体的战略评估、战略决策和战略实施发生波动和调整。这种组合的过程则能够体现战略稳定的不同状态。

诚然,复合战略稳定三条链上都具有不同的节点,但并不意味着每一节点的平等性。每个节点对战略稳定均具有重要意义,但是每个节点的重要性不同,每条链的韧性也不同,并对战略稳定产生不同程度的影响。在战略能力中,军事能力常常具有决定性影响,技术的突破也往往在军事领域最先发生。在传统战略稳定理论中,军事中的核稳定也成为整个战略稳定的核心,即使在新兴技术迅速发展的时期,依旧不能忽略核稳定的核心作用。因此,尽管战略意愿和战略行动也不可忽视,但是代表战略能力的这一链条在整个模型中的权重最大,处于核心位置。

四 人工智能影响复合战略稳定的作用路径

作为最具代表性的颠覆性技术,人工智能对于复合战略稳定各要素的作用举足轻重,因为人工智能不仅可能影响传统核关系和常规武器力量对比,自身也是新的战略稳定要素。因此,人工智能等技术性要素在大国战略稳定体系中的比重将会随着技术的成熟而不断上升,并成为打通国家战略能力、战略行为和战略意志的桥梁。本部分尝试在前述复合战略稳定模型的基础上,分析人工智能对复合战略稳定产生影响的路径与逻辑基础,探寻人工智能如何在战略能力、战略行动和战略意愿三条链中发挥作用,以期塑造更为稳定的整体国际安全环境。

(一)人工智能对战略能力的全面渗透效应

人工智能对于战略稳定的最重要作用表现为对战略能力的全面渗透效应,主要源于人工智能的渗透性高位优势。从广义上看,大国战略竞争力是和平时期大国战略稳定的根基。从国际政治博弈角度来看,人工智能最重要的价值在于其改变国家间战略实力分配的潜在能力。①刘杨钺:《全球安全治理视域下的自主武器军备控制》,《国际安全研究》2018年第2 期,第50 页。从全球竞争看,发展人工智能已经上升为维护国家安全和增强国家竞争力的重要战略,人工智能成为国际竞争的新焦点。大国的战略能力有许多方面,虽然社会文化等软实力从广义上来看也属于战略能力,但是为了分析的便利,本文仅选取了对战略稳定有代表性作用的三个方面(即军事能力、经济能力和政治博弈能力)进行相应的考察(参见图2)。

图2 人工智能影响复合战略稳定的战略能力路径

1.人工智能对军事能力的塑造与非对称战争

无论是冷战时期还是新时期,核平衡一直是战略稳定的核心要素。不少学者认为,人工智能技术的发展会对核威慑造成颠覆性影响,认为人工智能对核安全领域的环境侦察、目标定位、早期预警、空天导弹防御系统、核武器指挥系统以及对核存储和运输设备的保护系统等都有影响。①关于人工智能对核战略稳定的具体影响分析可参见Lora Saalman, ed., The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and Nuclear Risk, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), October 2019。事实上,在短时期内,人工智能对于常规军事威慑和稳定的作用被认为大于对核威慑和核战略稳定性的作用。目前,在针对核武器的环境侦察、目标定位、早期预警等技术上,还存在数据限制和数据分析等难题;在针对核存储和运输设备以及核武器的生存能力上,也不会因情报、监视、侦察能力的提升而产生显著变化。在可预见的未来,用于二次打击的核武器依然可以在第一次核打击或信息时代的常规打击中生存,并突破导弹防御系统,对敌方进行报复性打击,造成不可承受的损失,因此任何一个大国都没有首先发动核打击的动机。这意味着基于二次打击能力的核威慑仍将有效。大国也不会因为人工智能技术的应用而改变核战略。①贾子方、王栋:《人工智能技术对战争形态的影响及其战略意义》,《国际政治研究》2020年第6 期。同理,人工智能技术本身的军事“变现”与“落地”也是影响战略稳定能力的重要牵制。

与常规武器的结合更能体现人工智能技术对战略稳定的影响。基于算法的人工智能具有“多域战”能力,是常规军事革命的升级推手,并为非对称的颠覆性军事能力提供了可能。随着战略稳定概念的拓展,常规军事力量成为战略稳定的重要考量因素。不同于核武器,人工智能的最佳运用方式不是专用于某个军种或部队,而是将其纳入到所有作战域的现役部队中。②赵锋:《美国防部向敏捷多域指挥控制转型》,2020年5月7日,https://www.sohu.com/a/393656974_358040。美国在反恐任务中广泛使用的无人机已经发挥了重要作用。而“蜂群”(Drone Swarm)这样的智能无人集群更是推动信息化战争向基于智能单元的信息化战争演变。

人工智能对常规军事力量的升级效应使得大国战略稳定面临正负两方面的变化。③Cai Cuihong,“The Shaping of Strategic Stability by Artificial Intelligence,” in Lora Saalman,ed., The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and Nuclear Risk, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), October 2019, pp.54-77.由于这一升级,技术先进国家可能会面临较低的风险,再加上更有效的攻击工具,从而能够对对手的战略威慑构成严重挑战。因此,对于原本有能力抵御攻击的国家来说,使用新一代设备可以引入更大的机动性、隐蔽性和自主能力,并可能会使基于报复的威慑战略失效。④刘杨钺:《全球安全治理视域下的自主武器军备控制》,《国际安全研究》2018年第2 期,第64 页。同时,人工智能技术的影响将加剧传统军事力量对抗的不平衡,非对称战争将被更加重视。⑤封帅:《人工智能时代的国际关系:走向变革且不平等的世界》,《外交评论》2018年第1期,第140 页。此外,因能够减少传统攻击手段造成的人员伤亡,新型无人武器可以降低发动袭击的政治难度和行动难度,从而使其利用率上升。自主作战系统只能根据数学概率识别敌我目标,无法根据价值判断区分战斗人员和非战斗人员,而这可能导致冲突升级。各国也正大力开发可自主发现目标、自主判断并实施攻击的“致命性自主武器系统”(LAWS)。技术发达的中等规模国家可能是自主武器的最大受益者,⑥Robert Work and Shawn Brimley, “20YY: Preparing for War in the Robotic Age,” Center for a New American Security, January 2014, p.33, https://fortunascorner.com/wp-content/uploads/2014/05/cnas_20yy_workbrimley.pdf.并可能改写常规力量分配,从而为国际体系注入更多的不确定性和不稳定性。对于具有理性决策模式的国家行为体而言,它是相对可控的。真正对战略稳定和国际体系产生影响的是非理性的恐怖组织等非国家行为体对致命性自主武器系统的运用。这些无疑都对大国战略稳定无益,但人工智能的战场态势感知所带来的战略互信也会因此增加,从而在一定程度上有利于战略稳定。

2.人工智能对经济能力的重构与异质化经济优势

大国经济实力的大致均衡和相互依存是维持大国战略稳定关系的坚实基础。①王政达:《中美复合战略稳定关系:建构依据、基本框架与发展趋势》,《国际安全研究》2019年第5 期,第96-99 页。经济实力是国家综合实力的基础。经济能力本身决定了社会发展水平,同时又是军事能力的基础。经济关系始终在国际关系中扮演着“压舱石”和“推进器”的关键作用,也一直是大国关系的牢固纽带。以中美关系为例,经贸合作是维持中美关系稳定的最为持久的积极推动力量。

人工智能是一种影响国家发展命运并且关系到国家综合实力的战略技术,已经成为经济转型升级的关键,并有助于“异质化”经济优势的形成。人工智能不仅是一种颠覆性技术,而且也是一种通用技术(General Purpose Technology),即人工智能有多种用途,可以应用到经济的几乎所有地方,并且有很大的溢出效应。②Richard G.Lipsey, Kenneth I.Carlaw and Cliffford T.Bekar, Economic Transformations:General Purpose Technologies and Long Term Economic Growth, New York: Oxford University Press,2006.新一代人工智能将重构生产、分配、交换和消费等经济活动的各个方面,形成新的宏观和微观智能需求,促进新技术、新产品和新产业的发展。这些重大结构变化将促进产业转型升级,从而实现生产力的新飞跃。从历史上看,霸权国就是通过生产方式的革新才带来生产地位的优势,从而形成与其他国家的“异质化”。③刘鸣:《美国霸权实力何以能持久延续?》,《社会科学》2007年第11 期,第44 页。作为颠覆性技术,人工智能技术一旦突破“奇点”,则又可能造成极大的“人工智能鸿沟”。而且,人工智能的开发和应用对资金和技术的高要求有可能引发就业结构变革,最终可能改变全球产业链,导致“数字鸿沟”的进一步加深。因此,以人工智能为核心的第四次工业革命可能在国家之间导致“赢者通吃”的局面,从而加剧各国之间的实力差距,这将不利于战略稳定。

然而,“异质化”的生产优势随着技术的传播和其他国家向那些在竞争中取得成功的国家学习的深化,“人工智能鸿沟”将被慢慢弥合,并向同质化发展。从这一点看,人工智能的技术赶超周期缩短是对大国战略平衡的利好因素。在之前的几次工业革命中,领先者与赶超者之间的时间差非常大。但在人工智能时代,发展中国家往往只需一两年时间即可跟进相似产品或服务。这种越来越小的时间差有利于多极世界的形成和战略稳定的提升。

3.人工智能对政治博弈的量化与理性战略选择

人工智能有助于推动政治博弈的量化和理性战略选择。政治博弈能力也是一国综合国力的重要方面。政治博弈分析政治互动中理性的行为主体如何以追求自身利益最大化为目标作出战略选择。政治博弈的筹码基于战略能力的多少以及战略意图的认知,但是政治博弈的效果也在于政治互动过程中的各种战略选择。一般而言,理性战略选择有助于战略稳定。但是过于理性的战略选择也可能因为缺乏价值判断能力和全面战略考虑而不利于战略稳定。

人工智能从三个方面促进理性战略选择。第一,人工智能使战略目标或国家利益的界定更加理性。国家利益的界定由于决策精英的个人视野和历史案例的受限而难以周全。传统上,国家利益的界定更多的是基于“有限”的经验与直觉,即国家精英以争取国家利益为目标,以历史案例作为支撑,基于经验和直觉来参与战略决策。而人工智能则可以基于大量数据集的处理向决策精英们提供建议,从而塑造战略,使国家利益的界定更为理性和全面。

第二,人工智能使战略决策依据更加科学和理性化。在战场上,作战指挥官能够借助人工智能更好地掌握战场信息,并获得更精确的战术建议。在实践中,在冲突开始之前,根据这种定量概率,可以选择和实施有效的兵力分配和战略部署作战计划。和平时期,人工智能同样可以利用大数据进行统计分析,及时感知战略态势变化,了解竞争双方的战略环境。基于经验和直觉的决策往往缺乏科学性,收集和处理的信息也非常有限。而且人的判断容易受到外部影响,特别是错误信息、集体思维、个人偏见和个人情感等因素的干扰。但人工智能技术的进步可以推动以数据为基础、以机器算法为支撑的理性战略决策,使得决策准确性和时效性大大提高,而且机器的介入也突破了人工手段的限制。

第三,人工智能可以突破“信息迷雾”,真正将“信息优势”变为“决策优势”。在前人工智能时代,在战场上并不是信息越多越好,过多的信息不仅会导致传输上的信息过载,而且会导致认知上的信息迷茫,战场上的“信息迷雾”会致使指挥员真假莫辨无法决策。同样,在政治博弈中,并不是越多的信息就能产生更多的决策优势,特别是由于决策者和决策团队处理信息的能力无论是数量上还是专业上都有很大的限制。然而,借助人工智能,可以整合不同领域的大量信息,真正将信息优势变为理性的决策优势。

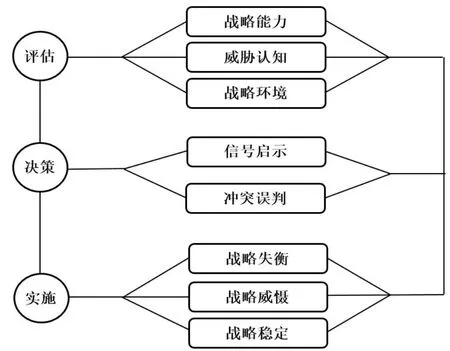

(二)人工智能对战略行为的动态介入效应

战略行为的评估、决策与实施环节体现了战略稳定实现的动态过程。对战略稳定的评估,既取决于战略能力的认知,也取决于主体之间对威胁的评估和认知,更要考虑当时的国际战略环境。战略决策是政治博弈与战略意愿的统一,而战略实施的结果则体现了战略稳定的不同状态。人工智能通过技术改变了评估决策能力的高低与便捷性,因而与核能力一样,直接成为战略稳定达成与否的核心要素之一(参见图3)。

图3 人工智能影响复合战略稳定的战略行为路径

1.人工智能对战略评估的变量介入与安全困境新领域

战略评估是战略行动能否启动以及如何启动的先遣步骤,也是战略稳定最终是否形成的第一切入点。人工智能介入战略评估的变量主要包括对战略能力、威胁认知以及基于前两者而对战略环境的判断。

战略能力堪称一国大战略的“家底”,它既是国家大战略目标体系的组成部分,也是实现大战略目标的手段。战略能力评估是战略研究最为关注的要点之一,一国大战略的最终选择取决于国家实力及其目标谋划。如上文所言,人工智能对于一国战略能力的影响是全面渗透性的,因而对复合战略稳定的影响也是多维的。人工智能作为颠覆性技术还常常赋予常规力量较弱的行为体以非对称能力与意图去对抗强国,甚至挑起冲突。在人工智能武器的非对称逻辑下,强权倾向于防御策略,而不是发动攻击,因为这些国家更依赖高技术网络,在冲突中有更高的预期损失。①刘杨钺:《网络空间国际冲突与战略稳定性》,《外交评论》2016年第4 期,第114 页。威胁认知常常是基于军事与技术能力变动而引发的风险判断,即本国处于战略能力的哪个阶段,且是否有能力应对变动产生的后果。基于人工智能对核武器、常规军事武器以及本身带来的“技术迷雾”,人工智能技术往往成为国家间战略互疑的新来源以及需要评估的重要环节。

总体来看,人工智能已经成为引发安全困境的新领域。人工智能时代的复合战略稳定与整体的国际环境息息相关。冷战时期,主要核大国通过确保使用核武器进行反击的能力来维持战略稳定,即所谓的“恐怖平衡”,因为使用核武器将导致遭受无法承受的报复。但是,如今的核恐怖平衡关系开始遭到破坏,尤其是美国退出《反弹道导弹条约》,其单边主义行动威胁了战略稳定性,同时全球也陷入核多边安全困境。然而,核领域的相互脆弱性并非维持战略稳定的唯一支柱。在人工智能时代,国际关系领域的一个显著现象就是,大国为谋取高新技术的战略竞争优势而发展高科技武器,强化“技术民族主义”政策,恶化整体的安全环境并引发新的安全困境。人工智能作为颠覆性技术和通用技术,是最重要的战略竞争前沿科技。

2.人工智能对战略决策的信号启示与冲突误判风险

战略决策是基于战略评估的分析和研究,从而作出对后续战略行动的目标与方向的选择。这一过程是一个动态过程,往往包括相关国家的政治互动。在此过程中,政治互动常常表现为互信意图确认的过程。一方面,人工智能可以提高战略决策能力。在军事指挥方面,具有推理、分析、预测和决策等功能的智能化指挥系统,可以提供更为全面的战场信息,模拟双方的部署和作战能力,演绎相对精确的战场态势,并以概率形式量化所有可能结果。例如,人工智能的机器学习系统可以协助情报分析人员从海量信息中提取有价值的军事、经济和政治情报,通过模式识别技术,分析敌方战术或找出敌方隐藏目标,提高决策的准确度和时效性。

另一方面,人工智能决策所依赖的数据信号如果被人为篡改或攻击可能会引发冲突误判风险,而且在发生危机的情况下,使用或提供人工智能情报、监视和侦察也可能压缩决策时间,增加紧张局势和冲突意外升级的可能性,并从负面影响战略稳定。这种冲突误判风险源自三个方面:第一,人工智能执行任务的意图可能被误读,从而增加冲突升级的风险。随着技术的发展和世界形势的演变,国家行为体可能越来越多地利用人工智能武器。但是在执行这些任务时,如何有效地释放明确的信号来展示国家的意图是一个挑战。这些活动可能被解释为对目标国安全利益的严重挑衅,引起目标国作出更严厉的反应,从而可能导致不必要的冲突升级。例如,人工智能如果应用于核武器系统可能会强化“先发制人”的核打击动机,人工智能在太空领域的应用也会对全球战略稳定带来破坏性影响,因为人工智能可以使反卫星手段更加精准、更具破坏性和更难追溯,从而加大一些国家实施“先发制人”的行动的可能性,而攻击卫星尤其是预警卫星往往被视为发动核打击的前兆。①文力浩、龙坤:《人工智能给军事安全带来的机遇与挑战》,《信息安全与通信保密》2021年第5 期,第24-25 页。如动能反卫系统可以借助人工智能,通过优化模拟来提升反卫成功率。又如,网络攻击可以用来攻击卫星的地面站点,人工智能则可强化网络攻击的能力。此外,在紧张局势加剧的时期,利用无人机等人工智能设备进行边界试探可能会直接或间接导致局势的螺旋式升级。②Jacob Parakilas, “The Coming Age of Strategic Annoyance,” The Diplomat, April 29, 2021,https://thediplomat.com/2021/04/the-coming-age-of-strategic-annoyance/.

第二,意外事故和人为恶意干预自主武器等人工智能应用的可能性增加,从而可能产生错误信号,引发风险误判和错误决策。人工智能应用高度依赖于对外部环境的感知和信息交流,所以人工智能技术在应用过程中很容易引发新的安全风险。人工智能的决策能力严重依赖于数据的完整和准确,一旦出现数据不完整或错误的情况,其数学计算的结果就可能出现偏差,削弱决策能力和降低决策的准确度。例如,执行侦察任务的无人机在受到黑客攻击或其他形式的电磁干扰后可能会出现碰撞、撞击、爆炸等异常行为,目标国可能会据此作出错误判断或升级反应。③刘杨钺:《全球安全治理视域下的自主武器军备控制》,《国际安全研究》2018年第2 期,第65 页。又如,人工智能超高的计算、传输和存储能力都有可能被恶意利用,并被用来实施更为高效、有针对性、难以防守和溯源的干扰或攻击。如果导弹利用人工智能跟踪并摧毁目标的功能存在缺陷或被黑客攻击,引发核战争的概率将大大增加,从而降低战略稳定性。如俄罗斯研发的“波塞冬”无人潜航器,可以设定核武器触发机制,悄悄潜伏到他国近海,一旦满足攻击唤醒机制即可自动发射。④Xavier Vavasseur, “Russia’s Poseidon Nuclear Torpedo Base to Be Ready by Summer 2022,”TASS Russian News Agency, January 27, 2021, https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/russias-poseidon-nuclear-torpedo-base-to-be-ready-by-summer-2022.如其智能系统发生上述问题,则意外难以避免,进而影响全球战略稳定。

第三,智能算法和政治机器人等新技术可能被用于虚假信息的“计算政治宣传”,甚至用于“对社会的敌意操纵”,①Michael J.Mazarr, et al., “Hostile Social Manipulation: Present Realities and Emerging Trends,”Rand Corporation, September 4, 2019.从而可能给出错误决策信号诱导,引发冲突风险。人工智能与区块链、虚拟现实等技术结合可以催生出新型有害信息,衍生有害信息传播新模式,并选择针对性的传播目标。以国家为主导、多种行为体参与、智能算法驱动、利用政治机器人散播虚假信息的计算政治宣传正在越来越多地应用在政治战中。所谓的“国家计算政治宣传”,即指政府借助算法、自动化和人工管理账户等手段,通过社交媒体网络管理和发布误导性信息的操纵信息行为。②郎平:《互联网如何改变国际关系》,《国际政治科学》2021年第2 期。

3.人工智能对战略实施的手段扩充与全域制胜型战略威慑体系

战略实施是战略行动的最后落实,直接关系到最后的战略稳定结果和不同的战略稳定状态。人工智能对战略实施而言,意味着手段扩充,不仅增加了经济发展的“异质化”突破能力和政治领域的量化博弈能力,军事上能实现许多人力无法实现的恶劣环境下的操作,而且可以完成人力无法胜任的繁复计算和连续战略任务。这是因为人工智能有两个人类无法比拟的优势:一是快速处理各类信息和快速反应能力。例如,自主武器系统不仅可以在无人操作的情况下自动攻击敌方目标,而且可以大大缩短己方观察、调整、决策和行动的循环周期。③Forest E.Morgan and Raphael S.Cohen, “Military Trends and the Future of Warfare: The Changing Global Environment and Its Implication for the US Air Force,” Santa Monica, CA: Rand Corporation, 2020.二是复杂多线程处理能力。④封帅:《人工智能时代的国际关系:走向变革且不平等的世界》,《外交评论》2018年第1期,第140 页。人工智能可以为人类提供辅助行动,如可穿戴式电子装备和辅助动力装置,从而在各种可能出现的紧急情况下得到帮助。因此,人工智能不仅能够增加执行任务的工具选择,而且因为自动化武器并不牵涉作战人员的伤亡,可以缓解决策者在启动和参与对外军事行动时可能面临的国内舆论压力,降低作出姿态的潜在成本。⑤刘杨钺:《全球安全治理视域下的自主武器军备控制》,《国际安全研究》2018年第2 期,第67 页。当然,这也可能使得原先可以通过外交谈判等手段解决的问题升级为冲突,不利于战略稳定。

不同的战略稳定状态中的战略实施有着不同含义,人工智能也发挥着不同的功效。战略失衡、战略僵持与战略稳定可以认为是不同的战略稳定状态,其和平程度呈递增态势。战略失衡即战争是通过作战行动去遏制敌人,目的是为了打赢;战略僵持是非大规模战争的军事状态,是争取和平的战略,是从心理上遏制敌人;战略稳定则是达到国家之间乃至国际社会的和平状态。战略失衡中的战略实施主要是指军事战争。在这种状态下,人工智能通过对传统战略稳定理论中的核心要素核武器与常规军事武器产生赋能效应,从而影响最终的博弈结果。智能武器系统可以将战争转化为武器系统的任务,最大限度地提高了武器使用效率以及各种武器系统间的协调。同时,人机协同可以完成仅靠人力无法完成的许多工作。人工智能还实现了人与武器的实质分离,使得战争实际伤亡率接近于零,传统的作战法如“消灭敌人有生力量”则失去了现实意义。①封帅:《人工智能时代的国际关系:走向变革且不平等的世界》,《外交评论》2018年第1期,第139 页。

人工智能时代,战略威慑体系已经从核威慑体系发展至包括核威慑体系在内的全域制胜型战略威慑体系。战略僵持与战略稳定的战略实施手段主要是战略威慑体系。人工智能技术的深度介入为全球威慑体系引入新的变量。全域制胜型战略威慑体系成为人工智能时代复合战略稳定的基石。全域制胜型战略威慑体系不仅包括核武器威慑,更包括高精尖非核武器威慑和网络空间威慑,甚至人工智能技术本身也成了威慑手段。之所以将这种模式称为全域制胜型,是因为军事手段可以结合经济、法律和外交等非军事手段用来应对包括核武器、常规武器和非常规武器在内的各种威胁。除与其他互补性技术相结合为极其复杂的活动提供集成的解决方案外,未来先进的人工智能系统很可能像冷战时期的核武器一样,独立地对潜在威胁进行威慑。人工智能将成为一种重要的战略威慑力量,因为技术是各种战略能力的基础。俄罗斯国家媒体报道说,人工智能是“俄罗斯击败美国的关键”。②《新的冷战?专家警告说,人工智能是全球军备竞赛的“首选武器”》,网易网,2018年1月31日,http://dy.163.com/v2/article/detail/D9EJU89K0512J09N.html。

虽然核武器是冷战期间最为重要的战略稳定支柱,但由于核武器的恐怖平衡效应和相互毁灭后果,核武器并不是大国竞争中的可操作选项。战略威慑体系是保障国家安全的重要基石,是把握大国之间战略博弈主动权的基本依托。③蔡业泉、梁熠:《战略威慑体系的构成、运用及其效用评估研究》,《军事运筹与系统工程》2014年第1 期,第13 页。相互脆弱性是战略稳定的重要组成部分,这种核心见解也是形成相互确保毁灭机制概念(Mutually Assured Destruction,MAD)的逻辑基础。托马斯·谢林(Thomas Schelling)认为,最后达成相互威慑的不是“平衡”(即军事能力的绝对平等或对称),而是当双方先发制人都无法摧毁对方的反击能力时局势也就稳定了。①Thomas C.Schelling, Surprise Attack and Disarmament, Santa Monica, CA: RAND, December 10, 1958.人工智能技术的介入使得“相互确保毁灭机制”逐渐瓦解。一方可以凭借人工智能技术支撑的更强大的态势感知能力,进而建立更强大的战略反导能力,降低对手核武器的效能,甚至剥夺对方的战略核反击能力。②徐纬地:《军用人工智能与网络安全》,《网信军民融合》2019年第10 期,第28 页。利用人工智能技术,攻击者可以高准确度猜测、模仿、学习甚至是欺骗检测规则,挑战防御的核心规则。同时,人工智能时代各国利益的相互契合、国家利益的多元性、相互依赖造成的脆弱性、新型无人武器的发展对传统人员伤亡的改写等等,都在促进新的全域制胜型战略威慑体系稳定机制的逐渐形成。

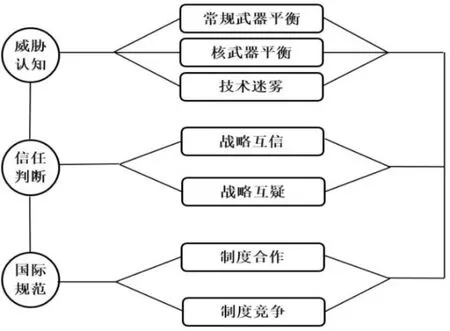

(三)人工智能对战略意愿的双向引导效应

战略稳定不仅基于一个国家在特定攻击和防御模式下的威慑能力,也取决于互动各方的战略意愿与互动过程中所形成的制度规范的约束性。在战略意愿这条链上,人工智能技术影响了对威胁的认知、战略互信的建立以及相关国际规范的发展。人工智能国际规范对战略互动中的危险行为设限和战略合作意愿的制度固化,可以加强国家间互信并提升大国战略稳定,但人工智能的发展导致对人工智能战略优势的一味追求也会影响威胁认知,进而对战略稳定造成潜在危害(参见图4)。

图4 人工智能影响复合战略稳定的战略意愿路径

1.人工智能对威胁认知的建构与“技术迷雾”现象

威胁认知是诱发国家间冲突的重要原因,也是可能引发战略稳定状态发生变化的主观因素。人工智能主要从两个方面影响威胁认知:第一,如果从核稳定和军事稳定的视角看,人工智能可能模糊常规战争和核战争之间的界限,引起冲突升级,也可能改变攻防平衡,从而影响战略稳定。如有学者指出,人工智能等技术的持续完善有可能“削弱最低核威慑战略”和“模糊常规战争与核战争的界限”。①Paul Bracken, “The Intersection of Cyber and Nuclear War,” The Strategy Bridge, January 17,2017, https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/1/17/the-intersection-of-cyberand-nuclear-war.人工智能技术有助于发现、跟踪和瞄准潜航器等本就具有威慑力的军事设施,或者让高精度的常规弹药更容易摧毁加固的洲际弹道导弹发射井。②James Holmes, “Sea Changes: The Future of Nuclear Deterrence,” Bulletin of the Atomic Scientists, Vol.72, No.4, July 3, 2016, pp.228-233.这种能力有着极为重要的破坏稳定的可能性,因为决策者威胁使用常规武器的可能性远高于任何类型的核攻击。③曾力宁、黄朝峰:《自主武器的特点及对未来战争影响——〈无人军队:自主武器与未来战争〉述评》,《国防科技》2020年第6 期,第139 页。在危机中,常规武器的威胁会令对手承受巨大压力,这可能会迫使其屈服,但也有可能导致双方卷入核战争。冲突可能升级的原因是,对手认为需要在被解除武装前使用核武器,以反击未能成功解除武装的攻击,或者只是危机导致意外动用核武器,从而破坏战略稳定。在攻防平衡方面,防御方可以利用图像识别技术来强化和加速威胁和目标识别,攻击方也可以利用信号劫持替换、样本污染等人工智能技术来迷惑防御方,从而使威胁识别更加困难。④徐纬地:《军用人工智能与网络安全》,《网信军民融合》2019年第10 期,第27 页。

第二,从复合战略稳定的视角看,人工智能更多情况下带给各国的威胁认知并不是生存性威胁,而是一种基于能力不足以及认知滞后于技术发展而被建构出来的安全威胁。⑤沈逸、孙逸芸:《威胁认知重构与战略互信重建——第四次工业革命背景下国家网络空间治理能力建设》,《中央社会主义学院学报》2019年第5 期,第104 页。人工智能时代,绝大多数场景下的威胁都不是来自主权国家的生存性威胁和挑战,而是一种“技术迷雾”现象。这种威胁认知继而会引发国家间的恶性竞争,改变相互之间的攻防平衡,从而影响战略稳定。

“技术迷雾”是一种隐喻,源自卡尔·克劳塞维茨(Carl von Clausewitz)对战争不确定性的“战争迷雾”描述。⑥刘树才:《技术变革与战争“迷雾”演化》,《国际展望》2018年第4 期,第83 页。技术迷雾来源于三个方面:一是大国的战略目标往往并不是战略稳定,而是战略优势。事实上,战略稳定而非战略优势才是值得追求的。战略稳定是各大国在对战略优势的追求过程中的一种状态。人工智能被视为一种重要的战略威慑力量。因此几乎可以肯定的是,有人会把人工智能变成一种武器——而其他人也会这么做——哪怕只是出于一种准备自卫的愿望。尽管战略优势和战略稳定之间也有转化路径,但是对人工智能相关战略优势的一味追求是对战略稳定的潜在危害,因为技术也被视为改变攻防平衡的重要因素。按照攻防理论的观点,当攻防平衡向进攻占优方转化时,那么具有更高机动性和自身防护力的武器系统将提升攻击优势,国家发动先发制人攻击的可能性将会提高。二是人工智能时代非国家行为体的非对称能力的提升。国家作为相对理性的行为体,相互之间可能达成某种程度上主动限制人工智能武器研发和应用的共识,但是这并不能阻止跨国犯罪集团、民族分裂势力和恐怖主义组织等非国家行为体利用人工智能发动攻击。三是因为人工智能威胁识别判断和攻击溯源困难依然存在,大国也可能被掌握某种人工智能技术手段的第三方拖入战争。①徐纬地:《军用人工智能与网络安全》,《网信军民融合》2019年第10 期,第27 页。

2.人工智能对战略互信的影响与战略互疑新来源

战略互信是战略稳定的重要保障。最高层级的战略稳定是战略意愿的稳定。即使战略能力不平衡,但是如果战略互信充足,同样可以促进战略意愿稳定,从而达成全面战略稳定。虽然人工智能的相互战场态势感知和攻击能力的增加可以在一定程度增加战略互信并有利于战略稳定,但从国际关系的视角看,以人工智能为代表的第四次工业革命,本身就诞生于战略互信严重不足的国际环境下。②沈逸、孙逸芸:《威胁认知重构与战略互信重建——第四次工业革命背景下国家网络空间治理能力建设》,《中央社会主义学院学报》2019年第5 期,第105 页。人工智能的发展则可能加剧这种战略互信的不足,并成为战略互疑的新来源。

第一,与人工智能相关的军备竞赛可能成为国家间战略互疑的新来源,因为降低的战争门槛、膨胀的武器库规模、不确定的技术演进路径使得无人化、智能化战争的未来图景难以预测。③刘杨钺:《全球安全治理视域下的自主武器军备控制》,《国际安全研究》2018年第2 期,第63 页。当前大国间的全面战略稳定,仍必须以传统军事领域的战略稳定为基础。各大国均有良好的意图,并正为和平稳定的国际关系努力。然而避免大国间冲突和对抗的方法不能仅仅依靠有关国家的意愿和意图,因为在目前大国之间普遍缺乏相互信任的情况下,它们的意图往往难以澄清,更难以核实。④达巍、张昭曦:《中美关系新阶段中的战略“失语”与战略稳定探索》,《国际安全研究》2016年第5 期,第57 页。即使是在和平时期,现实主义的拥护者们认为也必须保持更强的军事部署和战略力量,以确保潜在攻击者可以随时被拦截,从而不遗余力地加入军备竞赛的大军。

第二,对人工智能的不完全掌握也会增加各国对特定对手人工智能攻防能力的不确定性,成为战略互疑的又一来源,并且引发军备竞赛,影响战略稳定性。人工智能是不断发展的新技术,许多应用也只是处于摸索阶段,这种不完全掌握新技术不仅会引发自身的战略焦虑心理,也降低了对竞争对手的战略信任。

第三,依靠第四次工业革命发展起来的数据流动和数据管理问题成为新的隐患,数据鸿沟与数据安全使得各国达成互信的成本与难度提升。此外,战略互疑也使得各大国在人工智能领域分享经验存在不足。这种经验不足使决策者面临潜在的不明智判断的风险,并且降低了战略稳定性。

3.人工智能对国际制度规范的挑战与合作竞争双驱动

战略意愿往往最终通过制度形式即国际制度规范进行表达,这些制度形式具有双向作用,一方面会对战略互动中的危险行为设限,另一方面会对战略合作意愿进行制度固化。作为制度性因素,战略意愿可以重构技术和行为性因素,平衡技术和行为性因素中的风险,是影响战略稳定的重要考量。人工智能时代,影响战略稳定的国际制度规范的因素可以分为积极因素和消极因素。

人工智能影响国际制度规范的积极因素主要指人工智能技术的相互依赖性和与人工智能相关的共同利益以及由此推动形成的合作制度。人工智能技术的发展与应用依赖于完整的产业链,而当今时代的产业链早已无法局限于一国境内,产业链的全球化是不争的事实,技术脱钩并不能真正实现。全球化依然是客观需要,只有实现产业链各环节的有机结合,才能提升产业链的运营效率。技术和产业链的相互依赖也同时使经济和政治领域的事件成为不稳定的可能诱发因素。相互依赖性本质上源于越来越多的共同利益,如对人工智能等先进技术的控制,利用人工智能技术来联合应对核武器的扩散、国际恐怖主义、气候变化以及其他可能危及经济增长和繁荣的威胁。因此,大国之间的战略稳定关系得以保持的原因不仅仅在于这些国家有能力在相互脆弱的情况下对彼此造成难以承受的损害,还因为它们需要彼此合作以实现更重要的目标,即面对共同的挑战和威胁。①托马斯·芬加、樊吉社:《中美关系中的战略稳定问题》,《外交评论》2014年第1 期,第44 页。总体来看,共同利益和相互依赖有助于大国战略稳定,特别是在人工智能这样的高科技领域,强强合作是取得突破的最好途径,并将对战略稳定产生正面作用,尽管这种稳定性又很脆弱。

人工智能也同时从消极面影响国际制度规范,这主要是指人工智能技术和规范的不成熟以及大国对规则制定权的竞争。目前人工智能研究仍然处于起步阶段,相关技术和行为层面的国际规范还基本处于空白状态。这就使得人工智能的相关行为难以形成国际制度规范,难以管控影响战略稳定的人工智能危险行为,从而增加战略稳定的不可预测性。历史表明,技术发展的成功先行者往往是规则制度的制定者,而后发者一般只能被动接受规则制度(尽管也有可能制定新规则,但难度非常大)。因此,各大国都在加紧进行人工智能发展的相关研发,同时也借助各种技术战略联盟试图占领更多市场并在规则制定的竞争中占优。①杨震宁、范黎波、曾丽华:《跨国技术战略联盟合作、战略动机与联盟稳定》,《科学学研究》2015年第8 期,第1162 页。2019年年底,美国人工智能国家安全委员会提交的中期报告认为,美国必须建立合作伙伴网络以增强在人工智能领域的竞争力,②National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI), Interim Report, November 2019, https://www.nscai.gov/reports.大国争夺全球范围内的技术制高点与规则制定权的恶性竞争可能形成技术和规则垄断,从而影响战略稳定。

五 从人工智能治理角度促进复合战略稳定

战略稳定是一个动态概念,人工智能的各项应用有巨大的潜力并对战略稳定产生显著影响,尽管有些因素能够增进战略稳定,但是人工智能对战略稳定的影响多数情况下可能是负面的,比如人工智能导致常规战争和核战争之间的界限趋向模糊,从而可以增加武装行为的选项;人工智能执行任务的意图可能会被误读,从而引发冲突升级;国家心理焦虑引发的对人工智能战略优势而非战略稳定的一味追求以及导致的国家间的战略互疑等,③Cai Cuihong, “The Shaping of Strategic Stability by Artificial Intelligence,” in Lora Saalman,ed., The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and Nuclear Risk, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), October 2019, pp.54-77.这些都是战略稳定的破坏因素。

鉴于人工智能对复合战略稳定的潜在影响,我们有必要尽快思考并设计有利于战略稳定的人工智能治理体系。全球战略稳定的核心是大国之间的战略稳定。④石斌:《国际关系思想史研究的重要实践意义》,《史学月刊》2021年第1 期,第11 页。遵照前文模型,各国尤其是大国,同样可以从对应的战略能力、战略行动和战略意愿三个角度思考如何从人工智能治理角度促进战略稳定。

(一)维护复合战略稳定的战略能力

从维护复合战略稳定的战略能力维度看,第一,各国可在发挥人工智能最大作用的同时,充分研究人工智能系统脆弱性的应对方法,从而避免战略不稳定的诱发因素。人工智能应用推广中隐含着诸多复杂性和不确定性。人工智能系统本身具有脆弱性和难以预测性,系统意外和敌方网络攻击都可能带来灾难。只有进一步发展相对成熟的脆弱性应对能力,才能预防智能化时代的系统性和灾难性风险。人工智能发展的基础是数据,数据安全是各国人工智能系统脆弱性的共同挑战。跨境数据的治理也是各国人工智能发展中的焦点问题,都需要各国合作应对。

第二,各国应推动人工智能的合理化应用,破解“赢者通吃”和人工智能鸿沟。由于人工智能对技术、人才和资源的极高要求,新的数字鸿沟更易产生,从而导致各国经济差距的扩大,并进一步影响国际经济体系稳定和总体战略稳定。①鲁传颖、约翰·马勒里:《体制复合体理论视角下的人工智能全球治理进程》,《国际观察》2018年第4 期。人工智能的应用应该均衡推进,即人工智能研发聚焦军事的同时不应该忽略人工智能的社会经济效益。因此,人工智能领域军民融合发展也很重要。通过人工智能军用技术民用化来推动部分军用技术在制造、医疗、交通、环保、农业和安防等重点领域的应用,通过广泛吸收民间智慧以促进民用技术军事化,从而提升军队智能化装备水平。

第三,各国应加快研究制定国家级人工智能发展战略,尽快发展人工智能技术,加强对人工智能的认知,从而减少战略焦虑。人工智能既是一个具有颠覆性意义的重要技术,同时也是综合了统计学、脑科学和计算机科学等多领域知识的交叉型学科。各国不仅要大力推进语音识别与自然语言理解、图像识别与理解、生物特征识别与理解等关键技术研发,而且要积极进行脑科学、神经科学和认知科学等前沿技术领域布局,继续加大力度推进深度学习理论研究,持续支持认知脑模拟及计算模型、类脑信息处理、多模态感知及信息处理等核心技术的研发和应用。②徐贵宝:《美国智能网络攻防对我国网络强国的启示》,《世界电信》2017年第3 期,第59 页。此外,还要加强人工智能技术的体系架构和技术标准等研究。

(二)维护复合战略稳定的战略行为

从维护复合战略稳定的战略行为维度看,第一,各大国应增加人工智能相互战略透明度,从而增强战略互信,建立正确的战略稳定观,减少技术民族主义影响,加强人工智能领域的合作和经验分享。当前,存在两种截然不同的战略稳定观:一是从维护超级大国的全球主导地位出发,遏制任何动摇或者可能动摇这一地位的“挑战”,为此继续奉行突出军事威慑、强化军事联盟、谋求军备优势、实施扩展威慑的冷战思维。二是从维护普遍安全出发,防止冲突与对抗破坏各国得以和平发展的国际安全环境,为此必须强调和平共处、相互依存、互利共赢、睦邻友好的以合作促安全的理念。①石斌:《国际关系思想史研究的重要实践意义》,《史学月刊》2021年第1 期,第12 页。显然,后者才是正确选择。在当前的国际形势下,技术民族主义和科技脱钩现象使得国际人工智能合作越发困难。然而,行为体之间只有充分培养合作和信任,才能促进人工智能的健康与发展,才能促进战略稳定,推进世界和平与发展进程。

第二,各大国相互之间应该建立危机管理机制,这不仅包括危机预防,还包括危机处理机制,从而促进大国战略稳定。随着人工智能的应用越来越具有战略意义,各国需要考虑人工智能具有学习判断和执行能力后人类如何及时阻止其行动的预案,并建立起危机处理的沟通渠道。例如,鉴于核攻击是不可收回的,所以人工智能的一大危机在于如何预防人工智能因素触发核危机,同时避免传统危机向核危机转化;一旦发生了可能的核危机,还要防止其进一步升级。在安全领域,国家依旧是最重要的主体,各大国需要合作做好人工智能相关危机发生前的预防准备工作,考虑在危机发生后如何在最短时间内提出危机解决方案并予以实施。

第三,平衡战略决策中的常规判断和人工智能应用,合理规范人工智能的各项应用尤其是军事应用,防止对人工智能的过度依赖。②巩辰:《全球人工智能治理——“未来”到来与全球治理新议程》,《国际展望》2018年第5 期,第44 页。虽然人工智能应用有很多优越性,但是人工智能也存在局限性,比如严重依赖数据,无法分析数据不涵盖的问题,同时人工智能的应用需要针对问题设计算法,不能完全替代人类思维,等等。

(三)维护复合战略稳定的战略意愿

从维护复合战略稳定的战略意愿维度看,第一,各大国应推动构建人工智能的相关正式和非正式国际机制,如大国对自动武器发展的制度约束、人工智能武器军备竞赛的约束规则等。以致命性自主武器为代表的人工智能武器研发和军备竞赛可能危及国家间的和平稳定甚至关乎人类社会的生死存亡。据联合国安理会利比亚问题专家小组表示,2020年3月,土耳其STM 公司生产的“卡古-2”(Kargu-2)无人机在利比亚武装冲突中首次以自主模式猎杀武装人员,成为人类战争史上首次尝试基于人工智能的“无人机自主杀人”。③Joe Hernandez, “A Military Drone with a Mind of Its Own Was Used in Combat, U.N.Says,”NPR, June 1, 2021, https://www.npr.org/2021/06/01/1002196245/a-u-n-report-suggests-libya-saw-thefirst-battlefield-killing-by-an-autonomous-d.自主控制武器的杀伤力与责任人的界定都需要构建应用规范和制度以避免被滥用。联合国在人工智能领域成立的致命性自主武器系统政府专家组(GGE)就是一个有益尝试。①UNIDIR, “The Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies: Concerns,Characteristics and Definitional Approaches,” Geneva, 2017, http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/the-weaponization-of-increasingly-autonomous-technologies-concerns-characteristics-and-definitionalapproaches-en-689.pdf.人工智能快速发展和军事化的趋势对现有国际武装冲突法中的区别性、相称性和人道性等核心原则造成严重冲击,也需要从制度构建方面进行思考研究。

第二,各大国需要推动多元主体共同构建人工智能的相关机制,防止人工智能技术的非法扩散和恶意使用。国家/政府、跨国公司(科技类企业)、技术社群和政府间国际组织都是全球人工智能治理体系中的主要行为体。在国防和安全等战略技术领域,国家/政府既是战略和政策的制定者,也是监管者,同时还是直接的参与者和推动力量。②Gregory C.Allen and Taniel Chan, Artificial Intelligence and National Security, Cambridge:Harvard University, 2017.跨国科技企业为人工智能技术发展提供了知识信息、技术服务和创新力量。由于技术管控极难,滥用门槛极低,人工智能不仅能够为国家行为体赋能,而且也容易落入极端个人、犯罪团伙甚至恐怖组织之手。各主体需要共同研究如何避免先进的人工智能技术落入恐怖分子之手,阻止非理性的恐怖组织等非国家行为体对致命性自主武器系统的运用,防止恐怖分子将商用人工智能产品整合改装成威力可观的攻击武器等等。

第三,重视人工智能技术制度中的伦理问题。例如,如何确保机器不会取代、控制和伤害人类,以及人类已有的道德和价值体系如何被机器遵循等。③鲁传颖、约翰·马勒里:《体制复合体理论视角下的人工智能全球治理进程》,《国际观察》2018年第4 期。对于人工智能机器能否成为独立法人、智能机器的损害如何追责等问题上,由于法律本身的滞后性特点,在制定出成文的法律之前还需要社会制度和社会道德来加以约束。④黄碧辉:《人工智能时代的制度安排与法律制度》,《法制与社会》2019年第28 期,第20-22 页。以伦理为先导的社会规范调控体系是对人工智能技术发展过快而法律滞后的最好补充。技术社群电气电子工程师协会(IEEE)制定的《人工智能设计的伦理准则》和《阿西洛马人工智能原则》倡议是目前关于人工智能道德标准的主要代表。伦理规范为后续法治建设提供了重要法源,即在一定时候,伦理规范亦可转化为法律规范,实现道德的法律化。⑤吴汉东:《人工智能时代的制度安排与法律规制》,《法律科学(西北政法大学学报)》2017年第5 期,第135 页。

结 语

随着技术的进步与时代的变迁,战略稳定的体系框架发生了重大变化。在新时期,战略稳定是一个系统、多维、跨学科的议题,涉及安全战略、地缘政治、军力结构、经济能力与科技水平等诸多领域,①石斌:《大国构建战略稳定关系的基本历史经验》,《中国信息安全》2019年第8 期,第32 页。涵盖大国战略能力平衡、战略意愿稳定、行为冲突与治理机制平衡等方面。本文构建的复合战略稳定模型由战略能力、战略行为和战略意愿这三条相互交织甚至迂回环绕的链条组成。人工智能作为一种颠覆性技术和通用技术,更适合用复合战略稳定论来解释其对战略稳定的作用。因为人工智能技术能够打破国家的战略能力、战略行为和战略意志之间的间隔,并通过对战略能力的全面渗透效应、战略意愿的双向引导效应、战略行为的动态介入效应,从正负两个方面影响复合战略稳定。

总之,人工智能的各项应用有着巨大潜力,其对于当前国际安全、经济和政治体系的作用最终会影响国际体系的稳定,②封帅:《人工智能时代的国际关系:走向变革且不平等的世界》,《外交评论》2018年第1期。同时也将对战略稳定产生显著影响,而战略稳定直接关系到国家间的冲突与和平,并影响国际秩序稳定。技术本身都是中性的,但是技术究竟是成为天使还是变成魔鬼,都取决于人类如何使用。③徐纬地:《军用人工智能与网络安全》,《网信军民融合》2019年第10 期,第27 页。只有认清人工智能对战略稳定的正面和负面影响因素,积极有针对性地降低负向影响并加强正向影响,才能避免进入因为人工智能而导致的“战略烦恼时代”(Age of Strategic Annoyance),④Jacob Parakilas, “The Coming Age of Strategic Annoyance,” The Diplomat, April 29, 2021,https://thediplomat.com/2021/04/the-coming-age-of-strategic-annoyance.并从总体上增进战略稳定,塑造人工智能时代更为稳定的整体国际秩序和安全环境。