腮腺多形性腺瘤和沃辛瘤的超声特征对比分析

金 朋,蒋翠萍,陈松旺,陈 洁,石 岩,张柳婷,郭培杰

1. 南京医科大学附属南京医院(南京市第一医院)超声科,江苏 南京 210012;

2. 南京医科大学附属肿瘤医院放疗科,江苏 南京 210009;

3. 滨州医学院附属医院超声科,山东 滨州 256699

涎腺肿瘤主要发生在腮腺,80%的腮腺肿瘤为良性[1],以多形性腺瘤和沃辛瘤(Warthin tumor,WT)最多见。腮腺肿瘤的治疗取决于组织学类型[2],WT极少恶变和复发,仅需行肿块剜除术,而2%~25%的多形性腺瘤可发生恶变,故首选腮腺浅叶切除术[3],因此术前需要对两者加以鉴别。超声引导下穿刺活检广泛应用于腮腺肿瘤的术前诊断,但有其局限性,如假阴性率高、针道种植,以及容易引起血肿及感染等。由于90%的腮腺肿瘤位于浅叶,且超声具简便、经济、无创、实时等优点,故首选超声检查。本研究对比腮腺多形性腺瘤和WT的超声声像图特征,以期提供两者的鉴别诊断信息。

1 资料和方法

1.1 一般资料

回顾并分析2012年2月—2021年9月南京医科大学附属南京医院经超声检查并经术后组织病理学确诊为多形性腺瘤和WT的116例患者的超声图像。多形性腺瘤45例,男性20例,女性25例,年龄21~72岁,中位年龄46.0岁;WT 71例,男性69例,女性2例,年龄50~81岁,中位年龄63.0岁。本组资料有18例为多发病灶,其中多形性腺瘤有1例为单侧多发,WT有17例(15例单侧和2例双侧)为多发病灶。多发病灶患者,双侧各选取1个直径最大的病灶纳入研究,故共计118个病灶。其中42个多形性腺瘤病灶有血流图像,64个WT病灶有血流图像。

1.2 仪器与方法

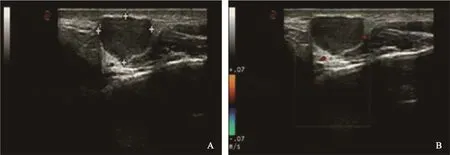

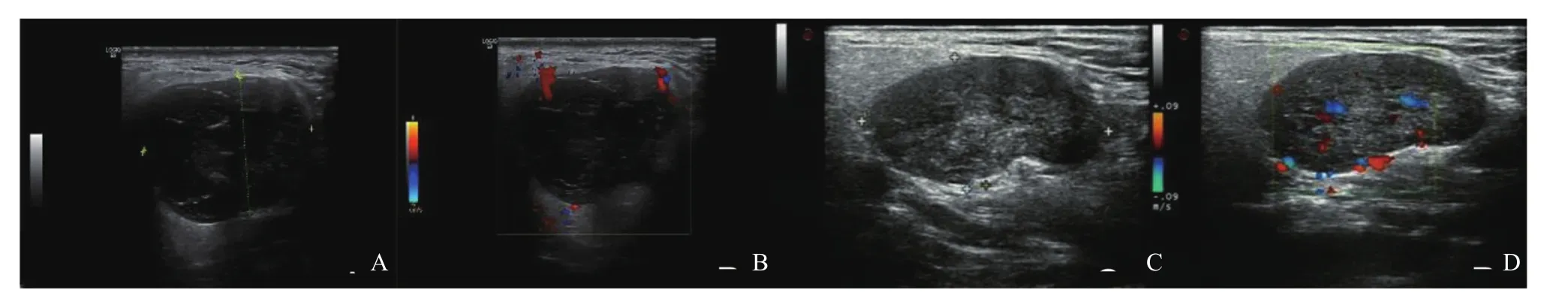

采用荷兰Philips公司的iU Elite、意大利Esaote公司的MyLab Twice彩色多普勒超声诊断仪,线阵探头频率为5~18 MHz。患者取平卧位或侧卧位,发现病灶后,测量其大小(长径×短径)以及长短径比值,观察并记录其形态、边界、内部回声性质(图1,包括内部回声高低和内部回声均匀性:肿瘤回声与腮腺实质回声相仿记为等回声,低于腮腺实质回声但高于头面部肌肉回声记为轻度低回声,低于头面部肌肉回声记为高度低回声;瘤体内部仅表现为一种回声时记为回声均匀,同时包含两种及以上回声的区域面积占比超过瘤体面积50%的记为高度不均匀,否则记为轻度不均匀;若病灶内部有囊性变,则只观察实性部分)、囊性变、网状条索(病灶内出现短线状或小片状分隔形成“网格状”结构,图2)、钙化、后方回声(与骨骼回声相仿甚至高于骨骼回声记为高度增强,低于骨骼回声记为中度增强)以及血流情况。血流情况参考Alder血流半定量法:0级,病灶内无血流;Ⅰ级,少量血流,病灶内见1~2个点状或者棒状血流信号;Ⅱ级,中量血流,可见3~4个点状血流信号或1条重要血管;Ⅲ级,丰富血流,可见5个以上点状血流信号或2条显示清晰的较长血管[4]。

图1 关于内部回声性质的样例说明

图2 关于网状条索的样例说明

1.3 统计学处理

应用SPSS 25.0统计学软件,符合正态分布的计量资料以±s 表示,组间比较采用独立样本t检验,计数资料比较采用χ2检验。绘制受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线分析特征性指标对WT的诊断效能。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 多形性腺瘤与WT各项观察指标比较

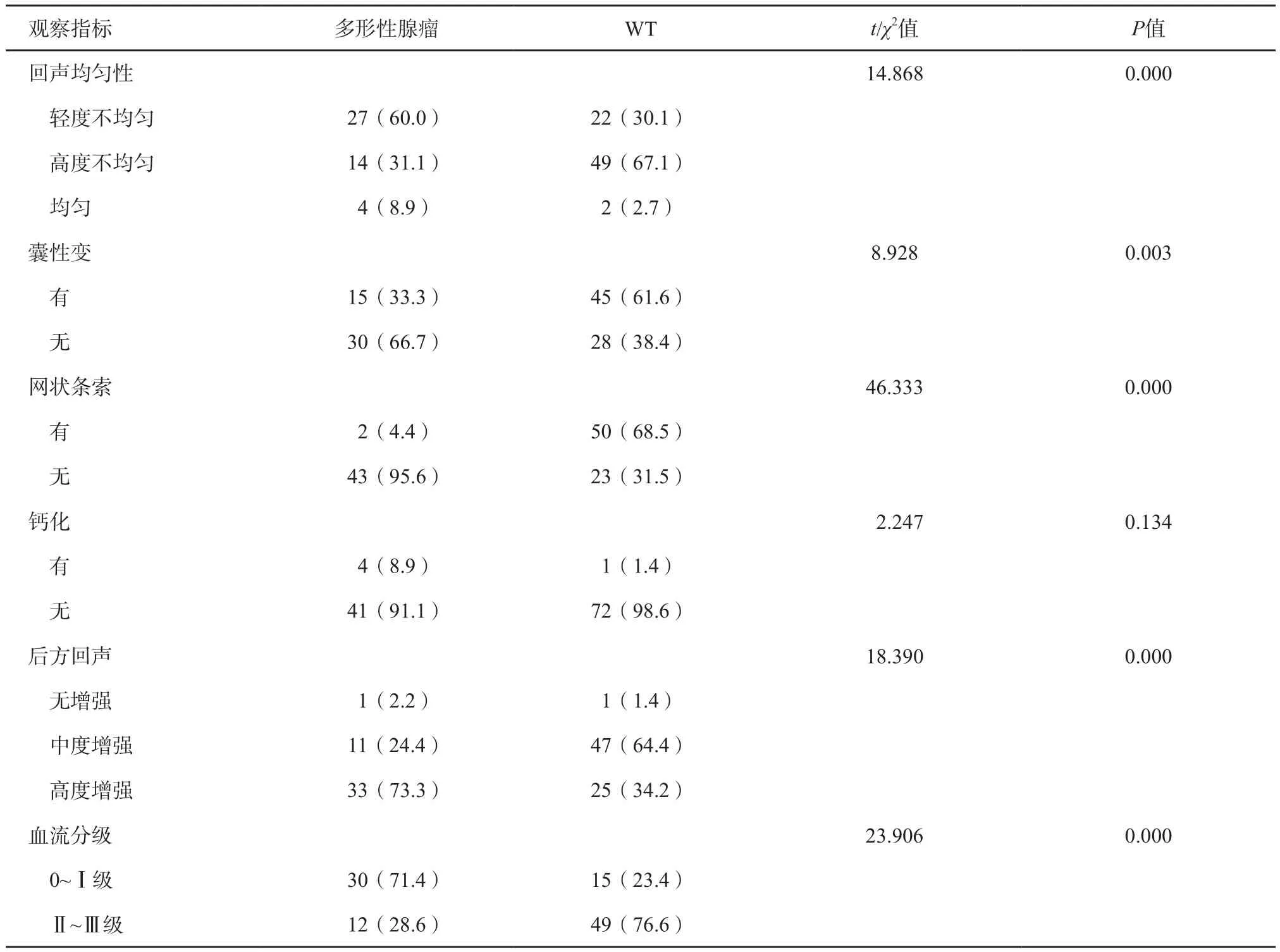

多形性腺瘤与WT在性别、年龄、是否多发、长径、长短径之比、形态、内部回声高低、内部回声均匀性、网状条索、囊性变、后方回声以及血流情况方面比较差异有统计学意义,其余观察指标差异无统计学意义(表1)。

表1 腮腺多形性腺瘤与WT各项观察指标的比较 n(%)

续表

多形性腺瘤(图3)与WT(图4)比较:前者长径(P=0.000)及长短径之比(P=0.000)均小于后者;两者形态以圆形或椭圆多见,均可见分叶状,前者不规则占比明显高于后者(P=0.038);前者以轻度低回声为主,后者轻度低回声稍多见且高度低回声占比明显高于前者(P=0.049);前者多呈轻度不均匀而后者多呈高度不均匀(P=0.000);后者囊性变及网状条索占比均显著高于前者(P分别为0.003和0.000);前者后方回声多表现为高度增强,后者多为中度增强(P=0.000);前者血流分级以0~Ⅰ级为主,后者以Ⅱ~Ⅲ级为主(P=0.000)。两者均表现为边界清晰,极少出现钙化,差异均无统计学意义。

图3 多形性腺瘤超声表现

图4 WT超声表现

2.2 超声指标对WT的诊断效能

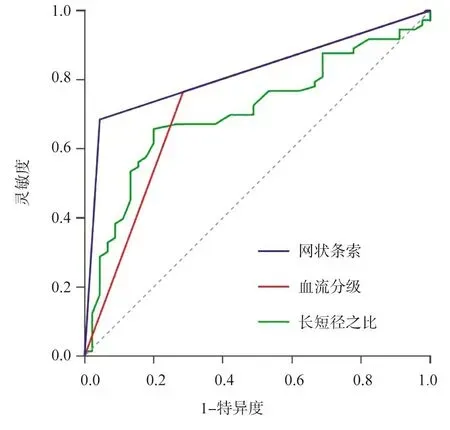

针对单因素分析结果中差异有统计学意义的9项超声特征绘制ROC曲线,得出曲线下面积(area under curve,AUC)由高到低分别为0.820、0.740、0.708、0.699、0.690、0.642、0.624、0.611、0.577,一般认为AUC大于0.700表示诊断指标准确度高,故以0.700为界值筛选出3项超声特征,分别为网状条索、血流分级和长短径之比,同时计算上述3项指标对腮腺WT的鉴别诊断效能(图5)。网状条索的AUC为0.820,灵敏度68.49%,特异度95.56%;血流分级的AUC为0.740,灵敏度76.56%,特异度71.43%;长短径之比的AUC为0.708,以1.51为截断值,灵敏度65.80%,特异度80.00%。

图5 网状条索、血流分级和长短径之比诊断腮腺WT的ROC曲线

3 讨 论

腮腺多形性腺瘤和WT均为良性肿瘤,二维超声对两者的鉴别诊断具有一定的价值。临床特征方面,本研究发现两者在性别、年龄、是否多发方面差异有统计学意义。多形性腺瘤好发年龄为40岁以上,女性稍多于男性,极少多发,而WT好发于老年男性,20%左右的患者单侧多发或双侧发病,与以往研究[5]观点相似。多发可能与肿瘤的胚胎学起源有关,腮腺早期形态发生阶段,上皮和淋巴成分之间没有腺内分隔[6]。本组患者中WT的患者数量明显多于多形性腺瘤,与传统观念中多形性腺瘤为最常见的腮腺肿瘤不符,原因可能如下:① WT的发病率正逐渐增加,有学者[7]统计了WT的发病率,相对于多形性腺瘤,WT的百分比从1990年的24%增加到2014年的48%;② 本研究中的样本纳入标准是同时具有术后病理学检查结果和超声图像的患者,有术后病理学检查结果但无超声图像的患者被排除在外,可能存在选择偏倚。

本研究发现两者在多项超声特征中差异有统计学意义,其中根据ROC曲线的AUC发现网状条索、血流分级和长短径之比对WT的诊断价值最高。WT的长径和长短径之比明显大于多形性腺瘤,与Miao等[8]的研究结果一致,Ryoo等[9]则认为两者的长短径之比没有差异,但其研究样本量较少,且包括了颌下腺的肿瘤。多形性腺瘤和WT均以圆形或椭圆形多见,且分叶状均有一定占比(多形性腺瘤:26.7%,12/45;WT:26.0%,19/73)。有研究[10]未发现WT呈分叶状,同时发现分叶状诊断多形性腺瘤虽然灵敏度仅为43.7%,但特异度可达92%,可能与WT样本太少有关,仅12例。也有部分多形性腺瘤表现为不规则外形(26.7%,12/45),可能因为此类型细胞病理增生集中在极小范围中,易损伤包膜,从而表现出不自然的外观曲线,甚至呈现角状。

多形性腺瘤内部回声主要表现为轻度低回声(71.1%,32/45)和轻度不均匀(60.0%,27/45),WT内部回声多高度不均匀(67.1%,49/73),且高度低回声(45.2%,33/73)比例明显高于多形性腺瘤,这可能与肿瘤内部成分有关。WT内部成分单一,常以淋巴样组织居多,而此类组织在超声图像中较其他组织回声更低,此外病灶内腺上皮细胞具有分泌功能,其产生的液体可使肿瘤内的回声进一步偏低。淋巴样组织丰富亦可导致瘤体内出现感染、化脓,导致内部结构混乱[11],声像图表现为复杂不均。多形性腺瘤则由黏液软骨样基质、腺上皮和肌上皮混合而成,组织内含蛋白质较多,故回声没有WT低且较WT更均匀[12]。WT的囊性变(61.6%,45/73)和网状条索(68.5%,50/73)均显著高于多形性腺瘤。病理学表现下WT呈由上皮和淋巴成分组成的乳头状囊性病变,双层颗粒状嗜酸细胞,可有淋巴滤泡,具有生发中心,与囊性病变对应[13]。囊腔主要是肿瘤腺上皮组织分泌液体,因无正常导管系统排出瘤体而淤积所致,也与肿瘤体积过大以及局部组织缺血有关。有学者[14]将囊性变作为WT的超声特征,灵敏度、特异度和准确度分别为46.4%、100.0%和48.3%。同时,囊腔本身构成的声学反射界面以及囊腔之间的淋巴间质是形成网状条索的基础。多形性腺瘤后方回声多呈高度增强(73.3%,33/45),而WT多呈中度增强(64.4%,47/73),这与Mansour等[15-16]研究结果相似,通常后方回声增强归因于囊性病变,即当瘤体内囊性成分较多时,内部回声较低,声波在组织内衰减减少,透过肿块产生后壁回声增强效应,但相比之下,其认为后方回声增强与组织学成分相关,而非宏观囊性液体量,例如具有宏观囊性变的WT通常表现为无/中度回声增强,而没有囊性变的多形性腺瘤常表现为高度增强。

CDFI显示多形性腺瘤呈乏血供,0~Ⅰ级占多数(71.4%,30/42),而WT血供丰富,以Ⅱ~Ⅲ级为主(76.6%,49/64),此结果与其他研究相符[9,17-19]。病理学表现提示WT病灶间质淋巴组织丰富,可见生发中心,被膜处和淋巴结间质内可见数量不等的大小血管分布[20],故WT血供丰富可能与肿瘤内的淋巴间质成分的含量有关,间质越多,血管分布也越多。

综上所述,腮腺多形性腺瘤和WT的超声特征具有显著差异,特别是当肿瘤内出现网状条索、血流分级为Ⅱ~Ⅲ级、长短径之比大于1.51时,应考虑可能为WT。