北音系韵书《音韵清浊鉴》中的文白异读问题*

宋 峰

(江苏理工学院 人文社科学院,江苏 常州 213001)

《现代汉语词典》(第7版)这样定义“异读”:指一个字表示同一个意义时习惯上具有的两个或几个不同的读法,如“谁”字读“shéi”,又读“shuí”。而所谓“文白”,在语言学上一般是指有些汉字在方言中有两种读音:一种是读书识字所使用的语音,叫作“文读”,又称“读书音”或“文言音”等;另一种就是平时说话时所使用的语音,叫作“白读”,又称“说话音”或“白话音”等。文白异读是汉语历时方言中一种特有的语言现象,不只是在口语中,在反映时音的一些汉语音韵文献中也多有保留。

成书于1324年的《中原音韵》记录了不少文白异读现象,学界在这方面的研究成果较多(刘纶鑫[1]85-101,忌浮[2]35-43,张玉来[3-4]等),为北京话中文白异读的系统研究提供了重要参考。清初大兴(今北京)人氏王祚祯所编纂的《音韵清浊鉴》(以下简称《清浊鉴》)受《中原音韵》影响较大,在入声作三声各栏里同样保留了不少文白异读词。

考察《清浊鉴》所描写的文白异读现象,有助于了解元代至清初这个时段内文白异读词的变化情形。当然本文的重点不是梳理这种历时的变化,而主要是就《清浊鉴》本身所记录的文白异读现象进行统计、归纳,并就其所呈现出的若干特点进行解读,以期为北京话中文白异读词的研究提供某些参考。

一、《清浊鉴》中的文白异读现象

《清浊鉴》在成书上表现出了不少套用其他韵书的情形。其中,从对《中原音韵》韵调系统的套用来看,《清浊鉴》文白异读现象的保留,显然是受到《中原音韵》的影响所致。编纂者王氏为北京人,他在套用《中原音韵》的同时,能再度翔实地描写文白异读这一现象,很大程度上说明了《清浊鉴》同样具有北方音系的特征。

《清浊鉴》所存在的一些文白异读现象,主要集中在该书十一个阴声韵部“入作平声”“入作上声”和“入作去声”不同类型的声调下。经考察,这些分作三声的原入声字多是从明代韵学要籍《音韵日月灯》(下文简称《日月灯》)十七个入声韵部直接摘录而来[5]。表1统计了《清浊鉴》十一个阴声韵与《日月灯》各入声韵部的对应情况。

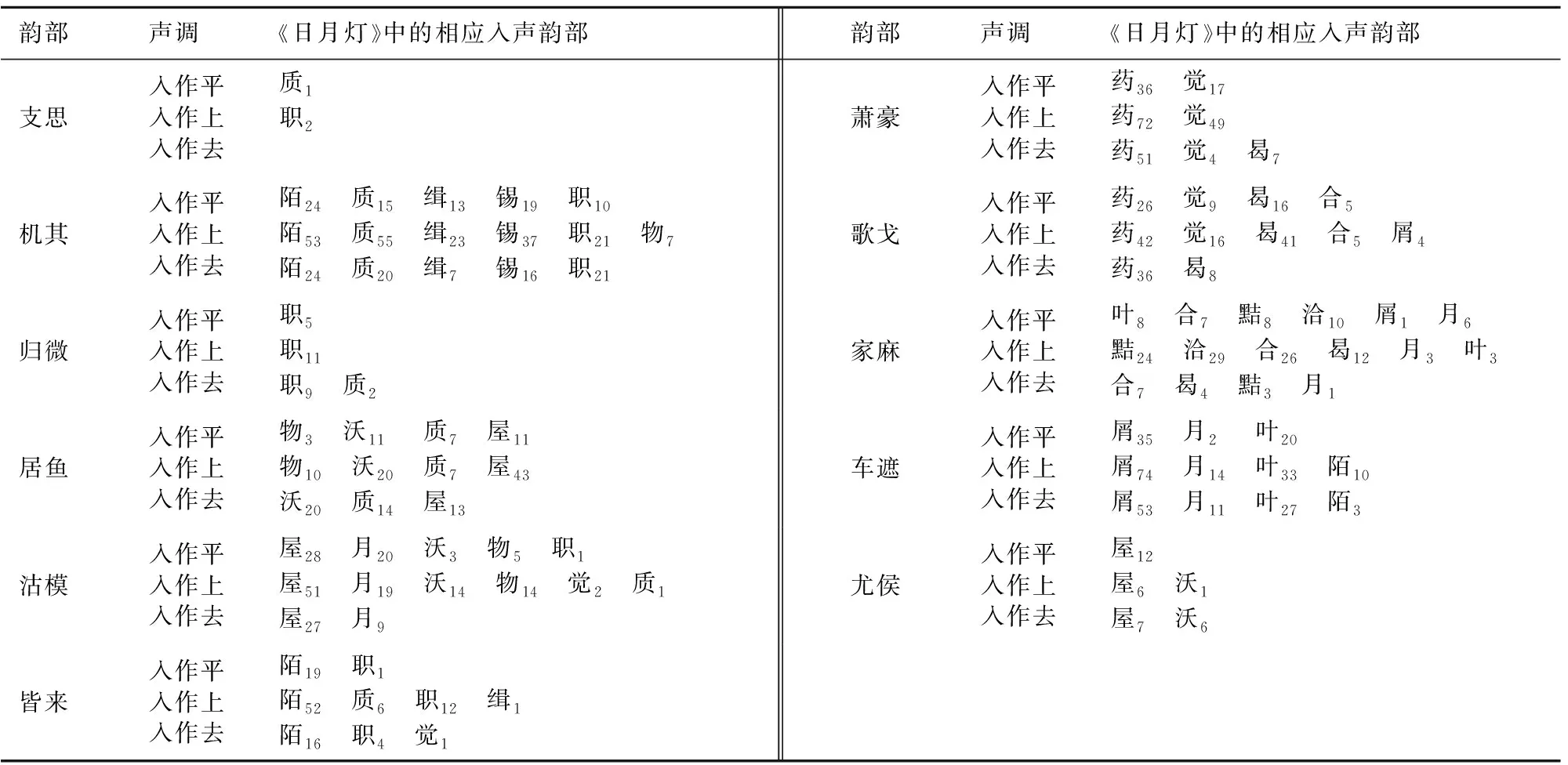

表1 《清浊鉴》十一个阴声韵与《日月灯》各入声韵的对应情况

《清浊鉴》中,这些文白异读字全部夹杂在该书十一个阴声韵部“入作三声”类里,尤其在“萧豪、歌戈”和“居鱼、尤侯”等韵出现较多,其他则散见于“皆来”“车遮”等另外几个阴声韵部里。表2所统计的是《清浊鉴》中所描写的所有文白异读词,共有181个。

表2 《清浊鉴》十一个阴声韵部所收录的文白异读词(1)本表最左栏的韵部代表右栏那些入作三声的文白异读字所同时出现的不同韵部情况。比如,居鱼/尤侯入作平声下的澄三:逐轴舳柚妯,表示这5个具有文白异读的词在居鱼和尤侯两个韵部同时出现。

二、《清浊鉴》文白异读问题的若干考察

文白异读不同于该书中的多音词(如畜、觉、射、没、冒、活、魄、宿、别等),它是指具有相同的释义,但读音不同,在一个空间内能同时共存且具有相互“竞争”性的A、B词[6]383。当然,文白异读词在释义上,也不是绝对的完全相同,但本义是保持相同的。比如,《清浊鉴》居鱼韵“入声作平声”下“逐”为澄母三等字,注释为“本直六切,追也,驰也”;同样,“逐”字也出现在《清浊鉴》尤侯韵“入声作平声”下澄母三等字的位置,注释为“本直六切,叶平声,追也,驰也。又放也,又笃寔切”。又如,《清浊鉴》萧豪韵入声作平声下“泊”为並母一等字,注释为“本傍各切,叶平声,附舟于岸曰~”;同样,“泊”字也出现在歌戈韵入声作平声下並母一等字的位置,释义为“本傍各切,叶平声,附舟于岸曰~,又漂~,澹~”。从两例的释义情况来看,在释义上,有些文白异读词的确又存详略之分,但无论怎样,其基本义是保持一致的,这也是界定文白异读现象的标准之一。

《中原音韵》的两韵并收是我们认识元代中原之音文白异读的重要材料。叶宝奎、郑碧娇认为近代汉语北音系统的文白异读是历史的产物,文读音来自共同语标准音,文读音与中古《切韵》音系关系密切,距中古音韵近;白读音是基础方言口语音,演化速度明显快于文读音,离中古音韵远[7]。文白异读的系统性很强,表2所胪列的文白异读词都表现出一样的特征,即均在两个相异的韵部中出现,且于各韵部下保留着大致相同的释义。表2从声韵调的差异对《清浊鉴》中所出现的文白异读词进行了梳理,从详情可看,所有文白异读词都是分居在十一对两两不同的阴声韵组合里。这十一对组合包括:居鱼和尤侯、歌戈和萧豪、支思和皆来、皆来和车遮、皆来和萧豪、家麻和车遮、机其和归微、机其和居鱼、皆来和归微、沽模和歌戈、支思和归微。其中,以歌戈和萧豪两韵里出现的异读词最多,共118例字,占比65.19%,其后是居鱼和尤侯二韵里的文白异读词,共27字,占比14.92%,其他各组分占的比例较少。这些文白异读现象比较鲜活,在规律或内容上可作如下几个方面的思考。

(一) 《清浊鉴》所记文白异读的四种类型

结合罗常培先生在1931年记录厦门音系文白异读时所归纳出的几种情形(同声异韵、同韵异声和声韵俱异等)[8]41-48,我们将《清浊鉴》中的文白异读情况作了如下几种归类:声同调同韵异、调同声异韵异、声同调异韵异、声异调异韵异。(1) 声同调同韵异。这些分居不同阴声韵组合里的文白异读,绝大多数的情形是韵母不同,而声母和声调相同。如居鱼和尤侯各韵下都有声母为澄三和禅三的小韵字等。(2) 调同声异韵异。有少部分文白异读,除了韵母上存在差异外,声母上还存有不同。如那些同为皆来和车遮上声作去声下的那些文白异读,除韵部不同外,它们的声母还表现出见一和见四的对立,溪二和溪三的对立等。(3) 声同调异韵异。少量字声母类型一致,但在声调和韵母方面,特别是韵母的开合口上存有不同。如支思入声作上声下的“塞”(声母为心母开口一等),与皆来入声作平声下的“塞”(声母为心母一等合口呼)字不同之处,即表现出了开合口上的差异。(4) 声异调异韵异。个别文白异读,除了表现出韵部、声母上的差异外,还表现出声调上的不同。如居鱼入作上声下声母为照四的“粥”字及尤侯入作平声下声母为喻四“粥”字。

(二) 谐声现象的词在文白异读词中占较大比例

《清浊鉴》中所收录的文白异读词总数量为181个,在同音词中,有不少数量的异读词之间具有互谐的特点,比如居鱼和尤侯两韵入声作平声栏里的“轴舳柚妯”“塾孰熟”等字。这是文白异读词所呈现出的一个基本特点,当然《中原音韵》等其他几部韵书所记录下来的文白异读也存在着此种情形。从将来文白异读词的演变趋向来看,这种谐声现象值得思考。

我们以歌戈和萧豪两韵为例,来统计一下互为谐声关系的文白异读词的情形。从“睪”的有“铎凙泽”,从“白”的有“泊箔”,从“勺”的有“杓汋”,从“蜀”的有“浊镯”,从“翟”的有“濯擢”, 从“蒦”的有“濩镬穫”,从“各”的有“阁格”“落洛络骆酪珞烙”,从“専”的有“博搏镈膊薄鎛煿襮簿髆馎”,从“昔”的有“错厝”,从“亚”的有“恶堊”,从“霍”的有“矐臛”,从“高”的有“熇嗃”,从“郭”的有“鞹廓霩漷”,从“肖”的有“矟箾”,从“咢”的有“谔鳄鹗鄂锷愕萼齶崿”,从“噩”的有“蘁”,从“莫”的有“摸寞漠膜幕瘼镆”,从“乐”的有“泺”,从“弱”的有“弱嫋蒻”,从“若”的有“箬”,从“末”的有“末抹秣沫妺昧眜”。除了歌戈和萧豪两韵外,其他各组中的文白异读字也多以谐声的形态存在。文白异读有此种现象,其原因还需要作进一步考察。

(三) 几个特殊文白异读词的考察

1 粥 “粥”字出现的环境有二:一是《清浊鉴》尤侯韵入声作平声喻四下,二是居鱼韵入声作上声中照三下。《清浊鉴》居鱼入声作上声下“粥”为照母三等字,注释为“本之六切,叶主声,也,糜也”;同样,“粥”字也出现在《清》尤侯入声作平声喻母四等字位置,注释为“本余六切,叶周,也,糜也”。“粥”字在《广韵》里有之六切和余六切两读(一直到1297年元熊忠所撰《古今韵会举要》还保持着两读),就是说“粥”的文白两读是后来分化的。《中原音韵》中,“粥”字分别归在鱼模和尤侯两个不同韵部里,拟音分别为[tʂiu]和[tʂiu](2)拟音依据张玉来《中原音韵校本》,中华书局,2013。。至于说其中“叶主声”和“叶周”的“主”“周”二字读音不同,自然也是文白不同音的表现。

2 塞 “塞”字出现环境有二:一是《清浊鉴》支思韵入声作上声中心一下,二是皆来韵入声作平声心一合口下。支思韵下“塞”注释为“本蘓则切,叶史,~窒也隔也”(蘓即为蘇的异体字),而皆来韵下“塞”注释为“本思则切,叶腮,隔也填也,又窒也”。《广韵》:蘇,心母;思,心母。蘇则切与思则切实为同一个音,后来一个叶“史”(《中原音韵》中为支思韵,生母,上声[ʂï](3)拟音依据张玉来《中原音韵校本》,中华书局,2013。),一个叶“腮”(《中原音韵》为皆来韵,心母,阴平[sai](4)拟音依据张玉来《中原音韵校本》,中华书局,2013。),语音不同了。“塞”字在《中原音韵》也有两个音,但是一个在入声作上声中(备注中“塞”音“死”),另一个则在去声中,从声调的不同质上来判断,可以认为在《中原音韵》的时候,“塞”的文白异读现象可能还没有产生。清代李光地、王兰生等编撰的《音韵阐微》将“塞”的两音分别放置于去声和入声两个不同的声调类型中。后来的一些韵书,包括清初的《分韵撮要》同样将“塞”字安置在去声和入声两个不同的调类下。《清浊鉴》“塞”字的两音由于同属入声变作它声而来,且释义相同,应该是具有文白异读的一个词。

3 涩 “涩”字出现的环境有二:一是《清浊鉴》支思韵入声作上声审二下,注释为“本色入切,叶史,不滑叶”;另外一个则是出现在皆来韵入声作上声审二下。不过皆来下的“涩”字也带出了另一个音同义同的字“濇”。原文注释如下:“濇,本色入切,不滑也。涩,同上。”这种现象也很奇怪,一边是“涩”的文白两读,一边由此而造成的“涩”“濇”音同、义同而形不同的问题。

4 薄 “薄”字出现的环境有四:在歌戈和萧豪二韵的入声作平声並母下出现了两次,另外在歌戈和萧豪二韵的入声作上声帮母下也出现了两次。在第一组中,歌戈韵入作平声並母下的“薄”字释义为“甫也,又林薄,蚕薄,厚薄”;萧豪韵入作平声並母下的“薄”字亦释为“林薄,蚕薄,厚薄,又甫也”。两处的“薄”在释义上完全相同。在第二组中,歌戈韵入作上声帮母下的“薄”字释义为“迫也,又薄暮,日月薄食”;萧豪韵入作上声帮母下的“薄”字释义为“迫也,又薄暮”。这两组里的“薄”形同音同,但是意义不同。如果再看《中原音韵》,“薄”字所出现的环境却仅有二,具体说来这两处环境与《清浊鉴》第一组歌戈和萧豪二韵入作平声下的情形保持一致。较之《中原音韵》,《清浊鉴》所增加的“薄”字的读法,虽然释义存异,但推测后来这些音和义又都接继出现了合并的情形。《普通话异读词审音表》(修订稿2016)这样规定“薄”字的异读情形:

结合《中原音韵》和《清浊鉴》对“薄”字文白异读音的不同描写,我们也大略明白,《普通话异读词审音表》(修订稿2016)之所以会如此处理“薄”字是有其缘由的。

(四) 文白异读词的限定性特点

此处谈文白异读的限定性问题,主要是基于文白异读词的相同来源和不同分化问题而提出的。我们讲文白异读的相同来源,主要因为这些字在中古多是入声字,且多带有 [-k]韵尾的入声字[9]128-135。从对《清浊鉴》文白异读词的整理过程看,几乎所有文白异读词都是从旧时入声转变而来,例外较少。我们讲文白异读的不同分化主要是指文白异读现象会因异读词本身的声母、韵母和声调等不同而分化,具体情形可以参考上文表2的多种分类。我们在统计《清浊鉴》入声变作三声中的文白异读词时发现,即使是那些变作同一声调类型中的小韵字,很多也是不能够获得文白异读词身份的,文白异读词属于一类特殊的词,在量和质上皆具有限定性特征。比如,按文白异读词的性质,居鱼韵和尤侯韵入声作平声澄母三等位置上存在“逐(屋韵)、轴(屋韵)、舳(屋韵)、妯(平水韵中无)、柚(去声宥韵)”这样五个文白异读词,经比对查找,我们看到尤侯韵澄母三等下有也仅有这五个词,而在居鱼韵入声作平声澄母三等下便不仅存在这五个词,除此之外还有来自入声烛韵的“躅”、来自质韵的“术”,此外还有《清浊鉴》新增的几个小韵字,如“蓫”“疛”等。所以,从最终具有文白两读的五个异读词来看,其在出现的环境里的确具有限定和排他性特点。也正是因为这个特点,我们在查找具体的文白异读词的时候,只可能逐字地来审查。

(五) 《清浊鉴》记录了北京话中一些文白异读客观变化的史实

《普通话异读词审音表》(修订稿2016)中的文白异读词均是经过人为审定后的,至于是否适当,是否合乎习惯等,恐还需要借助历史上记录北京话的一些韵书,如《中原音韵》《重订司马温公等韵图经》《清浊鉴》和《李氏音鉴》等来验证。《清浊鉴》较之其他韵书,较少受到学界重视,也正因如此,其重要韵学价值一直得不到体现。北京话的文白异读是一种特殊的语言现象,有着较长的发展历史,从作为一种语体色彩或语用变体的角度来看,还可能会长期存在下去。笔者经过仔细考察,《清浊鉴》还是很客观地记录下了北京话中的一些文白异读现象。上述表2对所出现的文白异读词已经作了详细的统计,此处我们打算以普通话异读词审音表中的“白”字为例,来看看在记录文白异读现象方面,《清浊鉴》是如何体现其重要价值的,其客观性又如何。

《说文解字》:“白,西方色也。阴用事,物色白。从入合二。二,阴数。凡白之属皆从白。”其本义是“西方色也”。段玉裁《说文解字注》注“旁陌切”。这个意义上的“白”字读的是入声。《尔雅·释名》:“白,启也,如冰启时色也。”《篆隶万象名义》则言:“白,菩格反。明也、告也、土也、语也。”显然,告知义是后来产生的相关引申义。宋本《玉篇》释:“白,步陌切。西方色也。明也。告语也。”也就是说在宋本《玉篇》里“西方色”和“告语”两个字义共用一个反切音“步陌切”来表示了。再到后来,“白”所表示的“明也。告语也”这一释义慢慢消失,如后来的《五经文字》和《广韵》等均少了后一层释义。当然一些文献也常用以作“告语”讲,但也多是沿用古代的用法,而实际当中,“白”大概只有表“物色白”这一单义了。

这样,“白”字表“西方色”的词义便被延续下来,当然在延续的过程中,其原来的入声字音也已发生了改变。《中原音韵》里,中古陌韵的入声字“白”是排在皆来韵入声作平(阳平)声内的,张玉来先生拟音[pai]。明万历丙午年(1606)成书的《重订司马温公等韵图经》(徐孝编著)收录了“白”字的文白两读:一处在该书蟹摄第七合口篇韵“乖怪槐”下(平声四等),声母为帮母;另一处则位于拙摄第十七合口篇韵“讹厥掘”下(平声四等),声母亦是帮母。成书于1810年的《李氏音鉴》是一部代表时音的通俗韵书,其所透视的十九世纪初北京话语音系统已和现代普通话无多少差异[1]。在这部韵书里,“白”字位于卷四入为平(有阳无阴)类下,注音为补挨切,实际上代表的正是当时北京话中的[pai]阳平字,看不出其文白之别。《清浊鉴》里,中古陌韵的入声字“白”同样是排在皆来韵入声作平声内並二下的,其释义为:“本薄陌切,叶平声,西方色,又告也。”此中的“薄陌切”取自《日月灯》或其他传统正音类韵书。按照全浊入声字的演变规律,並母下的“白”实际上已经读阴声韵之阳平了,虽然保留了“西方色”和“告也”两义,但是读音则归于一。

1921年国语统一筹备会订正的《教改国音字典》以十二地支入编[11],并依部首排列各卷。该字典将“白”字安排在卷七午编白部下,其注音形式“並开入陌”[ㄅㄛ],沿用古等韵之相关术语,仔细翻检并无所谓白读音。1932年民国政府教育部国语统一筹备委员会编著的《国音常用字汇》[12]收录了一些常用的入声字,在[ㄅㄛboq]阳平下可以看到标注有“读音”(即读书音)形式的“白”字,同时在[ㄅㄞbair]阳平下可以看到标注有“语音”(即白读音)形式的“白”字。1934年黎锦熙、白涤洲所编著的《国音分韵常用字表》[13]以《国音常用字汇》为依据,也将入声的“白”[ㄅㄜboq]字收录在该书三驼韵阳平下,且也于“白”字后注明“读音”(即文读音)。同时,在六豺韵阳平下,也出现了“白”字,出现的形式则为“语音”(即白读音),字音标注为[ㄅㄞbair]。

1937年出版的《北平音系十三辙》在怀来韵“掰一”字头的阳平下[14],注音形式为[ㄅㄞ],该字音下义项较多;同时,在梭坡韵“波一”字头的阳平下,也记录了“白”字的读音,释义为“素色,又姓,又读”,虽没有“读音”和“语音”的形式区别,但实际上也是存在的。1950年黎锦熙等编订的《增注中华新韵》以阴平、阳平、上声、去声和入作三声排列各小韵字[15],其中“白”字出现的地方有二:一是“二波”入作阳平ㄅ母下,且保留了“原注(读音)”的形式;二是“九开”阳平ㄅ母下,同样保留了“原注(语音)”的字样,当然在该字音下,标注了多种与“白”相关的字义,如“素色、洁净、明、浅显”等。1957年中国大辞典编纂处编写的《同音字典》[16],收录了“白”字的两个读音:一是ㄅㄛ的阳平,在“白”字下注明“读音”;另一个则是ㄅㄞ音阳平的“白”字,释义丰富。

从这些记录北京音的韵书或字典中可以看到,《清浊鉴》对“白”字音的描写,实际上是遵循了《中原音韵》的排列法,与后来的《李氏音鉴》也多有趋同。至于说民国时期的那几部注音字典或现代韵书,多延续传统,保留了“白”字音中的入声旧读之音,而并非完全是真实话语中所存在的音。所以,从对“白”字文白状况的处理上,我们认为清初韵书《清浊鉴》基本上较为客观地再现了18世纪初北京一带的文白异读状况。基于如上考虑,“白”字在《普通话异读词审音表》(修订稿2016)中记为统读音“bi”,此项修改所作出的统读音,实际上仍是以各代的一些韵书作为依据或参照,其中王祚祯所编纂的《清浊鉴》可供参考。

对于文白异读在语音系统中的属性问题,已有不少学者提出过很可靠的观点。如邵荣芬先生指出,文白异读是一个系统中共存的字音异读,不是游离的两种音系,有文白异读的字所处的音位系统是一致的,只是所属的音类(或音节)不同罢了[17]4。在此基础上,张先生进一步认为方言中的文读和白读的两种读法,实则共用一套音系,很少有超出白读音位系统的文读[4]。所以,文白异读仅是字音层面的区别,不应涉及音位系统。文白异读不涉及方言的音系改变问题,仅是相似性归并,归并的可能是声母、韵母、声调,或声韵、或声韵调等类别。

三、余论

本文归纳了《清浊鉴》所记录的诸多文白异读情形,同时,对该书所表现出的文白异读特点作了简要分析。《清浊鉴》共有181个文白异读词,这些寄存于十一个阴声韵部内的文白异读词,依其音节结构的差异,可以归纳出声同调同韵异、调同声异韵异、声同调异韵异、声异调异韵异等四种类型,这些不同类型中的文白异读词除了一致体现出共同语和方音间的互生互融外,在词的本身或来源问题上还表现出一定的谐声及限定性特征。为了证实《清浊鉴》一书在反映文白异读现象上的客观性问题,文章考察了“白”字在诸多北音系韵书、辞典中的异读变化情形。《清浊鉴》描写的文白异读情形与《中原音韵》有不少相似处,其重要的文献价值自然不可忽略。

叶宝魁、郑碧娇《〈中原音韵〉文白异读与入声韵的演化》认为:“文白异读现象的存在意味着近代汉语标准音已经进入基础方言语音系统,而《中原音韵》所记录的中原之音(北音)已不只是单纯的口语音(白读音)系统。”[7]北京话中的文白异读有其演变和发展的历史。以记录北京话口语音为基础的《中原音韵》详细描写了14世纪北京话中的文白异读现象,自此之后,随着社会的发展,在文白异读问题上,也经历了一个语音自身或社会使用群体合力权衡的过程。