芬太尼类化合物检测方法的研究进展

张璐,郭佳琪,刘永杰,施妍婧,李子豪,何强

(1.西安海关技术中心,西安 710068;2.陕西国际旅行卫生保健中心,西安 710068)

芬太尼类化合物是一种短时间强效麻醉性阿片类镇痛药[1-2],为脂溶性药物,主要作用于μ阿片受体,其作用机理与吗啡类似,镇痛效果约为吗啡的100倍[3-6]。1960年比利时科学家Paul Janssen首次合成芬太尼,主要作为静脉麻醉剂广泛应用于临床手术麻醉、晚期癌症的麻醉性镇痛。目前我国作为药品批准上市的有芬太尼、瑞芬太尼和舒芬太尼3个品种,阿芬太尼尚处于药物研发阶段。国际上常用的剂型有注射剂[7-8]、透皮贴剂[9-10]、舌下片剂[11]、鼻腔喷剂[12]等。芬太尼类化合物具有阿片类化合物的显著性特点:易成瘾、依赖性强、戒断难;大剂量使用还可导致昏迷、呼吸抑制甚至死亡。芬太尼类化合物是继传统毒品、合成毒品之后的第三代毒品——“实 验室毒品”中的重要成分[13]。2002年俄罗斯部队在解决车臣非法武装大规模劫持人质事件中使用的“神秘气体”,其主要成分为芬太尼衍生物[14]。该事件最终导致120名人质死亡,650名人质住院治疗。芬太尼类化合物在欧美一些国家滥用日趋严重。近年来,美国滥用芬太尼类化合物愈演愈烈,引起了国际社会的广泛关注。2016年,美国药物滥用死亡人数为6.36万人,其中因吸食芬太尼类为主的合成阿片类药物致死的人数为1.94万人;2017年,此类死亡人数上升至2.85万人;2018年,死亡人数突破3万人[15]。鉴于此,联合国毒品与犯罪问题办公室在2018年将卡芬太尼列入国际控制麻醉药物目录;2019年,中国将芬太尼类化合物全部列入《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录》,对该类物质实行整类列管[16]。

随着科技的发展,芬太尼类化合物的种类越来越多,对其分析要求也越来越高。本工作从芬太尼类化合物的种类和结构特点、体内代谢及毒性、前处理方法、检测技术等方面归纳总结,并对芬太尼类化合物检测技术的发展进行展望。

1 芬太尼类化合物的种类和结构特点

芬太尼类化合物种类繁多,由芬太尼前体合成的品种数量无法估量,列入管制的品种也越来越多。以N-苯乙基-4-哌啶酮(NPP)和4-苯胺基-N-苯乙基哌啶(4-ANPP)为前体,可合成上百种芬太尼类化合物。《非药用类麻醉药品和精神药品列管办法》第三条第二款规定,与芬太尼(N-[1-(2-苯乙基)-4-哌啶基]-N-苯基丙酰胺)的化学结构相比,符合以下一个或多个条件的物质将被列入《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录》:①使用其他酰基替代丙酰基[17];②使用任何取代或未取代的单环芳香基团替代与氮原子直接相连的苯基;③哌啶环上存在烷基、烯基、烷氧基、酯基、醚基、羟基、卤素、卤代烷基、氨基及硝基等取代基[18-19];④使用其他任意基团(氢原子除外)替代苯乙基。因芬太尼类化合物易被皮肤吸收,通常被伪装成海洛因或者处方药(如羟考酮)进行出售贩卖。目前常见的芬太尼类化合物有乙酰芬太尼、丙烯酰芬太尼、芬太尼、乙酰阿法甲基芬太尼、硫代芬太尼、顺式-3-甲基芬太尼、异丁酰芬太尼、α-甲基芬太尼、β-羟基芬太尼、对氟芬太尼、3-甲基硫代芬太尼、α-甲基硫代芬太尼、β-羟基硫代芬太尼、戊酰芬太尼、羟甲基芬太尼、丁酰芬太尼、4-氟异丁酰芬太尼、4-氟丁酰芬太尼、奥芬太尼、呋喃芬太尼、瑞芬太尼、四氢呋喃芬太尼、舒芬太尼、卡芬太尼、阿芬太尼等。

2 芬太尼类化合物在人体内代谢及毒性

芬太尼在临床上常以静脉注射的方式给药。药物在肝脏中经过CYP3A4代谢后,转化成无药理活性的代谢产物去甲芬太尼。研究表明,由于白种人等位基因频率非常高,大多数白种人在摄入芬太尼类化合物后无法有效代谢,导致其在体内毒性增强,严重时引起死亡。芬太尼的镇痛效果是吗啡的100倍以上,静脉注射4 min后达到峰值,可持续作用不少于1 h。

3 芬太尼类化合物的分析

3.1 前处理方法

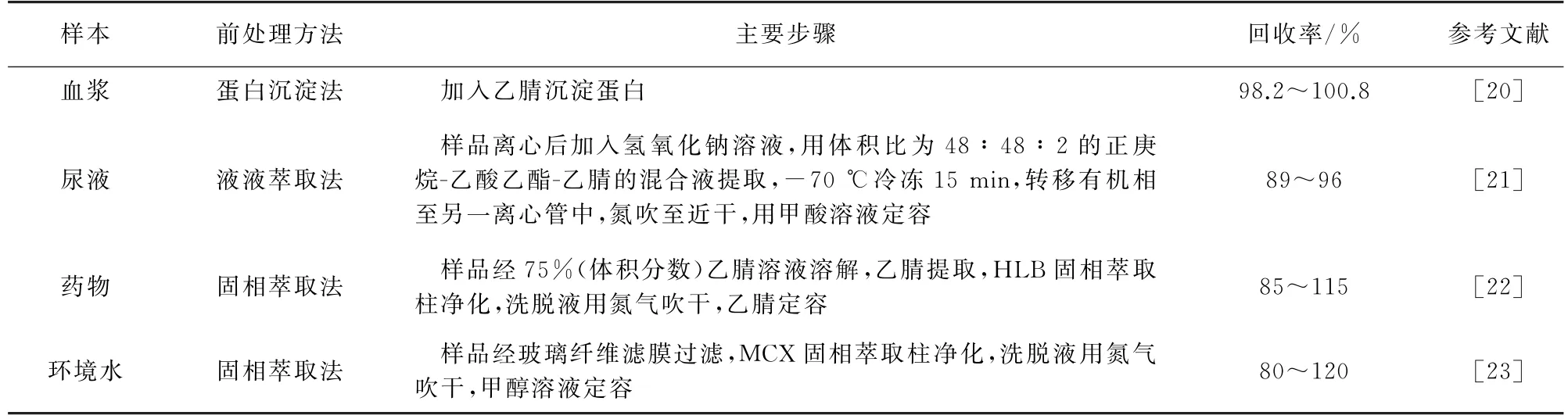

不同样品中芬太尼类化合物的前处理方法不同:对于生物样本多用蛋白沉淀法、液液萃取法、固相萃取法等;对于环境样本、药物等多用固相萃取法。

蛋白沉淀法需结合冷冻离心技术,操作简便、快速,但由于样品未经过任何净化处理,易对仪器造成污染,同时对仪器灵敏度要求较高[20];液液萃取法分离效果好,但对于生物样品易发生乳化现象;固相萃取法适用于大多数样品的前处理,其净化效果较好,但由于固相萃取柱体积有限、粒径小、紧实度高,生物样品易发生堵塞。表1归纳了不同样品中芬太尼类化合物的前处理方法。

表1 芬太尼类化合物的前处理方法Tab.1 Pretreatment methods of fentanyl compounds

3.2 检测方法

3.2.1 高效液相色谱法

高效液相色谱法在药物分离及鉴别方面应用广泛。陈凤英等[24]利用高效液相色谱法测定了人乳汁中枸橼酸芬太尼的含量。样品经碱化、正己烷提取,以Aglient Zorbax SB-C18色谱柱为分离柱,以体积比为4∶6的0.015 mol·L-1磷酸二氢钠-乙腈的混合液(pH3.5)为流动相,用二极管阵列检测器于200 nm 处检测,外标法定量。结果表明,枸橼酸芬太尼在40~2 000μg·L-1内线性良好(相关系数为0.999 7),方法回收率为86.1%~103.7%。杨明等[25]建立了高效液相色谱法测定人血浆中芬太尼含量的方法。该方法以Sinochrom ODS-BP色谱柱(200 mm×4.6 mm,5μm)为固定相,以体积比为45∶24∶31的甲醇-乙腈-0.13 mol·mL-1乙酸铵溶液的混合液(pH7.5)为流动相,检测波长为215 nm,采用内标法定量以校正血浆基质带来的基质效应。结果表明,芬太尼在31.25~1 000μg·L-1内线性良好(相关系数为0.999 6),血液中芬太尼的回收率为94.2%~102.3%。

3.2.2 液相色谱-串联质谱法

液相色谱-串联质谱法因具备准确定量定性分析的特点,在天然药物筛查、蛋白质组学、药物代谢物测定、司法鉴定等方面应用广泛,逐渐成为分析行业的主流仪器。周子雷等[23]研究了北京市生活污水中曲马多和芬太尼的赋存量。该方法以内标法定量,MCX 固相萃取柱净化,Phenomenex Gemini C18色谱柱分离。结果显示,回收率及基质效应均在80%~120%内,日内精密度和日间精密度均小于2.5%。陈庚超等[26]建立了高效液相色谱-串联质谱法测定血液、尿液等生物组织中芬太尼及去甲基芬太尼含量的方法。该方法采用同位素内标法定量,样品经HLB固相萃取柱净化,BEH C18柱分离。结果显示,芬太尼、去甲芬太尼的检出限为0.5μg·L-1,测定下限为1.0μg·L-1,在不同基质加标浓度水平(5~100μg·L-1)下,目标物的回收率为85.0%~115%,方法的精密度小于5.0%。HUYNH 等[21]利用液相色谱-串联质谱法,建立了血浆中芬太尼及尿液中芬太尼与诺芬太尼的检测方法。该方法样品前处理采用液液萃取和冷冻离心去除血液及尿液中的蛋白,内标法定量,以YMC Pro C18色谱柱分离。芬太尼、诺芬太尼工作曲线的线性范围分别为0.02~50μg·L-1和0.102~153μg·L-1,日间精密度均小于6.2%。DE BRUIJN 等[27]建立了液相色谱-串联质谱法测定血浆中氢吗啡酮、芬太尼、诺芬太尼、吗啡、吗啡-3-葡糖苷酸、吗啡-6-葡糖苷酸含量的方法。该方法采用液液萃取净化,BEH C18色谱柱分离。结果显示,各目标物的回收率为84.0%~105.5%。QIN 等[28]采用超高效液相色谱-串联质谱法测定了全血中28种芬太尼类及新型阿片类化合物的含量。该方法采用液液萃取提取净化,HSS T3色谱柱分离,结果表明方法检出限为0.005~0.03 μg·L-1,标准曲线的线性范围为0.05~40μg·L-1,对实际样本进行加标回收试验,回收率为67.9%~113.3%,日间精密度为2.4%~14%。

高分辨质谱法分辨率更高,可利用精确的质量数进行未知物筛查、化合物结构解析、高通量检测等工作。张伟亚等[29]利用高分辨质谱法,通过Accucore Phenyl hexyl色谱柱(100mm×2.1 mm,2.6μm)分离,Full MS-dd MS2模式质谱扫描,实现了无标准品时对芬太尼类化合物及前体的检验鉴定。邓慧芬等[22]建立了飞行时间质谱法筛查药物中芬太尼类化合物的方法。该方法前处理采用乙腈溶液溶解,乙腈提取,HLB固相萃取柱净化,外标法定量,同时建立一级精确质量数据库、保留时间和二级质谱库,实现了对固体压片、粉末、液体药物及透皮贴剂中芬太尼类化合物的筛查和确证。芬太尼类化合物在5.0~100μg·L-1内与其对应的峰面积呈线性关系,27 种芬太尼类化合物的测定下限均为10μg·kg-1,对不同类型样品进行加标回收试验,回收率在82.9%~109%内。RAB 等[30]建立了生物样品中芬太尼及芬太尼类化合物的液相色谱-高分辨质谱检测方法。生物样品经液液萃取净化,Altantis T3色谱柱(100 mm×2.1 mm,3μm)分离,Full MS-dd MS2模式质谱扫描,实现了对血液样本中芬太尼、卡芬太尼、4-氟异丁酰芬太尼、丁酰芬太尼的检测。

3.2.3 光谱法

光谱法因在结构分析及成分分析中具有快速、准确、无损、操作简便等优势,应用越来越广泛。常用的方法包括拉曼光谱法、红外光谱法等。表面增强拉曼光谱[31]以贵金属金或银等的纳米颗粒为基底,克服了传统拉曼光谱信号微弱的缺陷,被广泛应用于药物分析及食品安全领域。

陈志杰等[31]利用表面增强拉曼光谱技术建立了水及尿液中舒芬太尼的快速检测方法。该方法利用银溶胶基底进行表面增强拉曼光谱表征,溴化钠溶液为促凝剂,通过理论计算和实验室比对,对舒芬太尼的拉曼光谱特征峰进行了归属。结果显示,在水和尿液中,舒芬太尼的检出限分别为0.09,1.55 mg·L-1。

3.2.4 核磁共振法

在不破坏样品的前提下,核磁共振技术可实现对有机物结构的测定。在强磁场中,原子核发生能级分裂,当吸收外来电磁辐射时,发生核能级的跃迁。DUFFY 等[32]利用低场核磁共振谱建立了65种芬太尼类化合物的鉴别方法。样品经过62 MHz1H 核磁共振谱扫描,得到不同官能团的指纹图谱,从而确定了65种芬太尼类化合物的结构。与高频核磁共振谱相比,该方法成本低、不需要液氮冷却,并且仪器基本不需要维护。

3.2.5 免疫分析法

免疫分析法是用来筛选生物样品中滥用药物的常用方法,包括酶联免疫吸附分析法、放射性免疫分析法、发光免疫分析法等。其中放射性免疫分析法灵敏度高,检出限可达10-9~10-8g。曲元等[33]用放射性免疫分析法检测母体血浆和新生儿出生时脐静脉血中的芬太尼,结果显示芬太尼的含量极低。WANG 等[34]采用自动均相酶联免疫测定法对尿液进行筛选分析。结果表明,免疫测定法对部分尿液的诊断灵敏度为100%,特异性为86%。

4 展望

综上所述,在当今日益重视毒品泛滥的趋势下,快速、简便的筛查性结构分析技术将成为未来芬太尼类化合物检测的主流方向。地下工厂以芬太尼为原料,通过结构改造等研究,合成了大量活性更高的芬太尼衍生物。面对这种非传统安全领域带来的新型挑战,芬太尼衍生物系列的检测工作尤为重要。随着仪器分析技术的不断提高,新型材料的合成,对实现芬太尼类化合物的准确、快速、简便检测带来十分有利的发展。