原位碳水泥的引入对铁沟浇注料性能的影响

李德民,杨 强,王义龙,张宏进,涂军波

(1.河北国亮新材料股份有限公司 河北省钢铁冶炼用耐火材料技术创新中心 河北省企业技术中心,河北 唐山 063000;2华北理工大学 河北省无机非金属材料重点实验室,河北 唐山 063000)

高炉出铁沟主要使用ASC铁沟浇注料,铁沟浇注料使用过程中主要问题是铁水及铁渣的侵蚀。一方面,耐火材料中的硅与铁水、铁渣长时间的接触会溶损到铁水中,从而破坏其结构;另一方面,铁水、铁渣的渗透也会直接导致浇注料的结构疏松。这都会大大降铁沟的使用寿命,也会增添铁水杂质,铁厂对于这种杂质的引入都会严格进行限制。为了抵抗熔渣的侵蚀,就必须引入碳源,常用的碳源有球沥青、沥青粉、石墨及炭黑,碳源的引入可以很好地抵抗铁水及铁渣的侵蚀,但其最大缺点是水润湿性差和易氧化。将碳素引入到耐火浇注料中会发生团聚导致浇注料的需水量提高,会降低浇注料的力学性能;碳素材料在高温下易氧化,一旦氧化后形成孔洞会增加浇注料的气孔率,反而会加速熔渣的渗透。

因此如何有效防止铁沟浇注料中的碳素氧化显得尤为重要,这也是含碳浇注料能否广泛应用的关键,改善碳素材料的水润湿性和抗氧化性的常用方法有涂层技术、表面活性剂以及造粒技术。

(1)利用燃烧合成法、溶胶凝胶法和熔盐合成法在碳素材料表面制备碳化物和氧化物,能够有效地提升石墨的水润湿性和抗氧化性能。但是氧化物和碳化物涂层制备工艺复杂,原材料价格昂贵,并且涂层不能很均匀地分布于石墨表面,在使用过程中涂层容易脱落。

(2)许多研究发现表面活性剂能够有效提高碳素材料的水润湿性,但是表面活性剂的添加会增加耐火材料的显气孔率,降低耐火材料的力学性能。

(3)造粒法也被用于改善碳素材料的水润湿性能,造粒技术能够降低浇注料的需水量,但是碳素材料通过这种方法在浇注料中不能均匀分散,从而降低了浇注料的强度和抗渣侵蚀性能。

本文介绍一种新的将碳引入到浇注料中的方式:原位碳铝酸钙水泥。其中原位生成的碳均匀镶嵌于具有良好亲水性的铝酸钙晶粒间,形成原位碳纳米管,产物碳含量大于20%,碳纳米管长径比较大,从而使碳材料可以均匀地分散在浇注料基质中。原位碳水泥在陶瓷材料及刚玉材料中已经得到应用,这已经在文章中有人提及,但它在铁沟浇注料中应用未见相关报道,因此研究原位碳水泥加入量对铁沟浇注料性能的影响是本文的重点内容,并将研究的结果应用于工业试验[1-8]。

1 试验

1.1 原料

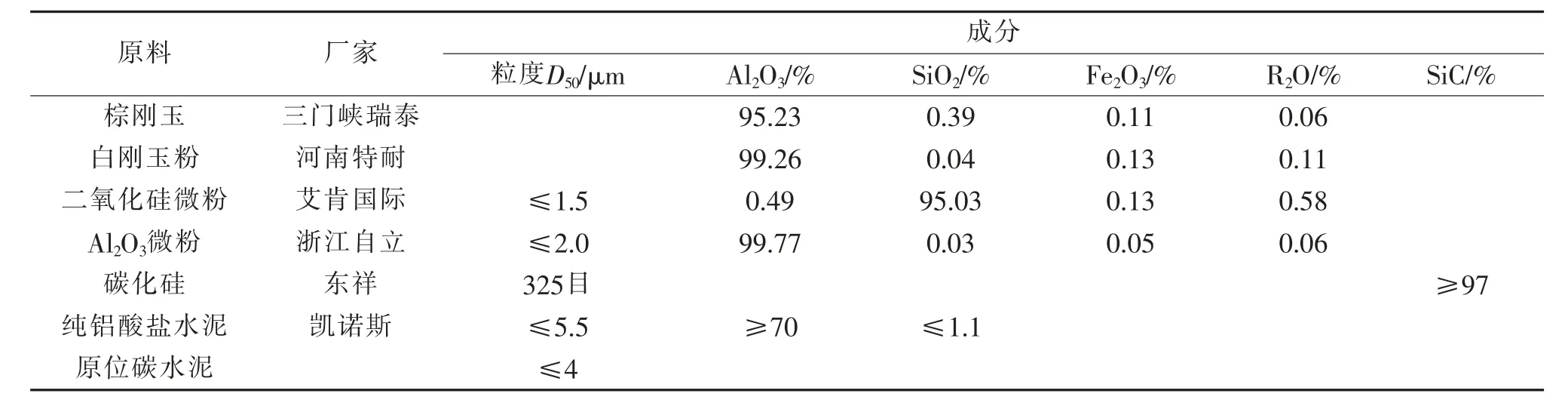

试验原料有:棕刚玉、白刚玉、碳化硅、二氧化硅微粉、球沥青、纯铝酸钙水泥、金属硅粉,氧化铝超微粉及原位碳水泥,化学组成见表1。

表1 主要原料化学组成

1.2 试样制备

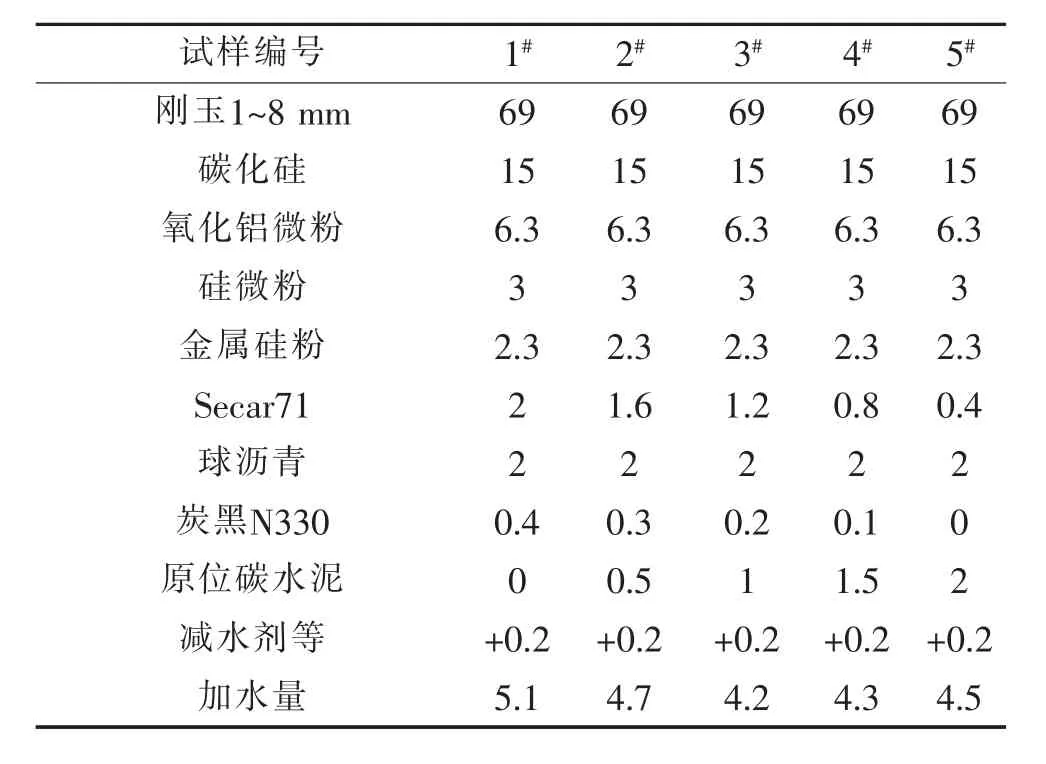

以棕刚玉、白刚玉、碳化硅、氧化铝等为原料,以水泥为结合剂,逐渐增加原位碳水泥含量,分别按质量分数为0~2%,差值0.5%,制备成1#~5#试样,具体试样配比见表2。

表2 配方主要原料组成 (w%)

物料在加水前进行均匀搅拌,加入适量的水(满足施工要求为标准,试验加入4.5%~5.5%)进行充分搅拌,将物料放入三联模具中振动成型,制得尺寸为40 mm×40 mm×160 mm的长条标准试样,室温养护一天后进行脱模,再经110℃恒温烘箱干燥一天,最后将试样在空气气氛下,分别经1 000℃、1 500℃保温3 h烧成,自然冷却后检查指标。

1.3 性能检测

采用TZ-345型胶砂流动度测定仪测定浇注料的振动流动度(30 s振动25次),按照GB/T 5072-2008、GB/T 2997-2000检测干燥后和烧成后试样的体积密度和显气孔率,按照YB/T 5201-1993检测干燥后和烧成后试样的耐压强度,按照GB/T 3002-1982检测试样的高温抗折强度(空气气氛,1 450℃保温1 h),按照GB/T 3001-2007测量试样烧成前后尺寸变化,计算烧后线变化率,用德国蔡司扫描电镜EVO18观察其试样高温抗折断口显微结构。

2 试验结果分析与讨论

2.1 原位碳水泥加入量对浇注料体积密度和显气孔率的影响

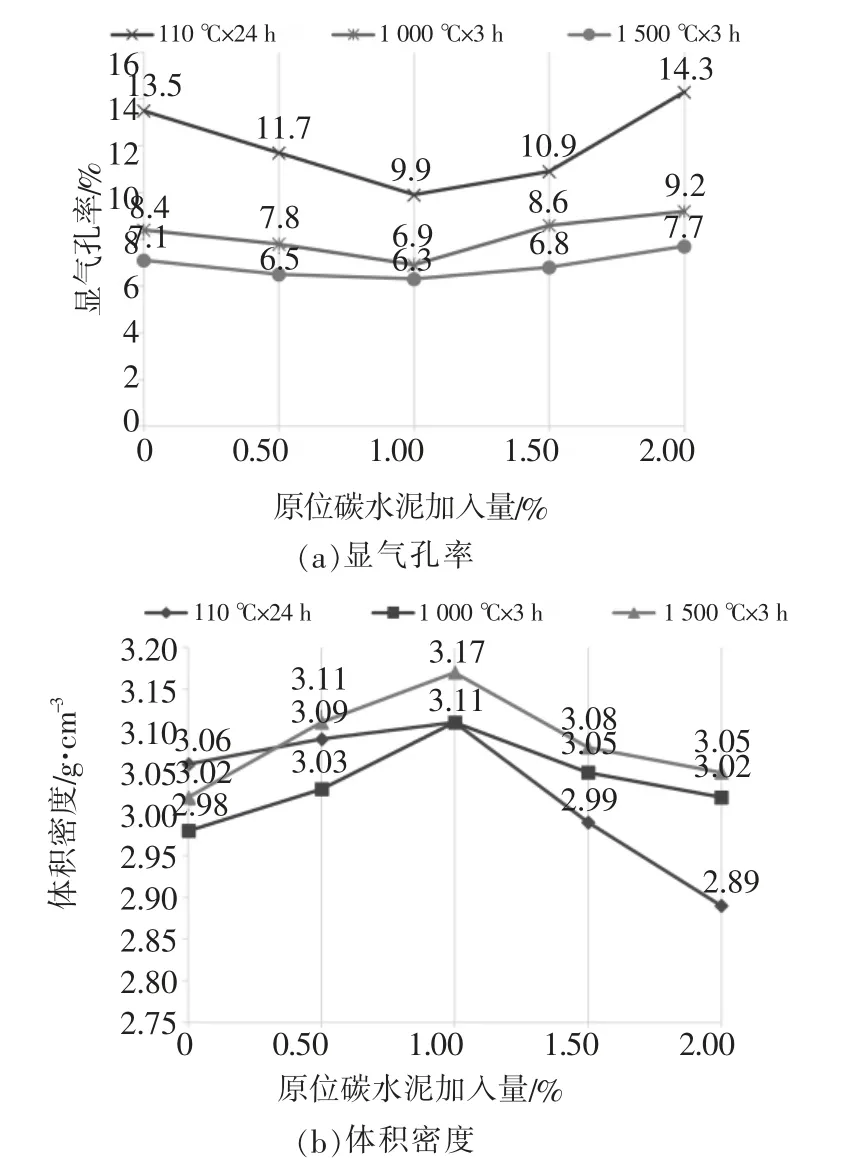

经不同温度热处理后,随原位碳水泥引入量的变化,试样的体积密度和显气孔率变化如图1所示。从图中不难发现,浇注料的显气孔率随原位碳水泥含量的增加呈现出先下降后升高的规律,体积密度的变化规律正好相反。

图1 不同含量原位碳水泥试样的显气孔率和体积密度变化图

这是因为,在总含碳量不变的情况下,原位碳水泥引入量增加,炭黑引入量相应减少,炭黑属于微米级微粉,适当的引入量可以很好地填充气孔,同时还可以促进制品烧结;但加入量过大,由于其不易分散和被水润湿,会对浇注料的流动性及体积密度造成负面影响。经中高温处理,碳素会逐步加大氧化程度,水分丢失产生的气孔不断增多,因此呈现出显气孔率先降后升、体积密度先升后降的趋势。

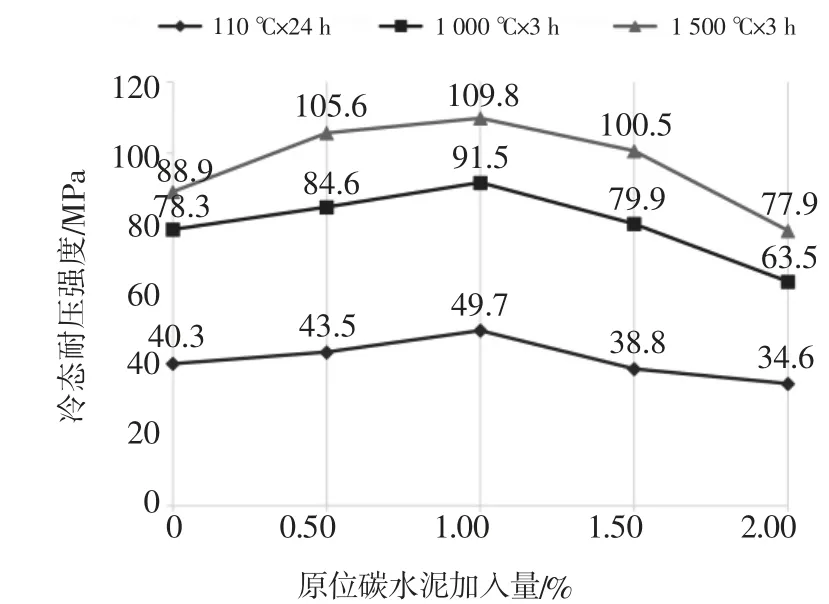

2.2 原位碳水泥加入量对浇注料常温耐压强度的影响

经不同温度热处理后,随原位碳水泥引入量的变化,试样的常温耐压强度变化如图2所示。从图中不难发现,随着原位碳水泥引入量的增加,常温、中温及高温处理后试样的耐压强度的变化规律一致,均先升高后降低,并且在原位碳水泥加入量为1%时达到最优。原因分析:在水泥及总碳量保持不变的情况下,原位碳水泥引入量增加,炭黑引入量相应减少,炭黑属于微米级微粉,适当的引入量可以很好地填充气孔,同时还可以促进制品烧结;但加入量过大,由于其不易分散和被水润湿,往往对浇注料的流动性能及致密度产生很大的影响;再有,铝酸钙水泥的粒径分布在20~70μm之间,碳纳米管被铝酸钙晶体包裹,碳纳米管呈交错网状分布在铝酸钙晶体中,在温度升高过程中,原位碳水泥中的网络化碳可以很好的保留,不被氧气氧化,防止坯体疏松,提高坯体致密度,增加中高温强度,这两者的综合影响导致试样的强度变化规律。

图2 不同含量原位碳水泥试样的冷态耐压强度变化图

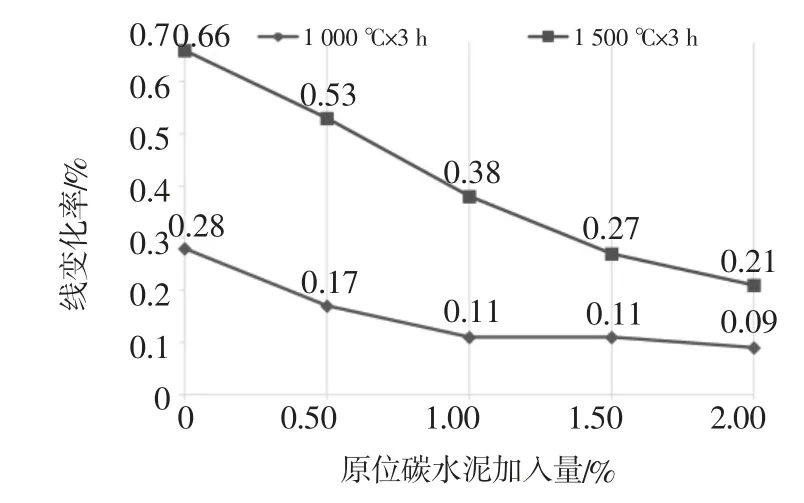

2.3 原位碳水泥加入量对浇注料不同温度处理后线变化率的影响

经不同温度热处理后,随原位碳水泥引入量的变化,试样的线变化率变化如图3所示。从图中不难发现,随着原位碳水泥引入量的提高,中温及高温处理后试样的线变化率均为正值,但呈现逐渐降低的趋势,分析可能这是因为:在总含碳量不变的情况下,原位碳水泥引入量增加,炭黑引入量相应减少,原位碳水泥中的碳网络结构可以有效地阻止碳参与反应,从而导致直接引入的碳含量下降,碳与硅在1 000℃左右反生膨胀反应的量下降,因此相应的膨胀会减少。

图3 不同含量原位碳水泥试样的烧后线变化率变化图

2.4 原位碳水泥加入量对浇注料高温抗折强度的影响

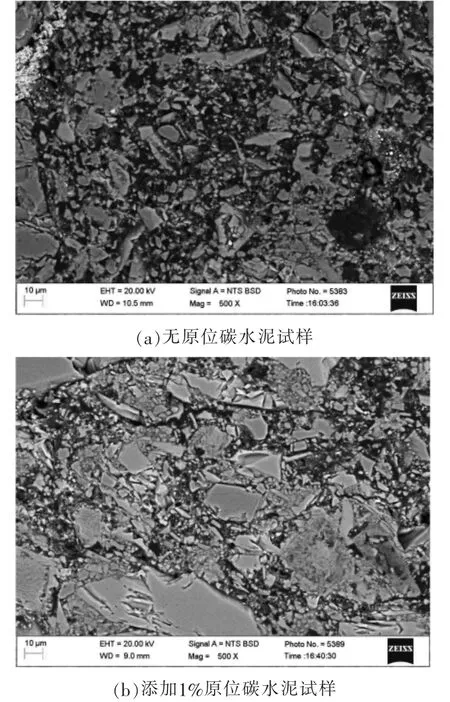

随原位碳水泥引入量的变化,试样的高温抗折强度变化如图4所示。可以看出:随着原位碳水泥引入的增多,试样经1 450℃处理的高温抗折强度逐渐升高。分析原因:在升温过程中,原位碳水泥中的碳网络结构可以有效阻止O2进入材料内部,抑制碳的氧化,从而降低坯体的气孔率,提高致密程度,有效防止材料结构疏松,这对于提高高温抗折强度有积极作用。引入原位碳水泥试样经高温抗折处理后的显微结构照片见图5。

图4 不同含量原位碳水泥试样的高温抗折强度变化图

图5 不同引入量原位碳水泥试样在1 450℃烧后的高温抗折断口显微结构照片

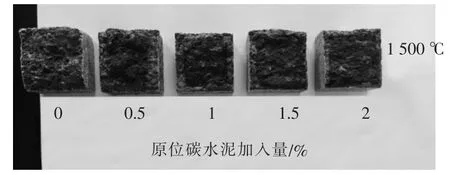

2.5 原位碳水泥加入量对试样抗氧化性能的影响

经1 500℃×3 h高温处理后,试样的断面形貌如图6所示。可以看出,脱碳层的厚度随着原位碳水泥的增多逐渐下降,这是由于原位碳水泥中的炭材料被铝酸钙所包裹并弥散分布在铝酸钙之中,克服炭材料的水润湿性差、分散性差和易氧化的缺点,提高炭材料在浇注料基质中的分散性,有利于改善耐火浇注料的抗氧化性能,并且碳交错的网状结构可以有效阻止氧气进入,对碳素的氧化起到很好的抑制作用。但当原位碳水泥加入量超过1%时,试样的抗氧化性能逐渐下降趋缓,结合性能下降,中高温强度相应下降,因此确定原位碳水泥在ASC铁沟浇注料中最佳加入量为1%。

图6 不同含量原位碳水泥的试样进行抗氧化性能测试后断面形貌图

3 工业试验和应用

在试验理论研究前提下,将原位碳水泥的最佳引入量方案在某钢铁公司1 080 m3高炉上进行工业化试验,主沟长16 m,渣沟18.5 m,共用料77 t,其中主沟用49 t,使用至下次套拆,共使用81 d,出铁量约16.1万t,达到了预期的目标。

4 结论

(1)在保证总碳含量基本不变的前提下,随着原位碳水泥的增加,炭黑含量的减少,浇注料的各温度段强度呈现先增后降的趋势。

(2)随着原位碳水泥的加入,含碳浇注料中的碳氧化现象得到改善,对铁沟浇注料抗氧化作用的提高有很好的促进作用。

(3)原位碳水泥的引入可以有效改善含碳铁沟浇注料的综合性能,当外加1%的原位碳水泥时,浇注料具有最好的使用效果。