旅游增权对社区经济发展的影响机制研究

郭安禧,李茂良,王松茂,郭英之

(1.上海商学院 酒店管理学院,上海 201400;2.厦门大学 财务管理与会计研究院,福建 厦门 361005;3.山东农业大学 经济管理学院,山东 泰安 271018;4.复旦大学 旅游学系,上海 200433)

0 引言

长期以来,旅游开发被认为是旅游资源丰裕地区促进经济发展的重要抓手,它以创造就业机会、吸引外部投资、刺激地区消费、增加政府税收等形式对经济发展产生积极影响[1]。社区居民是旅游开发的主要利益相关者,是决定旅游产业化速度和质量的重要力量[2],当地以旅游开发促经济发展离不开社区居民的积极参与和支持。然而,在大多数发展中国家,居民在旅游开发过程中的主体地位被政府和旅游开发商忽略,普遍处于被决定、被包装、被表达、被展示的缺权或无权状态[3]。旅游开发被更多地寄希望于带动经济发展,在提升居民生活质量方面重视不够,社区参与因被动性和单向性流于形式。针对社区参与旅游开发在实践上的失败,以Akama[4]、左冰和保继刚[5]为代表的国内外学者积极呼吁旅游增权,旅游增权作为旅游地实现可持续发展的重要前提受到了旅游学界的广泛关注。

已有相关旅游增权的研究主要集中在概念内涵[6,7]、感知差异[8,9]、溢出效应[10-13]、增权途径[14,15]等方面,考察旅游增权对经济发展影响机制方面的成果还很缺乏。综观国内外研究成果,以下3 个方面值得探讨:①不同旅游增权与经济发展的关系。旅游增权包含经济、政治、社会和心理增权得到旅游学 界的普 遍 认 同[6,16],但 以 往 研 究[11,17]通 常 将 旅 游增权作为一个整体构念,缺乏探讨不同旅游增权对经济发展的影响,未能明确各维度对经济发展的作用。②旅游增权对经济发展的传导机制。以往研究认为,旅游增权可以带来经济发展[17],经济发展又能提高生活质量[18]。但越来越多的研究指出,经济发展与生活质量有一定的联系,但并没有必然的关系[19-21]。之所以出现差异性的研究结论,是因为人们刻板地认为生活质量是经济发展的结果。周长城等[22]认为,基于“以人为本”和可持续发展思想,生活质量应作为经济发展的必要前提而不是必然结果,因此生活质量在旅游增权与经济发展之间可能存在中介作用。③旅游增权影响经济发展的群组差异。以往研究通常将社区居民看成是无差异群体,但这不符合同一旅游地内部不同群体间非均质的旅游发展实际[23],也不利于根据不同居民的增权诉求“按需增权”[24,25]。社区居民的非均质包括性别、年龄、是否从事旅游业、是否拥有本地户籍等。鉴于户籍不同的居民在居住地存在人地关系、利益诉求等差异,本文按是否拥有本地户籍将社区居民划分为本地居民和外来居民。本地居民和外来居民虽然都是旅游开发的重要利益相关者和经济发展的重要贡献者,但是因为人地关系、利益诉求等不同,其增权诉求与经济发展的关系可能存在群组差异。本文以经济增权、政治增权、社会增权、心理增权为前因变量,以生活质量为中介变量,以经济发展为结果变量,实证考察旅游增权对经济发展的影响机制,并比较本地居民与外来居民的群组差异,以期为揭示旅游增权与社区经济发展的关系,提升旅游地可持续发展能力提供理论依据和实践指导。

1 理论基础与研究假设

1.1 手段—目的链理论

手段—目的链理论最早由Gutman 于1982 年提出,并将其定义为连接属性、结果和价值的简单结构[26]。其中,属性是实现结果、体现价值的手段,结果和价值是借助属性达到的目的,结果是将属性和价值连接起来的纽带。三者之间不是彼此孤立而是相互联系的,连接形成具有层级关系的“属性—结果—价值”链。虽然手段—目的链理论主要应用于消费者研究,但针对既定目的有效使用工具是一种目的合乎理性的行为,因此该理论也是一种通用性的手段—目的分析框架[27]。旅游开发通常被认为是提高居民生活质量、促进社区经济发展的良好工具,因此在当地以旅游开发促经济发展中必然内嵌自身的手段—目的链。以往的研究[28,29]指出,社区参与旅游决策和利益分配是社区参与的两个主要方面:权力和权能是社区参与旅游开发的技术手段,权益则是社区参与旅游开发的根本目的。基于此,本文以居民旅游增权为旅游开发的行为属性,提高居民生活质量为旅游开发的行为结果,促进社区经济发展为旅游开发的行为目的和价值追求,形成“居民旅游增权—提高生活质量—促进经济发展”的手段—目的链,并在此基础上进行了假设推演和模型构建。

1.2 旅游增权与经济发展

增权是指通过外部的干预和帮助,增强个人能力与对权利的认识,以减少或消除无权感的过程[5]。1999年,Scheyvens[6]将增权理论引入旅游研究领域,根据增权内容提出一个包括经济增权、政治增权、社会增权、心理增权的四维度旅游增权框架。近年来,虽然有学者提出文化增权和环境增权新维度,但其测项与心理增权和社会增权高度相关,合理性和科学性有待进一步证实[30]。Scheyvens 的旅游增权框架具有跨研究情景、跨旅游目的地类型的适用性[30],因此本文沿用该增权框架。

旅游增权是指旅游地居民在外部干预下实现权力和权能的增长[31],经济发展则指社会经济结构的优化和社会产品的增加[32]。由于政府的权威和旅游开发商的强大资本,旅游开发的主导权通常掌控在政府和开发商手中,作为社区主体的居民处于弱势地位和无权状态[3]。为了实现旅游地可持续发展,需要通过旅游增权强化居民的权力意识和打破不平衡的权力关系,增强居民在旅游开发中的控制权和获得感。左冰[33]指出,旅游增权的实质是寻找一条可以增进利益相关者权益和增强社区参与对经济活动影响的有效路径;郭永锐等[34]指出,通过给社区居民增权,有助于平衡各方的利益诉求,提高居民参与旅游开发的积极性,促进旅游开发的公平性和持续性;潘植强等[35]指出,旅游增权可提升社区的经营能力、管理能力和组织能力,为社区发展提供资金支持、决策支撑和组织支援;吴媚等[36]认为,平衡各方的权力关系和弱势群体的利益诉求,可以实现旅游社区共建共享发展和社区旅游可持续性发展;贺小荣等[17]认为,旅游增权是提高旅游地治理绩效和实现旅游地可持续发展之道。旅游增权包括经济、政治、社会和心理增权,依据手段—目的链理论,旅游增权的维度对社区经济发展可能存在显著积极影响。综上,本文提出假设H1a—H1d:经济增权、政治增权、社会增权、心理增权分别对经济发展具有显著正向影响。

1.3 生活质量与经济发展

随着居民物质条件改善和精神生活日渐丰富,为了准确评价生活质量和反映生活质量的感知差异,越来越多的学者倾向于从主观角度定义生活质量[37,38]。一般认为,生活质量是指人们基于价值观对生活不同方面的充分度和满足度的总体评价[39]。以往研究主要强调经济发展对生活质量的影响,忽视了生活质量对经济发展的反作用[18,40]。以往研究认为,生活质量和经济发展属于两个子系统,彼此相互协调和相互促进[41]。陈明星等[42]认为,生活质量的改善有助于推动经济发展和构建和谐社会;孙燕燕等[43]发现,生活质量等福利因素对经济发展起到了越来越重要的作用;李泊溪等[44]认为,重视生活质量的生活模式会对经济发展产生重要影响。综上,本文提出假设H2:生活质量对经济发展具有显著正向影响。

1.4 旅游增权与生活质量

旅游增权是基于可持续发展背景下提出的,是旅游开发为社区带来最大收益时对居民生活质量的关注[45]。居民通过参与、控制、分配和使用资源实现旅游增权,其目的不仅仅是分享资源控制权和利益分享权,还在于以此为手段增加福利和提升幸福感[46,47]。Scheyvens[6]基 于 旅 游 增 权 的4 个 维 度,认为居民通过社区参与可以获得经济、政治、社会、心理等多方面的收益;Friedmann[10]、王会战等[30]进一步细化了旅游增权的意义,认为经济增权可带来持续的经济收益和上升的生活水平,政治增权可提供对旅游开发表达关心和疑问的渠道,社会增权可增强居民的团结心和凝聚力,心理增权可增加居民的自信心和自豪感;吴媚等[36]指出,旅游增权除了恢复居民的主体地位和增加利益分享,还可以促进社区稳步发展和居民脱贫致富;陈志永等[48]以朗德苗寨为例进行研究,认为以社区主导、全民参与为特征的“朗德模式”是当地居民取得丰厚的物质、制度和精神成果的根源。旅游增权与生活质量的关系在实证研究中鲜有涉及,但依据工具理性和手段—目的链理论,旅游增权有助于提高居民的生活质量。综上,提出假设H3a—H3d:经济增权、政治增权、社会增权、心理增权分别对生活质量具有显著正向影响。

1.5 生活质量的中介作用

根据前文的文献回顾,旅游增权有助于居民获得丰富的物质和精神成果,提高其生活质量;而生活质量又有助于激发居民积极参与旅游开发的热情,为社区经济发展提供动力。因此,旅游增权可以作为提高生活质量和促进经济发展的内容和手段,生活质量和经济发展可以作为旅游增权的目的和结果。依据手段—目的链理论中属性、结果、价值三者的关系,生活质量可以作为连接旅游增权与经济发展的纽带。据此,生活质量可能在旅游增权与经济发展间起中介作用。综上,提出假设H4a—H4d:生活质量分别在经济增权、政治增权、社会增权、心理增权对经济发展的影响中起中介作用。

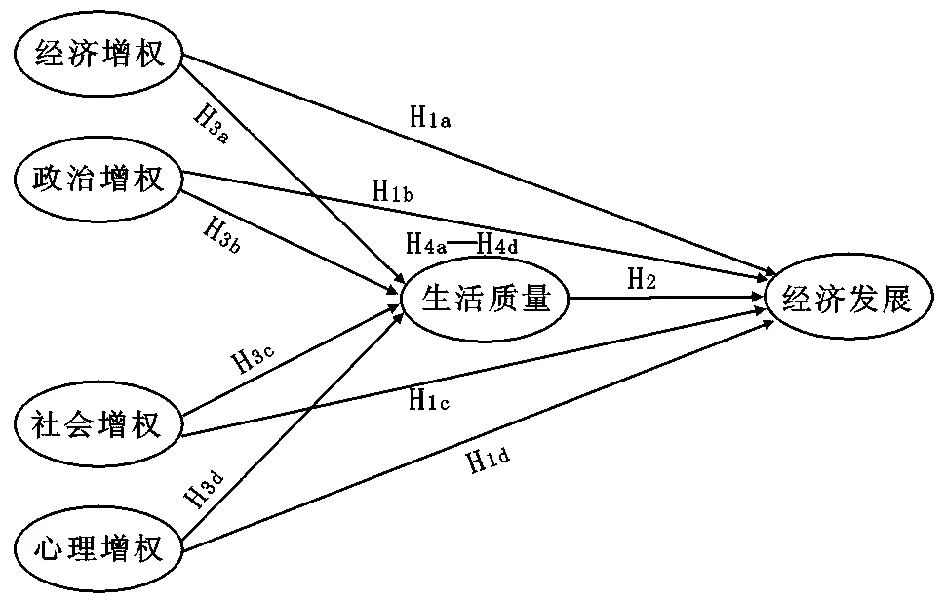

综合上述文献回顾和研究假设,提出本文的概念模型(图1)。

图1 概念模型Figure 1 Conceptual model

2 研究设计

2.1 研究区域

西塘古镇位于浙江省嘉兴市,是首批中国十大历史文化名镇,2017 年晋升为国家5A 级旅游景区,2018年入选中国最美特色小城镇。西塘古镇凭借其丰富的人文资源、优美的自然景观、深厚的历史底蕴,受到了中外游客的青睐,迎来了旅游业的快速发展。2019 年,西塘古镇接待共国内外游客1136.27万人次,门票收入超过2.4 亿元。旅游业发展助推了西塘经济发展,提高了地区生产总值、居民可支配收入和镇公共财政收入,2016—2019 年西塘连续4年获评“全国综合实力千强镇”。西塘古镇景区质量等级高,旅游开发对居民生活影响大,旅游发展对社区经济发展贡献大,对探讨旅游增权与经济发展的关系具有典型性和代表性。

2.2 问卷设计

首先,本文结合量表的信效度、来源期刊的影响度和被使用的广泛度,为经济增权、政治增权、社会增权、心理增权、生活质量和经济发展6 个变量选取量表,与封面信、人口学特征题项组成初始调查问卷;其次,邀请1 位英语水平较高的旅游专业教师比对英语量表及中文翻译,对存在翻译偏差的中文量表进行适当调整;最后,根据80 份面向西塘居民的预调查表,对调查问卷的表述、题序等问题补充完善,形成正式问卷。

变量测量借鉴已有成熟量表,如:经济增权参考Scheyvens[6]、刘静艳等[49]的量表,政治增权与社会增权参考Friedmann[10]的量表,心理增权参考Boley等[45]的量表,生活质量参考Woo 等[50]的量表,经济发展参考贺小荣等[17]的量表。所有题项采用Likert 5 点计分,1 至5 分别表示完全不同意、不同意、一般、同意和完全同意。

2.3 数据采集与分析

正式调查于2020 年5 月17 日至7 月5 日进行。调查时点包括3 个工作日和6 个公休日,每轮调查平均间隔5d,共计9d。调查地点涵盖西塘古镇的核心区、过渡区和边缘区,每轮调查选择不同的区域,包括西街、北栅街、唐家弄、环秀街、纺织路、宏福路、邮电东路等31 条街巷和王家阁、戚家庄、荷池村、翠南新村等6 个居民区。调查采取便利抽样,每户(店)只发放1 份调查问卷,填完后现场回收问卷。本次共发放调查问卷350 份,回收问卷341 份,回收率为97.4%。剔除漏选、多选、随心填答等导致的无效问卷,有效问卷325 份(表1)。在样本比例方面,本地居民172 份、外来居民153 份,本地居民与外来居民之比为1.1:1,接近西塘户籍人口与外来人口之比(1.6:1);在样本规模方面,本地居民与外来居民均超过100[51],且大于模型中任一变量测量指标的10倍[52],满足偏最小二乘法结构方程模型(PLS -SEM)对样本量的要求。

表1 样本的人口统计特征Table 1 Demographic characteristics of samples

本文数据分析按照以下7个步骤进行:①通过多重共线性诊断检验变量多重共线性的严重程度;②通过描述性统计分析考察本地和外来居民变量指标的均值和标准差;③通过独立样本t 检验比较本地和外来居民对变量指标的感知差异;④通过测量模型评估考察变量测量的信效度;⑤通过测量不变性检验考察测量模型的组间不变性;⑥通过结构模型评估考察模型的解释力、预测性和拟合优度;⑦通过多群组分析(MGA)考察本地与外来居民的群组差异。所有分析借助SPSS20.0 和SmartPLS3.0 软件完成。本文采用PLS-SEM分析的理由有3 个方面:一是不要求样本数据服从正态分布[53];二是小样本也能获得理想的估计结果[53];三是支持多群组比较分析[54]。

3 实证分析与检验结果

3.1 多重共线性诊断

采用相关系数和方差膨胀因子共同诊断变量的多重共线性问题。如果变量的相关系数大于0.75,或者方差膨胀因子大于10,表示存在严重的多重共线性[55,56]。本文中本地和外来居民各变量的相关系数分别介于0.356—0.611 和0.239—0.582,均小于0.75;方 差 膨 胀 因 子 分 别 介 于1. 331—1. 894 和1.257—1.772,均小于10,表明变量不存在严重的多重共线性。

3.2 描述性统计分析

李克特5 点计分中,均值在1—2.4 表示程度较低,2.5—3.4 表示程度中等,3.5—5 表示程度较高[57]。就本地居民而言,经济增权、政治增权、社会增权、心理增权各指标的均值分别介于3.51—3.70、2.52—3.06、3.66—3.87 和4.06—4.23,表明旅游增权处于中高水平,尤以经济增权、社会增权和心理增权较高;生活质量各指标均值介于3.35—3.88,处于中高水平;经济发展各指标均值介于3.65—4.19,处于较高水平。就外来居民而言,经济增权、政治增权、社会增权、心理增权各指标均值分别介于3.75—3.90、2.29—2.76、3.71—3.76 和3.80—4.16,表明除了经济增权,其他旅游增权普遍低于本地居民;生活质量各指标均值介于3.00—3.59,处于中高水平;而经济发展各指标均值则介于3.67—4.16,处于较高水平。本地和外来居民有较强的旅游增权诉求,但对西塘旅游开发的溢出效应总体上持积极态度。

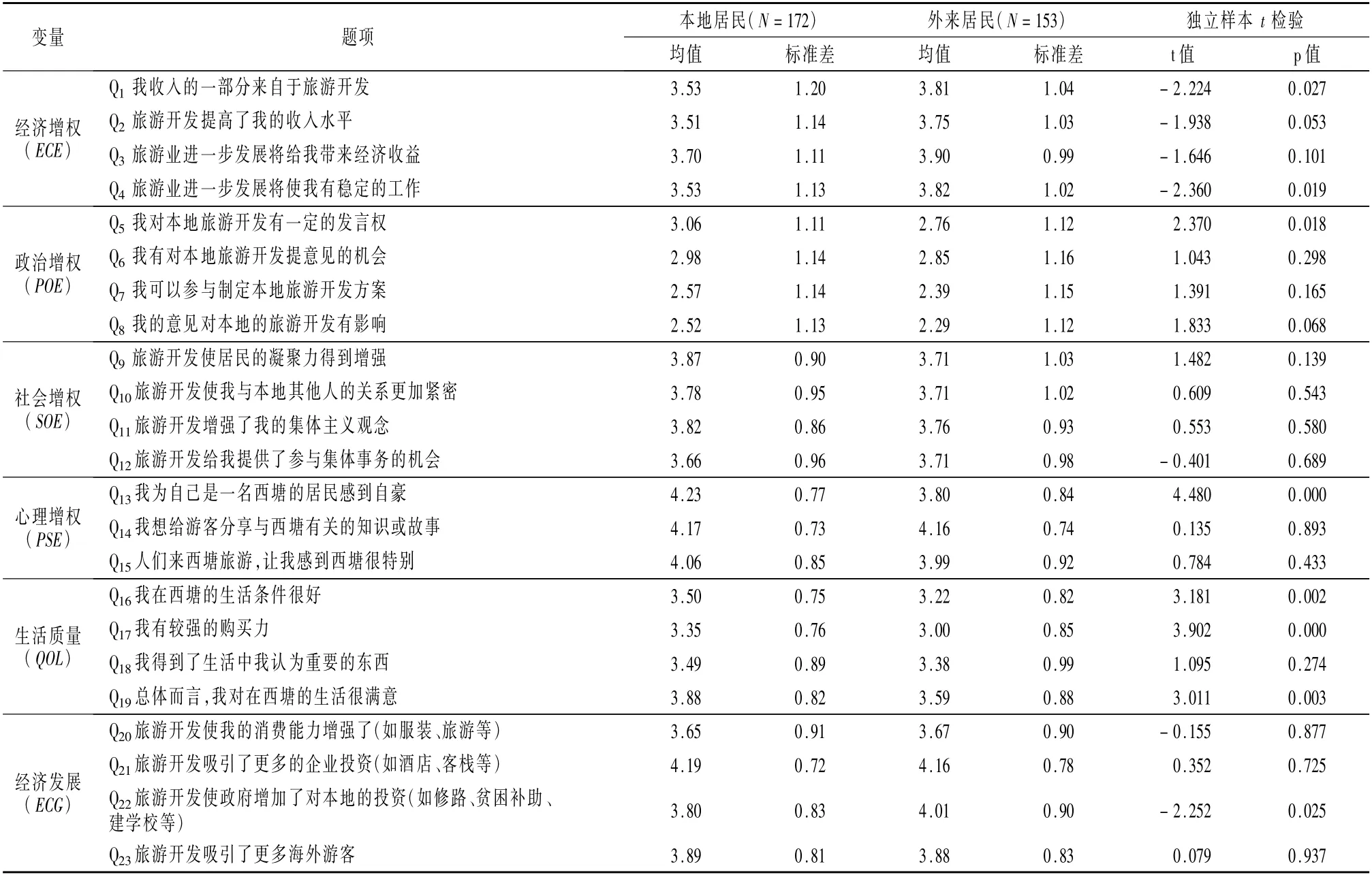

3.3 独立样本t 检验

由表2 可知,经济增权的“我收入的一部分来自于旅游开发”等2 项指标存在显著差异(P <0.05),“旅游开发提高了我的收入水平”等2 项指标未通过显著性检验,表明本地居民的经济增权小于外来居民;政治增权的“我对本地旅游开发有一定的发言权”指标存在显著差异(P <0.05),“我有对本地旅游开发提意见的机会”等3 项指标没有显著差异,表明本地居民的政治增权大于外来居民;社会增权的“旅游开发使居民的凝聚力得到增强”等4 项指标无显著性差异,表明本地居民与外来居民的社会增权相近;心理增权的“我为自己是一名西塘的居民感到自豪”指标有显著性差异(P <0.001),“我想给游客分享与西塘有关的知识或故事”等2 项指标无显著性差异,表明本地居民的心理增权大于外来居民;生活质量的“我在西塘的生活条件很好”等3 项指标有显著性差异(P <0.01),“我得到了生活中我认为重要的东西”指标无显著性差异,表明本地居民的生活质量高于外来居民;经济发展的“旅游开发使政府增加了对本地的投资”指标具有显著性差异(P <0.05),“旅游开发使我的消费能力增强了”等3项指标均无显著性差异,表明本地居民的经济发展感知要弱于外来居民。本地居民与外来居民对旅游增权、生活质量和经济发展存在感知差异,为后续多群组分析奠定了基础。

表2 独立样本t 检验结果Table 2 Results of independent sample t test

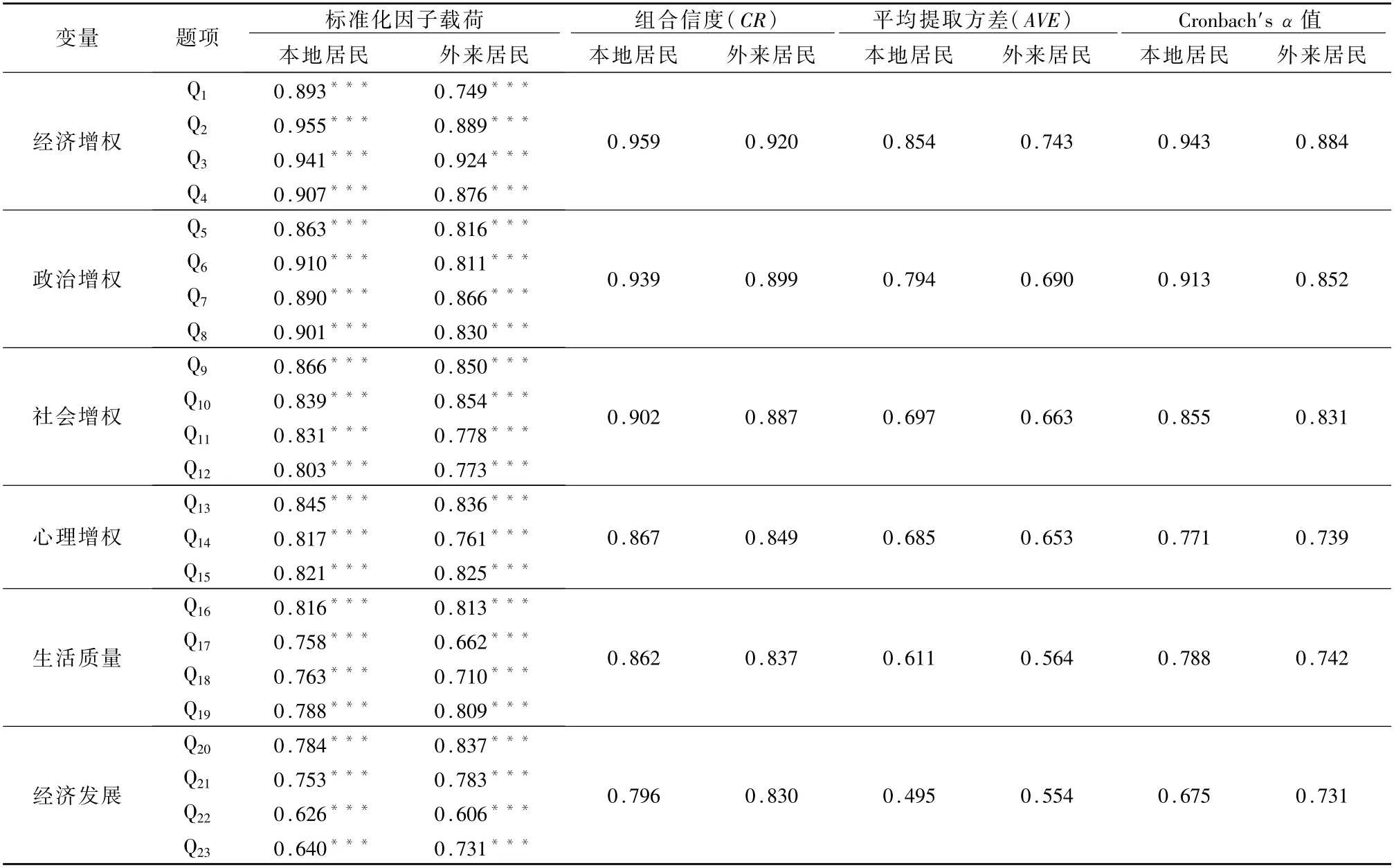

3.4 测量模型评估

在执行多群组分析比较组间路径系数前,对测量模型进行评估[58]。反映型测量模型评估包括检验变量测量的信度和效度。信度采用因子载荷、Cronbach'sα值、组合信度(CR)进行综合检验[51]。由表3 可知,本地居民和外来居民组的标准化因子载荷 分 别 在0.626—0.955 和0.606—0.924,高 于Ashill等建议的0.6 门槛[59],表明测量模型具有良好的指标信度;Cronbach'sα值分别在0.675—0.943和0.731—0.884,接近或大于Devellis[60]建议的0.7标准,表明测量模型具有很好的内部一致性;组合信度分别在0.796—0.959 和0.830—0.920,大于Hair等[54]建议的0.7 阈值,表明测量模型有理想的建构 信度。综上,测量模型具有较高的可靠性。

表3 测量模型评估结果Table 3 Results of measurement model evaluation

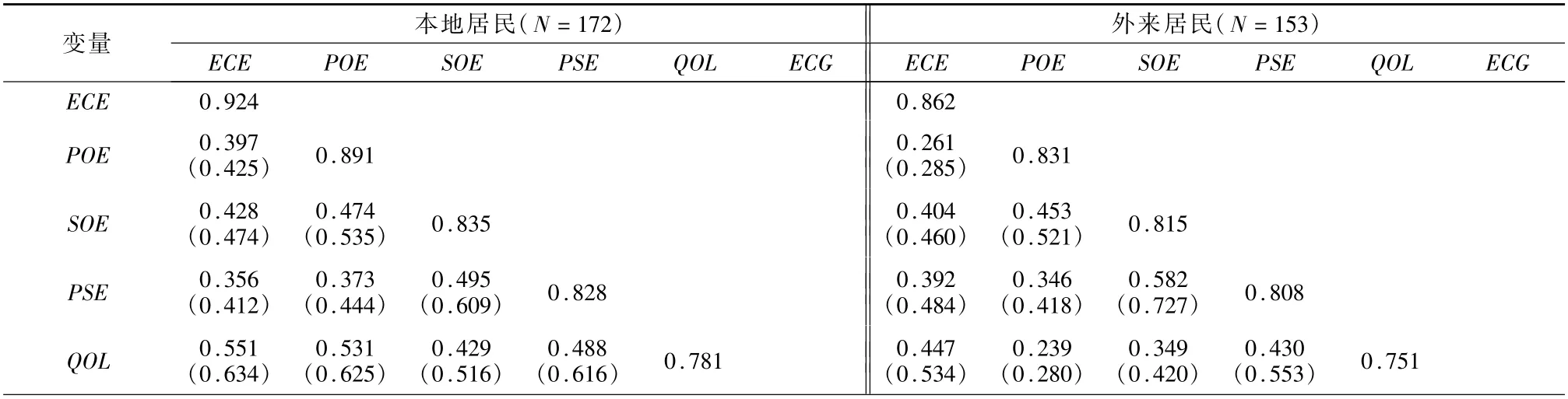

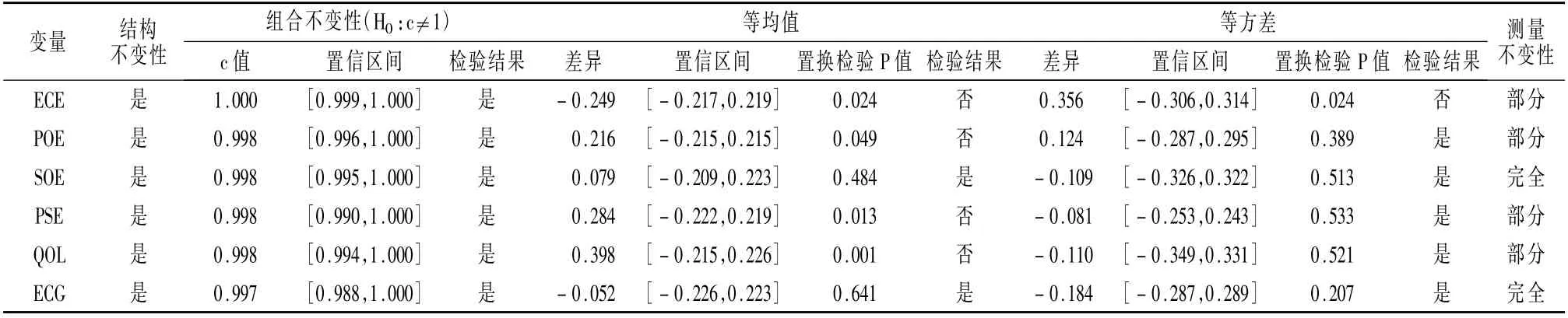

本文中的效度采用聚合效度和区别效度进行检验。如果变量的平均提取方差(AVE)大于0.5,且标准化因子载荷的t 值在一定水平下显著,说明测量模型有良好的聚合效度。由表4 可知,两个居民组的平均提取方差分别介于0.495—0.854 和0.554—0.743,接近或大于0.5,标准化因子载荷在0.1%水平下显著,表明测量模型具有很好的聚合效度。区别效度通常由变量的AVE 值的平方根是否大于其与其他变量的相关系数判断[54]。如果AVE 值的平方根大于变量的相关系数,说明变量有足够的区别效度。近年来HTMT比率被认为是一种比传统评估方法更加优秀的判断区别效度的方法,如果HTMT值小于0.85,说明变量具有很好的区别效度[51]。两组样本各变量的相关系数分别介于0.356—0.611和0.239—0.582,AVE值的平方根分别介于0.704—0.924 和0.744—0.862,前者小于后者,表明测量模型具有良好的区别效度;从HTMT比率来看,两组样本的HTMT 值 分 别 介 于0.412—0.792 和0.280—0.727,均小于0.85,这表明测量模型具有理想的区别效度。由于CR 值和AVE 值均接近或大于门槛值,因此无需移除标准化因子载荷介于0.4—0.7 的题项。

表4 变量相关系数、平均提取方差的平方根与HTMT值Table 4 Correlation coefficient,square root of AVE and HTMT value

(续表4)

3.5 测量不变性检验

为了确保测量模型在组间不变,还需要检验测量模型不变性。采用Henseler等[58]建议的复合模型(MICOM)程序,依次进行结构不变性检验、组合不变性检验和等均值、等方差检验。3 个步骤存在层级关系,前面步骤是后续检验的前提,通过前两种检验谓之部分测量不变性,通过全部检验谓之完全测量不变性。测量模型只要具有部分测量不变性,就满足比较和解释MGA群组差异的条件[58]。

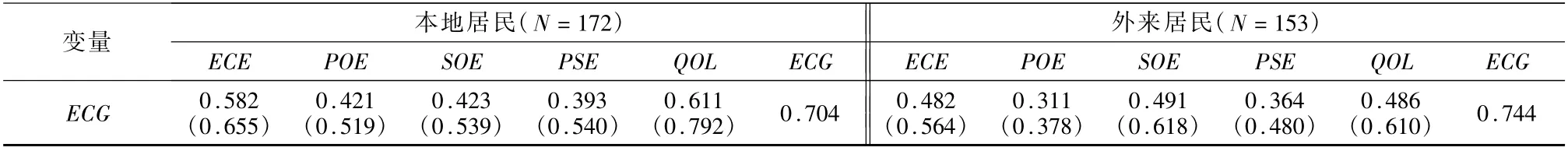

本文分3 步检验测量不变性(表5)。第一步,由于本地居民组和外来居民组在以下3 方面是完全相同的,即测量模型的结构设置、模型估计的数据处理和模型估计的算法设置,因此可以认为测量模型具有结构不变性。第二步,如果置换检验(Permutation Test)的结果证实相关系数c显著不同于1,说明测量模型没有组合不变性[58]。由表5 可知,c 值的置信区间均不包含0,没有c 值显著不同于1,表明测量模型具有组合不变性。第三步,综合置信区间是否包含0 和置换检验p值是否显著对各变量等均值和等方差进行检验。由表5 可知,经济增权未通过检验,社会增权和经济发展通过全部检验,其他3个变量通过部分检验,表明大部分变量具有等均值或等方差特性。综上,经济增权等6 个测量模型均具有部分或完全测量不变性,依照MICOM 程序和MGA分析的前提条件,可以进行后续的结构模型评估和多群组分析。

表5 测量不变性检验结果Table 5 Results of invariance measurement test

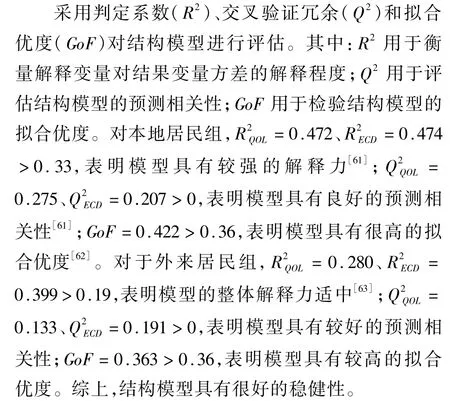

3.6 结构模型评估

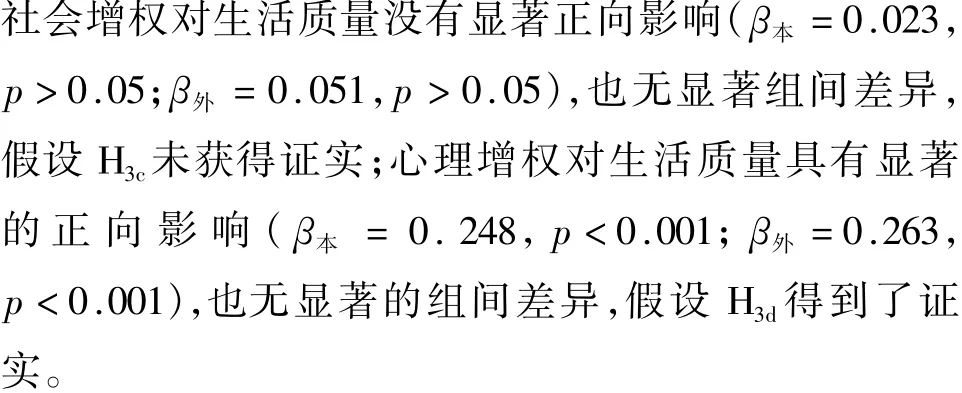

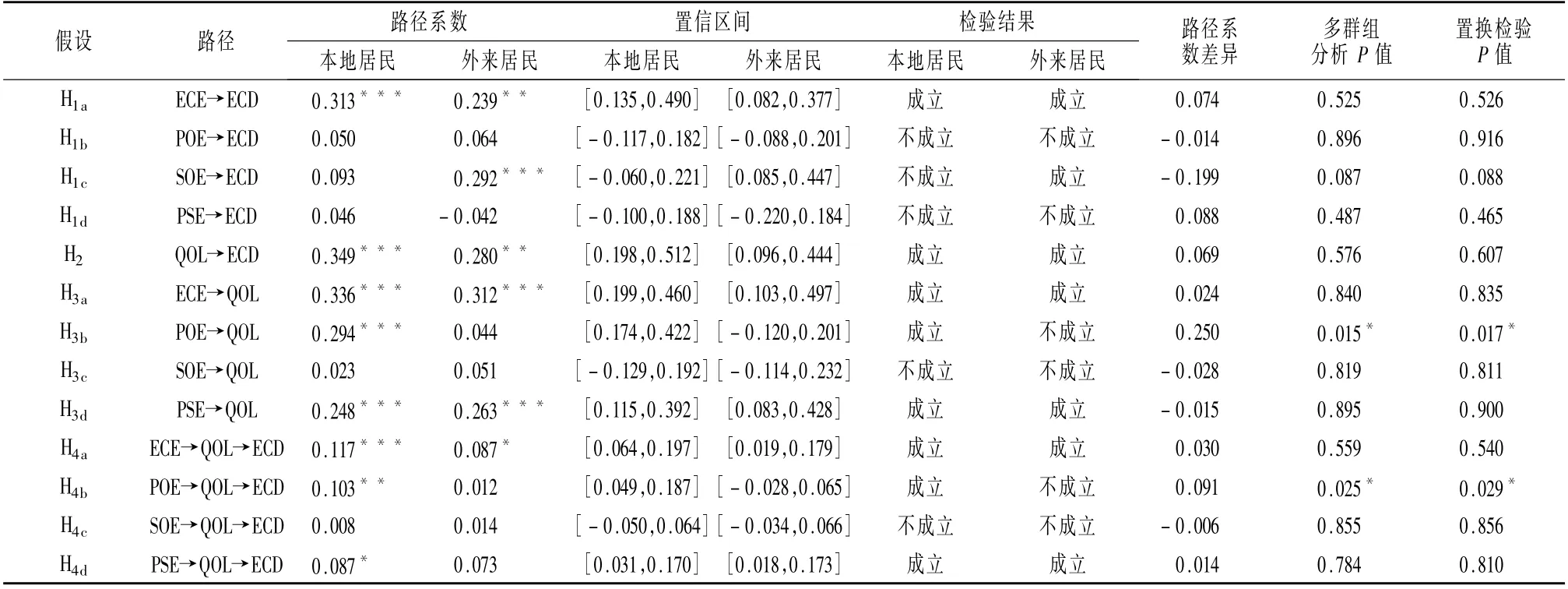

3.7 多群组分析

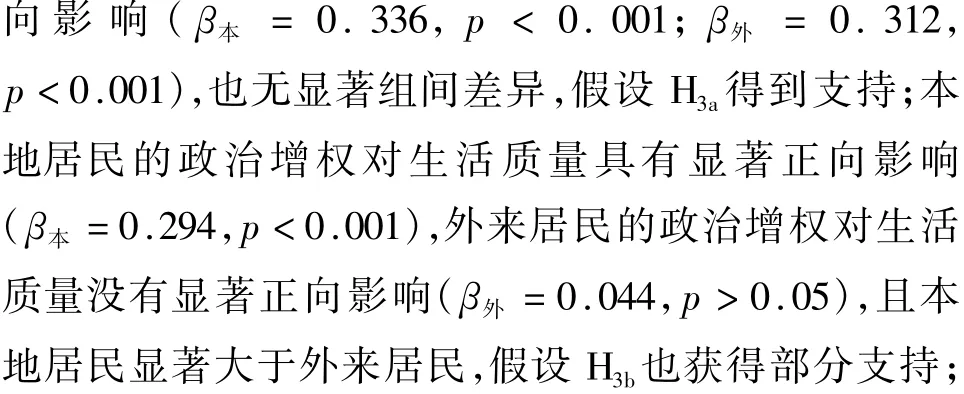

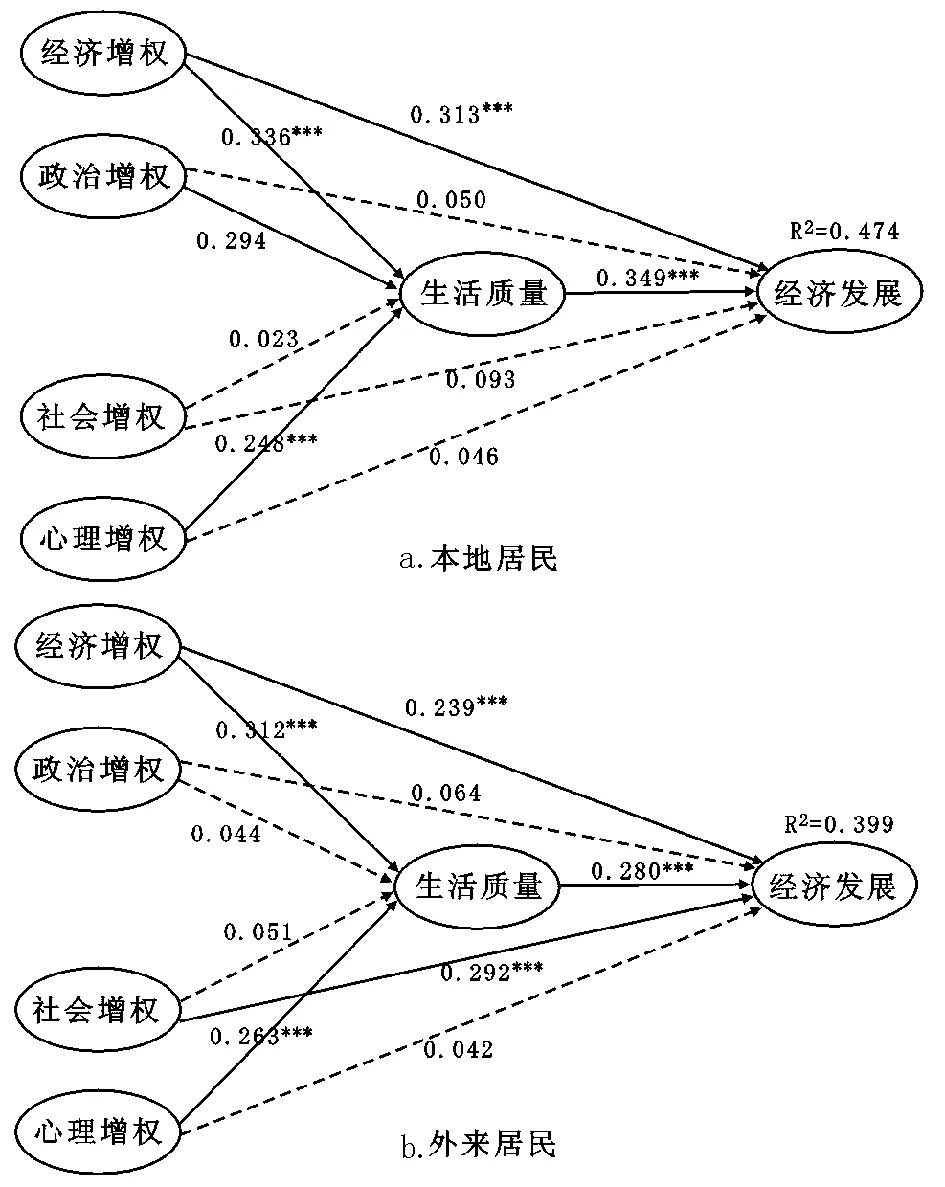

根据PLS- SEM 的中介效应分析程序[65],通过考察旅游增权经生活质量对经济发展的间接影响,检验生活质量在旅游增权与经济发展间的中介作用。由表6可知,经济增权对经济发展既有显著直接影响(β本=0.313,p <0.001;β外=0.239,p <0.01),也有显著间接影响(γ本=0.117,p <0.001;γ外=0.087,p <0.05),表明生活质量在经济增权对经济发展的影响中起部分中介作用,假设H4a成立;本地居民的政治增权对经济发展有显著间接影响(γ本=0.103,p <0.01),但无显著直接影响(β本=0.050,p >0.05),表明生活质量在本地居民的政治增权对经济发展的影响中起完全中介作用;外来居民的政治增权对经济发展没有显著间接影响(γ外= 0.012,p >0.05),表明生活质量在外来居民的政治增权对经济发展的影响中没有中介作用,假设H4b部分成立;社会增权对经济发展没有显著间接影响(γ本=0.008,p >0.05;γ外=0.014,p >0.05),表明生活质量在社会增权对经济发展的影响中没有中介作用,假设H4c未获得支持;心理增权对经济发展具有显著间接影响(γ本=0.087,p <0.05;γ外=0.073,p <0.1),但无显著直接影响(β本=0.046,p >0.05;β外= -0.042,p >0.05),表明生活质量在心理增权对经济发展的影响中起完全中介作用,假设H4d获得支持。本地居民与外来居民的模型估计结果如图2 所示。

表6 多群组分析结果Table 6 Multigroup analysis results

图2 本地居民与外来居民模型估计结果Figure 2 Estimation results of local and foreign residents model

4 结论、讨论与管理启示

4.1 结论与讨论

主要结论如下:①本地居民和外来居民的经济增权都能促进旅游地经济发展。本地和外来居民的经济增权对经济发展既有显著直接影响,也有经生活质量传导产生显著间接影响,且两个群组之间没有显著差异。表明本地和外来居民的经济增权都是提高生活质量和促进经济发展的有效手段。经济增权意味着社区参与中资源控制权和利益分享权的增长,有助于居民获得就业机会、增加经济收入和提高生活水平,进而因参与旅游业的积极性提高和消费能力增强促进社区经济发展。在现有相关研究中,较少学者将旅游增权作为解释变量构建关系模型,以旅游增权维度为解释变量构建结构模型的更少[17]。本文将旅游增权维度引入模型,厘清了不同旅游增权与经济发展的关系,丰富了旅游增权影响效应的研究成果。②本地居民的政治增权影响经济发展以提高生活质量为前提。外来居民的政治增权对经济发展既无显著直接影响,也无显著间接影响;本地居民的政治增权对经济发展虽无显著直接影响,但会经生活质量的中介传导产生显著间接影响,表明本地居民的政治增权促进经济发展需以提高生活质量为前提。本结论与贺小荣等[17]的研究不一致,原因是本文对旅游增权的考察更精细。外来居民的政治增权对经济发展没有显著积极影响的原因有两个方面:一是同政府和旅游开发商的权势相比,外来居民普遍处于无权状态;二是与核心利益点经济收入相比,外来居民对社区参与的政治诉求很低[66]。本地居民的政治增权对经济发展有显著间接影响的原因在于他们的主体地位虽然通常被忽略,但是他们与旅游开发赖以成功的旅游吸引物关系紧密[37],本身也是旅游资源的一部分,因此有更多抗争资本和政治的权利,并借以在与政府和旅游开发商的博弈中追求生活质量。以往的研究[17]将旅游增权作为经济发展的直接前因,未能体现“增权是为了人和环境,而不是生产和利润”[10]的发展理念。与以往研究相比,本文基于“以人为本”和可持续发展思想,以生活质量为中介构建结构模型更加科学,揭示了不同旅游增权对经济发展的作用机制。③外来居民的社会增权对旅游地经济发展具有显著正向影响。本文发现,本地居民的社会增权对生活质量、经济发展均无显著直接影响;外来居民的社会增权虽然对提高生活质量影响很小,但是对促进经济发展具有显著积极影响。这表明外来居民的社会增权也是促进旅游地经济发展的有效手段。西塘古镇采取“政府主导+企业治理”的旅游开发模式,本地居民在政策上处于被动接受状态,在行政上属于被管理的对象[66],参与集体事务和协商社区发展的机会很少,难以形成较强的社区凝聚力和集体主义观念,因此本地居民的社会增权对生活质量和经济发展没有显著影响。外来居民虽然也处于被动的无权状态,但西塘古镇通过对商户经营、水系环境、治安、保洁等的管理服务规范了社会秩序,增进了社会信任,为他们追求经济收入提供了社会资本,因此外来居民的社会增权对经济发展具有显著积极影响。④本地和外来居民的心理增权间接促进旅游地经济发展。本文发现本地和外来居民的心理增权对经济发展均无显著直接影响,而是通过生活质量的中介传导产生间接影响。这表明心理增权通过提高生活质量才能促进经济发展。本结论与贺小荣等[17]的研究不一致,原因是本文考虑了生活质量的中介作用。近年来西塘古镇旅游人次大幅度增长,其人文历史、水乡风貌等资源受到客源市场青睐,增加了本地居民和外来居民对西塘的满意度和自豪感。根据自底向上溢出理论,生活关心满意度会正向影响居民的生活质量[37]。因而,心理增权也会经生活质量的中介传导促进经济发展。心理增权对经济发展没有显著直接影响的原因在于,西塘旅游发展虽然增加了本地及外来居民的满意度和自豪感,但是无权感使其从心理上主动将自身与社区割裂开来[23],未能提升他们生产物质资本、人力资本等要素的积极性。以往研究通常将旅游地居民视为无差异群体,甚少关注增权诉求的差异并做深入研究[67]。本文响应以往研究[68,69]关于比较本地与外来居民旅游增权诉求的呼吁,探讨了两类居民的旅游增权对经济发展的影响机制,明晰了不同旅游增权影响经济发展的群组差异,进一步深化了旅游增权与经济发展关系的研究,为依照不同居民的增权诉求“按需增权”提供了一定的理论依据。

4.2 管理启示

将实现经济增权放在旅游增权的首位。无论是本地居民还是外来居民,经济增权都是改善生活质量和促进经济发展的有效手段。因此,旅游地管理者应重点帮助居民实现经济增权。①在旅游就业方面,为本地居民提供适度的岗位比例,尤其是户籍在旅游地核心区的居民;②在利润分红方面,让本地居民合理分享旅游资产升值的红利;③在客流引导方面,向旅游地的过渡区和边缘区导入客流,为该区域居民获得旅游收入提供机会;④在危机应对方面,以降税减费、发放补贴等形式帮助居民减轻经济负担和缓解生存压力。

以提高居民生活质量为旅游增权目标。可提高居民生活质量的旅游增权都能有效促进经济发展,因此旅游地管理者应将改善居民生活质量作为帮助其实现旅游增权的主要目标。①发展理念方面,坚持“以人为本”和可持续发展思想,将景区与居民作为休戚相关的利益共同体;②政治增权方面,不仅要为居民表达利益诉求提供机会和畅通渠道,还要从惠及生活质量的角度助其实现诉求;③心理增权方面,通过提升旅游地的市场吸引力和居民的生活关心满意度,增强其对旅游地的认同感和自豪感。

为不同户籍居民实行差异化重点增权。本地居民的政治增权对生活质量有显著正向影响,外来居民的政治增权则无;外来居民的社会增权对经济发展有显著正向影响,本地居民的社会增权则无。因此,旅游地管理者应重点帮助本地居民实现政治增权,帮助外来居民实现社会增权。就政治增权而言,应为“居民是社区旅游开发的主体”提供政策保障,发展参与式民主,让本地居民真正参与;就社会增权而言,应继续加强社会治安、商户经营、水乡风貌等方面的管理服务,着力构建社会秩序稳定、人际关系和谐、古镇风貌独特的旅游社区,为外来居民从业、经商、居住、社交等提供社会资本。

4.3 研究局限

本文存在3 个方面的局限:一是数据采集于疫情防控阶段这一特殊时段。新冠疫情背景下,游客锐减和防疫管理可能对居民的增权诉求、生活质量具有一定影响,未来应增加疫情结束后的样本,以提高研究结论的普适性。二是未考虑旅游开发模式的影响。未来应考虑旅游开发模式对旅游增权与经济发展关系的影响。三是在旅游增权与经济发展之间只探讨了生活质量的中介作用,两者之间可能还存在其他过渡变量。未来,可利用多重中介作用模型深入探究旅游增权与经济发展间的关系。