中国书法创作新命题:“守”与“破”

王慧婷

(湖南师范大学美术学院,长沙湖南 410006)

一、书法当今创作环境背景及原因

在明末清初之际受当权者实行的闭关锁国政策影响,中国的政治经济遭受了严重的创伤,作为上层建筑的文化艺术自然也被冠上了旧有的、迂腐的、落后的,而国外的一切被认为是先进的、优质的。甚至像鲁迅、胡适一些文人学者都认为,中国之所以落后,与其汉字文化也脱不了干系,提出将汉字拼音化、拉丁化。改革开放后,西方各种现代艺术、印象派等粉墨登场,一齐挤入国门,高等学府的教育模式也逐渐西化。与此同时,在二十世纪三四十年代,书法还尚未形成一套完整的实践理论,观念建设也较为落后,甚至还不能称为一门艺术。新中国成立后,书法微微有所振兴,但由于没有自己一套完整的思想观念,在艺术交流过程中受日本书法观念的影响尤大,主要体现在受日本“前卫派”的影响。还有一些人认为用毛笔写字是落伍的,故而兴起了中国书法界的“现代派”。诚然,现今全国已有多所高校招收书法专业,但专门以书法成立的独立学院少之又少,书法就业环境受限,都是导致书法日渐式微的重要因素。改革开放以后,国门大开,愤然于书法一直得不到应有的尊重所形成的反弹,书法界中部分人开始突兀地表现出强势的激进,造成今天书法界在一定程度上的乱象丛生。应当承认的是,四十余年的改革开放,使我们在一段时间内急于想通过快速发展,重新获得往日的辉煌,国家鼓励一部分人先富起来,文艺界也不例外,鼓励创新、冒尖。某种程度上使得整个文艺创作环境泥沙俱下、鱼龙混杂。

二、书法创作中的“守”

1.书法中的“气”“势”“韵”

书法以文字为载体,它有着强大的中华文脉做支撑,是一门以文化为底蕴的笔墨视觉艺术。在书法这门古老的艺术中,体现着天地—自然—人的关系,即“天人合一”的宇宙观。此外,“气”“韵”“势”作为品评书法作品最重要的形而上准则。梁武帝《答陶隐居论书启》视“棱棱凛凛,常有生气”为书法能达到甲科标准的必要条件。苏轼的《论书》中云:“书必有神、气、骨、肉、血,五者缺一,不能成书也。”书法因此成了人与物的化身与投射。对于书法中的“势”,主要体现在书写过程中的运笔状态下,蔡邕在《九势》中道:“势来不可挡,势去不可遏,笔软则奇怪生焉。”有气则有势,故而书法中“气势”称为衡量书法优劣的一大重要因素。作为音乐术语的“韵”,《说文解字》解云:“和也,从音、员声。”此外它在魏晋时期还被作为人物品藻的重要范畴。“韵”与“气”“势”相对,如果说“气”与“势”体现的是一种阳刚、壮伟、宏大的蓬勃生命力状态,那么“韵”则体现的是阴柔、精巧、和谐的虚静禅意状态。“气”强调的是对象的自然属性,以生命力为基本内容;“韵”强调的是对象的人格属性,以精神境界为基本内容。“气韵相兼”是书法艺术乃至绘画艺术所不懈追求的,南齐谢赫还将“气韵生动”列为绘画六法中最重要的法则。“气”“势”“韵”在书法中起着非常重要的作用,不管未来书法的创作方向如何,中国书法的内涵意义始终是由中国的传统文化内涵所赋予的,它所涉及的“气”“势”“韵”看似虚无缥缈,但其作为品藻书法作品优劣的重要因素,无论是从审美赏悦方面还是在创作过程中,都是必须要“守”住的原则。

2.中国哲学对书法的影响

书法是一门脉相平稳且又蕴含着强大的文化内涵的古老艺术,之所以能够绵延千年,正是因为其不仅有着的传统文化做支撑,更有着中国哲学思想的丰赡。儒学作为中国传统文化的主流思想,其哲学思想“仁”以积极的入世态度指导着人们的生活、思想的各个方面,提倡“中庸之道”,表现在书法中,是如王羲之书法一样“文质彬彬”“尽善尽美”的中和之美。作为中国土生土长的道家,其哲学思想是“道”,既崇尚自然,又以人为本。《道德经》第四十二章有云:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”可见,在道家学说中“道”作为万物的本源,对世间有着高度的总结作用。它体现的是一种平淡清和、简远逸迈的境界,与书法创作中所追求的一种冲和之境不谋而合。佛教,自印度传入中国后,与本土文化的相互碰撞、融合,逐渐演变为小乘佛教,成为中国哲学的重要部分。佛教书法是一种“写经艺术”,大量的佛教典籍都是依靠摩崖刊刻、石碑墓志的镌刻、抄经生手抄才得以保留。佛家所强调的是“空”追求的是一种“无我”“物我两忘”的境界,要求书者在创作过程中心无旁骛,即使处在喧嚣的闹市,也能不受外界纷扰,真正做到“大隐隐于市”。

此外,《老子》中提出了,“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相合,前后相随”的矛盾对立统一观点。在书法的行草书的书写过程中就体现得较为深刻,书法中始终存在着矛盾,然而这些看似相互冲突的对立关系中彼此又相互联结、相互牵制、相互影响。也可以说,书法的书写就是在“写”关系。线条的长与短、粗与细、曲与直,结构的收与放、正与欹,书写速度的迟与留、疾与涩,运笔的轻与重、章法布局的疏与密、虚与实,笔墨的浓与淡、干与湿等一组组矛盾的对立使得书法的表现形式异常丰富饱满,充满了生命活力。另一方面,在这些诸多的对立关系存在形态中,又体现了书法生命的统一性和纯净性,它不似其他艺术,运用形体、色彩、质地。而是将自然界一切可视形象尽可能地进行舍弃,只用简略到不能再简略的线来保持运动过程,如果说人们从书法作品中确实得到过什么的感受的话,毋庸置疑的是,人们所感受到的一切都被集中在了一个点、一条线上。这是一种含蕴十分丰富,而又特别单纯、特别明晰的运动。于是构成了书法艺术运动性质中最主要的两个特点,即:丰富与单纯。这两个看似矛盾的特点几乎与生俱来的完美结合,只有少数几种艺术才具备。这二者的统一,或许可以说是书法艺术一切动人之处的源头。

正因书法所具备的以上特质,故而无论如何变,都无法改变其是一门以文化做支撑,发乎于情性,止于法度,并渗透着中国哲学思想的重要艺术表现形式。中国书法根植于在这块有着五千年中华文化的沃壤中,用笔墨将中国哲学的理论观点凝聚于汉字之中,成为阐释中国传统文化、表现民族情感意蕴的符号。“儒”“释”“道”三家的哲学理念相互补充、相互融合,为书写者的创作审美开创了广阔的艺术空间。

三、书法创作中的“破”

在这个异常复杂的书法创作大环境中,有不少人打着创新的旗号,将书法界弄得乌烟瘴气。“守”意味着遵循传统,“破”即是创新,创造新的艺术形式。在很大程度上“守”容易因循守旧,某种程度上成为创新的阻碍,但另一方面,“守”又为“破”提供了基础,即“破”必须要以“守”为根基,那么“守”何?“破”何? 的关键就在于如何把握二者的“度”。因此,我们要有明辨是非的能力,从创作内容和创作形式出发,一方面坚决抵制完全不合“本”,不合法度的东西;另一方面。确定主流的意识形态是“正”的,为不只是完全负面的东西留有生存的一角。

1.创作形式

当今书法作品的艺术创作形式,大多仍是以条屏、中堂、对联、长卷等为主。从形式出发的创新,一些容易陷入形式主义,只重形式,忽视了内容;而另一些人完全忽视形式,容易陷入形式虚无主义。前者是将书法视为纯视觉艺术,自然偏离了书法的本质特征,书法作为汉字文化,很难像其他艺术一样移接屈从于西方文化样式。后者不重视对形式的革新,必然导致书法难以适应当今这个以“展厅文化”为主导的艺术欣赏方式。一个现代书法家,必须尽可能全面地把握传统中的一切精髓,探索新的表现形式,同时长期地、顽强地探寻内心生活与线条运动之间一切可能的联系。4是时,书法圈中出现的种种怪象,如脱离毛笔,直接用注射器、头发或者渔网等,甚至直接用桶泼墨,不写汉字,完全脱离了书法的范畴。面对这种乱象,我们要看清两种人,一种是本身造诣不高,不想积学苦练,又盼望早日成名,故而哗众取丑,抓住人们的“猎奇求怪”心理,通过一些新鲜刺激的方式博人眼球,这不是创新,而是不登大雅之堂的“恶搞”,最后终究随着时间的流逝而散去,成为人们茶余饭后的笑料谈资而已;另一种人是在书法界已享有一定的盛誉,但在遭遇创作的瓶颈期时,另寻他路,希望能够成为创新之路上的一代宗师。对于后者,显然他们在传统功夫上有着过硬的本领。因此对于此类书家的我们尚不能盖棺定论。

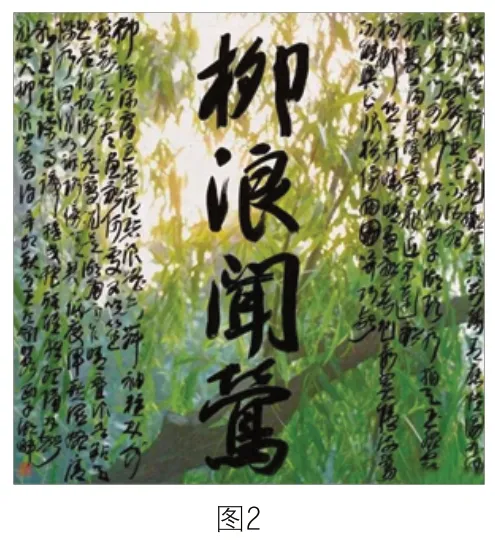

图1 王冬龄“西湖十景”之“三潭印月”

图2 王冬龄“西湖十景”之“柳浪闻莺”

中国美术学院教授、博士生导师王冬龄,将有趣的广告杂志或海报剪下收集起来,这些时尚、唯美的素材成了其书法创作的背景图,并且将摄影艺术与书法相结合,在自己拍摄的“西湖十景”上大胆挥毫,别出心裁,趣意横生。而真正促使其走上这条艺术形式创新道路的是20世纪六十年代,就读于南京师范学院的王冬龄,偶然间接触到人体画,为“人体”的曲线的美丽线条所感动。恰逢20世纪80年代末,王冬龄应美国明尼苏达大学之邀赴美讲学,在看到美国摄影家爱德华•韦斯顿的人体摄影画册中的《沙漠女人》的照片时,他说:“书法和人体,如果能相互叠加,视觉上,会产生一种复杂的感觉。”于是,二十多年后,这张人体与书法结合的作品出现在了他的个人书法展览上,立刻引起了书法界的激烈讨论。这是书法创作形式上的一次大胆的突破,但对受中国传统文化、中庸思想浸淫已久的书家文人来说,是低俗的、不合礼法的。从书法自身发展的逻辑过程看,王冬龄等人的出现是历史的必然。书法风格的转换,是书法本体自身调节维持生命存在和发展的方式,当然仅仅书法家“个人”的存在,还不足以改变书法史既有的发展方向。

2.创作内容

相对于书法的审美、技法、批评,书法的书写内容在古代书论中几乎未被提及,但当代书法的内容由于涉及文学等其他学科,被当成书法创作中的重要一部分受到了重视。1910年教育部颁布政令,要求全国统一使用白话文,但书法仍使用古文进行创作,一方面显示了书法对传统文化的坚守与忠贞,另一方面也使书法在创作内容方面与时代的脱节,表现在文学创作、文人往来书信用白话文,不能继续为书法的创作提供内容素材,只得继续翻抄古人的经典名篇,大大降低了书法的实用性。

放眼整个书法大环境,用自己创作的诗词为书法内容的书法家甚少,虽然中国书法家协会在全国书法展征稿时“提倡自作诗词”,鼓励内容的原创性,但实际上自作诗的比例仍较少,即便有,质量也是差强人意,于是招致了学术界的批评:“不仅没有增加创作的‘成色’,反倒拉低了作品的品位。”难道只有誊抄写烂了的唐诗宋词才是正道吗? 不尽然。古人所处的语言环境使书法自然与诗词互为表里,相互依附,即是一种“笔墨的书写”,文化的断层、语境的改变,时下做文章作诗想要绍于古人,甚至想要与前代的彦才哲士比肩而立谈何容易。“超越”并非容易,“超越”意味着把握、理解和征服,其次还意味着解构和重建,两者缺一不可,均无超越可言。

清代石涛曾有题画跋言:“笔墨当随时代,犹诗文风气所转。”受崇古观念的影响,致使“当代书家失去了作品话语内容的主动权,以致其作品中除了美术思维外几乎不见其他文人思维。”那么,我们的书法创作内容何不同“时代共振”,通过记录老百姓的衣食住行、婚丧嫁娶、喜怒哀乐以及时事热点来让书法适时化、生活化,让后辈共同见证我们当下这个日新月异的社会,让书法成为“时代的回响”。陈振濂教授讲道:“对当下书法的改革,不一定非得改变它的表现形式或行为方式,完全可以在传统的‘正’的框架里,用‘守’作为前提进行‘创新’,找到新的升华点,用书法来记录这个时代。”此外,2013年12月和2014年11月于上海艺术宫先后展出了“书写时代—全国名家书法作品展”“鸿篇巨制—当代名家书写美丽中国书法提名展”。清华大学教授、博士生导师言恭达先生于2008年创作的17米奥运长卷大草书《“我的中国心”——何振梁在莫斯科申办第二十九届奥运会的陈述演讲》,气势磅礴,引起了书坛内外的广泛关注;时隔2年,言恭达又创作了《“城市让生活更美好”——胡锦涛主席在上海世博会欢迎晚宴上的祝酒辞》,这两幅书法长卷不仅是重要的历史文献,同时也是书法艺术在时代创新的有效尝试。

结语

当代艺术的“守”与“破”问题,作为时代的新命题,既是挑战,也是机遇。汉字作为中国文化认同的符号,如果书法连汉字都不写,那又怎能称其为书法。一个社会的良好运作,必然有赖于其背后强大的运行规则,故而书法也不例外,任何艺术看似平常,但背后都有着其所遵守的强大的法度体系,如果书法没有“法”的制约,那么它就不可能存活如此之久。而毛笔作为书写工具,其所蕴含的是先人们探索了几千年的智慧结晶,在纸上靠手、指、腕的相互配合所创造的单纯又丰富的线条轨迹,是任何工具都无法替代的。在新时代的号召下,受传统文化的丰赡的中国书法必须要重新审视自身的艺术文化定位,对现当代一些书法家的积极探索,在未经过严密的学术论证就对其嗤之以鼻、冷眼相待,未免有失公允。因为一个健康的社会、良好的艺术创作环境需要有海纳百川的气魄与百花齐放的能力,当然也要有自己明确的价值取向和相对于支流的绝对主导意见,既有主流,也可以有支流,两者不是非白即黑的关系,应当保持怀疑一切,不急于否定,也不盲目肯定。