乡村空间规划的理论功能与实践经验

——以重庆市Y村为例

杨 璇,信桂新,李雨彤

(1.四川省耕地质量与肥料工作总站,四川成都 610045;2.长江师范学院 武陵山区特色资源开发与利用研究中心,重庆 408100;3.成都市规划设计研究院,四川成都 610041)

一、引言

随着中国进入新发展阶段,乡村振兴战略的全面推进、统筹城乡发展和农业农村改革的重要部署、土地供需结构的渐进调整,以及资源环境利用管理方式的重大转变,对乡村空间利用与管理提出了新要求。自20世纪80年代以来,由全国、省、市、县、乡(镇)5级构成的土地利用规划体系对宏观调控土地资源的开发、保护和整治起到积极作用。但是,受土地利用总体规划的宏观定位和传统“重城轻乡”观念的影响,5级土地利用总体规划重在指标控制以严守耕地保护红线和建设用地规模,在微观层面具体落实土地用途管制制度和在农村地区适应社会经济发展需要上有所欠缺[1],建构新的国土空间规划体系迫在眉睫。乡村空间是空间治理体系的底层,全面乡村振兴战略对乡村空间治理提出了更高的要求[2]。国土空间规划体系如何在乡村落实以及如何更好地支持乡村空间治理,都急需建构新的乡村空间规划体系[3-4]。实施乡村振兴战略,要求扎实推进农村治理转型,谋划产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村格局。乡村空间规划作为合理配置农村土地要素、落实需求用地布局、改善土地利用方式、调整人地关系的重要手段,被赋予落实乡村振兴重大战略、完善空间规划体系、推进农业农村改革、促进城乡融合发展的重任。

乡村空间规划编制实践可以追溯到2007 年重庆市江北区鱼嘴镇双溪村土地利用规划编制试点工作[5]。而后依托重庆市、浙江省等地试点编制规划的实践,有关乡村土地利用与空间规划的研究逐步开展[6]。在规划的理论构架方面,多数文献从政策层面讨论了规划的意义、原则、内容等基本问题。通过对政策现状进行分析,学者们在认识规划编制的现实需要和重要意义上达成了共识,并相继提出“三遵守、三突破”等规划原则[7]。在规划思路与策略方面,部分学者立足于将乡村空间划分为生产、生活、生态“三生空间”进行全域管控,提出优化用途管制路径,同时加强村庄建设[8]。在重点规划内容安排上,大多数学者基于不同视角从土地利用布局安排、土地利用分区、村域建设安排、多规融合和土地整治等方面进行了探讨[9]。在规划实践方面,学者们立足于已有试点的规划编制成果对规划基础工作如村土地利用现状调查与分析[10]、村土地利用现状分类体系[11],规划编制工作如规划编制流程、规划技术方法、规划的刚性与弹性、规划公众参与[12],规划评价工作如规划效益评价、规划环境影响评价[13]等问题进行了尝试性的探讨。然而,乡村空间规划的理论内涵和实证内容研究的系统性、深入性还有待加强[14],到目前仍有许多重大问题值得研究:一是乡村空间规划与解决农村土地利用管理实际问题的协同,如何将农村一、二、三产业融合发展、人居环境营造、自然文化生态环境保护和农民财产权益保护等融入国土空间规划体系;二是乡村空间规划与相关政策和理论的协同,如何运用乡村振兴、城乡融合发展及乡村转型等政策和理论体系对规划进行支撑;三是乡村空间规划与相关各类规划的协同,如何协调土地整治规划、建设规划、产业发展规划等与乡村空间规划的关系,以及系统归纳规划编制的核心内容。本文通过梳理乡村空间规划的相关理论、政策和实践,立足乡村振兴战略布局,从农业农村发展现状出发,采取“问题导向—理论构建—实践路径”的逻辑进路对乡村空间规划进行探讨,以期为新时期有序开展乡村空间规划工作提供参考。

二、乡村空间规划的现实需求

(一)乡村土地利用现实困境

1.土地农用粮用规划用途管制不够

近年来,在我国新型工业化和城镇化的发展进程中,城市发展和基础设施建设对土地资源需求旺盛,大量耕地被征转用作建设。据统计,1986—2015年,全国共有642.52万公顷耕地转为建设用地①数据源于《新中国五十年农业统计资料》及相应年份的《中国国土资源公报》等资料。,30年时间平均每年有21.42万公顷耕地转变为非农用地。然而,在农村耕地资源吃紧和城市建设用地价高的双重胁迫下,工商资本借助土地经营权流转的契机“下乡进村”取得土地经营权谋求资本增值。由于流转过程中土地用途管制不够,同时受农业比较效益低下的驱动,大量流转中的耕地非农化、非粮化问题突出,严重影响了农业生产能力,制约了农业向提质增效、可持续发展转变。据原农业部统计,截至2014年年底仅工商资本流转的近半数农业用地约有129.33万公顷用作非粮或非农用途②数据源于中央电视台《新闻直播间》2015年6月16日的报道。。

2.土地非农建设规模效率管控不强

《第三次全国国土调查主要数据公报》显示,截至2019 年年底,全国村庄建设用地2 193.56 万公顷,约为同期全国城市建设用地面积522.19万公顷的4.20倍③数据源于《第三次全国国土调查主要数据公报》。。相比城市建设用地土地利用分类明确、管制严格、利用高效,农村建设用地规模粗放、布局散乱、利用低效,尤其是在现行各类土地利用分类体系中,农村建设用地缺乏详细的土地利用分类标准,难以实现更精细的用途管制以促进集约节约用地。农村建设用地的规模、空间和用途管控较难实现,使得目前农村不同用途下的各类建设用地结构安排不合理、空间分布不协调、利用效率待提高。农村居民点各类用地布局散乱、效率低下,农村基础设施用地和产业发展用地缺乏,使推进宜居乡村建设和农村“一二三产业融合发展”发展陷入困境。

3.土地自然人文生态环境保护不当

农业农村当前发展过度依赖资源消耗或让位于非农建设,对依托于土地的自然人文生态环境造成系列破坏,使部分农村“看不见青山,望不见绿水,记不住乡愁”。就全国范围来看,土地退化污损严重,水土流失面积达29 491.00 万公顷,每年因水土流失损失耕地6.67 万公顷①数据源于《第一次全国水利普查水土保持情况公报》。;土壤污染总超标率为16.10%,其中耕地土壤点位超标率为19.40%②数据源于《全国土壤污染状况调查公报》。。即便如此,农村生态空间如“山水林田湖草”等还在持续让位于满足生产生活需求的建设空间,高质量的永久基本农田得不到有效保护,个别地区在划定永久基本农田时“上山、下海、进村庄”[6]。同时,城镇化和工业化使大量农村居民从乡村析出,农村人地关系紧张,最终导致农村风貌退化、乡村文化断层。

4.土地财产权益农民获得提升不足

赋予农民更多土地财产权利是促进农民市民化和新型城镇化的重要手段,是缩小城乡贫富差距和统筹城乡发展的关键任务。已开展的农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作以及三权分置下的农村土地流转工作为赋予农民更多土地财产权利提供了重要基础。截至2018年12月,全国33个试点县(市、区)集体经营性建设用地已入市地块1万余宗,面积9万余亩,总价款约257亿元,收取调节金28.60亿元,办理集体经营性建设用地抵押贷款228宗,38.60亿元;腾退出零星、闲置的宅基地约14 万户,8.40 万亩,办理农房抵押贷款5.80 万宗,111 亿元③数据源于《国务院关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点情况的总结报告》。。但是从整体来看,由于缺乏详细规划的落地引导,农村土地利用供给的管理调控不够精细化,土地利用效益不高,农民通过土地获得的财产性收入还处于较低水平,影响了农民的增收致富和向城镇转移。

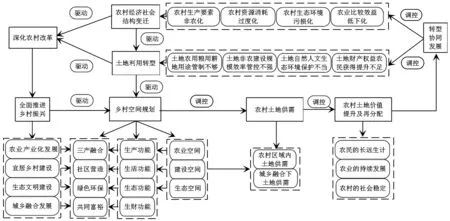

(二)乡村空间规划的优化驱动调控作用机制

随着新型工业化、城镇化和农业现代化的加快推进,农村社会经济结构正发生重大变迁,其中最突出的变化来自两方面:一是农村土地大量转为城镇、基础设施建设、产业发展等非农建设用地,二是农村劳动力大量流向城镇从事非农产业。同时,这种突出变化引发或扩大了农村生产要素非农化、农村资源消耗过度化、农村生态环境污损化和农业比较效益低下化等乡村问题[15]。受这些社会经济结构变迁的驱动,农村原本的土地利用形态将演变至另一种土地利用形态,即发生与社会经济发展阶段转型相对应的土地利用转型[16]。目前,非农建设用地大量占用耕地和非农产业大量吸引农村劳动力的趋势使农村土地利用形态在转型演变过程中产生了上述问题。如何严格保护耕地以推动农业产业化发展、优化建设用地以支撑宜居乡村建设、保护生态用地以助推生态文明建设和调控土地供需以实现土地价值提升和利益再分配,已成为实现土地利用转型与乡村转型协同发展的核心问题。基于当前农村土地利用管理系列问题导向和未来乡村振兴系列战略需求,编制生产、生活、生态、生财功能相融合的乡村空间规划是解决“三农”问题和促进乡村振兴的重要途径。

通过编制详细的乡村空间规划,将现行国土空间规划体系完善到村域单元,在农村地区实行更严格、更精细的土地用途管制,明确划分农业空间、建设空间和生态空间,将为合理统筹安排农村各项土地利用活动、优化农村土地空间开发格局、重新匹配农村区域内部和城乡融合发展空间的土地供给与需求提供可能的实现途径。结合农村社会经济发展和城乡融合发展对农村土地利用的需求分析,以乡村空间规划为抓手,通过确定村域范围内土地利用结构和布局,定序、定量、定位安排各类用地指标来实现农村土地的有效精细供给,有利于农村土地价值的提升。乡村空间规划作为国土空间规划体系的重要补充,具有典型的公共政策属性,主要体现在是将农民的长远生计、农业的持续发展和农村的社会稳定作为实现农村土地价值提升和利益再分配的实践指导。立足于解决“三农”问题的乡村空间规划,既是国土空间规划作为国家意志、政府治理和公共政策的重要体现,也是调控土地利用转型适应农村社会经济结构变迁并与乡村转型协同发展的有效手段。乡村空间规划优化驱动调控作用机制见图1。

图1 乡村空间规划优化驱动调控作用机制图

三、乡村空间规划的政策向度

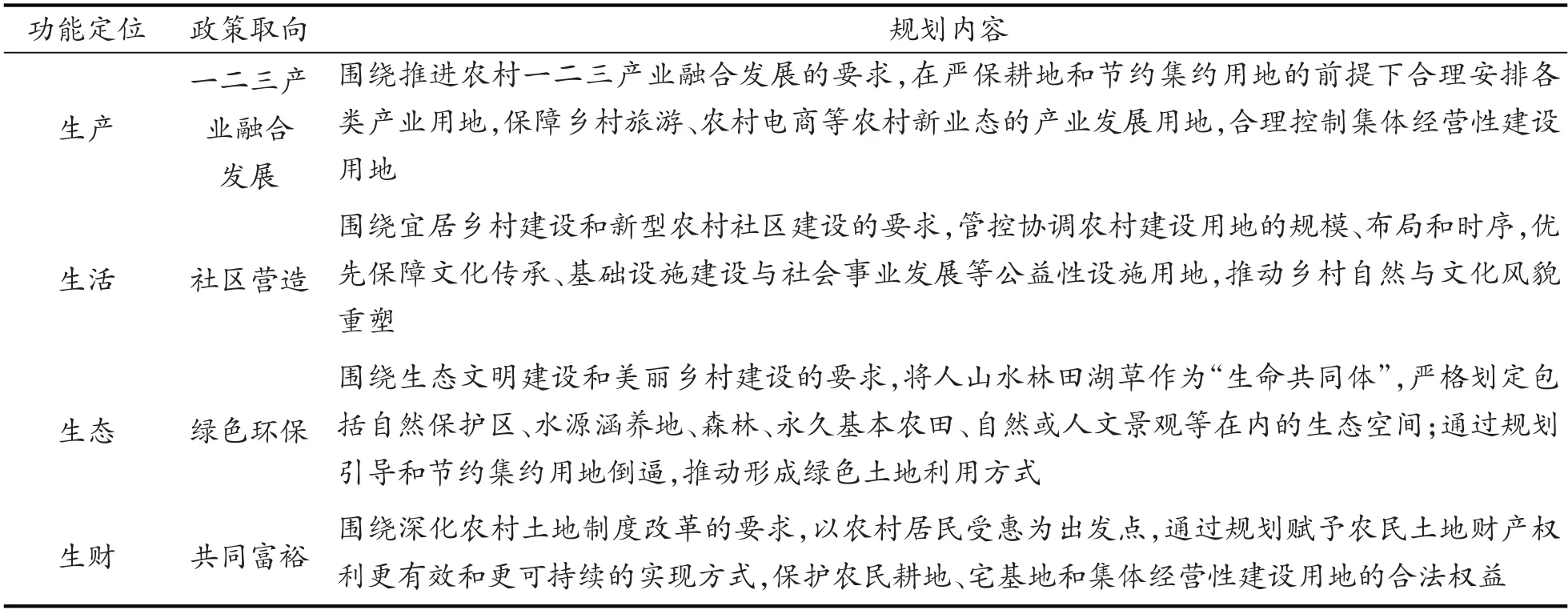

(一)功能定位

乡村空间规划可作为国土空间规划的重要补充。编制乡村空间规划的本质要求是在落实土地用途管制的前提下统筹安排农村各业用地,加强农村土地的精细化管理,解决农业农村发展中的土地供需矛盾。生态文明建设、全面推进乡村振兴等重要战略的实施,对乡村空间规划提出了新要求,以往主要为落实乡(镇)土地利用总体规划指标的乡村土地利用规划已不能适应新时期农业农村发展的新要求。乡村空间规划应立足乡村振兴战略布局,针对当前农村土地利用与管理的主要问题,通过空间重构和功能重塑引导土地利用显性形态和隐性形态正向转型。土地利用的显性形态是指特定时期下区域内主要土地利用类型构成的结构,含有数量和空间结构双重属性;而其隐性形态是指依附于显性形态而不易察觉的土地利用形态,通常具有质量、产权、经营方式和投入产出等多重属性[16]。在我国农村土地制度改革的大浪潮下,乡村空间利用除具有“生产、生活、生态”主导功能[17]外,还应承担促进农民脱贫致富的“生财”功能,以便更好地实现土地利用隐性形态转型。实际上,在2009年的重庆乡村土地利用规划研究中,就已经有学者提出了“生产、生活、生态、生财”的“四生”规划理念[18],但并未对其具体内涵进行探究。随着农村土地三权分置、土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革等一系列农村土地制度改革措施的深化完善,赋予农民更多土地财产权利成为正确处理好农民与土地关系中的关键问题。因此,在乡村空间规划中确定“生产、生活、生态、生财”的“四生”功能定位,有利于解决农村社会经济结构变迁下土地利用显性和隐性形态转型中的突出矛盾,保障农村土地利用转型和乡村转型协同发展。

(二)政策取向

在空间规划体系改革进程中,各类规划编制应当遵循体现国家意志和提升政府治理能力等改革方向[19]。乡村国土空间规划作为引导和调控区域内部土地利用方式的公共政策手段,其功能取向与规划时期内国家及地方政策关系最密切。尽管乡村空间利用具有生产、生活、生态、生财的多重功能,但各类功能取向在一定时期内因主要矛盾、政策焦点、自然经济社会条件等不同而有所差异。因此,结合农业农村发展需求和国家有关政策,厘清乡村空间规划在“四生”功能定位下的政策取向(表1),有助于从系统层面实现农村土地利用与供给的精细化管理,推动乡村空间利用转型与农村社会经济转型相适应。

表1 乡村空间规划编制的政策取向

1.生产功能——一二三产业融合发展

随着农业现代化的推进,转变农业发展方式和加快构建现代农业产业体系成为当前农村产业发展的核心要求。2015—2021年连续7年的中央“一号文件”都明确强调要推进农村一二三产业融合发展,调整优化农村产业结构。以农村土地要素为引擎,驱动各类资源要素流动整合,推进一二三产业融合发展,引导农村产业集聚发展,成为中央和地方政府的发展共识。乡村空间规划生产功能的政策取向是促进农村一二三产业融合发展发展,将农村土地作为促进三产深度融合的载体,通过优化农村产业体系、生产体系、经营体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率。

2.生活功能——社区营造

为推进乡村全面振兴,各地旨在重振乡村发展活力的新乡村建设实践方兴未艾,尽管形式多样,但其核心理念都是“社区营造”[20]。“社区营造”源于日本和中国台湾省的社区建设改造实践[21]。但目前农村土地集体所有的土地制度决定了社区营造的内涵将与现有文献有所不同,“营造”在中文的本意是建筑学意义上的建造、构造,本文的“社区营造”在意涵上更倾向于实现中央政府提出的“农村社区建设”中农村土地服务功能。乡村空间规划生活功能的政策取向是社区营造,即结合农村社区建设,通过空间规划提升农村公共品供给水平,从而改善农村的自然景观和文化传统风貌,让农村成为农民幸福生活的美好家园。

3.生态功能——绿色环保

改革开放以来,农业农村资源环境约束不断趋紧,立足于生态文明建设的突出战略位置,党和国家提出促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变的重要部署。强调加快美丽乡村建设,完善县域村庄规划,强化规划的科学性和约束力;明确各类国土空间开发、利用、保护边界;坚持并完善最严格的耕地保护和节约用地制度等。乡村空间规划生态功能的政策取向是绿色环保,也就是通过乡村空间规划更加严格保护耕地、永久基本农田以及其他生态空间,推动形成绿色发展方式和生活方式。

4.生财功能——共同富裕

共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征。习近平总书记提出,要促进农民农村共同富裕,全面推进乡村振兴,加快农业产业化,盘活农村资产,增加农民财产性收入[22]。立足于社会主义制度本质和社会主义土地所有制,通过乡村空间规划保障农民合法权益和共享发展成果,其最终目的是带动农民脱贫致富、消除贫富差距、促进共同富裕。乡村空间规划生财功能的政策取向是共同富裕,即通过编制乡村空间规划,助力农村土地制度深化改革,落实农民土地财产权利,推动农民共享发展成果,实现可持续的致富增收。

四、乡村空间规划的实践经验

研究案例选自重庆市R区的Y村①文中案例区的各种数据均来自课题组的实地调研。,其丘陵地貌、产业基础和土地利用安排在重庆市全域范围内具有典型性和代表性。案例区属于丘陵地貌,整体地势北高南低,村域海拔介于297.50米至668.60米之间,坡度大于15°的区域占总面积的53.24%。该村属亚热带季风性湿润气候,光照充足,雨量丰沛,年均降雨量为1 117.80毫米,无霜期327天,年平均气温17.70摄氏度。其土壤质地优良,适宜多种农作物生长,作物种植以粮油、茶叶为主。案例区共有14 个村民小组,总户数为2 686 户,户籍人口为6 553人,户均人数为2.40人,其劳动力共计4 369人。案例区所属土地总面积为1 151.60公顷,其中农用地为1 041.40 公顷,建设用地为108.92 公顷,其他土地为1.28 公顷,分别占土地总面积的90.43%、9.46%和0.11%。

(一)瞄准“四生”土地功能导向的规划目标

围绕实现一二三产业融合发展的生产功能、社区营造的生活功能、绿色环保的生态功能、共同富裕的生财功能,针对案例区的实际问题,因地制宜提出“四生”功能导向下的乡村空间规划目标。

在生产上,充分考虑促进农村一二三产业融合发展,以加强高标准农田、标准化现代特色效益农业产业基地和乡村旅游建设为重点,合理安排各类产业用地。案例区空间规划利用在生产方面主要存在以下问题:第一,农业基础设施匮乏,耕地利用率、产出率不高。案例区水田面积134.61公顷,旱地面积161.79公顷,耕地利用呈“沟谷平坝水田,丘体中部旱地,山顶茶园”的格局分布。现有农田水利用地3.66公顷,部分设施老化弃用,抗旱涝等灾害能力差。第二,加工企业资源消耗和环境污染较大,经济效益不高。案例区农业及工业企业36家,总占地面积为89.77公顷,其中工业企业17家,8家为陶瓷厂、砖厂、煤厂等污染较大企业。第三,自然和文化资源利用不够,乡村旅游发展滞后。现有小规模私营农家乐7家,总占地面积为0.80公顷。区域内部鸦屿山自然景观和陶文化、茶文化等文化景观开发不足,相应配套旅游基础设施缺乏,几乎没有专门的乡村旅游配套用地。因此,乡村空间规划应当围绕一二三产业融合发展的目标,改善农业基础设施条件,扩大农产品加工企业规模,保障乡村旅游产业发展用地,以空间规划为引擎调整农业产业结构,促进三产深度融合。

在生活上,立足于改善农村人居环境和重塑乡村自然文化风貌,推进农村居民点用地节约集约利用和适度有序集中,保障文化传承、基础设施建设和社会事业等公益性用地。案例区空间规划利用在生活方面主要存在以下问题:第一,农村居民点用地粗放,布局分散。案例区共有居民点558个,房屋2 975处,平均每个居民点有5.33户,户均居民点用地面积高达367.69平方米,呈现典型的“小聚居,大分散”格局。第二,公共基础功能设施不够配套,人居环境有待进一步改善。尚未全面实现村域清洁饮用水供应,无集中排水排污系统;村域对内对外交通基本构架较为完全,但多数道路仍为泥结石路面,有待后续工程硬化。第三,社会事业和文化传承等公益性用地规模和功能有待提升。村域公共服务用地共0.76公顷,只占案例区土地总面积的0.07%;区域内两处文化传承的重要遗址——传承陶文化的夏兴古窑和保存清代壁画的和南寺均处于废弃状态,未能获得良好保护与利用。因此,乡村空间规划应当围绕社区营造的目标,合理引导农村居民点的复垦与建设,改造和新建农村公共基础设施,优先保障社会事业和文化传承等公益性用地,推进乡村风貌恢复和人居环境营造。

在生态上,围绕生态文明建设和美丽乡村建设的总体要求,树立“生命共同体”的环保理念,严格划定生态空间并加以保护,通过规划引领绿色土地利用方式。案例区空间规划利用在生态方面主要存在以下三个问题:第一,缺少农村废弃污染物处理排放设施。农村垃圾处理设施不足,村域范围内仍存在垃圾乱放污染情况;没有设置统一排水处理设施,大部分生活污水直接渗入地下或者排往沟渠、河流。第二,工业企业布局不合理,造成以水资源污染为主的环境问题。村内有生产陶瓷、砖瓦、煤炭等重度污染的工业企业8家,废水、废气、废渣等污染物的排放总量很大,超出环境承载能力,尤其是废水不经处理直接入河,造成严重的环境污染问题。第三,农村土地利用方式未从资源消耗向绿色环保转变。受传统土地利用观念的影响,建设用地粗放浪费且布局不科学,人均居民点用地面积高达150.59平方米,其中有4处地质灾害易发点靠近居民房屋,严重威胁居民人身和财产安全。受地形条件和传统耕作方式的影响,农业生产过程中存在水土流失现象较为普遍和农药化肥使用过量导致土壤面源污染等问题。因此,乡村空间规划应当围绕绿色环保的目标,严格保护永久基本农田、水域等生态空间,通过规划引导和集约节约用地倒逼,推动形成以绿色土地利用方式为核心的绿色发展方式和绿色生活方式。

在生财上,结合农村土地制度各项改革要求,以农村居民受惠为出发点,通过规划赋予农民土地财产权利更有效和更可持续的实现方式。案例区空间规划利用在生财方面主要存在以下问题:第一,农村土地流转不畅。该村处于丘陵地区,耕地亩均粮食产量为398千克,人均耕作面积0.07公顷,农村务农劳动力平均年龄为48.21岁。耕地流转面积极低,林地和园地有部分流转。第二,用途管制漏洞出现精英俘获现象,农民土地财产权利实现不公平。部分下乡资本企业或本村农民突破用途管制,违法违规占地搞非农建设;部分强势农民不按照土地利用总体规划所确定的范围修建宅基地。第三,新型农业经营主体培育不足。村内现有新型农业经营主体10个,包括农业企业1个,农民专业合作社2个,专业大户7 个,流转耕地、园地、林地的总面积为173.50 公顷,涉及农户689 户,占村总户数的24.02%。新型农业经营主体带动农户致富增收的受惠比例和增收幅度还有待提高。因此,乡村空间规划应当围绕共同富裕的目标,将空间规划编制与农业产业发展和农村土地制度改革结合起来,在加强用途管制的前提下推动农村土地流转,培育带动力度强、覆盖面积大的新型农业经营主体。

(二)提升土地功能实现乡村空间良善治理

针对案例区存在的乡村空间利用管理的具体问题,坚持问题导向与需求驱动的理论联系,因地制宜地提出“四生”功能导向下的乡村空间规划目标和重点,并在编制实践中通过将瞄准“四生”空间功能导向的规划目标,通过乡村空间规划对各业用地空间布局优化和结构调整,加强乡村空间规划的生产、生活、生态、生财功能导向,将空间的“四生”功能导向与地块图斑的土地利用安排进行充分衔接。结果表明,通过乡村空间规划对空间利用布局优化和结构调整,乡村地域空间形成宏观调控治理和微观精细管理的双层国土空间治理体系,明显提升了村域土地利用功能价值。

1.改良乡村一二三产业融合发展的土地利用条件

第一,改善农业基础设施,提升土地利用效率。规划新建、维修农田水利工程各类沟渠10.47 千米、蓄水池44个,新建、维修、改扩建宽度大于2米主要道路68.53千米,小于1米以下生产道路由各地块业主根据产业发展所需灵活自主安排。第二,通过土地利用分区管控和建设用地布局,限制有污染的工业企业用地扩张,引导农村污染企业向村镇工业功能区和工业园区集中。第三,结合产业规划和旅游发展规划,扩大以“茶文化”产业为主的园地面积,针对茶产业加工、自然文化资源旅游开发布局产业用地3.47公顷。

乡村一二三产业融合发展的土地利用条件得到改良:通过规划对案例区134.61 公顷水田和161.79公顷旱地的基础设施条件、耕地利用方向进行了保障和安排,提升了耕地利用率和产出率;结合产业规划和旅游发展规划新增布局村产业用地6.95公顷,扩大了农产品加工企业规模,保障乡村旅游产业发展用地,以乡村空间规划为引擎调整农业产业结构,有效解决乡村一二三产业融合发展用地难题。

2.巩固乡村社区营造的土地利用基础

第一,农村居民点采取“集中为主、分散为辅、散中适聚”的布局理念进行布局。经布局优化,共规划集中居民点11处,农村居民点斑块数总量由558个减至445个;农村居民点用地由98.68公顷减至83.09公顷。第二,布局配套公共基础功能设施用地,改善农村人居环境。规划后增加的部分基础设施、产业和公共服务用地被用于1处村卫生室、11处健身场地、11处便民商店和14处停车场新建。第三,社会事业和文化传承用地规模扩大,村域社会服务的范围和功能均有所提升。规划后增加的部分公共服务和产业用地被用于1处小学、1处幼儿园、2处便民服务中心扩建、1处幼儿园新建,以及夏兴古窑和南寺的文化传承和旅游服务设施新建。

乡村社区营造的土地利用基础得到巩固:规划后农村居民点散乱格局明显改善,户均居住用地由原有的341平方米下降至规划后的254平方米;公共基础设施、社会事业、文化传承等公益性用地规模扩大,其服务范围和功能均有所提升;村域内幼儿园、村卫生室、健身场地、便民商店、停车场以及夏兴古窑和清代壁画和南寺文化古迹保护等都在规划建设用地布局中得到落实,乡村风貌和农村人居环境得到优化和提升。

3.推动乡村绿色环保的土地利用方式

第一,布局环卫设施处理农村生产生活垃圾。规划范围内共配置公共厕所17处、沿主要道路设置垃圾环卫箱17 处。第二,通过编制污水工程规划处理农村生产生活污水。规划设置3 个污水处理站,每个处理站规划占地面积100 平方米,同时以主要排污企业和集中居民点为主要支点布局污水排放管网。第三,通过编制生态建设保护规划,对生态产业、生态新村、水资源保护和水土流失治理进行专项规划,推动形成以绿色利用方式为核心的发展和生活方式。

乡村绿色环保的土地利用方式得到推动:规划布局0.04公顷农村建设用地用于废弃污染物处理设施建设,控制区域内生产陶瓷、砖瓦、煤炭等重度污染的8家工业企业用地扩张,编制生态环境保护规划对新村建设、产业发展、水资源保护和水土流失治理提出具体管控要求,严格保护永久基本农田、水域等生态空间。

4.完善乡村共同富裕的土地利用制度

第一,立足农业产业发展,提升农地流转的供给质量,扩大农地流转的产业需求。坚持以坡改梯措施为主,注重农田水利、道路等配套工程建设,有效提升可流转土地的供给质量。第二,依托原有农业经营主体,评估其发展潜力,对有能力成为或已成为新型农业经营主体的相关单位或个人给予相应的产业发展用地配套供给。第三,细化村域土地利用数据库,加强用途管制,严格查处违法用地,确保农民土地财产权利的公平实现。如果规划复垦的农村居民点用地得到实施并进行地票交易,将会为案例区带来平均每户23 140元的收益①该收益的计算方法为:农户收益=农户复垦宅基地面积(亩)×地票实施农户所得价款(元/亩)。地票实施农户所得价款根据渝规资规范〔2019〕19号文件中规定的最低保护价17.8万元/亩计算。。

乡村共同富裕的土地利用制度得到完善:协调联动土地利用、土地整治和产业发展,加强农田水利、道路等配套工程规划建设,扩大农地流转的产业需求和提升农地流转的供给质量;新增布局村产业用地6.08公顷以培育新型经营主体和乡村产业,以产业带动实现农民致富增收;细化村域土地利用分类并加强用途管制,严格查处违法用地以确保农民土地财产权利的有效实现。

五、结语

在农村经济社会变迁和土地利用转型对乡村空间利用管理提出更高要求的背景下,乡村空间规划将为乡村振兴背景下统筹安排农村各项土地利用活动、优化农村土地空间开发格局、调节农村土地供需关系、促进农村土地价值提升和利益再分配提供可能的实现途径。乡村空间规划作为国土空间规划的重要组成部分,是科学处理好乡村振兴中顶层设计和基层探索关系的重要方面,对保障土地利用转型与乡村转型协同发展并最终促进全面乡村振兴具有重要意义。第一,对乡村空间规划的现实需求、政策向度和实践经验进行考察发现,乡村空间规划在理论上具有生产、生活、生态、生财的“四生”功能,并与全面推进乡村振兴中一二三产业融合发展、社区营造、绿色环保和共同富裕的政策取向高度吻合,是提升乡村空间现代化治理能力的重要手段。第二,案例区的实践表明,通过乡村空间规划对村域空间利用布局优化和结构调整,在改良一二三产业融合发展的土地利用条件、巩固社区营造的土地利用基础、推动绿色环保的土地利用方式、完善共同富裕的土地利用制度等方面实现了宏观调控治理与微观精细管理的有效衔接,村域土地利用功能价值得到整体提升,推动了乡村转型发展,为有效应对农村人地关系矛盾和响应农业农村改革提供了现实观照。第三,为适应当下城乡结构演变新趋势和农民美好生活新期待,乡村空间规划应当依据村庄的资源禀赋和实际需求等因地制宜地进行编制和实践,要综合考虑乡村人地矛盾和实际需求来确立发展定位,立足各地的实际条件和政策环境,在问题导向和需求驱动下实现乡村空间“四生”功能的有机融合。