共享经济背景下我国劳动关系认定标准的路径选择*

杨浩楠

一、问题的缘起

党的十九大报告指出:“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”。2018年我国共享经济交易规模高达29420亿元,较上年增长41.6%,参与者约7.6亿人,提供服务者约7500万人,同比增长7.1%,平台员工数598万人,同比增长7.5%。在2015-2018年的网约出租车和在线外卖服务中,前者收入的年均增速约35.3%,为巡游出租车的2.7倍,占出租车总客运量的比重从9.5%提升至36.3%;后者收入的年均增速约117.5%,为传统餐饮业的12.1倍,占餐饮业收入的比重从1.4%提升至10.6%。二者对各自所在行业增长的拉动作用为每年1.6%。(3)参见国家信息中心:《中国共享经济发展年度报告(2019)》,http://www.sic.gov.cn/News/568/9906.htm,2019年9月6日最后访问。共享经济背景下的互联网用工在“培育新增长点”以及“形成新动能”方面初见成效,并突显为一种重要的就业形式。共享经济也被称为协同经济、需求经济、零工经济,(4)Jessica L. Hubley, Online Consent and the On-Demand Economy: An Approach for the Millennial Circumstance, Hastings Sci. & Tech. L.J., Vol.8, 2016, pp.4-6.即将拥有特定资产或技能的人同最需要这些资产或技能的人进行匹配,从而实现对闲置空间、技术或产品的利用。(5)Catherine Lee Rassman, Regulating Rideshare Without Stifling Innovation: Examining the Drivers, the Insurance “Gap” and Why Pennsylvania Should Get on Board, Pitt. J. Tech. L. & Pol’y, Vol.15, 2014, p.81.尽管共享经济在互联网出现之前就已存在,但因互联网极大地降低了交易的信息成本,因而其加速了共享经济的繁荣和发展。(6)Andrew T. Bond, An App for That: Local Governments and the Rise of the Sharing Economy, Notre Dame L. Rev. Online, Vol.90, 2015, p.78.

共享经济背景下的互联网用工牵涉平台、消费者、网约工三方主体,且因网约工拥有一定的从业自主权并提供部分生产资料,而有别于劳动者仅提供劳动力并以全然服从用人单位监督管理为主的典型劳动关系。在互联网用工经济层面欣欣向荣的同时,网约工劳动关系认定问题引发社会各界强烈关注,甚至有观点质疑这种商业模式的成功大部分归因于平台企业持续否定从业者的雇员身份。(7)Gabriel J. Wright, That’s Not My Name: An Analysis of North Carolina Laws Used to Classify Employees and Independent Contractors of Sharing-Economy Businesses, North Carolina Central Law Review, Vol.38, 2016, p.163.鉴于中美在劳动关系倾斜保护和劳务关系不倾斜保护这种非此即彼的二元制度模式中存在共性,海内外学者们不约而同地把目光投向了互联网用工起步最早、发展程度最高、确认劳动关系争议最典型的美国。在新型用工形态和传统劳动法制度匹配层面,有学者认为,传统劳动关系认定标准已不适应平台经济下新型用工的需要,是包括美国在内的世界各国劳动法共同面临的挑战。(8)参见王文珍、李文静:《平台经济发展对我国劳动关系的影响》,载《中国劳动》2017年第1期。但也有观点认为,美国司法实践表明传统劳动关系认定标准并未寿终正寝,其仍可判定网络平台企业与平台工人是否成立劳动关系。(9)参见谢增毅:《互联网平台用工劳动关系认定》,载《中外法学》2018年第6期。在网约工用工关系定性层面,有学者认为,“网络劳务提供者因工作决定方面的自主性而不具有从属性”,(10)王天玉:《网络劳务是对劳动法的挑战吗》,载《中国法律评论》2018年第6期。个别认定存在劳动关系的美国法院判决不代表美国判断劳动关系的标准,在我国现行制度框架下,不应当认定基于互联网平台提供劳务属于劳动关系。(11)参见王天玉:《基于互联网平台提供劳务的劳动关系认定——以“e代驾”在京、沪、穗三地法院的判决为切入点》,载《法学》2016年第6期。但有学者在借鉴美国有关案件的司法观点后得出“工人并没有改变其从属性的身份和地位”,“互联网经济中的基本用工性质仍然是劳动关系”的论断。(12)参见常凯、郑小静:《雇佣关系还是合作关系——互联网经济中用工关系性质辨析》,载《中国人民大学学报》2019年第2期。在网约工权益保护层面,有学者以美国存在对具有经济从属性的独立承揽人提供一定劳动法保护的司法判例为依据,呼吁我国采用三元框架模式对部分具有经济从属性的网约工给予一定的倾斜保护。(13)参见王全兴、王茜:《我国“网约工”的劳动关系认定及权益保护》,载《法学》2018年第4期。但也有观点质疑道,美国突破二元模式设立的第三类劳动者制度存有诸多困难和争议,我国特殊的制度背景与相对薄弱的理论基础使其在我国缺乏适用性和可行性。(14)参见肖竹:《第三类劳动者的理论反思与替代路径》,载《环球法律评论》2018年第6期。学者们的上述观点至少有以下几处值得反思:第一,为何在借鉴美国法时得出的结论如此对立?第二,美国劳动法究竟如何认定网约工的劳动关系?第三,美国劳动关系认定标准究竟对我国有何启示?鉴于此,本文旨在结合判例法和成文法的演进轨迹,对美国劳动关系认定标准进行全面探析,并在批判性借鉴美国法和立足我国国情的基础上,提出共享经济背景下完善我国劳动关系认定标准的整体思路和具体对策。

二、美国劳动关系认定标准及共享经济背景下的制度实践

劳动关系认定一贯是美国劳动法领域最为棘手的难题,联邦最高法院早在1944年坦言:“没有什么比典型的劳动关系和典型的合同承揽关系之间的中间地带能导致更多的法律适用和法律冲突问题了”。(15)N.L.R.B. v. Hearst Publications, 322 U.S. 111, 121 (1944).脱胎于19世纪家庭关系法的美国劳动法历经一个多世纪的发展,逐步形成了目前以控制权测试标准为主,经济现实测试标准为辅的劳动关系认定格局。(16)Richard R. Carlson, Employment by Design: Employees, Independent Contractors and the Theory of the Firm, Arkansas Law Review, Vol.71, 2018, p.127.

(一)认定劳动关系的首要标准:控制权测试

“控制权测试是用于认定劳工身份的主导性标准。该标准适用于任何法律没有给出劳动关系的定义,或法律定义没有实质性内容的情形”,(17)John A. Pearce II & Jonathan P. Silva, The Future of Independent Contractors and Their Status as Non-employees: Moving on from a Common Law Standard, Hastings Business Law Journal, Vol.14, 2018, pp.7-8.其最早可追溯至家庭关系法中的主仆法。(18)Janet Halley, What is Family Law?: A Genealogy, Part II, Yale Journal of Law & the Humanities, Vol.23, 2011, pp.202-207.同婚姻关系或亲子关系类似,早期的主仆关系意味着一个固定身份,即仆人同主人的妻儿一样也生活在主人的家中,从主人处获得生活必需品,服从主人的管理和惩罚。由于家长式的控制权对稳定当时的社会秩序和社会生产具有积极作用,这种主仆关系模式随后扩展至手工业、运输业、商业和航海业。工业革命时期,识别劳动关系的主要依据便是仆人服从土地主、手艺人、船长或主人的命令,并提供劳动。(19)同前注,Richard R. Carlson文, pp.144-146.1880年之前,认定劳动关系主要旨在解决侵权责任问题,即雇主是否须对雇员的侵权行为承担转承责任。(20)Richard R. Carlson, Why the Law Still Can’t Tell an Employee When It Sees One and How It Ought to Stop Trying, Berkeley Journal of Employment & Labor Law, Vol.22, 2001, p.315.依据雇主责任原则,雇主因控制了雇员的外部行为而须对雇员实施的侵权行为承担责任。法院通过判断实施侵权行为的劳工是否在雇主的命令或控制下实施该行为,从而判定是否存在劳动关系。(21)Sproul v. Hemmingway, 31 Mass. 1, 5, 14 Pick. 1 (1833).这种对控制权因素的考察从19世纪晚期开始成为了美国法院区分雇员和独立合同承揽人的主要规则。(22)Singer Mfg. Co v. Rahn, 132 U.S. 518, 523-524 (1889).

20世纪30年代起,随着各种联邦劳动法的逐步颁行,如1935年颁行的《国家劳动关系法》(National Labor Relations Act)(23)See 29 U.S.C. §§ 151-169 (2012).和1938年的《公平劳工标准法》(Fair Labor Standards Act),(24)See 29 U.S.C. §§ 201-219 (2012).识别劳工的雇员身份并为其提供劳动法保护成为认定劳动关系的首要目的。1958年,美国法学会(American Law Institute)以普通法中的控制权为核心,在其编纂的《代理法重述(第二版)》(Restatement (Second) of Agency)(以下简称《重述》)中将雇员定义为“被雇佣来完成他人事务的雇工,且他人对该雇工的劳动行为施加了控制,或具有控制的权利”,并阐述了区分劳动关系中的雇员和合同承揽关系中的承揽人的十种因素:(1)雇主对工作细节施加控制的程度;(2)受雇者是否另外从事不同的工作;(3)该工作是在雇主的指导下完成,还是独立完成;(4) 从事该工作所需之技能;(5)谁提供了从事该工作所需的设备、工具和场所;(6) 劳工受雇的时间长短;(7)报酬支付方式,是按工作时间还是按工作任务支付;(8)该工作是否是雇主的常规业务;(9)当事人是否认为他们建立了劳动关系;(10)当事人是否从事生产经营。(25)See Restatement (Second) of Agency § 220 (AM. LAW INST. 1958).《重述》对普通法控制权标准的系统化阐述被大部分法院采纳,并获得联邦最高法院认可。(26)Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730, 752 (1989).虽然在认定劳动关系时应通盘考虑这些因素,且没有一个因素具有决定性作用,(27)N.L.R.B. v. United Ins. Co of Am., 390 U.S. 254, 258 (1968).但法院认为和控制权直接相关的因素最为重要。(28)See Restatement (Second) of Agency § 220(1) cmt. d. (AM. LAW INST. 1958).

鉴于《重述》仅仅是对当时的判例法制度进行归纳和整理,其并未经国会正式颁行,故在全国层面并不存在统一用于认定劳动关系的成文法制度。在此背景下,不同的州以及联邦行政机关以《重述》为基础,出台了不同版本的控制权测试标准,其中国税局(Internal Revenue Service)出台的版本适用较广,影响较大。因认定劳动关系对劳工缴纳收入所得税、社会保障和医疗税具有重要影响,国税局于1987年以普通法中的控制权测试标准为基础制定了操作性较强的劳动关系认定标准。具体而言,该标准考察三类因素。(29)Anna Deknatel & Lauren Hoff-Downing, ABC on the Books and in the Courts: An Analysis of Recent Independent Contractor and Misclassification Statutes, University of Pennsylvania Journal of Law and Social Change, Vol.18, 2015, pp.65-66.第一,行为控制因素,即企业是否有权利管理或控制劳工如何从事工作,其可借助以下事实判定:(1)劳工如何、何时以及在何地从事工作;(2)劳工使用何种工具或设备;(3)劳工聘请哪些帮工帮助完成工作;(4)劳工在何地购买物资和服务;(5)劳工是否接受了企业培训;第二,经济控制因素,即劳工是否有权利对该工作中的商业行为进行管理或控制,其关注的是:(1)劳工是否对该工作有重要的投资;(2)劳工是否可以报销业务开支;(3)劳工是否会盈利或亏损;第三,企业和劳工如何理解他们之间的关系。国税局也特别指出:应在个案中通盘考虑上述事实,没有一个单一的事实具有特定权重或决定性。(30)IRS, Independent Contractor or Employee, https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1779.pdf. Last visited on September 14, 2019.

(二)认定劳动关系的辅助标准:经济现实测试

从20世纪40年代起,为应对现代劳动关系中的复杂情形,尤其为纠正劳资之间失衡的谈判议价能力,美国法院在控制权测试标准中引入了一些认定劳动关系的额外因素,从而创制了更为广义的经济现实测试标准。(31)Robert L. Redfearn III, Sharing Economy Misclassification: Employees and Independent Contractors in Transportation Network Companies, Berkeley Technology Law Journal, Vol.31, 2016, p.1032.在1944年的NLRB v. Hearst Publications案中,(32)NLRB v. Hearst Publ’ns, Inc., 322 U.S. 111(1944).报社以同报童之间建立的是合同承揽关系为由否定报童的雇员身份,进而拒绝同代表这些报童的工会进行集体谈判。联邦最高法院没有依据传统普通法控制权测试标准判定报社和报童之间的用工形态,转而考查二者关系中的实际经济情形,即报童对报社的经济依赖程度。因报童在经济上极度依赖报社,且二者的谈判议价能力相差悬殊,为纠正单个劳工的不平衡谈判力量,实现《国家劳动关系法》中鼓励集体谈判的立法目的,联邦最高法院故此认定报童属于《国家劳动关系法》中的雇员,并享有结社权和集体谈判权。(33)有关美国集体谈判制度的论述,可参见杨浩楠:《我国集体协商困境的劳动法应对——美国合理协商单元认定的启示》,载《中外法学》2020年第2期。

1968年,劳工部在《公平劳工标准法》中引入了经济现实测试标准识别劳工的雇员身份,并基于此为雇员提供最低工资、最高工时等劳动基准保护。(34)See 29 U.S.C. ch. 8 (2012 & Supp. II 2015).劳工部制定的经济现实测试标准主要通过以下因素考察劳工是否在经济上依赖雇主:(35)同前注,John A. Pearce II & Jonathan P. Silva文, p.9.(1)该工作是否为雇主业务的必要组成部分;(2)劳工的经营管理技能是否影响他们盈利或亏损的机会;(3)劳工和雇主投入的对比;(4)从事该工作是否需要特殊技能;(5)二者间关系的持久性;(6)雇主对这种关系施加控制的性质和程度。(36)Julien M. Mundele, Not Everything That Glitters is Gold, Misclassification of Employees: The Blurred Line Between Independent Contractors and Employees Under The Major Classification Tests, Suffolk J. Trial & App. Advoc., Vol.20, 2015, p.275.一般而言,通过为多个雇主提供服务而获得经济来源的劳工将被认定为合同承揽人,而在经济上持续依赖单个雇主的劳工将被认定为雇员。(37)Debbie W. Durban, Independent Contractor or Employee? Getting It Wrong Can Be Costly, South Carolina Lawyer, Vol.21, 2010, pp.34-35.

经济现实测试标准主要考量用工关系中的经济从属性,即劳工是否在经济上依赖于雇主;控制权测试标准则以考量用工关系中的组织从属性为主,即雇主是否有权利对劳工所从事之工作的细节施加控制,同时兼顾部分经济从属性因素。综上,经济现实测试标准考察的因素仅为控制权测试标准中的一个部分,故采用经济现实测试标准将扩大劳动关系的认定范围。为实现立法目的和个案正义,起源于20世纪上半叶的经济现实测试标准具有较强的政策性。经济现实测试标准偏离了普通法中传统的控制权测试标准,并可能导致劳动关系认定范围的不合理扩张,故前者被联邦最高法院和国会严格限制在联邦立法有明确规定的情形;(38)Nationwide Mut. Ins. Co. v. Darden, 503 U.S. 318, 326 (1992).在联邦立法没有规定或规定不明确时,后者仍是认定劳动关系的主要标准。(39)Myra H. Barron, Who’s An Independent Contractor? Who’s An Employee?, The Labor Lawyer, Vol. 14, 1999, pp.458-460.

(三)网约工劳动关系认定的制度实践及评析

共享经济背景下,Uber作为目前全球增长最快的初创型企业,其市值已高达680亿美金。(40)同前注⑤,Gabriel J. Wright文, p.163.在以Uber为代表的共享经济商业模式取得巨大成功的同时,法律在规制共享经济行为时出现了多处制度真空,似乎并未跟上共享经济快速发展的步伐。其中,颇具争议的便是互联网平台普遍将平台从业者视为独立合同承揽人的这种用工模式的合法性。从20世纪30年代起,美国劳动法开始逐步为劳动关系中的雇员提供各种劳动法保护,(41)Susan Schwochau, Identifying an Independent Contractor for Tax Purposes: Can Clarity and Fairness Be Achieved, Iowa L. Rev., Vol. 84, 1998, p.174.如最低工资、加班工资、健康保险、工伤赔偿、集体谈判等。较之于建立劳动关系,雇主采用承揽合同可节省高达30%的用工成本。(42)Jennifer Pinsof, A New Take on an Old Problem: Employee Misclassification in the Modern Gig-Economy, Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev., Vol. 22, 2016, p.352.共享经济背景下,雇主频繁借助互联网用工去劳动关系化,这使得网约工劳动关系认定问题成为21世纪美国社会关注的焦点。(43)Chad G. Kunsman, Ride-Sharing-Company Drivers: Employees or Independent Contractors, Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol.26, 2016, p.137.

1.行政机关倾向于认定存在劳动关系

包括劳工部和国家劳动关系委员会在内的联邦和州行政机关倾向于认定平台企业同网约工之间存在劳动关系。在抽象行政行为层面,为回应日益普遍的去劳动关系化现象,劳工部工资工时司于2015年7月针对《公平劳工标准法》发布了一个被认为可适用于网约工的行政解释。(44)See U.S. Dep’T of Labor, Wage & Hour Div., Administrator’s Interpretation No. 2015-1 (2015).该行政解释声明:“任何被要求或被允许从事工作的劳工均为公司的雇员,若该劳工在经济上依赖该公司”。(45)同前注,Chad G. Kunsman文, p.144.“任何被要求或被允许从事工作”的这种措辞表明劳工部希望以一种有利于认定劳工属于雇员的方式来解决用工关系模糊的问题。(46)Ashley L. Crank, O’Connor v. Uber Technologies, Inc.: The Dispute Lingers--Are Workers in the On-Demand Economy Employees or Independent Contractors, American Journal of Trial Advocacy, Vol.39. 2016, pp.628-629.在此背景下,俄勒冈州劳工和产业厅于2015年10月发布指导意见声明:“网约车司机是Uber的雇员,而非独立合同承揽人”。(47)Bureau of Labor and Indus., Advisory Opinion of The Commissioner of The Bureau and Industries of The State of Oregon 4 (Oct. 14, 2015).在具体行政行为层面,加利福尼亚州劳工标准执法部门于2015年6月在Berwick v. Uber Tech., Inc案(48)Berwick v. Uber Techs., Inc., Case No. 11-46739, at 10 (Cal. Super. Ct. June 16, 2015).中认定Berwick是Uber的雇员,Uber须向Berwick支付超过4000美金的欠付工资和业务开支。本案中,Berwick在Uber平台上提供了约4个月的运输服务后于2013年9月退出Uber,并随即向加州劳动行政部门指控Uber将自己错误归类为独立合同承揽人。虽然Uber声称自己仅是一个将司机和有出行意愿的乘客进行匹配的信息平台,并没有对Berwick的工作时间施加任何控制,但加州劳动行政部门基于以下理由认定Berwick是Uber的雇员,二者间存在劳动关系。第一,司机提供的运输服务是Uber业务的必要组成部分,因为“当被完成的工作是雇主常规业务的必要组成部分,且如果没有这些司机,Uber的业务就无法正常开展时,认定存在劳动关系是目前的趋势”;第二,因Uber对司机进行背景审查、要求司机提供包括银行账户和居住地址甚至社保信息在内的个人信息、通过乘客评分系统对司机的行为进行监管、通过App单方决定运费和报酬、要求车龄须低于10年等,故Uber对网约车服务施加了全面控制;第三,Uber提供了重要的设备,如Uber开发的App软件。虽然该案作为一个行政裁决对法院没有约束力,但这表明了政府倾向于将Uber司机认定为雇员以及支持认定存在劳动关系的趋势。(49)Andre Andoyan, Independent Contractor or Employee: I’m Uber Confused! Why California Should Create an Exception for Uber Drivers and the “On-Demand Economy”, Golden Gate University Law Review, Vol.47, 2017, p.161.

2.司法机关倾向于认定不存在劳动关系

从2012年10月起,美国出现了多起网约工要求认定存在劳动关系的诉讼,其中针对Uber提起的诉讼便超过100起。在这些诉讼中,网约工坚称同平台企业建立了劳动关系,是平台企业的雇员,受劳动法保护;与此相反,平台企业则声称同网约工建立的是合同承揽关系,网约工是独立合同承揽人。(50)Richard A. Bales & Christian Patrick Woo, The Uber Million Dollar Question: Are Uber Drivers Employees or Independent Contractors, Mercer Law Review, Vol.68, 2017, pp.472-473.鉴于备受关注的Cotter v. Lyft, Inc.案和O’Connor v. Uber Technologies, Inc.案均以和解方式结案,(51)同前注,Ashley L. Crank文, pp.631-632.在2017年之前,尚无法院从法律层面对网约工同平台之间是否存在劳动关系的问题做出判决。(52)同前注,John A. Pearce II & Jonathan P. Silva文, p.23.近期的司法实践表明,法院整体上倾向于认定互联网平台和网约工之间不存在劳动关系。

佛罗里达州地区法院在McGillis v. Dep’t of Econ. Opportunity案(53)McGillis v. Dep’t of Econ. Opportunity, 210 So. 3d 220 (Fla. Dist. Ct. App. 2017).中认定Uber司机不是雇员,不能获得失业救济金。法院认为,当事人之间签署的协议明确约定了司机同Uber之间建立的是合同承揽关系。尽管该约定不具有决定性,但仍是认定用工关系的重要因素。若一方当事人主张他们之间的关系事实上和约定不符,则须依据《重述》中罗列的因素,尤其是雇主对雇员进行控制的程度进行举证。法院指出,“这里的核心问题是可以接受出行请求的行为……完全掌控在司机手中。一般而言,很难想象雇主会给予雇员这种程度的自治权,允许雇员完全依据他们的意愿选择工作时间。即使有顾客未被运输至目的地,也不要求雇员完成特定的工作任务。允许雇员采取任何方式同顾客互动,允许对顾客发表不受限制的评价。公司不直接管理司机,仅对工作工具(汽车)具有最低程度和最基本的要求,允许司机为竞争者提供服务”。

加利福尼亚州北部地区法院在Lawson v. GrubHub, Inc.案(54)Lawson v. Grubhub, Inc., 302 F. Supp. 3d 1071 (N.D. Cal. 2018).中认定原告Lawson是独立合同承揽人,不受劳动法保护。本案中,Lawson为经营互联网订餐业务的被告GrubHub提供了四个月的外卖送餐服务后向法院声称自己被错误地归类为独立合同承揽人,并向被告主张最低工资、加班工资和业务开支。法院考虑了全部案件事实和相关判例后认为,“尽管存在一些间接因素支持认定存在劳动关系,例如Lawson提供的配送服务属于GrubHub的常规业务、该工作所需技能较低、按小时支付报酬,但其他一些因素支持认定Lawson是独立合同承揽人。其中最重要的是,Grubhub没有对Lawson提供服务的方式和手段施加控制,这包括没有对其是否工作、工作多长时间、多久工作一次、甚至是否在提供配送服务的同时可以为竞争对手提供配送服务施加控制。除手机App外,Grubhub没有向Lawson提供任何工作工具,并且Lawson仅在自己方便的时候从事该工作,双方从未认为该工作是长期的和常规性的……整体而言,Lawson是独立合同承揽人,而非雇员”。

宾夕法尼亚州东部地区法院在Razak v. Uber Technologies, Inc.案(55)Razak v. Uber Technologies, Inc., Civil Action No. 16-573(E.D. Pa. Apr. 11, 2018).中对原告Razak同Uber是否建立了劳动关系作出了类似的判决。第一,就对工作方式的控制而言,法院指出,虽然Uber在司机登录软件时确实对司机施加了一定的控制,但该事实并未将司机转化为雇员。法院将这种情况比作一个木工或管道工为一个房东提供修缮服务,并解释道,“木工或管道工到达房屋的确切时间一般已协商好,但如果承揽人迟到或不来,房东也无可奈何。房东可对室内施工提出具体要求,如不得有烟雾、脱鞋、不得放音乐等……但不能据此而认定木工或管道工是雇员”;第二,就盈利或亏损的机会而言,法院强调,若司机不上线,就不能挣钱。只要司机上线,就有机会挣钱,而这完全由司机控制;第三,就对工作设备的投入而言,法院指出,是原告而不是Uber对提供服务的工具投入了大量资金;第四,就工作所需的特殊技能而言,法院认为,虽然本案中提供高标准豪华网约车服务的司机须遵守一系列行为规范,但一般而言,驾驶不是一种特殊技能;第五,就关系的持久性而言,法院指出,因司机可按照自己的意愿选择多开车或少开车,故司机同雇主之间的关系缺乏持久性;第六,就业务组成部分而言,法院认为,虽然Uber作为一个运输公司,司机是其必要的业务组成部分,但豪华车出行服务仅是Uber经营的业务中的一种。综上,法院认定,第一、二、三、五类因素明显表明原告同Uber建立的是合同承揽关系。第四、六类因素虽在一定程度上指向劳动关系,但证明力有限。法院总结道,“鉴于案件的总体情形……原告并没有提交充分的证据证明他们是雇员”。

3.网约工劳动关系认定标准评析及发展趋势

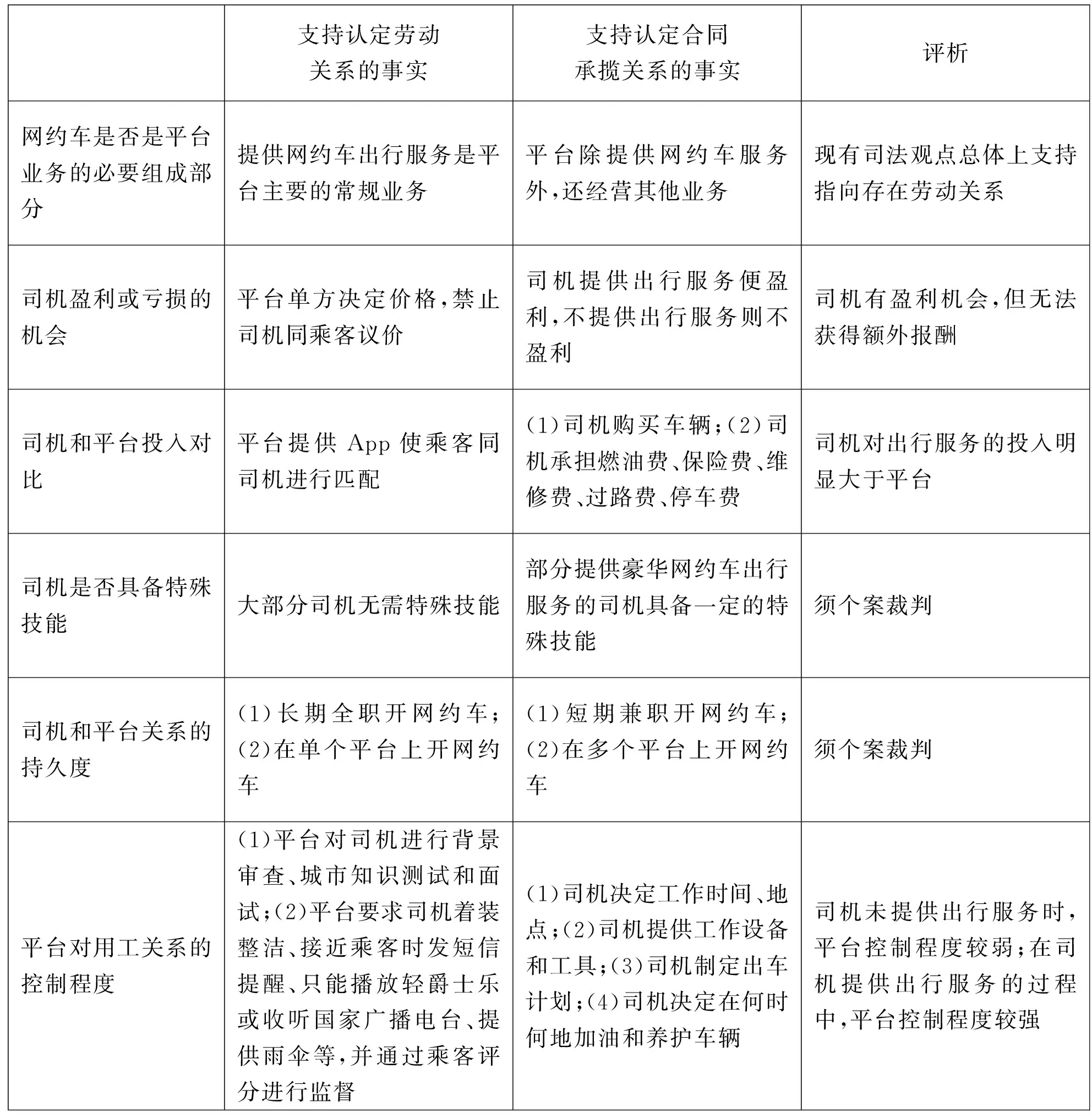

行政机关和司法机关在判定网约工和平台间是否存在劳动关系时已初步表明立场,但为何二者的结论如此对立?为何加利福尼亚州法院在审理备受关注的Cotter v. Lyft, Inc.案和O’Connor v. Uber Technologies, Inc.案时均拒绝从法律层面对网约工和平台间是否存在劳动关系的问题进行认定,并不约而同地声明:该问题更适合由陪审团从事实层面进行裁定。(56)同前注,Robert L. Redfearn III文, p.1043.为解答这些疑惑,应将网约工和平台间的用工事实置于现行劳动关系认定标准的制度框架下逐一审视。以确认劳动关系争议最典型的网约车服务为例,适用控制权测试标准和经济现实测试标准的详情分别如表1和表2所示。

表1

表2

从表1可知:第一,在考察行为控制因素时,因平台对司机提供运输服务的过程施加了显著控制,但对提供运输服务之外的行为未施加控制,故显现出阶段性控制的特征;(57)有法院已察觉到这种张力并指出:“自行选择工作日期和时间本身不能排除认定存在劳动关系……陪审团最终需要考虑的是在司机提供运输服务时,Uber施加了多大程度的控制”。See O’Connor v. Uber Techs., Inc., 82 F. Supp. 3d 1133, 1152 (N.D. Cal. 2015).第二,在考察经济控制因素时,平台仅对司机获得报酬该核心行为施加了显著控制,而对其他大部分经济行为未施加控制,故反映出“质”和“量”之间的矛盾;第三,在考察当事人之间的关系时,虽然平台通过与司机签订和履行承揽协议而否认劳动关系,但司机提供之出行服务是平台的主要业务,且不排除部分司机全职在单一平台上提供网约车服务,故难以一概而论。从表2可知:第一个因素整体上指向存在劳动关系;第二个因素表明司机有按照平台设置的费率进行盈利的机会,但不具备获得额外报酬的机会,故指示结果不明朗;第三个因素整体上指向存在合同承揽关系;第四和第五个因素的指示结果须个案裁判;第六个因素与表一中的行为控制因素类似,显现出阶段性控制的特征。综上可知,一方面,在适用控制权测试标准或经济现实测试标准时,一些因素支持认定劳动关系,一些因素支持认定合同承揽关系,还有一些因素取决于司机同平台之间的具体情形。(58)同前注,Richard A. Bales & Christian Patrick Woo文, pp.483-484.因此,无论是适用传统的控制权测试标准,还是适用认定口径更广的经济现实测试标准,均难以概括性地得出清晰和确切的结论;另一方面,鉴于在适用这两种测试标准时,均不存在单个具有决定性作用的因素,(59)Jeffrey M. Hirsch, Paul M. Secunda, Richard A. Bales, Understanding Employment Law, 2nd ed., Carolina Academic Press, 2013, p.9.而须通盘考虑和全部因素有关的事实,行政机关和法院在处理事实情节不同的个案时自由裁量权较大,致使联邦层面的行政机关和法院相互之间以及不同州的行政机关和法院各自之间对该问题的处理意见不一。

21世纪以来,为应对错综复杂的去劳动关系化现象,越来越多的州开始采用ABC测试标准区分劳动关系和合同承揽关系。(60)同前注,John A. Pearce II & Jonathan P. Silva文, pp.1-2.起源于1935年缅因州的ABC测试标准是对控制权测试标准的简化,自2004年被马萨诸塞州采用以来目前已成为各州劳动关系认定标准的改革方向。(61)同前注,Anna Deknatel & Lauren Hoff-Downing文, p.65.尽管每个州的版本存有差异,但ABC测试标准具有类似的基本结构,即“为他人提供服务的劳工同雇主之间存在劳动关系,但雇主能证明同时存在以下情形的除外:(1)劳工完成工作任务的过程不受任何控制和监管;(2)劳工提供的服务不属于雇主的常规性业务;(3)劳工通常独立和稳定地从事和所提供的服务具有相同性质的工作”。(62)John DeRoss Jr., Misclassification of Employees as Independent Contractors in Indiana: A State Legislative Solution, Indiana Law Review, Vol.50, 2017, p.676.ABC测试标准中的双层结构首先推定为他人提供服务的劳工同雇主建立了劳动关系,其次为意欲推翻该推定的雇主设置了三个事实要件。较之于传统的控制权测试标准和经济现实测试标准,ABC测试标准的优势如下:第一,推定存在劳动关系并将推翻该推定的举证责任施加给雇主,有利于从源头上遏制雇主以合法形式掩盖非法目的去劳动关系化,(63)Karen R. Harned, et al., Creating A Workable Legal Standard for Defining an Independent Contractor, Journal of Business, Entrepreneurship and the Law, Vol.4, 2010, p.102.从而强化了对劳工合法权益的保护;第二,简明列举认定存在劳动关系的构成要件为行政和司法机关提供了更清晰的指引。具体而言,一方面,ABC测试标准仅简单列举了判定是否存在劳动关系的三个客观事实要件,从而排除了对当事人主观意图因素的考察(例如当事人对用工关系的理解);另一方面,由因素权衡模式(无单一因素起决定性作用,须在通盘考量和所有因素相关的事实后进行综合权衡)转向构成要件模式(明确了三个起决定性作用的因素,任何一个因素指向的要件不满足则认定存在劳动关系)判定用工关系的可操作性更强,结论更清晰。鉴于此,在2004年至2016年间,16个州的立法机关态度鲜明地支持适用ABC测试标准认定劳动关系。总体而言,有38个州在不同程度上采用了该标准。(64)同前注,John A. Pearce II & Jonathan P. Silva文, p.27.

三、比较法视野下我国劳动关系认定标准分析

我国高速增长的共享经济不仅成为人们弹性就业的重要选择,也为特定社会群体提供了正规的就业机会。如前文所述,共享经济背景下的互联网用工因牵涉平台、消费者、网约工三方主体,且网约工拥有一定的从业自主权并提供部分生产资料,而有别于劳动者仅提供劳动力并以全然服从用人单位监督管理为主的典型劳动关系。与美国类似的是,在劳动关系倾斜保护和劳务关系不倾斜保护的二元制度设计中,互联网用工对我国劳动法制度的冲击主要表现为平台企业频繁借助互联网用工去劳动关系化,规避劳动法责任和义务。合理甄别平台企业同网约工间的用工形态是中美两国劳动法制度目前共同面临的挑战。从已有的司法实践观之,我国目前主要通过适用原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》(以下简称《通知》)认定平台同网约工间的用工性质。(65)参见劳社部发[2005]12号。《通知》中确立的劳动关系认定标准在认定模式、技术手段和理论依据层面同美国劳动关系认定标准存在一定差异,详见表3。

表3

(一)构成要件模式和因素权衡模式

在劳动关系认定标准的认定模式上,我国一直采用构成要件模式,即主张网约工同平台企业成立劳动关系须同时具备《通知》中规定的三个要件,缺一不可:(1)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;(2)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;(3)劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。反观美国,其表现出由传统的因素权衡模式向构成要件模式转型的整体趋势。具体而言,美国传统的控制权测试标准和经济现实测试标准均采用因素权衡模式,即无单一因素起决定性作用或具有特定权重,须在通盘考量和所有因素相关的事实后进行综合权衡。实践表明,或因具有较大自由裁量权的法官的主观态度不同,或因个案事实情节的差异,适用这两种测试标准得出的结论均模棱两可,导致各州法院做出的判决极为不一致,(66)同前注,Richard A. Bales & Christian Patrick Woo文, p.487.缺乏判例法应有的统一性和可预测性。21世纪以来,为应对零工经济中日益普遍的去劳动关系化现象,越来越多的州开始对传统劳动关系认定标准进行改良,即适用ABC测试标准认定劳动关系。ABC测试标准的一个特点便是摒弃了之前的因素权衡模式,转而采用构成要件模式,即明确了三个起决定性作用的因素,且任何一个因素所指向的要件不满足则认定存在劳动关系。该测试标准如今作为美国最流行的劳动关系认定标准,被美国学者评价道:“较之于其他普通法中的复杂测试标准,考察因素数量较少以及正确适用该测试标准的简明性使得ABC测试标准更受法官、劳工和企业青睐”。(67)同前注,John A. Pearce II & Jonathan P. Silva, p.28.

需要指出的是,有国内学者忽略了目前美国越来越多的州采用ABC测试标准改良传统劳动关系认定标准的整体趋势,而以美国传统劳动关系认定标准为参照物比较中美劳动关系认定标准的认定模式,得出“我国‘同时具备全部情形’的构成要件模式有失僵化”的结论,并主张摒弃“构成要件模式”而采纳“要素考察模式(因素权衡模式)”。(68)同前注⑨,王天玉文。但从美国劳动关系的认定标准“从控制权测试标准和经济现实测试标准中的因素权衡模式转向ABC测试标准中的构成要件模式”的整体改革方向观之,笔者认为,姑且不论我国劳动关系认定标准中的三个要件是否合理,仅就认定模式而言,我国“须同时具备全部情形”的构成要件模式简明枚举了起决定性作用的相关因素,且在这些因素指向的事实要件均满足的条件下方认定存在劳动关系,有效地避免了因素权衡模式中“无单一因素起决定性作用,主要交由法官个案裁判”引起的不可预测性和不确定性。故较之于因素权衡模式而言,我国目前采用的构成要件模式判定因素简明、逻辑清晰,且更具前瞻性、可预测性和可操作性,也更符合成文法国家的法制传统。

(二)无推定的个案裁判和推定前置下的个案裁判

在劳动关系认定标准的技术手段层面,中美两国在宏观认定方式上存在共性,在微观技术操作上具有差异。就共性而言,中美均未在国家层面对网约工同平台的用工性质做出概括性规定,而是采取个案裁判的方式加以认定。例如我国交通运输部等七部委于2016年颁行的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第18条规定:“网约车平台公司应该……按照有关法律法规规定,根据工作时长、服务频次等特点,与驾驶员签订多种形式的劳动合同或者协议”。与我国类似的是,美国国会和联邦最高法院至今未对网约工同平台间的用工性质做出权威的概括性回应,而是交由行政机关和法院依据具体情形进行个案裁判。鉴于网约工同平台间的实际用工情况形态迥异,美国联邦第一巡回法院声明:“区分雇员和独立合同承揽人是一个必须在个案基础上进行认定的事实问题”。(69)Butler v. Boutan, 168 So. 3d 501, 506 (1st Cir. 2014).因网约工所处行业(交通运输、物流配送、家政服务、网络直播等)、从业性质(全职或兼职)、从业目的(生存、增收、社交)、从业自主权(受平台控制的程度)、平台依赖性(在多平台或单一平台从业)、获得报酬的方式(计件报酬、计时报酬)、同平台关系的持久性等特征差异较大,故客观上难以在制度供给层面对网约工同平台间的用工形态认定规则统一作出概括性规定,而应以在个案裁判的基础上具体问题具体分析为宜。综上可知,个案裁判的认定方式较好地兼顾了不同平台和不同网约工的差异化需求,反之恐将抹杀共享经济中固有的灵活性。(70)同前注,Ashley L. Crank文, p.630.

值得注意的是,我国未在制度层面对网约工同平台间的用工关系进行推定,全凭裁审机关依据《通知》中的三要件进行个案裁判。从美国劳动关系认定标准的整体改革趋势观之,中美两国在个案裁判的具体技术操作层面存在差异。如前文所述,随着ABC测试标准在美国的持续扩张,在判定网约工同平台间的用工关系时,越来越多的州首先推定存在劳动关系,并将推翻这种推定的举证责任施加于平台一方。例如,依据加利福尼亚州、(71)CAL. LAB. CODE § 2750.5.伊利诺伊州(72)820 ILL. COMP. STAT. 185/10(b) (2016).和明尼苏达州(73)MINN. STAT. § 181.723 subdiv. 3-4 (2016).的法律规定,若劳工提交初步证据(表面证据)证明其为一个雇主提供服务,则推定其与雇主存在劳动关系。意欲推翻该推定的雇主须针对ABC测试标准中的三个构成要件逐一进行举证。一般而言,鉴于平台对用工关系之具体情形的控制权普遍大于网约工,(74)同前注,Anna Deknatel & Lauren Hoff-Downing文, p.71.故前者的举证地位、举证处境普遍优于后者。这种推定前置下的个案裁判路径是对举证责任分配的合理优化,也有助于从源头上遏制平台以合法形式掩盖非法目的去劳动关系化,从而强化对网约工合法权益的保护。

(三)组织从属性和经济从属性

劳动关系的从属性,即在劳动过程中,雇员在法律或事实上服从或依赖雇主,为劳动关系独有之特征,亦是区别劳动关系和其他法律关系的关键。从属性又可细分为组织从属性(雇员对雇主的服从)和经济从属性(雇员对雇主的经济依赖)。“‘从属性’实为劳动契约之最大特色,一切有别于传统民事法概念的劳动法概念,即是承此观念而展开”,(75)黄越钦:《劳动法新论》,中国政法大学出版社2003年版,第96页。且普遍受到大陆法系国家的认同。(76)参见田思路:《工业4.0时代的从属劳动论》,载《法学评论》2019年第1期。就我国而言,原劳动和社会保障部的《通知》以组织从属性为基础设计劳动关系认定标准,即基于雇员遵守雇主的劳动规章制度、服从雇主的劳动管理、从事雇主安排的有偿工作等因素认定劳动关系。反观美国的司法实践,控制权测试标准首要考察的是雇主对工作细节的控制程度,经济现实测试标准首要考察的是劳工对雇主的经济依赖程度。由此可知,一方面,不论是大陆法系国家还是英美法系国家,从属性是区分劳动关系和劳务关系的主要理论依据;但另一方面,中美两国劳动关系认定标准之理论依据的内涵和外延有别。我国劳动关系认定标准之理论依据仅限于组织从属性,而美国则以组织从属性为主(控制权测试标准),经济从属性为辅(经济现实测试标准)。

从组织从属性到经济从属性,“是一个通过从属性内涵演变而不断扩大从属性外延,亦即不断扩大劳动法(倾斜保护)适用范围的历史过程”。(77)参见王全兴:《“互联网+”背景下劳动用工形式和劳动关系问题的初步思考》,载《中国劳动》2017年第8期。劳动法制度反映了雇主和雇员之间达成的一种社会契约,即雇员牺牲他们的自主权而换取一定程度的经济保障。(78)Recent Adjudication, Employment Law——National Labor Relations Act-- NLRB Classifies Canvassers as Employees, Not Independent Contractors ——Sisters’ Camelot, 363 N.L.R.B. NO. 13 (SEPT. 25, 2015), Harvard Law Review, Vol.129, 2016, p.2043.随着互联网+时代的来临,灵活用工和去劳动关系化现象日益普遍,我国仅依据组织从属性认定劳动关系的瑕疵显见:第一,劳动法保护范围过窄。整体而言,较之于传统劳动关系,网约工因具有一定程度的从业自主权而组织从属性稍弱,但部分具有高度经济从属性的网约工却难以获得任何劳动法保护(例如全职在单一平台提供服务并以此获得全部生活来源的网约工)。第二,惟组织从属性认定劳动关系具有本末倒置之虞。组织从属性在一定程度上产生于经济从属性,即雇员因为依赖从雇主处获得维持生活的经济来源,故甘愿牺牲自主权而服从雇主的监督管理。申言之,组织从属性是现象,经济从属性是本质。依此逻辑,共享经济背景下,我国的劳动关系认定标准理应合理嵌入经济从属性要素。

四、完善我国劳动关系认定标准的整体思路和具体对策

习近平总书记指出:“对世界上的优秀法治文明成果,要积极吸收借鉴,也要加以甄别,有选择地吸收和转化,不能囫囵吞枣、照搬照抄”。(79)习近平:《立德树人德法兼修抓好法治人才培养,励志勤学刻苦磨炼促进青年成长进步》,载《人民日报》2017年5月4日第1版。基于上述比较分析,结合我国具体国情,共享经济背景下完善我国劳动关系认定标准的整体思路如下:第一,在认定模式层面,继续坚持构成要件模式,即在清晰罗列判定因素的基础上以“同时具备全部情形”为条件判定网约工同平台间的用工形态,以期为具有成文法制度依赖传统的我国行政和司法机关提供简明而具体的裁审指引。第二,在操作手段层面,采用推定前置下的个案裁判路径。一方面,因互联网用工涉及行业众多,且不同网约工的从业性质、从业目的、从业自主权、平台依赖性、获得报酬的方式、同平台关系的持久性等特征差异较大,我国客观上不能也不宜对网约工同平台间的用工形态统一做出刚性规定,而应在个案裁判的基础上具体问题具体分析。另一方面,中美两国互联网用工基本面的差异反衬出我国网约工对获得劳动法保护的现实需求更大。美国网约工大多旨在赚取外快而通过互联网平台提供兼职服务。以网约车行业为例,美国有80%的Uber司机在提供网约车出行服务之外还从事着另一份全职或兼职的工作,且绝大部分不完全依赖Uber获得经济来源。(80)同前注,Robert L. Redfearn III文, p.1053.我国网约工群体以农民工为主,且相当一部分借助互联网平台从事全职劳动。例如,2017年在上海市网约工群体中,非沪籍农业户口占比为68.57%。(81)参见王全兴、刘琦:《我国新经济下灵活用工的特点、挑战和法律规制》,载《法学评论》2019年第4期。2018年在美团270万外卖骑手中有77%来自农村,且有67万骑手来自贫困县。(82)同前注①,国家信息中心报告。由此可知,我国有必要适当借鉴美国ABC测试标准中“可推翻之推定”的制度设计,即在网约工具有初步证据证明其“从事用人单位安排的有偿劳动”时,推定存在劳动关系,并将推翻该推定的举证责任置于举证处境和举证地位更优的平台企业,从而强化对以农民工为主的网约工群体的劳动法保护。第三,在认定劳动关系的理论依据层面,适当嵌入经济从属性要件。鉴于平台企业普遍存在以组织从属性为切入点操纵用工形态(例如业务外包、劳务派遣等)的经济需求,甚至以合法形式掩盖非法目的去劳动关系化,加之组织从属性在一定程度上派生于经济从属性,是故我国理应扩充劳动关系从属性的内涵,即在认定劳动关系的理论依据中适当加入经济从属性要素,将劳动法保护范围扩展至部分组织从属性较弱但经济从属性较强的网约工群体。综上所述,笔者认为共享经济背景下完善我国劳动关系认定标准的上述思路可由人社部在日后出台的部门规章中通过对《通知》作出以下调整而得以实现:

从事用人单位安排的有偿劳动的劳动者,自用工之日起同用人单位建立劳动关系,但用人单位有证据证明同时存在以下情形的除外:(一)用人单位依法制定的各项劳动规章制度不适用于劳动者,劳动者不受用人单位的劳动管理;(二)劳动者提供的劳动不是用人单位主营业务的组成部分;(三)劳动者从用人单位处获得的收入不构成其主要生活来源。

较之于原劳动和社会保障部的《通知》,上述立法建议的合理性如下:第一,继续坚持采用我国现行的“须同时具备全部情形”之构成要件模式认定劳动关系具有明显的制度优势。如前文所述,就部分国内学者呼吁摒弃我国现行的“构成要件模式”并借鉴美国过去采用的“要素考察模式”而言,美国劳动关系认定标准的整体改革方向表明,即使是在适用要素考察模式较为成熟的国家,由于“无单一因素起决定性作用,主要交由法官个案裁判”的要素考察模式在司法实践中引起了较大的不可预测性和不确定性,因而逐步被含有构成要件模式内容的ABC测试标准所取代。由此可知,较之于因素权衡模式,构成要件模式因判定因素简明、逻辑清晰而更具可预测性和可操作性,也更符合成文法国家的制度传统。第二,向部分网约工群体提供一定程度的倾斜保护,从而在用工关系中实现实质正义,是劳动法基本原理的内在要求。我国以进城务工人员为主的网约工群体大量活跃于专业技术含量相对较低的交通运输、物流配送、家政服务、网络直播等领域,故较之于一般劳动者而言,网约工群体普遍囿于文化水平较低、法律意识较差、专业技术能力较弱而在劳动力市场上更为缺乏谈判议价能力。但与此形成鲜明对比的是,共享经济背景下的平台企业普遍融资能力较强、经营成本较低、科技含量较高、管理方式更为先进,故较之于传统经济模式而言,网约工和平台企业之间呈现出更明显的“资强劳弱”格局。依此逻辑,在劳动者具有初步证据证明自己从事了用人单位安排的有偿劳动时推定存在劳动关系,并将推翻该推定的举证责任置于举证处境和举证地位更优的平台企业,是对举证责任分配的合理优化,从而有助于从源头上遏制平台企业以合法形式掩盖非法目的去劳动关系化,以彰显劳动法的基本精神。第三,在劳动关系认定标准的理论依据中适当纳入经济从属性要素,顺应了“组织从属性派生于经济从属性”的逻辑顺序,有助于将劳动法保护范围扩展至部分组织从属性较弱但经济从属性较强的网约工群体。随着共享经济的持续发展,新业态、新模式在互联网技术的加持下催生了各种新型的用工关系。较之于传统制造业中的典型劳动关系而言,虽然这些新型用工关系因普遍具有灵活性、多元性和自主性而存在组织从属性减弱的趋势,但同样值得注意的是,当网约工在互联网平台上全职从事交通运输、物流配送、家政服务、网络直播等工作,并将其作为获得生活来源的主要手段时,这部分新型用工关系存在着较强的经济从属性。因此,在弹性用工、灵活用工愈演愈烈的现实需求下,劳动关系认定标准理应在坚持组织从属性要件的同时合理兼顾经济从属性要件,以顺应共享经济发展的时代背景。

五、结语

随着共享经济的蓬勃发展,越来越多的企业频繁借助互联网平台实现灵活用工,但似乎容易被忽视的是,在部分平台企业以合法形式掩盖非法目的去劳动关系化的过程中,除网约工群体的权益易遭受侵害外,公平的市场竞争秩序以及政府的财政收入都将可能遭受危害。就前者而言,部分借助互联网用工而实现隐蔽雇佣的平台企业将因更低的用工成本而较之于采用传统用工模式的竞争对手更具有市场竞争优势。长此以往,这将迫使采用传统用工模式的竞争对手退出竞争市场,或倒逼其去劳动关系化。就后者而言,企业借助互联网用工去劳动关系化的一个主要目的是为了规避和劳动关系相关的税费缴纳义务,如社会保险费等,这将致使政府财政收入下降。数据显示,美国在2012年有10%-30%的企业为降低用工成本而违法将几百万雇员错误地归类为合同承揽人。(83)同前注,John DeRoss Jr.文, p.674.据美国国会议员Richard Neal估算,雇主错误地进行劳工分类使得联邦财政每年仅在个人收入所得税项目下的损失就高达47亿美金。(84)同前注,Anna Deknatel & Lauren Hoff-Downing文, p.62.美国的前车之鉴表明,共享经济背景下,在我国劳动关系认定标准中强化对网约工合法劳动权益的保护,长远观之将有助于维护公平的市场竞争秩序和保障政府的财政收入。