孕晚期抑郁症状流行情况及其影响因素

王银平 韩娜 杨洁 侯杉杉 高雅晴 弭小艺 李雪莹 王海俊 周虹

抑郁是一种常见的心理精神障碍,主要表现为情绪低落、兴趣减退、活动减少、内疚或无价值感、睡眠或食欲改变、易疲劳或难以集中注意力[1]。孕期抑郁也称“产前抑郁”,是孕期最常见的一种精神障碍。据世界卫生组织估计,抑郁将成为2020年全球疾病负担的第二名,全球有10%~40%的女性在怀孕期间发生抑郁[2],且中低收入国家孕期抑郁患病率高于高收入国家[3-4]。研究显示,母亲孕期抑郁可能会对分娩结局及子代的远期健康造成不利影响[5]。然而,我国在孕期抑郁方面的研究起步较晚,孕晚期抑郁症状流行情况证据较少,影响因素尚不十分清楚。因此,本研究通过分析北京市通州区孕妇孕晚期抑郁症状的发生情况及影响因素,旨在为预防孕晚期抑郁症状及制定相关干预措施提供依据。

对象与方法

一、研究对象:本研究依托北京大学通州出生队列项目(Peking University Birth Cohort in Tongzhou,PKUBC-T),该项目是北京大学公共卫生学院妇幼卫生学系与北京市通州区妇幼保健院在2018年6月合作开展的一项出生队列研究,旨在研究孕前和孕期暴露对母婴健康的近期影响和远期影响。PKUBC-T队列系统地收集入组孕妇的基本信息,随访收集孕妇孕晚期抑郁症状情况。PKUBC-T队列研究对象的纳入标准包括:①获得知情同意书;②孕早期在产科门诊建档,首次产检在怀孕满14周之前;③年龄在18~49岁之间;④入组之前半年居住在通州区,且分娩后无搬迁计划;⑤计划在通州区妇幼保健院进行产前检查和分娩。PKUBC-T研究对象的排除标准包括:①妊娠前患有糖尿病、心血管疾病、乙型肝炎、慢性肾脏疾病和自身免疫性疾病;②多胎妊娠。本研究以PKUBC-T队列孕晚期随访到的孕妇作为研究对象。PKUBC-T队列在2018年6月—2019年12月期间共入组孕妇5 426名,其中1863名孕妇无孕晚期抑郁症状评估数据,7名孕妇孕晚期抑郁信息不完整,本研究最终纳入分析的孕妇为3 556名。

二、研究方法和内容

1.利用PKUBC-T队列中入组的孕妇在孕晚期通过调查问卷完成的抑郁状况评价作为本研究的主要内容。孕晚期调查问卷由医院门诊护士协助发放,孕妇现场填写问卷,完成后的问卷由门诊护士收集。

采用爱丁堡产后抑郁量表(Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS)[6]对抑郁症状进行评估,该量表评估了过去7天抑郁症状的强度,一共包含10个条目,每个条目根据抑郁症状强度不同分为“从不”、“偶尔”、“经常”、“总是”,分别对应“0分”、“1分”、“2分”、“3分”。总分范围为0~30分,分值越高代表抑郁症状越严重。本研究采用9.5作为抑郁症状的判定界值[7],EPDS得分<9.5分认为没有抑郁症状,≥9.5分认为存在抑郁症状,≥13分为重度抑郁症状[8]。

采用匹茨堡睡眠质量指数量表(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)[9]在孕早期对孕妇睡眠质量进行评估。该量表一共包含19个条目,分为睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物、日间功能障碍7个维度,每个维度分4个等级(0~3分),总分为21分,得分越高睡眠质量越差。参考既往研究[10],本研究以5分为临界值,PSQI得分<5分的孕妇被认为睡眠质量好,PSQI≥5分的孕妇被认为睡眠质量差。

2. 收集孕妇年龄(按年龄由低到高划分为3个年龄组:18~24岁,25~34岁,≥35岁)、民族(汉族、少数民族)、受教育程度(初中及以下、高中/中专、大专及以上)、就业情况(就业、失业);孕妇收入、不良妊娠史以及妊娠合并症、吸烟、饮酒等情况:(1)家庭人均年可支配收入:(家庭年收入-家庭年支出)/家庭人口数;(2)不良妊娠史:如果孕妇既往妊娠时至少包含妊娠期糖尿病、妊娠期高血压、剖宫产、巨大儿、早产、低出生体重、自然流产、人工流产、引产、死胎死产、出生缺陷其中的一种,即定义为孕妇有不良妊娠史,如果“以上情况均无”,则认为孕妇无不良妊娠史;(3)妊娠合并症:如果孕妇怀孕时有明确诊断的糖尿病、高血压、贫血、甲状腺疾病、慢性肾病、慢性肝病、心脏病、风湿免疫疾病、哮喘、结核、多囊卵巢综合症以及其他有明确诊断的疾病等至少一种,即定义为孕妇有妊娠合并症,如果“以上情况均无”,则认为孕妇无妊娠合并症;(4)吸烟:根据孕妇自我报告的情况分为:从未吸烟、曾经吸烟现在已经戒烟、正在吸烟;(5)饮酒:本研究将饮酒定义为每次喝白酒超过1两/50g或啤酒、红酒等一杯或250ml以上,根据孕妇自我报告的情况分为①从不饮酒 ②饮酒。

结 果

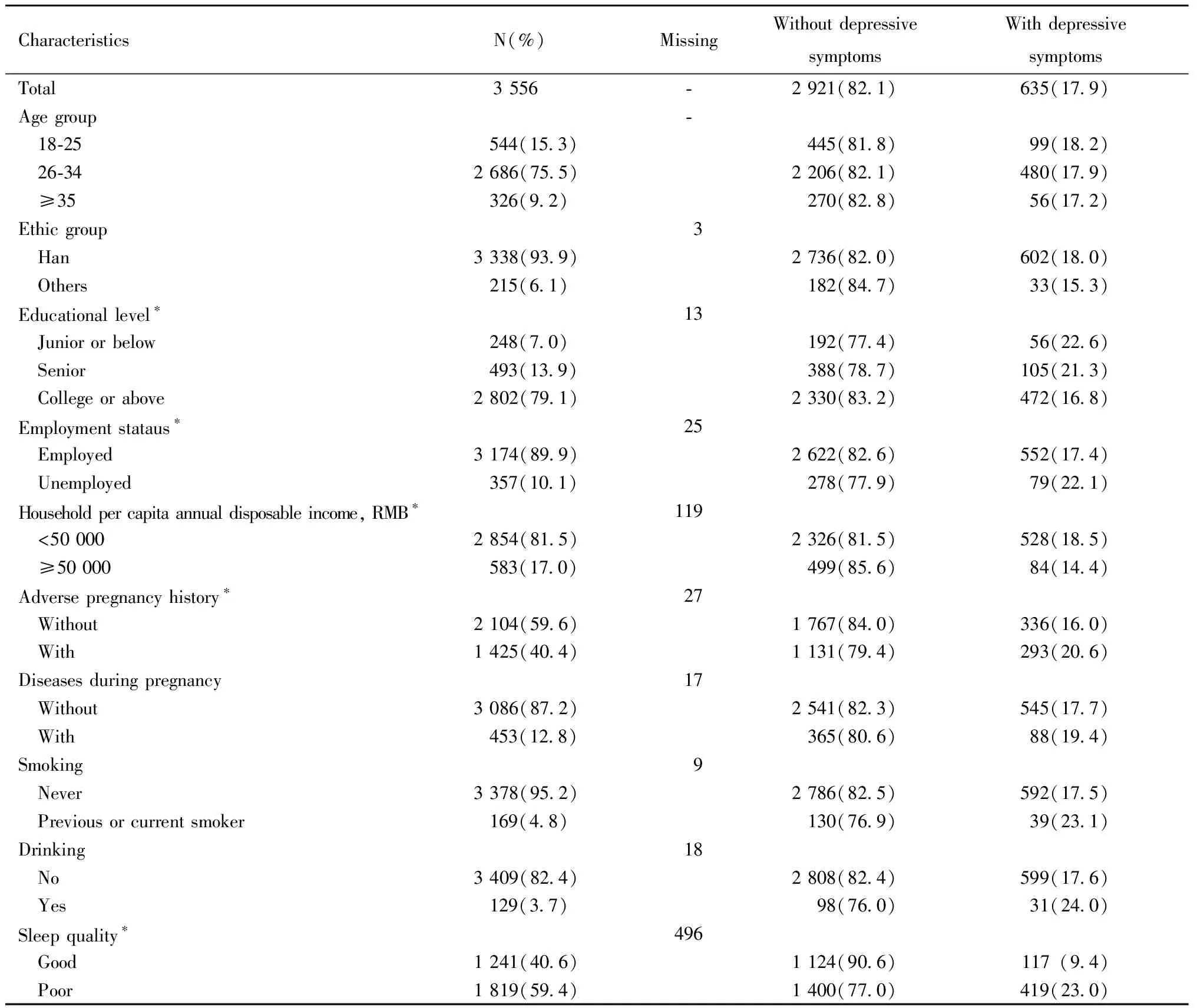

1.孕妇一般情况:纳入分析的孕妇平均年龄29.7±3.7岁,其中,年龄≥35岁的高龄产妇占9.2%;汉族孕妇占93.9%;受教育程度为初中及以下的孕妇占7.0%;失业孕妇占10.1%;家庭可支配人均年收入不足50 000元的孕妇占83.0%;40.4%的孕妇有不良妊娠史;12.8%的孕妇有妊娠合并症;接近5%的孕妇曾经或现在吸烟;3.7%的孕妇饮酒;59.4%的孕妇睡眠质量不佳。(表1)

2.孕晚期抑郁症状检出情况:被调查对象中有635名孕妇存在抑郁症状,孕晚期抑郁症状检出比例为17.9%,重度抑郁症状检出比例为6.1%。

3.孕晚期抑郁症状的影响因素分析:分层分析结果显示,受教育程度为初中及以下和高中/中专的孕妇抑郁症状发生比例分别为22.6%和21.3%,高于大专及以上的16.9%,组间差异具有统计学意义(χ2=9.704,P=0.008);失业孕妇抑郁症状检出比例为22.1%,高于就业孕妇的17.4%(χ2=4.906,P=0.027);家庭人均年可支配收入低于50 000元的孕妇抑郁症状检出比例为18.5%,高于家庭人均年可支配收入≥50 000元孕妇的14.4%(χ2=5.539,P=0.019);有不良妊娠史的孕妇抑郁症状检出比例为20.6%,高于无不良妊娠史孕妇的16.0%(χ2=12.230,P<0.001);睡眠质量差的孕妇抑郁症状检出比例为23.0%,高于睡眠质量好的孕妇的9.4%(χ2=94.532,P<0.001)。孕晚期有抑郁症状的孕妇与无抑郁症状的孕妇在年龄、民族、是否有妊娠合并症、吸烟、饮酒方面的组间差异无统计学意义(表1)。

表1 不同特征孕妇孕晚期抑郁的发生情况Table 1 Prevalence of depressive symptoms during late pregnancy according to different characteristics, n(%)

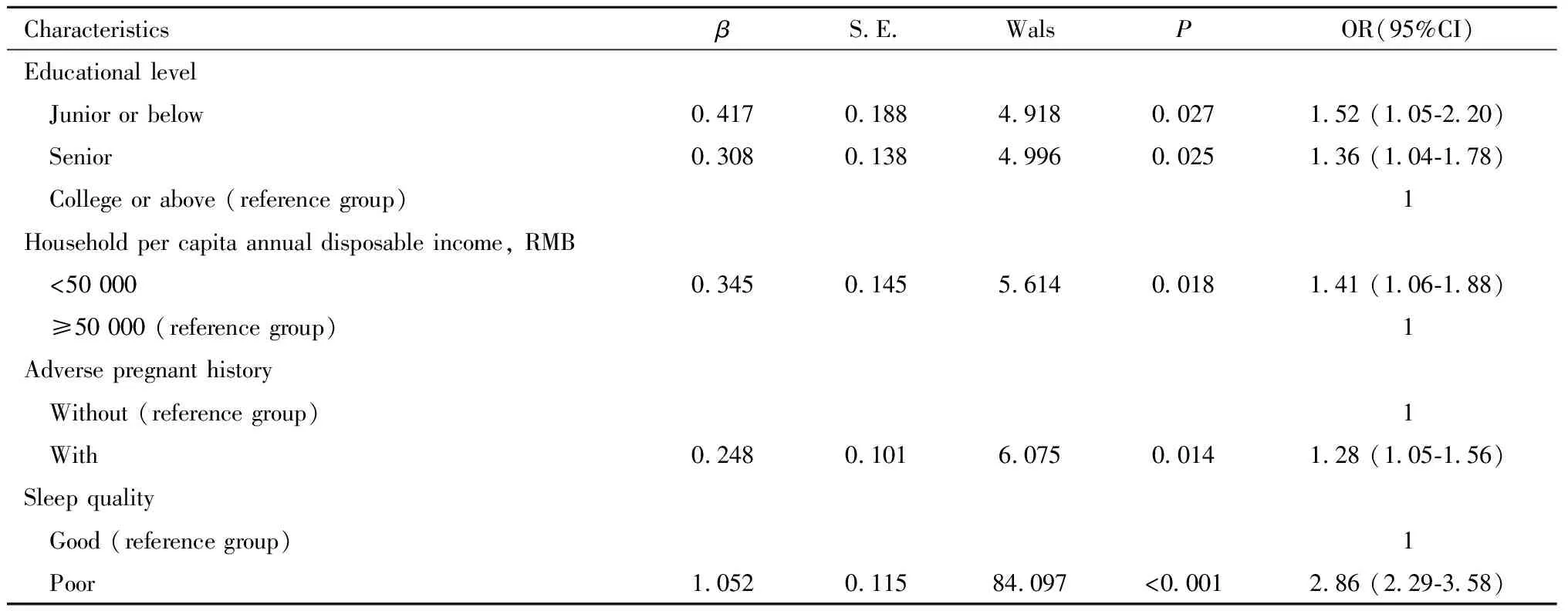

多因素分析结果显示,相对于大专及以上的孕妇,受教育程度为初中及以下(OR=1.52;95%CI:1.05~2.20)以及高中/中专(OR=1.36;95%CI:1.04~1.78)的孕妇孕晚期出现抑郁症状的风险增加;相对于家庭人均年可支配收入≥50000元的孕妇来说,家庭人均年可支配收入不足50000元的孕妇孕晚期出现抑郁症状的风险增加(OR=1.41;95%CI:1.06~1.88);相对于没有不良妊娠史的孕妇来说,有不良妊娠史的孕妇孕晚期出现抑郁症状的风险增加(OR=1.28;95%CI:1.05~1.56);相对于睡眠质量好的孕妇来说,睡眠质量差的孕妇孕晚期出现抑郁症状的风险增加(OR=2.86;95%CI:2.29~3.58)(表2)。

表2 孕晚期抑郁症状影响因素的Logistic回归分析Table 2 Multinomial Logistic regression analysis of influence factors of depressive symptoms during late pregnancy

讨 论

北京市通州区孕妇孕晚期抑郁症状检出率相对较高,受教育程度较低、家庭收入较低、有不良妊娠史以及睡眠质量较差是孕晚期抑郁症状的危险因素。

被调查的孕妇中有17.9%的人出现不同程度的抑郁症状,与国际证据比较发现,本研究与2017年的一项系统综述结果较为一致,该研究显示中低收入国家女性孕期抑郁的患病率为19.2%[3]。与国内证据比较发现,国内目前尚未见到具有全国代表性的孕期抑郁流行情况的证据,国内不同地区不同人群中抑郁的检出水平具有一定差异。例如,浙江省宁波市一项研究使用《霍氏症状核查表》(HSCL-20)以因子分>1.5分为判定有抑郁症状的界值,结果显示孕晚期抑郁症状检出率为20.1%[11],与本研究结果较为接近;北京市的一项研究使用EPDS以>9.5分为判定有抑郁症状的界值,孕晚期抑郁症状检出率31.4%[12],高于本研究抑郁症状检出率;而一项研究使用《综合医院抑郁量表》以得分>9分为判定有抑郁症状的界值,对来自中国6个县/区(分别来自河北、辽宁、福建、四川、云南)孕妇的调查,孕晚期抑郁症状检出率为10.8%[13],低于本研究抑郁症状检出率。不同研究之间抑郁症状检出率的差异可能与样本量大小不同、抑郁评估工具的不同有关[14-16]。

由于孕期抑郁相关研究抑郁评估工具的不同及同一工具使用临界值的不同,很难对不同研究的结果进行比较。为贯彻落实《健康中国行动(2019—2030年)》有关要求,国家卫生健康委员会于2020年8月31日公布《探索抑郁症防治特色工作方案》,该方案将孕产妇作为重点干预人群之一,指出要将孕产期抑郁症筛查纳入常规孕检,并且要求医疗卫生机构使用PHQ-9量表开展抑郁筛查。然而,既往PHQ-9在国内孕妇群体中使用的证据相对较少[17],未来在PHQ-9量表在全国得到广泛应用后,会使不同地区不同人群之间的比较成为可能。

本研究结果显示,孕早期睡眠质量差是孕晚期抑郁症状一个较强的预测因素(OR=2.86;95%CI:2.29~3.58)。既往研究关注孕中晚期睡眠质量与孕晚期抑郁症状发生关联的研究较多。例如,Skouteris等人的研究[18]显示孕中期睡眠质量可以预测孕晚期的抑郁症状;Yu等人的队列研究显示孕晚期睡眠质量是孕晚期抑郁症状的影响因素[19]。然而,探讨孕早期睡眠质量与孕晚期抑郁症状关联的人群研究证据相对有限,本研究在这方面进行了补充。Gresham等人采用睡眠脑电图开展的研究发现,与正常人相比抑郁患者深睡眠时间减少[20];Simons等人发现抑郁患者快速眼动睡眠(REM)潜伏期延长,且REM越长,抑郁症状缓解所需时间越长[21]。目前睡眠对抑郁的影响机制尚不十分清楚,未来需要更多的研究证据予以补充。

我们研究发现受教育程度为初中及以下和高中/中专的孕妇孕晚期出现抑郁症状的风险分别是受教育程度为大专及以上孕妇的1.52和1.36倍。有研究认为,可能由于受教育程度较高的孕妇接受的妊娠、分娩健康知识机会较多,可以更加自信从容地应对怀孕和分娩[22]。有不良妊娠史的孕妇孕晚期出现抑郁症状的风险是没有不良妊娠史孕妇的1.28倍,与既往研究结果较为一致[23],这可能与有不良妊娠史的孕妇由于之前的经历,怀孕后紧张焦虑,担心胎儿的健康有关[24]。此外,本研究还发现家庭人均年可支配收入低于50000元的孕妇孕晚期出现抑郁症状的风险是家庭人均年可支配收入达到50000元孕妇的1.41倍,与既往研究较为一致[25-26]。考虑可能的原因为孕育后代使经济负担加重,同时,孕妇担心财务危机会对子代发展产生不利影响,使得孕妇的经济压力增加[27],而经济压力可以影响产前抑郁的发生[28]。研究结果提示有必要对孕妇可能出现的抑郁情况进行早期筛查、早期干预,关注抑郁高危人群。

本研究依托样本量较大的队列开展,补充了中国晚期抑郁症状流行情况的证据。同时,通过有效利用医院信息系统及问卷调查的数据,分析了孕晚期抑郁症状可能的影响因素,对临床孕晚期抑郁症状预防工作具有一定参考意义。本研究局限性在于使用EPDS这一筛查性量表对孕晚期抑郁症状进行评估,其准确性没有诊断性工具高,但是该量表在我国孕妇群体中应用具有良好的信效度,具有一定的参考价值。另外一个局限性是在调查时没有收集孕妇抑郁史方面的资料,无法进一步分辨孕晚期检出的抑郁对象出现抑郁症状的具体时间。

综上,未来卫生保健机构可以在孕妇学校开展线上或线下心理健康教育课程,帮助孕妇了解孕晚期抑郁症状,同时关注受教育程度低,家庭收入低,具有不良妊娠史以及睡眠质量差等孕期抑郁高风险人群,鼓励孕妇养成健康的睡眠习惯,制定相关措施帮助孕妇预防孕晚期抑郁症状。