邻近自然环境接触在中老年人疫情压力与焦虑情绪关系中的调节作用

王依明 林中杰 顾汝飞

2019年12月 新 型 冠 状 病 毒 肺 炎(COVID-19)疫情暴发后迅速蔓延,成为“二战”后全世界面临的最严峻危机[1]。新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称疫情)和传染性非典型肺炎(SARS)等公共卫生危机一样,刺激人们产生焦虑等负面情绪,对心理健康造成消极影响[2-5]。注意力恢复理论(Attention Restoration Theory)和应激恢复理论(Stress Recovery Theory)等理论以及实证研究认为,自然环境有利于提高人们的身心健康水平[6-8],因此有理由推测,接触自然环境可作为应对因疫情而产生的心理问题的重要措施[9]。

自然环境与健康的关系是一个跨尺度、包含诸多环境要素的研究领域[10-11],而绿地空间是中国近年来的健康景观研究热点[12-13],学者们通过综述并实证检验了多种类型绿地空间促进居民生理健康、心理健康和社会交往的关键要素和影响路径[14-18],讨论绿地空间在地域特征、使用人群等方面的差异[19-21],并提出了系统化的规划设计干预策略[22]。

邻近自然环境(nearby natural environment)[23]是与疫情期间人们日常生活密切相关的空间尺度。接触邻近自然环境,如在社区绿地中漫步,或在私密、半私密空间中从事园艺活动,有可能让人们通过沉浸体验带来的幸福感、全身心投入、忘记时间与自我,获得疗愈效果[24],从而调节外部压力对健康的影响[25-26]。

对于绿地景观的健康效能的研究,目前在研究视角、研究对象、测量方法、分析框架等方面已经较为全面,但关于特定时空背景下绿地空间与健康的关系,不同尺度的自然环境对心理健康的影响机制尚有研究间隙。本研究以疫情常态化防控阶段,感染新冠病毒的高危人群——中老年人的邻近自然环境接触在疫情压力与焦虑情绪之间的调节作用为研究对象,分析邻近自然环境接触对因疫情而产生的焦虑情绪的影响机制,可为疫情常态化防控阶段疗愈景观干预策略的制定提供科学依据。

1 研究方法

1.1 研究架构与假设

预调研发现,疫情常态化防控期间,在中老年人的邻近自然环境接触对象中,社区绿地和家庭观赏园艺植物的比例较高。基于此,参考李智轩等的研究成果[27],本研究以环境品质、接触强度2个方面测量中老年人的社区绿地接触,从种植面积、接触强度2个方面测量中老年人的家庭观赏园艺植物接触。

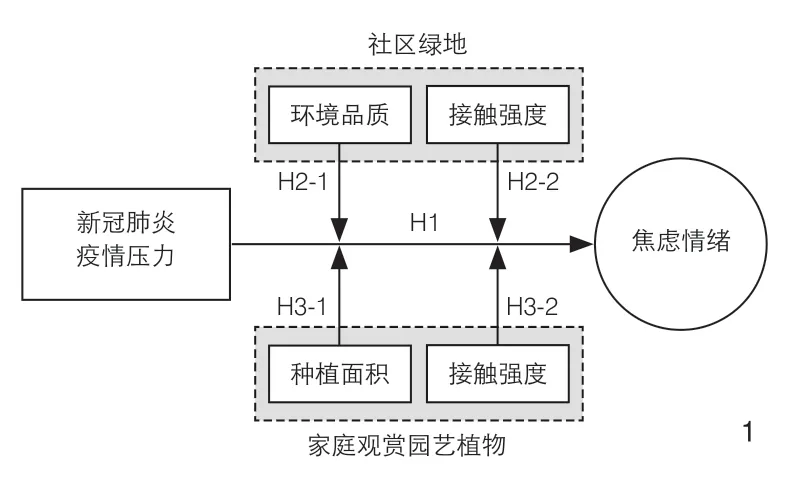

基于上文对新冠肺炎疫情压力、焦虑情绪、邻近自然环境接触等概念之间关系的讨论,以及疫情常态化防控阶段中老年人的生活方式特征和心理危机干预实际需求,笔者提出以下研究假设(图1)。

1 分析架构The analysis framework

H1:疫情压力对焦虑情绪有正向影响。

H2-1:社区绿地的环境品质在疫情压力与焦虑情绪之间有调节作用。

H2-2:社区绿地的接触强度在疫情压力与焦虑情绪之间有调节作用。

H3-1:家庭观赏园艺植物的种植面积在疫情压力与焦虑情绪之间有调节作用。

H3-2:家庭观赏园艺植物的接触强度在疫情压力与焦虑情绪之间有调节作用。

1.2 调查工具、过程与分析方法

1.2.1 调查工具

参考疫情期间焦虑情绪调节的相关研究[28-30],采用广泛性焦虑量表(GAD-7)测量被调查者的焦虑情绪,采用自编量表测量其疫情压力(1~5分,分值越大表示压力越大)和对社区绿地环境品质(1~5分,分值越大表示品质越好)的主观评价。疫情压力量表的Cronbach’s α 系数为0.688(>0.6为可接受),社区绿地环境品质量表的Cronbach’s α 系数为0.835,表明两个自编量表均具有良好的信度。

1.2.2 调查过程

数据收集时间为2020年7—9月,调查地点为江苏省苏州市、泰州市、仪征市、四川省绵阳市4个城市中的30个社区,由5位经过统一培训的调查员收集完成。在数据收集时先向调研对象说明研究目的,待其知情同意后,由调查员利用一对一结构式访谈完成问卷调查,问卷当场回收。共发放问卷500份,回收有效问卷475份,有效率为95.0%,其中涉及家庭观赏园艺植物的有效问卷为286份。

1.2.3 分析方法

利用SPSS 23.0及其Process3.3插件[31]进行数据处理。运用线性回归分析连续型因变量的影响因素,检验假设H1。采用Process程序中的Model 2对双调节作用进行检验,分析邻近自然环境接触对疫情压力下的焦虑情绪影响的调节效应,检验假设H2、H3。运用偏差校正的百分位Bootstrap法,设定5 000样本量并选择95%置信区间,若交乘项置信区间不含0,则说明调节效应显著。分析涉及2个双调节效应,自变量和因变量分别是疫情压力和焦虑情绪,并将性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、职业、月平均收入、自评经济状况、自评健康状况等个人属性作为控制变量纳入分析。

2 分析结果

2.1 描述性统计

广泛性焦虑量表(GAD-7)的得分范围为0~21分,评分标准为:正常(0~4分)、轻度焦虑(5~9分)、中度焦虑(10~14分)、重度焦虑(15~21分)[32]。经统计发现,在疫情常态化防控阶段,样本对象中存在焦虑情绪(得分>4)的人群比例为19.4%(表1)。

表1 研究变量的描述性统计结果Tab. 1 Descriptive statistics results of the research variables

2.2 新冠肺炎疫情压力对焦虑情绪的影响

建立线性回归模型(表2),模型的R2为0.207,调整后R2为0.206,模型显著性P值为0.000(P<0.05),表明疫情压力对焦虑情绪的影响有统计学意义,假设H1成立。疫情压力的系数为正值,表明新冠肺炎疫情压力对中老年人的焦虑情绪有正向影响。

表2 疫情压力对焦虑情绪影响的回归模型Tab. 2 The regression model of the effect of perceived stress on anxiety

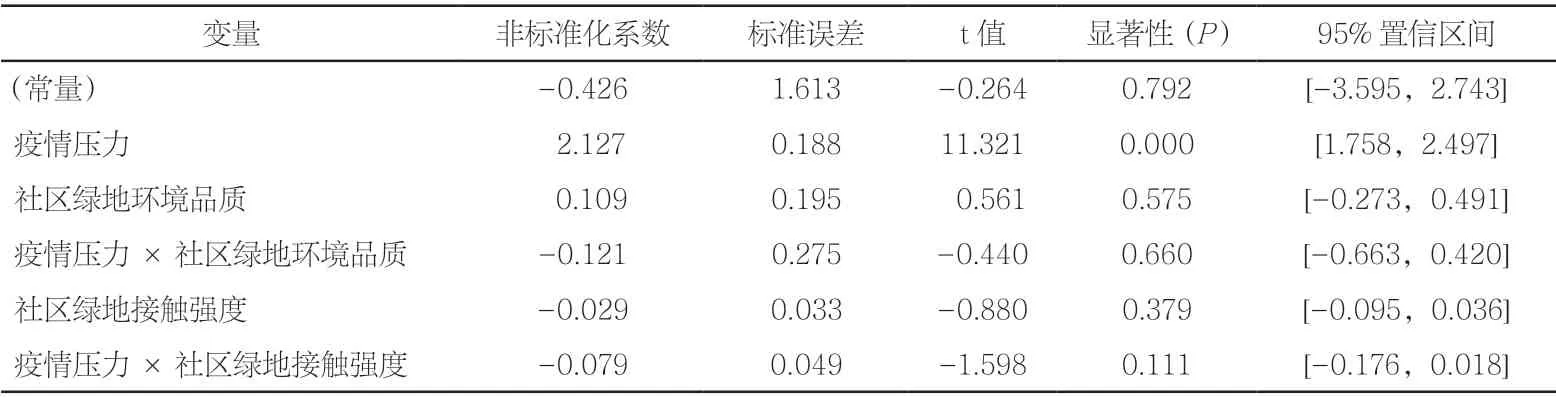

2.3 社区绿地接触的调节效应检验

以在社区绿地中的“活动频率×单次活动时间”构造“社区绿地接触强度”,纳入社区绿地接触的调节效应模型1(表3、4)。交乘项(疫情压力×社区绿地环境品质)的回归系数为-0.121,对应的P值(0.660)>0.05,且置信区间[-0.663,0.420]包含0,说明社区绿地的环境品质在疫情压力与焦虑情绪间的调节作用无统计学意义(表5)。交乘项(疫情压力×社区绿地接触强度)的回归系数为-0.079,P值(0.111)>0.05,且置信区间[-0.176,0.018]包含0,说明社区绿地接触强度在疫情压力与心理状态间的调节作用无统计学意义,假设H2-1和H2-2均不成立。

表3 调节效应模型1指标统计量Tab. 3 Summary of moderating effects model 1

表4 调节效应模型1的统计量变化Tab. 4 Statistical changes in moderating effects model 1

表5 社区绿地接触的调节效应模型Tab. 5 The moderating effect model of community green space exposure

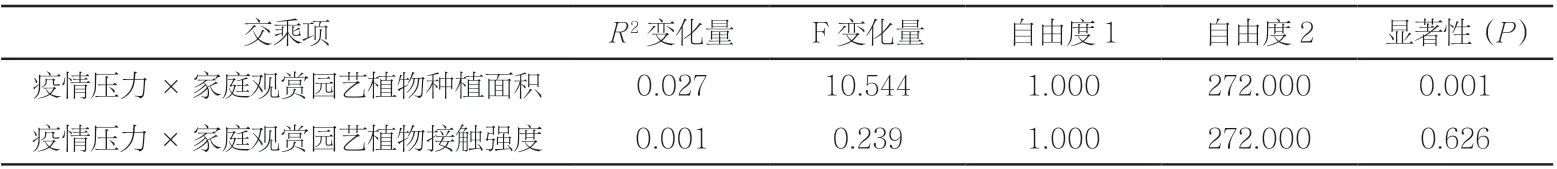

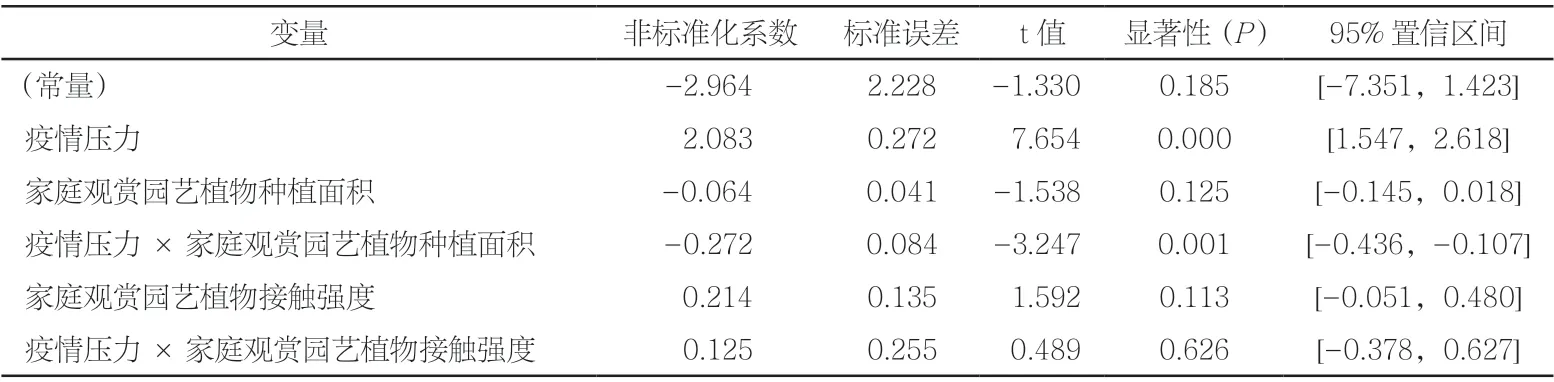

2.4 家庭观赏园艺植物接触的调节效应检验

建立家庭观赏园艺植物接触的调节效应模型2(表6、7)。交乘项(疫情压力×家庭观赏园艺植物种植面积)的回归系数为-0.272,P(0.001)<0.05,且置信区间[-0.436,-0.107]不包含0,说明家庭观赏园艺植物种植面积在疫情压力与焦虑情绪间的调节作用有统计学意义,假设H3-1成立。交乘项(疫情压力×家庭观赏园艺植物接触强度)的回归系数为0.125,对应的P值(0.626)>0.05,且置信区间[-0.378,0.627]包含0,说明家庭观赏园艺植物接触强度在疫情压力与焦虑情绪间的调节作用无统计学意义,假设H3-2不成立(表8)。

表6 调节效应模型2指标统计量Tab. 6 Summary of moderating effects model 2

表7 调节效应模型2的统计量变化Tab. 7 Statistical changes in moderating effects model 2

表8 家庭观赏园艺植物接触的调节效应模型Tab. 8 The moderating effect model of exposure to home ornamental plants

疫情压力×家庭观赏园艺植物种植面积的非标准化系数为负(-0.272),说明家庭观赏园艺植物种植面积对疫情压力与焦虑情绪的关系起负向的调节作用,即家庭观赏园艺植物种植面积较大时,疫情压力对焦虑情绪的正向影响会减弱。即疫情压力对焦虑情绪的正向影响随着家庭观赏园艺植物种植面积的增大而减弱。

3 结论与讨论

3.1 研究结果

统计发现,在疫情常态化防控阶段,存在焦虑情绪的中老年人约占该年龄段人群的20%。实证检验表明,即使在疫情常态化防控阶段,疫情压力对中老年人焦虑情绪的影响仍有统计学意义,社区绿地的环境品质和接触强度在疫情压力与焦虑情绪之间的调节效应无统计学意义;从事家庭观赏园艺可有效缓解因疫情压力诱发的焦虑情绪,家庭观赏园艺植物的种植面积在疫情压力与焦虑情绪之间的调节效应有统计学意义。

3.2 讨论

常规情况下认为,社区绿地可以缓解焦虑情绪,但在疫情常态化防控阶段,接触社区绿地可能不会缓解因疫情压力产生的焦虑情绪,这和Pearson等[33]的研究发现较为一致。对此可能的解释是,在疫情常态化防控阶段,新冠肺炎病毒仍有一定的社区传播风险,社区绿地环境在空间领域层次上属于公共空间,如果没有科学的防护措施,中老年人在其中参与休闲活动、接触自然环境,不能完全排除被感染的风险,难以有效缓解因疫情压力而产生的焦虑情绪。

在疫情不同阶段,家庭园艺活动能否缓解因新冠肺炎疫情而产生的焦虑情绪,目前的实证研究结论并不一致。Corley等[34]基于2020年5月底—6月初在英国开展的调查研究发现,是否从事园艺活动、是否在花园中休闲、隔离期间的花园使用频率,均对老年人因新冠肺炎疫情而产生的焦虑情绪无显著影响。Basu等[35]基于2020年5月底在印度开展的调查研究发现,接触家庭花园的时间能够调节因居家禁令而被限制在家的天数和焦虑情绪之间的关系。本研究与上述研究对家庭园艺内涵的界定不同,调查时间所对应的疫情阶段有所差异,可能是研究结论不一致的原因。Corley等[34]的研究未明确界定或细分家庭园艺的类型,并且和Basu等[35]的调查研究一样,均开展于当地居家禁令期间或解禁初期。本研究的调查时间是在中国进入疫情常态化防控阶段的2个月后,与此前疫情突发的应急围堵阶段相比,中老年人因疫情压力而产生的焦虑情绪可能已经有所缓解,而且中国家庭观赏园艺中的常见植物,多为经过长期驯化的低维护性种类,日常养护较为简单,花费在上面的时间精力相对较少,期间居民未必能从培育中获得较大的满足感和自我效能感。而根据疫情期间的相关调查[36],自我效能感与焦虑情绪呈显著的负相关关系。原因一方面在于培育低维护性家庭观赏园艺植物产生的自我效能感相对较低,另一方面在疫情常态化防控阶段中老年人的焦虑情绪可能已有所缓解,因此低维护性家庭观赏园艺植物的接触强度差异可能难以对基准水平较低的焦虑情绪产生足够大的影响差异,这可能是家庭观赏园艺接触强度在疫情压力与焦虑情绪之间的调节效应不具有统计学意义的潜在原因。

综上,与社区绿地环境相比,家庭观赏园艺更能够缓解因新冠肺炎疫情而产生的焦虑情绪,这与Marques等[37]的研究结果在方向上较为一致,他们认为,尽管所有城市绿色基础设施都有可能在疫情期间减少人们的精神压力,但家庭花园对于减少精神压力而言可能更为重要;另外,到访公园可能不是疫情期间减轻精神压力的最有效方法。

本研究从社区绿地环境、家庭观赏园艺2个方面,系统讨论了在由传染性疾病引发公共卫生危机的情况下,接触不同类型邻近自然环境对危机下的焦虑情绪的影响机制,分析了家庭空间中接触自然环境对相关焦虑情绪的调节作用,深化了对于特定时空背景下,不同尺度自然环境接触与心理健康关系之间复杂模式的讨论,具有一定的理论价值,同时也为因应公共卫生危机引发的公众焦虑情绪问题,提供了科学依据。

本研究的局限性在于2个方面:1)作为应对紧急现实问题的探索性实证研究,本研究对基于健康景观相关理论的研究假设进行了检验,部分研究发现与常识性的推论并不一致;虽然探讨疫情不同阶段自然环境影响人们心理健康的实证研究成果在逐渐增加,但相关概念的操作化测量工具往往并不一致,对“疫情期间的焦虑情绪”与“由疫情引发的焦虑情绪”概念也少有区分,基于类似研究设计的研究成果仍相对较少,不同类型的邻近自然环境接触在疫情压力与焦虑情绪之间关系中的潜在机制尚不完全清楚,未来有待引入更为完整的分析框架,以及与更多的跨国研究进行比较,从而做出更为深入的讨论。2)新冠肺炎疫情的发展具有动态性和阶段性特点。目前的研究只使用了疫情常态化防控早期阶段的截面数据来讨论邻近自然环境接触、疫情压力和焦虑情绪之间的关系;不同类型邻近自然环境对焦虑情绪的影响机制,是否在疫情常态化防控不同阶段下保持稳定,还值得进一步探讨。

4 疗愈景观干预策略启示

1)在新冠肺炎疫情常态化防控期间,应该着力促进中老年人在私密、半私密空间中的自然接触。社区职能部门应该因地制宜地引导中老年人参与家庭观赏园艺活动,发挥家庭园艺的心理疗愈价值。可采取的措施包括:通过捐赠适宜地方气候特点的植栽秧苗、种子或模块化植栽箱等方式,引导中老年人充分利用住宅的阳台、屋顶、墙体等空间进行多层次、立体化的种植活动,扩大园艺植物种植面积;有条件的社区可以利用闲置的公共空间举办减压园艺工作坊,使在家中缺乏从事观赏园艺活动条件的中老年人,可通过与观赏植物接触,缓解焦虑情绪,增强面对新冠肺炎疫情的心理韧性。

2)无科学防护的社区绿地接触,可能不会缓解中老年人因新冠肺炎疫情压力而产生的焦虑情绪,因此即使在疫情常态化防控不同阶段,仍然需要积极培育中老年人的健康环境行为。建议在社区公园、街头游园相关位置,增设诸如“疫情尚未结束,口罩切勿摘下”等内容的宣传标识,引导中老年人在社区绿地空间等场所科学佩戴口罩,持续有效地防控疫情,保护公众健康;并通过适当限制社区公园、绿地人流等方式,降低人群密度,保持休闲锻炼者的安全社交距离,使他们在接触邻近自然环境时更加安心、放心。

图表来源(Sources of Figure and Tables):

文中图表均由作者绘制。