从数字表演到数字交互:舞蹈艺术的数字实践与审美建构

郑 伟 袁 梦

随着当代技术逻辑对人类文化的影响越来越深入,元宇宙正在成为人类数字生活空间的现实模型,艺术创作的技术维度已经大大丰富了舞蹈艺术表现的语言。技术重构了舞台表演的语境空间并提供了一种新型叙事框架,当技术与身体的交互创造出一种不同于以往表演形式的数字表现形式,观众的欣赏体验已经悄然发生变化。数字表演理念与实践的发展在当代新媒体舞蹈中塑造出越来越多元的美学景观。

一、数字表演艺术理论来源

数字表演的理论与实践可以追溯到未来主义艺术的理论谱系,这为表演艺术注入了跨学科的基因。从“合成剧院”到包豪斯剧场,再到当代数字交互舞蹈,舞蹈艺术的数字实践毫无疑问都延续了未来主义将技术融入表演的理念,不断探寻艺术与科技的跨界交融。因此,下文将重点梳理未来主义的诞生与发展及其美学策略。

(一)未来主义奠定理念基础

20世纪初,未来主义率先在意大利兴起,1909年菲利波· 托马索· 马里内蒂(Filippo Tommaso Marinetti)发表的《未来主义的创立和宣言》标志着未来主义的诞生。作为诗人和文艺批评理论家的马里内蒂创作了许多作品并在世界范围内宣讲,使得未来主义的理论对后来的先锋艺术产生了巨大影响。工业革命爆发之后众多新技术相继产生,技术变革对文化、认知、社会生产方式产生冲击。而未来主义作为一种艺术流派正是“产生于对那些具有重大意义和改变人类生活之新技术的信仰和迷恋”①DIXON S.Digital Performance:A History of New Media in Theater,Dance,Performance Art,and Installation[M].Massachusetts:The MIT Press,2007:65.。未来主义认为机械化生产、速度和效率已经成为一种新的时代文明标志,艺术也必须根据技术的逻辑被重新审视。机械改变了人们对效率和时间的认知,社会生活的各个领域都在追求这种力量与速度,与之相对应的艺术作品与感官体验的标准也被重塑。工业化、机械化时代背景下孕育出的未来主义思潮对“传统艺术”的批判达到极致,主张艺术要与传统形式割离,去创造一种与时代文明相契合的全新艺术形态。

同时,未来主义者所呈现的艺术特征和无限想象都围绕着战争、技术、思考与斗争而展开,其决绝而又激进的叛逆性是时代变迁与历史更迭之下挣扎与混乱的体现。因而一段时期之内未来主义具有极强的生命力与感染力,其影响也迅速扩散到欧洲的其他国家,对之后的现代主义创作产生极大的影响,为全新艺术范式的产生创造了契机。未来主义对于高科技的信仰和新范式的追求,与对技术发展的极致推崇有着紧密联系,随之而来的是新艺术感知的建构。《未来主义的创立和宣言》中所宣称的“时间和空间已于昨天死亡”,在舞台表演中表现为不断追求一种“综合性”的艺术表征,而技术与数字装置参与其中,为全新艺术形式的出现提供了更多可能性,也为当代数字表演奠定了理念与实践基础。

(二)未来主义与构成主义提供的美学策略

1.跨学科思维与跨媒介叙事

未来主义创始人马里内蒂在《未来主义的创立和宣言》中主张作品应用新的手法表现生活,这种“新”的要求必然带来艺术创作、表现方式的交叉、融合。“1909至1920年间,意大利未来主义表演理论和实践为数字表演的基本哲学和美学策略奠定了基础。”②DIXON S.Digital Performance:A History of New Media in Theater,Dance,Performance Art,and Installation[M].Massachusetts:The MIT Press,2007:9.恩里科· 普兰波利尼(Enrico Prampolini)1915年在杂志上提出应当设置一种“动态舞台”来抗衡传统的“静态舞台”,这意味着要否定剧作者、创作者、表演者所构想的“精准再现”,从而坚定地摒弃所有现实主义的对比关系,“应当实行一种所有那些能产生新的感觉的东西的绝对综合”③维尔多内.未来主义:理性的疯狂[M].黄文捷,译.成都:四川人民出版社,2000:98.。在未来主义早期的许多剧场实践中也体现了这种“绝对综合”的理念。1918年,福尔图纳托· 德佩罗(Fortunato Depero)在此基础上产生了“造型剧场”(teatro plastico)的设想,在这个构想中“舞台装置可以活动,并且与舞蹈动作相辅相成。演员本人只是用来作为能促使新的因素活跃起来的一种动力”④维尔多内.未来主义:理性的疯狂[M].黄文捷,译.成都:四川人民出版社,2000:99.。未来主义者不断探索在表演过程中实现多媒体参与其中的可能,为后来的数字技术与舞蹈表演产生交集奠定了基础。

未来主义者歌颂“机器”与“新技术”,致力于创造一种融合新技术与不同门类艺术的综合表现形式,他们从电影、造型艺术甚至是机械化大工业生产中吸取元素,组建成全新的统一体。这注定了未来主义创作自身天然携带跨学科的综合性基因。而未来主义创始人马里内蒂本人是一位诗人、剧作家、小说家,在其宣扬未来主义理想的过程中自然而然地凝结着多门类艺术的特征。1913年12月,首部未来主义戏剧《征服太阳》以“颠覆理性目标”为准则,融合自由的文字、躁动的音乐旋律、抽象戏剧、无逻辑的舞台舞美设计,“率先向公众展现了文艺领域内‘合作’的结果—用戏剧演出呈现文学界、艺术界、音乐界的先锋观念和新形式是行之有效的”⑤黄莎莉.世界当代著名戏剧舞台艺术家系列选登之五:卡兹米尔· 马列维奇[J].戏剧(中央戏剧学院学报),2021(5):2.。

此外,早期的未来主义理论实践许多是针对戏剧艺术表现形式,作为一门综合性协作艺术,戏剧包括音乐、舞蹈、表演艺术等多种元素,追求打破狭小剧场空间限制,结合光与影的视觉显现,运用各种技术创新艺术表达范式。1916年,未来主义者们提出了“合成剧院”的概念,他们将其称之为旨在激活虚拟事件的代码,类似于一个数学公式:绘画+雕塑+塑料活力+自由中的文字+构成噪音+建筑=合成剧院。“合成剧院”中观众与表演并不被设置为单独的分离要素,而期盼两者能够亲密交流互动。多媒体参与其中,增强舞台表现力和时空感,提供更为沉浸的观赏体验和视觉冲击,增强舞台氛围。早在1892年,美国现代舞先驱洛伊· 富勒(Loie Fuller)在法国巴黎富勒斯· 伯格里剧场以飘动的纱绸服饰,配以多重灯光,营造出人体在空间的美妙形式,探索舞蹈和剧场灯效。富勒致力于对光的思考,探索光与舞蹈的关系,并发明了最早的舞台灯光投射系统。她所提出的“整体剧场”概念是在“既独立又与其他诸门类艺术紧密相连中建构起来的艺术。她认为,舞蹈剧场中的因素,除了舞蹈动作之外,还有灯光、色彩与音乐”①刘青弋.西方现代舞史纲[M].上海:上海音乐出版社,2007:54.。这与未来主义者所构想的“合成剧院”异曲同工。后来的剧场表演实践中也可以感受到未来主义的影响,表现为多媒体、多焦点、摒弃心理描写和逻辑、充满戏剧性和梦幻感、剧场性、乐场性、即兴喜剧的元素等。“合成剧院”概念的提出为之后的数字舞蹈表演中的多媒体参与塑造综合感知奇观提供了可行的理论基础,在此基础之上的跨媒介叙事策略成为新媒体舞蹈审美经验建构的基础。因此,对多维时空表演空间的追求为当代数字表演框定了技术干预下的可感知动态范围,也为多学科要素参与其中并不断构筑这种理念与丰富实践活动奠定了基础。

2.包豪斯多视觉要素的美学潜力

《未来主义对宇宙的重建宣言》是阐述未来主义者思想的一项较为全面的概括性宣言,指明了未来主义旨在以艺术改造世界而不再仅仅表现或歌颂世界。贾科莫· 巴拉(Giacomo Balla)与德佩罗共同宣布了这项宣言,并预告“他们要建造一些新的物象,他们把这些物象叫做造型整体,实际上这些物象是把宇宙的一切形态和一切因素的具有同等内容的抽象物组合起来。这些物象的品质就是:抽象、动感、透明、色与光、自主、可改造性、戏剧性、飞翔、气味、噪音、撕裂声”②维尔多内.未来主义:理性的疯狂[M].黄文捷,译.成都:四川人民出版社,2000:107.。这项宣言在1915年宣布并对之后的造型艺术史产生了重要影响,德佩罗等人开始在世界各地举办展览、演讲,影响到苏联、英国,包括后来德国的包豪斯构成主义,这在之后的包豪斯剧场实践中得到了诸多体现。

包豪斯致力于一种“整体性”和“新型共同体”的理念追求,希望集合所有门类艺术来获得整体性的感官体验。包豪斯理念来自德国魏玛市的公立包豪斯学校,其在1919年4月由建筑师瓦尔特· 格罗皮乌斯(Walter Gropius)创立,作为建筑师的格罗皮乌斯的关注点并不是局限在某个特定艺术领域,而是希望将进入学校学习的年轻建筑师培养成“全能艺术家”,而不是只游离于某种单一的艺术形式。“对包豪斯而言,设计的目标不是具体的物品,而是超越于物质之外,追求类似黑格尔所说的‘绝对理念’或‘绝对精神’—某类事物被抽象成的概念和自在物的协调统一。”③陆君逸.奥斯卡· 施莱默剧场设计中的包豪斯精神[J].中国包装,2021(9):66.技术所具备的创造视觉奇观的能力让其参与到舞台创作与实践中成为理所应当。早期在由保罗· 克利(Paul Klee)为包豪斯学校设计的教学框架中将“建筑”与“剧场”放在了理念的核心,因为这两种形式最具备容纳与整合能力,而“剧场”也成为德国艺术家奥斯卡· 施莱默(Oskar Schlemmer)践行其舞蹈空间理念的场所。

施莱默是包豪斯剧场的引导者,在舞蹈、舞台、平面设计、绘画、雕塑等方面都取得了显著成就,他延续了包豪斯的理念,终其一生追求一种抽象化的表达,这在他的剧场舞蹈创作实践中得到体现。施莱默作为数字性能探索的重要先驱,迅速意识到利用新技术营造抽象化表达的可能与其所带来的美学潜力,也为在这之后的数字表演探索提供了可参考基础。施莱默主张一切感官积极合作,舞台不应该成为与观众的界限。“因而他将绘画、雕塑、舞蹈、音乐等传统艺术形式和技术、设计糅合在一起,成为一个‘在色彩、时间与空间上都变幻流动’的客体化对象。”④SCHLERNMER O.The Theater of Bauhaus[M].Middletown:Wesleyan University,1961:22.他创造性地将“色彩”“身体”与“表现形式”的结合作为剧场表演中的关键而开拓了一种新的表演范式。在施莱默最著名的作品《三元芭蕾》(Das Triadische Ballett)中,通过戏服、脸谱、光影变幻等创造视觉奇观(见图1),这有别于传统芭蕾表演中主要以舞者身体移动塑造观感的舞台呈现,展示了技术、发明与舞蹈艺术的创新结合所蕴含的美学潜能。

图1 《三元芭蕾》演出场景①

在表演中他为舞者设计了十几套机器人化的服饰,每位表演者都佩戴着脸谱,将个性化特征掩饰起来,包裹在夸张的色彩和科幻小说风格的银色球体中进行机械化、提线木偶式的表演。其采用的手法是抽象化的和去个性化的,人体被抽象化为无差异的表达,更纯粹地借由人体的移动与空间形成关系探索整合形式。施莱默同样重视技术所蕴含的创造视觉奇观的潜能,他运用舞台灯光照射所造成的人眼感官失衡与动作配合,营造出一种舞蹈演员不受重力影响的自如运动状态,并且在后期的剧场实践中始终注重照明设备对于感官幻觉的营造。

舞蹈艺术一直是与灯光、布景、服饰、道具等要素紧密结合的,施莱默通过多重要素的视觉冲击增强人的感受,所有要素共同指向一种在机器文明、工业生产迅速发展的时代下超脱个体的共性表达—整合为一种艺术表达观念和完整规律。这提供了现代技术进步与艺术幻想统一的当代典范,对之后的数字表演舞台实践中运用技术增强美学奇观产生了重大影响,包括其所展现的人体在空间中的定位与可能,也在当今的数字舞蹈表演中不断被思考。

二、数字交互舞蹈的新美学景观与空间拓展

未来主义所追求的革新目标与理念仍被后来的数字表演艺术所延续。数字表演艺术又经历包豪斯剧场艺术与技术融合的实践,20世纪末,计算机技术广泛应用于舞蹈艺术,尤其是舞蹈作品中的音乐、视觉效果等方面的生成与转换,使舞蹈表演进入了数字交互时代。传统舞蹈表演的主客体身份限制被突破,数字技术和舞者身体共同作为舞台表演的主体,技术与艺术交融,观者与技术互动、与作品对话,真正实现“人机互动”。

(一)虚拟成像与身体互动带来新美学景观

未来主义者所做的许多尝试都致力于打破美学既有的框架,马里内蒂在1912年的《未来主义文学的技巧宣言》中声明“我们应当进入自由的直觉行动的广袤无垠的天地”②维尔多内.未来主义:理性的疯狂[M].黄文捷,译.成都:四川人民出版社,2000:8.,但其推翻一切的激进立场长期受到抨击。摒弃其中非理性的一面则可以看到,未来主义一定程度上创造出了不同于以往的审美景观。对未来主义似乎可以这样定义:“它是一种致力于把生活和艺术投射到未来中去的充满活力的、力求革新的态度。”③维尔多内.未来主义:理性的疯狂[M].黄文捷,译.成都:四川人民出版社,2000:14.未来主义诞生于特定的历史时代背景,但其所追求的革新目标与态度仍被后来的数字表演艺术所延续。当代的数字技术使艺术表现更为多元化,数字技术在舞蹈中的运用也催生出全新的美学景观。

现场表演和影像互动构成了全新的叙事方式,改变了原有舞台表演的诸多方面,包括舞台规则、观众认知、观看体验等。通过技术捕捉形成影像与人体互动的配合式表演,在深度激发观众全方位感知上发挥出比传统舞台表演更为有效的作用,“舞蹈表演中传递运动信息的系统通过包括视觉、声音和触觉信息的多感官方法,提供了增强体验的信息”④MCCORMIK J,HOSSNY M,FIELDING M,et al.Feels Like Dancing:Motion Capture-Driven Haptic Interface as an Added Sensory Experience for Dance Viewing[J].Leonardo,2020:2.。在传统舞蹈表演中技术所涉及的灯光、声音、多媒体等主要发挥配合、协调调度等作用,而当下技术在舞蹈表演中作为视觉动势的要素,展现出更高的参与度,成为构成舞蹈语言的重要符码之一。虚拟成像与人体互动不局限于舞台布景、灯光等的运用,其中舞蹈演员的“身体”本身是一种无限延伸的媒介,承担起技术载体和连接装置的作用。在数字交互舞蹈中舞者的身体具有不可替代的物质属性,技术的捕捉与连接只是对动作本身的延续,在与其他媒介的交互过程中身体仍为公认的最主要因素。如果说默斯· 坎宁汉(Merce Cuninghan)在1965年运用舞蹈、电影、幻灯和电声等综合性手段创作的《变奏V》仍是一次多媒体应用于舞蹈表演的实践,那么1999年创作的《两足动物》“通过运动跟踪系统与计算机电脑软件的结合进行舞蹈创作,是较早以追踪交互技术为媒介尝试互动的舞蹈作品”⑤参见:CALVERT T.Animating dance[C]// Proceedings of Graphics Interface 2007 on — GI’07.Montreal,Canada:ACM Press,2007:1—2.。这也契合了包豪斯数字剧场中所提出的多视觉要素的结合是为了增强空间中的“身体”。因而身体与技术之间的关系不是要素堆叠,而是数字技术拓展了身体作为媒介的可能性,强化了两者的互动反应。

数字交互舞蹈是“由人机交互、体感交互等交互技术带来的实时表演创作呈现,其中技术是关键因素,即媒体技术与身体的互感构成了一种‘活’的画面,在这里,媒体与‘身体’共存”①田湉.跨界的身体表达及其交互模式初探[J].当代舞蹈艺术研究,2019(3):86.。数字交互舞蹈的编舞方式有一套自身的潜在原则:“作为一种新的艺术表现形式,在新的环境中向创作者们提出了新的要求,由此产生了新的编舞观念和新的身体策略。编舞者需要找到最有效的交互设计方式构成动作,形成视觉空间。这涉及交互原理和设计、数字化空间以及编舞和编程艺术家的通力合作。”②田湉.数字交互舞蹈的编舞原则及其身体策略[J].北京舞蹈学院学报,2020(6):101.在数字交互舞蹈的编排和演出展示过程中需要重点考量舞者与技术及各装置之间的互动和牵制关系。身体作为物理实体发挥着传统舞蹈表演中的表意功能,也同样体现为通过技术捕捉与其他装置元素建立的关联性,必须在后台对身体话语的展现与技术的配合所营造的空间互动进行完整的思考和共同建构。身体是灵活可变的,技术通过捕捉舞者动作引领或者回应指令,在空间内实现人体与影像的编排调整,最终达到统一的叙事呈现。这本身就蕴含着人与技术的思考互动,在运动与装置的配合中促进美学现象流动。

中国舞蹈家协会主办、中国文联舞蹈艺术中心承办的“一同走过—新中国舞蹈艺术70年”展览中的数字交互舞蹈《西河剑器》,通过动作捕捉、交互装置展示了人机配合互动表演的形态与美感。演出采用深度摄像头捕捉舞者轮廓,地面使用激光雷达收集数据并最终整合至采集端,从数字空间的整体性上规划调度。舞者在空间内不断变化移动,通过装置对身体线条和形状的捕捉形成指示、触发影像与表演者动作配合,展示了人与技术的互动交叉配合。基于对舞者动势的跟踪,挥剑、旋转等动作激发起数字成像上的水波翻动、山川流转。舞者移动与灯光、数字影像并非元素堆砌而是呈连接与转换关系,装置通过捕捉媒介化的身体与其他媒介互动融合,物理与数字空间边界逐渐模糊,形成完整的叙述整体(见图2)。

图2 《西河剑器》演出场景③

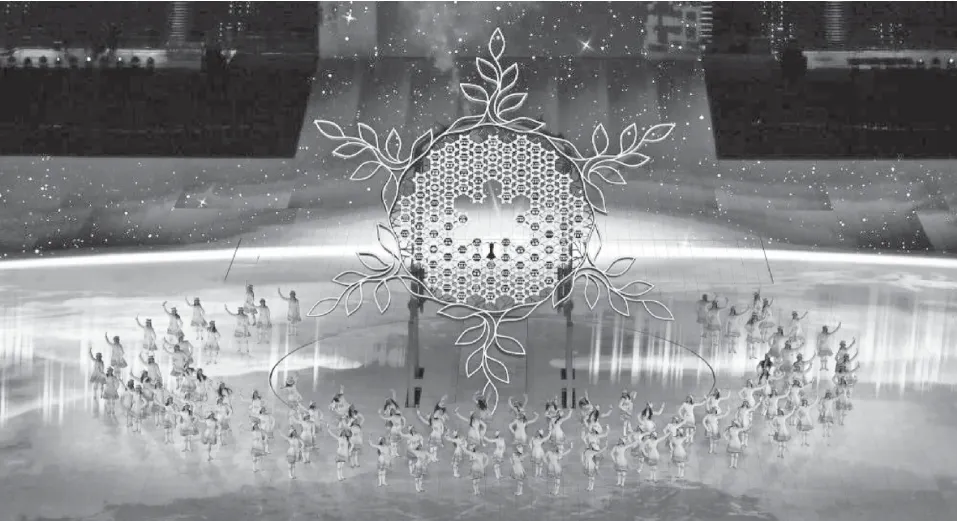

2022年,第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式上的舞蹈《雪花》采用高清摄像机捕捉人像后输入人工智能端的数据分析生成系统,触发地面LED显示屏实时生成数字影像,并与数百名表演者互动,在大型演出活动中呈现虚拟影像与演员配合的宏大视觉景观。伴随舞者在地面移动的轨迹、落脚的轻重,地面LED装置上生成以中心辐射状、形态大小各异的雪花碎片,伴随舞者身体动作流动,最终汇聚在舞台中央,以技术创新为依托深化“千万雪花竞相开放,万千你我汇聚一个家”的主题意象。身体与其他媒介要素的联结营造综合性的视觉景观呈现出全新的美学(见图3)。

图3 《雪花》演出场景④

数字交互舞蹈中的“身体”在叙事过程中充当了具象的工具,不以动作呈现作为表演的根本目的,而要承担沟通作用,并与技术等媒介形成交互、制约关系,最终建构完整的叙事结构。实体空间伴随影像与人体交互形成的数字空间场景相互交叠、转换,拓展了既有空间观念的认知,增强表达的张力与质感。这是对舞蹈表演的实践和艺术表达范式的丰富,为媒介与技术等更多元要素的互动提供了想象空间,身体与其他媒介元素的有效互动有助于实现作品效果的最大化。数字交互舞蹈中多媒介要素的运用不是生硬的符号化的堆砌,技术在其中发挥作用,但目的不是作为夺取眼球的唯一显著性特征,如何实现舞者与数字环境中各要素的有效交互仍是最为核心的问题。数字交互舞蹈提供了新的舞蹈表现形式和更生动的艺术呈现,通过技术与舞蹈演员配合打破了传统舞台表演的呈现方式,建构了全新叙事话语与视觉景观,展示出数字表演的美学潜力。

(二)多媒介复合型表演对空间的重构

早期的未来主义剧场实践者恩里科· 普兰波利尼(Enrico Prampolini)提出了“磁力剧场”的概念,这是他在动感舞台乃至多维舞台空间方面做出的重要尝试,他反对美学具象化、物质化,并认为这种“舞台”所代表的“空间”是表演过程中最重要的元素。后来的维尔吉利奥· 马尔基(Virgilio Malki)在舞台构造中采用透视法,具体表现为:舞台前端呈现开阔散射状,越深入越狭窄,犹如一个倒置的漏斗,以增强舞台空间感上的深度。马尔基致力于创造环形剧场,未来主义者们从未停止对时间和空间的探索。而当代的数字交互舞蹈延续了这一理念,追求对于流动、动态时空的呈现。

传统的舞蹈表演中,空间是舞蹈艺术的一种属性,演员和动作呈现所处的三面环形舞台高于观众座席,以此与观众产生距离感。这种空间与距离在当代舞蹈表演中被颠覆,体现在技术为艺术实践提供新的实践路径,技术所蕴含的潜力在舞蹈创新过程中不断被尝试、开掘。一方面体现在观众可以通过技术参与表演者和作品的呈现之中,例如在新媒体舞蹈《第七感官》中,摄影机的采集范围覆盖了观众,数字影像的生成会跟随观众的移动而发生变化,舞台空间化身为巨大的艺术装置,观众也成为装置中的一环,融入了舞蹈的立体空间(见图4)。

图4 《第七感官》演出场景①

另一方面,技术与其他媒介互动形成的数字空间打破了物理空间的固有观念与认知。“科技在表演领域的发展不是试图改变和摧毁传统剧场,而是将表演观念和剧场空间推行到一个前所未有的领域。”②刘春.科技时代的身体与剧场[J].演艺科技,2018(9):14.技术在数字表演中的运用为创造一种多重感官冲击、多种媒介形态的复合型表演提供了可能。技术、装置等营造的视觉幻境强化了数字空间的存在,物理与数字化空间不再有楚河汉界,虚实空间的结合实现了对时空的延伸和重新配置。多媒体、计算机、人工智能等技术在其中发挥黏合作用,将各种媒介如图像、声音、视频等聚合在同一时空内的同一界面,围绕身体与技术的交互关系形成一种数字空间与真实空间的交叠更替,将观众体验与舞蹈创作都带入了全新维度。

新媒体舞剧《游园惊梦》以昆曲《牡丹亭》为蓝本,运用影像等手段与舞蹈结合,投影与人影互动达到错落有致、影像叠加的视觉奇观,多台投影设备塑造了三维感十足的舞台呈现,舞者动作变换激发出相应影像,人机配合的舞台带给观众沉浸式的体验。这种沉浸式氛围并不是单向的,同样作用于舞蹈演员本身。数字空间内多媒体影像与舞者身体的回应互动具有实时性,舞者身处表演过程中同样可以沉浸其中。观看者在物理实体与虚拟影像的交叠中获得虚实相交、亦真亦幻的感官体验,对既有的空间观念产生了冲击(见图5)。

图5 《游园惊梦》演出场景③

舞剧《观音》对九维表演空间的探索具有重要意义。作品在5 000平方米的实景房间和数千平方米的数字空间内运用大面积全息投影舞台技术打造了颠覆性的九维影像。九维影像空间包含了全息投影、实体舞台和舞台背景屏幕以及三者各自代表的三维立体空间。《观音》分为“争斗”“色诱”“物诱”“毁灭”“解脱”和“重生”六个篇章,通过现代舞、花样滑冰、古典舞、影像等多种表现形式,配合全息投影技术,观众仅仅通过裸眼就可以观赏到舞台实体表演与虚拟影像的高度融合、立体化呈现的梦幻舞台效果,将人们对于舞者身体的流动和时空的幻想又进行了拓展(见图6)。

图6 《观音》演出场景①

传统舞蹈在表演空间内重视舞者身体的呈现和对整体协调、流畅的追求,空间作为主体的作用通常未被强调。当技术参与舞蹈创作和表演过程中,其所建构的技术性表演空间不仅丰富了舞蹈作为门类艺术的表现形式,身体与技术的交互也为舞蹈表演中多媒介要素的结合提供了思路,扩展了舞蹈表演中空间属性的维度,从根本上重新定义了空间作为表演装置的潜力与价值。

随着当代技术发展推动传统艺术逻辑的转型,舞蹈艺术的空间维度、艺术语言的叙事框架和动态建构的审美感知等变化也不断融入新型舞蹈实践,数字表演正在激发新型舞蹈感知。数字表演过程中,表演者通过技术装置与视觉媒体、数字影像、音乐音响等要素构成了一种实时互动关系,虚拟成像和舞者的实时交互构筑了全新的美学景观。技术的参与扩展了舞蹈表演的美学范式,装置对身体的捕捉比以往更具传达力与现场感。在数字表演中注重空间作为主体的表现性,在许多舞蹈实践中探索了多重空间的理念,使空间的多维度变化有效服从于创作意涵的表达。在影像交互的过程中,观众和创作者的观念与感知都发生改变,将引发更多舞蹈创作过程中有关身体与时空观念的探索实践,在舞蹈艺术与数字表演的不断创新中,也将激发技术与艺术结合的更多潜能。