巫、舞不同源:殷商甲骨文中的巫与舞

——中国先秦时期的巫与舞之新考论(一)

蓝 凡

导论:问题的提出

在中国舞蹈史上,巫与舞的问题,可以说是个由来已久的问题。

但有意思的是,对巫与舞的认识与定义这一问题,表现出来的却是如此众口一词,即认为巫与舞不仅同源,还同字同义。这在中国的舞蹈界,甚至是在中国的人文社科界,现在基本上已经成为一种定论。

孙景琛在《中国舞蹈通史· 先秦卷》中就认为:“巫产生于原始社会,到奴隶社会时已有了专职的巫人。巫的职司之一,便是掌管占卜祭祀,以乐舞娱神,所以从他们的具体活动看,职司‘婆娑乐神’的巫同时也可以说是一种专业的舞人。”“甲骨文中的舞字,像一个人拿着两根牛或其他动物尾巴跳舞的样子。巫即以舞为祀神施术的专门手段。”①刘青弋,孙景琛.中国舞蹈通史:先秦时期[M].上海:上海音乐出版社,2012:129.董锡玖、刘峻骧主编的《中国舞蹈艺术史图鉴》也认为:“由于商代是神权统治时代,祭祀上帝和祖先都有乐舞。每逢田猎、疾病、农耕、祈雨都要求神问卜,并把结果刻在龟甲或牛肩胛骨上,所以这些甲骨文有祭祀备忘录之称。它也保存着商代祭祀舞蹈活动的真实记录。主持祭祀的人称巫,他起着沟通人神的作用。巫以舞通神、娱神,巫、舞同出一源。”②董锡玖,刘峻骧.中国舞蹈艺术史图鉴[M].长沙:湖南教育出版社,1997:24.《中国艺术史· 舞蹈卷》说得更为直接:“在远古社会中,由于氏族先民相信万物有灵,各种舞蹈无不贯穿着以图腾崇拜为主的原始宗教思想,氏族部落中无论是反映生产劳动、婚姻生育还是血族复仇与战争的舞蹈,都离不开宗教的文化内涵。当时的‘舞’皆为巫舞,当时的‘巫’都是舞巫。这种宗教文化内涵,主要体现在自然崇拜和祖先崇拜两个方面。”③史仲文.中国艺术史:舞蹈卷[M].石家庄:河北人民出版社,2006:31.

可见,对巫与舞的同源同字同义,舞蹈界的认识基本上是一致的。而这种观点,显然也得到了更广泛的人文社科界的认同。

张紫晨在《中国巫术》中说:“巫与舞在很早便联系在一起。因此,古代舞人被称为巫,巫亦被称为舞人。”④张紫晨.中国巫术[M].上海: 上海三联书店,1990:6.庞朴也说:“舞、無、巫的三位一体,向我们透露了一段十分重要的思想史秘密。当年班固说:‘道家者流,盖出于史官。’(《汉书· 艺文志》)史官出于谁?正就是那些能事無形的以舞降神的巫。”⑤庞朴.道家辩证法论纲[M]//稂芬集:中国文化与哲学论集.上海:上海人民出版社,1988:287.陈梦家也说:“卜辞舞作或,象人两袖舞形,即‘無’字。巫祝之巫乃‘無’字所衍变: 《说文》‘巫,巫祝也,女能事無形以舞降神者也,象人两裦舞形’,‘無,丰也,从林,或说规模字’。”⑥陈梦家.殷虚卜辞综述[M].北京:中华书局,1988:600.《图说字源》的解字认为:“‘巫’是祭祀时以舞蹈让神灵下凡的女人。”⑦唐汉.图说字源[M].北京:红旗出版社,2014:760.比较有影响的是李泽厚,他在专著《说巫史传统》中,更是将“巫”推到了至高无上的地位:“我以为,中国文明有两大征候特别重要,一是以血缘宗法家族为纽带的氏族体制(Tribe System),一是理性化了的巫史传统(Witchcraft tradition)。两者紧密相连,结成一体;并长久以各种形态延续至今。”⑧李泽厚.说巫史传统[M].上海:上海译文出版社,2012:5—6.并进而认为,中国史前的这种“巫君合一”(巫政合一),其来源就是舞蹈的礼仪作用—巫同舞字,巫舞同源。

在这里,他认为,巫同舞字,并将中国史前仰韶马家窑舞蹈彩陶盆的手拉手舞蹈,看作中国最早的“巫舞形象”,可说是巫舞完全等同,起源完全相同②参见:蓝凡.中国史前舞蹈纹彩陶盆的新考释[J].民族艺术研究,2020(6):75—87.。这样一来,“巫”的传统就是“舞”的传统,“巫术礼仪”也就是“舞术礼仪”,从而成为中国文明的重要征候。

这样的论述,无疑需要我们特别小心加以关注。

可见,真正弄清楚“巫”与“舞”是否同字、同义、同源,是解决巫与舞从史前到夏商周时期的衍变,弄明白中国舞蹈史中巫与舞的辩证关系,以及先秦时期巫舞的真正原貌的一个极其重要的关键。这对于中国先秦舞蹈史的建构,对于中国文明特征的探讨,也因此而具有至关重要的意义。

一、“两袖舞形”的巫非殷人之巫

长期以来,主流观点认为,“巫”与“舞”是同字同源的。但“巫”字在殷商甲骨文字中作“”,与作“舞”的“”和“”,在字形、字义和字源上,并不一致。

东汉许慎的《说文解字》,可以说是中国的第一本“辞书”,它说:“巫祝也。女能事無形(以)舞降神者也。”③参见:段玉裁.说文解字注:上[M].许惟贤,整理.南京:凤凰出版社,2015:357.显然,我们对“巫”“舞”同字同源的判断,很明显是受到了《说文解字》的影响。不能说许慎对“巫”的解释是不对的,巫是“女能事無形(以)舞降神者”,但这种解释明显讲的是汉代社会“巫”的真实情状,而不是殷商时期的“巫”的真实情况。同样,《说文解字》中说的巫祝并用,也是如此④清代段玉裁的注解,就已经明确指明许慎这种“巫祝”并用说法的不可靠:“按,祝乃‘觋’之误。巫、觋皆巫也,故觋篆下总言其义。示部曰:‘祝,祭主赞辞者。’《周礼》祝与巫分职,二者虽相须为用,不得以祝释巫也。”参见:段玉裁.说文解字注:上[M].许惟贤,整理.南京:凤凰出版社,2015:357。意思很清楚,许氏巫祝并用是错误的,巫与祝是两个字,代表了两个职能不一样的职业。“祝”是祭祀中主管赞辞的,所以《说文解字》的“祝”,应该是“觋”之误,“觋”也就是男巫,“巫”则专指女巫。其实,说“祝”是“觋”,也是错误的。详参见后文分析。。

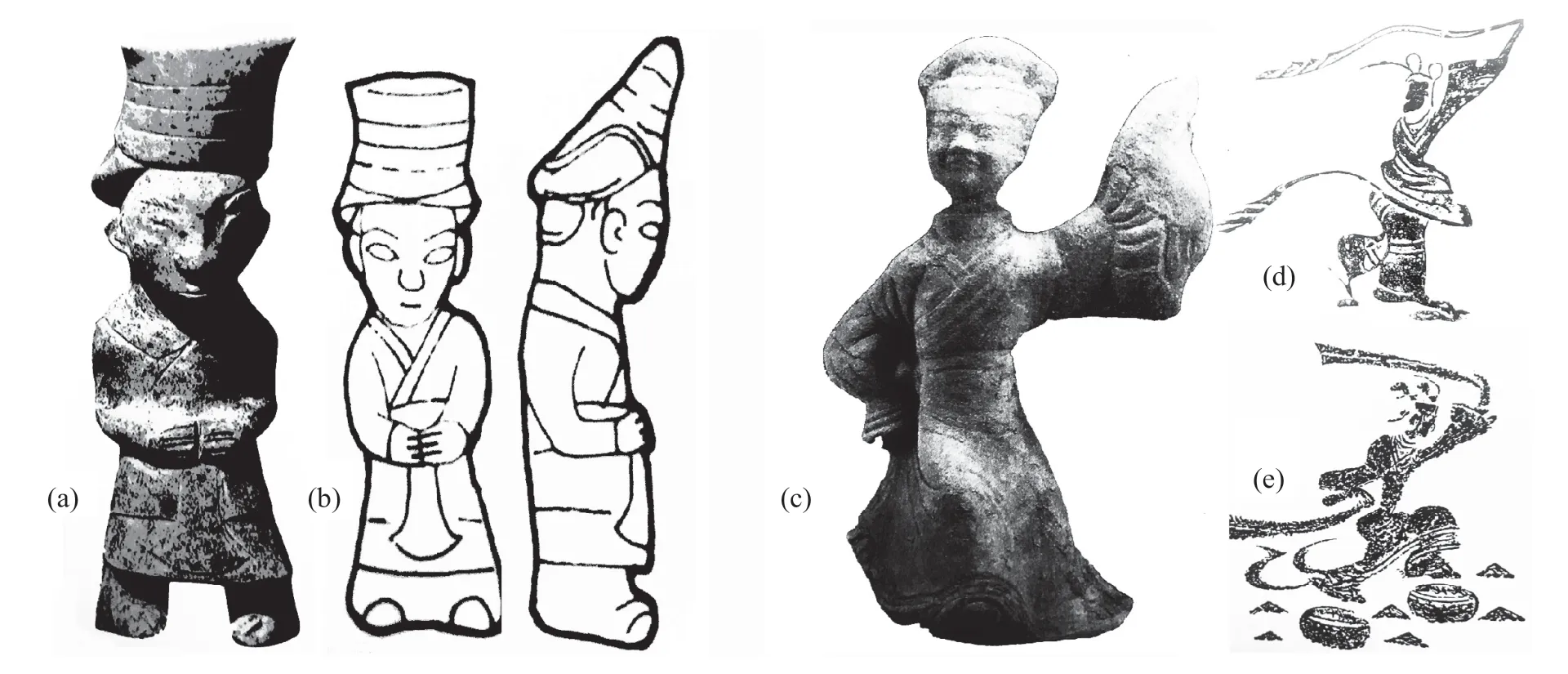

有汉一代,“独尊儒术”和“天人感应”并用⑤汉儒受谶纬学说和阴阳五行学说影响,甚至体现了儒学神化的倾向,尧、舜、周公、孔子等人物,也都被全部神化。,占卜神学盛行,谶纬之学盛极一时,社会上弥漫着谈鬼神重谶纬的风气,尤其是哀、平二帝之后,谶纬的流行简直到了无以复加的地步⑥西汉末年外戚王莽利用谶纬之说,大量伪造祥瑞符命,从摄政到“受禅”称帝,成功改朝换代,即为一例。而汉武帝时兴起的巫蛊之祸,更造成数十万人遭受牵连,成为一件影响朝代进程的历史大事。。在这种情状下,两汉时期,巫与巫舞风行,加之汉代流行袖舞,使跳巫也尽显“长袖善舞”之形,许慎对“巫”的描述,正是反映了汉代这种巫与巫舞的真实面貌,所以许慎才说:(以)舞降神“象人两裦舞形”⑦段玉裁.说文解字注:上[M].许惟贤,整理.南京:凤凰出版社,2015:357.。“裦”为“袖”的古文字,段玉裁注,太史公曰:“《韩子》称长袖善舞”,直言巫舞的“袖舞”特征。非常有趣的是,巫舞的这种“袖舞”特征,反而使我们更明白了,许慎所言之“巫”绝非商代之“巫”。这是因为,殷代人的着装以麻为主要材料,款式长衣窄袖(齐手),与汉代人着装主要以丝织为主,款式宽袍长袖(宽袖)形成截然不同的着装样式(见图1)。

图1 殷人窄袖着装与汉人长袖着装的示意①

殷人窄袖着装与汉人长袖着装的示意图非常清楚地表明《说文解字》所言之“巫”绝非殷人之“巫”。这是因为,对殷人而言,一般民众的穿戴衣着是个强有力的参照,窄袖齐手的殷人是不可能“长袖”而舞的。显然,巫不具备“舞”的取“象”形态。换句话说,“”与“”是两个完全不同的形与义的字。在所有出现“”的殷墟甲骨中,绝不可能将之替换或置换成“”,反之亦然,两者之间不存在任何的置换性。这就说明在殷商甲骨中,没有任何证据表明,巫与舞是同一个字。将“舞”与“巫”当作同本同源同字看待,更多可能来源于《说文解字》的误解。近2 000年来,对《说文解字》的注解无数,但大多忘了《说文解字》的时代烙印。

二、远古生殖文化的使者—巫

在远古社会,当古代先民还没有“鬼神”观念及未占卜通神的时候,“巫”的产生是人类生殖分娩的需要,至少在华夏远古时期是如此。本文认为,“巫”的来源体现了中国远古先民对孕妇“育产生殖”的神秘、敬畏与神圣。

依照《说文解字》解释,“工”是“象人有规矩”,所以“巫”也应该是“象人有规矩”,段玉裁注云:“凡善其事曰工”,“直中绳,二平中准,是规矩也。”④段玉裁.说文解字注:上[M].许惟贤,整理.南京:凤凰出版社,2015:357.认为“工”是一种称为“规矩”的工具,“巫”也就是这种工具的象形。其后,很多论述多从这方面来加以阐述发挥。一种认为是祈神的工具,如饶宗颐在《殷代贞卜人物通考》中说:“予谓殷当有筮法,卜辞字,以《诅楚文》证之,为‘巫’字无疑。巫与筮通,《周礼》簭人有九簭,曰巫更巫咸等,郑注:‘巫读皆当为筮。’”⑤饶宗颐.殷代贞卜人物通考:上册[M].香港:香港大学出版社,2015:40.也就是巫在卜筮时所用的工具⑥又如张光直在《中国青铜时代》中所说:“金文的巫可能象征着两个矩,而用矩作巫的象征是因为矩是画方画圆的基本工具,可见巫有通天达地之能。”以及李孝定《金文诂林读后记》等文。参见:张光直.中国青铜时代:二集[M].北京:生活· 读书· 新知三联书店,1990:41—43;李孝定.金文诂林读后记[M].台北:“中央”研究院历史语言研究所,1982.。另一种则认为是天象观测工具⑦参见:陆思贤.对甲骨文中舞蹈的若干认识[J].舞蹈论丛,1983(1)。更有学者提出,巫的形,是中国古琴的象形。。但问题是,包括饶宗颐在内,他们所说的“工具”,仅都是对殷商“巫”或“巫师”所用工具的某种想象⑧迄今为止,并没有这种工具的考古发现。,而非“”的史前本源—殷人创造“巫”的来源。

繁衍后代,子孙兴旺,始终是人类早期的一个重大生存问题,所以生殖崇拜一直就是人类最原初的崇拜之一。从母系社会到父系社会,女阴崇拜和男根崇拜,成为构筑不同民族和地区的不同文化的根源。但在远古的生殖崇拜中,华夏最为远古的先民的崇拜是“育产”崇拜。远古时期,生产力极其低下,医疗水平更是处于原始状态,孕妇的生产条件更为简陋,孕妇及新生儿的死亡率非常高,加之当时的人均寿命又极低,故而将孕妇的生产视为氏族部落中的一桩头等大事。远古先民对孕妇生产不仅充满了崇拜,而且还充满了神秘感、敬畏感和神圣感。帮助孕妇生产的助产人—巫,就是这种应运而生的产物。

但由于孕妇生产本身的神秘、敬畏与神圣,其象形造字的困惑,造成了后人对其从造形到字义的语焉不详。

所以,“巫”的来源体现了华夏远古先民对孕妇“育产生殖”的神秘、敬畏与神圣。

笔者认为,在殷商甲骨文字中,“巫”的本源正是“接生”而非“舞(蹈)”,它源自中国古代生殖文化中最神秘的生殖医术—今天我们所说的接生医术①即唐宋以来的接生婆。,其“形”则“象形”女性的产门—打开的阴户。可以这样说,对华夏的远古先民来说,产妇分娩是死亡的主要原因之一②直立行走让人类的大脑开始有了足够的发展空间,但脑容量的膨大会直接导致婴儿在出生时遭遇难产。当越来越多的婴儿在出生时难以存活,或产妇因为难产而失去性命时,人口的繁衍就会遇到毁灭性的打击。,虽然我们现在还没有更多的史料加以佐证,但不可否认的是,在地球上,比起其他种类的生物,所有哺乳动物在分娩上都极其困难,至今仍然如此,包括野牛、野马等。而在商代,受鬼神观念的影响,育产巫术对生殖分娩的介入,变得更为重要③一直到宋代,杨子建的《十产论》才总结了横产(肩先露)、倒产(足先露)、逆产、偏产(额先露)、碍产(脐带绕肩)、坐产(臀先露)、盘肠产(产时子宫脱垂)等难产病症,并介绍了矫正胎位的助产手法。参见:武之望.济阴纲目[M].汪淇,笺释.张黎临,王清,校注.北京:中国中医药出版社,1998:311—313.。“巫”可以说是中国古人象形造字中最为“不可言说”的一次“苍颉造字”。

本文认为,大地湾遗址仰韶晚期地画(见图2)透露的信息是清楚的,地画绘制在房屋居住正中,表明了这是一幅怀念死去婴儿的纪念画。甘肃省文物工作队认为:“这幅地画似乎还从另一个侧面,反映了当时社会的一种组合和性质……他们应是属于一个家庭组合体。”“这种二三人为一家庭基本组合体,以男性居主导地位的社会形式,在稍晚一点的甘肃齐家文化墓葬中,便更清楚地被揭示出来了。”⑤甘肃省文物工作队.大地湾遗址仰韶晚期地画的发现[J].考古,1986(2):15.张光直认为:“大地湾地画下部长方框中画的两个死者是中国现存的最早的X光式人像美术。同时死者屈肢做蛙形,似乎是回到母体子宫中胎儿的形象。”⑥张光直.仰韶文化的巫觋资料[C]//中国考古学论文集.北京:生活· 读书· 新知三联书店,2013:138.这种说法也是客观的。虽然这已经是父系社会的初期,从女阴崇拜转向了男根崇拜,但育产死亡依然是当时“家庭”生存乃至氏族生存面临的一个最重要和紧迫的问题,画面上粗大夸张的男根形象,则有对繁衍家族后代的祭祀作用。这也从侧面证明了史前社会“巫”及育产巫术存在的可能性。

图2 大地湾遗址仰韶晚期地画⑦

第一个佐证是殷商甲骨文“帝”字。

陈梦家说:“卜辞中上帝有很大的权威,是管理自然与下国的主宰。”⑦陈梦家.殷虚卜辞综述[M].北京:中华书局,1988:562.“帝”或“上帝”在殷商人的心目中是至高无上的祖神。殷商一代,至武丁后都称先王为“帝”。所以陈梦家又说,殷人“祖先崇拜的隆重,祖先崇拜与天神崇拜的逐渐接近、混合,已为殷以后的中国宗教树立了规范”⑧陈梦家.殷虚卜辞综述[M].北京:中华书局,1988:561—562.。《甲骨文字典》也这样释“帝”:“帝为殷人观念中之神明,亦称上帝,主宰风雨灾祥及人间祸福。”⑨徐中舒.甲骨文字典[M].成都:四川辞书出版社,2014:7.可见,在殷商时期,帝/上帝是主宰一切的祖先神明。非常有趣的是,就是这样一个至高无上的祖神,在殷人的造字上却与“巫”联系在了一起。

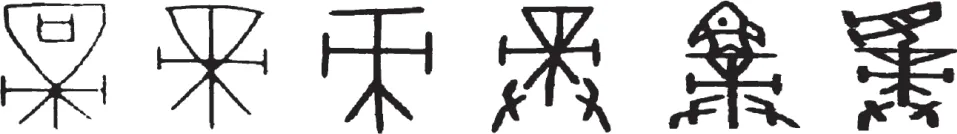

图3 殷商甲骨文中“帝”的几种代表性字形

“帝”是对远古母系社会女祖的一种集体追忆。女祖神“帝”有生育繁衍之功,主掌生育繁衍的权力。《礼记· 郊特牲》记:“故天子牲孕弗食也,祭帝弗用也。”孔颖达注疏曰:“因其生育之功谓之帝,帝为德称也。故毛诗传云:审谛如帝。”⑪追溯了“帝”字的这种生殖意义。“帝”的象形会意的造字,揭示了在只知其母、不知其父的母系社会,人们仅仅知道自己产自母亲,母亲是生命之根,而生命之源的形象便是“产门”,负责分娩的人,就是能通鬼神的“神人”,这就是被商人称为“巫”的人—它由“帝”的两根“”交叉而成。

“帝”为华夏民族的女性始祖,其本源于女性的生殖分娩,从“在“帝”字形中的“通天接地”的作

⑪ 十三经注疏:下[M].上海:上海古籍出版社,1997:1444.用,我们知道了担任这项重大分娩医术的巫的神秘而神圣,也知道了“帝”的“”和“巫”的“”的同源性。

另一佐证是殷商甲骨文“子”字。

殷商时期天干地支已经很成熟,地支中的首位“子”,在殷商甲骨文中有多种字形,“”“”“”和“”,其中用于地支最多的是“”。“”的字形即“婴儿”从产门中出来的“象形”:在这里,“”代表产门,三根头发表明“婴儿”的头先出产门。另一字形“”,更能说明问题:除了头发和产门,“”字最下面则是产道的象形。《图说字源》说:“‘子’的本义为‘产子’,即婴儿从产门的出生……胎儿出生,乃人之初始,假借用为‘地支’的第一位,不仅显示了上古先民对‘育产生殖’的崇拜,也足见‘育产’这一过程在上古先民心灵上的投射,其中不乏敬畏之义和企盼之情。”①唐汉.图说字源[M].北京:红旗出版社,2015:798.这是可信的。所以《字源》也说:“‘子’的本义为婴儿,只显示年龄而不计性别,引申为动物的幼仔,又引申为动物的卵与植物的果实或种子;又引申为细小的物件。‘子’,假借为地支字。”②李学勤.字源:下[M].天津:天津古籍出版社,2012:1279.虽然说得比较隐晦,但道出了孕妇产子—分娩的本义。“”对“”的简省,指明了巫乃是孕妇分娩的主持人—助产师。

殷商甲骨文中,有多处孕妇分娩的记载,我们仅举两例,说明在商代,巫与孕妇分娩的关系。

现藏于山东博物馆的“妇姘娩”卜骨(《合集》14008)③曾为罗振玉旧藏珍品,收录于《殷墟书契》中。,表现了商王对妻子妇姘分娩的关心:“丁未卜,韦,贞妇姘娩,嘉。”其中,“”被释为“娩”。卜辞大意是:丁未占卜,贞问妇姘的分娩,生男孩。“娩”()字中的“口”,代表产户,下面两只“手”表示接生的状态。嘉表示生子(不嘉为生女)。妇姘是商王武丁的妻子之一,参与了征伐、祭祀、占卜等一系列王室活动。死于妇好之前,去世后庙号为“戍”。④世传“后母戊鼎”就是为祭祀她而铸造。

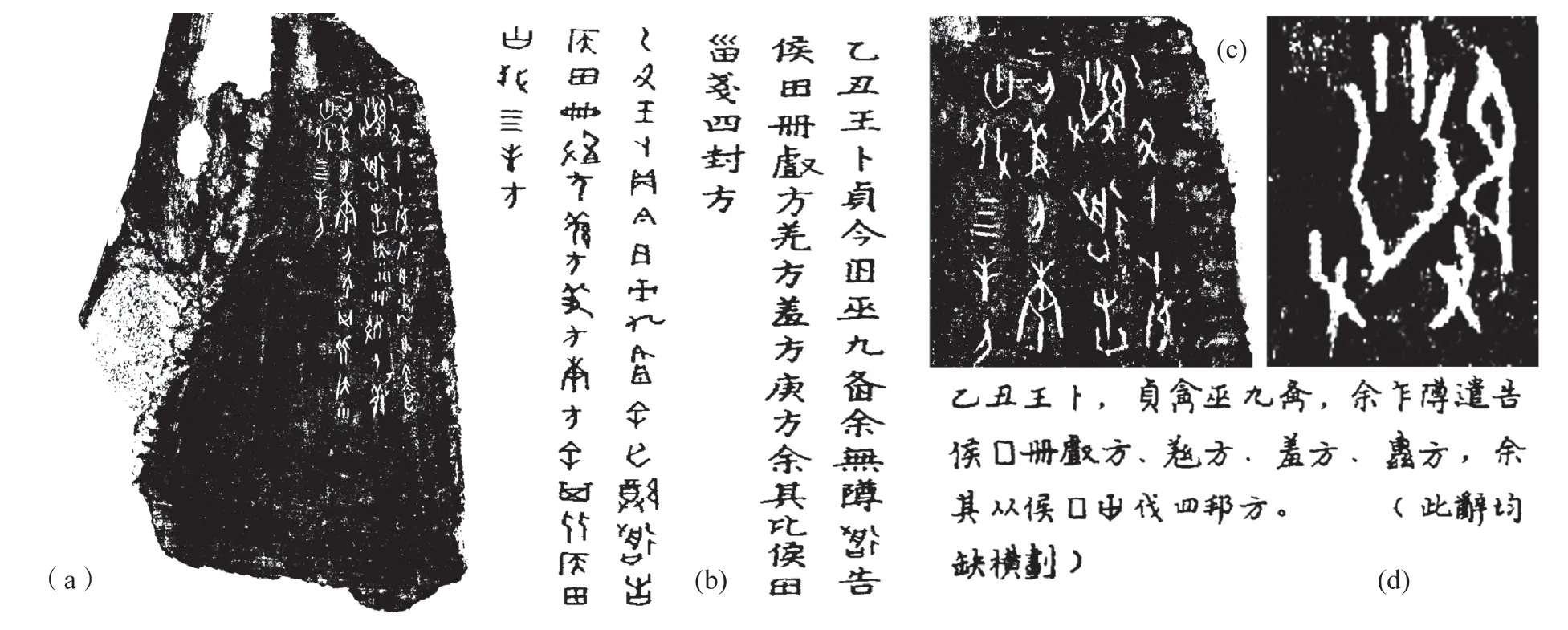

另一甲骨片36528(反面刻辞)⑤郭沫若.甲骨文合集:第12册[M].北京:中华书局,1982:4548.所刻卜辞,因为有“巫”在侧,更能说明问题(图4)。

图4 甲骨片36528(反面刻辞)⑥

因刻文有不少字迹不清,不少刻字至今不能辨识,所以胡厚宣主编的《甲骨文合集释文》与姚孝遂主编的《殷墟甲骨刻辞摹释总集》,对之都没有完整的卜辞释文。尤其是“”字,两书均释为“阝尊”,笔者认为这是错的。在这里,“”即为“娩”的异体字,下面意为双手,中间则是产门与产道,形象地刻画了分娩的过程。但与“”不同,旁边双耳在听,意思是在分娩的初期。这条卜辞由王亲自占卜,表明非常重要。卜辞的大意是:乙丑王卜,数次问巫,刚得知要分娩,先广告四方。“”字形,《摹释总集》释为“無”,是不对的;《合集释文》释为“乍”,可信。而“”字形,《摹释总集》释为不可知,即字形不明;《合集释文》释为“遣”,“遣”是派遣、打发的意思,字义有那么一点儿接近。其实,“”应是个复合字,其左上部为一只手,右部为通衢街道的象形,中间是个舟,下面是个口,意为广而告之。

从这里可以看出巫与分娩的联系,更可看出,在殷商时期,巫的身份的特殊性—神秘、敬畏与神圣,在帝国宫廷担负着极其重要的工作。就这种意义而言,古代之巫并不是“以歌舞为职”的①“古代之巫,实以歌舞为职,以乐神人者也。”参见:王国维.宋元戏曲史[M]//谢维扬,房鑫亮,骆丹,等.王国维全集:第3卷.杭州:浙江教育出版社,2010:4.,而是以医为职的。

所以,《世本》说,王谟辑本《世本》“巫彭作医。宋衷曰:巫咸,尧臣也。以鸿术为帝尧之医”。“巫咸作筮。周礼春官疏。”②世本[M].宋衷,注//世本八种:秦嘉谟,辑补本.北京:北京图书馆出版社,2008:40.又说:“巫氏,伏羲之后,伏羲作卦始有筮。其后裔巫咸善占筮。(《路史》后记,一注引《古史考》)”③世本[M].宋衷,注//世本八种:秦嘉谟,辑补本.北京:北京图书馆出版社,2008:301.是可信的。《山海经》记载:“大荒之中……有灵山,巫咸、巫即,巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢,巫罗十巫,以此升降,百药爰在。”④山海经:大荒西经[M].袁珂,校注.增补修订本.成都:巴蜀书社,1992:453—454.郭璞《巫咸山序》更说巫咸是帝尧之医,可能都不是一种猜测。《辞海》说:“巫医:古代用巫术为人治病的人。《逸周书· 大聚》中有记载。”⑤辞海编辑委员会.辞海[M].上海:上海辞书出版社,2009:2401.这种释义有其合理性。所以,周清泉著《文字考古》释“巫”字说:“《周礼· 酒正》的《释文》云:‘醫,本作毉。’又《尔雅· 湿地》有‘醫无闾山’。《释文》云:‘李(巡)本作毉。’《广雅》:‘毉,巫也。’又《越语》:‘将有免(娩)者以告之,今醫守之。’韦昭注:‘醫,乳醫也。’乳醫,犹今妇产科及小儿科大夫。醫、毉同字,是醫为巫醫,即《说文》所说的‘巫彭初作医’。”⑥周清泉.文字考古:第1册[M].成都:四川人民出版社,2002:204.这种解释是对的,虽然他没有再从这里挖下去,探究“巫”字的“妇产科及小儿科”的源头。但殷商甲骨“巫”()字,其“象形”来源于古代先民孕妇的产育,至少从目前的考古文献来看的形状有其连贯性。

三、千古之谜:“卍”即巫字

“卍”与“万”绝对无关,与“萬”更无关系。因为早在新石器时期的彩陶上,就出现了“卍”字图形(见图5)。

图5 新石器时期的彩陶上的“卍”字图形⑦

虽然《中国纹样史》等的释文与说明①柳湾村位于中国青海省乐都县,出土的彩陶中,绘有“卍”纹样的彩陶共26件,属马家窑文化中的半山类型、马厂类型、齐家文化和辛店文化四种类型,距今3 600—4 600年。,都标为“万”字纹样,但彩陶的“卍”图纹,绝不是“万”字纹样,而应是“巫”图纹。有些学者推测其为女性的生殖器官,已经非常接近我们的论证了。“卍”字图形在中国新石器时代的存在,再次说明了华夏远古时期与女性生殖分娩文化有关的“巫”的存在,以及“巫”的本源意义。

郭绍虞在《关于卍字》一文中说:“现在可以确知者:(一)‘卍’的意义同‘万’,(二)‘卍’字是外来文字。至于外来文字所以为一般人喜欢借用的理由,大概不外二种关系:(一)兼取吉祥的意义,如上文所举‘自称卍卢道人’之例就是。(二)兼取图案的意义,如五代和凝诗‘卍字阑干菊半开’等句便是。”②郭绍虞.关于卍字[C]//照隅室语言文字论集.上海:上海古籍出版社,2009:181.并引清代李调元《卍斋理录》一书的自序:“卍字不入经传,惟释藏中有之。释家谓佛再世生,胸前隐起卍字文,后人始识此字;宣城梅氏不入字汇,自钱塘吴任臣作《元音统韵》,末卷始行补入。”又作结论说:“即此可以证明卍字的确不是中土的古字。不过卍字虽不是中土的古字,但是后来习惯上可以当作‘萬’字用,却也是事实。”③郭绍虞.关于卍字[C]//照隅室语言文字论集.上海:上海古籍出版社,2009:180.且不说这种对“卍”的判断是否符合实际情况—这是因为佛教传入中土,那是很晚的事④学术界的传统观点认为,万字纹是公元4世纪自印度随佛教传入中国。,仅在殷墟卜辞中,早就已经出现了“(卍)”字符,它不与“萬”字有关,而是与“巫”字相关。

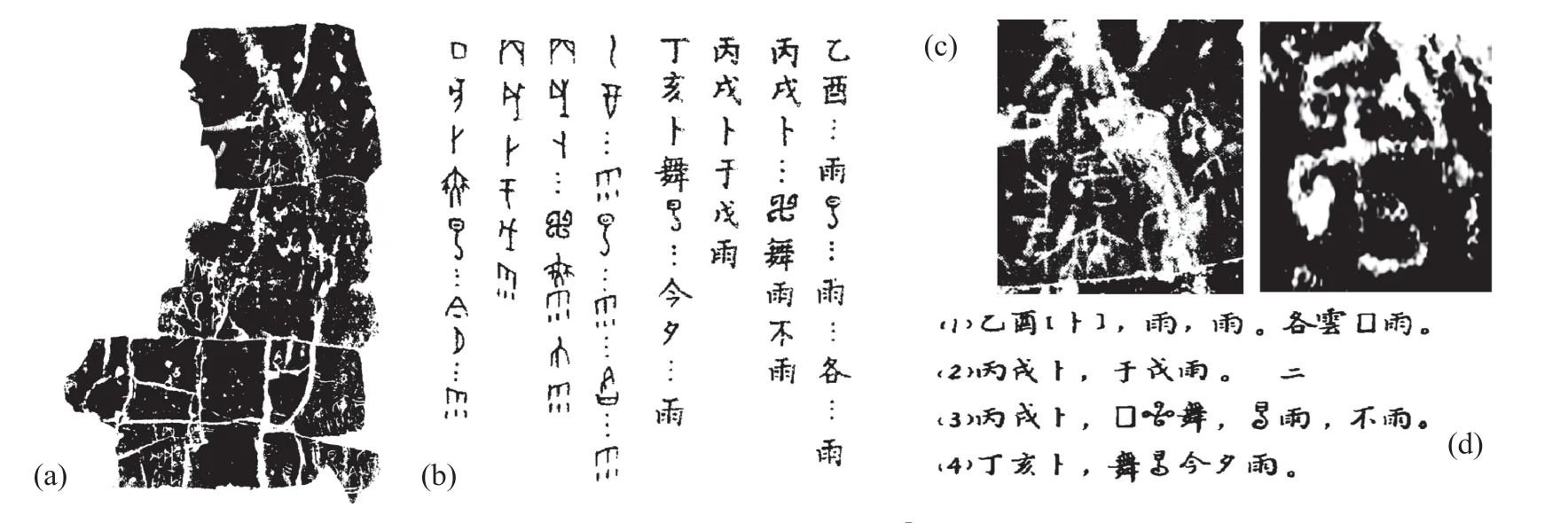

图6是《甲骨文合集》收录的编号为20974的甲骨卜辞。

图6 甲骨片20974⑤

由此引出的相关议题是,在殷商青铜金文中,如父癸方鼎、乌且癸爵、癸母鼎、父癸足册鼎等青铜器上的“癸”字铭文,原字都是形,何以都要释为“癸”?

图7 父癸方鼎、乌且癸爵、癸母鼎上的“癸”字铭文①

《说文解字》说癸:“象水从四方流入地中之形。”②段玉裁.说文解字注:上[M].许惟贤,整理.南京:凤凰出版社,2015:1288.《甲骨文字典》直斥“《说文》说解不确”③徐中舒.甲骨文字典[M].成都:四川辞书出版社,2014:1568.。又说:“象形不明。罗振玉谓乃之变形之上象三锋,下象著物之柄,乃之本字。按与形相去甚远,以为之变形颇属牵强,罗说不可从。吴其昌谓癸字原始之初疑为矢之象形,双矢交揆成形形形形而得癸字。饶炯谓癸为葵之古文,象四叶对生形,按皆无确证。”④徐中舒.甲骨文字典[M].成都:四川辞书出版社,2014:1567—1568.可见对“癸”的释文,历来就有争议,且本义已不可考。“癸”是中国天干的最后一位,与十二地支的第一位“子”,正好上下天地相接。在殷商时期,天干地支相配合,已经用来记日,“癸”还经常用作先公先妣的庙号,足见“癸”字在殷人心中的重要性。“子”的字形来源于分娩的结果,“癸水”在古代则是女性月经初潮的别名⑤癸,在天为春霖,在地为泉水,在人主肾,主生殖与生长发育。明代龚廷贤《寿世保元》卷七(清光绪刻本):“室妇十四岁,经脉初动,名曰天癸水至。”。天干“癸”位在“壬”的后面,癸水接壬水,正好完成天干一周阴阳的流转。所以《说文解字》说:“壬,位北方也。阴极阳生,故《易》曰:‘龙战于野。’战者,接也。象人怀妊之形……壬与巫同意。”⑥段玉裁.说文解字注:上[M].许惟贤,整理.南京:凤凰出版社,2015:1288.癸水属阴,原来“壬癸”与“”一样,“壬与巫同意”,也与女性的分娩有关。由此更可佐证,最早的“巫”必是女性⑦直至今天,除了汉族,壮族、布依族、侗族、仫佬族、瑶族、苗族、黎族、傣族、白族、彝族、羌族、满族、鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族、锡伯族中大都为女巫。而在维吾尔族、鄂温克族、锡伯族、蒙古族中,更流传先有女巫,后才有男巫的说法。还有些民族,如瑶族、黎族,男巫在跳神时必男扮女装;中国东北地区的汉族男巫,在请神时也要穿女巫裙子,西伯利亚雅库特男巫在跳神时,胸前要挂女性乳房模型,戴假发,平时穿妇女服装,做针线活。参见:宋兆麟.巫与祭司[M].北京:商务印书馆,2013:94—95.,这不仅是巫诞生在远古的母系氏族社会时期,女性是血缘纽带的体现者和氏族事务的管理者,更重要的是,最早的巫就是接生人(后来被称为接生婆)。这也就是巫为医师—巫医的由来。因为,在那时,女性既是生育的主力,又是产育的主体—虽然初时的接生也可能有男性参加,但主体一定是有生育经验的女性。而且,生殖分娩是当时重要的大事,它关系到整个氏族的生存与繁衍。

四、余 论

王国维说:“歌舞之兴,其始于古之巫乎?巫之兴也,盖在上古之世。”③王国维.宋元戏曲史[M]//王国维全集:第3卷.杭州:浙江教育出版社,2009:4.其实,这句话只说对了一半。从殷商甲骨文“”字,我们得知巫、舞不同字不同源,“巫”本出于华夏史前先民的生殖分娩,后扩展为具有驱逐邪恶病魔的神力的人,但“舞”的本源却不是④参见:蓝凡.殷墟卜辞中的“舞”字新考[J].当代舞蹈艺术研究,2021(3):52—60.;始于行巫时的舞蹈,仅是华夏远古先民创造的全部歌舞的一部分。从史前舞蹈开始,至殷商时期,舞蹈已经逐渐发达,种类繁多,样式丰富。特别是至商代,已经出现专门的表演性舞蹈,专职的舞人也已成规模,而巫舞仅是与行巫活动有关的舞蹈,是众多舞蹈中的一种类型,并非商代之前舞蹈的全部。所以,说巫与舞有关系,那应该是巫产生后,应生存及社会的需要才发生的事,而非巫、舞同源,也非巫就是舞,更可以这样说,“巫”并非是殷商时期的专业的舞人,舞蹈仅是行巫时的一种身体表现⑤巫在行巫时“歌舞”,与巫作为专业的舞人,是两个不同的概念。。王国维又说:“是古代之巫,实以歌舞为职,以乐神人者也。”⑥王国维.宋元戏曲史[M]//王国维全集:第3卷.杭州:浙江教育出版社,2009:4.这是明显不妥的。换句话说,舞蹈是人类为了更好地生存而创造的精神活动之一,劳动“是整个人类生活的第一个基本条件,而且达到这样的程度,以致我们在某种意义上不得不说:劳动创造了人本身”⑦恩格斯.自然辩证法[M]//马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第3卷.北京:人民出版社,2012:988—989.。格罗塞也说:“艺术不是无谓的游戏,而是一种不可缺少的社会职能,也就是生存竞争中最有效力的武器之一;因此艺术必将因生存竞争而发展得更加丰富更加有力。”⑧格罗塞.艺术的起源[M].北京:商务印书馆,1984:241.在中国,舞蹈起源的三大源头主要是与繁衍相关的生殖崇拜、与劳动相关的太阳祭祀和与氏族相关的战争信仰,巫的出现是中国史前先民为了育产繁衍而带巫术色彩的一种技能。

所以,谨慎的说法应该是:巫舞之兴,始于古之巫也。在这里,巫舞与殷商之前的祭祀性舞蹈(包括生殖崇拜、太阳祭祀和战争信仰的舞蹈)和商代的表演性舞蹈,是不同的舞类概念。换句话说,不是歌舞之兴始于巫,而是巫作为远古先民生殖生存需要的产物,为了更好地生存繁衍,才创造了这种精神世界的实用舞蹈—一种带有特殊的巫术巫法功能的歌舞。其后在殷商时期的发展衍变,以及与其他类型歌舞的交流与影响,既体现了殷商甲骨文“巫”字被创造的理由,也体现了殷商的社会性作用的必然。

所以,从今人辨识甲骨文字开始,一直到我们对汉代其“解释”的认同,将“舞”与“巫”当作同本、同源、同字、同义看待,是相当不妥当的。