生态网络约束下的长沙市景观格局模拟

王 娜, 李满春, 陈振杰, 张亚楠

(1.南京大学 地理与海洋科学学院, 南京 210023; 2.广东省城乡规划设计研究院有限责任公司, 广州 510290)

改革开放以来,我国在经济增长方面取得了举世瞩目的成绩,但同时也带来了资源约束趋紧、环境污染严重等问题。研究表明合理的景观格局可促进城市与生态环境协调发展[1]。景观格局指的是在自然或人为作用下所形成的一系列形态多样而且排列组合方式不同的景观要素的空间布局,是各种因素相互作用的结果[2]。优化景观格局、把握景观格局模拟,对于生态文明建设、国土空间治理、区域可持续发展等的科学定策和精准施策具有重要意义[3]。

景观格局模拟,是基于景观格局的演化特征以及自然、经济、社会和政策等因素对景观格局的影响机理,模拟未来一定时期内区域景观类型的构成和空间格局变化[4]。目前,CA-Markov模型被广泛应用于景观格局模拟研究[5-7],如钟旭珍等基于CA-Markov模型对关中—天水区2020年、2025年景观类型进行模拟,从而预测其生态需水量[8];王丽霞等借助CA-Markov模型对渭河流域的NDVI时空变化进行模拟,分析植被覆盖变化状况[9]。然而CA-Markov模型在模拟时缺乏优化重点引导,即无法准确找到影响景观格局的关键要素并进行重点保护。

近年来,有关生态网络的研究逐渐成为环境规划和生态领域的热点,基于“生态源地—阻力面—生态廊道—生态节点”的框架范式构建生态网络已成为基本范式[10-11]。结合GIS空间分析和最小累积阻力模型[12-13]、有效费用距离模型(ECDM)等[14]模型,识别生态源地、生态廊道和生态节点等重要景观组分,探讨区域内景观格局的生态敏感区域或关键位置,约束景观格局的模拟。

长沙市作为快速城镇化发展的城市之一,景观格局破碎化现象日益加重,生态环境保护需求强烈。研究以长沙市为例,借助最小累计阻力模型识别生态网络,结合研究区自然、经济社会等现实情况,综合考虑多种景观类型变化驱动因子,初步评价各类景观适宜性,并兼顾生态重要性和邻域空间特征,提出一种生态网络约束下的景观适宜性修正方法,基于CA-Markov模型模拟在生态网络约束下的2035年景观格局,并与无约束条件下模拟的2035年景观格局进行对比。研究结果可为长沙市未来发展趋势和生态优化配置提供依据。

1 研究区和数据预处理

1.1 研究区概况

长沙市位于湘江下游,洞庭湖以南,位于东经111°53′—114°15′,北纬27°51′—28°41′。全市土地面积为11 819 km2,包括6区3县(市),其中芙蓉区、天心区、开福区、雨花区、岳麓区、望城区和长沙县分布在中心城区,宁乡市和浏阳市分布在外围。境内景观类型以林地为主,地势起伏较大,东、西两端山地环绕,中部渐趋低平。湘江由南向北贯穿全境,市域河流水系大多属湘江流域,包括浏阳河、捞刀河、靳江河等。长沙属亚热带季风气候,气候温和,降水充沛,雨热同期。七普调查发现,长沙市常住人口为10 047 914人。2020年长沙实现地区生产总值12 142.52亿元(图1)。

图1 研究区位置

1.2 数据来源及处理

本研究基础数据为长沙市自然资源和规划局提供的2009年、2013年、2017年三期长沙市土地利用现状数据,参考中国土地资源分类系统[15],将三期数据重分类为耕地、林地、草地、建设用地、水域、其他土地6类景观,其中林地、水域为生态用地,其余为非生态用地。高程数据来源于地理空间数据云平台30 m分辨率数据,并用于计算坡度和起伏度数据。夜间灯光数据来源于美国国家环境信息中心网站,主要用来修正阻力面。月均MODIS NDVI数据来源于地理空间数据云平台500 m分辨率数据,主要用来近似估算植被覆盖度[16]以及计算生态需求强度。河流水系基于土地利用现状数据提取,用于评估生态敏感性、构建阻力面等。交通路网数据、GDP和人口密度数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心,其中,GDP和人口密度数据为空间化的网格数据,每个栅格单元值代表该网格范围(1 km)内的GDP或人口。植被净初级生产力(NPP)数据来源于中科院资源环境数据云平台,空间分辨率为1 000 m,主要应用于生态系统功能评价。长沙市降水量、气温数据来源于中国气象科学数据共享服务网,使用克里金插值得到研究区降雨量和气温空间分布情况,主要应用于生态系统功能评价。所有空间数据均使用1980西安坐标系、高斯—克吕格投影,栅格数据分辨率统一设为30 m×30 m。

2 研究方法

2.1 生态网络识别

2.1.1 生态源地识别 综合考虑自然和人文两方面的影响,分别从生态敏感性[17]、生态系统功能[18]、景观连通性[19]、生态需求强度[20]四方面量化生态用地的重要性,计算公式见式(1)。采用自然断点法提取最高等级的生态用地斑块作为生态源地。

(1)

式中:i代表栅格单元;EIi为栅格对应的生态重要性综合得分;SI,ESI,CI分别为生态敏感性、生态系统功能、景观连通性评价结果;RI为生态需求强度评价结果。下标max,min分别表示相应指标的最大值、最小值。

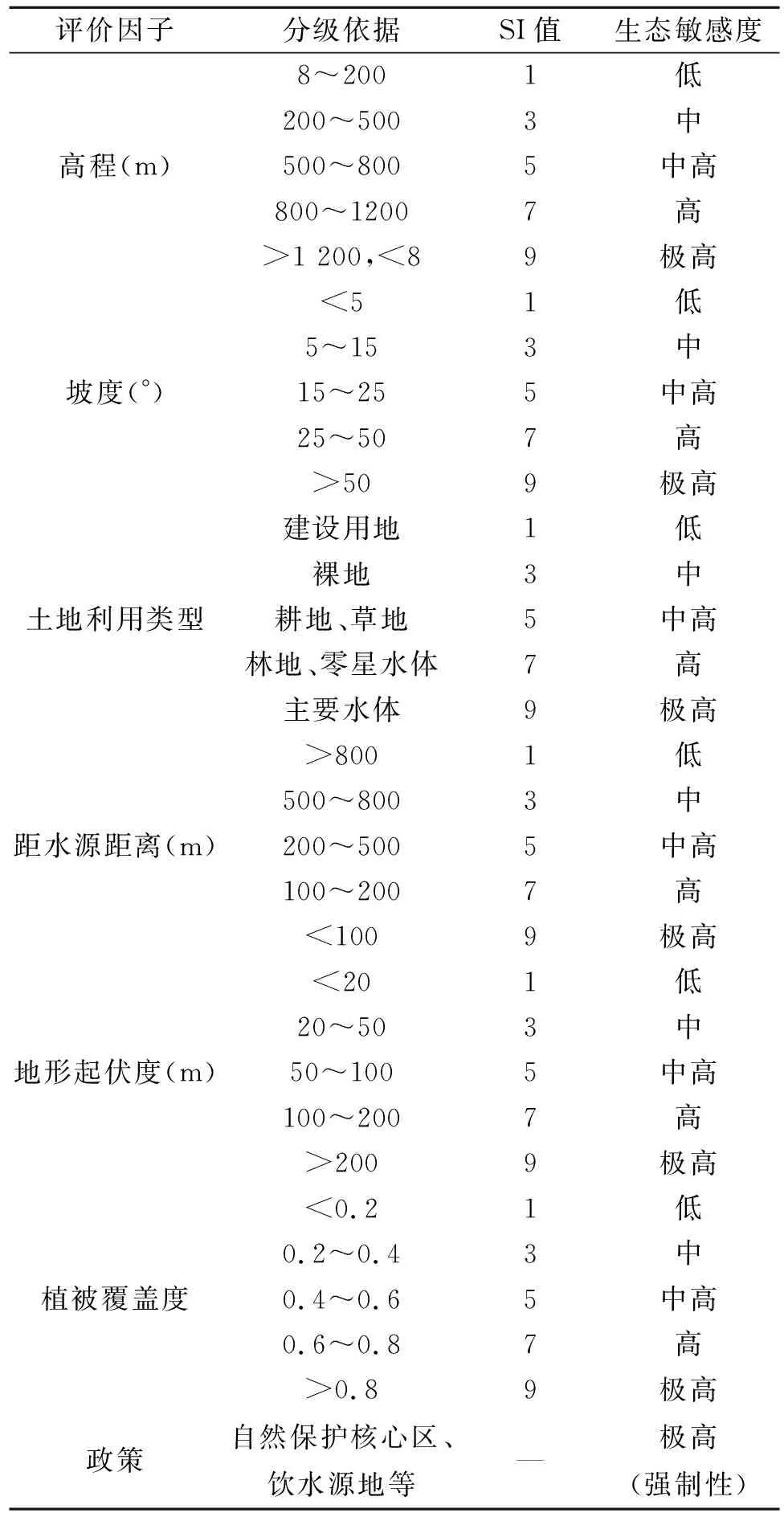

(1) 生态敏感性(SI)。生态敏感性(SI)通过高程、坡度、地形起伏度、土地利用现状、与水源距离、植被覆盖度等自然环境因素并结合政策限制因素来评价[17],评价指标体系及其量化方法见表1。

表1 评价指标体系

(2) 生态系统功能(ESI)。生态系统功能(ESI)使用净初级生产力(NPP)定量指标评估法进行评价[18],计算公式为:

Sbio=NPPmean×Fpre×Ftem×(1-Falt)

(2)

式中:Sbio为生物多样性评价指数;NPPmean为植被净初级生产力多年平均值(gC/m2);Fpre和Ftem分别为多年平均降雨量(mm)和气温(℃);Falt为高程(m);各因子均需进行归一化处理。

(3) 景观连通性(CI)。景观连通性借助形态学空间格局分析(Morphological Spatial Patten Analysis,MSPA)来进行评价[19](表2)。

表2 景观连通性评价指标及赋值

(4) 生态需求强度(RI)。生态需求强度通过夜间灯光数据和归一化植被指数计算得到[20],计算公式如式(3)。人类活动越频繁、植被越少的区域,生态需求越强烈。

(3)

式中:NDVImax为月均NDVI数据的最大值;NTLnor为归一化的夜间灯光亮度值。

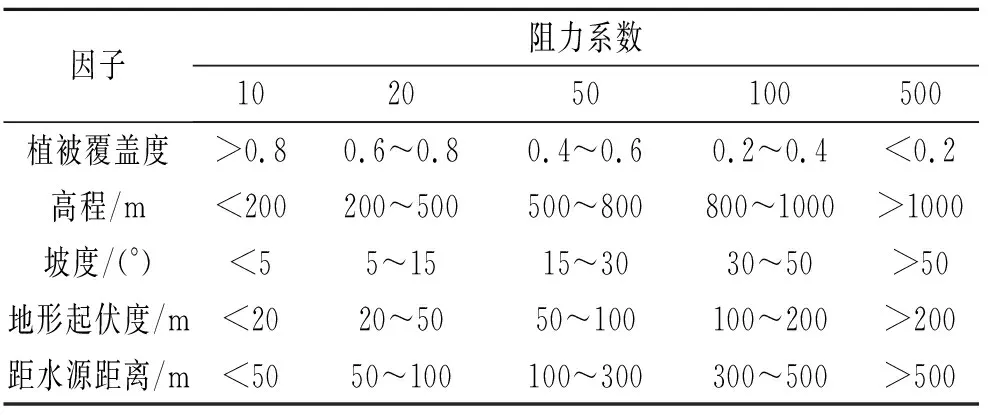

2.1.2 阻力面构建 本研究选取植被覆盖度、高程、坡度、地形起伏度、距水源距离等因子,利用栅格计算器等权重求和构建基础阻力面[21](表3),利用夜间灯光指数代表人类的干扰作用,对阻力系数进行修正[22],从而得到研究区的综合阻力面。计算公式如下:

0.2×Q+0.2×S)

(4)

式中:R分别为综合生态阻力系数;NTLi为栅格单元i对应的夜间灯光值;NTLa为栅格单元i所属生态用地类型的夜间灯光均值;VFC为栅格单元i对应的植被覆盖度因子阻力系数;H为栅格单元i对应的高程因子阻力系数;P为栅格单元i对应的坡度因子阻力系数;Q为栅格单元i对应的地形起伏度因子阻力系数;S为栅格单元i对应的距水源距离因子阻力系数。

2.1.3 生态廊道和节点提取 研究基于最小累积阻力(MCR)模型进行生态廊道提取[23]。最小累积阻力模型计算的是从起始点到目标点克服阻力做功的最小累计值,计算公式为:

(5)

表3 生态阻力系数

将廊道穿越的小型完整的生态用地以及廊道相交的点作为生态节点[24],结合盲区识别方法[25],借助Voronoi图模型综合分析生态节点的覆盖程度,在盲区内补充生态节点。

选取可能连通性指数和整体连通性指数来评价生态源地和廊道在网络连通性中的重要程度[26],依据得分的高低,将前20%的源地或廊道分为极重要,将后20%源地斑块或廊道分为一般重要,其余为中等重要。生态节点按照自身连接廊道的数量及重要性进行评价。为维持生态网络的稳定性,在生态源地、廊道、节点周围按照重要性等级设置不同距离的缓冲区。

2.2 生态网络约束下的景观格局模拟

本研究选取CA-Markov模型模拟景观格局。CA-Markov模型综合了CA模型空间分布模拟和Markov模型时间序列预测的优势,能够准确模拟景观格局。CA-Markov模型模拟景观格局具体流程如下:(1) 建立景观转移面积矩阵。基于Markov模型对两期景观数据进行叠加,得到景观转移面积矩阵。结合城市相关空间规划,针对性修正景观转移面积。(2) 建立景观适宜性图集。综合考虑多种景观类型变化驱动因子和生态网络约束因子构建6类景观适宜性图,最后利用IDRISI平台集合生成器(collection Editor)合成景观适宜性图集。(3) 确定CA滤波器及循环次数。本研究使用CA标准5×5的滤波器,循环次数设为模拟预测的间隔年数。

为使最终模拟结果更符合研究区实际情况以及充分发挥生态源地、廊道和节点的生态效应,景观适宜性图的建立应兼顾两类因子:(1) 景观类型变化驱动因子,包括高程、坡度、起伏度、与公路距离、与高速距离、与铁路距离、GDP、人口密度等。(2) 生态网络约束因子,包括生态源地、廊道、节点及其外围的缓冲区。

首先,初步构建景观适宜性图集。结合研究区实际情况,选择主导作用的景观类型变化驱动因子,借助多准则评价模型(Multi-Criteria Evaluation,MCE)初步构建各类景观适宜性图,并将各类景观适宜性归一化到0~1:(1) 耕地、林地、草地因受地形因素影响较大,故选取高程、坡度、起伏度3个驱动因子来构建景观适宜性图。本研究设定耕地在高程0~200 m内、坡度0°~10°内、地形起伏度0~50 m内适宜性最高,三者权重分别为0.4,0.4,0.2;设定林地在高程400~1 500 m内、坡度15°~25°内、地形起伏度100~400 m内适宜性最高,三者权重分别为0.4,0.3,0.3;设定草地在高程200 m~400 m内、坡度5°~15°内、地形起伏度0~100 m内适宜性最高,三者权重分别为0.4,0.4,0.2[27-28]。(2) 建设用地受经济社会因子影响较大[27,29],除高程、坡度、地形起伏度等驱动因子外,再选取与公路距离、与高速距离、与铁路距离、GDP、人口密度等驱动因子来构建景观适宜性图,设定高程0~100 m内、坡度0°~5°内、地形起伏度0~20 m内、与公路距离0~3 000 m内、与高速距离500~5 000 m内、与铁路距离1 000~8 000 m内、GDP和人口密度越大适宜性越高,权重依次为0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.2,0.2[27-28]。(3) 水域和其他土地选择Markov模块生成的条件概率图像构建景观适宜性图[27,29]。

其次,景观适宜性修正。融合生态网络约束因子,修正景观适宜性图。重要生态源地、廊道、节点应加强生态保护,强化生态功能导向,生态用地周边的景观也应尽可能转变为生态用地或提升生态功能。河流水系是区域中的重要自然地理格局的组成部分,应严格保护并维持其稳定性。林地对区域生态环境具有重要价值,增加林地面积可使生态网络发挥更大的生态价值,应适度提高其生态导向的适宜性。因此,本研究兼顾生态重要性和邻域空间特征,提出一种基于生态网络约束的景观适宜性修正方法,对生态网络内的林地及水域景观适宜性进行修正。

(6)

式中:U*表征某单元修正后的景观适宜性,0≤U*≤1,如果修正后的U*大于1,令U*=1;U表征某单元原始景观适宜性,0≤U≤1;E代表最邻近的生态网络要素的生态重要性,0≤E≤1;D为单元到该生态网络要素的距离,0≤D≤该生态网络要素的缓冲区宽度(m);k为距离衰减系数,经多次试验验证,当k=1/2时,修正结果最为合理,故令k=1/2。

2.3 景观格局模拟结果评价

本研究选用Kappa系数对模型精度进行检验。Kappa系数计算公式如下所示:

(7)

式中:Po、Pc、Pp分别表示现实状态、随机状态、理想状态下模拟正确的概率,当Kappa>0.75时,表示图像间的相似度较高,当0.4≤Kappa≤0.75时,表示图像间的相似度一般,当Kappa<0.4时,表示模拟效果不佳[30]。

景观指数能够高度浓缩景观格局信息,从而能很好的表征景观结构组成特征和空间配置。本研究选择斑块密度(Patch Density,PD)、边缘密度(Edge Density,ED)、聚合度(Aggregation Index,AI)、蔓延度(Contagion Index,CONTAG)4个景观水平指数分析景观格局[31-32]。

3 结果与分析

3.1 生态网络识别结果

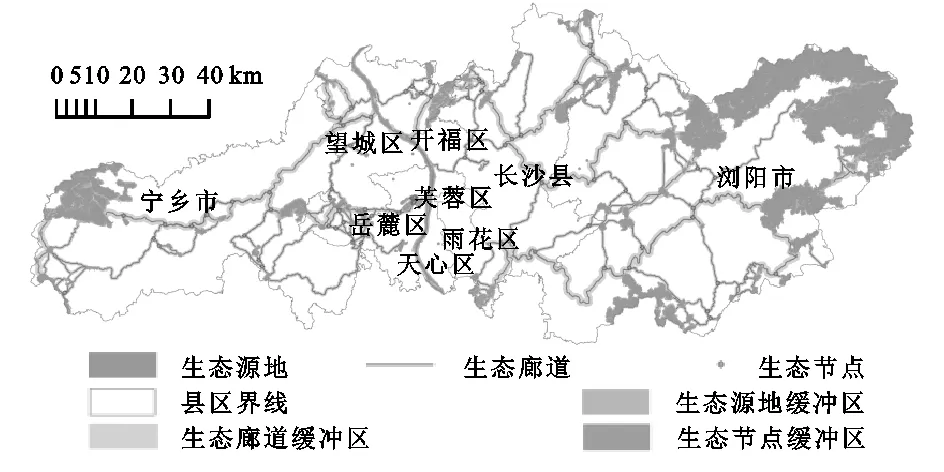

本研究共提取生态源地89个,其中极重要的生态源地24个,中等重要的生态源地36个,一般重要的生态源地29个。林地生态源地主要为浏阳、宁乡两侧高程较高的大型山体,水域生态源地主要为湘江、千龙湖、松雅湖以及一些重要水体。生态源地在全域生态系统安全中起着重要作用,通过设定缓冲区来提升生态源地内部环境的稳定性以及减缓人为干扰。经过多次对比试验发现,当将生态源地根据重要性等级高低依次设置300 m,200 m和100 m的缓冲区时,缓冲区内林地面积占比为65.82%,既可有效避免生态源地遭受外界冲击,也可保证对周围景观类型产生一定的辐射影响,故在生态源地周围依次设置300 m,200 m和100 m的缓冲区(图2)。

生态廊道共213条,其中极重要的生态廊道48条,中等重要的生态廊道114条,一般重要的生态廊道51条。分析廊道所穿越的景观类型发现,廊道主要沿河流、山体分布,廊道所在区域的景观类型以林地和水域为主,少数廊道由耕地构成,几乎没有涉及建设用地。生态廊道是生态源地之间生物、物质、能量流通的通道,本研究从削弱交通道路和其他建设用地带来的干扰以及提升源地之间的联系的角度出发,依据廊道重要等级的高低依次设置缓冲区。文献[33]指出,当廊道宽度为30~100 m时,能够满足较多动植物迁徙和传播以及维持生物多样性的需要,故本研究依据重要等级的高低依次设置100 m,60 m,30 m的廊道缓冲区。

生态节点共87个,其中极重要的生态节点11个,中等重要的生态节点36个,一般重要的生态节点40个。生态节点能够促进生态网络结构及功能的连通,参考Esteban和Hinsley等人的研究[34-35],当斑块最小面积在10~35 hm2时,内部物种才能受到很好的保护,故依据生态节点重要等级的高低依次设置400 m,300 m,200 m的缓冲区,缓冲区的设置使得生态网络更加稳定与牢固。

图2 生态网络识别结果

3.2 长沙市景观格局模拟结果

借助CA-Markov模型,以2013年为基期年,基于2009—2013年的景观面积转移矩阵和景观适宜性图集模拟长沙市2017年景观格局,并与长沙市2017年真实数据进行精度检验,得到总体Kappa系数为0.85,表示本研究采用的模型具有较高的可靠性,模拟效果较好。

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》指出,2035年是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的一个重要时间节点。因此本研究考虑生态网络约束来模拟长沙市2035年景观格局,以期为长沙市未来发展趋势及生态优化配置提供参考。以2017年为基期年,基于2009—2017年的景观面积转移矩阵与基于景观类型变化驱动因子和生态网络约束因子构建的景观适宜性图集模拟长沙市2035年景观格局。

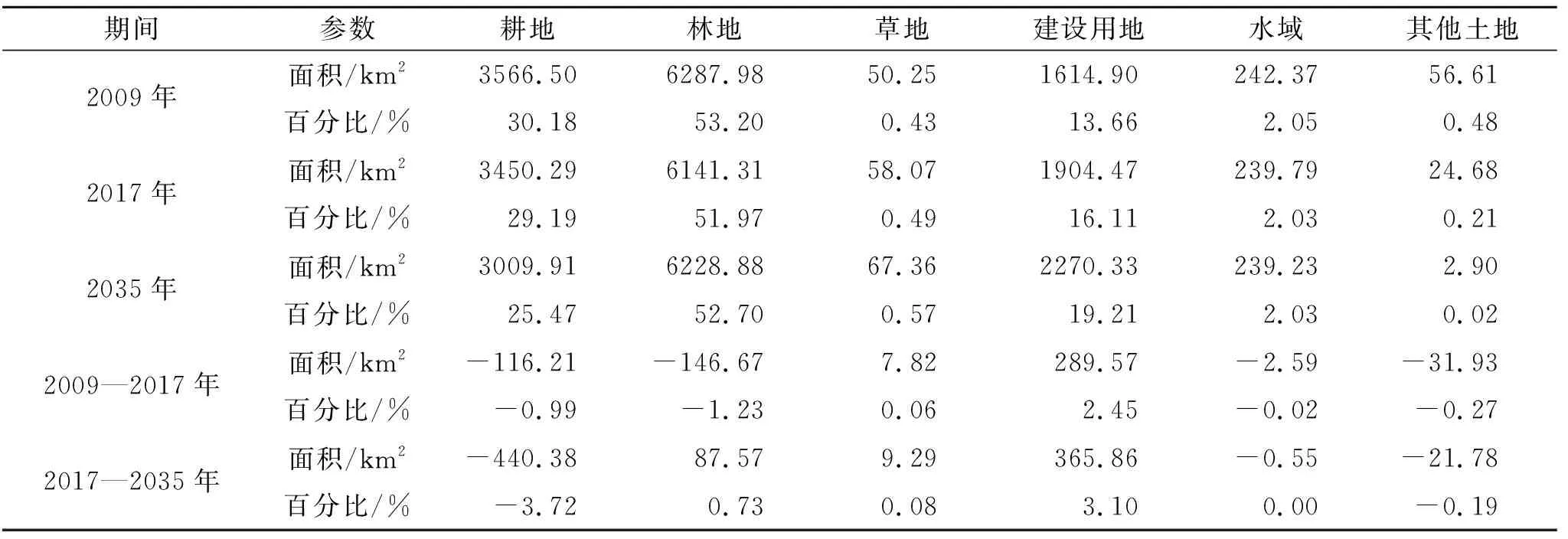

根据模拟结果,2035年长沙市耕地、林地、草地、建设用地、水域、其他土地面积分别为3 009.91 km2,6 228.88 km2,67.36 km2,2 270.33 km2,239.23 km2,2.90 km2,景观类型结构以林地为主,面积比例为52.70%,其次是耕地和建设用地,草地、水域以及其他土地所占比例较小。耕地主要分布在湘江、捞刀河、浏阳河等河谷平原以及散布的山间小平地;林地主要分布在浏阳市大围山、浏阳市连云山—九岭山系、长株潭城市群绿心等天然公益林集中保护区;草地主要散布于林地内;建设用地主要集中在长沙市中心城区和浏阳市、宁乡市中心城区;长沙市主要水系为湘江、捞刀河、浏阳河等;其他土地分布比较分散(图3)。

由表4得知,与2017年相比可以发现:(1) 2035年长沙市耕地面积比例由29.19%减小到25.47%,共减小3.72%,是减小幅度最大的景观类型;(2) 草地、水域、其他土地面积变化较平缓;(3) 林地和建设用地面积均增加,其中林地面积增加了87.57 km2,建设用地面积涨幅较大,到2035年面积达到2 270.33 km2,与2017年相比增加了365.86 km2,表明研究期间长沙建设力度依旧较大,在发展的同时更需注重生态环境的保护。(4) 2017—2035年6种景观类型的演变趋势大体上延续了2009—2017年的演变趋势,说明生态网络约束下的CA-Markov模型能够较好地模拟未来景观格局的情况,其模拟结果较符合实际。

图3 2035年长沙市景观格局模拟

表4 2009-2035年长沙市景观类型结构变化

3.3 生态网络约束对景观格局模拟的引导作用分析

为了检验生态网络约束对景观格局模拟的引导作用,本研究借助景观指数方法和生态网络内林地占有率对比方法来进行验证。

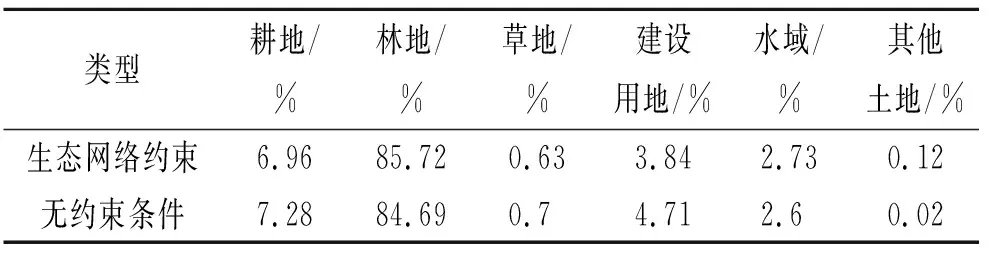

本研究以2017年为基期年,基于2009—2017年的景观面积转移矩阵与基于景观类型变化驱动因子构建的景观适宜性图集来模拟无约束条件下的长沙市2035年景观格局,即不加生态网络约束,其他条件与生态网络约束下模拟景观格局设置的条件保持一致。经计算分析(表5),与无约束条件下模拟的2035年景观格局相比,基于生态网络约束模拟的2035年景观格局PD值减少0.44,ED值减少1.15,AI值增加0.17,表明通过抓住保护重点,可以有效减少景观类型之间频繁及无序转换,各景观类型分布更加集中连片。CONTAG值分别提高0.18,表明通过设置生态廊道缓冲区以及增加生态节点,景观类型之间的连通性增强,有利于生物迁徙和能量的相互流通和扩散。由表6可知,将有无生态网络约束条件下模拟的2035年景观格局图与生态网络进行叠加,统计各景观类型面积占比,得到前者林地占比率比后者高1.03%,表明本研究对生态网络内林地景观适宜性的修正产生了效果,而林地面积的增加将使生态网络发挥更大的生态价值。综上所述,本研究考虑生态网络约束模拟景观格局缓解了景观破碎化程度不断加剧以及景观连通性下降的趋势,保护了生态关键区域,可以优化景观格局。

表5 2035年景观指数对比

表6 2035年生态网络内各景观类型面积占比对比

4 结 论

(1) 以“生态源地-阻力面-生态廊道—生态节点”的框架范式构建生态网络,最终共提取生态源地89个、生态廊道213条、生态节点87个,其中生态源地主要为东西部的大型山体,廊道沿主要河流、山体分布。并在外围根据其重要性等级设置了不同宽度的缓冲区。

(2) 基于生态网络识别结果,本研究兼顾生态重要性和邻域空间特征,提出一种基于生态网络约束的景观适宜性修正方法,通过提升生态网络内生态用地的景观适宜性来保护生态网络、约束景观格局模拟。根据模拟结果,2035年长沙市耕地、林地、草地、建设用地、水域、其他土地面积分别为3 009.91 km2,6 228.88 km2,67.36 km2,2 270.33 km2,239.23 km2,2.90 km2,景观类型依旧以林地为主,耕地减少较多,林地稍有增加,建设用地涨幅较大,模拟结果符合长沙市发展现状。

(3) 通过对比有无生态网络约束条件下模拟的景观格局发现,基于生态网络约束模拟的2035年景观格局PD值减少0.44,ED值减少1.15,AI值增加0.17,CONTAG值分别提高0.18,生态网络内林地占比率增加1.03%,表明基于生态网络约束进行景观格局模拟可对生态关键区域进行保护,优化景观格局。