徐家珏的乡土主义

刘新

毕业于广州美术学院中国画系。曾任桂林画院院长、桂林美术馆馆长、桂林市美术家协会副主席。现为国家一级美术师、中国人民大学培训学院特聘教授、中国美术家协会会员、中国美术家协会河山画会会员、北京大学传统艺术研究所研究员、中国国学研究会研究员、广西师范大学美术学院硕士研究生导师、中国人民解放军空军空降兵学院政治系特聘教授、广西区政府参事室文史馆研究馆馆员、广西区政府参事室文史馆书画院副院长、桂林市政协书画院名誉院长、桂林画院名誉院长、桂林美术馆名誉馆长、桂林中华文化促进会高级顾问。1997年获中国文联、中国美术家协会颁发的中国画坛百杰画家称号。

出版有《中国百杰画家徐家珏作品精选集》《中国百杰画家徐家珏山水作品集》《漓江胜迹徐家珏山水画集》《漓江形胜图徐家珏速写集》《徐家珏山水画集》《徐家珏艺术与教学研究》《新中国美术家系列徐家珏》等著作。

复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。(陶渊明《桃花源记》)

这是陶渊明笔下和理想中的归隐之地,实际就是一处很普通的乡村,这样的乡村现在也不难看到。家珏笔下的好多乡村,给我的感觉也是这个样子的,平实,好像常见,却又多了一些朴素可亲或洗净铅华的意境。

的确,家珏是我很喜欢的一位山水画家,尤其是他那些乡土写生,早就心仪。

我一直以为,家乡地貌,山水灵气,对一个人创作的影响,精神塑造,有切入肌肤的相许。沈从文就讲过:我学会用小小脑子去思考一切,全亏得是水,我对于宇宙认识的深一点,也亏得是水(沈从文《我的写作与水的关系》)。于是湘西及那里的河水促成了沈从文写作的底色。家珏近些年的山水画,也有自己的底色,细捉摸,也该是“暧暧远人村,依依墟里烟”的乡土人间吧。

在桂林,要找一个地道的用中国画的笔墨方式画乡土山水,还画出暖味的画家,不容易。对此,徐家珏是一个标志性的人物。不光是他的写生之道令人服膺,就是他的画本身,也具有浓郁的乡土气息和文气弥漫的艺术品质。

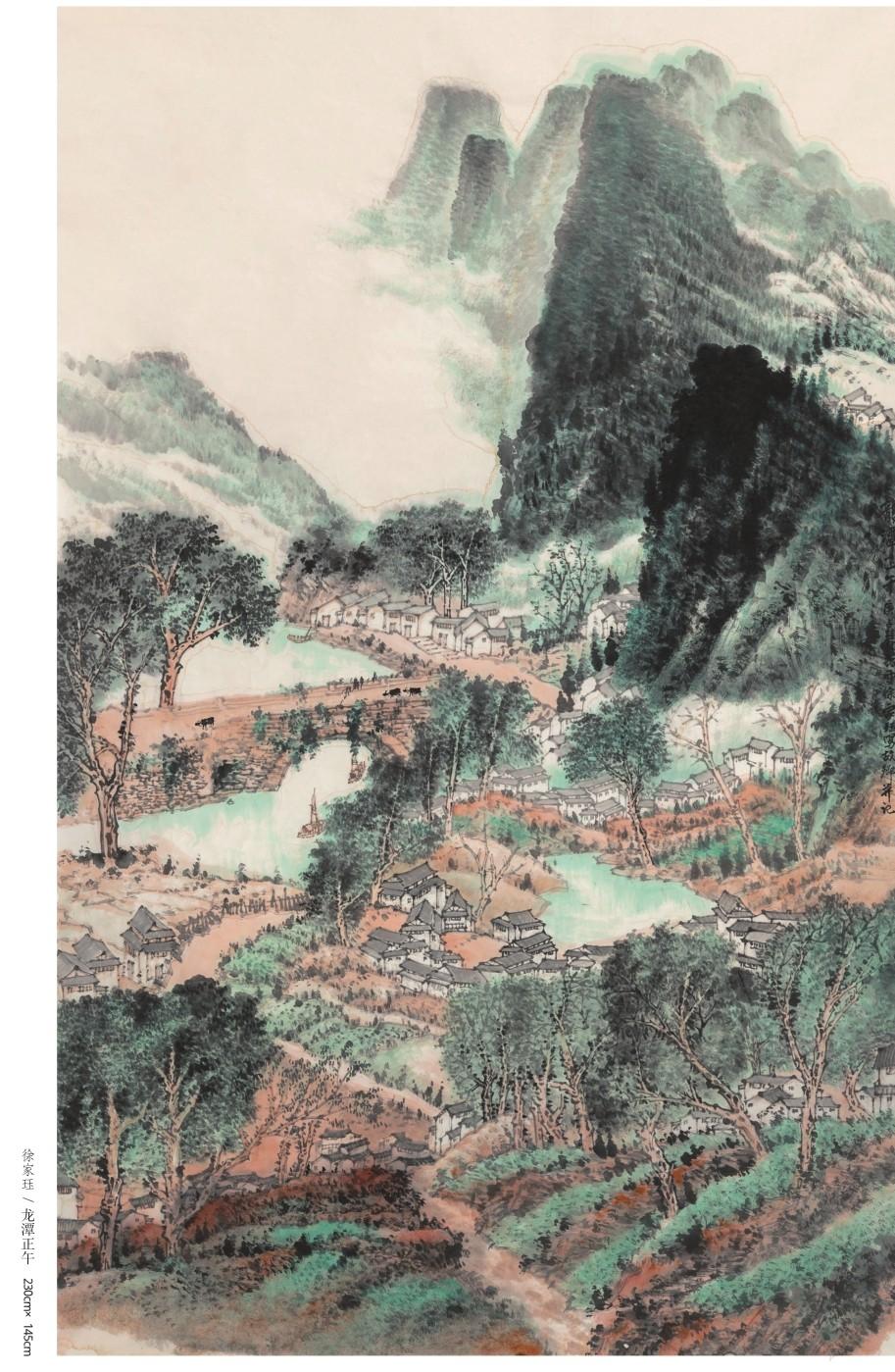

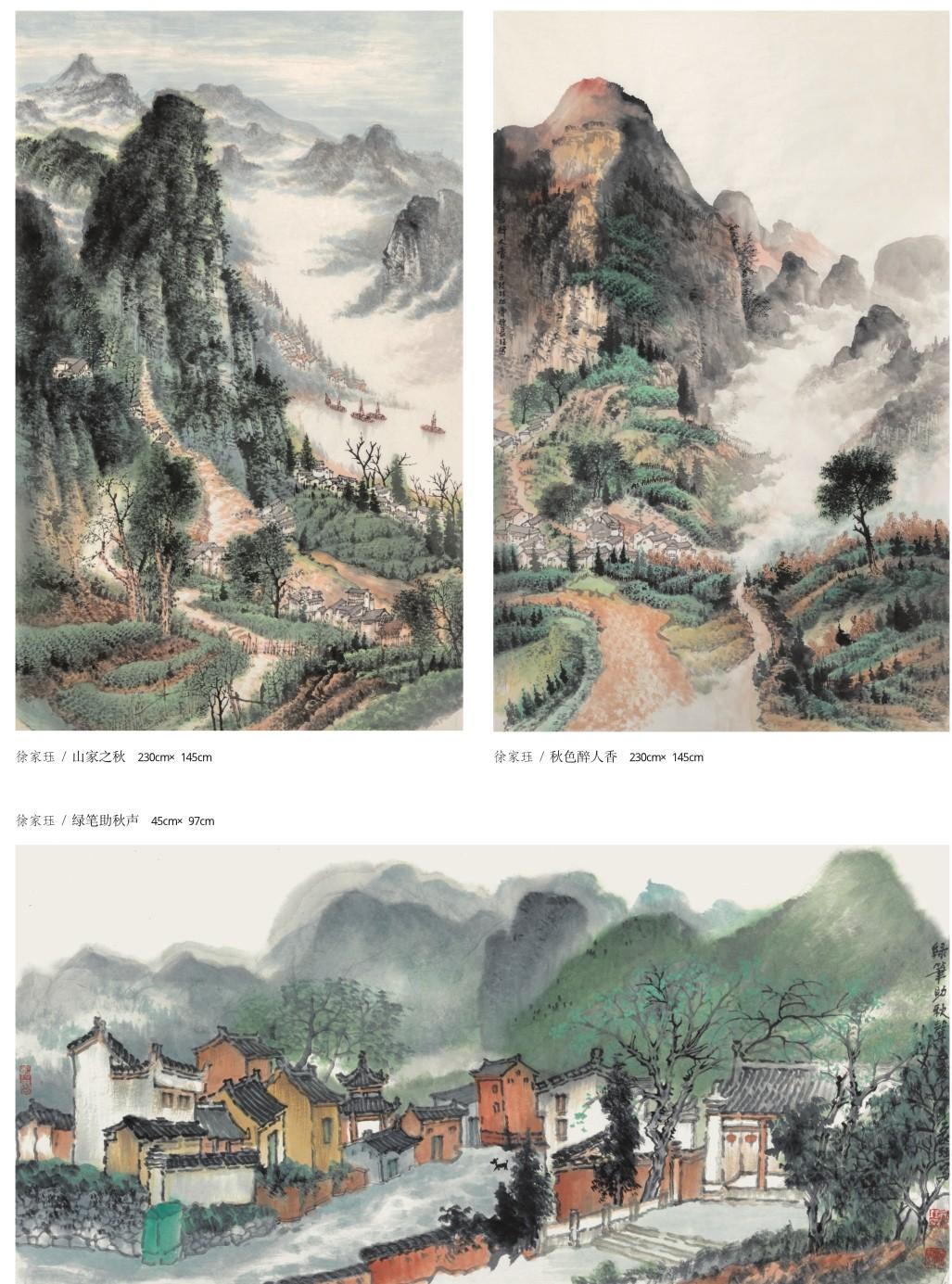

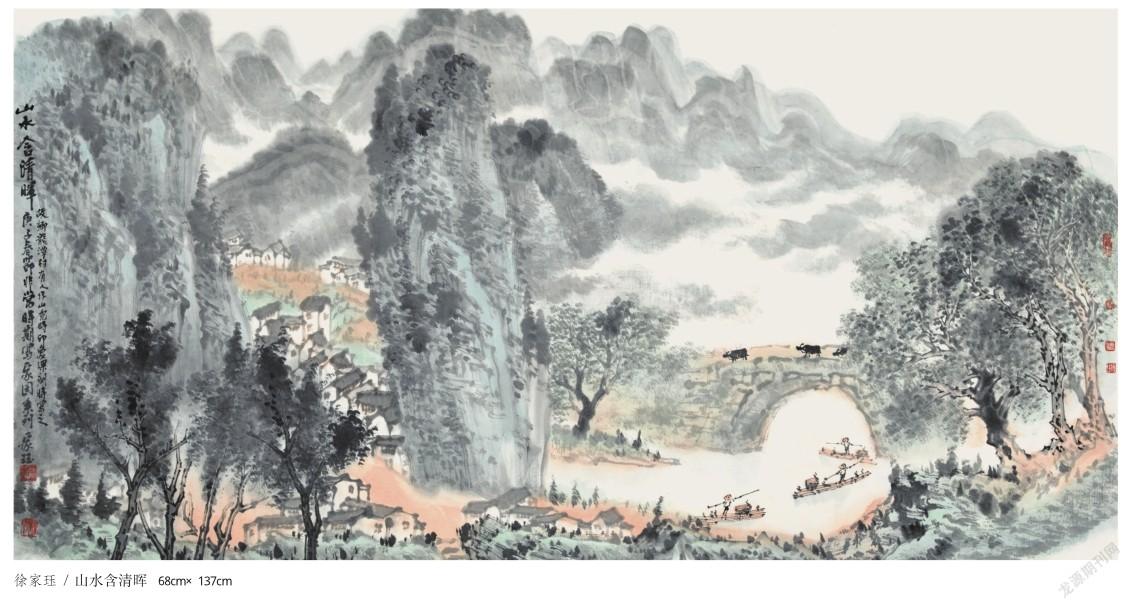

从过去到现在,甲天下的漓江山水,吸引了不少人的注意力,占据了桂林山水画的大半资源,山村就少人问津了。很多慕名到桂林写生的画家,大多是泛舟漓江,写漓水胜景、翠竹倒影。其实漓江两岸的山里人家也有很多迷人的乡土世界,青山、村舍、小桥、溪流、牧归……样样入画。家珏画过漓水烟雨,但更多的情怀是投在了乡村,桂林周边的阳朔、龙胜、三江、兴安、全州、灌阳、黄姚……都是他画旅行脚间的偏爱之地,有的一去就好几回,反正就写生而言,他对乡村有特别的爱重之情,有的山乡古镇,我们还是通过他的写生才心生向往。

艺术表现的观看与情怀里,是有自己的地界的。徐家珏画桂林周边的乡村,大多是写生,把自己置身在山野的乡村里,是把自己融进去的一种亲历行为。一看就是很多年,一画就是好多年,用诚恳朴拙的笔调画的那种乡土气质,非常的好看、动人。

在桂林,乡土山水也是有几种“形状”的,能画出自己特色的画家,有好几个,但最实打实地画农家小景、乡土山水的,就是徐家珏,画得最好的也是徐家珏。

20世纪的中国画领域,引入写生及走进生活的艺术观念,是中国画呈现一种时代新貌的两大推手,走出了长期“积淀”于中国画精神、方法里的古人之境。虽然这条路现在仍然是一条大道,但在当下,讲究国画本体论的那一路也很强劲,旨在对传统的重新解读或捡拾。如果撇开词源的无谓辩析,我以为“写生”在过去和今天是一个精气神的,都强调主观书写和寓意其中的生意与生气,只是在面对生活的观念上和行为上有分歧。过去长安画派提倡的“一手伸向传统,一手伸向生活”虽然是句大白话,但却占有了时代的高度,开派立意,有别于过去。徐家珏大致走的也是这条路,但往细看,也不完全是。总有些个人的修补,比如意境、格调,笔墨的方法,就不全是生活,也不全是写生,总有一种饱含温润的诗意和一片干净的心境。

在现在,对乡土的描写,旋律的,图像的,文字的,都有,都是对现代人精神中缺失的一个领域的补偿。其中很多已上升至知识分子的情怀,明人沈周就是典型的这种“情种”,感叹“我家多水少山处,怅望翠微心所贪”。苏州自然是水多山少了,所以沈周的情怀里总有一个缺块,于心不甘啊!现代人更是,但是,家珏笔下的村舍山水,跟沈周的田园即景不是一路,倒是合辙小说家沈从文的乡土,有牧歌的叙述笔调以及写实的乡土抒情。

其实,再往前推,叶侣梅也是桂林山水画的一道高峰,很可亲的一位前辈。很早的时候,叶侣梅与徐家珏就有师生之缘,那种文雅的笔墨气息,把控山水的造境能力,在画面的那种妙处里是有着一些一致性的传承的,只是家珏把它用到了乡土。山水这条路,至今仍是拥挤的大道,毕竟画那些菜圃农家、鸡犬相闻是徐家珏性情里的调性和底色,挥之不去,用尽心力,随手拈来。

乡土,很奇怪,冥冥之中就不是纯眼睛的对象,所以画乡土,动之以情怀,就耐看。抄写不是正道,画至“能品”,就算高级也了无生意。这一点,中外都一样,梵高追慕米勒不是没道理的。家珏的手上活儿,是地道的学院功夫,倘若炫技,或单纯地把一个对象拿下,他是有资本的。但你看到的画,会产生思想,迁想妙得,心驰神往,朴素之中文质彬彬……,这就是我们常挂在嘴上的“情怀”“功夫”吧,这东西不是人人可得,更不是写生必得。

家珏的写生,“平画求长”,不是“狂怪求理”(刘道醇)的那一路,其个性及笔墨赋彩的意味,都是在平淡朴素中直写性情。家珏喜色,多设青绿,略含点粉,滋潤的空气中便有了一种清雅的气质,又尽得色不碍墨的妙处。乡村,在文人眼里,也许有这份清静无为,并不见土气,所以也被赋予了雅的气息。这是一个审美上的悖论。也由此,相比纯粹的水墨,家珏的写生画是多了一些自己的语言新意和趣味。

文學的魂魄是人学,人情世故,悲欢离合,跳动于文字间,进入人的感受里。画学也是此道,但由于是视觉的留痕,往住容易抽离了人间气味。风景明信片之所以无聊,就是因为其中没有这种人间气味。家珏笔下的乡土,当然是山水画的叙述方式,最多几个点景人物若隐若现,但哪有高格调的无人之境、林泉胜景啊,倒是处处都是乡土的生机、人间烟火,怎么看都有动情的触景,大景小景都能画出这种人间春色的感动。

都说“诗意的栖居”,从宋画、元画里看,这种境界哪里是人生的奢侈?就是那时候的生活。现在物质为上,不光是客观世界,人的精神里也不再崇尚这种“栖居”。但也偏偏是物质世界外的另一道精神向往,在不同人的手上、精神里,就有了不同的选项和方式,其中画家的自然观看中,“写生”的乡土世界,最能使这种“诗意的栖居”有了可能的真实性,使人在这个世界上可有一种干净淳朴的远想与望境,一如18世纪中期兴起于欧洲的“废墟美学”。那时候的欧洲知识分子、中产阶级是那样地狂爱罗马文明中遗存的那些残垣断壁,那种精神上的历史穿越,成了他们很向往的诗意和想象。在中国,这种诗意和想象的文化是投向了乡土,只是由于缺少相应的精神环境,“乡土”难得从中附丽。现在,城市化建设的巨变,一种可使人的精神里、视觉里拥有远想与望境的乡土,回来了!在人们的观念里、情怀里、行为里,这毕竟是一种在夹缝中难得的人性的主调。我喜欢家珏的乡土写生,有不少是基于这个理由吧。

家珏的乡土,虽是写生,虽是文人之念,却有地气、远方,有如面之感,有如唐伯虎在《爱溪记》里所羡慕他的朋友洪伯周,以烟波为庐,“惟取天地”的那种爱物之僻,真到了这种朴素,那是高级。