文化人类学视域中的木版年画:兴起、变革与传承

张建兵

木版年画是中华民族传统文化艺术中一种特立独行的样式,也是文化人类学研究中一个较为特殊的对象。从文化人类学视角分析,木版年画的兴起不仅反映了农耕时代的民间风情与文化信仰,更折射了古代手工技术与商业制度的变迁。关于木版年画的起源,目前学界有多种认识。早一点的李静森认为,木版年画印制“大致开始于清初,但有些地区在明末就已经开始印制了。”[1]1但随着实物资料的发掘,兴起于北宋逐渐成为主流,并取得学界共识。如薄松年提出,年画形成于独立画种,最迟当在五代北宋之际。[2]6张继中认为,木版年画艺术形成并发源于北宋都城开封,明清之际达到了鼎盛时期。[3]7王树村认为,北宋开封是木版年画的发祥地,这也是美术史界的共识:年画形成于宋代,其艺术形象基本定型,历代虽有变化而大同小异,一直延续到辛亥革命后。[4]14黄雅峰认为,汴京年画,最早把雕版印刷工艺运用到制作中,使年画的制作工艺有了质的飞跃,汴京年画是中国木版年画的源头。[5]52冯敏认为,中国木版年画兴盛于北宋都城东京,以后直接传播或影响到全国其他地区。[6]方晓阳认为,至少在北宋初年,年画印刷技术已经成熟,刻印技术已达到可将名家绘画作品制成雕版印刷品的水平。[7]154近来河南大学程民生教授通过严谨考证提出,木版年画兴起于北宋后期,地点是在首善之地东京开封。[8]不难总结北宋是中国木版年画的兴盛之时,地点也都指向北宋都城汴梁,这应该是学界共识,毋用多言。但关键为何在此时兴起或者说繁盛?亦或者说这种短时期内的兴盛折射的是什么?因为木版年画在北宋中前期甚至更早时期已经出现,但并未广泛流通于民间市场,但到徽宗时期却已经成为节日商品在市场出售,并已实现普及化。这些都需要我们在木版年画的历史原点与大背景中作深度解读,并以此观照传统文化遗产在历史变迁中的独特发展历程,这有助于我们更加深刻地把握木版年画今天存在的形态以及如何推动其创新发展。

一、雕版技术革新与木版年画的兴起

文化人类学既重视民俗文化的历史客观性,更重视民俗文化产生的实在性。木版年画是民间美术的一种类型,同时也是一种传统历史中广为存在的商品,而且只有在其商品性质得以张扬的时候才可能普及和大众。根据文化人类学家哈里斯(Harris)的理论“一切生产模式所依靠的资源都是有限的,所以扩张不可能永远持续下去”,“在人类生态系统中,人们对报酬递减一般反应是改变技术。”[9]59也就是说,作为商品的木版年画如果在特定的资源供给下,如果没有技术的改进是很难扩张下去的。但关于年画的商品性质问题一直有所争议,靳之林先生在谈到民间美术时指出其两个主要特征:其一,民间美术是亿万劳动者创造的群体艺术,不是少数职业艺术家创造的艺术。它是生产者的艺术,不是职业艺术家的艺术,它是业余性的,不是专业性的。其二,民间美术主要是为自身社会生活需要而创造的,不是为商品生产和社会政治需要而创造的。[10]7当然,杨冬老师对此也提出异议,认为这种说法并不适合年画,因为年画从一开始就是为商品生产而创造的艺术,是最初诞生于社会中上阶层,而后才在民间广泛传播的艺术商品。[11]如果按此推论,作为一种商品,要想实现商品化,应该具备四个基本条件:一是有实现批量生产的技术,进而有足量的产品向市场供应;二是制作材料的可获得,除了木版之外,木版年画还应有合适的纸张供应;三是市场需求,也就是对木版年画习俗的广泛认同;四是社会环境的支持,让技术、市场和需求得以聚合,进而实现商业化。众所周知,虽然“年画”名词在清代才产生①目前学界公认较早使用“年画”的是清李光庭《乡言解颐》所载:“扫舍之后,便贴年画,稚子之戏耳。”参见〔清〕李光庭,撰;石继昌,点校:《乡言解颐·卷四》,北京:中华书局1982年出版,第66页。,但年画形式却早在汉代已经产生,如南朝《荆楚岁时记》记载:“岁旦绘二神,披甲执钺,贴于户之左右”[12]59,这说明作为年画重要表现形式的门神认同已经产生;在制作材料方面,除了广泛存在的木版之外,就是柔韧耐用纸张的广泛生产,而这在经历汉唐持续改进之后已经逐步实现,尤其是宋代竹纸的兴起和发展,为木版年画提供了廉价且耐用的传播载体。那么,为什么在北宋中前期木版年画没有实现普及而到后期却做到这一点呢?显然,这与雕版技术的革新有着深刻关系,尤其是与当时北宋发达的雕版刻书、交子印刷等紧密相联,[13]因为只有在足够的年画供应基础上才有可能让更多的民众使用年画亦或者说见到年画。

(一)版印:从宗教传播到年画生产

关于雕版印刷术的起源有“隋代说”“唐初说”“唐中说”“五代说”等多种观点②张秀民先生认为雕版印刷始于7 世纪唐贞观年间,认为当时具备了发明和使用雕版印刷的物质基础和技术条件,且有实物发现。参见张秀民:《张秀民印刷史论文集》,北京:印刷工业出版社1988 年出版。辛德勇先生认为中国古代发明并应用雕版印刷术的时间是在唐朝开元年间,即公元8世纪。参见辛德勇:《论中国书籍雕版印刷技术产生的社会原因及其时间》,载于《中国典籍与文化论丛》,2014 年出版。李兴才先生认为雕版印刷在唐代之前就已应用于民间,唐代以前没有雕版印刷的说法实际是书史学家对印书史的说法,但雕版印刷远远早于雕版印书。参见李兴才:《论中国雕版印刷史上的几个问题》,载于《印刷科技》,1986 年第4期。,虽然观点各异,但较为一致的是不晚于唐代,这从唐宋古籍文献所载史实可窥一二。北宋叶梦得《石林燕语》讲:“唐以前,凡书籍皆写本,未有模印之法”,“五代时,冯道始奏请官镂六经版印行。国朝淳化中,复以《史记》《前后汉》付有司摹印,自是书籍刊镂者益多。”[14]116沈括《梦溪笔谈》亦讲:“版印书籍,唐人尚未盛为之,自冯瀛王(冯道)始印五经已后,典籍皆为版本。”[15]174值得注意的是,雕版技术的产生并非源于常用书籍或者年画等日常需求,而是宗教传播需求。陈力教授在考证中国古代雕版印刷术起源后,认为直接催生雕版印刷广泛应用的主要原因有三点:一是宗教类图书的大规模社会化需求;二是科举制产生以后对教育的推动,以及科举考试自身带来的特定文献批量复制需求;三是普通百姓日常生活常用之物,如日历、字书等,这类社会需求量大,价格又不能过于昂贵,印制也比较简单。[16]相比于前两点来讲,第三点的日常需求可能更晚得到应用,从目前实物来看,留存最早的单色雕版实物是唐至德二年(757)至大中四年(850)时期墓葬中的《梵文陀罗尼经咒图》,最早有确切纪年的单色雕版印刷实物是唐代《金刚般若波罗蜜经》卷首的《祇树给孤独园》,这可能是最早的木刻印刷图像,但此时还处于“说文解字”的附属形态。因为宗教尤其是佛教的盛行,需要大量的宗教书籍和宗教画像,而人手抄录显然不能满足需要,特别是满足那些身居社会下层、没有接受太多文化教育的宗教信众的需求,这就需要一种能够大量生产并且价格低廉的方法来复制宗教图像供人使用,而这就催生了雕版印刷技术的产生并不断改进。

唐五代时,随着佛教的传播和信众扩大,依托雕版技术印制了大量佛经、佛像,这不仅传播了佛教,更有效推动了雕版印刷技术的改进,但此时雕版技术仍然相对粗拙、形式相对单一。有学者指出:“雕版印刷术在唐代处于起步阶段,书籍刊刻主要集中在某一地区,而且刻书内容单一,主要以佛经和历书为主,雕版印刷术并未在全国范围内推广和使用。”[17]唐文宗太和九年(835)出现“剑南两川及淮南道皆以版印历日鬻于市,每岁司天台未奏颁下新历,其印历已满天下”[18]1932的情况,这说明雕版技术已从印制宗教图书延展至日常生活所用的日历,而到唐僖宗中和三年(883),柳玭在成都书肆见到“其书多阴阳杂说、占梦相宅、九宫五纬之流,又有字书小学,率雕版印纸,浸染不可尽晓”[19]5,这说明雕版印刷品范围已扩展到“字书小学”,但从此处也可看出雕版技术应该还处于单线刻制阶段、形式仍然比较单一,正如柳玭所称“浸染不可尽晓”。

那么,既然雕版印刷在唐末五代既已有之,是不是很快就应用到年画制作中呢?从目前发现史料分析,雕版技术脱胎于佛经印制,但向其他领域应用延展并非一铺而就,其大规模投入日常使用可能是在北宋中期以后。南宋罗璧所著《识遗》中称:“唐末年犹未有模印,多是传写”[20]3,但罗璧也指出自冯道、李愚推行雕版印刷以后,让书籍传播增速,只不过宋初并未允许私自刻印书籍,而打破这种刻印禁锢的时期正是熙宁以后,正所谓“熙宁后方尽弛此禁(禁擅镌)”。苏轼《李氏山房藏书记》称其幼时当地读书人所读之书仍多为手抄:“欲求《史记》《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书”[21]134。但从实际来看,当时苏轼所处的正是宋代四大刻书中心之一的成都,作为读书人的苏轼在幼年、大概是北宋中期欲求一刻本还如此困难①肖占鹏、李广欣在《唐代编辑出版史》中提出“雕版印刷术的应用也表现为一个由俗到雅的发展过程”,雕版技术起源于底层人民群众需要,在经历数百年后才获得士大夫群体的认可,也就是说雕版技术没有在北宋中期在文士群体得以推广并不是因为技术或其他方面原因,而是文士群体存在一种心理抵抗,因为在他们看来雕版技术带来的批量文本打乱了正常的知识传播规律。,但苏轼在《李氏山房藏书记》随即讲:“近岁市人转相募刻诸子百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致如此”。其所谓“近岁”大概是北宋晚期,这在其所谓的“余既衰且病”即可看出。这说明雕版印刷技术在北宋晚期已经广泛用于日常用书,这让书籍产量大增,甚至导致了书价的下降,基本实现了书籍销售价格的平民化,这一点与木版年画有着异曲相似之处。除了书籍之外,雕版技术在插图领域也大量应用、且技术已经非常熟练,如宋版《列女传》《营造法式》插图皆可谓民间雕版艺人的精典之作,《列女传》中的插图大多运用简炼概括的线条来刻划人物形象,并采用墨版衬托树林、山石、纱帽、几案等阴暗部分,具有较强的空间感,有学者就指出“在北宋汴梁,版画作为插图第一次被运用到书籍中”[22]。

目前学界使用较多的三条北宋木版年画文献是沈括的《梦溪笔谈》、陈元靓的《岁时广记》、孟元老的《东京梦华录》分别所记载史实。《梦溪笔谈》记载:“熙宁五年(1072),上(宋神宗)令画工摹搨镌版,印赐两府辅臣各一本。是岁除夜,遣入内供奉官梁楷就东西府给赐钟馗之像。”[23]307沈括所记载的史实发生于宋神宗时期,也就是北宋中期,这从其自序中“予退处林下,深居绝过从,思平日与客言者,时纪一事于笔,则若有所晤言,萧然移日”[24]333即可得知。从此处我们可以得出两条主要信息:一是此时期雕版技术已应用于年画制作,虽然此时并未称之“年画”,但其制作图像和用意已成定型;二是雕版技术较多可能属于上层社会使用或者属于宫廷独用,因为宋神宗令画工印制的年画图像若民间随处贩卖,又何必以“赏赐”之名送给两府辅臣。

比《梦溪笔谈》记载更晚的《石林燕语》进一步证实年画至神宗时期仍然停留在上层社会使用:“元丰元年(1078)除日,神宗禁中忽得吴道子画钟馗像,因使镂版赐二府。”[25]67此处所载与沈括《梦溪笔谈》所载史实较为一致,只不过相对较晚一点,这说明此时雕版印制年画已频繁出现,但这种雕版印制技术还限于宫廷使用,这一点《梦溪笔谈》另有一则文献可以佐证:“太宗命创方团球带赐二府文臣,其后枢密使兼侍中张耆、王贻永皆特赐”,可见宋朝皇帝赏赐两府辅臣并非神宗个例,太宗皇帝即把所创“毬路带”赏赐两府辅臣,而且都是比较贵重或者稀有之物。《梦溪笔谈》还记载:“岁首画钟馗于门,不知起自何时。皇祐中金陵发一冢,有石志,乃宋宗悫母郑夫人,宗悫有妹名钟馗,则知钟馗之说亦远矣。”[26]232从此处记载可知宋仁宗时期民间制作门神钟馗仍然采用的是“画”,并非所谓的“印”,且此时仍然不知门神起源,只是以仁宗时期发现的“一冢”为例证,若此时期门神已广泛使用,对其起源应该有一个广泛共识。虽然沈括记载史实可能是木版年画最早的确切历史记录,也可能是朝廷首次印刷发行木版年画,但只能说明木版年画已经出现,并不能说明已经广泛传播和使用。另外,北宋彭乘辑所著《续墨客挥犀》也曾记载“岁首画钟馗于门”[27]506史实,但两者说法基本一致,可能为转引。

南宋陈元靓《岁时广记》转引吕希哲《岁时杂记》记载:“除夕,图画二神形,傅于左右扉,名曰门神户尉。”[12]130《岁时广记》成书于南宋中后期,大概在宁宗、理宗、度宗时期,其所引《岁时杂记》今已难见正本,但从陆游所作《跋吕侍讲〈岁时杂记〉》中所讲“吕公论著,实崇宁、大观间”[28]4020可知《岁时杂记》所载史实应为徽宗当朝前期。从此处我们可以得出一条重要信息,即此时期门神制作是用的“图画”,而非“印”,这与南朝《荆楚岁时记》所载中“岁旦绘二神”方法一致,也就是说此时期还存在图画年画的形式。南宋遗民孟元老所著《东京梦华录》记载:“近岁节市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符,及财门钝驴,回头鹿马,天行帖子。卖干茄瓠、马牙菜,胶牙饧之类,以备除夜之用。”[29]249虽然这是孟元老回望徽宗时期东京繁华的情形,其中带有一定怅惘思绪,但所载史实也可说明一二,即木版年画已出现在民间市场,并实现了商品化,进而可以推出其产业化,因为没有产业化很难实现商业化。当然,此时期印卖门神并非单例,此外还“印施佛像”[29]119等,可见徽宗时期雕版印制技术已广泛应用于节日商品生产。

(二)花版:从单色印刷到多色印染

通过前面几个古代文献的多重证实,可以发现从北宋中期的宋神宗到后期的宋徽宗木版年画实现了从手绘向镂版印染的转变并向大众普及,而这应该主要在于雕版技术的革新、特别是彩色印染技术的革新。北宋郭若虚《图画见闻志》记载:“皇祐初元(1049),上(宋仁宗)敕待诏高克明等图画三朝盛德之事,人物才及寸余,宫殿山川銮舆仪为咸备焉。命学士李淑等编次序赞之,凡一百事,厘为十卷,名三朝训鉴图。图成,复令传摹镂版印染,颁赐大臣及近上宗室。”[30]378郭若虚所记载的史实发生于宋仁宗时期,也就是北宋中前期,从此处我们可以得出三条主要信息:一是此时期雕版技术已应用于图绘之事;二是此时期印制图画已是彩色印染,已非前代单色印制;三是雕版技术可能只是上层社会使用,并未在民间广泛推广,因为若民间也广为使用雕版技术,那又何必以皇家名义印染并颁赐臣属,而且《三朝训鉴图》并非是皇家将印染之物颁赐大臣的首例,皇佑二年(1050 年)也就是印染《三朝训鉴图》的同年,宋仁宗还因编纂成皇祐大飨明堂纪要二卷“令崇文院镂版,以赐近臣”[31]1149。另外,这位雅好丹青的仁宗皇帝自己也“亲画龙树菩萨,命待诏传模,镂版印施”[32]158,欧阳修《归田录》称仁宗:“万机之暇,无所玩好,惟亲翰墨,而飞白尤为神妙”[33]9。这说明仁宗时期宫廷经常使用彩色印染技术,前面已讲稍晚的熙宁五年(1072)已经出现雕版印制年画之事,既然有彩色印染技术、又有应用到年画印制的可能,不难想象至少在仁宗时期已经出现彩色印制年画的可能。

北宋之前年画制作多是手绘,《荆楚岁时记》所载门神制作的方式是“绘”,《新五代史》记载吴越国权臣胡进思废倧立俶时讲“岁除,画工献钟馗击鬼图”[34]842,既然为画工献图自然可知为手绘。即使到了北宋中前期的《岁时杂记》,年画制作方式仍然存在“图画”方式,而且到了沈括所处的宋神宗时期下层社会仍然存在“画钟馗”现象,但这种方式制作数量极为有限,显然不能适应广泛推广的供给需求,只能停留在一定范围;而宋仁宗时代出现了“镂版印染”,这说明年画制作已实现从手绘到套色雕版的变革,只不过还没有广泛推广,还处于上层社会独享阶段。其实,关于彩色印染技术并非在北宋中后期才出现,因为在北宋初期兴起的交子即是彩色印染的产物,《宋朝事实》载四川交子:“印文用屋木人物,铺户押字,各自隐密题号,朱墨间错,以为私记。”[35]473只不过印制的交子是稀有之物,其技术更可能只被少数人掌握。

陈寅恪在《金明馆丛稿二编》中谈到,雕版印刷技术“精于宋人”[36]245,这种“精”主要体现在套色版印方面①关于北宋是否存在套色门神版画是存在争议的,有些学者认为北宋时期没有出现套色门神版画,如倪宝诚认为:“宋代还没有套色门神版画,至元六年(1340)出现了朱、墨二色套印的《金刚经注》。直到明万历时,浙江湖州刨造出二色至五色的套色木版印刷术,随之出现套色版画,称作短版。”参见倪宝诚,著,倪珉子,主编,倪铭,索彪摄影:《倪宝诚文集》,河南人民出版社2013年出版,第89页。,雕版从单色印刷走向多色印染,也即是后世所谓的“花版”,这就实现了技术的革命,让雕版印刷更加符合民间大众的审美需求,而这也是让汴京木版年画兴盛的重要原因,由此木版印刷的门神、灶马、钟馗等逐渐取代了手工绘制的桃版、桃符、门神,并逐渐被广大底层群众接受。从现存实物来看,最早的世俗题材套色雕版印刷年画是1973年发现于西安碑林的金代《东方朔盗桃图》(见图1),这幅作品用浓墨、淡墨、浅绿色套印于淡黄色细麻纸上,通过同时发现的其它文物鉴定证明,此画大概为南宋初期的作品,在表现手法上已经脱离了书籍插图的复制感,是“中国版画史上从为‘经史典籍’作插图释文的隶属关系中脱离出来的具有独立艺术价值的木刻版画作品和重要的实物依据”[37]。有学者就指出这幅版画是“迄今最早的分色套印木版画”[37]373,原因就是从画的水印效果与桃叶的绿色套印处断定为一版分色套印,而不是分版分色套印,这就为宋代木版年画使用彩色印染技术提供了有力证据。

图1 《东方朔盗桃》西安碑林博物馆藏

与《东方朔盗桃》类似的是1909年出土于我国内蒙古西夏黑水城遗址的《武将图》(见图2),上有“平阳府徐家印”,王伯敏认为这是“民间年画的前身”[38]43,这幅作品大约制作于十二世纪,大致为北宋后期,因为根据宋史记载大观二年(1108)宋徽宗封三国蜀将关羽为“武安王”,而到宣和五年(1123)又加封关羽为“义勇武安王”,南宋建炎二年(1128)宋高宗加封关羽为“壮缪义勇武安王”,这幅作品用的是“义勇武安王”,考虑当时南宋初期战乱情况,此时作品应为徽宗主政的最后几年或者是高宗初期几年。但与前面的《蚕母》相比,无论是从构图、色彩,还是从雕版技术上都有很大进步。

图2 《武将图》俄罗斯亚历山大三世博物馆藏

当然,这还要考虑宫廷雕版与民间雕版是否同步或者说孰先孰后的问题,但从现存实物来看,民间雕版可能晚于宫廷或者说不早于宫廷。目前发现最早的套色雕版实物是在整理建于北宋元祐年间国安寺石塔时发现的一幅《蚕母图》(见图3),现在来看《蚕母》显示出明显的雕版印制痕迹,如线条遒劲有力、字体规整,“蚕母”两字外设有长方形字框,这与北宋版本字体及版画样式较为一致,可推断其为雕版印刷产物。虽然这幅套色版画不确定是否作为年画使用,但可说明套色雕版技术在民间已经使用,而不再是朝廷赏赐的稀有之物。关于这一点,王悦勤先生也曾认为,民间雕版画与宋廷雕版画的发展几乎是同步的,二者间相互影响,共同促进了北宋雕版画艺术的繁荣。[13]

二、里坊制度瓦解与木版年画兴盛

费孝通在论述社会结构时曾提出,社会结构就像文化的其他部分一般,是人造出来的,是用来从环境里取得满足生活需要的工具。[39]96在文化人类学者看来,社会发展与社会现实诉求息息相关。雕版技术虽早就被发明并应用于纺织品印染,但在很长时间内并未用于图书复制,这主要与社会文化教育普及和宗教传播需求有关,即文献大规模批量复制的社会需求尚未形成。同理,雕版技术虽早已出现,并逐步延展到年画制作上,让年画在北宋初期兴起,但却长期未向下层延伸,原因还在于木版年画的另一层性质,即除了作为民俗艺术之外的商品性质。年画诞生于农耕时代,但却是商品经济的产物,其早期主要的消费群体是上层市民阶层甚至宫廷贵族,[11]这从《梦溪笔谈》所载宋神宗“令画工摹搨镌版”史实即可而知。当然,作为一种商品的木版年画在经历汉唐漫长时期的发展却没有形成产业向下层延伸并非是个例,正如陈力教授指出:“直到隋唐时代,除盐铁等由国家专营的产业以外,其他方面的手工业并没有形成规模化的产业,而在中国十分发达的纺织制造也基本上局限于自给自足或小范围内的交易。”[16]而这最根本的一个原因就是缺乏必要的市场环境。木版年画要想形成产业,只有雕版技术支撑显然不够,虽然这种技术早已产生且经历长期发展已非常成熟,因为制作和传播木版年画不仅需要造纸、雕版等多种技术工匠的配合,还需要相关商业规则与管理制度的允许,事实上在五代和宋初一段时间里雕版技术在民间都是被禁用的,即使来自底层的社会需求已经蠢蠢欲动。

(一)“坊市合一”:木版年画从上层社会走向大众

有学者指出,年画作为一种民俗文化产品,不可能孤立地出现,而一定是在某一特定的“社会场域”被生产和使用。[40]在手绘时代,一般人家尤其是乡村农户或者边远山区,很难有足够财力每年请人绘制年画,只有成本低、发行量大的木版年画出现后才让普通百姓有了年年张贴年画的可能。在制作技术和民间需求得到结合后,实现木版年画产业化、商业化还需要一种商业环境的支撑,这很有可能是木版年画没有在唐代和宋初得到普及的重要原因。关于这一点,美国文化人类学家柏桦(C.Fred Blake)在研究中国古代“纸钱”或者说“纸马”时有过一段这样阐释:“这一习俗不仅仅是具有‘宗教意味’地使用纸钱的活动,也不仅仅是通过制造和销售纸钱来维持生计的手段;这两者共同缔结了一条从商品到圣礼的价值链,并构成了多重的话语实践。”[41]11在柏桦看来,门神纸马不仅体现着民间信仰崇拜、体现着“文化认同”,其所形成的特定消费也是民俗经济的重要推动因素。事实上,无论是木版年画、还是纸马等民俗艺术所带来的民俗经济发展绝不是民俗艺术的自由发展,而是体现着不同时代、不同区域的社会管理和城市发展的演变。

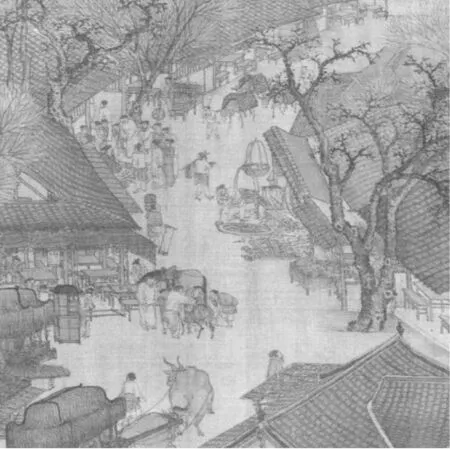

北宋之前,中国古代城市一直实行坊市制,“坊”供百姓居住,“市”供百姓交易商品,但交易时间基本都在白天进行①《唐会要》卷八十六记载了设“市”的诸多条件及开市、闭市时间:“景龙元年十一月敕:‘诸非州县之所,不得置市。其市当以午时击鼓二百下,而众大会,日入前三七刻,击钲三百下,散。’”参见:〔宋〕王溥:《唐会要·卷八十六》,北京:中华书局1955年出版,第1581页。,如唐代长安城工商业既不能临街,也不能自由设点,更不能随时、通宵营业,晚上还要随着宵禁而停止营业。[42]29五代以来,随着商品经济的活跃,少数城市开始出现短期的夜市,到北宋初年,东京的夜市已成为经常现象,但要求在三更以前结束买卖,宋太祖乾德三年(965)下令开封府“京城夜市至三鼓已来,不得禁止。”[44]6253此外还出现夜市和早市,“冬月虽大风雪阴雨,亦有夜市”[44]313;“每五更点灯博易,买卖衣服、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之‘鬼市子’。”[44]163~164这说明坊市制被打破,坊市交错相间、混杂融合局面基本形成,而且“这一重大变化,就是以沿河近桥以及城门外的新行市、新街市,代替原有封闭式的‘市’,不仅发生在都城中,而且发生于所有较大的城市中,具有普遍性。”[45]281张择端所绘《清明上河图》可见汴河一侧分布的大小摊位,甚至御街也出现商业活动,“自宣德楼一直南去,约阔二百余步,两边乃御廊,旧许市人买卖于其间,自政和间官司禁止”[44]78。徽宗时期开始征收“侵街房廊钱”,这就标志着里坊制度的彻底崩溃,但东京城郭形态的变化以社会经济文化的发展最终导致了城市社会经济文化及居民生活方式的重大变革[46]65,而这种变革就鲜明体现在木版年画的传播和使用上。

在里坊制度瓦解的过程中,木版年画真正实现了从上层社会向普通大众延伸的转变。事实上,在木版年画推向市场的过程中有三个关键点位,一是固定商铺,这就需要街市的形成;二是流动商贩,这就需要草市的存在;三是村落之间的“小市”,这三个是让年画走近大众的关键。在北宋前期,临街开店设铺一直没有得到应有扩张,只是到了中后期随着里坊打破、宵禁废弛、征收侵街钱等一系列政策的施行,从时空、领域、等级、税收等方面对工商贸易的发展营造了史无前例、最为宽松的环境,这不仅打破了城市居住区和商业区的严格界限,使商业活动获得自由的时间和空间,促进城市商业蓬勃发展,最显著的特点就是加速了店铺经济的繁荣,店铺散布于城市之中的街市坊巷,甚至与居民住区杂陈,实现了传统“坊市”向新兴“街市”的转变。日本学者加藤繁曾提出:“到了宋代,作为商业区域的市的制度已经破除,无论在场所上,无论在时间上,都没有受到制限。商店各个独立地随处设立于都城内外”。[47]302在《清明上河图》(见图4)中可以看到汴河两岸各种各样的作坊和店铺,如酒肆、茶馆、餐馆、药铺、杂货铺、客栈、香铺等,“坊市合一”的商业格局使各类商贸活动几乎遍布城内各个角落,另外沿路还有摆设和占道经营的各式摊点,当然这其中就包括经营民间绘画的“画市”和以门神、灶君、钟馗等为主要题材的年画以及专职从事年画生产的作坊,并且官办与民办作坊齐开,多达三百余家,使开封木版年画印刷及销售盛况空前,很快影响到全国。[6]

图4 张择端《清明上河图》局部 故宫博物院藏

作为北宋的都城,汴京在实现经济繁荣之后也刺激了审美需求与精神消费,这其中就包括各种手工业品,此时的东京开封可以说是“首个以大量市民商贩、娱乐所需而构成主要土地利用和功能分布的都市[48]188,特别是东京开封取消了“市籍”制度,上自王公大臣、下至普通“坊郭户”皆可在街市开店设摊,形成所谓的“勾栏瓦舍”。当然这种街市商业活动在节日期间更为兴盛,且消费深入到民众节日习俗,如清明时节因祭祖“纸马铺皆于当街,用纸叠成楼阁之状”[44]626,而到年终则出现《东京梦华录》所记载的:“近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符,及财门钝驴、回头鹿马、天行帖子。卖干茄瓠、马牙菜、胶牙饧之类,以备除夜之用。”[44]943门神、钟馗等均为木版年画种类,主要是供年节张贴之用,其意在避邪祛灾、祈福纳祥。事实上,门神在宋以前早已有之,如唐代韩愈有云:“门神户灵,我叱我呵”[49]2742,只不过此时门神并未走向市场,也未在民间广为流通使用,但“节日市场并不是在节日期间突然发展并兴隆的,而是在日常交易的基础上,在节日时段的集中放大呈现。”[50]这并不是说木版年画只在年前几日销售,虽然孟元老此处用的是“近岁节”,而《武林旧事》中则提到的是“自十月以来,朝天门外竞售锦装、新历、诸般大小门神、桃符、钟馗、狻猊、虎头,乃金彩缕花、春帖旛胜之类,为市甚盛。”[51]47《武林旧事》虽为南宋周密所作,但其记载史实应与北宋有一定的传承性,也就是说木版年画很有可能自十月以后即在市场销售,只不过临近年节可能更为兴盛。

(二)货郎产生:木版年画从市镇走向乡村

文化人类学家科恩(Cohen)认为,每一种适应性策略都源于一种主要的经济活动。[52]114作为一种广为底层群众使用或流通的民俗文化艺术产物,木版年画本身即带有浓重的经济属性,其销售不仅仅局限在城市商铺销售或者仅为城市居民使用,它的销售场所更多为城市之外的郊区或者乡村。孟元老《西湖老人繁胜录》记载:“城外有二十座瓦子”[53]17,如钱湖门里的勾栏门外瓦子、嘉会门外瓦、桑家瓦子、新门瓦、荐桥门瓦等,其中桑家瓦子的集市主要经营“货药、卖卦、喝故衣、探博、饮食、剃剪、纸画”之类;《东京梦华录》提及汴梁城土市子东边十字大街“买卖衣服、图画、花环、领抹之类”,潘楼酒店其下自五更市“买卖衣物、书画、珍玩、犀玉”,相国寺“殿后资圣门前,皆书籍玩好图画”,可以想见在这些售卖图画中,其中有一部分应是雕版印刷的年画,当然这涉及学界关于“纸画”或者“图画”是不是年画的问题。王树村先生认为,“宋代的年画泛称‘纸画’或‘纸画儿’,分手工绘制和木版刷印两种”[4]14~15;潘鲁生先生也认为,“年画的命名时间较晚,起初北宋时唤作‘纸画’,明代宫中叫‘画贴’[54]19等,归纳来讲多数学者还是把“纸画”等同于“年画”,但近来程民生则提出质疑,并通过严密考证认为“纸画可能包括年画,但绝非年画、木版年画的泛称,不能以此来论证木版年画”[8],笔者认为这一观点比较符合客观实际。虽然“纸画”不能等同于“年画”,但有两点应该是符合实际的:一是“纸画”可能包括一定“年画”,尤其是在年节期间;二是反映出“纸画”销售场所比较多,不仅可以在桑家瓦子等勾栏瓦舍中销售,还可以在相国寺等宗教场所售卖,当然这也可以推测年节期间木版年画售卖的地点应该更为广泛,至少在这些街市场所或者勾栏瓦舍可以售卖。

但瓦市场所或者说宗教场所可能并非是木版年画销售的主要地点,因为作为小本经营的木版年画并不能适应价格昂贵的铺面,并且其销售对象也非常去瓦市的达官贵人。实际上木版年画的售卖方式可能多是在市井之间流动贩卖的,孟元老《西湖老人繁胜录》记载,人们在瓦市之间可以从事各种各样的活动,如赌赛放风筝、踢球、放胡哮、斗鹌鹑等,值得注意的是孟元老在此处还补充说明在瓦市宽阔处有“卖等身门神、金漆桃符板、钟馗、财门”[53]17,这说明在正规的瓦市之外存在贩卖年画的活动,而且所卖年画应为版印,因为等身门神制作难度较大,只有版印才能达到批量生产、并实现在市井之间贩卖。

里坊制度的崩溃让流动贩卖方式得到迅速扩张,因为在政府将坊郭户制从城市扩大到市镇后,作为城市以外的手工业扩散地,乡村也开启了商业文化。《东京梦华录》记载清明时节汴京郊外“四野如市”,木版年画逐渐从城镇走向边缘乡村,其实这与雕版技术的产生初衷十分相似,因为从雕版印刷技术产生的早期来看,其主要催动力就是为了印制经文、日历等大众读物,带有浓厚的底层色彩,也就说其服务对象主要是文化水平不高的布衣百姓,在北宋汴京木版年画这里又再次回到原点应为历史所然,当然这其中有一个关键角色即是货郎的产生,因为货郎是走街贩卖木版年画的主要经营者。关于货郎记载的文献多见于元明清时期,如元代陶宗仪《南村辍耕录》讲:“其锣若卖货郞担人所敲者”[55]100;明代陈继儒《妮古录》载:“妇人抱小儿乳之,下有货郎担,皆零星百物”[56]66。但两宋时期却出现了以货郎为题材的风俗画,关于这一点薄松年先生认为,货郎图创自宋代[57]38,而黄小峰则进一步认为,综观绘画史《货郎图》的确称得上是一类画题,尤其在明代“货郎”“大行其道”,元代没有关于《货郎图》的确切记载,主要在南宋与明代两个汉族政权时期较为多见[58]。不难推断,“货郎”至少在北宋后期或者南宋初期已经广泛存在,因为若没有现实的“货郎”何来美术作品中的“货郎”,其实“货郎”的产生本身就是宋代商业文明的衍生物,因为在城镇商业高度繁荣之后,向城外的乡村延伸是必然的趋势。事实上,货郎只是作为古代贩卖贸易的一种,正如有学者指出:“我国早就有发达的贩运贸易,但在宋之前,主要是三种,即奢侈品贸易、土特产贸易、盐铁贸易。”[59]只不过这几种贸易长期被官府掌控,并未在民间流通。

在张择端《清明上河图》中可见货郎身影,在“孙羊店”门外大路两边就站立了两位货郎(见图5);南宋李嵩《货郎图》①在李嵩《货郎图》之前,两宋之际的苏汉臣也创作有《货郎图》(台北故宫博物院藏),但并不确定是否为苏汉臣所作。此外,五代时期南唐的李昇传有《货郎图页》、北宋徐崇矩传有《货郎图页》,均未得到有效证实。(见图6)则是当时城乡之中四处活动的货郎小贩真实写照②《货郎图》描绘的是南宋百姓习见的城市中四处流动的小商贩,这种观点是学界目前较为认同的观点,但中央美术学院黄小峰认为,《货郎图》中的“货郎”与现实生活中货郎形象有不小距离,并认为《货郎图》题材实际上是宫廷元宵时节的节令绘画,以政府组织的元宵大型庆典中“货郎”杂扮表演为蓝本,是特定时间与空间的绘画,而非现实风俗的简单再现。参见黄小峰:《乐事还同万众心——《货郎图》解读》,载于故宫博物院院刊,2007年第2期。,在画面上可以看到货郎货担上就是一个小小的百货店,有茶具、针头线脑、扫帚、草帽、风筝、风车、彩旗、面具、木偶以及瓜果蔬菜、米酒、乐器、书籍等等,可谓是百物杂陈、无所不卖,囊括了民间所需的生产、生活及娱乐、文化、医药等各个方面需求,甚至还在画面标注出“三百件”,既然如此之多,销售价格低廉的年画作品应为合适的。但这中间有一个关键环节,即为年画是节庆所需,并非日常所用,若是在除夕之前货郎在进行走街串巷贩卖商品之时,贩卖年画作品确实为理所应当的。从货郎图衍变到明代作品来看,货郎确实多为节庆期间流动,甚至可能为节庆所生,这一点王树村先生也谈到苏汉臣《货郎图》具有民间年节绘画的性质[4]86,薄松年先生也指出明代宫廷画家《货郎图》可以归为“节令画”。

图5 张择端《清明上河图》局部 故宫博物院藏

图6 李嵩《货郎图》局部 故宫博物院藏

三、文化载体与木版年画传承

文化人类学家格尔茨(Geertz)提出:“文化不是一种引致社会事件、行为、制度或过程的力量;它是一种风俗的情景,在其中社会事件、行为、制度或过程得到可被人理解的——也就是说,深的——描述。”[60]17~18作为一种传统文化的载体,木版年画兴盛于宋代,这既是文化载体形式本身日益成熟的结果,也源于北宋商业制度和社会环境的发展,可谓是宋代城市文明、市民文化和印刷术、美术、造纸术发展的共同结晶[8]。雕版印刷技术的成熟使供不应求的手绘年画转向版印年画,而开放包容的城市环境让民俗活动走向了商品经济,进而实现了普及和大众。有学者就指出,谋生、逐利的目的和市场的竞争,促使年画必须不断创新、发展、提高技艺,这是年画艺术的源头活水。[11]当然,在外在环境改变过程中年画艺术在继承传统基础上,到北宋时期融合了民间绘画与文人画艺术,在创作宗旨、题材内容和技巧手法上逐渐形成自己的风格和特点,从而异军突起,进而逐渐发展成为一门独立的画种[61]22,其实这也更加符合底层群众的审美需求。《宋人轶事汇编》记载:“靖康以前,汴京家户门神多番样虎头带盔,而王公之门,至以浑金饰之。识者谓虎头男子是虏字,金饰更是金虏在门也。”[62]1105这说明北宋末期木版年画已经出现少数民族形象,门神形象已由汉代的神荼、郁垒,唐代的秦琼、敬德,拓展到“饰金门神”、“番将门神”,显然这与当时的多元民族的交流和互动有很大关系。沈钰就曾指出,“木版年画发展到宋代,在千年积累的基础上,不仅题材内容丰富多彩,而且体裁形式多种多样。社会需求不断扩大,已经深入日常生活。虽然没有出现‘年画’一词,但内容和形式已经基本定型。”[63]

木版年画的产生源于现实的需要,但这种需要显然与政治制度和生产生活相伴而生,是一种观照历史和现实发展的一种角度,从此可以发现宫廷与民间、技术与制度、文化与社会之间的某种耦合关系。当然,我们不能把木版年画仅仅作为一种商品的观照对象或者乡野俚俗的产物,因为其不仅是为了满足从宫廷到市民百姓的日常审美和驱邪纳祥的精神需求,更蕴含着民族所特有的精神文化,有着深厚的传统根源和文化基底。木版年画从样式、色彩到构图和形象都蕴含了丰富的传统文化内涵和价值诉求,其所包含的礼乐祭祀、民间信仰、门神文化、节日文明等都深深体现了中华民族文化的独特创造、价值理念和鲜明特色。我们在关注木版年画精神性和艺术性的同时,有必要还原“民间”的真实,把年画放回相应的文化产生的历史场域,即把其作为观察历史的对象,从全局或整体的视角回看历史和传统,或许我们能够从中发现更多的历史必然,并从中认知木版年画的历史渊源、发展脉络和基本走向,进而理解其所折射的中华文化何以经久不衰、绵延不绝,这样我们才能在新时代的今天推动传统文化在回溯记忆中开辟未来、在继承中更好创新。