超高建筑物外伸观光舱防雷设计

张晶亮 陈荣君

0 引言

一般来说,超高层建筑比普通建筑遭遇雷击的概率大很多。本文对上海一570m 超高建筑物的外伸观光舱设备基本状况进行分析,并依据国家防雷规范,在简单介绍建筑物本身防雷措施的基础之上,着重对设备外伸出建筑外立面时防直击雷、侧击雷、雷感应电流、接触电压、跨步电压等各项防雷要求提出相应防雷设计方案。同时,对部分构件的防雷措施样件雷电压冲击试验做简单说明。通过各类措施,以期能对设备内部的观光游客和设备做到基本的安全防护,通过实际运营,使各类防护措施达到防雷要求,避免不必要的安全事故和经济损失。

1 系统总体简介

1.1 系统组成

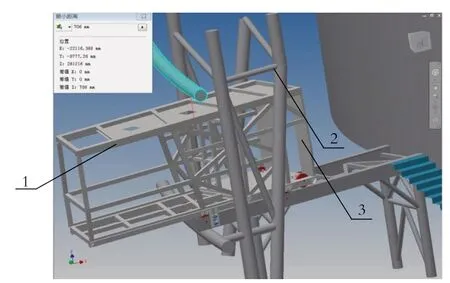

如图1 所示,该设备由可以伸出、缩回的移动观光舱和与大楼钢结构形成整体的支撑轨道组成。观光舱是一个活动的全金属框架,总长度为6m、高2.8m、宽2.4m,所有连接部分均采用全焊缝焊接,并被横、竖方管分割为网格结构,整个金属框架在电气上视为一个贯通的整体。当其处于运营状态时伸出大楼立面,前半部分约3.7m 悬空为建筑外立面突出物,后半部分通过锁紧装置和支撑架固定在一起;当停止运营时,整个观光舱缩回大楼外立面钢构之内,受整个中心大楼防雷系统保护。

图1 模型示意图

1.2 观光舱系统

整个观光舱系统由移动观光舱和支撑轨道组成,其均为钢结构。其中,观光舱通过金属轮在轨道上行走,而轨道和整个大楼钢构采用全焊缝焊接形式成为电气贯通的等电位体。

2 防雷系统设计

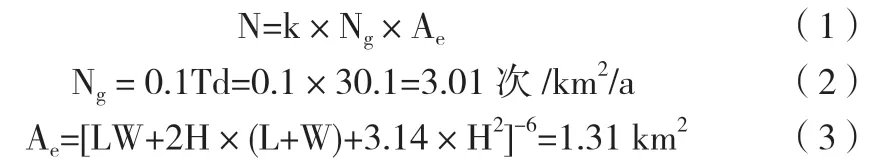

根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)(以下简称规范)第3 章及附录A 计算预计雷击次数判定建筑物防雷等级,雷击次数如式(1)所示。

式中k 为矫正系数,取1;N为建筑物所在地雷击大地的年平均密度;Td 为年平均雷暴日,上海市为30.1d/a;A为与建筑物接收相同雷击次数的等效面积,建筑高度为570m,长宽均为120m;L 为建筑物长度;W 为建筑物高度;H 为建筑物高度。

经计算,预计雷击次数为3.94 次/a,大于规范第3.03 条第9 款所述0.05 次/a,该建筑划分为第二类防雷建筑物,应按规定采用相应的防雷措施。

雷电的破坏作用有两种:一种是直接击在建筑物上产生热效应作用和电动力作用;二是雷电流产生的静电、电磁以及雷电波侵入作用。在本系统设计中,应考虑防直击雷、侧击雷、防接触电压和跨步电压、防感应电流等方面措施。

2.1 主体建筑防雷措施摘要

2.1.1 防直击雷

整个超高建筑利用建筑外立面的钢结构、女儿墙上的铝板、屋面彩钢板等电气贯通的金属物、塔冠区域的钢柱、外层幕墙金属斜拉索等通过焊接、螺栓连接、等电位跨接线等方式形成一个电气贯通的等电位连接体,以此整体作为接闪器和引下线。主体建筑所有金属结构均和建筑基础接地连接在一起,接地装置按规范要求进行设计、施工并验收。

2.1.2 防侧击雷

外侧幕墙每层金属支撑形成封闭环,组成均压环,并与引下线连通,且建筑物内各种竖向金属管道每层与均压环相连,以此作为防侧击雷措施。

2.2 观光舱直击雷防雷措施

当观光舱缩回建筑外立面钢构时,其在整个防雷保护范围之内,所以观光舱的防雷重心为当其伸出外立面时需要采取的各项防雷措施。

2.2.1 接闪器

规范第5.2.7 条规定:“除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其金属屋面作为接闪器”。

如图1 所示,观光舱框架由120mm×120mm×10mm 的方管全焊缝焊接组成网状结构,整个观光舱是一个完整的等电位连接体,且网格尺寸远小于规范规定的10m×10m,当其伸出外立面时,即为一个金属屋面的建筑物,可以直接作为接闪器使用。

2.2.2 引下线

对金属屋面建筑防雷工作而言,需要重视的只有整个接地线路的畅通状况。观光舱为一个完整的等电位连接体,其截面积远大于规范引下线要求,可作为自然引下线的一部分。

观光舱和移动平台之间通过钢轮连接,具备一定的电气导通能力,但为确保电气无缝连接,在移动平台和轨道之间设置两根1×50mm电缆作为等电位连接线和引下线。

通过以上措施,整个观光舱和大楼建筑成为一个电气贯通的整体。

2.3 观光舱侧击雷防雷措施

规范第4.3.9 条第2 款要求建筑物高于60m 时应采取防侧击措施,对突出建筑物的物体进行侧击雷防护,应与防雷装置进行连接。

本系统中,观光舱整体框架为网状结构,并已和中心大楼防雷装置进行了连接,形成电气贯通整体,符合防侧击雷要求。

2.4 防接触电压、跨步电压

观光舱作为游客观光所用,是人员聚集地,而观光舱整个框架为钢结构且作为接闪器和引下线使用,不可避免遭遇雷击时成为带电体,因此必须考虑防接触电压和跨步电压措施。

2.4.1 自然引下线防跨步电压

结合结构需要,将观光舱上顶和下部均设置为网格结构。同时,整个观光舱长度为6m,有3 个圆环结构,可以每2m 形成均压带。且整个观光舱上顶和下部之间有10 根120mm×120mm×10mm 的方管连接,其截面及数量符合规范第4.5.6 条第2 款电气贯通且不少于10 根柱子组成的引下线。

2.4.2 底部绝缘防跨步电压和接触电压

在底部钢构上,铺设2 层各10mm 厚绝缘的钢化玻璃地板,玻璃之间采用4mm 厚的绝缘胶粘合。取50cm×50cm 样件进行高压(100kV)冲击试验,未被击穿,具备防接触电压和跨步电压的作用。

2.4.3 观光舱内部外漏钢构绝缘防接触电压

图2 方管绝缘

2.4.4 外部钢构防接触电压

为使当观光舱遭受雷击后,其外部钢构以及支撑轨道钢构作为等电位连接体通过雷电流时不至于因人意外触碰而造成危险,凡能够触及部分亦应做绝缘防护。若该部分采用内部钢构防接触电压同样的处理方式,即外包聚乙烯板材,成本昂贵,经济效益差。

2.5 加强措施

对于高度570m 的超高建筑来讲,一方面其周边雷电活跃度高于地面和较低建筑;另一方面其本身远高于周边建筑,犹如一根矗立的避雷针,任何方向的雷电都会首先击中该建筑;而其外伸物难免不在本体建筑防雷保护范围之内,采用上述措施虽已达到各类防雷要求,但难以保证长期遭受雷击后绝缘强度降低、防雷措施失效带来的雷击风险。为避免上述风险,另设置一套加强措施,如图3 所示。

2.5.1 避雷带

按照规范第二类防雷建筑物防雷措施第4.3.1 条所述应在屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,规范表5.2.1 接闪器采用扁钢时截面积不应小于50mm。根据本设备特点和现场情况,在观光舱顶部、外立面一周每间隔700mm 设置一个额定电压10kV、最小公称爬电距离为600mm、雷电冲击耐受电压105 kV 的FZSW-15/5 绝缘子,并在绝缘子顶部采用4mm×40mm 扁钢设置闭合的避雷带,两个避雷带在四角进行等电位连接,以此作为避雷带/接闪器(如图3 所示)。

图3 避雷带

2.5.2 引下线

设置两根1×50mm电缆将避雷带和观光舱与移动平台之间的两根1×50mm电缆进行等电位连接,作为引下线。

通过上述两种技术上的加强措施,在有雷击时,首先以避雷带作为第一层防雷击保护措施及雷电流通路,使观光舱在一定程度上不直接遭受该风险。

2.5.3 运营管理措施

观光平台作为乘人观光设施,从安全防护角度讲,除从技术角度设计相应的防护措施外,宜应在运营管理方面采取相应的人控措施减低其处于恶劣天气范围之内,其正常运营需满足如下条件:

(1)运营时风速不大于8 级风(对应风速:17.2m/s~20.7m/s);

(2)应及时接收天气情况,运营时不可为雨、雪、雷电、冰雹等灾害性天气,环境温度为-10℃~35℃,相对湿度不大于85%;

(3)若在运营过程中收到雷电预警,工作人员应按“日常维护操作规程”安排乘客有序撤离观光平台,翻起后平台翻板,旋松制动机构,将观光平台缩回大厦幕墙内。

2.6 电气系统防感应电流、雷电波、浪涌保护

观光舱本身运行、内部设置,避免不了需要电子、电气设备,感应电流、雷电波产生的电磁效应等很容易造成其损坏或运行不稳定。建筑物内部防雷包括防雷电感应及防雷电波入侵。通常采用公用接地装置、等电位联结、电涌保护器等装置,减小和防止雷电流在系统中产生的电磁效应。本系统中设计如下防感应电流、雷电波、浪涌保护措施:(1)将所有电气设施进行接地,和观光舱钢构做等电位连接;(2)配电系统由建筑内部二级配电柜引出,采用TN-S 系统;(3)将动力柜设置和观光舱分离,动力柜进线设置电压保护水平小于或等于2.5kV、冲击电流等于或大于12.5kA 的I 级保护浪涌保护器;(4)仅从动力柜引1 路AC220V 电源至观光舱作为其独立电源,该电源在引出动力柜及引入观光舱位置均重复接地,同时在引入观光舱配电箱位置设置II 级浪涌保护器。

2.7 接地电阻

从观光舱各个面各随机取3~4 个测量点进行测量,其接地电阻均小于1Ω,符合防雷接地要求。

3 结论

超高层建筑物,特别是外伸观光设施,其安全性是一定要保证的,其中防雷击安全是其中一大重要因素。针对各项防雷要求,采用避雷带和钢构本身双重防雷措施,通过建筑模型和样件进行100kV 雷电冲击耐压试验对相应措施进行试验验证,以确保设计能够满足实际需求。根据本文所述各项防雷措施施工完毕,同时在运营上根据实时天气预报情况,当有雷击天气预报时,将设备缩回处于建筑物保护范围之内,减少直接遭受雷击概率。设备投入运营后,未发生因雷击造成的设备损坏和人员安全事故。