基于BIM 的高层建筑深基坑施工技术研究

陆祺宏

0 引言

随着城市化进程不断加快,高层建筑是目前城市主要建筑形式,深基坑工程技术较为复杂、多变,需要采取有针对性的质量保障措施,避免深基坑的坍塌等问题造成的损坏。BIM 技术可视化、模拟性等方面的优点,使之能够很好的应用到深基坑工程的施工模拟中,在施工阶段能够实现工艺流程的优化,保证施工现场的安全。

1 目前施工控制中关键问题分析

在目前进行深基坑工程施工过程中,所采取的施工控制手段还较为不足,基本上依靠进度控制对施工进行管理。但是随着深基坑施工不断深入,很多施工技术手段难以进行把控,实际进度与事前的控制计划相矛盾。通过对深基坑施工技术的研究,可以分为以下几个关键技术问题。

1.1 施工碰撞问题

深基坑是地下工程,具有较强的施工隐蔽性,使用了较多的土钉、锚索结构进行支护。因此,在实际施工过程中容易发生支护结构之间的互相碰撞,同时也会与周边的地下管线、构筑物等发生碰撞。碰撞容易造成基坑和周边建筑的安全危害。

1.2 进度计划执行精细度较差

深基坑往往工作面较广,工程量巨大,存在着很多平行交叉施工。因此在工序排布时,很多只依据二维图纸的工程量进行计算,依据施工经验给出了施工工艺流程。但是通过二维图纸的进度规划很难完全体现一些平行的施工,深基坑施工因为地质情况的不同,一直处于动态的变化中,静态的管理模式不能完全反映目前深基坑的实际施工状况。

1.3 二维场地布置表现较差

目前深基坑场地布置图纸主要是二维图纸表现形式,但是实际场地布置主要为三维的布置模式,二维图的局限性使得现场的布置很难准确地表现出来。深基坑工程的施工隐蔽性,使得工程中可能预见的问题难以准确把握,不能对深基坑的动态变化进行调整。

1.4 进度跟踪检查不及时

在深基坑施工过程中,由于受到较多因素的影响,因此施工进度检查很多不能按照原有计划进行,如与实际进度计划产生了一定的偏差,不加以修正和优化,偏差会越来越大,逐渐导致进度的失控,基于深基坑的隐蔽性工程特点,给施工造成了很大的影响。

2 BIM 技术可视化施工控制优势分析

2.1 碰撞的可视化控制

BIM 技术的碰撞检查优势可以使深基坑各构件之间的碰撞问题得到一定的解决。在碰撞时可以自主选择碰撞的类型,通过软碰撞和硬碰撞的参数设定,保证其在碰撞点具体位置的不断优化调整,使得施工人员能够对其相对的位置进行精细化的调整,避免碰撞问题的出现。

2.2 基于BIM 的进度计划编制

BIM 技术在其实施过程中,对于深基坑进度计划的编制具有核心作用,其可以依据施工的任务分解、工程量统计和交叉施工等模型的计算,实现对进度计划的动态演示,优化了传统进度计划表现不足的问题,最终形成了可视化的进度编制。

2.3 场地布置可视化控制

场地布置可视化控制是基于二维的CAD 图纸建立三维模型,通过三维模型的布置实现场地漫游。通过场地内的动态调整,避免发生碰撞和隐藏事故的检查,使之更好的服务于深基坑多变的环境中。

2.4 可视化进度模拟与检查优化

将施工模型和进度计划导入Navisworks 软件,形成4D 进度模型,依照模型进行模拟施工。在三维视角下更容易发现原始计划中的不合理情况,针对目前的施工偏差,找出施工的关键点。BIM 的进度控制是以三维信息为基础的,可利用施工的跟踪模式,在发生改变时对施工进度作出高效的调整。

3 深基坑项目施工周期中BIM 技术的应用

3.1 工程概况

某工程总占地面积50 178m,项目的主体结构为地埋式结构,基坑最深处为12.5m。因本工程基坑体量大,施工较为复杂,总桩基数量为30 570 根。本工程采用“深层搅拌桩+三轴搅拌桩+双排钻孔灌注桩”的施工方式进行施工。顶部设有连接板,中部设连接腰梁。在本工程的深基坑支护过程中,绝大部分为淤泥质,多为流塑状,施工工期较为紧张,工序较为繁琐,涉及专业较多,因此,本工程的深基坑工程是施工过程中的重难点。施工总承包单位计划在基坑施工整体过程中应用BIM 技术进行方案的优化与后期的处理,以信息化手段对设计优化、工序搭建、施工模拟、基坑监测等重点问题进行解决。

3.2 BIM 模型的构建

BIM 模型是BIM 技术的应用良好的体现方式,模型精度是工程实施的重要保证。因此,本工程采用Revit 软件和Civil 3D软件,通过地质建模软件、无人机航拍摄影、360 摄影等技术精确的创建模型,保证其在设计阶段到最终验收阶段的有效应用。

3.2.1 场地布置、全景数据的构建

使用Revit 软件布置场地模型,通过施工中各应用设备的构建,等比例进行建模,使用无人机航拍对基坑的整体形式进行倾斜摄影,将全景技术引入到整体的深基坑建模过程中,可以通过建模实现全景漫游。

3.2.2 土方开挖、桩基BIM 参数化模型创建

采用Civil 3D 软件良好的布置土方开挖方案,通过分层开挖模型的构建,使用Dynamo 参数化模型方式,使得桩基模型的参数实现了3 万多根桩基的快速编码,大大提高了桩基分析的效率。同时,使桩基的模型与其编码相互对应,实现良好的信息化互动。地质建模使用BIM 软件进行相应的分析,其功能包括数据录入、地质标准库、三维建模、三维分析、图件绘制等多项功能,有效的摸清地质条件,为后续深基坑施工打下良好的基础。

3.3 整合基坑模型的BIM 应用

3.3.1 设计优化

设计优化在深基坑施工之前是一个重要的阶段,对于提高工程的整体施工效率和准确性具有重要的保障作用。本工程从设计和施工方案两个方面进行优化。在设计阶段的优化主要是通过前期地质材料的分析,准确的结合实际情况,深化地质参数,保证方案的整体设计优化,使施工单位能够准确的理解设计的意图。在施工方案设计优化过程中,主要是通过BIM 场地的模拟与布置,对基坑的基本形式和场地模型进行区分,在进行开挖区域的划分过程中,分为了三个独立的区域进行平行施工。在不同的开挖阶段,保证场地内的线路优化,实现了效率的提升。通过堆载和卸载土方模型的对比,使其前后的形象面貌可以实时地展现在项目管理团队面前,同时对深基坑工程中的安全设施、塔吊布置等情况都能够在模型中得以合理的应用。

3.3.2 图纸会审和三维交底

在本工程设计与施工方案优化完成之后,需要进行图纸会审和三维交底。

一是在BIM 模型中进行三维查看和三维输出,有效地实现了图纸会审的实施信息化,这样对于图纸会审效率提高创造了良好的条件。二是实现了良好的三维交底。三维交底能够对基坑开挖的开挖顺序、出土方式等情况进行良好的技术说明,使得交底工作实施直观化,使项目参建各方能够准确的理解设计的意图,对于后期的整体施工准确性具有重要的作用。

3.3.3 施工模拟与进度控制

通过BIM 模型的构建,对本工程实现了良好的施工模拟,结合基坑施工过程中的重难点在项目部召开施工模拟专题会议,对基坑工作的场地布置、施工进度和工艺安排进行三维可视化的演示。演示过程包括以下几个方面:

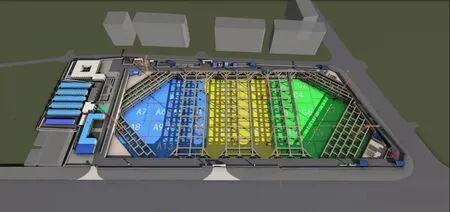

(1)工程地质模拟,场地从上到下分别为人工填土、淤泥及淤泥质土、粉质粘土及粗砾砂、第四系残积层。(2)基坑围护结构和施工顺序,保证围护结构和施工顺序的准确划分。(3)深基坑支护施工的模拟。在本工程中,三轴水泥桩主要采用了两搅两喷的施工工艺,深层水泥搅拌桩采用“四搅四喷”工艺,旋挖灌注桩的钻孔、钢筋、浇筑等工艺进行了合理的模拟,这样对于工程的重点方案有了明确的把控,制定有针对性的质量控制措施。(4)基坑开挖模拟,通过监测点的布置,有效地保证了施工现场各监测点的有效性。通过各监测点的动画模拟和实施参数监控,保证在工程实施过程中实现良好的信息化沟通和互动。同时,通过无人机摄影技术采集施工现场施工照片,保证实景模型的传输,将工程现场的各地形地貌展示在施工各参建方面前,使得各方能够针对现场的实际情况提出相应的问题,保证工程研讨的准确性。如图1 所示。

图1 BIM 施工模拟图

3.4 BIM 技术服务平台的功能研发与应用

3.4.1 模型和信息的集成

模型与信息的集成,是深基坑施工BIM 平台构建的难点。本工程通过实景GIS 模型的控制,使各项工程实施阶段都能够覆盖。相应的参数信息通过三维的展示,保证各参数数据能够在信息共享平台上进行直观的展示,使得二维图纸和三维模型进行良好的互动。基于BIM 技术的服务平台可以对地质模型、桩基、土方开挖、场地布置以及支护等各项的参数实时的展示在共享大屏上,这样对于实现项目参建各方的信息共享性具有重要的保证作用。

3.4.2 桩基验收

传统的桩基验收需要进行较长的前期准备、资料报建等方面的过程。本工程因为涉及的桩基数量较多,有3 万多个,因此后期的验收是一项巨大的繁琐工程。本工程针对这一问题,结合BIM 技术对桩基验收资料进行相应的管理,通过技术服务平台将相应的参数进行上传与资料收集,对桩基进行了良好的编码。编码过程实行了桩基实景与项目图纸之间的比对,通过项目比对,对基础的验收材料进行良好的把控,支持参数的检索和显示功能。对于保证桩基验收高效率、提升准确性都具有重要的保证作用,真正实现了无纸化办公。

3.4.3 基坑监测

基坑监护是深基坑施工过程中安全和质量监控的重点措施。BIM 技术在施工监控方面也具有覆盖性强、应用广泛、准确性较高等多方面的优势。本工程将BIM 技术融入到施工监测过程中,通过BIM 技术统一平台,将各方的基坑监测数据进行汇集,通过服务器对相应的参数进行设置,保证其能够满足设计与规范的要求。通过监控模块制定数据模拟分析图,对其水平位移、竖向位移和地下水的直观表现,实现不同基坑监测点的合理分析。对于出现问题的情况,需要有预警提示与专家的分析进行结合,分析潜在的危险,制定良好的风险控制措施。

4 结语

本文通过实例,将BIM 技术融合到深基坑施工过程中,通过多维度的BIM 基础服务平台的融合设计,实现了工程的创新服务。具体实现了以下效果:

通过基坑模型的创建,为工程中的施工模拟、场地布置、地质分析以及施工监测等多项因素提供了良好的可视化分析。

成功搭建了施工现场基坑监测、三维分析、桩基验收等综合性的BIM 平台,在可视化和数据追溯方面形成了良好的实施效果。

平台实现了BIM 技术的信息化应用,拓展了BIM 应用的深度和广度,对于BIM 技术在建设行业中的应用探索实现了有效的提升。