中老年人群中不同胸腰椎骨密度的定量CT分析*

蒋新新 钱伟军 李 立

1.新乡医学院 (河南 新乡 453003)

2.新乡医学院附属开封中心医院影像科(河南 开封 475000)

随着我国老年人口不断增多,医学界乃至全社会对骨质疏松症的重视不断提高,骨质疏松已是我国面临的重要公共卫生问题[1]。最新国内大数据表明,50岁以上中老年人群中年龄标准化后,男性和女性骨质疏松症患病率分别为 6.46%和 29.13%[2],快速并有效地检出骨质疏松症及预测椎体骨折风险对老年人群的健康起着很重要作用。我国临床常用测量骨密度的设备和方法有很多,像定量超声(quantitative ultrasound,QUS)与双能X线吸收仪(dual energy X-ray absorptiometer,DXA)、定量CT(quantitative computed tomography,QCT)等。作为最易发生骨质疏松性骨折的胸腰椎,其骨密度测量是各国学者一直以来探究的热点问题。曹晓曼等[3]用DXA研究表明健康女性L1-L3椎体骨密度(bone mineral density,BMD)呈逐渐上升趋势;陈靖等[4]利用能谱CT定量钙(水)密度技术对腰椎椎体间骨密度差异的研究表明50~59岁和60~69岁年龄段L3椎体BMD低于L1、L2椎体BMD。此外,一项QCT和DXA的对比研究[5]表明DXA测量结果L2-L4椎体间的骨密度有显著性差异,而QCT并未探测到显著性差异;Li等[6]用CT值直接评估不同腰椎间BMD值,发现腰椎间BMD值无显著性差异;与此同时,国外学者分析L1-L5胸腰椎骨密度值发现从L1到L3逐渐下降,随后L4和L5逐渐升高[7]。由此看来,国内外对于腰椎椎体间 BMD 值的差异性存在很大争议,并且国内目前对胸椎间骨密度的差异研究较少。明确最易发生骨折的胸腰椎(T11-L4)间骨密度的差异,对骨质疏松性骨折的原因分析及针对不同椎体制定适当防治策略起着重要作用。就目前常用的测量骨密度技术而言,定量CT是在临床CT扫描数据基础上,配以QCT专业体膜计算得到真正的体积骨密度值(volumetric bone mineral density,vBMD)(单位:mg/cm³)[8],其准确性、便捷性得到了公认,已经被广泛应用于骨质疏松症的临床诊断与治疗后效果的评估。基于此,本研究利用QCT技术,定量测量不同性别中老年人群T11-L4椎体的vBMD,探讨性别、年龄分层下感兴趣胸椎、腰椎vBMD在脊柱不同节段的差异情况并分析各椎体间的相关性,同时对所测各椎体随年龄的变化进行分析研究,从而为临床医生对不同性别、年龄段、不同锥体的骨质疏松性骨折的预防、诊断和治疗提供参考信息。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2019年7月~2020年7月在开封市中心医院因外伤、腹部疾病、健康体检行腹部CT扫描的患者202名,男性107名,女性95名,年龄 40~79岁。 男性、女性分别按年龄分为4组。男性:A组:40~49 岁(21人),B组:50~59岁(25人),C组:60~69岁(35人),D组:70~79岁(26人);女性:A组40~49岁(20人),B组:50~59岁(21人),C组:60~69岁(28人),D组:70~79岁(26人)。排除标椎:所测椎体存在骨折、血管瘤、手术史或肿瘤性病变;脊柱严重侧弯;存在骨代谢异常疾病等。

1.2 测量方法东芝Aquilion 64排螺旋CT扫描仪行腹部CT扫描。扫描前已经过美国Mindways QCT专业体膜校准。床设定86cm高度,扫描区间:T11椎体上缘至L4椎体下缘(T:胸椎;L:腰椎)。设定以下扫描参数:层厚与视野各为1mm、500mm,电流为自动毫安技术,电压为120kV。将CT扫描数据传送至QCT PRO后处理工作站,采用美国Mindways定量CT Pro Model 4软件进行分析,对T11、T12,以及L1、L2、L3与L4各椎体松质骨vBMD值进行逐一测量:轴位上,选定椎体松质骨中央区域,错开皮质骨、骨质增生伪影、骨岛、椎静脉丛,确定 ROI,在矢状位及冠状位图像上再次进行调整(图1)。

图1 示测量椎体vBMD时,轴位上选定椎体松质骨中央区域,确定ROI,再次在矢状位及冠状位图像上进行调整。

1.3 观察项目观察男性及女性vBMD在不同年龄组、不同胸腰椎间的分布情况,并分析椎体间vBMD的相关性。

1.4 统计学方法分析环节所借助的软件为SPSS 23.0。计数、计量数据的描述形式分别为频数、(±s),组间对比、组间两两对比分别实施单因素方差分析、LSD-t检验,借助Pearson分析两性各椎体vBMD相关性:若r<0.3,说明“弱相关”,若处于0.3~0.8范围,说明“中等相关”,若>0.8,说明“强相关”。差异存在统计学价值的标准为“P<0.05”。

2 结 果

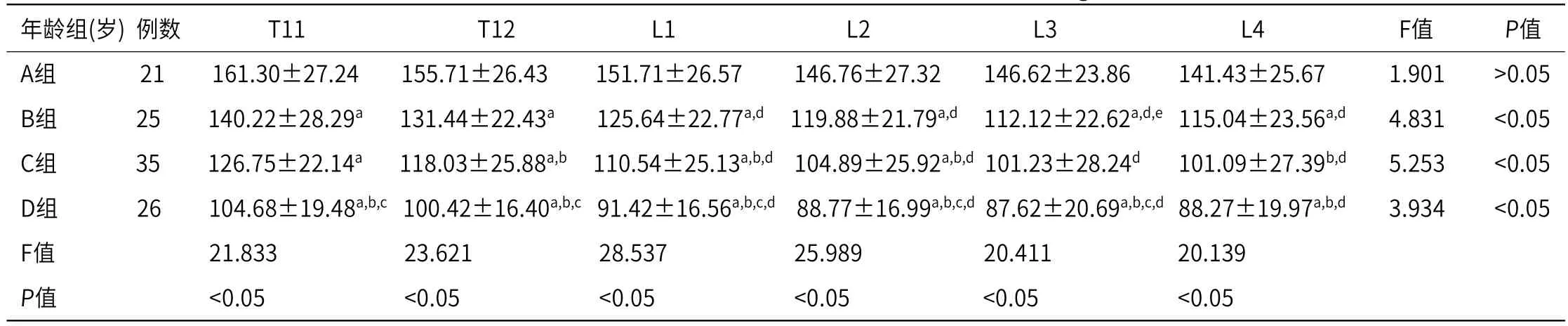

2.1 中老年男性、女性不同年龄组、不同椎体间vBMD的比较男性与女性T11~L4vBMD均随年龄降低而降低,差异均有统计学意义(P<0.05)。相同年龄组内各椎体间vBMD只有男性A组结果为P>0.05,即无明显差异,另外组别各椎体间 vBMD检验结果皆为P<0.05,即皆存在明显差异,见表1~表2。

表1 107名男性胸腰椎不同年龄组不同椎体间vBMD的比较(mg/cm3)

表2 95名女性胸腰椎不同年龄组不同椎体间vBMD的比较(mg/cm3)

男性与女性C组椎体vBMD均依次从T11到L4持续降低;男性B、D组与女性A、B、D组椎体 vBMD 均依次从T11到L3持续降低,而L4变化不符合此规律,不同年龄变异比较大,但均不超过相同年龄组L1椎体骨密度,见图2~图3。

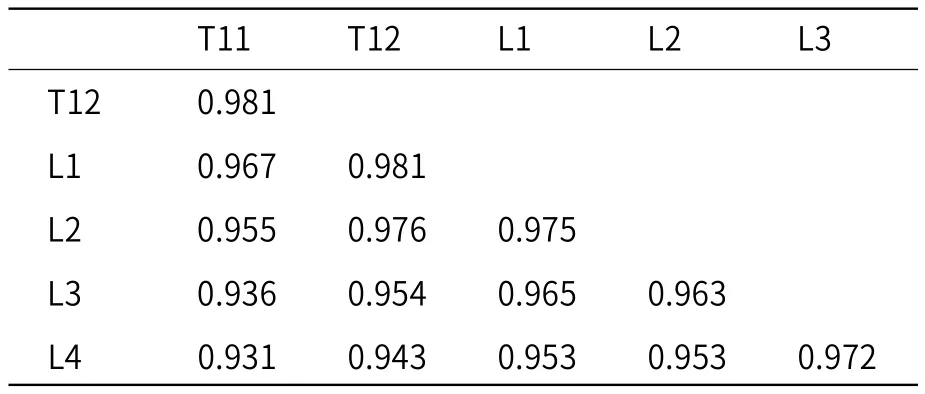

2.2 中老年男性、女性T11~L3不同椎体vBMD的相关性男性与女性胸腰椎不同椎体vBMD均具有显著的相关性(r值男性=0.857~0.971,r值女性=0.931~0.981,P值均<0.01),见表3~表4。

表3 107名男性胸腰椎不同椎体间vBMD 相关关系r值

表4 95名女性腰椎不同椎体间vBMD 相关关系r值

3 讨 论

骨质疏松症,即特征表现为骨量下降、骨组织微结构受损,使得骨脆性提高、骨折风险增大的一类全身性骨病,存在最广泛的为椎体骨的松质骨,会在心理与经济方面带给病人极大压力[9]。DXA 是目前被认为使用最普遍的骨密度测量方法,但随着定量CT在骨质疏松诊断、腹部脂肪含量测定的运用及与肺结节筛查联合使用的推广,其越来越被更多的专家认可[10]。相异于其它测量面积骨密度的方法,QCT测量的为真正的体积骨密度,不易受其它因素干扰,被视作准确性最好的BMD测量手段[8,10]。

我国2018版老年骨质疏松诊疗指南[11]及最新版骨质疏松的影像学与骨密度诊断专家共识[12]提出,骨质疏松的诊断标准为:QCT所测vBMD值在80mg/cm3以下,若此值处于80~120mg/cm3范围,属于“低骨量”,若在120mg/cm3以上,则为“正常”,此标准对我国公众适用。刘正华等[13]分析得到女性35岁以后,L1、L2、L3腰椎骨密度平均值随年龄增长而下降。本研究通过对T11-L4单独椎体vBMD分析,得到中老年人群中,T11-L4椎体均随年龄的增加呈明显的下降,尤其是绝经后女性,这与他们的结果具有很好的一致性。

本研究发现,无论男性还是女性,除男性A组外,无论位于哪个年龄段,QCT测得T11~L3椎体vBMD均呈递减趋势,即单纯针对腰椎而言,vBMDL1>L2>L3,而曹晓曼等[3]用DXA测量31~60岁健康女性腰椎 BMD 显示L1~L4骨密度(BMD)呈递增趋势。可能是因为,测量中老年者的腰椎骨密度时,DXA所测为面积骨密度,其包含了皮质与松质两者的骨密度。下腰椎较上腰椎骨质增生严重,相对BMD较低的松质骨来说,BMD较高的皮质骨起到了掩盖作用,从而造成的偏差。另一个原因是本研究未涉及20~40岁年轻人的BMD,其年龄段腰椎 BMD 变化不可知。本结果亦与Li等[6]利用CT值测L1~L5腰椎骨密度得出无统计学意义不同,可能原因为QCT是经过专业体膜校准后测得的体积骨密度,较CT值来说结果更加准确。本研究对造成此vBMD变化趋势进行分析,可能原因是胸腰段生理活动度大,承担着胸椎后凸到腰椎前凸的转换,只有松质骨vBMD更大才能最大可能维持椎体正常形态,从而尽量减少发生压缩骨折的风险。另外参考张勇等[14]对颈椎与腰椎vBMD的分析及BUDOFF MJ等[7]对胸腰椎骨密度的分析,本研究推断针对全脊柱而言,椎体从上到下,即随着压力载荷的增加,除L4、L5椎体外,松质骨vBMD呈现大致逐渐下降趋势,本研究的结果与此相符合。所以在临床工作中,本研究也应同等程度关注L3椎体的健康情况,尤其是已有胸腰段椎体压缩骨折的情况下;这具体体现在翟树佳等[15]运用mDIXON及氢质子磁共振波谱(1H-MRS)诊断骨质疏松只选择L3椎体中。

中国定量CT骨质疏松症诊断指南(2018版)[16]推荐取L1与L2平均vBMD值诊断骨质疏松。在L1、L2椎体存在骨折、较大范围骨岛、骨转移等病变的情况下,就需要测量邻近椎体vBMD进行替代。本研究结果显示,男性、女性邻近椎体vBMD相关性都很高,而且相差结果不大,这表明了替代的可行性。

从目前已发表的文献来看,本研究创新性研究定量CT测量年龄分层及性别分层下胸腰椎vBMD的变化规律,并对其原因进行剖析。但本研究也存在一定局限性,一是样本量相对少误差可能比较大,二是未涉及年轻人vBMD的分析,此结果不能普遍代表,这也是今后继续探索的方向。

综上所述,在不同性别中老年人群中,不同年龄段、不同胸腰椎利用QCT测得vBMD均存在差异。年龄越大,越应警惕骨质疏松性骨折的发生。绝大多数年龄分组下椎体vBMD从T11到L3呈逐渐下降趋势;各胸腰椎vBMD均存在显著相关性。此项研究能够为中老年者不同年龄、不同椎体骨健康的管理给予一定指导,由此有助于骨质疏松的早期防治。